Микроморфология вилочковой железы у цыплят-бройлеров в онтогенезе

Автор: Низамова Г.М., Муллакаев О.Т., Панина Е.Н., Гиззатуллин Р.Р., Каримова А.З.

Статья в выпуске: 2 т.254, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье описана микроморфология одного из центральных органов иммунитета - вилочковой железы у цыплят-бройлеров в постэмбриональном онтогенезе.

Центральные органы иммунитета, вилочковая железа, микроморфология, цыплята-бройлеры, онтогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/142238109

IDR: 142238109 | УДК: 543.063:636.5 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_254_190

Текст научной статьи Микроморфология вилочковой железы у цыплят-бройлеров в онтогенезе

Тимус является не только эндокринной железой, но и центральным органом иммунитета. Тимус осуществляет контроль над постоянством внутренней среды организма и ответственен за процессы адаптации к изменяющимся условиям внешней среды [1, 2, 6, 9, 11].

Поэтому необходимо многосторонне изучать действия различных факторов на морфологию тимуса, так как он является основным регулятором иммунных механизмов [5, 7, 8, 10, 12].

Исходя из вышеизложенного, перед нами стояла цель изучить микроморфологические особенности тимуса цыплят-бройлеров в онтогенезе.

Материал и методы исследований. Микроморфологические особенности тимуса у цыплят-бройлеров изучали на птицах 1-, 7-, 14-, 21-, 41-дневного возрастов. В каждой возрастной группе было по 5 птиц. Группу формировали из клинически здоровых цыплят. Объектом исследования был тимус цыплят кросса Иза Ультра и Флекс производственного птицепоголовья.

Для гистологических исследований кусочки тимуса фиксировали в 10 % формалине, с последующнй заливкой в парафин. Полученные на микротоме срезы окрашивали гемотоксилином и эозином, по Романовскому-Гимза и Ван-Гизону [3, 4]. Статистическая обработка материала была проведена при помощи программы Microsoft Excel с определением критерия Стьюдента.

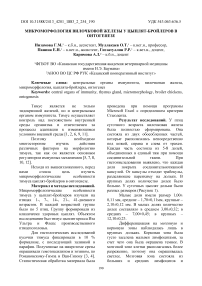

Результат исследований. У птиц суточного возраста вилочковая железа была полностью сформирована. Она состояла из двух обособленных частей, которые располагались непосредственно под кожей, справа и слева от трахеи. Каждая часть состояла из 5-8 долей, объединенных в единый тяж при помощи соединительной ткани. При гистоииследованни выявлено, что каждая доля покрыта соединительнотканной капсулой. От капсулы отходят трабекулы, разделяющие паренхиму на дольки. В крупных долях количество долек было больше. У суточных цыплят дольки были разных размеров (Рисунок 1).

Малые доли имели размер 1,00± 0,11 мм, средние – 1,70±0,11мм, крупные – 2,10±0,12 мм. В малых долях количество долек составляло в среднем 3,00±0,32; в средних – 7,00±0,45; в крупных – 12,10±0,23.

Дифференциация на мозговую и корковую зоны наблюдалась лишь в крупных дольках. Корковая зона была густо заселена малыми лимфоцитами, за счет чего она была окрашена темнее. В мозговой зоне клетки располагались более разреженно, поэтому она окрашивалась светлее. Мозговая зона состояла из больших и средних лимфоцитов и лимфобластов. Кроме того, встречались единичные ретикулоциты и тельца Гассаля в количестве 1-3. Корковая зона была заметно больше мозговой.

У недельных петушков наблюдали увеличение не только количества долек, но и их размеров. При этом малые доли имели размер – 2,80±0,18 мм, средние и крупные –

3,50±0,15 мм и 4,20±0,17 мм, соответственно. Возросло количество средних долек (8,40±0,27), тогда как количество малых и крупных долек практически не изменилось. Увеличилось число долек, где наблюдали разделение на зоны. Тимусные тельца также встречались только в крупных дольках от 1 до 4.

Рисунок 1 – Вилочковая железа у суточного цыпленка. Окраска гематоксилином и эозином (х100)

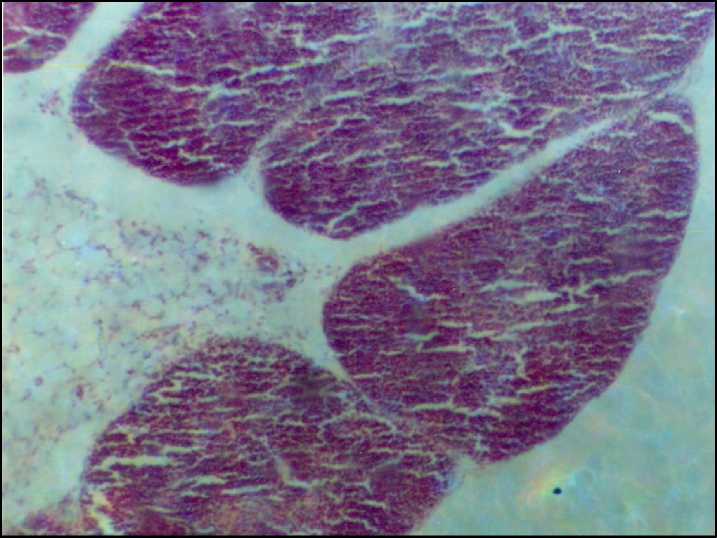

Рисунок 2 – Слоистое тимусное тельце тимуса (а) у 3-недельного цыпленка. Окраска по Ван-Гизону (х400)

У 2-недельных цыплят размер малых долей увеличился до 4,00±0,22 мм, средних – 5,60±0,20 мм, крупных – 6,30±0,21 мм. Также возросло количество долек в долях: в малых – 4,70±0,21, в средних – 9,50±0,31, в больших – 14,50±0,27. Тельца Гассаля стали определяться не только в крупных, но и средних дольках. Их количество в среднем составило 3,10±0,15. Малые дольки располагались по периферии долей. В них дифференциация на зоны также не наблюдалась. Центральное положение в долях занимали хорошо сформированнае дольки округлой и вытянутой форм, в которых было четкое разделение на корковую и мозговую зоны. Корковая зона была густо заселена лимфоидными клетками.

У птиц 3-недельного возраста размер долей практически не изменился. Увеличение количества долек наблюдали только в средних долях – 10,80±0,25. В малых и крупных долях количество долек существенно не изменилось и составило соответственно, 4,90±0,20 и 14,90±0,13. Встречались единичные дольки без разделения на зоны. В них тимусные тельца не выявлялись. В хорошо сформированных дольках выявлялись тельца Гассаля. При этом их количество в крупных дольках увеличилось до 5,40±0,19, в средних – до 3,50±0,25. Среди них были и формирующиеся тимусные тельца и слоистые, хорошо сформированные (Рисунок 2).

У 41-суточных цыплят структура органа заметно изменилась (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Вакуольная дистрофия клеток телец Гассаля (а) у 41-суточного цыпленка. Окраска по Романовскому-Гимза (х400)

В центре каждой дольки хорошо выделялась мозговая зона с небольшим количеством больших и средних лимфоцитов, лимфобластов, базофилов и псевдоэозинофилов. Тимусные тельца встречались в средних и крупных дольках. Наблюдали разрастание междольковой соединительной ткани и вакуольную дистрофию клеток тимусных телец (Рисунок 3). Это свидетельствовало об акцидентальной инволюции вилочковой железы.

Заключение. В результате проведенных гистологических исследований выявили, что у суточных цыплшят тимус был полностью сформирован. Имелись доли разных размеров (малые, средние и крупные). При этом разделение на зоны наблюдались лишь в крупных долях. И тельца Гассаля встречались лишь в этих дольках.

С увеличением возраста происходило увеличение размеров и количества долек в долях тимуса. При этом корковая и мозговая зона разграничивались в крупных и средних дольках. Так в тимусе у 3-недельных птиц встречались лишь единичные дольки малого размера без разделения на зоны. Также наблюдали увеличение и тимусных телец.

У цыплят 41-дневного возраста выявили разрастание междольковой соединительной ткани и дистрофию клеток тимусных телец. Это отражало нарушение иммунноструктурного гомеостаза органа и развитие иммуннодефецитного состояния.

Резюме

В статье описана микроморфология одного из центральных органов иммунитета -вилочковой железы у цыплят-бройлеров в постэмбриональном онтогенезе.

Список литературы Микроморфология вилочковой железы у цыплят-бройлеров в онтогенезе

- Бородулина, И. В. Морфофункциональные изменения тимуса кур-несушек под влиянием адаптогенов / И. В. Бородулина // Успехи современной науки. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 115-117.

- Васендин, Д. В. Морфологические изменения в тимусе в «катаболической» фазе после воздействия экспериментальной гипертермии / Д. В. Васендин, С. В. Мичурина, И. Ю. Ищенко // Сибирский медицинский журнал. – 2011. – № 2 (101). – С. 33-35.

- Дроздова, Л. И. Методическое пособие по патологоанатомической диагностике болезней птицы / Л. И. Дроздова // Екатеринбург: Уральская ГСХА, 1999. – 75 с.

- Жаров, А. В. Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях (диагностика, исследование сырья и продукции) / А. В. Жаров // Методическое руководство. – М.: Московская академия ветеринарной медицины и биотехнологии, 2003. – 71 с.

- Зинченко, Д. А. Возрастная морфология иммунных органов индеек различных генотипов в постнатальном онтогенезе: дисс. ...канд.биол.наук: 06.02.01 / Д. А. Зинченко. – Ставрополь, 2019. – 165 с.

- Лапина, Т. И. Микроморфология тимуса кур в онтогенезе / Т. И. Лапина, Е. Е. Костина // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 1. – С. 67-69.

- Низамова, Г. М. Макроморфология вилочковой железы индеек / Г. М. Низамова, О. Т. Муллакаев, Р. И. Ситдиков // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2022. – Т. 249. – № 1. – С. 136-138.

- Пронин, В. В. Анатомо-топографическая характеристика органов иммунной системы уток пекинской породы / В. В. Пронин, Е. О. Анисимова, А. А. Какалюк // Механизмы и закономерности индивидуального развития человека и животных. – Саранск: Издательство Мордовского Университета, 2017. – С. 201-207.

- Селезнев, С. Б. Постнатальный органогенез иммунной системы птиц и млекопитающих (эволюционно- морфологическое исследование): автореф. дисс. докт. вет. наук 16.00.02, 16.00.03 / Селезнев Сергей Борисович. – Иваново, 2000. – 27 с.

- Фаизова, Г. М. Морфогенез центральных органов иммунитета индеек в раннем постэмбриональном онтогенезе / Г. М. Фаизова, Р. И. Ситдиков // Ветеринарный врач. – 2010. – № 2. – С. 31-34.

- Фаизова, Г. М. Морфология тимуса у кур в постэмбриональном онтогенезе / Г. М. Фаизова, Р. Р. Валиуллин, Р. И. Ситдиков // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2013. – Т. 215. – С. 333-336.

- Эседова, А. Э. Морфология тимуса при воздействии бальнеологических факторов: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.02 / Эседова Анжела Эседовна. – М., 2008. – 24 с.