Микростертость буккальных поверхностей зубов и питание обитателей верхнепалеолитической стоянки Сунгирь

Автор: Пинилья Б., Тринкаус Э.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.

Бесплатный доступ

Микростертость буккальных поверхностей постоянных зубов у всех сунгирских индивидуумов слабая, что согласуется с минимальной стертостью окклюзионных поверхностей у индивидуума Сунгирь 2, но контрастирует с более сильным их износом у индивидуумов Сунгирь 1 и 3. Характер бороздок на зубах индивидуумов Сунгирь 1 и 2 свидетельствует о смешанной диете. Буккальные поверхности молочных моляров у ребенка Сунгирь 3 обнаруживают умеренную плотность бороздок износа, что также указывает на смешанную диету, однако в его питании, видимо, преобладало мясо. Наши результаты в целом соответствуют полученным при анализе химического и изотопного состава костного вещества. Они также согласуются с данными о природных ресурсах местности, где расположена стоянка.

Диета, экология, зубы, верхний палеолит, поздний плейстоцен, европа

Короткий адрес: https://sciup.org/14523039

IDR: 14523039 | УДК: 572.77

Текст научной статьи Микростертость буккальных поверхностей зубов и питание обитателей верхнепалеолитической стоянки Сунгирь

Стоянка Сунгирь в Центральной России [Бадер, 1978] – один из самых северных и, несомненно, важных верхнепалеолитических памятников Евразии. Поэтому было бы интересно как можно подробнее изучить палеоэкологию ее обитателей, используя как геологические и археологические материалы, так и собственно человеческие останки. К геоархеологи-ческим источникам исследователи обращались уже не раз [Бадер, 1978, 1998; Алексеева, 1998; Гуга-линская, Алифанов, 2000; Лаврушин, Сулержицкий, Спиридонова, 2000], причем диета оценивалась на основании химического и изотопного состава костного вещества [Козловская, 2000а, б; Richards et al., 2001; Dobrovolskaya, Richards, Trinkaus, 2012]. В данной статье сделана попытка дополнить имеющуюся, все еще неполную информацию результатами анализа стертости буккальных (щечных) поверхностей зубов трех индивидуумов, захороненных на сунгирской стоянке, – Сунгирь 1–3 (зубы других индивидуумов недоступны для изучения).

Сунгирская стоянка и человеческие скелеты, обнаруженные на ней

Верхнепалеолитическая стоянка Сунгирь находится неподалеку от г. Владимира (56° 10′ 30′′ с.ш., 40° 30′ 30″ в.д.), в 200 км к северу от г. Москвы [Бадер, 1978, 1998]. Раскопки проводились в 1956–1977 гг. Это крупный памятник открытого типа площадью, возможно, ок. 10 тыс. м2. Раскопанная площадь составляет 4 500 м2. Культурные отложения состоят из нескольких слоев погребенных почв, залегающих на супеси и перекрытых лессом. Культурные горизонты были настолько сильно нарушены солифлюкцией и ледяными жилами, что про следить стратиграфию на большинстве участков не удалось [Бадер, 1978; Гугалинская, Алифанов, 2000]. Фаунистический комплекс [Алексеева, 1998] представлен видами, адаптированными к холоду ( Dicrostonyx cf. torquatus , Gulo gulo , Lagarus cf. lagarus , Lepus timidus , Lyrurus tetrix , Mammuthus primigenius , Microtus sp., Ocoto-na sp., Rangifer tarandus , Saiga cf. tatarica , Spermophilus citellus , Vulpes lagopus ) и к умеренному климату

( Bison sp., Canis lupus , Equus ferus , Gallus sp., Martes martes , Panthera spelaea , Ursus cf. arctos ). Споровопыльцевой анализ выявил несколько чередующихся фаз с преобладанием различных древесных пород в лесном покрове – сосны ( Pinus ), березы ( Betula ) и ели ( Picea ), но в целом доминировали деревья, адаптированные к умеренному климату [Лаврушин, Сулержи-цкий, Спиридонова, 2000]. Смесь холодоустойчивых видов фауны и флоры с теми, которые были адаптированы к более умеренному климату, и особенно наличие погребенной почвы внутри лессовых отложений в районе памятника свидетельствуют об умеренно-теплом интерстадиале в пределах MIS 3. Он получил название брянского [Гугалинская, Алифанов, 2000] и, по-видимо-му, соответствует одному из гренландских интерстадиалов [Svensson et al., 2008; Fleitmann et al., 2009].

По костям животных (главным образом мамонтов) с Сунгирской стоянки получена серия радиоуглеродных дат [Сулержицкий, Петит, Бадер, 2000; Marom et al., 2012] в интервале 29,5–20,0 тыс. л.н., причем большинство находится в пределах 29,5–26,0 тыс. л.н. Дата 26 тыс. л.н. близка ко времени 3-го события Хайнриха [Hemming, 2004] и, таким образом, противоречит палеоклиматическим показателям, полученным по материалам из культурного слоя. Даты теплых гренландских интерстадиалов 6 и 5 (GI-6 и GI-5) – соответственно 29,5 и 28,0 тыс. л.н. [Svensson et al., 2008]. Культурный слой Сунгиря, по-видимому, относится ко времени одного из них, скорее всего, GI-5, дата которого ближе к концентрации радиоуглеродных дат стоянки – 28–27 тыс. л.н. Даты гренландского интерстадиала 4, следующего за 3-м событием Хайнриха, позже сунгирских.

Скелеты Сунгирь 1–3 обнаружены в богатейших могилах (Сунгирь 1 – в мог. 1, Сунгирь 2 и 3 – в мог. 2), впущенных в слой супеси, которая подстилает культурные отложения [Бадер, 1998]. Было предпринято несколько попыток прямого датирования человече- ских останков [Pettitt, Bader, 2000; Kuzmin et al., 2004; Dobrovolskaya, Richards, Trinkaus, 2012; Marom et al., 2012]. Дата скелета Сунгирь 1 оказалась сравнительно поздней, что породило два вопроса: одновременны ли эти погребения и как они соотносятся с культурным слоем стоянки? Нет свидетельств того, что могилы прорезали культурный слой. Археологически сходное погр. 2 находилось в культурном слое, причем не отличалось от него по инвентарю [Бадер, 1978, 1998]. К тому же более надежные даты, относящиеся к захоронениям 2 [Kuzmin et al., 2004; Dobrovolskaya, Richards, Trinkaus, 2012] и 1 [Dobrovolskaya, Richards, Trinkaus, 2012], близки – 27–26 тыс. л.н. Учитывая палеоклима-тические данные, согласно которым стоянка датируется брянским межледниковьем и вряд ли совпадает по времени с 3-м событием Хайнриха, а также связь погребений с культурным слоем, их, видимо, нужно отнести ко времени гренландского интерстадиала 5.

Все три костяка почти полные. Пострадали лишь осевой скелет индивидуума Сунгирь 1 и дистальная часть костей левой руки ребенка Сунгирь 2. Скелет Сунгирь 1 принадлежал взрослому мужчине, умершему в возрасте 35–45 лет, Сунгирь 2 – мальчику 11–13 лет, Сунгирь 3 – ребенку 9–11 лет, возможно, девочке [Бужилова, Козловская, Медникова, 2000; Медникова, Бужилова, Козловская, 2000; Guatelli-Steinberg, Buzhilova, Trinkaus, 2011; Trinkaus et al., in prep.]. Зубы мальчика Сунгирь 2 стерты совсем слабо, причем верхние и нижние зубы, кроме обоих M3, находились в контакте. Зубная система девочки Сунгирь 3 находилась в переходном состоянии, причем между верхними и нижними I, C, M1, m1 и m2 имелась окклюзия, тогда как премоляры и более дистальные моляры на момент смерти были в лунках или прорезывались. Зубы мужчины Сунгирь 1 почти полностью сношены, лишь коронки M3 большей частью сохранились. Тем не менее некоторое количество эмали все же присутствует на большинстве его зубов (рис. 1).

S3

S1 S2

0 3 cм

Рис. 1. Задние зубы индивидуумов Сунгирь 1 (S1), 2 (S2) и 3 (S3) в буккальной норме. Левые нижние зубы индивидуума Сунгирь 3 даны в зеркальном изображении.

Методы оценки стертости и материал

Методы. Для исследования стерто сти буккальных поверхностей зубы всех индивидуумов очистили с помощью ацетона, мягкой кисточки и сжатого воздуха, а затем с буккальных поверхностей сделали негативные оттиски из поливинилсилоксановой массы Coltène President Jet (light-body), по которым из эпоксидной массы Epo-tek 301 изготовили слепки (см., напр.: [Pérez-Pérez, Lalueza, Turbón, 1994; Pérez-Pérez et al . , 2003; Galbany, Pérez-Pérez, 2004; Galbany et al . , 2005]). Они были укреплены на штырях и методом напыления покрыты слоем золота толщиной 400 Å. После этого слепки изучались методом сканирующей микроскопии.

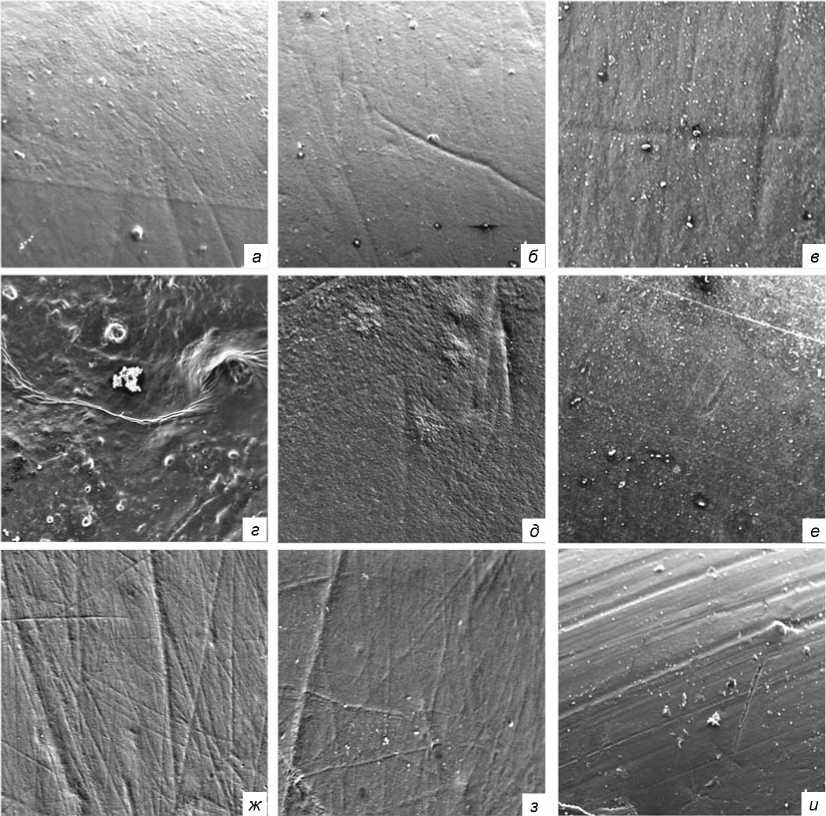

Так как стерто сть передних зубов может быть вызвана их использованием в трудовых операциях [Puech, 1979; Larsen, 1985; Bermúdez de Castro, Bromage, Fernández-Jalvo, 1988; Lalueza, Frayer, 1997; Bax, Ungar, 1999; Lozano et al., 2008], изучались только премоляры и моляры. Зубы с посмертными повреждениями и со следами от орудий не рассматривались (см., напр.: [King, Andrews, Boz, 1999; Pérez-Pérez et al., 2003; Martínez, Galbany, Pérez-Pérez, 2004; Teaford, 2007]) (рис. 2, г–е, з ).

Сканирующие электронные микрофотоснимки (рис. 2) были сделаны с помощью приборов Leica 360 и Hitachi S3000N с применением стандартных методик [Pérez-Pérez, Lalueza, Turbon, 1994; Pérez-Pérez et al . , 2003; Galbany et al . , 2005, 2009]; увеличение ×100,

0 200 мкм

Рис. 2. Сканирующие электронные микрофотоснимки зубов при увеличении ×100.

а – Сунгирь 1, правый M1; б – Сунгирь 2, левый M1; в – Сунгирь 3, правый m1; г – Сунгирь 1, левый M2; д – Сунгирь 2, левый M2; е – Сунгирь 3, левый M1; ж – Пато 1, правый P3; з – Рон-дю-Барри 1, правый M3, и – Павлов 1, правый M2.

На снимках г–е , и показаны поверхности, поврежденные эрозией или патиной ( г ), мельчайшими ямками ( д ) и стертостью ( е , и ); на снимках а–в , ж , з – поверхности с отчетливыми бороздками износа, доступными для измерения.

рабочее расстояние 35–40 мм. Каждый снимок обрезан до квадрата со стороной 0,56 мм2. Бороздки стертости фиксировались с помощью программы Sigma Scan V (SPSS) начиная с длины 15 мкм при условии, что длина превосходила ширину минимум в 4 раза. Кривизна бороздок не учитывалась. Ошибка наблюдения составила ок. 6 %, как и в других исследованиях буккальной и окклюзионной стертости [Grine, Ungar, Teaford, 2002; Galbany et al . , 2005].

Программа Sigma Scan автоматически регистрирует количество бороздок, их длину и наклон. Всего получено 15 показателей, в т.ч. количество бороздок (N), их длина (X), стандартные отклонения (S) длины горизонтальных (ориентированных под углами 0–22º и 158–180º, H), вертикальных (67–112º, V), ме-зио-дистальных (112–157º, MD) и дисто-мезиальных (23–67º, DM) бороздок, а также общая сумма плотности их расположения (NT), средняя длина (XT) и усредненное стандартное отклонение (ST). Совокупность этих показателей определяет тип буккальной стертости [Galbany et al . , 2009]. Известно, что соотношение числа горизонтальных и вертикальных бороздок является эффективным индикатором мясной и растительной диеты [Lalueza, Pérez-Pérez, Turbón, 1996]. Чтобы избежать чрезмерной представленности отдельных индивидуумов, для каждого подсчитывались средние показатели износа по хорошо сохранившимся зубам.

Хотя молочные и постоянные зубы стерты у девочки Сунгирь 3 в различной степени (см. ниже), стерто сть по следних не обнаруживает существенных отличий от таковой у других позднепалеолитических детей, привлеченных для сравнения (Леруа 1 и 2, Брассампуи 884, Систерна 1), а также у взрослых. Поэтому данные о стертости постоянных зубов у сунгирских детей объединены с соответствующими данными о взрослых.

Нормальность распределений накопленных частот показателей износа для всех изученных зубов проверялась с использованием критерия Колмогорова–Смирнова. По скольку достоверных отклонений от нормального распределения не обнаружено ни в одном случае ( p > 0,05), в дальнейшем применяются параметрические критерии.

Сохранность зубов. Хотя у индивидуумов Сун-гирь 1, 2 и 3 сохранилось соответственно по 20, 16 и 8 задних зубов в состоянии окклюзии, далеко не у всех буккальная сторона доступна для изучения. Зубы мужчины Сунгирь 1 стерты очень сильно (см. рис. 1), правый P4, левые M2 и M3, у которых с буккальной стороны сохранилась эмаль, пострадали от эрозии, а на правом M2 имеется лишь одна горизонтальная бороздка. У мальчика Сунгирь 2 сохранились все задние зубы (M3 в альвеолах), но следы стертости обнаружены лишь на двух – правых P4 и M1. Поверхности ле- вых задних зубов от P4 до M3 эродированы, на левом P3 бороздки отсутствуют, а на правом M2 имеется лишь одна горизонтальная. У девочки Сунгирь 3 нет левых m1 и m1 (возможно, они утрачены посмертно), а правый M1 и оба M2 еще не прорезались. Среди остальных зубов буккальная стертость обнаружена на двух молочных (правом m1 и левом m2) и одном постоянном (правом M1) молярах.

Сравнительный материал. Микростертость зубов сунгирцев сопоставлена с таковой у 35 европейцев эпохи верхнего палеолита. Одни из них жили во время MIS 3, т.е. в ранний период этой эпохи, другие – во время MIS 2, т.е. в позднем верхнем палеолите (табл. 1). Учитывая дату Сунгиря, наиболее значимым следует считать сопоставление с ранней выборкой. Поскольку палеоэкологический аспект для нас особенно важен, эта выборка была подразделена на две подгруппы: одна – из Центральной Европы (Дольни-Вестонице, Младеч, Павлов и Пржедмости), другая – с побережья Юго-Западной Франции (Брассампуи, Истюриц, Пато и Леруа) и из Северной Италии (Бар-ма-Гранде и Грот Детей/Фанчиулли). Серия позднего верхнего палеолита происходит целиком из Юго-Западной Европы.

Кроме того, использовались распределения показателей стертости в двух современных сборных группах – земледельцев и охотников-собирателей. Вторая была подразделена на регионально-климатические подгруппы (по: [Lalueza, Pérez-Pérez, Turbón, 1996]). В частности, использованы данные о земледельцах Центральной Индии, а также об охотниках-собирателях, живущих в тропических лесах (андаманцах и веддах), пустынных областях с умеренным климатом (австралийских аборигенах, тасманийцах и бушменах) и в высоких широтах, где диета в основном мясная (инуитах, саамах, огнеземельцах и аборигенах северо-западного побережья Северной Америки).

Результаты

Молочные моляры ребенка Сунгирь 3. Средние показатели стертости задних зубов девочки отличаются от таковых у других обитателей стоянки. Особенно это касается параметров плотности (табл. 2). Однофакторный дисперсионный анализ и тест Тьюки (post-hoc) указывают на то, что Сунгирь 1 и 3 достоверно различаются по плотности расположения вертикальных бороздок (NV, p = 0,013), а Сунгирь 2 и 3 – по длине мезио-дистальных бороздок и ее изменчивости (XMD, p = 0,019; SMD, p = 0,014). Более подробный анализ показывает, что отличия касаются в основном молочных зубов. У ребенка Сунгирь 3 плотность бороздок на них выше, а сами бороздки короче таковых на постоянных зубах всех трех инди-

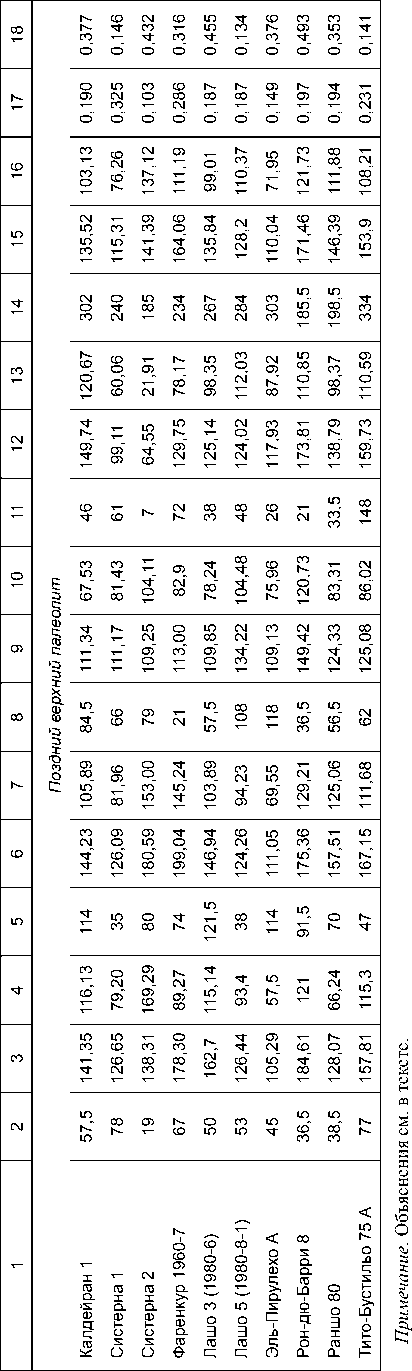

Таблица 1. Средние значения показателей буккальной микростертости зубов у представителей верхнепалеолитического населения Европы

|

z z |

co |

|

z 5 z |

▻- |

|

w |

CD |

|

X |

to |

|

z |

5 |

|

Q C/) |

co |

|

Q X |

CM |

|

Q Z |

|

|

Q (Z) |

о |

|

Q X |

to |

|

Q Z |

co |

|

W |

b- |

|

X |

CD |

|

z |

Ш |

|

ZE (Z) |

■* |

|

T X |

co |

|

T z |

CM |

|

X |

|

co CD |

CO CM to |

to О LO |

CD CO |

|

О |

О |

О |

О |

|

CO |

CO О |

CO CO |

CD CO CM |

to |

о со СМ |

9 |

CD |

CXJ |

Ю СО |

со CD СМ |

CD СО |

СО CD |

СО О |

CD О |

СО Ю |

СО О |

3 |

о to см |

LO cxj |

со см |

CD см |

со о |

со о |

|

|

О |

О |

О |

О |

о |

О |

О |

О |

О |

о |

О |

О |

О |

О |

О |

О |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

СР |

см о |

ю о |

9 |

CD to |

CD CO |

о co |

CD О |

О co |

co LO |

p |

о p |

CD |

co co |

co |

CD in |

LO CD |

co о |

CD |

LO LO |

CM о |

CD to |

co |

to |

|

|

о |

to" со |

3 |

со" о |

CM |

о" |

LD |

to |

co" CM |

co" CM |

cd" CM |

3 |

m" co |

to о |

co" |

to" |

o' CM |

cd" CD |

o' co |

co" co |

Ito" о |

cd" о |

3 |

о |

|

LO CM |

о CM |

о p |

co c> |

fe |

CM о |

CM о |

CD о |

CM c> |

LO со |

о |

CD о |

CM co |

c> |

3 |

CM о |

3 |

co to- |

9 |

3 |

LO |

о |

co c> |

LO |

|

|

3 |

cd" о |

CM |

o" |

co" to |

to" CM |

to" CM |

CM |

CD |

о |

cd" CD |

io" о |

о |

CM |

со" о |

о to |

to |

со" |

о |

3 |

со" о |

CM |

Ito" со |

3 |

|

^ LO |

ю |

LO |

|

|

О co co to b- CM CM ^ CM |

cm to 3 CM CO xr |

o" co |

CMCMb-C0M"C0M"--b'O ЧГЧГСООСООСО^-ОСО COM-CMCOCOCMCO^CMCM |

|

CD |

b- |

to to |

CD p |

3 |

|

to |

cd" CD |

o' |

to |

to" CD |

|

CO CM ^ 3 p ° - |

CM |

to c> |

io |

’^j- |

CM CO |

p |

co CD |

|

cm" cm" to" % CO CD CO ^2 |

CM LO |

to |

cm" to |

b- |

cm" to |

to |

cm" to |

|

to co |

о CD |

о |

о |

co to |

о |

о |

to |

со |

о |

о р |

со |

см со |

9 |

о см |

to |

to |

to |

о to |

to |

со to |

3_ |

|||

|

to |

co" о |

to" о |

co о |

co" о |

о" о |

со" см |

со" |

to о |

9 |

о to |

о |

о |

3 |

ю" о |

со |

со" о |

см to |

CD со |

to |

о со |

о |

to" |

см со |

о |

|

ю р |

ю р |

р |

р |

to р |

to с> |

CD со |

ю со |

to со„ |

со см |

|

ю" to |

to |

to" to |

о |

cd" to |

со" |

см" со |

ш" со |

|

to |

й |

ш to |

3 |

co co |

о CM |

to о |

co co_ |

in |

co to |

to |

co |

co co |

co co |

co to |

co o> |

to co |

in to |

3 |

to |

to to |

о |

|||

|

о |

со" со |

о |

О)" CD |

to" |

CM |

CM CD |

3 |

о |

о" co CM |

to |

to" |

cm' co |

cm' о |

to" |

cd' co |

to" CD |

CM to |

CD О |

co" о |

to" CD |

CD CO |

6 |

oS |

CM co |

|

CM LO |

о co |

о о |

to |

co to |

3 |

co |

to |

3 |

to CM_ |

to |

CM CD |

co |

to cd |

io о |

3 |

to |

to co |

to co |

co co |

to CM |

|||

|

3 |

aS co |

co |

co" CD |

aS co |

to" |

M- |

co" |

to |

co" co |

to" |

co" to |

to" |

co |

co" to |

to" |

o' |

CM co |

co |

о |

о |

о |

о |

|

о о |

to |

cd о |

со с> |

|

о" to |

to" co |

о" о см |

со |

|

to cd |

CM |

3 |

to io |

co to |

co |

to о |

co |

о |

|

co" о |

co" co |

to" to |

to" о |

to |

co" |

co" to |

to" |

9 |

|

to о |

to to |

^ |

о to |

о to |

to to- |

co CM |

(N to- |

LO- |

to to |

co (N |

ю to- |

(N to |

co in |

|

|

to |

rn |

to" to |

rn" to |

co" о |

^ |

to |

to |

o |

co" CM |

co" co |

CM CM |

о |

co" to |

m" to |

|

(N in |

о to- |

co co |

co O- |

|

o |

o о |

to" in |

co" to |

|

(N |

to |

(N CD |

co (N |

to p |

co to- |

$ |

to |

co |

cd to |

|

|

to" о |

3 |

o |

cm" |

co" to |

co" |

o CD |

co" to |

cd" |

3 |

co" |

Окончание табл. 1

|

z z |

co co о |

CM О ГО О |

to co co о |

3 CO о |

ст о" |

со о in о" |

О со о" |

|

z |

ст |

CO О CM |

to о co |

to CT |

со |

to |

ш со о |

|

z |

о |

О |

о |

о |

о |

о |

о |

|

CM CD |

CM in |

CM |

о in |

to |

см о |

см io |

|

|

tn |

to" о |

co" co |

o' |

CM о |

ст" in |

ш" со |

|

|

to |

to |

CM |

о о |

о о_ |

|||

|

X |

co" CM |

cd" CD |

cd" co |

to |

to ст |

со" |

|

|

z |

co |

CD CT |

CM cd |

CM о |

ш см |

ст |

со о |

|

ст |

CO 00 |

3 |

о ст |

см со |

о со |

||

|

Q C/) |

to |

co |

to CT |

"Г |

со" со |

ш" со |

о |

|

co |

3 |

i^ |

о |

ш см |

со |

ст ст |

|

|

Q X |

co" |

со" in |

о co |

ст |

ст" |

ш" со |

о |

|

^ Q Z |

1^ |

co |

о см |

см |

со см |

ст |

|

|

Q |

co |

со о |

co |

ст со |

о |

со со |

со со |

|

(Z) |

о |

to |

о о |

о |

to |

9 |

9 |

|

Q X |

co ^ CT -Q CO |

co cd со" ^ CM _q |

8 CT |

см о ст" со to _q |

to to" |

ст со" со |

о ш ш" |

|

Q Z |

(00 co |

со О |

CT |

to |

ст to |

to |

▻- |

|

CD CM |

co |

to |

о |

со со |

со ю |

||

|

(Z) |

cd" о |

to |

to |

ст" |

in" |

о" ст |

о" ст |

|

Ш о |

CM о |

о co |

to см |

со см |

о со |

||

|

>< |

m" CM |

CM |

CT |

со" со |

to" |

со |

ст |

|

z |

СТ CM |

c> CM |

CM |

to |

см |

о ст |

£ |

|

T |

CD CD |

co co |

со о |

о |

ст о |

to |

|

|

(Z) |

О |

co |

cd CT |

со" со |

о" |

||

|

T |

CD CT |

co |

*y |

ст ст |

о ст |

о со_ |

|

|

X |

О |

CM |

o> to |

ст" |

со |

ш" о |

05 |

|

T z |

CO |

о CM |

CT |

о см |

см со |

см |

ст |

|

i |

CM |

Cl |

1 |

Е |

см |

Z |

|

|

Ю co |

Eq 05 c |

05 c |

m 05 c |

05 С |

05 С |

0) с; |

05 с |

|

X 0) OQ |

s X 0) OQ |

T |

% Т |

X 0) □Q |

>s ZE |

X 0) 0Q |

Примечания . Приведены данные о зубах с сохранившейся поверхностью и со следами стертости, доступными для количественного изучения. Объяснения см. в тексте.

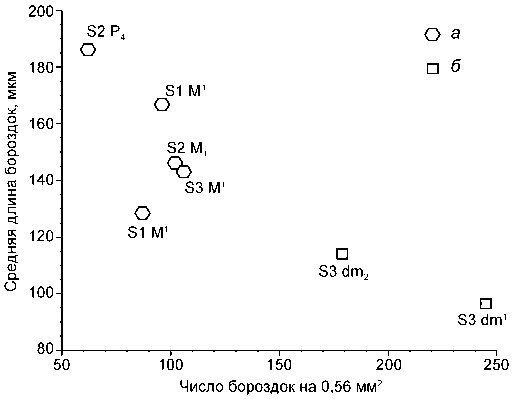

видуумов (рис. 3). Различия между постоянными и молочными зубами достоверны по каждому третьему показателю стертости (NH, p = 0,020; NV, p = 0,010; XMD, p = 0,029; NT, p = 0,003; XT, p = 0,038). Подобные различия уже отмечались. Скорее всего, они вызваны разными свойствами эмали молочных и постоянных зубов [Pérez-Pérez, Lalueza, Turbón, 1994; Pinilla, Romero, Pérez-Pérez, 2011] (см., однако: [Gamza, 2010]). Следует, тем не менее, отметить, что средняя длина и плотность бороздок на молочных зубах ребенка Сунгирь 3 близки к таковым на постоянных зубах других представителей верхнепалеолитического населения Европы (рис. 4), тогда как характер стертости постоянных зубов сунгирцев совсем иной (см. ниже).

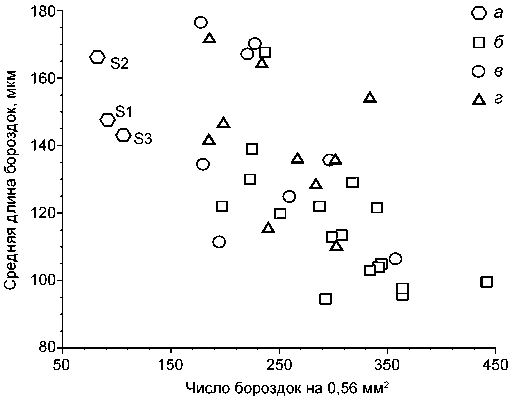

Буккальная стертость постоянных зубов. Общая длина бороздок износа (XT) и их плотность (NT) в ранней и поздней сравнительных верхнепалеолитических выборках сходны ( p = 0,199; рис. 4). В ранней обнаруживаются различия между территориальными группами: в центральноевропейской бороздки короче, а их плотность выше, чем в южно-европейской ( p = 0,038). Направленность этих различий соответствует общей отрицательной зависимости между длиной и плотностью бороздок ( r 2 = 0,418). У сунгирцев бороздки длинные, но все же попадают в пределы вариации сравнительной выборки, а их плотность выходит за эти пределы. Сунгирцы ближе всего к индивидуумам из Южной Европы Барма-Гранде 2, Систерна 2, Раншо 80, Рон-дю-Барри 8 и Грот Детей 3, у которых бороздки длинные и их плотность сравнительно невелика.

Сопоставление по всему комплексу параметров также показывает, что обитатели Сунгирской стоянки существенно отличаются от европейцев эпохи верхнего палеолита. Как и в случае с NT, отличие вызвано меньшей буккальной стертостью зубов у сунгирцев. Это проявляется по всем показателям: NH ( p = 0,004), NV ( p = 0,030), NMD ( p = 0,020), NDM ( p = 0,028) и NT ( p < 0,001). Анализ главных

Рис. 3. Средняя длина бороздок (XT) и их плотность (NT) на отдельных зубах сунгирских индивидуумов. а – постоянные зубы; б – молочные.

Рис. 4. Средняя длина бороздок (XT) и их плотность (NT) на постоянных зубах сунгирцев и других представителей верх-непалеолитиче ского населения Европы.

а – Сунгирь; б , в – ранний верхний палеолит: Центральной ( б ) и ЮгоЗападной ( в ) Европы; г – поздний верхний палеолит.

компонент выявляет, что сунгирцы отличаются от сравнительных выборок по ГКI, на долю которой приходится 46,96 % изменчивости. Она скоррелирована в основном с длиной бороздок – XT ( r = 0,96), XV ( r = 0,90) и XH ( r = 0,84). Различия обнаруживаются и по ГКII, отражающей 13,44 % изменчивости и зависящей преимущественно от показателей плотности – NT ( r = 0,57), NH ( r = 0,55) и NDM ( r = 0,52).

Однофакторный дисперсионный анализ показывает, что различия между ранней и поздней верхнепалеолитическими выборками достигают уровня значимости лишь по плотности вертикальных бороздок (NV, p = 0,044). Дискриминантный анализ позволяет правильно распределить индивидуумов по группам в 88,6 % случаев, а при применении метода кросс-валидации (jackknife) – в 62,9 %. Линейная дискриминантная функция не выявила достоверных различий. Мужчина Сунгирь 1 ближе к ранней верхнепалеолитической группе (апостериорная вероятность 56,6 %), дети Сунгирь 2 и 3 – к поздней (78,3 и 74,1 % соответственно). Этот результат можно отнести за счет длины бороздок; дискриминантная функция 1 (100 % изменчивости) связана главным образом с NV (r = 0,39), XDM (r = 0,37) и XT (r = 0,35).

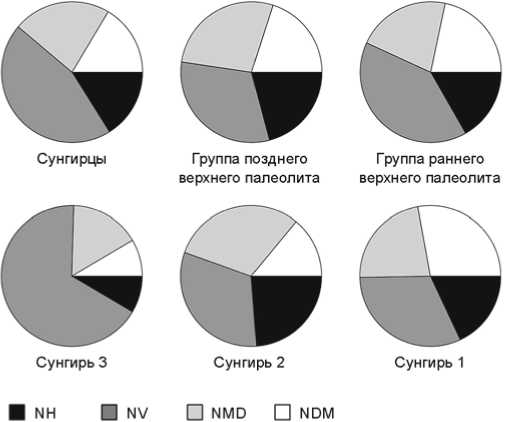

Рис. 5. Соотношение количества горизонтальных (NH), вертикальных (NV), мезио-дистальных (NMD) и дисто-мезиальных (NDM) бороздок в их общем числе у сунгирцев и представителей раннего и позднего верхнего палеолита в среднем и у отдельных индивидуумов из Сунгиря.

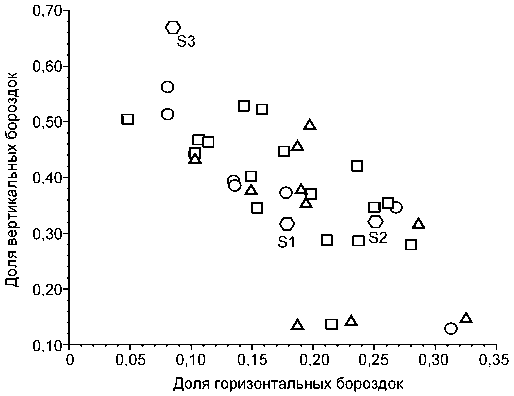

Рис. 6. Доля вертикальных (NV/NT) и горизонтальных (NH/NT) бороздок у сунгирцев и других верхнепалеолитических жителей Европы.

Усл. обозн. см. рис. 4.

Сравнение доли бороздок различной ориентации не выявляет особых различий между сун-гирцами и другими людьми верхнего палеолита (рис. 5). Сходство обнаруживается и по доле бороздок той или иной ориентации в общем их числе. Это относится и к горизонтальным (NH/NT), и к вертикальным (NV/NT) бороздкам (табл. 3). Если нанести значения индексов на график (рис. 6), то видно, что между ними имеется отрицательная связь ( r 2 = 0,499), причем ранняя и поздняя верхнепалеолитические группы не различаются. Сун-гирь 2 и особенно Сунгирь 1 по данным показателям сходны с другими людьми эпохи верхнего палеолита (см. рис. 5, 6), хотя по общему масштабу доля вертикальных бороздок у них сравнительно низкая, а горизонтальных – сравнительно высокая. В этом отношении они близки к индивидуумам Барма-Гранде 2, Калдейран 1, Дольни-Вестонице 32, Грот Детей 4, Младеч 1, Пато 1, Раншо 80 и Пржедмости 26 и 30.

Между тем девочка Сунгирь 3 отличается от прочих индивидуумов (см. рис. 5). Доля вертикальных бороздок у нее самая высокая (67,0 %), а горизонтальных – низкая (0,9 %) (см. рис. 6). Ближе всего к ней по данным показателям Леруа 1 и 2, а также Младеч 10. Индивидуумы из Леруа – дети 10–11 лет [Vallois, 1958], но трое других детей – Брассампуи 884 (ок. 10 лет [Henry-Gambier, Maureille, White, 2004]), Систерна 1 (ок. 8 лет [Trinkaus et al., 2011]) и Сунгирь 2 (11–13 лет) – находятся в противоположной части спектра изменчивости. Таким образом, отмеченное различие не связано ни с возрастом, ни с географическим положением, ни с древностью находок.

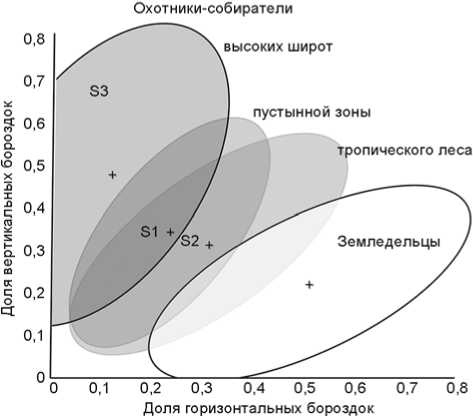

Если всех верхнепалеолитических индивидуумов сравнить с современными людьми, то выясняется, что первые занимают промежуточное положение между двумя группами охотников-собирателей – пустынными со смешанной диетой и теми, кому свойственна преимущественно мясная диета (ср. рис. 6 и 7) [Lalueza, Pérez-Pérez, Turbón, 1996]. Сунгирь 1 попадает в зону перекрывания значений у данных групп, а Сунгирь 2

Таблица 3. Средние, минимальные и максимальные значения плотности (NT), длины (XT) и соотношений NH/NT и NV/NT бороздок буккальной микростертости у сунгирцев и представителей раннего и позднего верхнего палеолита (РВП и ПВП) Европы

|

Серия |

NT |

XT |

NH/NT |

NV/NT |

||||||||

|

X |

Min |

Max |

X |

Min |

Max |

X |

Min |

Max |

X |

Min |

Max |

|

|

РВП ( N = 25) |

283,5 |

178 |

442 |

124,09 |

94,57 |

176,35 |

0,17 |

0,05 |

0,31 |

0,39 |

0,13 |

0,56 |

|

ПВП ( N = 10) |

253,3 |

185 |

334 |

140,21 |

110,04 |

171,46 |

0,20 |

0,10 |

0,33 |

0,32 |

0,13 |

0,49 |

|

Сунгирь ( N = 3) |

93,2 |

82 |

106 |

152,26 |

143,00 |

166,16 |

0,17 |

0,09 |

0,25 |

0,44 |

0,32 |

0,67 |

Примечание. Объяснения см. в тексте.

близок к ней (рис. 7). Отсюда следует, что диета сун-гирцев была, видимо, смешанной. Напротив, девочка Сунгирь 3 удалена от остальных сунгирцев (рис. 7) и находится в верхней части спектра изменчивости показателей, характерных для охотников-собирателей высоких широт, питающихся в основном мясом морских и наземных позвоночных.

Обсуждение

Анализ микростерто сти буккальных поверхностей зубов сунгирцев приводит к четырем основным выводам. Характер стерто сти молочных и постоянных зубов девочки Сунгирь 3 очень различен. У всех трех сунгирцев буккальные поверхности постоянных зубов стерты незначительно. Индивидуумы Сунгирь 1 и 2 в этом смысле близки к европейцам ранней и поздней поры верхнего палеолита и к современным охотникам-собирателям, но существенно отличны от земледельцев. У девочки Сунгирь 3 характер стертости иной, чем у других верхнепалеолитических европейцев. В этом отношении она близка к верхнему пределу вариаций для охотников-собирателей с мясной диетой.

Характер микростертости зубов у индивидуумов Сунгирь 1 и 2 свидетельствует о смешанной диете, в которой присутствовало и мясо, и растительные продукты, причем пища была достаточно мягкой. Этот вывод в общем согласуется с другими данными, полученными по костным и иным материалам с Сун-гирской стоянки. Что касается стертости окклюзионных поверхностей зубов, то у индивидуума Сунгирь 2 она исключительно низка даже для ребенка такого возраста. На малую жевательную нагрузку указывает и крайне слабое развитие мест прикрепления жевательных мышц [Trinkaus et al., in prep.]. Вместе с тем у мужчины Сунгирь 1 окклюзионная стертость значительна, причем если лингвальные поверхности M1 и M2 стерты исключительно сильно, то износ буккальных поверхностей M1 и M2 слабее.

Чем обусловлена сравнительно низкая стертость буккальных поверхностей зубов – неясно. Быть может, этому каким-то косвенным образом способствовал холодный климат? Дело, однако, в том, что главный культурный слой стоянки залегает на суглинке. Учитывая, что износ буккальных поверхностей может зависеть от целого ряда причин [Puech, Prone, 1979; Peters, 1982; Teaford, Lytle, 1996; Mahoney, 2006; Alrousan, Pérez-Pérez, 2008], следует иметь в виду и специфический характер абразивности пережевываемых частиц.

Если же обратиться непосредственно к пище, то результаты микроэлементного анализа свидетельствуют о том, что индивидуум Сунгирь 1 питался в

Рис. 7. Доля вертикальных (NV/NT) и горизонтальных (NH/NT) бороздок у сунгирских индивидуумов (S1–S3) в сравнении с соответствующими данными о современных охотниках-собирателях и земледельцах.

основном мясом позвоночных животных [Козловская, 2000a]. То же показал и изотопный анализ: судя по значениям δ15N и у данного мужчины, и у мальчика Сунгирь 2 (10,7 и 11,2 ‰ соответственно), пища была примерно такой, как у хищных животных [Richards et al., 2001; Dobrovolskaya, Richards, Trinkaus, 2012]. Впрочем, эти данные говорят лишь об источнике белка, но не о соотношении калорий, получаемых из растительной и животной пищи.

Возможно, в составе рациона сунгирцев имелись сахаристые клубни растений [Hardy, 2010]. Об этом косвенно свидетельствуют терочники, которые были обнаружены на памятниках середины верхнего палеолита, расположенных южнее и западнее Сунгиря [Revedin et al., 2010]. Кроме того, результаты анализа зубного камня у европейцев ранней поры верхнего палеолита указывают на то, что в их рационе присутствовала приготовленная на огне растительная пища [Henry, 2010]. Сунгирь, правда, расположен гораздо севернее, но данные об осадконакоплении и иные экологические параметры (см. выше) также косвенно указывают на доступность такой пищи для обитателей этой стоянки.

Менее понятно, почему характер износа зубов у девочки Сунгирь 3 совсем иной. Окклюзионная стертость у нее соответствует таковой у верхнепалеолитических детей того же возраста. Результаты химического анализа ее костной ткани не дают определенных указаний на состав диеты, но, видимо, доля растительной пищи была достаточно ощутима [Козловская, 2000а]. По содержанию изотопа δ15N в коллагене (11,0 ‰) скелет Сунгирь 3 промежуточен между скелетами Сунгирь 1 и 2, следовательно, в диете этой девочки также преобладало мясо [Dobrovolskaya, Richards, Trinkaus, 2012]. Но тогда непонятно, чем же ее питание отличалось от питания двух других индивидуумов, судя по характеру буккальной стертости зубов. Предполагалось, что дело может быть во врожденных аномалиях скелета этой девочки [Бужилова, 2000; Formicola, Buzhilova, 2004], вызвавших системный стресс в течение первого десятилетия жизни [Buzhilova, 2005; Guatelli-Steinberg, Buzhilova, Trinkaus, 2011] несмотря на то, что ее физическая активность была, по-видимому, обычной для эпохи верхнего палеолита [Mednikova, 2005; Cowgill et al., 2012].

Интересно, что соотношения NH/NT и NV/NT на молочных зубах (0,480 и 0,141 соответственно, см. табл. 2) девочки Сунгирь 3 попадают в пределы вариаций у верхнепалеолитических людей (см. рис. 6). Такие величины типичны и для современных охотников-собирателей (см. рис. 7). Неясно, однако, как микростертость молочных зубов соотносится с таковой постоянных (см. выше) и, соответственно, насколько допустимы подобные сопоставления.

Заключение

Микростертость буккальных поверхностей молочных и постоянных зубов обитателей Сунгирской стоянки весьма различна. Сравнение с данными о других представителях эпохи верхнего палеолита с территории Европы, казалось бы, указывает на то, что пища сун-гирцев была менее абразивной (судя по менее плотному расположению бороздок). Однако окклюзионная стертость зубов у индивидуумов Сунгирь 1 и 3 примерно такая же, как у других верхнепалеолитических европейцев, тогда как у ребенка Сунгирь 2 она значительно меньше, чем у детей такого возраста. Соотношения NH/NT и NV/NT у индивидуумов Сунгирь 1 и 2 попадают в пределы вариационного ряда данных показателей у прочих жителей Европы эпохи верхнего палеолита, а ребенок Сунгирь 3 по характеру износа постоянных (но не молочных) зубов занимает крайнее место в этом ряду. Индивидуумы Сунгирь 1 и 2 по микростертости буккальных поверхностей сходны с охотниками-собирателями, и, по-видимому, их диета была смешанной. В рационе же девочки Сунгирь 3, судя по всему, преобладало мясо.

Исследование сунгирских останков, хранящихся в лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН, проводилось с разрешения покойной Т.С. Балуевой при поддержке Н.О. Бадера, А.П. Пестряко- ва и Е.В. Веселовской. Изучение зубной системы других жителей Европы эпохи верхнего палеолита стало возможным благодаря гранту, полученному А. Пересом-Пересом от Фонда им. Лики в 2003 г. Лабораторная обработка этих данных финансировалась Министерством наук и инноваций Испании посредством стипендии для подготовки докторской диссертации Б. Пинилья (проект AP2006-01274) и исследовательского гранта А. Пересу-Пересу (проект APP-CGL2007-60802/BTE). Сканирующие электронные микрофотоснимки получены в научно-техническом отделении Университета г. Барселоны и в отделении сканирующей электронной микроскопии Университета г. Аликанте (А. Ромеро). Данное исследование является частью проекта по повторному анализу сунгирских скелетов в сотрудничестве с А.П. Бужиловой, М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой при финансовой поддержке РФФИ и Университета им. Дж. Вашингтона.