Микроволновое излучение одиночных пятен по данным ССРТ и NORH

Автор: Максимов В.П., Капустин В.Э.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 23, 2013 года.

Бесплатный доступ

По результатам раздельного изучения характеристик микроволнового излучения в необыкновенной и обыкновенной модах на длине волны 5.2 см не обнаружено тонкой структуры в излучении мод. На длине волны 1.72 см тонкая структура обнаружена только для крупных пятен и только в излучении обыкновенной моды. На большей статистике подтверждено превышение размера источника в обыкновенной моде над размером источника в необыкновенной моде, что не описывается классической моделью микроволнового источника над одиночным пятном.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103519

IDR: 142103519 | УДК: 523.9,

Текст научной статьи Микроволновое излучение одиночных пятен по данным ССРТ и NORH

В результате многолетних исследований солнечных пятен в радиодиапазоне установлен механизм генерации радиоизлучения пятенных источников: магнитотормозное (циклотронное) излучение плазмы в сильных магнитных полях на низких гармониках гирочастоты.

Однако появление наблюдательных данных, полученных с высоким пространственным и спектральным разрешением, поставило целый ряд вопросов, на которые до сих пор нет удовлетворительных ответов. В частности, не ясно, чем вызвана депрессия яркостной температуры над тенью пятна. Одни исследователи [Brosius et al., 1992; Злотник и др., 1996] считают, что она обусловлена наличием над пятном холодной плотной плазмы. Другие [Alissandrakis, Kundu, 1982; Vourlidas et al., 1997] объясняют ее зависимостью оптической толщины от угла зрения для гирорезонансного источника. Решению этой проблемы способствовало бы изучение тонкой структуры радиоисточника, которая была предсказана Гельфрейхом и Лубышевым [Гельфрейх, Лубышев, 1979] и наблюдалась в микроволновом излучении, начиная с длин волн меньше 7.5 см, на WSRT, VLA, OVRO и РАТАН-600 [Alissandrakis, Kundu, 1982; Chiuderi-Drago et al., 1982; Lang, Willson, 1982; Lee et al., 1993; Vourlidas, Bastian, 1996; Vourlidas et al., 1997]. Однако недавно в работе [Топчило и др., 2010] высказано утверждение, что тонкая структура (депрессия в центре пятна) проявляется только на коротких длинах волн 1.76–1.92 см.

Нерешенной проблемой остается и определение толщины переходной области между хромосферой и короной по радиоданным. Одни исследователи говорят о резком скачке температуры при переходе от хромосферы к короне (тонкая переходная область), другие настаивают на плавном переходе (протяженная переходная область).

Проведенные до сих пор исследования ограничивались анализом отдельных активных областей (АО), находившихся вблизи центрального меридиана.

В настоящей работе на основе раздельного анализа излучения в обыкновенной и необыкновенной модах проведено исследование возможности обна- ружения депрессий яркостной температуры источников над одиночными пятнами на радиотелескопах с умеренным пространственным разрешением – Сибирском солнечном радиотелескопе (ССРТ) и радиогелиографе Нобеяма (NoRH). Сделаны оценки соотношения размеров и высот источников в обыкновенной и необыкновенной модах излучения за все время прохождения исследуемых источников по солнечному диску.

Наблюдения и результаты

В работе исследовалось прохождение по диску Солнца АО по двумерным изображениям в микроволновом излучении на длинах волн 5.2 см (ССРТ) и 1.76 см (NoRH), а также по фотогелиограммам и магнитограммам, представленным на сайте Поскольку право- и левополяризованное излучение для источников над пятнами соответствуют обыкновенной и необыкновенной модам, они лучше подходят для исследования тонкой структуры источников.

За время существования ССРТ неоднократно менялся режим наблюдений. Характеристики данных наблюдений, полученных в разные годы, приведены в работе [Grechnev et al., 2003]. Здесь отметим только следующее. Двумерное картографирование с осени 1996 по 2000 г. велось на многочастотном приемном устройстве и на акустооп-тическом приемнике с начала 1996 г. С лета 2000 г. радиоизображения получаются только на акусто-оптическом приемнике. В настоящей работе использованы радиоизображения, полученные на акустооптическом приемнике при одном и том же режиме наблюдений. Размеры диаграммы направленности ~20″, чувствительность по температуре ~1500 K.

К сожалению, для ССРТ пока не удалось создать полностью устойчивого автоматического алгоритма построения карт и на этапе чистки необходимо непосредственное вмешательство пользователя, что требует много времени и усилий и приводит к неоднозначности в измерениях яркостных температур. Поскольку на данном этапе нас в большей степени интересовали не абсолютные значения яркостных температур, а соотношения температур в обыкно- венной и необыкновенной модах излучения, в данной работе мы использовали «грязные» карты в левой и правой круговой поляризации.

На сайте NoRH выкладываются изображения в полном ( I ) и поляризованном ( V ) излучении. Поэтому необходимые для исследования изображения в R -и L -поляризациях получались с помощью преобразований R =( I + V ) и L =( I – V ).

Вначале исследовалось микроволновое излучение одиночных пятен разной площади. Некоторые характеристики исследованных активных областей приведены в таблице. (В таблице приняты обозначения: S E – площадь вблизи восточного лимба; S CM – площадь в день прохождения центрального меридиана; S W – площадь вблизи западного лимба.)

|

№ |

АО |

Дата |

Площадь пятен (м.д.п.) |

Магнитный класс |

|

1 |

08217 |

3–15 мая 1998 |

S E =40, S CM =50, S W =50 |

α |

|

2 |

08263 |

1–13 июля 1998 |

S E =150, S CM =210, S W =100 |

α |

|

3 |

10944 |

22 февр.– 07 март 2007 |

S E =120, S CM =110, S W =60 |

α |

|

4 |

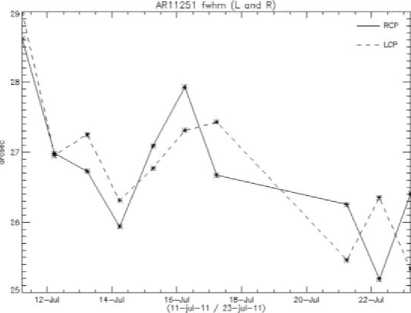

11251 |

11–24 июля 2011 |

S E =80, S CM =160, S W =40 |

α |

|

5 |

11582 |

26 сент.– 07 окт. 2012 |

S E =200, S CM =360, S W =220 |

α |

|

6 |

10756 |

26 апр.– 6 мая 2005 |

S E =330, S CM =890, S W =760 |

βδ |

|

7 |

10810 |

19–30 сент. 2005 |

S E =170, S CM =230, S W =180 |

β |

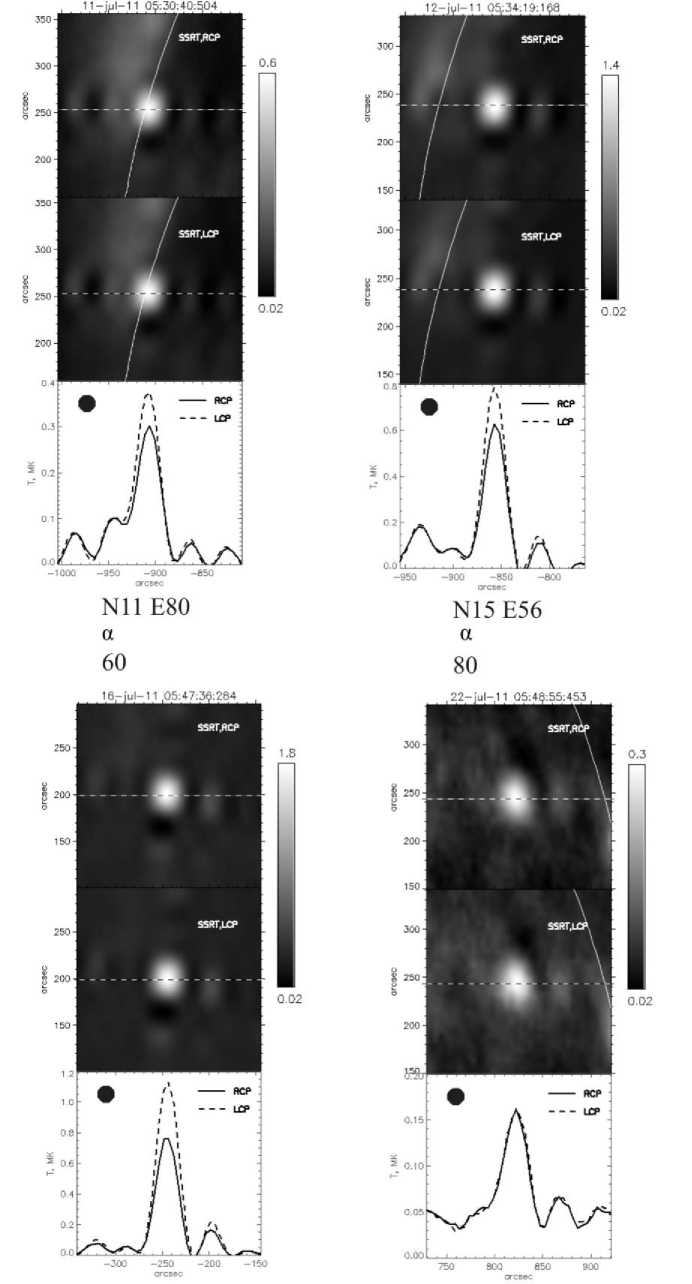

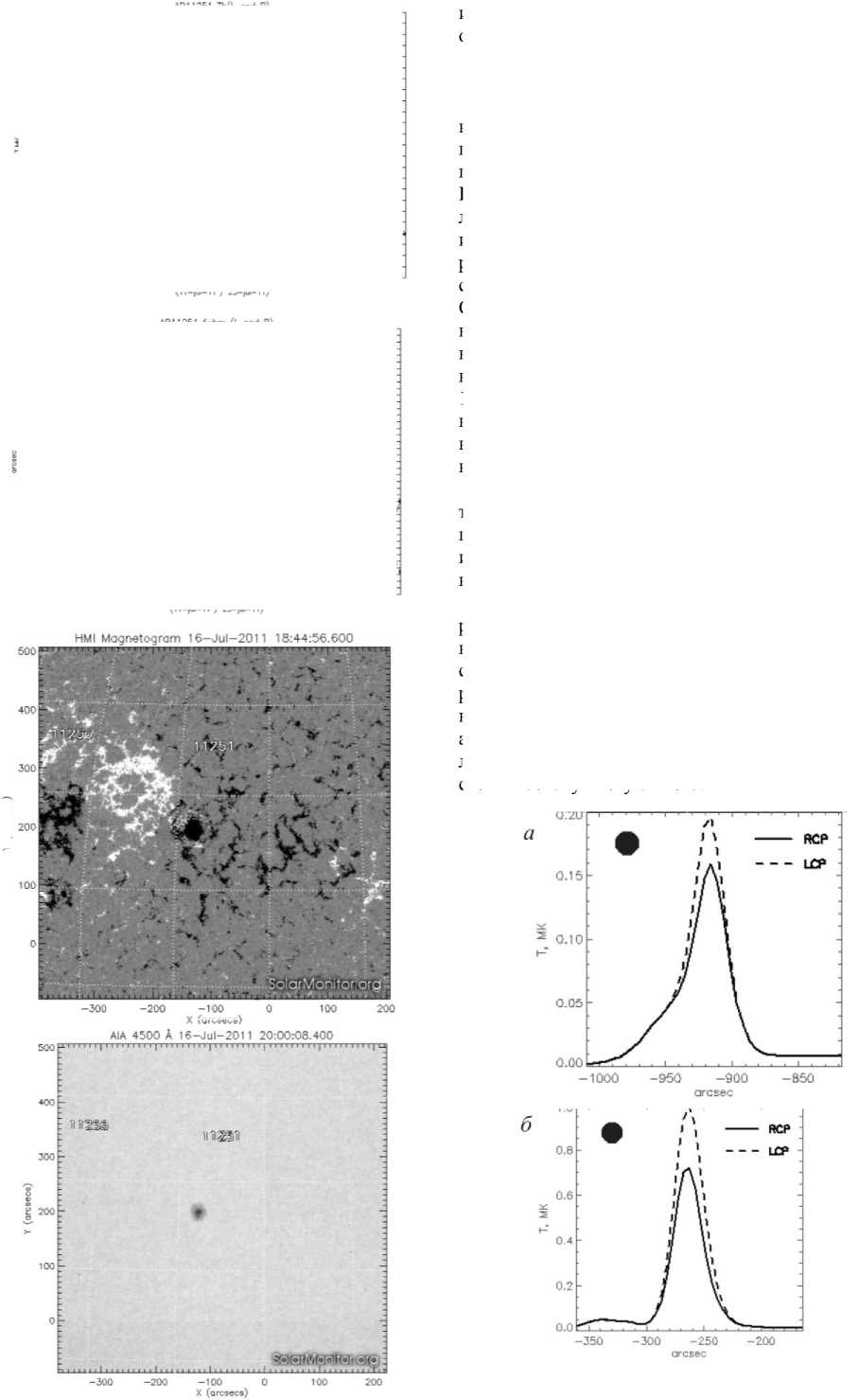

АО 11251 вышла из-за лимба 11 июля 2011 г. Она представляла собой одиночное пятно магнитного класса α. С 12 по 16 июля площадь пятна изменялась слабо, составляя в среднем 100 м.д.п. При выходе пятна на диск излучение на длине волны 5.2 см было сла-бополяризованным с преобладанием левой ( L ) круговой поляризации, что для магнитного поля пятна южной полярности соответствовало необыкновенной волне. Начиная с 17 июля площадь пятна стала медленно уменьшаться и составила 60 м.д.п. при заходе пятна за западный лимб. При прохождении пятна по диску смены знака круговой поляризации не наблюдалось, и излучение оставалось лево-поляризованным до 20 июля. За три дня до захода пятна за западный лимб, 21 июля, излучение стало неполяризованным. Тонкой структуры ни в необыкновенной, ни в обыкновенной волнах не наблюдалось (рис. 1). На изображениях NoRH источник в поляризованном излучении в течение всего прохождения по диску не выделялся.

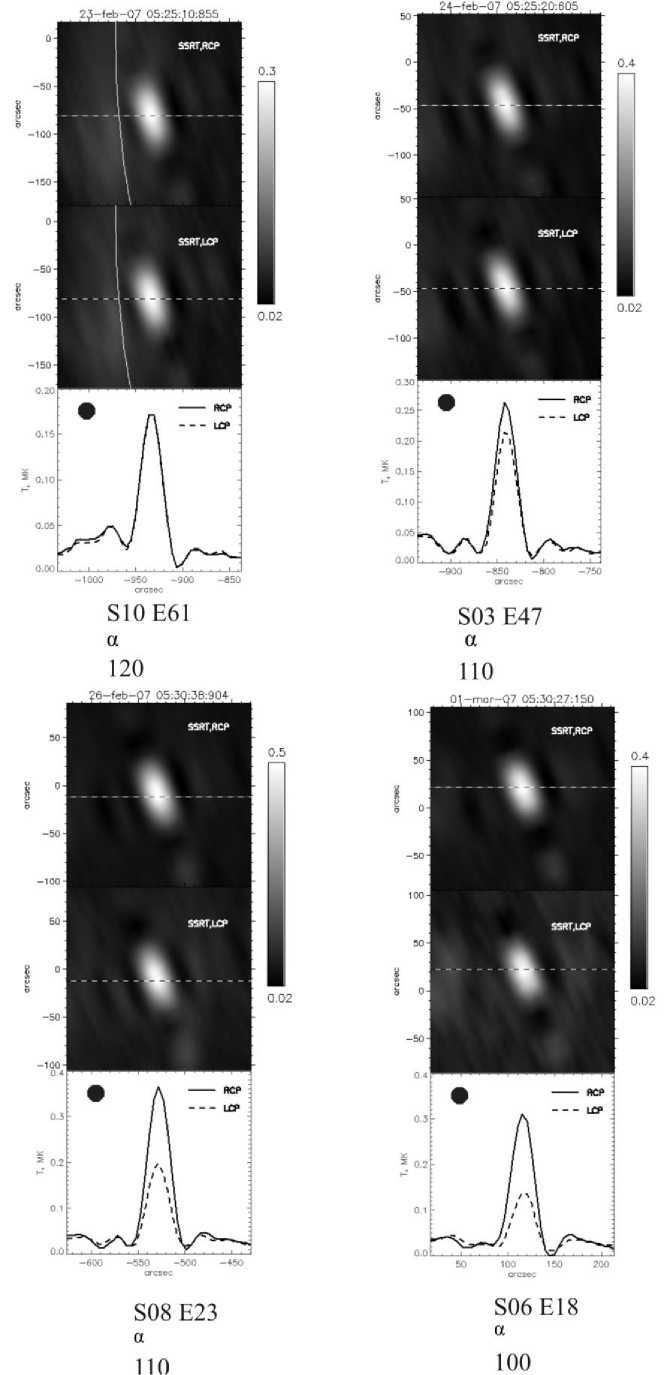

Более сложным было поведение микроволнового излучения АО 10944, которая вышла из-за лимба 22 февраля 2007 г. Область также состояла из одиночного пятна магнитного класса α. Площадь пятна за время его прохождения по диску изменялась слабо и в среднем составляла 110 м.д.п. В момент выхода АО из-за лимба излучение было неполяризованным. Излучение стало правополяризованным 24 февраля и оставалось таким до захода за западный лимб. Маг- нитное поле пятна имело северную полярность, поэтому правая (R) поляризация соответствовала необыкновенной моде (е-моде) излучения. Обращает на себя внимание тот факт, что размер источника обыкновенной волны начиная с 26 февраля был существенно меньше размера источника необыкновенной волны. С 1 марта становится заметным сдвиг источника обыкновенной волны относительно источника необыкновенной волны к западу (рис. 2). Как и в предыдущем случае, на изображениях NoRH источник в поляризованном излучении в течение всего прохождения АО по диску не выделялся.

АО 11582 вышла из-за лимба 26 сентября 2012 г. Она состояла из одиночного пятна магнитного класса α, 27 сентября площадь пятна составляла 200 м.д.п. Площадь пятна постепенно увеличивалась, достигнув максимума 360 м.д.п. в день прохождения центрального меридиана, а затем стала уменьшаться и вблизи западного лимба составила 230 м.д.п.

Излучение микроволнового источника над пятном в день выхода из-за лимба было неполяризо-ванным. На следующий день после выхода (27 сентября) излучение стало правополяризованным, что при северной полярности магнитного поля пятна соответствовало необыкновенной моде излучения. Знак круговой поляризации сохранялся в течение всего прохождения пятна по солнечному диску до 7 октября, когда излучение стало неполяризован-ным. Тонкая структура в R - и L -поляризациях не наблюдалась. Как и для АО 10944, размер источника обыкновенной волны (о-моды) был меньше размера источника необыкновенной волны. С переходом АО в западное полушарие источник обыкновенной волны сместился к западу относительно источника необыкновенной волны (рис. 3).

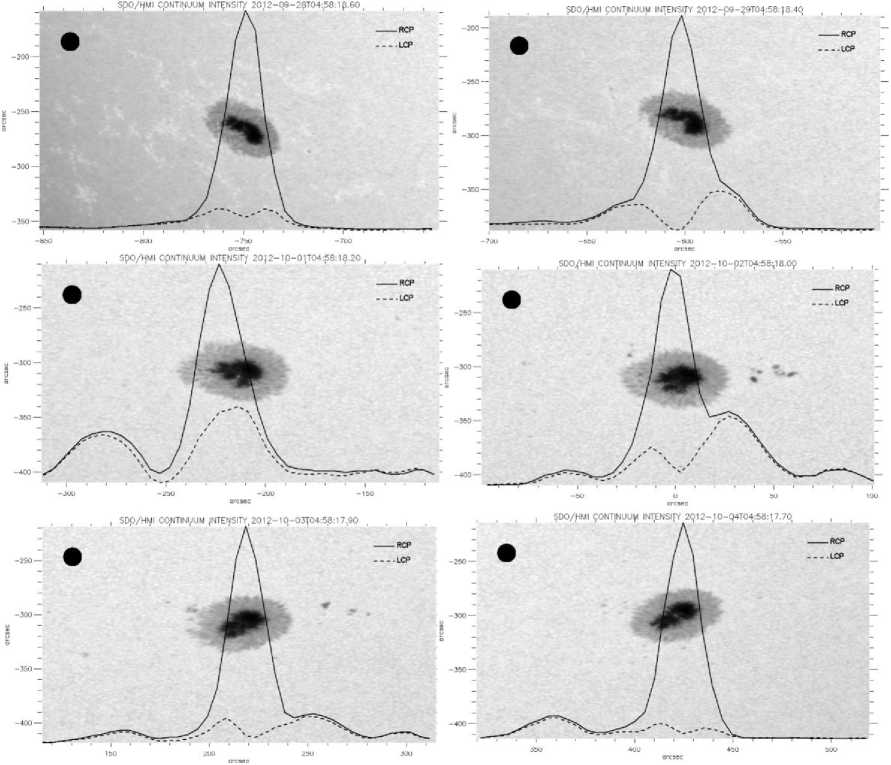

В то же время по данным NoRH тонкая структура в излучении обыкновенной моды наблюдалась в течение всего прохождения АО по солнечному диску, за исключением 1 октября (рис. 4). Однако следует отметить, что в момент кульминации слабая депрессия яркостной температуры в о-моде все-таки наблюдалась.

Отметим, что в конце 90-х гг. прошлого столетия чувствительность ССРТ была выше, чем в настоящее время. Поэтому мы исследовали прохождение одиночных пятен по диску Солнца по данным, полученным с более высокой чувствительностью.

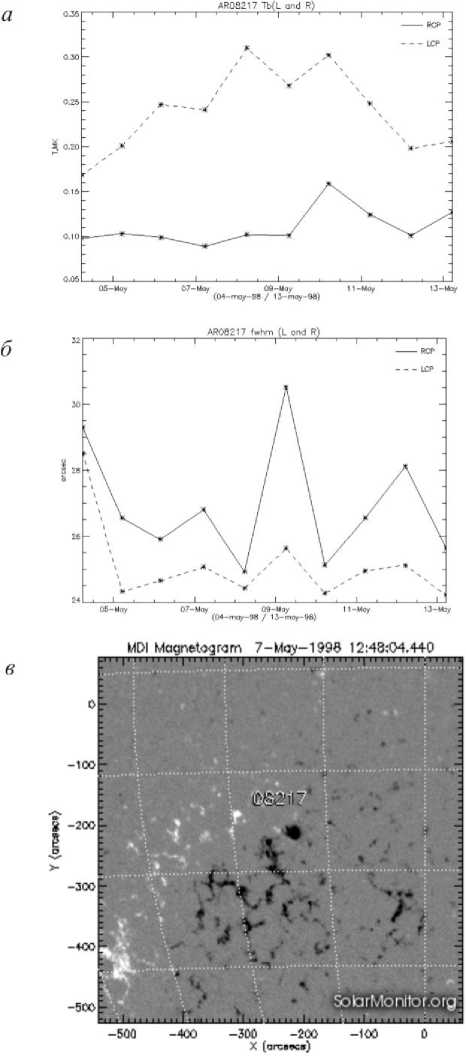

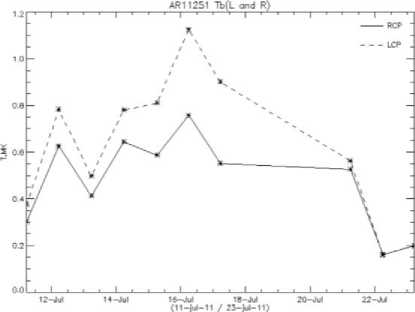

Из униполярных АО, проходивших по солнечному диску в 1998 г., были выбраны АО 08217, состоявшая из пятна малой площади (40–60 м.д.п.), и АО 08263, состоявшая из пятна средней площади (150–210 м.д.п.). В обеих АО тонкая структура в R -и L -поляризациях не проявилась. Пока АО 08263 находилась в восточном полушарии, источник в обыкновенной моде излучения был смещен к востоку относительно источника в необыкновенной моде. При нахождении источника вблизи центрального меридиана положения источников в обыкновенной и необыкновенной модах совпадали. С переходом АО в западное полушарие источник в обыкновенной моде излучения сместился к западу относительно источника в необыкновенной моде. Вблизи западного лимба излучение стало неполя-ризованным.

N17 Е05

a

N17 E74

a

Рис. 1 . Радиоизображения АО 11251 на длине волны 5.2 см в правой и левой круговой поляризации и распределения яркости (сканы) вдоль штриховой линии. В строках приведены гелиографические координаты, магнитный класс и площадь пятна в м.д.п. Кружком показан размер диаграммы ССРТ.

Рис. 2. То же, что и на рис. 1, для АО 10944.

Рис. 3. То же, что и на рис. 1, для АО 11582.

Рис. 4. Распределения яркости в R - и L -поляризации на длине волны 1.76 см по наблюдениям на NoRH для АО 11582, наложенные на фотогелиограммы, полученные на SDO.

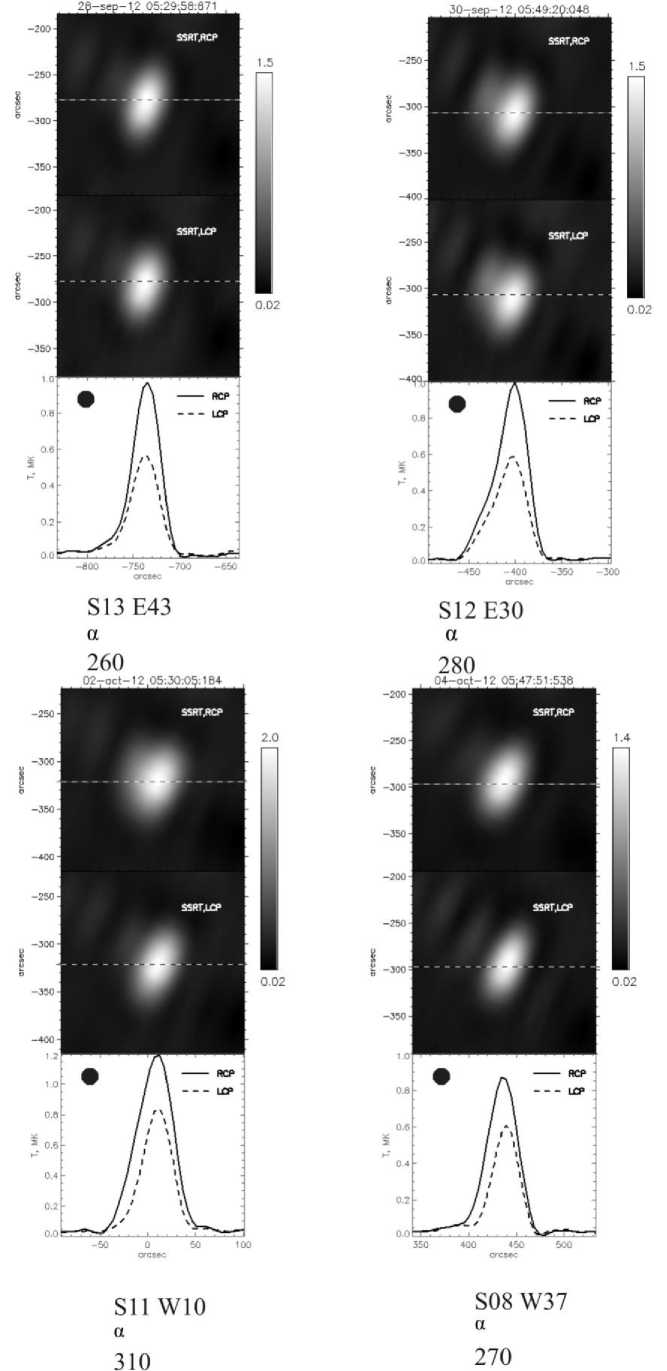

Исследованные в работах [Злотник и др., 1996; Топчило и др., 2010] АО не были униполярными, а состояли из большого ведущего пятна и мелких пятен в хвостовой части АО. Возникает вопрос, не проявляется ли тонкая структура только в таких группах, а не в одиночных пятнах. Для проверки была исследована АО 10810. Эта область вышла на видимый диск 18 сентября 2005 г. Она состояла из крупного головного пятна с магнитным полем северной полярности и хвостовой части из мелких пятен обеих полярностей. Магнитный класс АО 10810 был β. Ось группы пятен была ориентирована вдоль экватора. Площадь группы составляла 230 м.д.п. 23 сентября, в день пересечения центрального меридиана, и уменьшилась до 150 м.д.п. при заходе области за западный лимб. Тонкой структуры в излучении обыкновенной и необыкновенной мод не наблюдалось. При заходе источник наблюдался над лимбом, причем произошла смена знака круговой поляризации: источник из правополяризованного стал левополяризованным. Это говорит о том, что на пути распространения излучения к наблюдателю существовало квазипоперечное магнитное поле, которое отсутствует для источников над одиночными пятнами. Это еще раз свидетельствует о некорректности использования для таких АО моделей одиночных пятен.

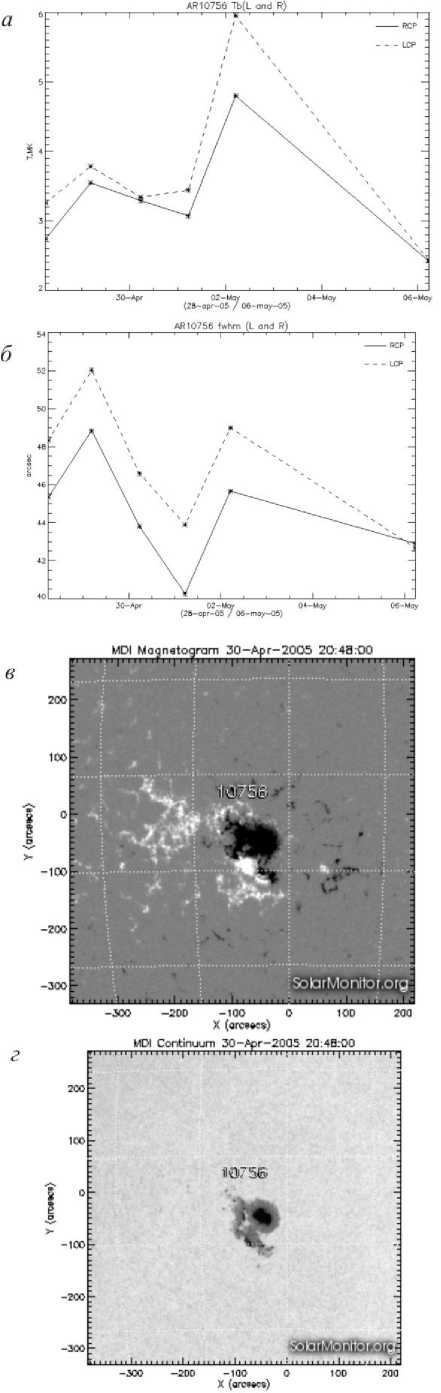

АО 10756 также состояла из большого головного пятна южной полярности и множества мелких пятен к востоку и югу от него. В отличие от оси АО 10810, ось этой группы пятен была ориентирована вдоль меридиана. Магнитный класс АО был βδ. Площадь АО возрастала от 330 до 1000 м.д.п., а затем уменьшалась до 590 м.д.п. В АО 10156 в периоды 28–30 апреля и 5–7 мая произошли вспышки балла С, а 6 и 7 мая вспышки баллов М1.3 и М1.4 соответственно. Тонкой структуры в излучении обыкновенной и необыкновенной мод на длине волны 5.2 см не наблюдалось. В излучении на длине волны 1.76 см тонкая структура наблюдалась только в о-моде, причем профиль излучения в этой моде существенно изменялся ото дня ко дню.

Методика раздельного анализа излучения в R - и L -поляризациях дает возможность оценки яркостных температур и размеров источников, излучающих в e- и o-модах. Во всех наблюдавшихся случаях яркостная температура в е-моде излучения превышала яркостную температуру в о-моде в течение всего времени прохождения АО по солнечному диску. Кроме того, в АО 10756 размер источника в е-моде излучения превышал размер источника в о-моде в течение всего времени прохождения этой АО по солнечному диску (рис. 5).

В АО 08217 наблюдалась обратная картина: размер источника в о-моде превышал размер источника в е-моде в течение всего времени прохождения АО по солнечному диску (рис. 6). В АО 10810 размер

Рис. 5. Верхний ряд – поведение яркостной температуры ( а ) и размеров источника ( б ) в R - и L -поляризации за время прохождения АО 10756 по солнечному диску. Нижний ряд – магнитограмма ( в ) и фотогелиограмма ( г ) АО 10756 в день прохождения центрального меридиана.

источника в обеих модах излучения был примерно одинаковым. В АО 10944 и 11251 соотношение между размерами источников в е- и о-моде менялось в течение времени прохождения АО по солнечному диску (рис. 7).

Для оценки относительного положения источников по высоте в R - и L -поляризации можно использовать проекции центров источников на солнечную поверхность вблизи лимбов. Центр более высокого источника будет смещен к лимбу относительно более низкого источника.

Для АО 10810 и 11251 центры источников в е-моде сдвинуты к лимбу относительно центров источников в о-моде, т. е. источник излучения в е-моде расположен выше источника излучения в о-моде (рис. 8).

Однако для АО 08217, 08263 и 10944 наблюдался сдвиг источника в е-моде к центру диска относительно

Рис. 6. То же, что на рис. 5, для АО 08217.

источника в о-моде. Это означает, что источник в о-моде расположен выше источника в е-моде (рис. 9).

Y (oncsecs)

X (arcsecs)

Рис. 8. Распределения яркости в R - и L -поляризации для АО 11251 на длине волны 5.2 см вблизи восточного ( а ) и западного ( б ) лимба.

Обсуждение и заключение

Тонкая структура излучения на длине волны 5.2 см в исследованных нами случаях не обнаружена при прохождении по солнечному диску как одиночных пятен, так и крупных пятен в составе группы пятен. На длине волны 1.76 см тонкая структура наблюдалась только для крупных пятен и только в о-моде излучения. При этом профиль яркостной температуры в о-моде излучения при прохождении АО по солнечному диску может меняться ото дня ко дню. С учетом того, что тонкая структура ранее уверенно наблюдалась в излучении на длинах волн до 7.5 см на радиотелескопах с пространственным разрешением 2–4″ [Chiuderi-Drago et al., 1982; Lang, Willson, 1982; Lee et al., 1993; Vourlidas, Bastian, 1996], можно предположить, что отсутствие тонкой структуры в наблюдениях на ССРТ обусловлено недостаточным пространственным разрешением.

Для всех исследованных АО яркостная температура источника в е-моде превышала яркостную температуру в о-моде. Что касается размеров и высот источников в разных модах излучения, то здесь наблюдались различные ситуации.

В АО 10756 размер источника в е-моде больше размера источника в о-моде в течение всего времени прохождения АО по солнечному диску. Такая ситуация описывается классической моделью микроволнового источника над солнечным пятном. Однако отметим, что эта АО не являлась униполярной, а состояла из большого головного пятна южной полярности и множества мелких пятен обеих полярностей к востоку и югу от него.

Рис. 7. То же, что на рис. 5, самое для АО 11251.

В то же время в АО 10810 размеры источников в обеих модах различаются слабо и вблизи лимбов высоты источников в обеих модах совпадают. Такой случай описан в работе [Vourlidas et al., 1997] для АО 7123, наблюдавшейся на VLA на частоте 8.4 ГГц. Авторы сделали вывод, что излучение может генерироваться на одном и том же гироуровне. Хотя такая ситуация может возникнуть при близком расположении гироуровней, т. е. при тонкой переходной области между хромосферой и короной.

В АО 08217 размер источника в о-моде больше размера источника в е-моде и вблизи западного лимба высота источника в е-моде меньше, чем в о-моде, т. е. источник в о-моде располагается выше источника в е-моде. Такое противоречие отмечалось ранее в работах [Топчило и др., 2010; Коржавин и др., 2010]. Так, в работе [Топчило и др., 2010] также указывается на превышение размера источника в о-моде над размером источника в е-моде. В работе [Коржавин и др., 2010] обнаружено небольшое уменьшение размера источника с ростом длины волны и, соответственно, с ростом высоты.

Однако в АО 08263, 10944, 11251 и 11582 соотношения размеров источников в е- и о-моде менялись при прохождении этих областей по солнечному диску.

Таким образом, поведение микроволнового излучения одиночных солнечных пятен является более сложным, чем это описывается классической моделью, и требует дальнейшего изучения по данным наблюдений с высоким пространственным разрешением.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение № 8407 и ГК 14.518.11.7047.

Авторы благодарны рецензенту за критические замечания и полезные советы, которые значительно улучшили статью.