Микроволновый звуковой эффект преобразования модулированного радиосигнала

Автор: Тамбовцев В.И., Железняк И.Л., Копыркин А.А.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам электромагнитной совместимости и радиоэкологии. Проведен анализ микроволнового слухового эффекта как наблюдаемого явления трансформации высокочастотных радиосигналов в акустические колебания. Это явление получило название звукового эффекта радио. Рассмотрены механизмы физического взаимодействия амплитудно-модулированного высокочастотного электрического сигнала с несовершенным диэлектриком, приводящие к спектральному превращению в низкочастотные механические колебания или акустические гармоники модулированного сигнала. В статье представлены исследования возможных эффектов прямого воздействия высокочастотного поля, например, в физиотерапии или медицинской практике.

Микроволны, электромагнитная совместимость, радиоимпульс, радиоэкология, физиологический эффект, амплитудный спектр, радио звуковой эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/140256047

IDR: 140256047

Текст научной статьи Микроволновый звуковой эффект преобразования модулированного радиосигнала

Работа относится к электромагнитной совместимости в области радиоэкологии. человек, создав источники электромагнитного излучения, не в состоянии обойтись без них. В 1956 г. было замечено, что «электромагнитный смог» в радиолокационном диапазоне значительно превышающий естественный фон, провоцирует появление слуховых галлюцинаций. На сегодняшний день все еще нет однозначного физического обоснования этому микроволновому слуховому феномену, названному в первых научных публикациях «радиозвуком». В работе анализируется наблюдаемое явление как спектральное преобразование микроволнового модулированного радиосигнала в низкочастотные акустические колебания.

1. Феномен радиозвука

Микроволновый звуковой эффект в виде слуховой реакции человека на воздействия СВч импульсов радиолокатора известен больше шестидесяти лет [1]. Впервые о нем, как о радио-звуковом эффекте, заявил американский нейрофизиолог Алан Фрей в 1961 г. [2]. Возникали слуховые галлюцинации в виде гудящих звуков, как бы слышимые людьми, которые находились под воздействием микроволнового излучения радара. Слуховые явления были описаны как «гудение или шипение с последовательностью щелчков», которые были однозначно связанны с периодичностью радиоимпульсов радара.

Многократные испытания показали, что при воздействии на человека сверхвысокочастотным радиоизлучением с амплитудно-импульсной манипуляцией внутри головы возникали звуки, которые как бы исходили от источника, расположенного за тыльной частью. Громкость воспринимаемого звука можно было увеличить, но акустическую травму нанести было невозможно, поскольку барабанная перепонка в процессе не участвовала. Был определен порог чувствительности: 80 мВт / см2, что соответствует (при геометрическом сечении головы около 250 см2) поглощаемой мощности до 20 Вт – это большая мощность поглощаемого излучения для головы даже за короткое время действия радиоимпульса. Фрей с сотрудниками пришли к выводу, что эффективные частоты несущей не влияют на характер звучания, но способность человека это слышать, зависит от его возможностей распознавать звуки, в диапазоне от 1 кГц до 5 кГц [3].

Дж. Лин [4] развил термоэластическую концепцию радиозвука, основанную на предпо-

ложении, что при облучении головы человека в результате поглощения электромагнитной энергии термопластичными тканями среднего уха, происходит быстрое расширение этих тканей – явление термоупругого удара, который и возбуждает механические колебания. Эти колебания за счет акустической или же костной проводимости приводят, как бы к возникновению у человека звуковых ощущений на моделирующих частотах. Работа Дж. Лина носит теоретический характер и в основном посвящена выполненному с помощью ЭВМ расчету распределения амплитуды звукового давления внутри сферической модели с высокой добротностью и акустическими и электрическими параметрами по величинам, приближающимся к таковым для тканей среднего уха. Однако экспериментальных данных в работе Дж. Лина, подтверждающих теоретическое рассмотрение вопросов, в работе не представлено.

Несмотря на длительную историю исследований и большое количество накопленных феноменологических данных, до сих пор еще нет целостной концепции относительно возникновения эффекта радиозвука [5]. Следует отметить, что СВч термопластический эффект однозначно реализуется в физиотерапии [6]. Явление термоупругого удара представлено в виде радио-вибрационного механизма взаимодействия биологической ткани организмов с электромагнитным излучением.

В ранних работах (см., например, [7]) и в более поздних публикациях [3], посвященных исследованию эффекта радиозвука, присутствует, как правило, направленность на физиологическую трактовку этого явления, связанного с особенностями либо слуховой системы, либо с непосредственным воздействием модулированного СВч электромагнитного поля на ткани головы. Прямые физические измерений с размещением сенсорных элементов радиоэлектроники провести было невозможно. Опыты на животных с вживлением электродов не дали сопоставимых результатов ввиду отсутствия адекватной реак-

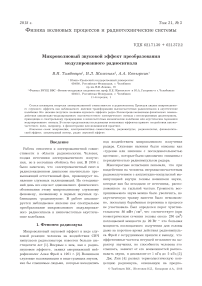

Рис. 1. Голова с геометрическим сечением 250 см2. Здесь МТ – мобильный телефон ции испытуемых животных на радиозвук. Кроме того, зондирующие электроды сами находились под воздействием электромагнитного излучения, что сопровождается, скорей всего, детектированием или возникновением гальванического эффекта.

Можно оценить воздействие электромагнитного излучения на голову прижатого к уху мобильного телефона МТ со сферической диаграммой направленности и с мощностью излучения 0,5 Вт (рис. 1). Итак, полусфера поглощает до 50 % от мощности излучения мобильника. Получаем оценочное значение плотности мощности: 0,5 (0,5 Вт /250 см2) = 1 мВт / см2 [8]. Эффект радиозвука естественно здесь отсутствует, т. к. порог чувствительности (см. выше) – 80 мВт / см2, что на порядки превышает санитарно-гигиенические нормы для гигогерцового диапазона, представленные в табл. 1 [9].

2. Исследование механизма радиозвука

Авторов настоящей работы интересует непосредственный механизм преобразования модулированного высокочастотного сигнала в низкочастотный звук без привязки к физиологическим особенностям человека [10]. В аналоговом физическом эксперименте преобразование спектра рассматривается в электроакустическом эффекте в диэлектрике при протекании тока

Таблица 1

Предельно-допустимые значения энергетической экспозиции за рабочий день (8-ми часовая смена)

|

Диапазон частот, ГГц |

Уровень интенсивности и экспозиция ППЭ, мВт/см2 |

Примечание |

|

0,3–300 ГГц |

2 25 мкВт / см х 8 час |

Интенсивность ЭМИ Рч оценивается значениями плотности потока энергии – ППЭ: Вт/м2, мкВт / см2 |

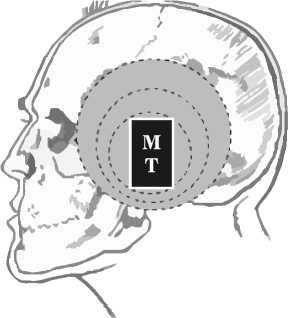

t (0,1 мс)

Рис. 2. Развертка сигнала v ( t ) представлена в виде последовательности радиоимпульсов. Термоупругая деформация А х ( t ) происходит по экспоненциальному закону

смещения. Эффект может быть усилен за счет применения сегнетоэлектриков и пьеза преобразователей [11]. Многое может быть решено в рамках спектрального анализа для преобразования сигнала в нелинейных средах. Заметим, что физически возможны преобразование на глубине скин-слоя. Подобное преобразование наблюдается в электроакустическом эффекте. В радиозвуке, скорей всего, возбуждение акустических колебаний происходит в направлении, перпендикулярном распространению электромагнитной волны, а в электроакустическом – звук должен распространяться по направлению действия электрического поля [11; 12]. Поэтому можно считать, что предлагаемые авторами исследования оригинальны в постановочной части.

Рассматриваются и анализируются механизмы взаимодействия модулированного высокочастотного сигнала со слабо поглощающим веществом с целью обнаружения электроакустического эффекта. Слабая проводимость необходима, чтобы электродинамическое взаимодействие происходило не на границе раздела, а в значительном объеме, что определяется величиной скин-слоя. Возможно, что периодическая деформация сопровождающееся либо расширением, если происходит в амплитудном максимуме СВч-сигнала расширение за счет разогрева термоупругого вещества, как показано на рис. 2. Если происходит диэлектрическая поляризация, то в амплитудном максимуме скорей всего должно происходить сжатие вещества.

Рассмотрение в работе в основном амплитуд-но-модулированного сигнала – АМ объясняется тем, что обнаружение звука возможно провести достаточно простыми средствами, например, с помощью пьеза датчика или же сегнетоэлектрического сигнализатора. С другой стороны, при амплитудной модуляции получается простой сигнал, удобный для частотного анализа и дальнейшего полномасштабного спектрального исследования. Также не исключается сравнительный анализ при амплитудно-импульсной модуляции – АИМ или, в частности, при амплитудно-импульсной манипуляции.

Для понимания механизма трансформации модулированного высокочастотного сигнала в звук необходимо представить его спектральные изменения, сопровождающиеся акустическими эффектами [11; 12].

В радиозвуке сенсорно-акустический эффект представляет собой физическое явление, связанное с преобразованием электромагнитной энергии в низкочастотные механические колебания на пути к рецепторному аппарату путем костной звукопроводимости. В спектральном преобразовании сигнал уже низкой частоты воздействует через нервные окончания слуховой улитки.

В работе рассматриваются физические механизмы взаимодействий амплитудно-модули- рованного высокочастотного электрического сигнала с неидеальным диэлектриком, приводящие к преобразованием модулированного Вч-сигнала в низкочастотные механические или акустические колебания с гармониками модули- рующего сигнала.

АМ-сигнал может быть представлен в виде:

E c ( t ) = A cos( to c t ) + ^ Am cos( to c -to s ) t +

+ ^ Am cos( to c + to s ) t ,

где m — глубина амплитудной модуляции; to с — круговая частота несущего ВЧ-сигнала; to s — круговая частота модулирующего Нч-сигнала. Здесь круговая частота to [рад / с ]: to = 2 п F , где F [1/с] – частота.

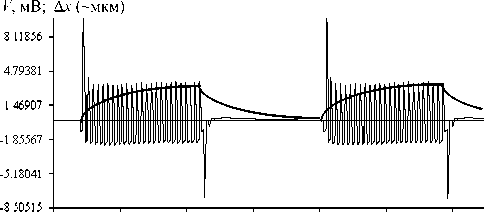

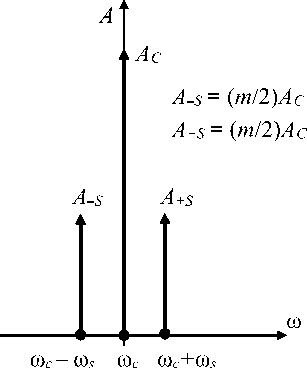

Спектры модулированных сигналов при амплитудных модуляциях представлены на рис. 3. Из выражения (1) очевидно наличие в АМ сиг- нале трех частотных составляющих с амплитудами: Ас , А - ^ и А+^.

В общем случае вольтамперная характеристика среды (ВАХ) может быть представлена нелинейной функцией I = f ( U ), которая аппроксимируется в некоторой окрестности точки U 0 полиномом Тейлора:

I = f ( U 0 ) + a i ( U - U 0 ) +

+ a 2( U - U о) 2 + ... + a n ( U - U о ) n .

Можно говорить о наличии в спектре сигнала набора гармоник, определяемых соотношением комбинаторики:

а) ' ' б)

Рис. 3. Амплитудные спектры модулированных сигналов: а ) АМ, m < 1; б ) АИМ, m = 1 (манипуляция)

П ®1 + к №2, I к ®2 - П to1| где (к, n) е Z.

Следует отметить, что в комбинационном спектре (3) присутствуют именно низкочастотные сигналы, связанные с частотой модулирующего сигнала to s . В среде могут возникают токи проводимости или токи смещения на этой частоте и ее первых гармониках. Из спектра АМ-сигнала (1) получаем, что самая низкочастотная составляющая сигнала определяется, как | k ( to с -to s ) - n to с при к = n = 1 — это одна из боковых полос, непосредственно связанная с модулирующим сигналом. При детектировании выходной сигнал имеет постоянную составляющую. Если ВАХ вещества представлена симметричной зависимостью, то постоянная составляющая должна отсутствовать, на что необходимо обратить внимание при анализе результатов эксперимента.

3. Исследование спектрального преобразования

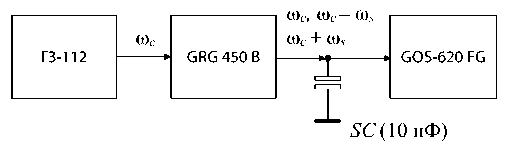

На рис. 4 представлена блок-схема стенда для исследования электроакустического эффекта преобразования сигнала на пьеза сигнализаторе SC типа ТГМ—25Е (габариты: d = 17 мм, h = 2 мм, электрическая емкость С = 10 нФ) [12]. Модулирующий сигнал to s с низкочастотного генератора типа ГЗ –112 поступает на генератор радиочастот GRG450B на вход для внешней модуляции. С выхода амплитудно-модулированный сигнал с несущей частотой to с поступает на сигнализатор SC и вход электронного осциллографа GOS-620FG.

Рис. 4. Блок-схема стенда для исследования электроакустического эффекта

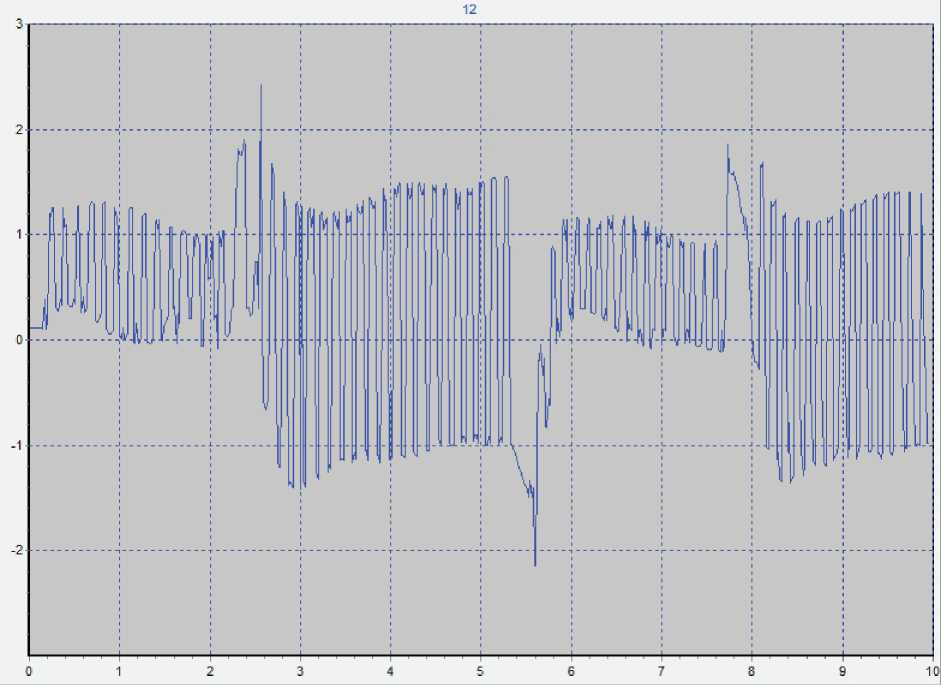

Как показывает эксперимент, СВч электроакустический эффект лучше наблюдать на резонансной частоте FC сигнализатора – это и частота модулирующего сигнала: Fc = Fr = 2,5 кГц. В первом эксперименте несущая частота Fs = 100 кГц. Результат представлен на фото (рис. 5). Вч компонента визуализируется ввиду того, что для осциллографа граничная частота: F rp = 6 МГц, что значительно выше в данном эксперименте частоты несущего сигнала: F C = 100 кГц.

На экране осциллографа полученный при преобразовании сигнал содержит Вч и Нч компоненты спектра сигнала. Нч компонента связана с эффектом преобразования сигнала. Звук воспроизводится на резонансной частоте сигнализатора, но Нч-сигнал в виде огибающей имеет в составе нечетные гармоники [11; 12]. Спектр обсуждается ниже.

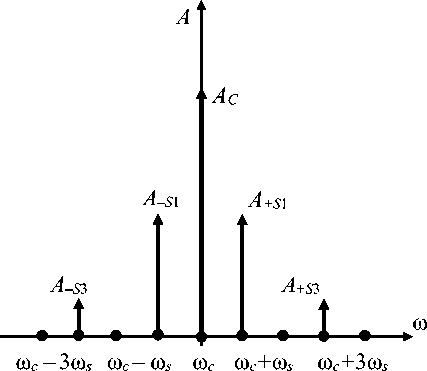

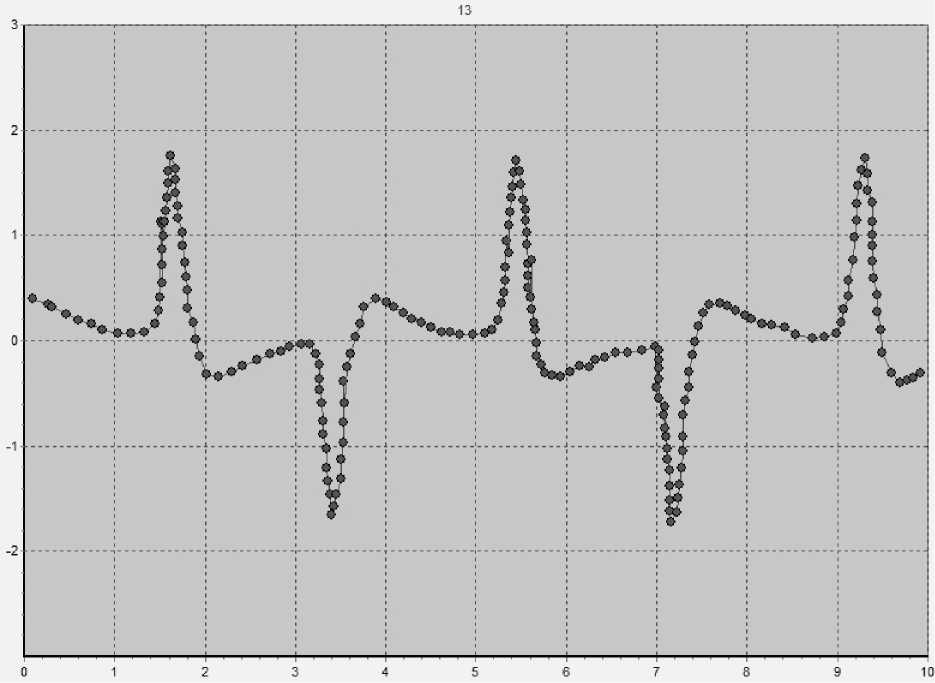

В следующем эксперименте на сигнализатор подается симметричный АИМ сигнал. Несущая частота Fc = 450 МГц. Результат представлен на фото (рис. 6). Вч компоненту осциллограф не воспроизводит ввиду аппаратурных частотных ограничений и, естественно, происходит шунтирование емкостью конденсатора сигнализатора. Нч сигнал имеет частоту следования 2,5 кГц, но также выражена и третья гармоника – это связано с нелинейных искажениями. Постоян-

Рис. 5. Осциллограмма сигнала при гс = 100 кГц. Чувствительность: 0,5 В на деление шкалы

Рис. 6. АИМ. Осциллограмма сигнала ( Fc = 450 МГц). Проводится оцифровка сигнала

Таблица 2

Спектры преобразованного АМ сигнала

|

Амплит. |

60 |

40 |

160 |

60 |

90 |

60 |

25 |

45 |

10 |

30 |

30 |

0 |

15 |

5 |

|

Косинус |

40 |

15 |

135 |

50 |

35 |

60 |

–10 |

40 |

0 |

20 |

15 |

0 |

15 |

0 |

|

Синус |

–40 |

–35 |

85 |

–40 |

80 |

–20 |

25 |

10 |

–15 |

20 |

–15 |

0 |

–5 |

–5 |

|

F 1* № |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

Таблица 3

Спектры преобразованного АИМ сигнала

|

Амплит. |

35 |

30 |

125 |

35 |

85 |

45 |

55 |

35 |

30 |

20 |

15 |

5 |

5 |

0 |

|

Косинус |

25 |

15 |

115 |

15 |

80 |

20 |

45 |

15 |

20 |

15 |

5 |

10 |

0 |

0 |

|

Синус |

25 |

30 |

–35 |

35 |

–35 |

40 |

–30 |

25 |

–25 |

15 |

–15 |

5 |

–10 |

–5 |

|

F 1* № |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

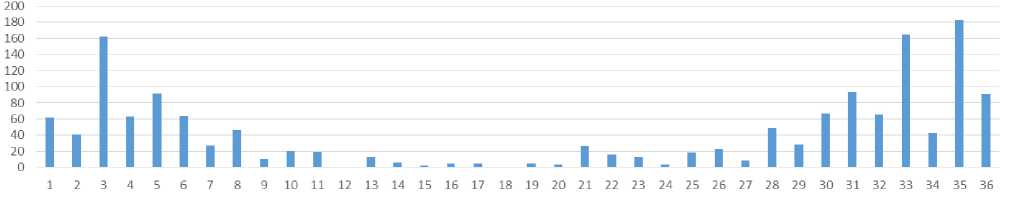

Рис. 7. Амплитудный спектр преобразованного АМ сигнала: F c = 450 МГц, Fs = 2,5 кГц

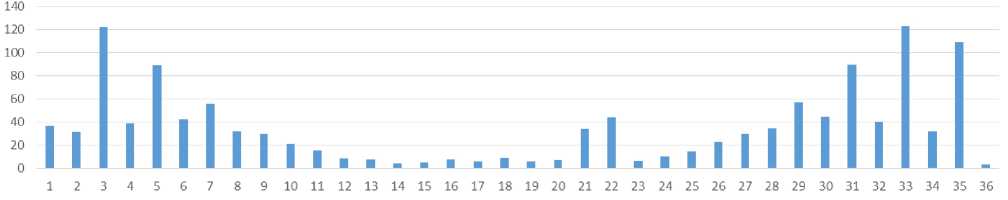

Рис. 8. Амплитудный спектр преобразованного АИМ сигнала: F c = 450 МГц, F s = 2,5 кГц

ная составляющая отсутствует ввиду того, что отсутствует эффект детектирования. Воспроизводимый звук, по сравнению с первым экспериментом, не изменяется, т. к. звучание воспроизводится на резонансной частоте сигнализатора.

Методом дискретного преобразования Фурье рассчитаны спектры преобразованных сигналов. Для сравнения рассчитаны: амплитудные спектры, косинус- и синус- компоненты спектров. В табл. 2 и 3 представлены спектры для преобразованных АМ и АИМ сигналов, где F 1 – основная частота или здесь Fs – и частота модулятора. Дискретизация проводилась с частотой 50 кГц, что соответствует 20 отчетам за период сигнала. Согласно теоремы Котельникова об отчетах, в представленных спектрах следует ограничится девятью гармониками.

Итак, можно с уверенностью сказать, что экспериментально подтверждается реальное существование электроакустического эффекта спектрального преобразования модулированного сигнала со звучанием на частоте модулирующего сигнала или частоте следования радиоимпульсов несущего сигнала. Амплитудные спектры (рис. 7 и 8) показывают, что нечетные гармоники (№ 3 и № 5) по величине превышают амплитуду на основной частоте – эффект действия нелинейных искажений. Для АИМ сигнала появляется еще и 7-я, и 9-я гармоники, что связано с характером спектра Вч-сигнала (рис. 2, б). Возникновение четных гармоник связано с качеством оцифровки осциллограмм относительно координаты времени.

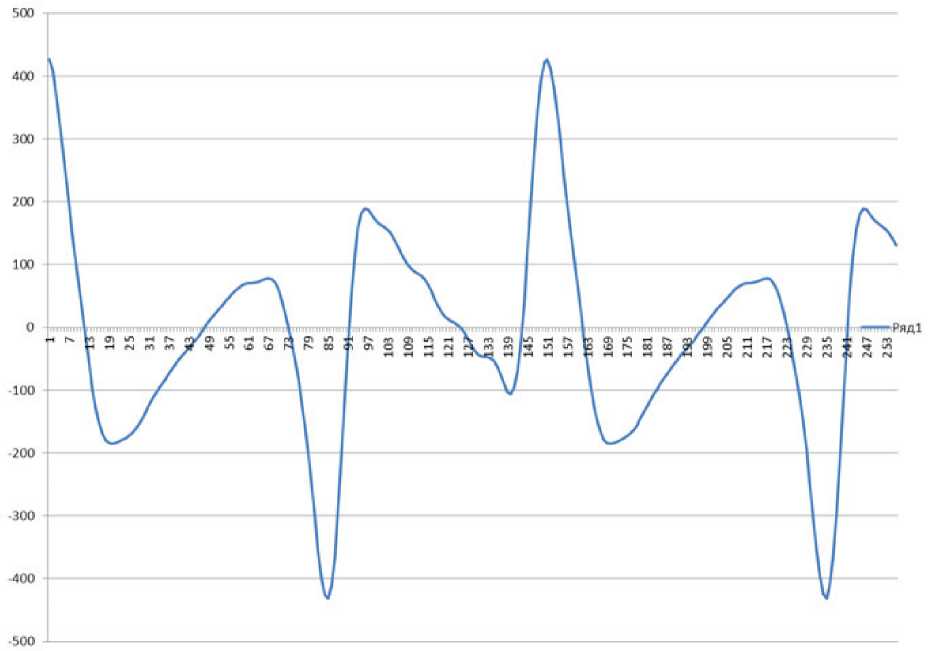

Проводилось также обработка результатов с использованием обратного преобразования Фурье (рис. 9). В результате получено качественное восстановление первоначальной формы развертки звукового сигнала (рис. 6).

Рис. 9. Восстановленная форма сигнала по алгоритму обратного преобразования Фурье

4. Применении микроволнового эффекта преобразованияспектра сигнала

Среди возможных областей применений микроволнового эффекта спектрального преобразования радио сигнала в акустический, например, может быть разработка новых методов СВч терапии, сочетающих нагрев тканей с объемным массажем за счет возбуждения в тканях человеческого тела волновых процессов. Интерес представляет создание средств воздействия на неорганизованную толпу. В проекте MEDUSA – 2008 (аббревиатура от англ. Mob Excess Deterrent Using Silent Audio) рассматривается применение радиозвука для возбуждения в сознании громких «криков», дестабилизирующий психологическое состояние людей. Микроволновый слуховой эффект найдет применение и в слуховых аппаратах нового типа, и в задачах беспроводной передачи информации. Совершенно очевидно, что можно создать устройства для отпугивания птиц и грызунов.

Перечень прикладных задач этим не ограничиваются, что диктует необходимость дальнейших широкомасштабных исследований эффекта радиозвука и не только на моделях.

Список литературы Микроволновый звуковой эффект преобразования модулированного радиосигнала

- Airborne Instruments Laboratory. An observation on the detection by the ear of microwave signals // Pros. IRE. 1956. Vol. 44. № 10. P. 2A.

- Frey A. Auditory system response to radio frequency energy // Aerospace Med. 1961. № 32. P. 1140-1142.

- Elder J.A., Chou C.K. Auditory response to pulsed radiofrequency energy // Bioelectromagnetics. 2003. № 24. P. 162-173.

- Lin J.С. Theoretical analysis of microwave-generated auditory effects in animals and man // Biological Effects of Electromagnetic Waves. Selected Papers of the USNC/URSI Annual Meeting. Boulder, 1975. Vol. 1. P. 36-47.

- Тигранян Р.Э., Шорохов В.В. Физические основы слухового эффекта СВЧ. Пущино: ОНТИ Пущинского научного центра АН СССР, 1990. 131 с.

- Вдовина Н.В. Радио-вибрационный механизм взаимодействия биологической ткани организмов с электромагнитным излучением // 18-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». Харьков, 2014. Т. 1. С. 134-135.

- Foster K.R., Finch E.D. Microwave hearing: evidence for thermoacoustic auditory stimulation by pulsed microwaves // Science. 1974. Vol. 185. P. 256-258.

- Тамбовцев Д., Тамбовцев В., Клецко Д. Низкочастотный эффект радиозвука. Слуховая реакция на спектральное преобразования сигнала. Саарбрюккен: LAMBERT Academic Publishing, 2016. 45 с.

- Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. Санитарные правила и нормы. СанПин 2.2.4/2.1.8.055-96 (утв. постановлением ГоКомСанЭпидНадзора РФ 08.05.96 № 9).

- Тигранян Р.Е., Шорохов В.В. К вопросу о физическом моделировании акустических эффектов при действии СВЧ полей на биологические системы // Биофизика. 1985. T. 30. № 5. С. 391-399.

- Кыдырбаева Д.А., Тамбовцев В.И., Железняк И.Л. Радиозвук. Механизм воздействия модулированного сигнала на вещество // Материалы 22-й международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». Воронеж, 2016.

- Клецко Д.А., Прокопов И.И., Железняк И.Л. Радиозвуковой эффект для амплитудно-модулированного сигнала // Материалы XIV Международной конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» Самара, 2016. С. 195-196.