Минерализация озер восточного склона Южного Урала

Автор: Гаврилкина Светлана Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изменению химического состава небольших озер восточного склона Южного Урала, относящихся к ультрапресным и пресным типам минерализации вод, имеющих преимущественно атмосферное питание. В водах этих озер, за последнее столетие, происходит повышение минерализации. Мы выявили основную роль воздействия климатического фактора на увеличение минерализации озер.

Минерализация, климат, гидрохимический состав, горная порода, температура, водный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/148202929

IDR: 148202929 | УДК: 550.46+556.314

Текст научной статьи Минерализация озер восточного склона Южного Урала

Первые упоминания об исследованиях вод озер восточного склона Южного Урала относятся к началу XIX века [8]. Наиболее глубокие гидрохимические исследования начали проводиться Ильменским заповедником с 1937 по 1972 гг. [2, 4, 10] и продолжаются по настоящее время. Из многих источников информации в научной литературе прослеживаются упоминания о росте минерализации в пресных и ультрапре-сных озерах. Например, Ладожское озеро, характеризующееся низкой минерализацией и гидро-карбонатно-кальциевым составом, начиная с 60х годов, имеет тенденцию к увеличению минерализации в 1,2 раза [7]. Изменения гидрохимического состава малых озер прослеживаются и на Кольском Севере [6]. Наши ретроспективные и натурные исследования подтверждают рост минерализации озер восточного склона Южного Урала.

Исследуемые озера восточного склона Южного Урала расположены в разных геострук-турных областях: зоне кряжа, где горные массивы вытянуты в меридиональном направлении и зоне пенеплена, рельеф которого сглажен. Климатические зоны также различны. Исследуемые озера расположенные восточнее Ильменского хребта расположены в южнотаежной зоне, озера расположенные южнее рядом с низменностью, в лесостепной зоне [5]. Минерализация озер Восточного склона Южного Урала напрямую зависит от геохимического состава подстилающих гранитогнейсовых формаций горных пород.

Таблица 1. Средние величины климатических факторов по природным зонам для территорий исследованных озер [4, 5, 9]

|

Периоды наблюдений, годы |

Количество осадков, мм/год |

Сумма температур со средней суточной t 10° С |

Среднемесячная температура, град. С |

Гидро-термический коэфф. |

Средне-год. испарение, мм |

||

|

за год |

за теплое время |

январь |

июль |

||||

|

лесостепь |

|||||||

|

1928-1955 |

385 |

190 |

1830 |

-15,1 |

19,2 |

1,1 |

* - |

|

1968- 1979 |

300-380 |

230-280 |

2000-2200 |

-16,6 -17,6 |

18,4 18,6 |

0,8-1,2 |

- |

|

2000-2008 |

440-480 |

310,4 |

2410 |

-14,8 |

19,4 |

1,4 |

- |

|

Южная тайга |

|||||||

|

1928-1955 |

454,4 |

249 |

1703 |

-14,9 |

18,6 |

1,45 |

502 |

|

1968- 1979 |

400-460 |

300-315 |

1800-1900 |

-16,2 -16,4 |

17,4 18,1 |

1,2-1,6 |

- |

|

2000-2008 |

580-680 |

339,1 |

1957 |

-15,0 -16,0 |

15,017,0 |

1,8 |

478 |

Примечание: « -*» нет данных

Материалы и методы работ. Проведены гидрохимические исследования 9 озер Восточного склона Южного Урала в 1994-2013 гг. Были изучены архивные материалы Ильменского заповедника прошлого столетия – «Летопись природы» 1928, 1930-1940, 1946-1956, 1970-2010 гг. Исследуемые глубоководные озера (до 25 м) Большой Ишкуль, Большое Миассово, Большой Кисегач, не глубокие (3-6 м) – Большой Таткуль, Ильменское, Малое Миассово, Чебаркуль, Аргаяш, Кундравинское. Гидрохимические пробы отбирали пробоотборочной системой ПЭ-1110 (патент РФ №2090856) в соответствии с ГОСТ 24902-81, а также ГОСТ 17.1.5.04-81. На месте отбора пробы производили замеры температуры оксиметром НАNNА «HI-9143» (Госреестр №14302-99). Химико-аналитические работы проводили в стационарных условиях по единым методикам в аккредитованной лаборатории ЮжноУральского центра коллективного, аккредитация № РОСС_RU.0001.514536 до 07.06.2015г.

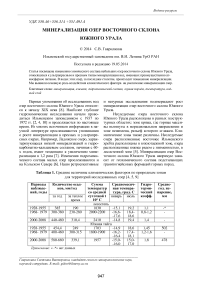

Результаты исследований и их обсуждение. Воды исследуемых озер пресные и ультра-пресные, в основном, гидрокарбонатно-кальцие-вого состава [1]. Самые низкие содержания основных катионов, составляющих минерализацию, в водах глубоких озер приурочены к горным породам гранитогнейсовых формаций. Среди катионов этих озер преобладают гидрокарбонаты и кальций. На графиках минерализации (рис. 1) отчетливо виден рост начиная с 30-40-х годов, где средняя сумма ионов во многих озерах составляла не более 100-150 мг/д3. Рост минерализации в некоторых озерах происходил скачкообразно, что совпадает со временем увеличения техногенной нагрузки на акваторию этих озер, а также за счет увеличения Сa2+, Mg2+, Na+, K+. Это связано с опосредованным вымыванием катионов из основных и ультраосновных коренных пород. Подземные воды, источники питания озер, трещинно-жильные, формирующиеся в условиях открытых и полузакрытых гидрогеологических структур с замедленным водообменном. По химическому составу ультра-пресные, реже солоноватые, гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные, хлоридно-гидро-карбонатные. Общая минерализация подземных вод 0,5-1,0 г/л.

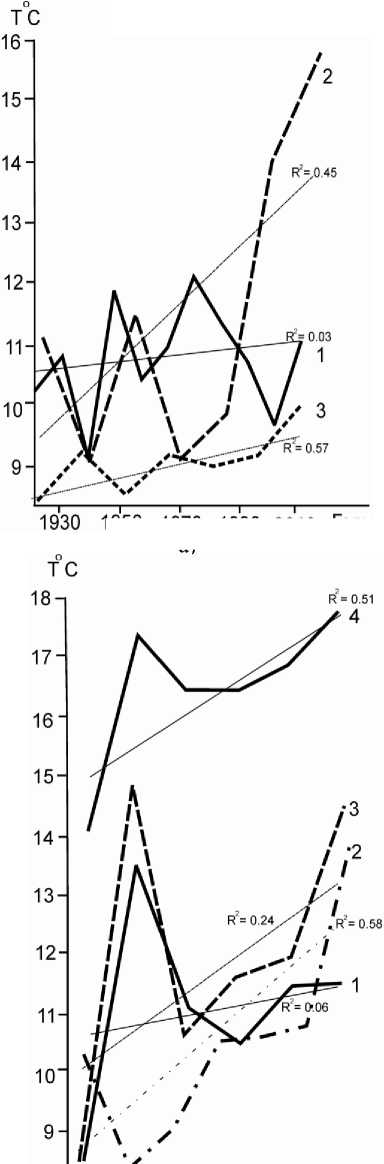

На минерализацию озер косвенным способом воздействует климатический фактор. Менее, чем за 100 лет температура воздуха на Южном Урале увеличилась примерно на 1,8ºС, при этом скорость увеличения многолетних среднегодовых температур резко увеличивается после 70-х гг. ХХ в. – в среднем в 2 раза [9]. Гидрометцентр Челябинской области, где наблюдения ведутся с 1837 г. (Метеостанция «Златоуст») подтвердил факт потепления климата. Количество осадков также претерпевает значительные изменения: заметно увеличение среднего многолетнего количества осадков. Но при этом увеличение, в основном, происходит за счёт зимнего периода года. Такая тенденция могла привести к уменьшению минерализации в озерах, что не находит фактического подтверждения.

Мг/л 300-1

а)

1950 1970 1990 2010 Годы

б)

Рис. 1. Многолетняя динамика минерализации гидрокарбонатных озер Восточного склона Южного Урала:

а) глубоких озер: 1 – Большой Кисегач, 2 – Большое Миассово, 3 – Большой Ишкуль; б) неглубоких озер: 1 – Чебаркуль, 2 – Малое Миассово, 3 – Большой Таткуль, 4 – Аргаяш, 5 – Ильменское

Мг/л

500 1

На рост минерализации может влиять техногенное загрязнение атмосферы. Последнее время в нашем регионе, наблюдается понижение водородного показателя атмосферных осадков (рН 4,5). Озера в основном атмосферного питания. Площадь водосборов исследуемых озер частично состоит из кальцесодержащих пород (кальцифиры и карбонатиты). Кислые атмосферные осадки, выщелачивая кальций из горных пород и почв водосборных площадей озер, повышают содержание гидрокарбонатов в водах. Количество гидрокарбонатов в оз. Б. Миассово в 30-40 гг. составляло 120-150 мг/д3 в 2000-2010 г.г. увеличилось до 200-240 мг/д3.

1930 1950 1970 1990 2010 Годы б)

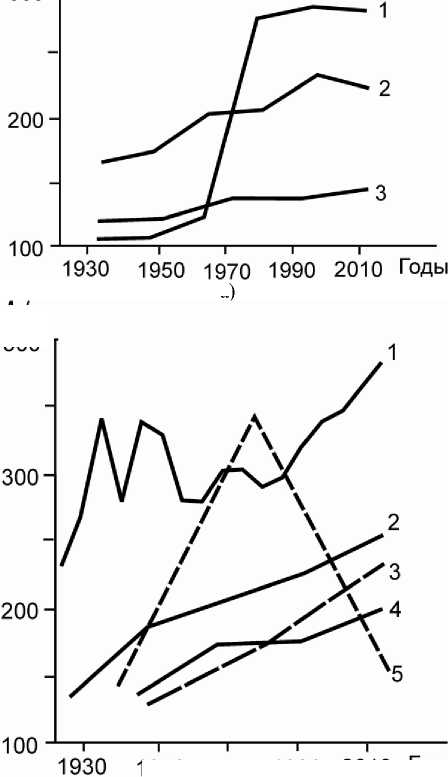

Рис. 2. Многолетняя среднегодовая температура водной толщи озер с линейной линией тренда и величиной достоверности и апроксимации R2, а) глубоких озер: 1 – Большое Миассово, 2 – Большой Кисегач, 3 – Большой Ишкуль; б) неглубоких озер: 1 – Аргаяш, 2 – Большой Таткуль, 3 – Ильменское, 4 – Малое Миассово

1950 1970 1990 2010 Годы а)

Схожая картина наблюдается на всех крупных исследуемых озерах. В таких, как оз. Б. Кисегач, начиная с 60-х г.г. отмечается рост минерализации, что, вероятно, связано с ежедневными сбросами от 300 до 800 м3 технических и бытовых вод, не подвергающихся должной очистке санатория «Кисегач», расположенного на южном берегу озера. На оз. Ильменское в 60-70 гг. отмечается резкий скачек минерализации от 150 до 320 мг/д3, что совпадает с началом работы талькового комбината расположенного на северо-восточном берегу озера.

При исследовании озер восточного склона Южного Урала был выполнен ретроспективный анализ показателей термического режима озер. В качестве главной характеристики, отражающей интенсивность поступления тепла в озеро в течение года, была использована среднегодовая температура водной толщи (рис. 2). Отмечается выраженный рост температуры воды озер с начала 20 века с некоторым падением в его середине.

Среднегодовая температура водной толщи росла на озерах с разной скоростью, т.е. 2 раза медленнее в глубоких озерах, чем в мелких, всего за истекшие 100 лет температура вод выросла на 6-8 ° С. Таким образом, в озерах восточного Урала произошло значимое изменение термического режима за истекшие 100 лет наблюдений.

Выводы: увеличение минерализации вод озер в ряде случаев является следствием нарушения гидродинамического и гидрологического режимов. Также увеличение минерализации озер происходит из-за потепления климата на Южном Урале. Техногенное воздействие на озера в меньшей степени выражено. Высокие значения гидрокарбонатов в озерных водах восточного склона Южного Урала предполагают высокую величину буферности к загрязняющим веществам.

Список литературы Минерализация озер восточного склона Южного Урала

- Алекин, О.А. Гидрохимия. Монография. -Л.: Гидромет, 1952. 162 с.

- Андреева, М.А. Озера Среднего и Южного Урала. Монография. -Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1973. 272 с.

- Драбкова, В.Г. Озеро и его водосбор -единая природная система. Монография/В.Г. Драбкова, И.Н. Сорокин. -Л.: Наука, 1979. 181 с.

- Жариков, С.С. Климат района Ильменского заповедника и сопредельных пространств Южного Урала. Труды Ильменского государственного заповедника имени В. И. Ленина. -Миасс, 1959. Вып. VII. 56 с.

- Назаров, Г.В. Ландшафтный фактор в формировании гидрологии озер Южного Урала. Монография. -Л.: Наука, 1978. 284 с.

- Моисеенко, Т.И. Формирование химического состава вод озер в условиях изменения окружающей среды. Монография/Т.И. Моисеенко, Н.А. Гашкина. -М.: Наука, 2010. 275 с.

- Румянцев, В.А. Ладожское озеро -прошлое, настоящее, будущее. Монография/В.А. Румянцев, В.Г. Драбкова. -СПб.: Наука, 2002. 327 с.

- Сементовский, В.Н. Озера и реки Ильменского хребта. Монография. -Казань: Типолитографiя Императорского Университета, 1907. 24 с.

- Тридчикова, Я.А. Изменение климата Челябинской области/Я.А. Тридчикова, Н.В. Ячменева//Труды ЧГУ, ЧЦГМС и УГМС. http://chelpogoda.ru/pages/304.php

- Черняева, Л.Е. Гидрохимия озер. Монография/Л.Е. Черняева, А.М. Черняев, М.Н. Еремеева. -Л.: Гидрометиздат, 1977. 306 с.