Минеральная плотность костной ткани и показатели костного ремоделирования у спортсменов высокой квалификации на этапах годичного цикла подготовки

Автор: Никитина Ксения Игоревна, Абрамова Тамара Федоровна, Никитина Татьяна Михайловна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить взаимосвязь минеральной плотности пяточной кости и показателей костного ремоделирования у представителей велоспорта на этапах годичного цикла подготовки. Материалы и методы. В исследовании участвовало 14 мужчин велосипедистов высокой квалификации (мс, мсмк) специализации велотрек в возрасте от 20 до 25 лет и стажем спортивной деятельности от 5 до 16 лет. Тестирование проходило в подготовительный, предсоревновательный и соревновательный периоды годичного цикла подготовки. Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) измерялась методом количественной ультразвуковой денситометрии (КУЗД) с помощью прибора Achilles Express (Lunar, USA) для изучения пяточной кости. МПКТ оценивалась в процентах от пиковой нормы для данного участка скелета (значения в 20-29 лет). Результаты. Динамика МПКТ на этапах годичного цикла подготовки взаимосвязана с изменением показателей костного ремоделирования и фосфорно-кальциевого обмена. Понижение МПКТ в соревновательный период взаимосвязано с повышением β-Сross Laps и снижением остеокальцина, щелочной фосфатазы, ионизированного кальция и фосфора сыворотки крови. Выводы. Снижение МПКТ сопряжено с усилением активности остеокластов и снижением остеобластной активности. Показатели костного ремоделирования и фосфорно-кальциевого обмена отражают состояние костной ткани и процессы общей адаптации к тренировочным нагрузкам и могут быть использованы как маркеры риска снижения МПКТ. Метод КУЗД пяточной кости может быть применен для выявления спортсменов из группы риска по гипотрофическим состояниям.

Минеральная плотность костной ткани, спортсмены, велосипедисты, остеопения, количественная ультразвуковая денситометрия, минеральная плотность пяточной кости, остеокальцин, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза

Короткий адрес: https://sciup.org/147233543

IDR: 147233543 | УДК: 796.6/611.7 | DOI: 10.14529/hsm190406

Текст научной статьи Минеральная плотность костной ткани и показатели костного ремоделирования у спортсменов высокой квалификации на этапах годичного цикла подготовки

Введение. Спорт высших достижений нацелен на максимальную мобилизацию всех функциональных систем организма спортсмена для достижения наивысших спортивных результатов [6]. Показано, что физическая нагрузка положительно влияет на минеральную плотность костной ткани (МПКТ) [2]. Но повышенные и сверхпороговые нагрузки спорта высших достижений увеличивают напряженность нагрузки на опорно-двигательный аппарат [5], что приводит к росту травм и ос-теопоротических изменений [5, 19], особенно у профессиональных спортсменов в видах спорта с низкой гравитационной нагрузкой на скелет [14, 17]. Костная ткань – динамическая система, где в течение всей жизни происходят процессы костной резорбции и синтеза – процесс ремоделирования, биологический смысл которого состоит в приспособлении свойств кости к меняющимся внешним факторам [12]. Данные костного ремоделирования позволяют дать оценку скорости и баланса резорбции кости и её синтеза [7], прогноз скорости потери костной массы [10], а совместно с показателями фосфорно-кальциевого обмена определить направленность процессов адаптации к тренировочной нагрузке [5, 6, 8], что актуализирует изучение данных показателей для оптимизации программ медицинского наблюдения за состоянием здоровья спортсменов.

Цель исследования - определение взаимосвязи показателей костного ремоделирования и минеральной плотности пяточной кости у спортсменов высокой квалификации на этапах годичного цикла подготовки.

Организация, материалы и методы.

В исследовании участвовало 14 спортсменов высокой квалификации (мс, мсмк) мужского пола со специализацией «велотрек» в возрасте 20,5 [20; 22] года со стажем спортивной деятельности 9,5 [7,25; 12,00] года. Обследование проводилось на базе ФНЦ ВНИИФК в рамках научно-методического обеспечения подготовки спортсменов в течение трех лет на этапах годичного цикла подготовки (подготовительный, предсоревновательный, соревновательный периоды).

Определялись биохимические маркеры костного метаболизма: ионизированный кальций и неорганический фосфор (анализатор EXPRESS-PLUS, CIBA-CORNING, США), щелочная фосфатаза, остеокальцин и β-Сross Laps (анализатор ELECSYS 1010, ROCHE, Швейцария).

МПКТ оценивалась методом количественной ультразвуковой денситометрии (КУЗД) пяточной кости. Минеральная плотность пяточной кости (МППК) измерялась с помощью денситометра Achilles Express (Lunar, USA). Метод КУЗД не валидизирован для постановки диагноза остеопороз и оценки эффективности остеопоротического лечения в клинической практике [10], но может быть использован для оценки риска переломов [18]. По рекомендациям ВОЗ оценка минеральной плотности (МП) кости проводится по двум показателям: пиковой норме (для данного участка скелета – значение в 20–29 лет) костной ткани (Т-крите-рий) и возрастной норме (Z-критерий). Результат по Т-критерию представляется в процентах от нормы и в единицах стандартных отклонений (SD): норма – МП от 87,1 до 113 % (± 1SD); МП от 87 до 68 % (от –1 до –2,5SD) – остеопения; менее 68 % (≤ –2,5SD) – остеопороз [10, 14]. В нашей работе использовалась Т-шкала [14].

Из антропометрических показателей изучались длина тела (см), масса тела (кг), лабильные компоненты массы тела (мышечная и жировая масса) [1].

Статистическая обработка данных проведена с применением пакета прикладных программ SPSS for Windows с использованием медианы, первого и третьего квартилей и непараметрических методов сравнения (критерий Вилкоксона, U-критерий Манна – Уитни). Статистически значимыми считались различия при p < 0,05 [4].

Результаты исследования. Группа спортсменов характеризовалась следующими значениями морфологических показателей: дли- 44

на тела 178,8 [172,9; 179,9] см и вес 77,2 [72,5; 79,9] кг; лабильные компоненты состава тела: мышечная масса 40,9 [38,1; 44,0] кг и 53,9 [52,2; 54,9] %, жировая – 7,2 [6,8; 8,0] кг 9,5 [8,9; 10,0] %.

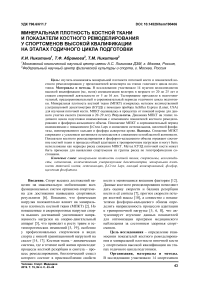

Для подготовительного периода МПКТ правой стопы составила 102,00 [91,25; 113,75] % и МПКТ левой стопы – 105,00 [94,50; 120,75] %, для предсоревновательного – 102,50 [85,00; 111,50] % и 108,00 [102,00; 121,50] %, соответственно, для соревновательного – 98,50 [84,00; 109,50] % и 99,50 [89,75; 115,50] %, соответственно (см. рисунок). После межсезонного отдыха МППК правой ноги повысилась до 103,00 [89,75; 115,0] %, а левой – до 104,00 [90,25; 122,00] % к подготовительному периоду следующего года наблюдения.

От подготовительного периода к соревновательному активность щелочной фосфатазы и остеокальцина снижалась от 92,0 [90,0; 105,5] до 88,0 [83,5; 100,0] Ед/л и от 54,45 [51,10; 62,25] до 32,80 [31,13; 38,10] нг/мл соответственно, оставаясь в рамках нормы в соревновательный период (до 117 Ед/л и 11–43 нг/мл соответственно), при повышении β-Сross Laps от 0,61 [0,52; 0,93] до 0,90 [0,73; 1,11] нг/мл, что превышало физиологическую норму (до 0,58 нг/мл) более чем на 50 % (см. рисунок).

Соотношение остеокальцин / β-Сross Laps, раскрывающее баланс костного синтеза и резорбции [5], снижалось от подготовительного периода к соревновательному периоду (от 88,57 [54,29; 104,92] до 41,34 [31,52; 42,95]), не выходя за референсных значений (18,97– 74,14) при высоких нагрузках (см. рисунок).

Концентрация в крови ионизированного кальция и неорганического фосфора снижалась от подготовительного периода к соревновательному: кальция – от 1,23 [1,22; 1,24] до 1,17 [1,13; 1,18] ммоль/л, фосфора – от 1,11 [1,0; 1,25] до 0,91 [0,81; 1,08] ммоль/л, изменяясь в пределах нормы (1,05–1,30 и 0,80–1,61 ммоль/л соответственно) (см. рисунок).

Анализ динамики показателей костного обмена от подготовительного периода одного года к подготовительному периоду следующего года показал снижение уровня остеокальцина на 11,3 %, щелочной фосфатазы – на 8,2 %, β-Сross Laps – на 27,4 %, кальция ионизированного – на 0,8 %, фосфора неорганического – на 7,4 % и как результат – повышение соотношения остеокальцин / β-Сross Laps на 8,0 %.

ммоль/л для фосфора, кальция ионизированного

%

(mmol/1 serum phosphorus, ionized calcium)

нг/мл для остеокальцина, P-Cross Laps (ng/ml osteocalcin, p-Cross Laps)

Ед/л для щелочной фосфатазы (U/l alkaline phosphatase)

100,00 q 80,00 -60,00 -40,00 -20,00 -

0,00 -

*

ПОТ TIUIILILIV w==-3 Hcl ДаппЫл

Г 111,00 - 107,00 - 103,00 - 99,00 - 95,00

I II Ш IV

55% Остеокальцин (osteocalcin), * p 1-1110,05

^™ P-Cross Laps, ** p 1-1110,05

i---Щелочная фосфатаза (alkaline phosphatase), *** p 1-1110,05

■ Фосфор (senun phosphorus), ****p 1-1110,05

iilil Кальций ионизированный (ionized calcium), *****p 1-1110,05

-♦-Минеральная плотность левой пяточной кости (left heel mineral density), ► p I-III<0,05

Рис. 1. Динамика уровня минеральной плотности пяточной кости и маркеров костного ремоделирования и фосфорно-кальциевого обмена у представителей велоспорта на этапах годичного цикла подготовки: I – подготовительный период, II – п р едсоревнова-тельный период, III – соревновательный период, IV – подготовительный период следующего года годичного цикла по д готовки

Fig. 1. The dynamics of mineral density with bone remodeling indicators and phosphoruscalcium metabolism in professional cyclistsduring the annual training cycle: I – preparatory period, II – pre-competitive period, III – competitive p e riod, IV – preparatory per i od, next yea r of the annual training cycle

Обсуждение результатов. Результаты исследования тотальных размеров тела и процентного содержания лабильных компонентов состава тела показали, что спортсмены велотрека соответствуют моделям видовой специфики [1].

У спортсменов велотрека МППК правой и левой ноги соответствовала норме [10] и менялась схожим образом на этапах годичного цикла, но в рамках наблюдения между подготовительными периодами МПКТ правой стопы повышалась (р > 0,05), а левой – снижалась (р > 0,05). МПКТ левой стопы изменялись более значимо от подготовительного периода к соревновательному периоду (p = 0,002), что обусловлено особенностями опорно-двигательного стереотипа в условиях трека, поэтому дальнейший анализ производился по данным МППК левой ноги. Остальные показатели МПКТ левой стопы и все показатели МПКТ правой стопы при сравнении подготовительного периода с другими периодами годичного цикла не имели статистически значимых отличий (р < 0,05) при отсутствии значимых отличий между МППК правой и левой ноги (p > 0,05).

Снижение МППК от подготовительного периода к соревновательному периоду сопровождалось понижением уровня маркеров костеобразования (см. рисунок) – щелочной фос- фатазы (p = 0,004) [11] и остеокальцина (p = 0,002) [7], что на фоне повышения одного из основных маркеров костной резорбции – β-Cross Laps (p = 0,011) и снижения соотношения остеокальцин/β-Cross Laps (p = 0,002) может говорить о замедлении процессов обновления кости и превалировании костной резорбции, указывая на риски разрушения кости в соревновательный период [5, 7]. Схожие изменения маркеров костного ремоделирования установлены и другими авторами [9, 15, 16]. У спортсменов-любителей выявлено повышение β-Cross Laps (на 140 %) и остеокальцина (на 10 %) и снижение в два раза индекса остеокальцин / β-Cross Laps после девяти недель тренировок [9]. После марафонского бега (дистанция 65 км) V. Sansoni et al. отметили снижение костного синтеза [16] при меньшей выраженности у профессионалов по сравнению с неподготовленными бегунами, а после трехнедельной гонки у велосипедистов выявлено значительное повышение костной резорбции при относительном приросте костного синтеза [15]. Таким образом, изменения показателей костного ремоделирования зависят от длительности и интенсивности физической нагрузки, уровня подготовленности индивидуума. Снижение костного синтеза и повышение резорбции кости лежит в основе развития остеопороза в общей по- пуляции [7] и снижения МПКТ у спортсменов, что находит свое отражение в маркерах костного ремоделирования.

Динамика показателей костного ремоделирования соотносится с изменениями фос-форно-кальциевого обмена: от подготовительного периода к соревновательному периоду выявлено снижение уровня ионизированного кальция, обладающего физиологической активностью [6], и неорганического фосфора (р = 0,001 и р = 0,010 соответственно). Снижение кальция обусловлено усилением нервно-мышечной передачи, большей задейство-ванностью кальция в передаче гормонального сигнала, его активным участием в системе свёртывания крови [6, 8], а изменение фосфора связано с интенсификацией ресинтеза АТФ [6]. Отрицательная динамика маркеров фосфорно-кальциевого обмена может указывать на повышение риска остеопороза и травматизма у спортсменов, учитывая, что для общей популяции такая взаимосвязь доказана [3, 13].

При наблюдении в рамках динамического контроля в начале годичного цикла подготовки в течение трех лет МППК снижалась (р > 0,05), что сопровождалось приоритетным снижением активности резорбции на фоне меньшего снижения активности синтеза кости, отражая снижение скорости костного ремоделирования в целом.

Таким образом, выявленные изменения костного метаболизма отражают направленность адаптационных процессов к различной по интенсивности физической нагрузке у спортсменов специализации «велотрек».

Заключение. Показатели костного ремоделирования и фосфорно-кальциевого обмена могут быть использованы в качестве маркеров для оценки состояния обменных процессов кости и общей адаптации к тренировочному процессу у спортсменов. Максимальная физическая нагрузка соревновательного периода сопровождается повышением активности костной резорбции и замедлением костного синтеза с преобладанием остеокластной активности, что проявляется в снижении МПКТ по данным КУЗД пяточной кости.

Данные, полученные с помощью КУЗД, соотносятся с динамикой показателей костного метаболизма и могут быть использованы на этапах текущего и этапного медицинского контроля для выявления спортсменов из групп риска по гипотрофическим состояниям с целью проведения профилактических мероприятий.

Список литературы Минеральная плотность костной ткани и показатели костного ремоделирования у спортсменов высокой квалификации на этапах годичного цикла подготовки

- Абрамова, Т.Ф. Лабильные компоненты массы тела - критерии общей физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к тренировочным нагрузкам. Методические рекомендации / Т.Ф. Абрамова, Т.М. Никитина, Н.И. Кочеткова. - М.: ООО "Скайпринт", 2013. - 132 с.

- Анализ эффективности и клинических перспектив немедикаментозных методов лечения и профилактики остеопороза / Л.А. Марченкова, М.А. Добрицына, Н.Г. Бадалов и др. // Остеопороз и остеопатии. - 2016. - № 2. - С. 88-89.

- Громова, О.А. Кальций и его синергисты в поддержке структуры соединительной и костной ткани / О.А. Громова, И.Ю. Торшин, О.А. Лиманова // Лечащий врач. - 2014. - № 5. - С. 69-76.

- Дубнов, П.Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS / П.Ю. Дубнов. - М.: ACT, НТ Пресс, 2004. - 221 с.

- Иорданская, Ф.А. Метаболизм костной ткани у высококвалифицированных спортсменов на предсоревновательном этапе подготовки / Ф.А. Иорданская, Н.К. Цепкова // Вестник спортивной науки. - 2016. - № 6. - С. 35-40.