Минерально-сырьевые ресурсы Воркутинского района и перспективы их освоения

Автор: С.К. Кузнецов, И.Н. Бурцев, М.Б. Тарбаев, Н.Н. Тимонина, Р.И. Шайбеков

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 3 (49), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ состояния и перспектив развития минерально-сырьевой базы Воркутинского района Республики Коми, относящегося к Арктической зоне. Важнейшими были и остаются угольные месторождения, разработка которых является основой существования г. Воркута. Вместе с этим, Воркутинский район представляет интерес в отношении нефти и газа, золота, баритов, хромовых, медных руд и других полезных ископаемых. Необходимо детальное изучение перспективных районов и проведение геологоразведочных работ.

Арктика, Воркутинский район, Республика Коми, уголь, нефть, газ, барит, золото, хромовые, медные руды

Короткий адрес: https://sciup.org/149132184

IDR: 149132184 | УДК: 553(470.13) | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-3-65-74

Текст научной статьи Минерально-сырьевые ресурсы Воркутинского района и перспективы их освоения

В пределах Российской Арктики сосредоточены значительные запасы и ресурсы нефти, газа, угля, меди, никеля, золота, платиноидов, свинца и цинка, редких металлов, алмазов, апатита и других 65

полезных ископаемых, имеющих большое промышленное значение. Воркутинский район находится в крайней северо-восточной части Республики Коми и в геолого-географическом отношении охватывает западный склон Полярного Урала и Предуральский краевой прогиб. С открытием в 1930-х гг. Печорского угольного бассейна и ряда угольных месторож- дений на этой территории началось строительство шахт и шахтных поселков, городов Воркута и Инта, ставших основными центрами угледобычи. В 1942 г. завершилась прокладка крайне важной для страны железной дороги Воркута - Котлас. Город Воркута в течение достаточно короткого промежутка времени превратился в крупнейший промышленный и культурный центр Заполярья.

В последние десятилетия произошли существенные изменения в экономике, вызвавшие сокращение угледобычи, что, в свою очередь, обусловило заметный отток населения и породило целый ряд социально-экономических проблем, характерных для многих российских моногородов. В связи с необходимостью их решения, а также задачами реализации государственной стратегии развития арктических территорий, Воркутинский район (Воркутинская опорная зона Российской Арктики) заслуживает особого внимания.

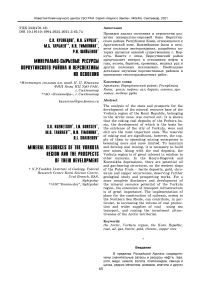

К настоящему времени в Воркутинском районе выявлены месторождения и проявления различных полезных ископаемых (рис. 1). В Предуральском краевом прогибе наряду с месторождениями угля имеются площади, перспективные на нефть и газ. На западном склоне Полярного Урала в пределах Западно-Уральской и Центрально-Уральской мегазон известны месторождения и многочисленные проявления металлических и неметаллических полезных ископаемых. Большой интерес представляют вопросы, касающиеся перспектив развития и освоения минерально-сырьевой базы Воркутинского района и сопредельных территорий.

60°0’

О С обол евс кое, УтиноМ ° °

Кра сноеаJ а Юел ън ое

БАРЕНЦЕВО

68°0'-

Лапкотынское ^ Нядейюское

Хасырейское ^

Воргашорскре ■ Вуркутское!

В Роговское

Абезь ОН

'■ Питерское

Среднемакарихинское

Qi Кушшорское

Хойлинское Малохойл янское/^

А 1 ■ 2 а 11 • 12

Угольные месторождения

Печорский угольный бассейн включает территории Воркутинского, Интинского районов Республики Коми и, частично Ненецкого автономного округа, находящиеся в основном севернее Полярно-

66°0'

Нижне-

Западно-Леккейягинское

О -HjE 1

?о?Ь

КАРАТАИКАО

А Усть-Талотт

Северо-Сарембойское . Верхнеколв янское

ВодопадноеД'* *4

к А В ГО М II О М П Ы И „ 1 •

■ Сил окское™ ।

. „О К Р У I А С «рембойское

ПаэмбойордеШ \^^бХ"кое^ х Г ' Хал^^ръюское ,, 5 ° . \ Э^гоСауРэиское

/ Смуриюйское .о ' ° -о

I ./муръяхм некое ■ Табьюское

УСТЬ-КАРАс#

«е сырь ягинское '.

//нжнесырьягинккое

Верхнероговекое рОРКУ ГАр Юньягпнскос э

Усинское' ,' , Таикр^кое

Сеййиш^е У Софроновод,^^

1рбейское

«опавловское

Верхненеяюское-II^ п

' _■ * о •Хояменское

1^Це^™н^^”п<,влс"''"

40 км

ЛАБЫТНАНГИ

° Пят нречейское

^Верхнелмгорншнское ^

м3 И 4 ® 5 @ 6 • 7 Q 8 ©9 #10

• 13 • 14 © 15 О 16 • 17 О 18 • 19 А 20

А 21 А 22 S 23

Рис. 1. Обзорная карта полезных ископаемых Воркутинского района и сопредельных территорий (составлена с использованием материалов ВСЕГЕИ, 2012– 2015 гг.).

1 – нефть, 2 – каменный уголь, 3 – бурый уголь, 4 – торф, 5 – марганец, 6 – хром, 7 – железо, титан, 8 – цинк, 9 – медь, 10 – свинец, 11 – медь, молибден, 12 – молибден, 13 – алюминий, 14 – никель, 15 – цинк, свинец, 16 – золото, 17– тантал, ниобий, 18 – мышьяк, молибден, золото, 19 – уран, 20 – барит, 21 – флюорит, 22 – фосфорит, 23 – алмазы импактные.

Fig.1. Overview map of mineral resources of the Vorkuta region and adjacent territories (compiled using materials from VSEGEI, 2012–2015).

1 – oil, 2 – coal, 3 – brown coal, 4 – peat, 5 – manganese, 6 – chromium, 7 – iron, titanium, 8 – zinc, 9 – copper, 10 – lead, 11 – copper, molybdenum, 12 – molybdenum, 13 – aluminum, 14 – nickel, 15 – zinc, lead, 16 – gold, 17 – tantalum, niobium, 18 – arsenic, molybdenum, gold, 19 – uranium, 20 – barite, 21 – fluorite, 22 – phosphorite, 23 – impact diamonds.

го круга. Сведения о геологическом строении и угленосности бассейна, ресурсах, запасах, качестве углей изложены во многих работах [ 1-7 и др.]. Можно отметить, что Печорский угольный бассейн является самым крупным в арктической зоне Российской Федерации и по запасам углей превосходит Сосьвинско-Салехардский, Таймырский, Яно-Омолонский, Тунгусский, Ленский, Беринговский бассейны.

Угольные месторождения приурочены в основном к Пред-уральскому краевому прогибу и выделяющейся в его пределах Косью-Роговской впадине, а также Коротаихинской и Карской впадинам. Промышленная угленосность связана с отложениями пермского возраста (воркутская и печорская серии). Выявлено более 270 пластов и пропластков угля. Мощность угольных пластов колеблется в основном от 0,1 до 3 м, иногда достигает 5 м и более. Выделяются Воркутский, Хальмеръюский, Ко-ротаихинский, Шаръюско-Адзьвин-ский, Карский, Интинский угленосные районы (рис. 2).В этих районах располагаются многочисленные угольные проявления и месторождения коксующихся и энергетических углей, в частности, Воркутское, Воргашорское, Юньягинское, Усин-ское, Сейдинское, Верхнероговское, Хальмеръюское, Верхнесыръягин-ское, Нижнесыръягинское, Паэм-бойское, Янгарейское, Силовское, Тальбейское, Табъюское.

По качеству с учетом различных физико-химических показателей угли Печорского бассейна делятся на коксующиеся (марки ГЖ, Ж, К, КС, ОС, ГЖО-1) и энергетические (марки ГЖО-2, Д, ДГ, Г, ТС, Т). Коксующиеся угли являются малосернистыми и характеризуются незначительным содержанием фосфора.

Запасы углей Печорского бассейна категории А+В+С 1 составляют 6 908,8 млн т, из них в Республике Коми - 6 794,1, в НАО - 114,7 млн т. Подавляющая часть запасов углей находится в Воркутинском районе Республики Коми (в Воркутском и Хальмеръю-ском угленосных районах). Запасы углей основных месторождений района категории А+В+С1 составляют 5 028,4 млн т, в том числе коксующихся 2 732,5 млн т (табл. 1).

И2 И1з И4 И5 И6

Рис. 2. Угленосные районы и месторождения Печорского бассейна (по [2] с изменениями).

1 – западная граница Печорского бассейна; 2 – границы угленосных районов; 3 – неугленосные отложения допермского возраста; 4 – месторождения, площади и участки коксующихся углей; 5 – энергетических углей; 6 – углей смешанного типа. Цифрами на схеме обозначены месторождения разрабатывающиеся: 1 – Воркутское, 2 – Воргашорское, 3 – Юньягинское; неразрабатывающиеся месторождения с балансовыми запасами углей: 4 – Интинское, 5 – Паэмбойское, 6 – Хальмеръюское,7 – Верхнесыръягинское, 8 – Нижнесыръягинское, 9 – Усинское, 10 – Сейдинское, 11 – Кожимское; прочие месторождения, площади и участки: 12 – Еръягинское, 13 – Лиуръягинское, 14 – Табъюское, 15 – Талотинское, 16 – Янгарейское, 17 – Хейягинское, 18 – Нямдинское, 19 – Силовское, 20 – Верхнероговское, 21 – Елецкое, 22 – Северная площадь Косью-Роговской впадины, 23 – Кочмесский, 24 – Ошперский, 25 – Неченское, 26 – Южная площадь Косью-Роговской впадины, 27 – Ватьярское, 28 – Тальбейское, 29 – Шаръю-Заострен-ское, 30 – Среднеадзьвинское, 31 – Кушшорское.

Fig. 2. Coal-bearing regions and deposits of the Pechora basin (according to [2], with some changes).

1 – western boundary of the Pechora basin; 2 – boundaries of coal-bearing regions; 3 – non-coal-bearing deposits of Pre-Permian age; 4 – deposits, areas, and localities of coking coals, 5 – thermal coals, 6 – mixed-type coals. The numbers in the diagram indicate the deposits under development: 1 – Vorkuta, 2 – Vorgashor, 3 – Yunyaga; undeveloped deposits with coal balance reserves: 4 – Inta, 5 – Paemboi, 6 – Khalmeryu, 7 – Upper-Syryaga, 8 – Lower-Syryaga, 9 – Usinsk, 10 – Seydin, 11 – Kozhim; other deposits, areas and localities: 12 – Eryaga, 13 – Liuryaga, 14 – Tabyu, 15 – Talotin, 16 – Yangarey, 17 – Kheyaga, 18 – Nyamdin, 19 – Silov, 20 – Upper-Rogovsk, 21 – Elets, 22 – Northern Kosyu-Rogovsk depression area, 23 – Kochmes, 24 – Oshper, 25 – Nechensk, 26 – Southern area of the Kosyu-Rogovsk depression, 27 – Vatyar, 28 – Talbey, 29 – Sharyu-Zaostrensk, 30 – Mid-Adzva, 31 – Kushshor.

Таблица 1

Запасы каменного угля в Воркутинском районе Республики Коми

Table 1

Coal reserves in the Vorkuta region of the Komi Republic

|

Районы, месторождения |

Запасы, млн т |

A+B/A+B+C i , %* |

||

|

А+В |

А+В+С 1 |

С 2 |

||

|

Воркутский район: Воркутское |

457,3 |

813,8 |

- |

56,2 |

|

(232,3) |

(366,4) |

- |

||

|

Воргашорское |

326,9 |

1514,0 |

172,8 |

20,8 |

|

(304,1) |

(603,5) |

(14,9) |

||

|

Юньягинское |

15,6 |

24,4 |

- |

63,8 |

|

(15,6) |

(24,4) |

- |

||

|

Усинское |

696,9 |

1431,6 |

- |

48,7 |

|

(696,9) |

(1431,6) |

- |

||

|

Сейдинское |

- |

375,3 |

57,8 |

0 |

|

Хальмеръюский район: Хальмеръюское |

19,2 |

88,7 |

30,3 |

21,7 |

|

(16,4) |

(82,3) |

(24,9) |

||

|

Верхнесыръягинское |

- |

276,6 |

74,6 |

0 |

|

- |

(151,8) |

(14,2) |

||

|

Нижнесыръягинское |

23,8 |

72,6 |

1,1 |

32,8 |

|

(23,8) |

(72,6) |

(1,1) |

||

|

Паэмбойское |

2,1 |

431,4 |

12,4 |

0,5 |

|

Всего,в т.ч. коксующего- |

1541,6 |

5028,4 |

348,9 |

27,2 (сред- |

|

ся угля |

1289,1 |

2732,5 |

55,2 |

нее) |

Примечание.По состоянию на 01.01.2020 г. В скобках приведены запасы коксующегося угля. Прочерк – нет данных;* – разведанность запасов.

Note. As of 01.01.2020. Coking coal reserves are shown in parentheses.

Dash – no data; * – exploration of reserves.

Наиболее крупными являются Воргашорское, Усин-ское и Воркутское месторождения. Разведанность запасов различных месторождений неравномерная и не превышает 64 % (Юньягинское месторождение), в среднем составляет 27,2 %.

Таблица 2

Запасы угля действующих шахт Воркутинского района (распределенный фонд недр)

Table 2

Coal reserves of the operating mines of the Vorkuta region (distributed subsoil fund)

|

Месторождения, шахты |

Запасы, млн т |

|||

|

А+В |

А+В+С 1 |

С 2 |

Забалансовые |

|

|

Воркутское месторождение: |

||||

|

Воркутинская |

30,5 |

56,9 |

- |

25,9 |

|

Комсомольская |

66,9 |

82,9 |

- |

42,9 |

|

Заполярная |

25,1 |

48,4 |

- |

13,1 |

|

Северная |

21,8 |

34,4 |

- |

- |

|

Воргашорское месторождение: |

- |

|||

|

Воргашорская |

22,4 |

76,6 |

3,9 |

6,1 |

|

Юньягинское месторождение: |

- |

|||

|

Разрез Юньягинский |

2,2 |

3,6 |

- |

- |

|

Всего |

169,0 |

302,8 |

3,9 |

78,9 |

|

Усинское месторождение |

329,2 |

537,3 |

- |

- |

|

Всего |

498,2 |

840,0 |

171,6 |

78,9 |

Примечание. Запасы угля Усинского месторождения и шахты «Северная» находятся в распределенном фонде недр, однако добычные работы не ведутся. Прочерк – нет данных.

Note. The coal reserves of the Usinsk deposit and the Severnaya mine are in the distributed subsoil fund, but mining operations are not carried out. Dash – no data.

В Воркутинском районе в распределенном фонде недр находятся шесть шахтных полей и шесть участков Юньягинского углеразреза для открытой угледобычи с общими запасами углей категории А+В+С 1 840 млн т (табл. 2). АО «Воркутауголь», которое входит в холдинг ПАО «Северсталь», разрабатываются Воркутское и Ворга-шорское месторождения (шахты «Заполярная», «Воркутинская»,

«Воргашорская», «Комсомольская»). Кроме того, открытым способом разрабатывается Юньягинское месторождение (углеразрез Юньягин-ский). На действующих шахтах и разрезах сосредоточено 302,7 млн т углей. В Интинском районе (месторождение Интинское) добычные работы прекращены в связи с низкой востребованностью энергетических углей.

Объемы добычи угля в последние годы составляют 6–7 млн т в год (табл. 3). Заметное падение угледобычи до 5,6 млн т в 2017 г. связано с аварией на шахте «Северная» и ее консервацией. Угли используются в основном для производства кокса. Основным потребителем коксующихся углей является Череповецкий горно-металлургический комбинат

(ПАО «Северсталь»).

Следует заметить, что в углях Воркутинского района, в частности в высокомета-морфизованных углях, присутствует метан, ресурсы которого составляют 1 942 млрд м3[2 и др.]. Метан является попутным компонентом и в настоящее время в ходе угледобычи дегазационными установками извлекается в объеме около 200 млн м3 в год, из них утилизируется 120–150 млн м3.

В последние годы все более обостряется проблема сокращения промышленных запасов углей разрабатывающихся месторождений, что может повлечь в перспективе снижение угледобычи и последовательное закрытие действующих шахт к 2039 г. В связи с этим, согласно заключениям ряда специалистов, важно изучение флангов и глубоких горизонтов шахт, проведение переоценки южного блока шахты «Воргашорская», оценки возможности отработки запасов шахты №33 через шахту «Заполярная» и возможности доработки запасов шахты «Се-

Таблица 3

Динамика добычи угля в Воркутинском районе, млн т

Table 3

Coal production dynamics in the Vorkuta region, million tons

|

Месторождения |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2017г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

Воркутское |

4,98 |

4,74 |

5,59 |

3,76 |

3,11 |

3,48 |

3,77 |

3,36 |

|

Воргашорское |

3,17 |

2,55 |

2,71 |

2,12 |

2,11 |

2,27 |

2,88 |

3,15 |

|

Юньягинское |

0,57 |

0,63 |

0,52 |

0,53 |

0,49 |

0,53 |

0,44 |

0,22 |

|

Всего |

8,71 |

7,92 |

8,82 |

6,41 |

5,62 |

6,28 |

7,09 |

6,73 |

|

В т.ч. коксую- |

||||||||

|

щего угля |

8,71 |

7,92 |

6,12 |

4,28 |

3,59 |

4,01 |

5,58 |

6,73 |

Примечание. Объемы добычи угля приведены по данным маркшейдерских замеров.

Note. Coal production volumes are given according to mine survey data .

верная» со стороны шахты «Комсомольская». Это позволит продлить сроки работы угледобывающих предприятий.

Для развития угледобычи необходимо строительство новых шахт, что весьма проблематично в связи с высокими финансовыми затратами и рядом других обстоятельств. В частности, АО «Новолипецкий металлургический комбинат» отказался от освоения уже подготовленном для этого Усинского месторождения. Кроме Усинского месторождения имеется еще несколько потенциально перспективных шахтных полей. Следует учитывать, что в силу сложившейся конъюнктурной обстановки на рынке угля, в разработку могут вовлекаться небольшие объекты с дефицитными марками высококачественного угля, разработка которых возможна открытым способом. К таким объектам, кроме уже разрабатывающегося Юньягинского месторождения, можно отнести Силовскую угленосную площадь.

Что касается энергетического угля, то такой уголь не является дефицитным, хотя его промышленное потребление весьма значительное. Наряду с Печорским бассейном огромные запасы энергетического угля находятся в Кузнецком и Канско-Ачинском бассейнах. Кроме того, внутренний спрос на энергетический уголь сдерживается относительной дешевизной природного газа, являющегося к тому же более эффективным и экологически чистым энергетическим сырьем.В связи с этим, масштабная добыча энергетических углей в Воркутинском районе, несмотря на имеющиеся запасы, вряд ли возможна, хотя потребность в таких углях у предприятий энергетики и коммунально-бытового хозяйства республики существует, и они частично завозятся из других угледобывающих регионов.

Наряду с внутренним потреблением существуют потенциальные возможности экспорта угля. Можно заметить, что более 40 % добываемого в стране угля поставляется за рубеж. Преимущественно это энергетические угли Кузнецкого бассейна. Основными импортерами российского угля являются Китай, Южная Корея, Япония. Однако мировой угольный рынок характеризуется высокой конкуренцией и в значительной степени контролируется США, Австралией, Индонезией. В экономике экспортных поставок угля важнейшую роль играет близость угольных месторождений к морским портам.

Весьма актуальна проблема более широкого использования углей Печорского бассейна, что от- мечается уже на протяжении многих лет [2, 3, 8 и др.]. Как известно, наряду с производством кокса для металлургии на основе углей могут быть получены синтетическое жидкое топливо, синтез-газ, различные смолы, фенолы, парафины, воски, бездымные, обеззоленные и активированные угли, компоненты для производства электродных изделий и другие продукты. Для этих целей целесообразно использование углей марок Б, Б-Д, Д, ДГ, Г, ГЖО, Ж. Интересно, что зольные отходы от сжигания энергетических углей могут использоваться для производства искусственных цеолитов, пеностекла, поризованной керамики [9]. Высокопористое пеностекло и поризованная керамика по совокупности эксплуатационных показателей превосходят другие теплоизоляционные материалы. Они имеют низкую плотность (до 200 кг/м3) и теплопроводность (0.07 Вт/мК), высокую прочность, относятся к категории влагостойких, негорючих материалов. Эти показатели не изменяются при эксплуатации в условиях низких температур на протяжении десятилетий.

К преимуществам Печорского бассейна можно отнести высокую долю запасов коксующихся углей. Однако инвестиционная привлекательность угольных месторождений и реализация новых проектов их разработки осложняются природно-климатическими, горнотехническими условиями, а также альтернативными предложениями на угольных рынках.

Нефть и газ

Воркутинский район Республики Коми и сопредельная территория Ненецкого автономного округа входят в состав Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и рассматриваются как перспективные в отношении нефти и газа [10, 11 и др.]. Выделяются Коротаихинский, Воркутский, Кочмесский, Интинско-Лемвинский нефтегазоносные районы и Восточно-Лемвинский потенциально нефтегазоносный район.

Перспективы нефтегазоносности Коротаи-хинского района связываются с каменноугольными и пермскими отложениями, представленными известняками и доломитами. Здесь выявлен ряд потенциально нефтегазоносных структур: Сыръягин-ская, Верхнесыръягинская и Верхнесыръягинская II. О нефтегазоносности Сыръягинской структуры косвенно свидетельствуют газопроявления известные на смежных площадях. Ряд локальных структур выявлен в северо-западной части Коротаихин-ского района на территории Ненецкого автономного округа.

Воркутский, Кочмесский и Интинско-Лемвин-ский нефтегазоносные районы находятся в пределах Косью-Роговской впадины. Наибольший интерес представляет Воркутский район. Основным тектоническим элементом этого района является Воркутское поперечное поднятие, включающее 69

Ярвожский купол, горст Чернова, Юньягинскую антиклинальную зону, Падимейскую зону. В Воркут-ском районе на территории Ненецкого автономного округа уже известно Падимейское нефтяное месторождение, установлены Ярвожская и Западно-Ярвожская локальные структуры. В качестве нефтегазоматеринских рассматриваются толщи силурийско-нижнедевонского, доманиково-турнейского, нижнепермского и верхнепермского возраста. В одной из скважин Ярвожской площади получен приток нефти из нижнедевонских отложений, газопроявления отмечались при бурении скважин на Юньягин-ской площади из отложений среднего девона.

Интинско-Лемвинский и Кочмесский нефтегазоносные районы расположены южнее Воркутского, находящегося также в пределах Косью-Роговской впадины. На территории Интинско-Лемвинского района выявлены Амшорская, Верхнеольховейская, Воравожская структуры, представляющие интерес в отношении свободного газа. Потенциально газоносными являются отложения нижнего карбона-перми, представленные карбонатными осадками. В Коч-месском районе Косью-Роговской впадины, а также в Восточно-Лемвинском районе Западно-Уральской складчато-надвиговой зоны на территории Воркутинского района локальные потенциально нефтегазоносные структуры пока не выявлены.

Анализ имеющихся геологических материалов показывает, что перспективы поисков промышленных месторождений нефти и газа в Воркутинском районе связаны главным образом с зонами развития органогенных построек различного типа позднедевонского возраста и со структурами их об-лекания, со средневизейско-нижнепермскими отложениями внутреннего борта Косью-Роговской впадины.

Металлические и неметаллические полезные ископаемые

Месторождения и проявления металлических и неметаллических полезных ископаемых находятся в восточной части Воркутинского района на западном склоне Полярного Урала, характеризующегося сложным геологическим строением, неоднократным проявлением тектоно-магматических, метаморфических, гидротермально-метасоматических процессов и связанных с ними процессов рудообра-зования. Выделяется Полярно-Уральская металло-геническая зона, которая, в свою очередь, делится на рудные узлы и поля. К числу основных полезных ископаемых относятся хром, медь, золото, бариты [12, 13 и др.].

Хром . На Полярном Урале сосредоточены значительные ресурсы и запасы хромовых руд. На его восточном склоне в Ямало-Ненецком автономном округе в пределах Райизского ультрабазитово-го массива выявлено несколько месторождений, в том числе разрабатывающееся в настоящее время месторождение Центральное. Суммарные запасы хромовых руд этого месторождения по категории A+B+C 1 оцениваются в 842 тыс. т, категории С2 -1 748 тыс. т. Хромовые руды поставляются на Челябинский электрометаллургический комбинат.

В Воркутинском районе в северной части Войкаросыньинского ультрабазитового массива известны перспективные хромитоносные площади, представляющие интерес для постановки поисковых работ [14 и др.]. Выделяется Хойлинско-Лагортинский рудный узел, включающий Хойлин-ское, Кечпельское, Юньягинское, Водораздельное, Харотское проявления. Хромовые руды связаны с дунитами, гарцбургитами, войкаритами и делятся на густовкрапленные (содержание Cr2O3 - 45% и более), средневкрапленные и редковкрапленные. Форма рудных тел линзовидная, трубообразная. Рудные минералы представлены ферриалюмохро-митом, алюмохромитом, хромпикотитом. В хромовых рудах известны находки минералов платиновых металлов. Установлены, в частности, минералы палладия и самородное золото, отвечающие гидротермально-метасоматической стадии минералообразования, наложенной как на хромовые руды, так и на вмещающие породы [15 и др.]. Ресурсы хромовых руд Хойлинско-Лагортинского узла категории Р 1 +Р2+Р3 составляют 39,2 млн т, в том числе Кеч-пельского проявления - 26,8, Хойлинского - 12,4 млн т.

Медь. На Полярном Урале выявлены проявления меди, относящиеся к типу медистых песчаников. Наиболее крупным является Саурипейское проявление, расположенное в 50 км восточнее железнодорожной станции Хальмеръю. Это проявление локализовано в песчаниках манитанырдской свиты нижнего ордовика. Рудоносный горизонт прослежен на 2,5 км по простиранию при мощности 110 м. Рудные тела имеют линзовидную форму. Их мощность колеблется от 0,7 до 14,7 м. Рудные минералы представлены самородной медью, халькопиритом, малахитом, ковеллином, купритом, халькозином, борнитом. На глубине преобладает бор-нит-халькозиновая минерализация. В качестве попутного компонента присутствует серебро. Ресурсы меди категории Р2 составляют 300 тыс. т, серебра -1000 т [12].

Следует отметить также Молюдвожское проявление, в общих чертах подобное Саурипейскому. Прогнозные ресурсы меди этого проявления составляют 50 тыс. т, серебра - 10 т.

Золото. В ряде районов Полярного Урала известны коренные и россыпные проявления золота . Наиболее изученным является Манитанырдский район, в пределах которого широко развита гидротермальная золото-сульфидная, золото-сульфиднокварцевая минерализации, локализованная в доор-довикских вулканогенных, вулканогенно-терригенных и терригенных породах [16, 17 и др.).

Рудоконтролирующими структурами являются разрывные нарушения северо-восточного простирания. Выделяется Нияюская рудная зона, в пределах которой выявлены крупное рудопроявле-ние Верхненияюское-2 (рассматривающееся как месторождение) и ряд более мелких проявлений: Верхненияюское-1, Нияхойское-1, Нияхойское-2, Верхнелекелецкое, Ягодное и пунктов минерализации. В северной части района установлена золотоносная россыпь Естошор. По минеральному составу руды являются преимущественно золото-арсено- пирит-пиритовыми. Золото находится в тесной ассоциации с сульфидами и часто наблюдается в виде мельчайших включений в пирите и арсенопирите. Запасы золота Верхненияюского-2 месторождения категории С2 составляют 3,4 т, серебра – 10,9 т, мышьяка – 11,8тыс. т [12 и др.).

Манитанырдский район представляет интерес для проведения дальнейших поисковых работ. Наращивание ресурсного потенциала золота возможно за счет проведения поисковых работ на площади, включающей рудопроявления Верхне-нияюское-1, Ягодное, Нияхойское-2, Нияхойское-1, локализованных в сильно рассланцованных и ка-таклазированных породах с широким развитием в них вкрапленной и прожилково-вкрапленной золотосульфидной минерализации . Вместе с этим, большого внимания заслуживают коры выветривания, которые также могут быть золотоносными.

Бариты . На Полярном Урале в непосредственной близости от хромовых проявлений выделяется Собско-Пальникский баритоносный район. Здесь находятся Хойлинское рудное поле с Хой-линским месторождением и Малохойлинским проявлением и Пальникское рудное поле с Пальник-ским проявлением [18, 19]. Качество руд достаточно высокое, среднее содержание BaSO4 составляет 84,6%, значительная их часть практически без обогащения пригодна для производства утяжелителей буровых растворов. Вместе с этим барит может использоваться в цементной, бумажной, стекольной, химической, лакокрасочной промышленности, при производстве пластмасс, керамики. Запасы руды участков, подготовленных для открытой разработки категорий В+С1, составляют 1,8 млн т, общие запасы руды месторождения категорий В+С 1 +С 2 – 9 млн т, ресурсы – около 7 млн т. На Малохойлин-ском и Пальникском проявлениях и сопредельных участках запасы баритовой руды категории С2 оценены в 7,7 млн т, ресурсы – 9,1 млн т.

Хойлинское месторождение разрабатывалось с 1998 г. в течение нескольких лет. В 2009 г. предприятие было закрыто в связи с проблемами реализации баритовых концентратов. В настоящее время месторождение не осваивается и находится в нераспределенном фонде недр. Тем не менее, на наш взгляд, имеются и геологические, и геологоэкономические предпосылки возобновления эксплуатации Хойлинского месторождения. Важными преимуществами месторождения являются те, что оно относится к собственно баритовым, качество руд высокое, запасы значительные. Возможен прирост запасов и вовлечение в промышленный оборот рядом расположенного Малохойлинского месторождения с использованием единой инфраструктуры. Конечно, выход на рынок баритового сырья требует значительных первичных инвестиций и осложняется конкуренцией со стороны как российских, так и зарубежных поставщиков.

Строительные материалы и другие полезные ископаемые. В связи с возможным в перспективе дорожным и промышленным строительством особо следует отметить имеющиеся в Воркутинском районе и Ненецком автономном округе проявления и месторождения различных строи- тельных материалов. В качестве щебня и бутового камня пригодны магматические породы (габбро, граниты), кварциты и кварцевые песчаники. Карбонатные породы могут использоваться для производства извести, а карбонатные и глинистые – для производства цемента, опоки, как высококремнистые породы, – для производства теплоизоляционных материалов. Важными строительными материалами, потребность в которых весьма высока при различных видах работ, являются достаточно широко распространенные песчано-гравийные и песчано-гравийно-галечные отложения. Строительные материалы, в частности щебень, могут быть в больших объемах востребованы при строительстве, прокладке железнодорожной магистрали – Северного широтного хода.

Наряду с отмеченными выше полезными ископаемыми в рассматриваемом регионе и на сопредельных территориях имеются проявления, месторождения и пункты минерализации меди, свинца и цинка, марганца, редких и редкоземельных элементов, золота, флюорита, баритов, фосфоритов, горного хрусталя и высококачественного жильного кварца, асбеста, глин, цеолитов, мусковита, бирюзы, янтаря, яшмоидов [13, 20–22 и др.]. К наиболее крупным и относительно близко расположенным объектам, находящимся в Ненецком и ЯмалоНенецком автономном округах, кроме уже отмеченного выше месторождения хромовых руд Центральное и ряда перспективных площадей, относятся Центральнопайхойская зона развития плати-ноидно-медно-никелевых проявлений, Амдермин-ское флюоритовое месторождение, Кара-Силовский марганцевоносный узел, Войшорское баритовое месторождение, Лекын-Тальбейское медно-молиб-деновое проявление, Саурейское свинцовое и Хар-бейское молибденовое проявления, золоторудные месторождения Новогоднее Монто и Петропавловское.

Заключение

В Воркутинском районе Республики Коми, входящем в состав Российской Арктической зоны, имеются запасы и ресурсы каменного угля, нефти и газа, хромовых, марганцевых и медных руд, золота, барита и других полезных ископаемых. Важнейшими были и остаются месторождения коксующихся углей Печорского бассейна, разработка которых является основой существования г. Воркута. Запасы коксующихся углей значительные, однако обеспеченность ими действующих горнодобывающих предприятий становится все более ограниченной. Тем не менее, можно прогнозировать относительно устойчивое состояние угледобычи в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе. Однако объемы угледобычи в последние годы являются все-таки невысокими. Для развития угледобывающей отрасли и поддержания города необходимо строительство новых шахт. Пока это остается проблематичным, но вполне вероятно в условиях, в частности, возможного роста металлургических компаний, являющихся основными потребителями коксующегося угля.

В отличие от коксующегося угля востребованность энергетического угля Печорского бассейна существенно сократилась. Это обусловлено конкуренцией на угольных рынках, обостряющимися экологическими проблемами, вытеснением угля более дешевым природным газом, нарастающим развитием зеленой энергетики, в том числе солнечной, водородной. Тем не менее, можно полагать, что энергетические угли, учитывая колебания рыночной конъюнктуры, будут востребованы.

Наряду с месторождениями угля в Косью-Роговской и Коротаихинской впадинах имеются локальные потенциально нефтегазоносные структуры. На западном склоне Полярного Урала находится ранее разрабатывавшееся Хойлинское баритовое месторождение. Заслуживают внимания и дальнейшего геологического изучения ряд рудных районов, в пределах которых известны проявления хромовых, медных, марганцевых руд, золота. К наиболее перспективным можно отнести Манита-нырдский золотоносный район.

Для расширения и освоения минеральносырьевой базы Воркутинского района, решения социально-экономических проблем большое значение имеет развитие региональной транспортной инфраструктуры. Реализация планов строительства железных дорог, выход к Северному морскому пути могут способствовать, в частности, увеличению объемов угледобычи и более масштабным поставкам угля с использованием морского транспорта, повышению инвестиционной привлекательности арктических территорий.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ и правительства Республики Коми в рамках научного проекта № 20-45

110006 р_а.

Список литературы Минерально-сырьевые ресурсы Воркутинского района и перспективы их освоения

- Угольная база России. Т. 1. Угольные бас-сейны и месторождения европейской части России (Северный Кавказ, Восточный Дон-басс, Подмосковный, Камский и Печорский бассейны, Урал) / Гл. ред. В. Ф. Черепов-ский. М.: ЗАО «Геоинформак», 2000. 483 с.

- Атлас пермских углей Печорского бассейна / В.П. Куклев, И.В. Пичугин, А.В. Подмарков, С.К. Пухонто, Н.В. Тимонина, Г.В. Трапез-ников М.: Научный мир, 2000. 232 с.

- Бурый О.В., Калинина А.А., Луканичева В.П. Роль топливного сектора субарктических районов в экономике Республики Коми // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 5 (29). С. 65–76.

- Состояние и проблемы освоения сырьевой базы угля и горючих сланцев / А.П. Боро-винских, М.Б. Тарбаев, М.Я. Попов, А.З. Се-галь, А.П. Шипунов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2015. № 4. С. 60–65.

- Коксующиеся угли Печорского бассейна / И.С. Бредихин, И.Б. Гранович, В.А. Дедеев, В.П. Куклев, И.В. Пичугин, Ю.В Степанов, Л.П. Телехов, А.П. Шипунов. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1985. 128 с.

- Энергетические угли Печорского бассейна / И.Б. Гранович, В.А. Дедеев, О.В Заборин, В.В. Золотова, В.П Куклев, И.В. Пичугин, Ю.В. Степанов, Л.П. Телехов, А.П. Шипунов. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1987. 176 с.

- Государственный доклад о состоянии и ис-пользовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году / Гл. ред. Е.А. Киселев / Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. М., 2020. 494 с.

- Нетрадиционные источники углеводородного сырья арктической зоны европейского Севе-ро-Востока России как основа развития но-вых отраслей промышленности / И.Н. Бур-цев, Д.А. Бушнев, О.С. Котик, Д.В Кузьмин, Д.О. Машин, И.Г. Бурцева // Известия Коми научного центра УрО РАН.2015. № 3(23). С. 71–78.

- Шушков Д.А., Котова О.Б., Шабалин И.Л., Ванг Ю. Синтез цеолитов из золы уноса вор-кутинских теплоэлектростанций и их сорб-ционные свойства // Минералогия техноге-неза. 2017. № 18. С. 174–189.

- Прищепа О.М., Отмас А.А., Куранов А.В. Состояние и перспективы ресурсной базы уг-леводородов в Тимано-Печорском регионе // Геология нефти и газа. 2012. № 5. С. 75–80.

- Результаты оценки начальных суммарных ресурсов углеводородного сырья Республики Коми / А.В. Куранов, А.А. Кутлинский, М.С. Желудова, С.Ю. Матвеева, Н.А. Зегер // Горный журнал. 2013. № 9. С. 57–61.

- Недра Северо-Запада Российской Федерации / В.А. Коровкин, Л.В. Турылева, Д.Г. Руденко, В.А. Журавлев, Г.Н. Ключникова. СПб.: Изд-во СПб. картфабрики ВСЕГЕИ, 2003. 520 с.

- Основные черты геологического строения и минерально-сырьевой потенциал Северного, Приполярного и Полярного Урала / Ред. А.Ф. Морозов, О.В. Петров, А.Н. Мельгунов. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2010. 274 с.

- Макеев А.Б., Перевозчиков Б.В., Афанасьев А.К. Хромитоносность Полярного Урала. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1985. 152 с.

- Минералогические особенности хромовых руд Лагортинско-Кершорской площади на Полярном Урале / С.К. Кузнецов, Р.И. Шай-беков, М.М. Гайкович, Р.А. Ковалевич, М.В. Вокуев, С.С. Шевчук // Известия Коми на-учного центра УрО РАН. 2013. № 2 (42). С. 73–82.

- Кузнецов С.К., Майорова Т.П., Сокерина Н.В., Филиппов В.Н. Золоторудная минера-лизация Верхненияюского месторождения на Полярном Урале // Записки Российского минералогического общества. 2011. № 4. С. 58–71.

- Ефанова Л.И., Кузнецов С.К., Тарбаев М.Б., Майорова Т.П. Золотоносность Манитанырд-ского района и перспективы наращивания ресурсного потенциала (Полярный Урал) //Руды и металлы. 2020. № 3. С.39–51.

- Юшкин Н.П., Кунц А.Ф., Таранина Т.И. Ба-риты Урало-Пайхойской провинции. Екате-ринбург: УрО РАН, 2002. 338 с.

- Герасимов Н.Н. Добыча и переработка бари-тового сырья // Горный журнал. 2007. № 3.С. 75–79.

- Литошко Д.Н. Топоминералогия медно-молибденитовой рудной формации Полярно-го Урала. Л.: Наука, 1988. 212 с.

- Шайбеков Р.И. Платиносульфидная минера-лизация в габбро-долеритах Пай-Хоя. Сык-тывкар, 2013. 108 с.

- Юшкин Н.П., Кунц А.Ф., Тимонин Н.Н. Ми-нерагения Пай-Хоя. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 290 с.