Минеральные примеси в керамике неолита-энеолита археологических памятников Вычегодского края

Автор: Лысюк Г.Н., Паршуков Ю.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 10 (118), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127721

IDR: 149127721

Текст статьи Минеральные примеси в керамике неолита-энеолита археологических памятников Вычегодского края

В сомнительных случаях опаснее сделать ошибку в утверждении искусственной примеси, нежели в ее отрицании, так как утверждение должно свидетельствовать о таком развитии культуры, какого она не имела.

В. А. Городцов

В археологической литературе, керамическая посуда традиционно рассматривается как наиболее информативный многоплановый источник (Глушков, 1996). Керамика, помимо собственно археологических сведений (планиграфические и стратиграфические особенности залегания в культуровмещающих отложениях), содержит информацию технологического (физико-химический состав глин, добавок, операции по формовке, обжигу, а также особенности орудий для обработки глин), социально-экономического (функциональное использование керамического материала) и культурологичес- кого (способы передачи и усвоения гончарной информации, межкультурные контакты носителей керамических традиций) свойств.

Несмотря на огромное значение керамики, в большинстве работ ее изучение до сих пор ограничивается фиксацией наиболее ярких внешних черт, описанием формы, орнаментации и визуального (без каких-либо приборов) определения искусственно введенных примесей.

В данной работе хотелось бы остановиться на таких широко распространенных видах примесей, как шамот и дресва. В археологической литературе под шамотом понимается керамический бой (раздробленная керамика), искусственно введенный в глиняное тесто для увеличения огнестойкости изделия (Бобринский, 1978; Глушков, 1996). С этой же целью добавляется и дресва — остроугольные включения преимущественно конгломеративного состава (например, кварц в сочетании с полевым шпатом и слюдой). В эпоху неолита — энеолита на Европейском Сeвeро-Вос-токе нашлось бы немного археологических культур или культурных типов, в керамике которых не было бы зафиксировано этих примесей. Их наличие или отсутствие — нередко дополнительный аргумент в пользу смешения или взаимовлияния носителей тех или иных культурных традиций.

Комплексные геолого-археологические исследования, начатые в последние годы, позволили получить дополнительную информацию, связанную, в частности, с особенностями формовочных масс керамики рассматриваемых эпох (Паршуков, Лысюк, 2003. С. 6—27).

Ниже излагаются результаты исследований 32 образцов керамики. Выборка была составлена из материалов керамических серий эпох неолита (камского типа — 4 образца, ямочно-гребенчатой керамики — 4 образца, печородвинской культуры — 4 образца) и энеолита (чужъяельской культуры — 20 образцов).

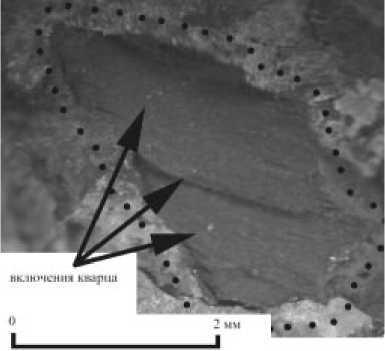

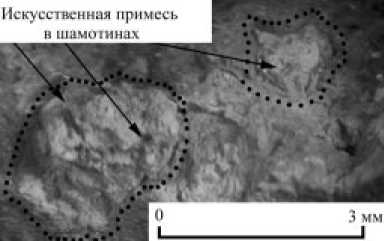

В неолитической керамике искусственно введенная примесь (шамот) была обнаружена лишь в двух образцах печоро-двинской археологической культуры — это остроугольные включения размерами 1—3 мм, значительной концентрации (около 8 на 1 см2) и твердости (по сравнению с глинистыми комочками), которые содержат наряду с естественными примесями и искусственные (рис. 1). В остальных образцах эпохи неолита зафиксированы включения глины в виде изоморфных комочков различных размеров (0,5—4,0 мм) и концентрации. Все они однородной структуры, рыхлые (рис. 2), реже плотные (рис. 3), содержат небольшие включения окатанного песка. Появление ко- вают эту особенность, превращаясь в практически однородную массу.

В энеолитической керамике чужъяельской археологической культуры примесь дресвы обнаружена в 9 образцах — это остроугольные включения размерами 1— 3 мм (средние размеры 1,5 мм), в концентрации 1 : 3 — 1 : 4. В формовочной массе остальных 11 образцов зафиксированы специфические признаки, которые позволяют четко диагностировать пластическое сырье — это включения небольших (около 1—2 мм) комочков глины, незначительная концентрация органических остатков, присутствие песка или горных пород, которые представлены слабоокатан-ными и неокатанными частицами различной размерности (0,2— 3,0 мм) и цветности. По мнению ряда исследователей, содержание вышеназванных компонентов характеризует сырье как илистое (так называемые горные илы), отбор которого происходил вдоль русел рек, протекавших по сильно изрезанной каменистой местности, по берегам горных водоемов (Бобринский, Васильева, 1998). Диагностическая надежность подобных признаков многократно проверена и подтверждена экспериментальными данными (Бобринский, 1999).

Проведенный анализ позволяет

Рис. 2. Изоморфные комочки чистой глины (включения красной глины) в неолитической керамике (поселение Вис I, нижняя Вычегда)

Рис. 3. Нерастворившийся комочек глины в образце неолитической керамики (поселение Вис I, нижняя Вычегда)

мочков глины в формовочной массе возможно при использовании глиноподобных материалов — илов, где комочки чистой нерастворившейся глины содержатся в естественном виде, а также при подготовке формовочной массы из сухой (или высушенной) глины путем дробления. Кроме того, комковатость также сохраняется у жирных глин, в то время как тощие глины, приведенные во влажное состояние, быстро утрачи-

Рис. 1. Включения шамота в неолитической керамике (поселение Эньты VI, средняя Вычегда)

сделать ряд выводов:

— Прежде всего, хотелось бы отметить необходимость и перспективность подобных комплексных исследований, позволяющих точнее диагностировать те или иные специфические признаки формовочных масс керамики;

— Исследование вышеназванных образцов, позволяет высказать предположение о значитель ной вариативности в составах формовочных масс керамики неолита — энеолита с археологических памятников Вычегодского края.

Pабота выполнена при финансовой поддержке проекта PГHФ № 03-01-00537а .

Список литературы Минеральные примеси в керамике неолита-энеолита археологических памятников Вычегодского края

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. М., 1978.

- Бобринский А. А., Васильева И. Н. О некоторых особенностях пластического сырья в истории гончарства // Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара, 1998. С. 193-217.

- Глушков И. Г. Керамика как археологический источник. Новосибирск, 1996.

- Паршуков Ю. В. Лысюк Г. Н. Комплексные методы в изучении формовочной массы энеолитической керамики с памятников р. Вымь // Studia Juvenalia, Сыктывкар. 2003. С. 6-27.