Минеральный состав зон пиритизации Кыввожского района (Средний Тиман)

Автор: Кузнецов С.К., Майорова Т.П., Сокерина Н.В., Филиппов В.Н., Есев А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (238), 2014 года.

Бесплатный доступ

Минералогическое изучение зон сульфидной минерализации, широко развитых в Кыввожском районе Среднего Тимана, показало присутствие в них наряду с пиритом галенита, халькопирита, сфалерита, пирротина, кобальтина, ковеллина, монацита, ксенотима, минералов висмута и теллура. Весьма характерны также для данного района минералы редких земель: монацит, ксенотим; отмечаются минеральные фазы Ag-Se, Pb-Nb, Th-U, Sr-Tb. Выделяются две основные стадии минералообразования: ранняя - пиритовая - и поздняя - халькопирит-галенит-сфалеритовая - с сопутствующими минералами редких металлов и редких земель. Зоны пиритизации заслуживают внимания при поисках коренных месторождений золота, которое, вероятнее всего, относится к поздней стадии минералообразования. Наиболее перспективны участки с наложенной халькопирит-галенит-сфалеритовой и редкометалльно-редкоземельной минерализацией.

Зоны пиритизации, сульфиды, золото, кыввож, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/149128608

IDR: 149128608

Текст научной статьи Минеральный состав зон пиритизации Кыввожского района (Средний Тиман)

На Среднем Тимане в породах рифея широко развиты зоны пиритизации, представляющие большой интерес в связи с изучением закономерностей развития эндогенных процессов и проблемой золотоносности региона [1—5]. В частности, в Кыввожском районе в аллювиальных отложениях рек Средний Кыввож, Кыввож и других водотоков давно известны находки золота, имеются россыпи с оцененными запасами, однако коренные источники остаются неизвестными. В связи с этим нами проведено изучение минерального состава зон пиритизации, наблюдающихся в коренных обнажениях.

Методы исследований

Изучение рудной минерализации проводилось в аншлифах с использованием оптического микроскопа, растрового электронного микроскопа JSM-6400 с энергетическим рентгеновским спектрометром фирмы Link. Флюидные включения в жильном кварце, сопутствующем рудной минерализации, изучались под микроскопом в двуполированных кварцевых пластинах толщиной 0.3—0.5 мм. Оценивались форма, величина, наполнение включений, определялась температура гомогенизации. Нагрев кварцевых пластин осуществлялся на криотермостолике THMSG600 фирмы Linkam.

Общие сведения о геологическом строении района

Кыввожский район находится в пределах Вольско-Вымской гряды, вытянутой в северо-западном направлении и сложенной метаморфическими породами верхнепротерозойского комплекса. С запада Вольско-Вымская гряда ограничена Вымским разломом северо-северо-западного простирания, проходящим по контакту верхнепротерозойских пород с породами терригенно-карбонатного комплекса верхнего девона и перми. На востоке породы верхнего протерозоя под углом около 30° погружаются под терригенно-карбонатные отложения.

Верхнепротерозойские отложения делятся на две свиты: лун-вожскую (V1lv) и кыввожскую (V1kv). Лунвожская свита состоит из трех толщ. Нижняя и верхняя толщи сложены переслаивающимися темносерыми углисто-кварц-хлорит-се-рицитовыми, кварц-хлорит-сери-цит-глинистыми сланцами, алев-росланцами и метаалевролитами. Встречаются пласты гравелитов и разнозернистых песчаников. На нескольких уровнях отмечены углистые разности сланцев с содержаниями углеродистого вещества от 0.5—1.5 до 5—7 %. Средняя толща сложена кварцитами и кварци-то-песчаниками, светло-серыми с буроватым оттенком, мелкозернистыми, массивными и грубоплитчатыми, с подчиненными прослоями темно-серых глинистых хлорит-серицит-кварцевых сланцев. Общая мощность свиты достигает 3800 м.

Кыввожская свита делится на две толщи. Породы нижней толщи развиты в центральной части Вольско-Вымской гряды, слагают ядро крупной синклинальной складки на ее восточном склоне. В основном это переслаивающиеся серозеленые серицит-хлорит-кварце-вые филлитовидные сланцы и алев-росланцы. Верхняя толща образует полосу северо-западного простирания шириной до 1 км и представлена тонкоплитчатыми кварц-серицит-хлоритовыми, углисто-хлорит-сери-цитовыми сланцами, алевросланца-ми и метаалевролитами. В нижней части разреза развиты редкие прослои известняков и известковистых алевролитов, в верхней — маломощные прослои кварцито-песчаников. Мощность кыквожской свиты составляет 800 м.

Основными элементами разрывной тектоники являются разломы северо-западного, так называемого тиманского направления. Эти нарушения подчеркивают линейность структур рифейского фундамента. Хорошо выражены разломы северо-восточного простирания, обусловливающие блоково-ступенчатый характер геологического строения региона. Вдоль крупных разрывных нарушений прослеживаются зоны дробления, милонитизации, повышенной трещиноватости.

Из магматических пород в пределах Вольско-Вымской гряды известны субвулканические дайки базальтов и туфы основного состава.

Дайки приурочены к разломам субмеридионального и северо-западного простирания. Мощность их изменяется от нескольких десятков сантиметров до 80—100 метров, протяженность — от первых километров до 10—12 км.

Зоны прожилково-вкраплен-ной сульфидной минерализации (зоны пиритизации) локализованы в сланцевых толщах лунвожской и кыввожской свит и контролируются в основном разрывными нарушениями субмеридионального простирания. Породы в зонах развития сульфидной минерализации обычно интенсивно рассланцованы (раз-

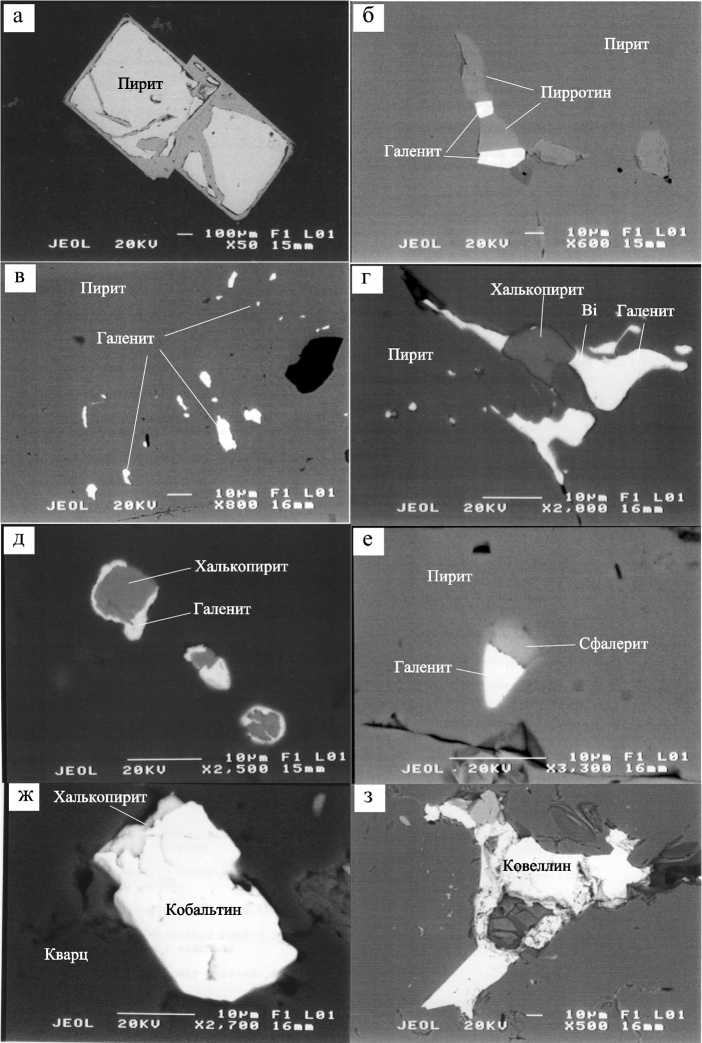

Рис. 1. Основные минералы зон пиритизации: а — пирит, частично замещенный гидроксидами железа; б—е — пирротин, галенит, халькопирит и сфалерит; ж, з — кобальтин и ковеллин

листованы), катаклазированы и оже-лезнены. Часто сульфидная минерализация приурочена к слойкам алевролитов в сланцах, к нарушенным контактам сланцев и прослоев кварцитов.

Результаты исследований и их обсуждение

Минеральный состав зон развития сульфидной минерализации весьма разнообразен. Наряду с пиритом присутствуют пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит, монацит, ксенотим и целый ряд других минеральных фаз.

Пирит (FeS 2 ) является основным и наиболее распространенным минералом. Образует прожилки, линзочки, желваки в сланцах мощностью до 5—7 см, состоящие из зерен различной величины. Часто встречается в виде вкраплений единичных, хорошо ограненных кристаллов кубической формы или зерен сложной формы (рис. 1, а). Величина кристаллов достигает 2—3 см. Нередко зерна пирита и их скопления раздроблены (раздавлены). По трещинам в них (и в тенях давления) развивается кварц. Весьма характерно замещение пирита бурыми гидроксидами железа. Пирит практически не содержит примесных элементов, лишь в одном анализе в составе пирита установлен Co (7.27 мас. %).

Пирротин (FeS) отмечается редко в виде мелких (до 20 мкм) зерен относительно изометричной или сложной формы, находящихся в кварце, пирите (рис. 1, б). В одном случае нами наблюдались включения пирротина в срастаниях с галенитом в трещине пирита.

Халькопирит (CuFeS 2 ) встречается довольно часто и развивается по трещинам в пирите. Форма зерен неправильная, величина достигает 10— 15 мкм (рис. 1, г, д). Весьма характерны срастания халькопирита с галенитом.

Ковеллин (CuS) устанавливается редко в виде зерен неправильной формы в трещинах пирита (рис. 1, з). Величина зерен достигает 40 мкм.

Галенит (PbS) в большинстве случаев представлен мелкими (1— 3 мкм), иногда многочисленными включениями в пирите (рис. 1, в—е). Мельчайшие включения галенита величиной до 0.5 мкм наблюдались нами в одном из зерен ковеллина. Кроме того, обнаруживаются более крупные ксеноморфные зерна галенита величиной до 10—15 мкм, находящиеся в трещинах пирита и кварца. Нередки случаи срастания и обрастания зерен халькопирита галенитом, срастания зерен галенита и сфалерита. В составе галенита в одном из анализов установлен Bi до 3.9 мас. %.

Сфалерит (ZnS) встречается редко в виде включений в пирите величиной до 5 мкм (рис. 1, е). В составе сфалерита всегда устанавливается Fe до 9.5 мас. %.

Кобальтин (CoAsS) обнаружен в единичных случаях в виде зерен величиной до 25 мкм в кварце, иногда в срастании с халькопиритом, а также 14

Т а б л и ц а 1

Химический состав кобальтина, мае. %

|

№ |

Co |

Ni |

Fe |

As |

S |

∑ |

|

|

1 |

24.82 |

7.94 |

2.8 |

39.65 |

18.41 |

93.62 |

(Co0.74 , F e 0.09 , Ni0.24)As0.93S1.01 |

|

2 |

32.63 |

0.5 |

4.76 |

36.75 |

18.88 |

93.52 |

(С о 0.96 , F e 0.15 , Ni0.01)A s 0.85 S1.02 |

|

3 |

32.22 |

0 |

3.67 |

41.15 |

19.13 |

96.17 |

(Co0.93 , F e 0.11)As0.94S1.02 |

|

4 |

31.99 |

0.62 |

4.25 |

37.01 |

18.63 |

92.5 |

(Co0.96 , F e 0.13 , Ni0.02)As0.87S1.02 |

|

5 |

33.44 |

0.61 |

3.68 |

37.81 |

17.15 |

92.69 |

(Coi.01 , Fe0.12 ,Ni< ).02)As0.9S0.95 |

|

6 |

31.88 |

0 |

3.35 |

37.8 |

19.53 |

92.56 |

(Co0.95 , F e 0.1 )As0.89S 1.07 |

|

7 |

29.2 |

2.37 |

3.24 |

43.32 |

16.15 |

94.28 |

(Co0.89 , F e 0.1 , Ni0.07)Asi.04S0.9 |

в виде мелких включений (3—5 мкм) в халькопирите (рис. 1, ж). В составе кобальтина присутствуют Fe до 4.3 и Ni до 8 мас. % (табл. 1).

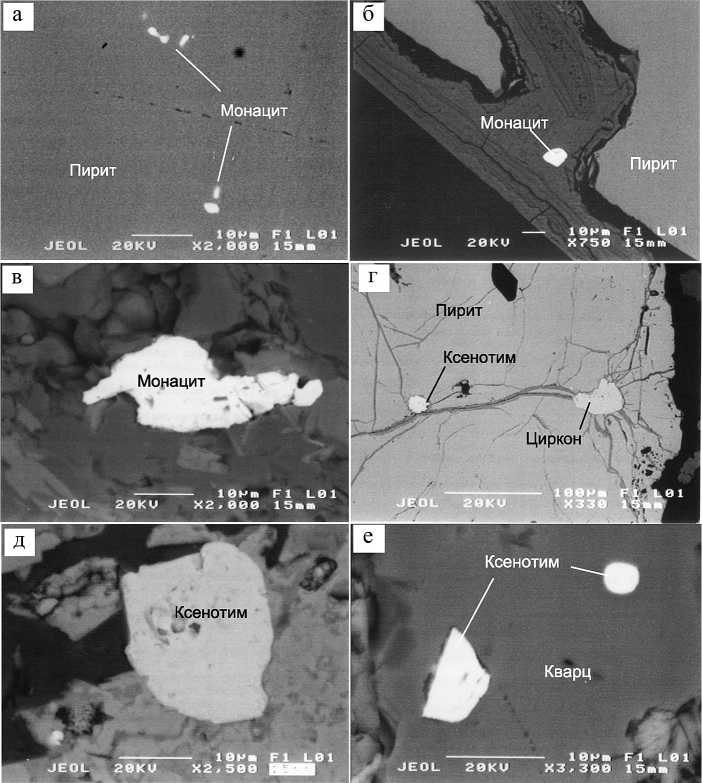

Монацит (Ce, La, Nd...)|PO 4 | встречается часто. Представлен мелкими включениями в пирите, величина которых обычно не превышает 3—10 мкм (рис. 2, а—в). Кроме того, зерна монацита величиной до 20— 30 мкм отмечаются в кварце, кварц-слюдистой массе. В составе монацита в небольших количествах присутствуют Pr, Sm, Gd, Th (табл. 2).

Ксенотим Y[PO 4 ], как и монацит, встречается часто в виде включений в пирите, кварце, кварц-слю-дистой массе (рис. 2, г—е). Величина зерен ксенотима достигает 30—50

Рие. 2. Монацит (а, б, в) и ксенотим (г, д, е) в зонах пиритизации

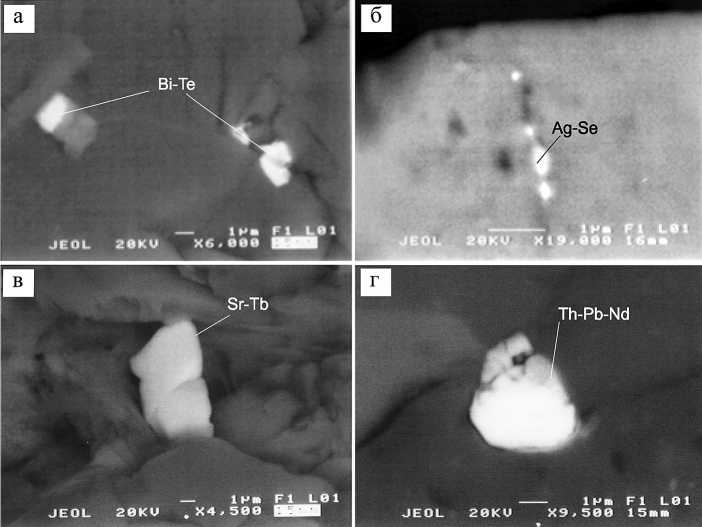

мкм. В составе ксенотима присутствуют Gd, Dy, Er, Yb, иногда Ho (табл. 3). Наряду с отмеченными выше минеральными фазами в зонах пиритизации нами обнаружены точно не диагностированные сульфиды Bi + Te (рис. 3, а), возможно, жозеит Bi4Te2S или ингодит Bi(S,Te). В одном случае установлен самородный висмут в виде мельчайшего включения (около 1 мкм) в галените. В ковеллине установлены включения размером 0.5 мкм состава Ag + Se (рис. 3, б), которые по соотношению компонетов близки к науманниту Ag2Se; в кварце — столь же мелкое зерно сложного состава, основными компонентами которого являются Pb — 39.6 мас. % и Nb — 27.7 мас. %

Т а б л и ц а 2

Химический состав ксенотима, мае. %

|

№ |

P 2 O 5 |

Fe 2 O 3 |

Y 2 O 3 |

Sm 2 O 3 |

Gd 2 O 3 |

Dy2O3 |

Er 2 O 3 |

Yb 2 O 3 |

Tb 2 O 3 |

Ho2O3 |

∑ |

|

1 |

34.15 |

4.97 |

36.9 |

— |

4.66 |

4.93 |

1.76 |

— |

— |

— |

87.37 |

|

2 |

23.31 |

— |

31.74 |

1.42 |

7.35 |

8.79 |

2.57 |

— |

2.57 |

— |

77.75 |

|

3 |

38.97 |

2.34 |

42.9 |

— |

3.67 |

6.61 |

4.16 |

2.32 |

— |

— |

100.97 |

|

4 |

31.3 |

— |

46.02 |

— |

4.55 |

5.75 |

2.26 |

3.82 |

— |

— |

93.7 |

|

5 |

37.71 |

— |

39.17 Хи |

— мическ |

3.82 ий сост |

6.28 ав мон: |

3.49 щита, |

4.2 мас. % |

— |

2.01 Т а б л |

96.68 и ц а 3 |

|

№ |

P 2 O 5 |

CaO |

Fe 2 O 3 |

LaA |

Ce2O3 |

РГ 2 О з |

Nd2O3 |

Sm2O3 |

Gd2O3 |

ThO2 |

∑ |

|

1 |

28.64 |

— |

— |

13.06 |

30.04 |

2.77 |

11.19 |

2.43 |

1.91 |

— |

90.04 |

|

2 |

31.13 |

1.00 |

— |

11.33 |

24.6 |

2.41 |

11.46 |

2.6 |

1.67 |

4.55 |

90.75 |

|

3 |

33.17 |

0.41 |

2.95 |

4.33 |

22.11 |

4.28 |

22.32 |

6.67 |

2.65 |

— |

98.89 |

|

4 |

30.71 |

0.43 |

2.53 |

13.86 |

26.39 |

— |

9.45 |

2.43 |

1.92 |

3.81 |

91.53 |

|

5 |

31.99 |

1.08 |

3.79 |

10.13 |

24.32 |

— |

11.04 |

2.93 |

2.51 |

4.93 |

92.72 |

Рис. 3. Редкие минеральные фазы Bi—Te (а), Ag—Se (б), Sr—Tb (в), Th—Nd

(близко к составу чангбайнита — PbNb2O6), в кварце в срастании с пиритом — зерно существенно Th-состава с примесью U, в кварц-слю-дистой массе — зерна Sr+Tb, Th-Pb-Nb-составов (рис. 3, в). Кроме того, предположительно устанавливаются плюмбопирохлор и плюмбоярозит.

Результаты наших исследований, прежде всего наблюдаемые взаимоотношения различных минералов, указывают на длительность и стадийность формирования зон сульфидной минерализации, что согласуется с представлениями других авторов [3]. Можно выделить две основные стадии минералообразования: раннюю — пиритовую и позднюю — халькопи-рит-галенит-сфалеритовую. Вначале произошло формирование пиритовой минерализации. Основную роль здесь, вероятнее всего, играли процессы зеленосланцевого метаморфизма, проявившиеся в позднем вен- де. Развитие гидротермально-мета-морфогенных процессов было неравномерным. Наиболее интенсивными они были в зонах разрывных нарушений, что обусловило скопление в этих зонах наиболее богатой сульфидной минерализации (жильной и прожил-ково-вкрапленной).

Позднее, после перерыва и проявления тектонических подвижек (зерна пирита и их скопления под-

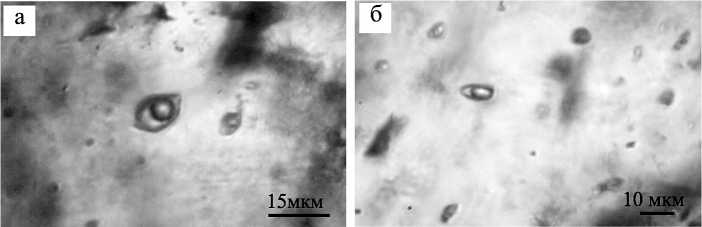

Рис. 4. Наиболее типичные первичные флюидные включения в жильном кварце из зон пиритизации: а — включение с газовой фазой 25—30 об. %; б — включение с газовой фазой 60 об. %

верглись дроблению), произошла активизация гидротермальных процессов. Можно выделить халькопи-рит-галенит-сфалеритовую стадию минералообразования. Об этом свидетельствует локализация кварца, халькопирита, галенита, сфалерита в виде тонких прожилок в участках дробления и в отдельных трещинах в пирите. Кроме халькопирита, галенита и сфалерита одновременно с ними или позднее отложились кобальтин, сульфиды Bi+Te, минеральные фазы Ag+Se и др. Особого внимания заслуживает редкометалль-но-редкоземельная минерализация. Минералы редких и редкоземельных металлов, в частности монацит и ксенотим, по времени отложения также близки к халькопирит-гале-нит-сфалеритовой стадии минералообразования, либо являются еще более поздними. Не исключено, что в ходе дальнейших исследований могут появиться основания для выделения самостоятельной редкометалль-но-редкоземельной стадии минералообразования.

Отсутствие надежных возрастных датировок, к сожалению, не позволяет определить время проявления поздней стадии минералообразования (когда образовались халькопирит, галенит, сфалерит, минералы редких и редкоземельных металлов и др.). Ее можно связывать также с поздневендской активизацией тектоно-магматических процессов, хо- тя последние неоднократно проявлялись и позднее, вплоть до палеогена [2 и др.].

Несмотря на то, что золото в ан-шлифах нами не обнаружено, можно полагать, что его коренные проявления связаны с зонами развития сульфидной и совмещенной с ней редкометалльно-редкоземель-ной минерализации, контролирующимися разрывными нарушениями. Косвенным подтверждением этого являются находки в аллюви- альных отложениях сростков золота с жильным кварцем, пиритом [1 и др.]. Большой интерес в связи с этим представляют находки на сопредельных площадях (проявление Ичет-Ю) в девонских конгломератах золота в сростках с монацитом, ксенотимом [4].

Жильный кварц, развивающийся в зонах пиритизации, характеризуется обилием флюидных включений. Включения, как правило, двухфазовые: жидкость+газ (рис. 4). Объем газовой фазы составляет 25—60 об. %. Форма включений неправильная, иногда с элементами огранки или же обратного кристалла, величина обычно не превышает 15 мкм. При нагревании включения гомогенизируются в жидкую фазу при температуре 300—346 °С. Таким образом, гидротермальные растворы были достаточно высокотемпературными, хотя отложение рудной минерализации, учитывая ее полихронность, вероятно, происходило в более широком интервале изменения температуры растворов в условиях ее постепенного понижения.

Заключение

Таким образом, в зонах пиритизации наряду с пиритом развиты галенит, халькопирит, сфалерит, пирротин, кобальтин, ковеллин, минералы висмута и теллура. Весьма характерны минералы редких земель: монацит, ксенотим, отмечаются минеральные фазы Ag–Se, Pb–Nb, Th–Pb–Nb, Th–U, Sr–Tb. Выделяются две основные стадии минералообразования: ранняя — пиритовая и поздняя — халькопи-рит-галенит-сфалеритовая, с сопутствующими минералами редких металлов и редких земель. Золото, вероятнее всего, связано с поздней стадией минералообразования. Зоны пиритизации могут рассматриваться как потенциально золотоносные и заслуживают внимания при поисках коренных месторождений. Наиболее перспективны участки с наложенной халькопирит-гале-нит-сфалеритовой и редкометалль-но-редкоземельной минерализацией.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 27 (проект УрО РАН № 12-П-5-

1027), программы Президиума РАН «АРКТИКА», НШ-4795.2014.5.

Список литературы Минеральный состав зон пиритизации Кыввожского района (Средний Тиман)

- Дудар В. А. Россыпи Среднего Тимана // Руды и металлы. 1996. № 4. С. 80-90.

- Кочетков О. С. Золотоносность Тимана // Руды и металлы. 1996. № 4. С. 66-80.

- Макеев А. Б., Дудар В. А. Самородки золота россыпных проявлений Приполярного Урала и Среднего Тимана // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. № 11. С. 15-18.

- Мальков Б. А., Филиппов В. Н., Швецова И. В. Необычный эндогенный парагенезис мелкого самородного золота в девонских россыпях Среднего Тимана // Сыктывкарский минералогический сборник № 36: (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 126). Сыктывкар, 2010. С. 90-109.

- Плякин А. М. Коренные источники золота для россыпей Среднего Тимана // Золото, платина и алмазы Республики Коми и сопредельных регионов: Материалы всерос. конф. Сыктывкар: Геопринт, 1988. С. 38-39.