Минералогические особенности хромовых руд Лагортинско-Кершорской площади на Полярном Урале

Автор: Кузнецов С.К., Шайбеков Р.И., Гайкович М.М., Ковалевич Р.С., Вокуев М.В., Шевчук С.С.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 2 (14), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучен вещественный состав хромовых руд Лагортинско-Кершорской площади Полярного Урала, находящейся в северной части Войкаросынинского ультрабази- тового массива. Рудные тела пространственно тяготеют к дунитам райизско- войкарского дунит-верлит-гарцбургитового комплекса. Хромшпинелиды представ- лены хромпикотитом. В хромпикотите встречаются включения платиноидов ос- мий-иридий-рутениевого состава ряда лаурит-эрликманит. В сульфидах никеля обнаруживаются микровключения минералов палладия, представленные соболев- скитом, потаритом, звягинцевитом и плюмбопалладинитом. Лагортинско-Кер- шорская площадь и другие районы Войкаросынинского массива заслуживают внимания не только в отношении хромитов, но и золото-платиноидной минерали- зации, которая может быть «наложена» как на хромовые руды, так и на породы.

Полярный урал, ультрабазиты, хромовые руды, хромшпинелиды, сульфиды, платиноиды

Короткий адрес: https://sciup.org/14992608

IDR: 14992608 | УДК: 553.461

Текст научной статьи Минералогические особенности хромовых руд Лагортинско-Кершорской площади на Полярном Урале

Хромовые руды Полярного Урала связаны с находящимися здесь крупными ультрабазитовыми массивами Войкаросынинским, Райизским и Сыум-кеуским. Эти массивы достаточно хорошо изучены как геологически, так и в отношении хромитоносно-сти. Проведена геологическая съемка масштабов 1:200000 и 1:50000. С начала 1960-х гг. выполнен большой объем специализированных на хромиты поисковых работ, в результате которых открыты промышленные месторождения. В изучении геологического строения массивов и их хромитоносности в разные годы принимали участие: Ю.Е.Молдаван-цев, Г.П.Софронов, В.Ф.Морковкина, Б.В.Перевоз-чиков, А.А.Савельев, Г.Н.Савельева, А.К.Афанась-ев, П.М.Кучерина, В.В.Макарихин, М.А.Маслов, А.М.Овечкин, А.Б.Макеев, Н.В.Вахрушева, В.Г.Ко-тельников, Н.И.Брянчанинова, Е.В.Шарков, В.Р.Шме- лев и многие другие геологи [1, 2, 3–5 и др.]. Имеется ряд работ, посвященных платинометальности ультрабазитов и хромовых руд [6, 7–11, 12, 13 и др.].

В настоящее время на восточном склоне Полярного Урала ведется разработка хромитовых месторождений. На Лагортинско-Кершорской и других площадях ОАО «МИРЕКО» продолжаются поисковые работы. Нами изучен вещественный состав хромовых руд Лагортинско-Кершорского района, находящегося в северной части Войкаросынинского массива и охватывающего площадь верховьев р. Лагорта-Ю.

Основные сведения о геологическом строении и хромитоносности района

Войкаросынинский массив протягивается вдоль восточного склона Полярного Урала на расстояние около 200 км при ширине до 18 км. С этим массивом связано более 200 хромитовых проявлений и точек минерализации. Данный массив обычно рассматривается как часть офиолитового аллахто-на, надвинутого с востока на край ВосточноЕвропейской платформы [14 и др.]. Выделяется три полого залегающих покрова, прослеживающихся в виде вытянутых в меридиональном направлении зон. Нижний (западный) сложен сильно метаморфизованными габбро и плагиогранитами, средний – ультрабазитами и габбро, верхний (восточный) – кварцевыми тоналитами и диоритами.

Природа и возраст офиолитов остаются в значительной степени дискуссионными. Геологические данные и датировки абсолютного возраста позволяют считать, что их формирование, включая собственно ультрабазиты Войкаросынинского массива, происходило в палеозойское время в интервале от ордовика до раннего девона.

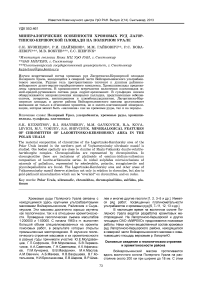

Лагортинско-Кершорская площадь сложена интрузивными породами ультраосновного и основного состава, относящимися к райизко-войкарскому, кэршорскому, дзеляюскому и лагортаюскому комплексам (рис. 1). Местами они перекрыты рыхлыми отложениями кайнозойского возраста.

Наиболее широко распространены породы райизко-войкарского ультрабазитового комплекса (σ,υ,σO 2 rv). Доминирующее положение занимают среднезернистые перидотиты (гарцбургиты) и ду-

υσ Srv

Q

υσS нел нский

υσO rv

σ

υ

νS hd

υS ks

σ

νS ks

υσSrv

Q

σ

1.5

3 км

σS rv

σ

σS rv

Уч-к Керш

Условные обозначения

υσSrv

Q

Q

υS ks

ν

в

υ σ S ks

υσ надвиг.

υσO rv

υσO rv ч-к Вер ч-к Егарт

σ υ σS rv

Разрывные нарушения достоверные предполагаемые ^-<_У Главный Уральский предполагаемый

Уч-к Лагортинский σS r

υσSrv σSrv

Qυ

Уч-к Малолагортинский σ- υσSrv

Q υσ Srv σ

σ S1-2 ks υ

υσ

υσ Srv υσO rv σO rv υ

υ 3 σ 3 S 1-2 rv σ 3

аб аб

Рис. 1. Геологическая схема Лагортинско-Кершорской площади (по материалам ООО «Кратон», 2011). Условные обозначения: 1 – четвертичные отложения; 2 – лагортинский комплекс параллельных даек: доле-риты, габбро-долериты; 3 – кершорский дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый комплекс: а – дуниты и верлиты нерасчлененные, б – верлиты, в – габбро-амфиболиты. Райизско-войкарский гипербазитовый мегакомплекс. 4 – верлит-дунитовый комплекс: а – дуниты повышенной железистости с клинопироксени-том, б – дуниты повышенной железистости с клинопироксенитом и верлиты нерасчлененные; 5 – дунит-гарцбургитовый комплекс: а – дуниты с высокохромистым хромшпинелидом, б – гарцбургиты; 6 – гарцбургитовый комплекс: а – дуниты с глиноземистым хромшпинелидом, б – гарцбургиты неистощенные (20–35% пироксенов) и парагенерация их с линейными жилоподобными выделениями дунитов в количестве до 10%

|

υ2 σ2 S1-2 rv |

σ 2 |

υ2 σ2 S1 rv |

|

а |

б |

υ 1 σ 1 O 2-3 rv σ 1 υ1σ 1 1

ниты. Значительно менее распространены мелкозернистые дуниты, в резко подчиненном количестве отмечаются лерцолиты. В состав данного комплекса входят породы жильной серии, представленые разнообразными пироксенитами (ортопироксениты, вебстериты, редко клинопироксениты) и их оливиновы-ми разновидностями. К жильным образованиям можно также отнести: дунитовые тела, дискордантные по отношению к полосчатости перидотитов.

Кэршорский дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый комплекс (σ,υ, ν О 3 -S 1 k) представлен в основном клинопироксенит-габбровой серией с резким преобладанием габбро. Дуниты и верлиты имеют ограниченное распространение. К жильным образованиям относятся дискордантные к полосчатости пород мелкие тела дунитов и ассоциирующихся с ними оливиновых вебстеритов, жилы анортозитов, габброноритов и пироксенитов.

Породы лагортаюского (S 1 l) комплекса прослеживаются в юго-восточной части рассматриваемого района в виде узкой полосы (0.5-1 км), ориентированной в северо-восточном направлении. В состав комплекса входят габбро-долериты, долери-ты, метариолиты и плагиограниты.

Крайняя юго-восточная часть площади сложена тоналитами и кварцевыми диоритами собско-го комплекса (S 2 -D 1 s). В северо-западной части площади ультрабазиты кершорского и райизско-войкарского комплексов сменяются породами дзе-ляюского комплекса, представленными в основном двупироксеновыми гранулитами, гранатовыми амфиболитами, метагабброноритами.

В пределах всего района широко развиты пластовые тела и дайки плагиогранитов, альбититов (кечпельский комплекс – Pz 2-3 k), метадолеритов (мусюрский комплекс – Tm). В частности, дайки ме-тадолеритов благодаря хорошей устойчивости к выветриванию прослеживаются в виде гряд среди вмещающих пород гипербазитового состава. Мощность даек составляет 2–5 м, иногда 15–20 м, протяженность значительная – 500–800 м и более.

Прослеживаются многочисленные разрывные нарушения, развитые в основном вдоль границ пород разного состава и возраста. Самыми крупными из них являются Главный уральский надвиг и серия подобных ему надвиговых структур северовосточного простирания. Хорошо выражены более мелкие нарушения разной ориентировки.

В пределах Лагортинско-Кершорской площади выделяется ряд хромитоносных участков: Лагор-тинский, Кершорский, Егарт, Верхнелагортинский.

Участок Лагортинский расположен в северовосточной части площади на водоразделе р. Лагор-та-Ю и Труба-Ю. Здесь в породах гарцбургитового и дунит-верлитового комплексов выявлено около 20 рудных тел, образующих зону протяженностью 3.5 км и шириной до 1.8 км. Мощность рудных тел изменяется от 0.5 до 11.7 м, протяженность – до 320 м. Форма тел линзовидная, уплощенно-линзовидная, простирание преимущественно северовосточное, падение – северо-западное крутое до субвертикального. Руды – убого- средневкраплен-ные. Участок Кершорский находится в юго-восточ- ной части площади на водоразделе р. Малая Ла-горта, ручьев Кэршор, Изшор. В поле развития пород гарцбургитового комплекса прослежены две хромитоносные зоны, включающие несколько хромитовых тел, связанных с жилообразными мелкими телами дунитов. В восточной зоне известны проявления Сафроновское и Кершорское. Кроме того, вскрыт ряд небольших рудных тел, приуроченных к жилообразным телам дунитов. Для данного участка характерна общая обогащенность пород хромшпи-нелидами, выражающаяся в повышенном содержании акцессорного хромшпинелида, наличии многочисленных хромшпинелидовых шлиров и прожилков. Участок Егарт расположен на водоразделе р. Большая Лагорта и Лагортаегарт. Площадь участка сложена породами дунит-гарцбургитового комплекса. Выделяются две основные рудные зоны: западная и восточная. В восточной зоне вскрыто рудное тело мощностью до 6 м и протяженностью, предположительно, около 150 м. Хромитовые руды про-жилковые, шлирово-полосчатые, редко-, средне-, густовкрапленные. Участок Верхнелагортинский находится на водоразделе рек Большая Лагорта, Левая Лагорта и руч. Лагортаегарт. В породах ду-нит-верлитового комплекса выделяется рудная зона шириной около 200 м и протяженностью 1800 м. Наиболее крупным здесь является Верхнелагор-тинское проявление, включающее восемь рудных тел мощностью от 0.2 до 3 м и протяженностью от 60 до 400 м.

Петрографические особенности вмещающих пород

Хромовые руды Лагортинско-Кершорской площади локализованы в породах райизско-войкар-ского комплекса, которые представлены в основном гарцбургитами и дунитами.

Гарцбургиты состоят из оливина и ромбического пироксена с небольшой примесью хромита. Под микроскопом гарцбургиты имеют петельчатую структуру, обусловленную развитием серпентина. Оливин наблюдается в виде бесцветных изомет-ричных овальных, чечевицеобразных и удлиненных зерен размером от 0.3–0.5 до 2–3 мм. Почти все зерна оливина разбиты сетью прожилков серпентина, создающей петельчатую структуру. Часто от зерен оливина остаются лишь реликты, а в ряде случаев они полностью замещены серпентином.

Ромбический пироксен образует изометрич-ные и таблитчатые зерна размером от 0.5 до 2–3 мм. Зерна имеют отчетливую спайность и слабый зеленоватый цвет. Пироксен так же, как оливин замещается серпентином. Замещение обычно идет вдоль плоскостей спайности, что приводит иногда к расчленению зерен пироксена на тонкие призмочки. Сравнительно редко наблюдаются псевдоморфозы серпентина по пироксену. Кроме того, серпентин развивается по изогнутым трещинкам и замещает пироксен с краев. По пироксену развиваются также актинолит в виде длинных лучистых кристаллов и, реже, волокнистая светло-зеленая роговая обманка. Отдельные зерна пироксена с краев окаймлены магнетитом и содержат мелкие выделения хромшпинелидов.

Серпентин является обычным минералом гарцбургитов. Он образует прожилки в оливине и пироксене, развивается в межзерновых пространствах, а при интенсивном процессе серпентинизации образует значительных размеров участки в породе, полностью замещая оливин и, реже, пироксен. Серпентин представлен двумя разновидностями: волокнистым хризотилом и листоватым антигоритом. Хризотил имеет желтый, желто-зеленый и зеленоватый цвета; но часто бывает бесцветным. Волокна хризотила плохо различимы под микроскопом. Однако удается заметить, что они располагаются либо перпендикулярно стенкам прожилков, либо косо, либо вдоль прожилков. Антигорит наблюдается в виде изометричных или лучистых бесцветных пластинок размером до 0.2 мм в длину. Ориентировка этих пластинок самая различная: в одних прожилках они располагаются перпендикулярно стенкам, в других – образуют решетчатую структуру или размещаются беспорядочно. При замещении пироксена пластинки антигорита находятся параллельно друг другу. Серпентин всегда содержит то или иное количество магнетита в виде пылевидной вкрапленности, прожилков и скоплений.

Хромшпинелиды отмечаются почти во всех изученных шлифах в небольшом количестве. Они легко определяются по красно-бурому цвету и наблюдаются в виде изометричных (иногда четырехугольных) и удлиненных зерен размером 0.1–0.6 мм. Зерна хромшпинелидов разбиты трещинами различных направлений, по которым иногда развивается магнетит.

Дуниты состоят из оливина с редкой вкрапленностью хромшпинелидов. Для них, также как для гарцбургитов, характерна петельчатая структура, связанная с развитием тонких серпентиновых прожилков. Нередко дуниты почти полностью замещены серпентином.

Оливин наблюдается в виде изометричных, линзовидных и удлиненных зерен размером 0.5– 2.5 мм. Отдельные зерна оливина имеют правильные кристаллографические формы (шестиугольники), но в основном их очертания неровные. Серпентин замещает оливин как по сети трещин, так и с краев зерен. Часто наблюдаются многочисленные мелкие реликты оливиновых зерен размером от 0.01 до 0.5 мм, которые угасают одновременно. Хромшпинелиды встречаются в виде изометрич-ных, удлиненных, а иногда шестиугольных зерен размером от 0.1 до 1.0 мм. Обычно они расположены между зернами оливина и находятся в серпентинитовой массе.

Около хромитовых тел породы обычно в разной степени серпентинизированы и часто превращены в серпентиниты. Мощность зон серпентинизации колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Хромовые руды и их вещественный состав

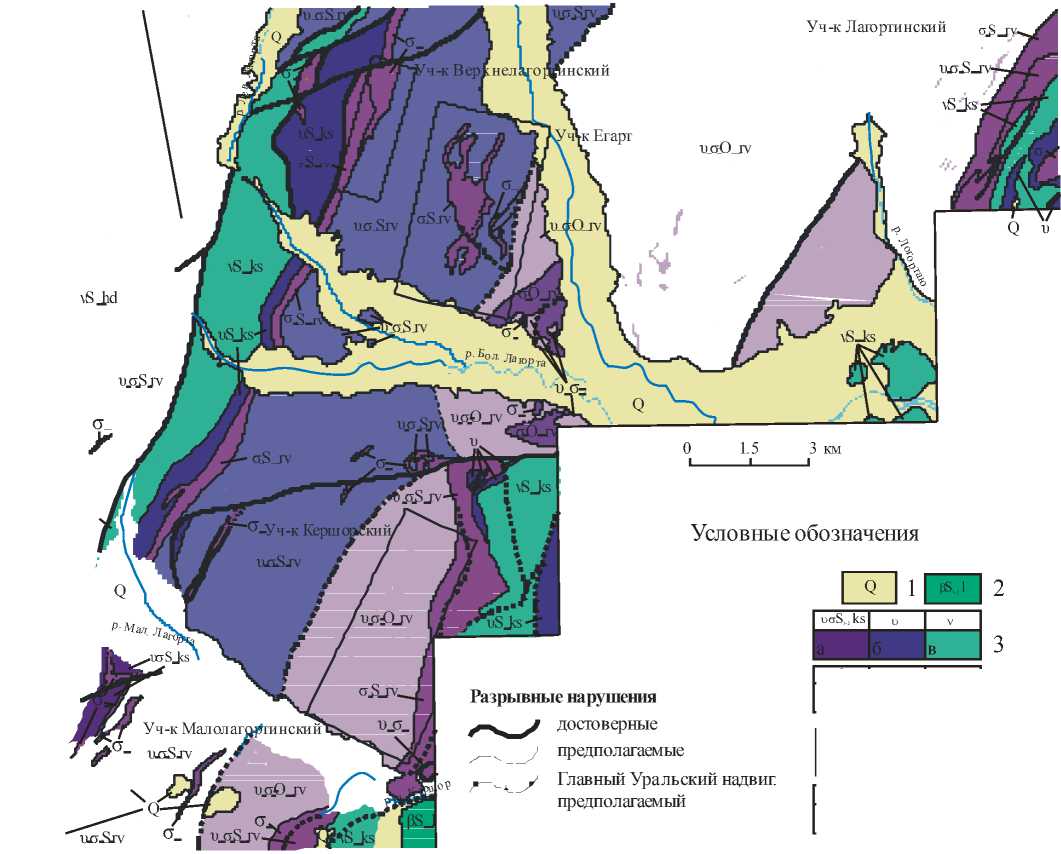

Хромовые руды, как отмечалось выше, делятся на вкрапленные и массивные. Рудные тела, представленные вкрапленными хромитами, имеют неотчетливые контуры и характеризуются посте- пенными переходами с вмещающими породами. Такие руды по текстурным особенностям делятся на густовкрапленные, редковкрапленные, равно-мерновкрапленные, пятнистые, петельчатые и др. Величина хромитовых вкраплений составляет обычно 1–4 мм в поперечнике.

Рудные тела, сложенные массивными хромитами, обычно имеют резкие, часто нарушенные, контакты с вмещающими породами. Наибольшее распространение имеют тела жильной и линзовидной формы, состоящие из сплошной хромитовой массы, структура которой может быть крупно-, средне- и мелкозернистой. В массивных рудах нередко наблюдаются участки вкрапленных хромитов. Иногда присутствуют ксенолиты дунитов, сильно серпентинизированные.

Форма многих рудных тел часто осложнена разрывными нарушениями различной ориентировки. Амплитуда перемещения отдельных блоков колеблется от нескольких сантиметров до 5–6 м. Некоторые рудные тела пересекаются более поздними дайками основного состава. Характерны серпентино-вые прожилки, а также прожилки уваровита мощностью до 2 мм, прослеживающиеся как в хромитовых телах, так и во вмещающих породах, особенно в серпентинитах. На стенках трещин нередко отмечаются корочки киммерерита фиолетового цвета.

В табл. 1 приведены данные химического анализа хромовых руд и вмещающих их дунитов. Содержание Сr 2 O 3 в дунитах составляет 0,15– 0,37%, Fe 2 O 3 – 7,9 – 9,2 %, Al 2 O 3 – 1 %. В хромитовых рудах содержание Сr 2 O 3 колеблется от 13,35 (вкрапленные руды) до 45.8 % (массивные руды). Содержание Al 2 O 3 составляет 6.22–17.20 %, Fe 2 O 3 +FeO – 12,1 – 21,3 %, MgO – 16,4–33,9%. В соответствии с особенностями состава руд выделяются их следующие типы: глиноземистые, высо-кохромистые, высокохромистые и глиноземистые с повышенной железистостью.

Наряду с хромшпинелидами в рудах всегда в том или ином количестве присутствуют силикаты: оливин, серпентин, уваровит и др. Достаточно часто отмечаются магнетит, пентландит, халькопирит, миллерит. В ходе электронно-микроскопических и микрозондовых исследований обнаруживаются микроминеральные фазы галенита, сфалерита, арсенопирита, хизлевудита, ковеллина, джирита, спионкопита, анилита, купроаурид, минеральные фазы осмия, рутения, иридия и палладия, самородные серебро, цинк, медь, железо, никель.

Хромшпинелиды в массивных рудах составляют около 50% объема, во вкрапленных – от 30 до 40% (рис. 2). Они в основном представлены хром-пикотитом (алюминий-магний-железистая разновидность). Величина зерен хромпикотита варьирует в широких пределах от десятых долей миллиметра до 3–5 мм, иногда до 6–8 мм. Форма зерен изомет-ричная, иногда округлая, границы обычно неровные, криволинейные. В массивных рудах зерна хромпикотита соприкасаются между собой, образуя сплошную массу. Иногда между ними имеются промежутки, в которых находятся оливин, серпентин. Часто серпентин развивается по трещинам в

Таблица 1

|

№ проб |

Харак-терис-тика пород и руд |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

MnO |

CaO |

MgO |

K 2 O |

Na 2 O |

P 2 O 5 |

Cr 2 O 3 |

NiO |

ппп |

Сумма |

FeO |

|

290101 |

Около-рудные дуниты |

36,08 |

0,015 |

1,0 |

8,30 |

0,110 |

0,29 |

43,34 |

0,01 |

0,01 |

0,005 |

0,27 |

0,36 |

9,90 |

99,67 |

5,04 |

|

290701 |

То же |

36,18 |

0,01 |

1,0 |

9,20 |

0,120 |

0,16 |

44,07 |

0,01 |

0,05 |

0,005 |

0,15 |

0,43 |

8,62 |

99,81 |

4,36 |

|

291601 |

То же |

34,44 |

0,01 |

1,0 |

9,00 |

0,120 |

0,22 |

42,44 |

0,01 |

0,07 |

0,006 |

0,37 |

0,31 |

11,49 |

99,42 |

4,24 |

|

ВМ-176 |

То же |

39,50 |

0,01 |

1,0 |

7,90 |

0,110 |

0,84 |

43,27 |

0,05 |

0,05 |

0,007 |

0,33 |

0,31 |

6,95 |

100,04 |

4,32 |

|

ВМ-178 |

То же |

39,06 |

0,019 |

1,0 |

9,00 |

0,130 |

0,50 |

41,44 |

0,01 |

0,05 |

0,011 |

0,29 |

0,28 |

8,58 |

99,99 |

4,47 |

|

290102 |

Массивные руды |

1,43 |

0,36 |

17,20 |

17,01 |

0,004 |

0,55 |

17,08 |

0,05 |

0,09 |

0,023 |

44,80 |

0,02 |

0,10 |

98,59 |

- |

|

290201 |

То же |

2,53 |

0,32 |

15,40 |

16,48 |

0,011 |

0,57 |

18,00 |

0,05 |

0,09 |

0,005 |

45,80 |

0,03 |

0,50 |

99,35 |

- |

|

ВМ-184 |

То же |

3,55 |

0,28 |

14,35 |

21,28 |

0,008 |

0,17 |

16,44 |

0,05 |

0,05 |

0,005 |

43,50 |

0,05 |

0,22 |

99,92 |

- |

|

290702 |

Вкрапленные руды |

22,63 |

0,13 |

7,91 |

13,00 |

0,066 |

0,20 |

33,98 |

0,01 |

0,05 |

0,005 |

13,35 |

0,28 |

7,71 |

99,35 |

- |

|

291501 |

То же |

15,48 |

0,22 |

11,99 |

14,60 |

0,033 |

0,23 |

27,37 |

0,05 |

0,05 |

0,012 |

23,28 |

0,18 |

6,34 |

99,78 |

- |

|

290801 |

То же |

25,44 |

0,09 |

6,22 |

12,10 |

0,074 |

0,14 |

35,18 |

0,01 |

0,05 |

0,018 |

10,08 |

0,27 |

10,42 |

100,07 |

- |

Химический состав пород и хромовых руд Лагортинско-Кершорской площади, по данным силикатного анализа, %

Примечание. Анализы выполнены в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН. Аналитик О.В.Кокшарова Определение FeO в рудах не проводилось.

Рис.2. Фрагменты массивных (а,б) и вкрапленных (в,г) хромовых руд.

зернах хромпикотита. Во вкрапленных рудах зерна хромпикотита располагаются в оливин-серицитовой массе в виде единичных выделений или скоплений. Химический состав хромпикотита приведен в табл. 2. Содержание Cr 2 O 3 колеблется от 37 до 64 мас. %. В небольшом количестве присутствуют примеси титана и ванадия.

Следует заметить, что зерна хромпикотита по краям и вдоль трещин часто заметно изменены, что внешне выражается в развитии мелких каверн. По химическому составу зоны изменения отличаются повышенным содержанием Cr2O3, Fe2O3+FeO и значительно более низким содержанием Al2O3. Иногда при переходе от неизмененных к измененным участкам отмечается возрастание содержания TiO2 и V2O5.

Магнетит встречается в виде мелких изо-метричных и неправильной формы зерен, находящихся в серпентине, оливине, пироксене. Обычно они очень мелкие (сотые доли миллиметра), но иногда величина отдельных зерен достигает 0.2–0.4 мм.

Таблица 2

|

№ пробы |

№ зерна |

Положение замера |

Компоненты, мас. % |

|||||||

|

MgО |

Al 2 O 3 |

TiO 2 |

V 2 O 5 |

Cr 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

FeO |

Сумма |

|||

|

Участок Лагортинский |

||||||||||

|

00407 |

4_1 |

центр |

13,38 |

26,17 |

0,34 |

- |

39,65 |

18,19 |

18,13 |

115,86 |

|

4_2 |

зона изменения |

9,68 |

16,93 |

- |

- |

50,33 |

20,97 |

20,88 |

118,79 |

|

|

4_3 |

зона изменения |

5,89 |

8,64 |

1,62 |

- |

45,93 |

34,96 |

34,72 |

131,76 |

|

|

00416 |

1_1 |

центр |

14,1 |

26,08 |

- |

- |

41,03 |

15,96 |

15,91 |

113,08 |

|

1_2 |

край |

14,47 |

25,6 |

0,32 |

0,35 |

42,06 |

16,1 |

16,05 |

114,95 |

|

|

01216 |

8_1 |

центр |

13,34 |

25,48 |

0,42 |

- |

40,89 |

17,38 |

17,32 |

114,83 |

|

8_2 |

центр |

10,46 |

12,29 |

0,35 |

- |

44,92 |

29,2 |

29,04 |

126,26 |

|

|

8_3 |

зона изменения |

10,12 |

7,31 |

0,45 |

- |

51,95 |

28,05 |

27,89 |

125,77 |

|

|

Участок Кершорский |

||||||||||

|

307001 |

2_1 |

центр |

16,31 |

25,61 |

0,41 |

- |

41,34 |

18,17 |

16,34 |

118,18 |

|

2_2 |

зона изменения |

12,94 |

10,95 |

0,57 |

- |

52,87 |

24,93 |

22,4 |

124,66 |

|

|

2_3 |

зона изменения |

12,91 |

9,84 |

0,73 |

- |

52,38 |

27,21 |

24,44 |

127,51 |

|

|

2_4 |

зона изменения |

14,11 |

12,61 |

0,47 |

- |

52,88 |

23,33 |

20,96 |

124,36 |

|

|

2_5 |

зона изменения |

14,1 |

11,39 |

0,65 |

- |

49,92 |

25,82 |

23,19 |

125,07 |

|

|

307203 |

6_1 |

центр |

9,44 |

26,46 |

0,42 |

- |

38,17 |

25,65 |

25,53 |

125,67 |

|

6_2 |

срединная часть |

8,94 |

27,76 |

0,39 |

- |

37,74 |

26,95 |

26,82 |

128,60 |

|

|

6_3 |

зона изменения |

6,02 |

20,42 |

- |

- |

47,43 |

26,68 |

26,54 |

127,09 |

|

|

901501 |

14 |

центр |

14,62 |

23,71 |

- |

- |

43,05 |

19,78 |

17,78 |

118,94 |

|

15 |

срединная часть |

14,5 |

23,25 |

0,26 |

0,3 |

43,94 |

19,54 |

17,57 |

119,36 |

|

|

16 |

край |

14,22 |

22,87 |

0,3 |

- |

42,57 |

20,75 |

18,65 |

119,36 |

|

|

17 |

зона изменения |

11,15 |

2,58 |

1,39 |

- |

51,01 |

34,22 |

30,71 |

131,06 |

|

|

Участок Егартский |

||||||||||

|

501203 |

1_5 |

центр |

8,11 |

8,77 |

- |

- |

59,16 |

27,98 |

25,13 |

129,15 |

|

1_6 |

срединная часть |

4,45 |

2,25 |

- |

- |

59,66 |

38,06 |

34,15 |

138,57 |

|

|

2_1 |

центр |

11,22 |

8,82 |

- |

0,36 |

60,69 |

23,72 |

21,32 |

126,13 |

|

|

2_2 |

край |

6,21 |

1,74 |

- |

- |

61,26 |

35,16 |

31,56 |

135,93 |

|

|

3_1 |

центр |

8,7 |

8,52 |

- |

- |

59,02 |

27,89 |

25,05 |

129,18 |

|

|

3_2 |

край |

3,4 |

- |

- |

- |

36,56 |

65,6 |

58,6 |

164,16 |

|

|

Участок Верхнелагортинский |

||||||||||

|

303002 |

3_1 |

центр |

11,92 |

7,64 |

- |

- |

61,72 |

21,74 |

19,53 |

122,55 |

|

3_2 |

середина |

12,08 |

7,69 |

- |

- |

62,81 |

21,77 |

19,56 |

123,91 |

|

|

3_3 |

край |

11,76 |

6,09 |

- |

- |

62,84 |

24,41 |

21,93 |

127,03 |

|

|

4_1 |

центр |

12,32 |

8,03 |

- |

- |

62,05 |

21,18 |

19,04 |

122,62 |

|

|

4_2 |

край |

11,42 |

7,56 |

- |

- |

61,62 |

21,78 |

19,58 |

121,96 |

|

|

303008 |

10_1 |

центр |

14,51 |

7,92 |

- |

- |

63,04 |

17,54 |

15,77 |

118,78 |

|

10_2 |

край |

14,07 |

7,76 |

- |

- |

63,96 |

17,57 |

15,79 |

119,15 |

|

Химический состав хромшпинелидов Лагортинско-Кершорской площади

Примечание. Анализы выполнены на электронном микроскопе Tescan Vega 3 с энергодисперсионным спектрометром X-max (Oxford instruments) в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН. Аналитик С.С. Шевчук.

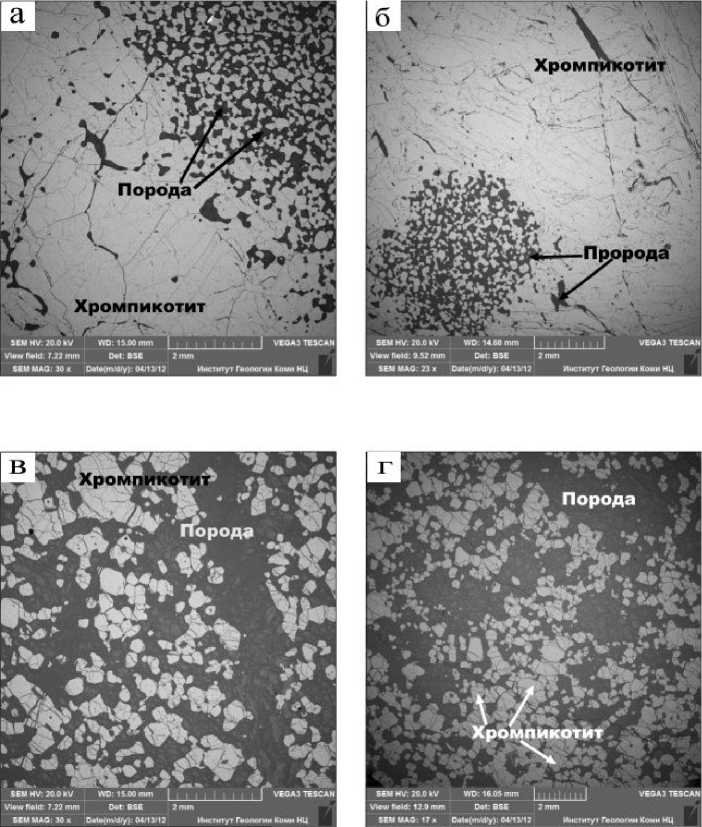

Пентландит отмечается в виде зерен, величина которых достигает 0.2 мм (рис. 3). Обычно они находятся в участках серпентинизации оливина и их форма во многом определяется формой пространства между зернами хромпикотита и оливина. В одном случае пентландит наблюдался нами в виде мельчайших частиц в трещинах и кавернах магнетита. В составе пентландита обнаруживается Co, содержание которого достигает 6.6 мас. % (табл. 3).

Миллерит наблюдается в виде мелких, часто многочисленных зерен в серпентине (рис. 3). Величина таких зерен составляет 0,5–2 мкм. В отдельных случаях величина зерен миллерита достигает 20 мкм. Иногда выделения миллерита отмечаются в зонах изменения хромпикотита. Встречаются зерна, представляющие собой срастания миллерита и пентландита. Химический состав миллерита приведен в табл. 4. Из примесей устанавливаются медь и железо.

Рис.3. Миллерит (а,б) и пентландит (в,г) в хромовых рудах.

Таблица 3

Химический состав пентландита в хромовых рудах Лагортинско-Кершорского района

|

№ аншлифа |

№ зерна |

Компоненты, мас. % |

Сумма |

Кристаллохимическая формула |

|||

|

Ni |

S |

Fe |

Co |

||||

|

199 |

2_2 |

33,81 |

33,35 |

30,57 |

2,27 |

100 |

(Fe 4,23 Ni 4,45 Co 0,3 ) 8,98 S 8,03 |

|

-“- |

3_1 |

34,30 |

33,24 |

30,83 |

1,63 |

100 |

(Fe 4,26 Ni 4,51 Co 0,21 ) 8,98 S 8,01 |

|

-“- |

5_4 |

33,17 |

33,59 |

31,30 |

1,94 |

100 |

(Fe 4,32 Ni 4,35 Co 0,25 ) 8,92 S 8,07 |

|

-“- |

7_4 |

33,81 |

33,40 |

30,87 |

1,92 |

100 |

(Fe 4,27 Ni 4,44 Co 0,25 ) 8,96 S 8,04 |

|

291001 |

3_1 |

33,67 |

30,88 |

33,53 |

1,92 |

100 |

(Fe 4,26 Ni 4,42 Co 0,25 ) 9,93 S 8,06 |

|

То же |

5_1 |

35,94 |

28,52 |

34,11 |

1,43 |

100 |

(Fe 3,93 Ni 4,71 Co 0,19 ) 8,83 S 8,18 |

|

291201 |

6_1 |

43,57 |

17,85 |

32,15 |

6,44 |

100 |

(Fe 2,5 Ni 5,8 Co 0,85 ) 9,15 S 7,84 |

Таблица 4

Химический состав миллерита в хромитовых рудах Лагортинско-Кершорского участка

|

№ аншлифа |

№ зерна |

Компоненты, мас.% |

Сумма |

Кристаллохимическая формула |

||

|

Ni |

S |

Fe |

||||

|

177 |

5_1 |

59,98 |

32,04 |

7,98 |

100 |

(Ni 0,94 Fe 0,13 ) 1,07 S 0,92 |

|

-“- |

6_1 |

65,55 |

29,61 |

4,83 |

100 |

(Ni 1,05 Fe 0,08 ) 1,13 S 0,87 |

|

-“- |

7_1 |

67,75 |

28,88 |

3,37 |

100 |

(Ni 1,09 Fe 0,05 ) 1,14 S 0,85 |

|

-“- |

8_1 |

69,76 |

29,54 |

0,71 |

100 |

(Ni 1,12 Fe 0,01 ) 1,13 S 0,87 |

|

199 |

3_2 |

71,24 |

27,17 |

1,58 |

100 |

(Ni 1,16 Fe 0,02 ) 1,18 S 0,81 |

|

-“- |

3_6 |

65,76 |

33,46 |

0,78 |

100 |

(Ni 1,03 Fe 0,01 ) 1,04 S 0,96 |

|

-“- |

5_5 |

71,04 |

27,11 |

1,86 |

100 |

(Ni 1,16 Fe 0,03 ) 1,19 S 0,81 |

|

-“- |

7_3 |

72,27 |

27,23 |

0,50 |

100 |

(Ni 1,18 Fe 0,01 ) 1,19 S 0,81 |

|

290201 |

2_4 |

63,65 |

2,64 |

33,71 |

100 |

(Ni 0,99 Fe 0,05 ) 1,04 S 0,96 |

|

290301 |

5_1 |

71,83 |

0,63 |

27,54 |

100 |

(Ni 1.17 Fe 0.01 ) 1,18 S 0.82 |

|

291001 |

2_4 |

63,04 |

0,56 |

36,40 |

100 |

(Ni 0,97 Fe 0,01 ) 0.98 S 1.02 |

|

-“- |

3_2 |

71,80 |

0,89 |

27,31 |

100 |

(Ni 1.17 Fe 0,01 ) 1,18 S 0.81 |

|

291201 |

7_1 |

64,87 |

1,08 |

34,04 |

100 |

(Ni 1.01 Fe 0,02 ) 1,03 S 0,97. |

Арсенопирит обнаружен в виде зерен размером до 4 мкм в серпентинитовой массе вблизи хромпикотита. Халькопирит изредка встречается в виде единичных мелких выделений в серицит-оливиновой массе, реже в хромпикотите в трещинах и кавернах. Величина зерен халькопирита колеблется от 0.001 до 0.01мм, отдельные зерна достигают размера 0.05–0.1 мм. Состав халькопирита близок к стехиометричному. Ковеллин развивается по халькопириту и образует выделения неправильной формы величиной от 0.1 до 10 мкм.

Галенит представлен ксеноморфными зернами неправильной формы величиной от 0.5 до 2 мкм, находящимися в хромпикотите. В отдельных случаях в галените отмечается Sb до 34 мас. %. Сфалерит в виде удлиненных или относительно изометричных частиц величиной до 3 мкм выполняет трещины и каверны в хромпикотите. Из примесей в нем присутствует Cd до 1 мас.%.

Медистое золото установлено в виде мелких включений величиной от 0.5 до 20 мкм в краевых частях и кавернах хромпикотита Кершорского и Верхнелагортинского участков.

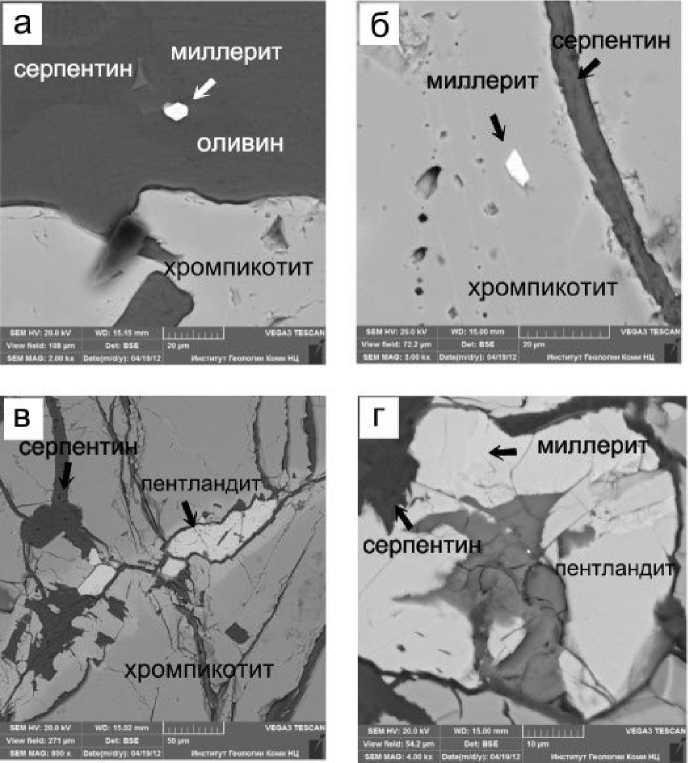

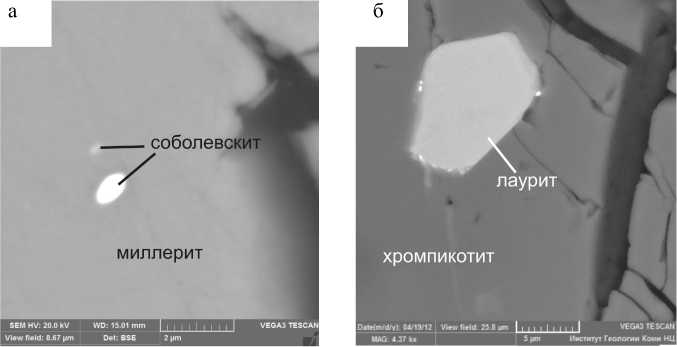

Чрезвычайно интересным является присутствие в хромитовых рудах минералов рутения, осмия, иридия и палладия. Лаурит (RuS 2 ) обнаружен в хромпикотите в виде единичных включений изо-метричной формы величиной до 10 мкм (рис. 4). Состав лаурита приведен в табл. 5. Наряду с Ru в нем всегда присутствуют Os и Ir. Вместе с лауритом нами обнаружены мельчайшие зерна приблизительно того же состава, но с преобладанием Os (до 47.5 мас.%), близкие к эрликманиту (OsS 2 ). Как известно, сульфиды Ru и Os, образующие ряд лау-рит–эрликманит, являются наиболее распространенными из минералов платиновых металлов в хромитовых рудах [1, 6 и др.].

Минералы палладия обнаружены нами в хромитовых рудах Кершорского участка и представлены мельчайшими включениями в миллерите (рис. 4) . Их величина – 0.2 – 5 мкм. По составу устанавливаются соболевскит Pd(Bi,As), потарит PdHg (табл. 6). В последнем обычно обнаруживается небольшой дефицит ртути, что, вероятнее всего, обусловлено понижением ее содержания в ходе микрозондового анализа. В некоторых субмикронных

Рис. 4. Соболевскит (а) и лаурит (б) в хромовых рудах.

Химический состав лаурита

Таблица 5

|

№ анализа |

Компоненты, мас. |

% |

Сумма |

Кристаллохимическая формула |

||

|

Ru |

Os |

Ir |

S |

|||

|

6-1 |

34.10 |

23.06 |

11.68 |

34.50 |

103.34 |

(Ru 0.63 Os 0.23 Ir 0.11 ) 0.97 S 2.00 |

|

6-4 |

35.03 |

31.32 |

14.84 |

25.45 |

106.65 |

(Ru 0.87 Os 0.41 Ir 0.19 ) 1.47 S 2.00 |

|

8-3 |

39.38 |

19.71 |

8.06 |

35.09 |

102.24 |

(Ru 0.70 Os 0.19 Ir 0.08 ) 0.97 S 2.00 |

рые самородные металлы соответствуют поздним этапам гидротермального минералообразования, наиболее интенсивно проявившимся в зоне расположения Кершорского и Верхнелагортинского участков.

Заключение

Таблица 6

Химический состав соболевскита, потарита и звягинцевита

|

№ |

Компоненты, мас. % |

Кристаллохимическая |

|

|

анализа |

Pd 1 Hg Pb 1 Bi —1 As |

формула |

|

|

7-1 |

36.91 Не обн. Не обн. 57.38 0.17 |

94.46 |

Pd 1.26 (Bi 0.99 As 0.01 ) 1.00 * |

|

3-5 |

40.04 62.63 -“- Не обн.Не обн. |

102.67 |

Pd 1.21 Hg |

|

3-4 |

40.05 60.91 -“- -“- -“- |

100.96 |

Pd 1.24 Hg |

3-3 63.99 Не обн. 34.14 -“- -“- 98.13 5-1 55.80 12,22 37.70 -“- -“- 105.72 5-2 60.18 12.93 37.74 -“- -“- 110.85

Pd 3.65 Pb (Pd 2.88 Hg 0.34 ) 3.22 Pb (Pd 3.11 Hg 0.35 ) 3.46 Pb

зернах в качестве основных компонентов фиксируются Pd, Pb и Hg. Анализы пересчитываются на формулы, которые приблизительно отвечают звягинцеви-ту – Pd 3 Pb, (Pd,Hg) 3 Pb или, в меньшей степени, плюмбопалладиниту – Pd 3 Pb 2 .

Минеральные фазы ряда ковеллин–халькозин, самородные серебро, цинк, медь, железо, никель устанавливаются в единичных случаях в виде мельчайших выделений в серпентиновых прожилках или в виде включений в хромпикотите.

Хромовые руды обычно рассматриваются как магматические, связанные с поздними этапами становления ультрабазитов. При этом вкрапленные руды являются относительно более ранними по сравнению с массивными, слагающими жильные тела. Образование вкрапленных руд происходило одновременно с кристаллизацией дунитов. По сути, они представляют собой те же самые интрузивные породы (дуниты, перидотиты), только содержащие повышенное количество вкрапленного хромпикоти-та. В связи с этим рудные тела имеют шлирообразную, штокообразную, гнездообразную и линзообразную форму с постепенными переходами во вмещающие породы. Жильные тела, сложенные массивными рудами, вероятнее всего являются более поздними и образовались путем заполнения рудным расплавом трещин в материнских интрузивных породах (дунитах, перидотитах).

Оценивая последовательность минералообразования в ходе формирования хромитовых руд, можно полагать, что к наиболее ранним минералам относятся хромпикотит, магнетит и, возможно, минералы осмия, иридия и рутения, кристаллизация которых происходила на магматическом этапе ру-дообразования. Затем, вероятно с началом серпентинизации вмещающих пород вследствие проявления флюидных процессов, началось отложение миллерита, пентландита, халькопирита и других минералов. Эти же процессы вызвали изменение хромпикотита, выразившееся в понижении содержания в нем алюминия и возрастании содержания железа. Купроаурид, минералы палладия и некото-

В пределах Лагортинско-Кершорской площади развиты вкрапленные и массивные хромитовые руды, слагающие тела штокообразной, гнездовой, линзовидной и жильной форм. Рудные тела пространственно тяготеют к дунитам райизско-войкарского дунит-верлит-гарц-бургитового комплекса. Содержание Cr2O3 в штуфных пробах вкрапленных руд колеблется от 10 (вкрапленные руды) до 46% (массивные руды). Хромшпинелиды представлены хромпикотитом с содержанием Cr2O3 37– 64 мас. %. В небольшом количестве устанавливаются примеси титана и ванадия. Зерна хромпикотита по краям и вдоль трещин часто заметно изменены, что внешне выражается в развитии мелких каверн. По химическому составу зоны изменения отличаются повышенным содержанием Cr2O3, Fe2O3+FeO и значительно более низким содержанием Al2O3. Иногда при переходе от неизмененных к измененным участкам отмечается возрастание содержания TiO2 и V2O5.

В незначительном количестве в хромовых рудах присутствуют магнетит, пентландит, миллерит, халькопирит, другие сульфиды и самородные металлы. Большой интерес представляют находки в хромовых рудах купроаурида и минералов платиновых металлов. В хромпикотите встречаются включения платиноидов осмий-иридий-рутениевого состава ряда лаурит-эрликманит. В сульфидах никеля обнаруживаются микровключения минералов палладия, представленные соболевскитом, потари-том и, вероятно, звягинцевитом и плюмбопаллади-нитом. Следует заметить, что в северной части Войкаросынинского массива известно медно-золо-то-палладиевое проявление Озерное, а в аллювиальных отложениях Восточновойкарской площади встречается медистое золото. Можно предполагать существование в пределах Войкаросынинского массива зон развития эпигенетической золото-палладиевой минерализации, контролирующихся разрывными нарушениями. В связи с этим Лагортинско-Кершорская площадь и другие районы Войкаросы-нинского массива заслуживают внимания не только в отношении хромитов, но и благороднометальной минерализации, которая может быть наложена как на хромитовые руды, так и на породы.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 27 (12-П-5-1027) и Программы УрО и ДВО РАН № 12-С-5-1006, проекта 12-5-6-016-АРКТИКА.

Список литературы Минералогические особенности хромовых руд Лагортинско-Кершорской площади на Полярном Урале

- Вахрушева Н.В. Метаморфизм хромитоносных гипербазитов Полярного Урала: Автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. геол.-минер. наук. Екатеринбург, 1996. 24 с.

- Макеев А.Б., Перевозчиков Б.В., Афанасьев А.К. Хромитоносность Полярного Урала. Сыктывкар, 1985. 152 с.

- Савельев А.А., Савельева Г.Н. Хромиты в структуре офиалитовых ультрабазитов Урала//Геотектоника. 1991. № 3. С. 47-58.

- Савельев А.А., Савельева Г.Н. Офиалиты Войкаросынинского массива (Полярный Урал)//Геотектоника. 1977. № 6. С. 46-50.

- Савельев А.А. Ультрабазит-габбровые формации в структуре офиалитов Войкаросынинского массива (Полярный Урал)//Геотекто-ника. 1997. № 1. С. 48-58.

- Аникина Е.В. Платиноиды в хромитовых рудах Полярного Урала/Институт геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 1995. 27 с.

- Волченко Ю.А. Парагенезисы платиноидов в хромитовых рудах Урала//Петрология и рудообразование: Информ. материалы. Свердловск, 1986. С. 56-63.

- Волченко Ю.А. Геохимия и минералогия платиноидов и золота в гипербазитах и хромитовых рудах массива Рай-Из//Строение, эволюция и минерагения гипербазитового массива Рай-Из. Свердловск: УрНЦ АН СССР, 1990. С. 195-206.

- Волченко Ю.А., Коротеев В.А., Неустроева И.И. Платиноносность ультрамафитов и хромовых руд альпинотипных массивов главного офиолитового пояса Урала//Геология рудных месторождений. 2009. Т. 51. № 2. С. 182-200.

- Гурская Л.И., Смелова Л.В., Колбанцев Л.Р. и др. Платиноиды хромитоносных массивов Полярного Урала.СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. 306 с.

- Кузнецов С.К., Онищенко С.А., Котельников В.Г., Филиппов В.Н. Медно-золото-палладиевая минерализация в ультрабазитах Полярного Урала//Доклады РАН. 2007. Т. 414. № 1. С. 67-70.

- Макеев А.Б. Минералогия альпинотипных ультрабазитов Урала. С-Петербург: Наука, 1992. 197 с.

- Пыстин А.М., Потапов И.Л., Пыстина Ю.И. и др. Малосульфидное платинометальное оруденение на Полярном Урале. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 152 с.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья. Уфа: Дизайн Полиграф Сервис, 2010. 280 с.