Минералогические особенности руд и флюидные включения в жильном кварце проявления Секущий (Чукотка)

Автор: Сокерина Н.В., Кузнецов С.К., Исаенко С.И., Филиппов В.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 4 (24), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение минерального состава руд и флюидных включений в кварце золоторудных жил проявления Секущий (Чукотка). Показано, что формирование проявления Секущий обусловлено интенсивной гидротермальной деятельностью в меловое (позднемеловое) время, инициировавшейся процессами регионального метаморфизма и внедрением гранитоидов. Впоследствии на них и на вмещающие породы наложилась рудная минерализация. Рудообразование было стадийным, сопровождалось перерывами и тектоническими подвижками. Выделены две основные рудные стадии: пирит-арсенопиритовая и золото-халькопирит-галенит-сфалеритовая.

Золоторудная минерализация, жильный кварц, флюидные включения

Короткий адрес: https://sciup.org/14992792

IDR: 14992792 | УДК: 549:553.41

Текст научной статьи Минералогические особенности руд и флюидные включения в жильном кварце проявления Секущий (Чукотка)

Золоторудное проявление Секущий расположено на северо-востоке Чукотки в пределах Аляр-магтынского рудного поля и охватывает территорию верхнего течения р. Куэквунь. Алярмагтынское рудное поле, в свою очередь, входит в состав Ку-вет-Куэквуньского рудного узла, находящегося в восточной части Кувет-Рывеемской металлогениче-ской зоны. Систематическое геологическое изучение рассматриваемой территории начато в 1934 г. геологами Всесоюзного Арктического института В.И. Серпуховым, Д.В. Бойковым, В.Г. Дитмаром. Впоследствии выполнен большой объем геологосъемочных и поисковых работ, составлены геоло- гические карты разного масштаба, обнаружены многочисленные коренные и россыпные проявления золота, олова, вольфрама, выявлены закономерности их размещения, выделены рудные узлы и поля. Основные сведения о геологическом строении и рудоносности региона, включая Алярмагтын-ское рудное поле, изложены в работах В.И.Усенко, В.П.Полэ, В.А.Войнова и других геологов. В настоящее время поисковые работы ведутся Чаунской ГГП. Золоторудное проявление Секущий, относящееся к золото-кварцевой формации, является одним из наиболее перспективных. Выявлено более шести десятков кварцевых жил и минерализованных зон с промышленными содержаниями золота. Изучен вещественный состав руд [1]. Нами продол- жены минералогические исследования и получены сведения о флюидных включениях в кварце золоторудных жил, ранее частично опубликованные.

Общие сведения о геологическом строении района

Алярмагтынское рудное поле находится в пределах Куэквуньского антиклинория, входящего в состав мегаструктуры северо-западного простирания – Чаун-Иультинской антиклинальной зоны, по периферии которой вдоль границы с Паляваамской синклинальной зоной протягивается Кувет-Иуль-тинский структурный шов, состоящий из серии надвигов и глубинных разломов.

На площади Алярмагтынского рудного поля развиты терригенно-осадочные отложения нижнего карбона и верхней перми - нижнего триаса, слагающие Куэквуньский антиклинорий, метаморфизованные в условиях цеолитовой, зеленосланцевой, эпи-дот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций. Образования нижнего карбона (ленотапская толща) обнажены в ядре антиклинальной структуры. Преобладают песчаники и алевролиты с подчиненными маломощными прослоями сланцев, иногда единичными линзовидными прослоями известняков, известковистых песчаников и алевролитов. В зоне Кувет-Иультинского структурного шва породы сильно метаморфизованы и представлены полосчатыми и массивными кварцитовидными и кварц-полево-шпатовыми кристаллическими сланцами, амфибол-пироксеновыми и пироксеновыми кристаллическими сланцами. Реже встречаются интенсивно карбо-натизированные, окварцованные гранатовые кристаллические сланцы и отдельные пласты и линзы метаморфизованных известняков и мраморов.

Отложения верхней перми-нижнего триаса (иультинская свита) с размывом перекрывают нижнекаменноугольные образования. Эти отложения развиты на большей площади территории и представлены в нижней части разреза почти исключительно тонкослоистыми аргиллитами и, в меньшей степени, алевролитами. Верхи разреза характеризуются переслаиванием слоистых мелко-тонкозернистых кварцевых и полимиктовых песчаников и алевросланцев.

Из интрузивных образований наиболее широко развиты габбро-долериты ранне - среднетриасового анюйского комплекса. Они сосредоточены в сланцевых толщах иультинской свиты и образуют пластовые, субпластовые и лакколитообразные тела. Присутствуют также штокообразные тела габ-броидов. Кроме того, на рассматриваемой площади имеются выходы северной оконечности Куэквунь-ского массива гранитоидов раннемелового возраста (тауреранский комплекс), локализованного в ядре Куэквуньского антиклинория и прорывающего нижнекаменноугольные отложения. В южной части Алярмагтынского поля прослеживаются дайкооб-разные тела гранит-порфиров и лампрофиров, относящиеся к позднемеловому ичувеемскому комплексу. Гранит-порфиры прорывают как метаморфизованные нижнекаменноугольные отложения, так и гранитоиды Куэквуньского массива. Дайки лампро- фиров развиты, преимущественно, в поле пород иультинской свиты верхней перми-нижнего триаса.

Крылья Куэквуньского антиклинория осложнены мелкой складчатостью зоной чешуйчатого надвига, плоскости которого согласны основному простиранию антиклинория (северо – западному, близкому к субширотному) и представляют собой пологие разрывные нарушения в подошве иультинской свиты. Породы вдоль разрывных нарушений сильно брекчированы, милонитизированы. Кроме пологих разрывных нарушений выделяются системы крутопадающих трещин северо-западного и северовосточного направлений. К зонам разрывных нарушений приурочены кварцевые жилы и прожилки. Характерно гидротермально-метасоматическое изменение пород.

Рудопроявление Секущий расположено в междуречье Куэквунь-Алярмагтын на водоразделах ручьев Тыльвыкэнъев-Секущий-Сев.Умкырыннэт . В геологическом строении рудопроявления принимают участие в основном углисто-глинистые филли-тизированые сланцы иультинской свиты, прорванные небольшими телами габбро-долеритов. Углистые сланцы представляют собой серые и тёмносерые, почти черные породы с неясно выраженной сланцеватой текстурой.

В пределах рудопроявления широко развиты гидротермальные кварцевые жилы и зоны кварцевого прожилкования. Кварцевые жилы выполняют как полого, так и крутопадающие трещины разной ориентировки. Мощность жил составляет 0.4–3 м, по простиранию они прослеживаются до 20–50 м, иногда – до 400 м. Жилы сложены крупнокристаллическим, часто катаклазированным кварцем. В подчиненном количестве присутствуют карбонаты, мусковит. Часто отмечаются сульфиды, образующие прожилки, гнезда, вкрапленность в жильном кварце и вмещающих породах. Рудоносными являются преимущественно кварцевые жилы север-северо-западного простирания и жильно-прожилко-вые зоны северо-западного и субширотного простирания. Прожилково-жильные зоны северо-западного простирания имеют крутое падение (60–800), протяженность их по простиранию составляет от 300 до 800 м. Данные зоны характеризуются относительно слабой сульфидной минерализацией. Прожилково-жильные зоны субширотного простирания тяготеют к пологим нарушениям и прослеживаются на расстояние 500–3000 м. Они состоят из прожилков кварцевого и кварц-карбонатного состава с обильной вкрапленностью сульфидов.

Минеральный состав руд

Рудные тела проявления Секущий слагают кварцевые, кварц-карбонатные жилы, а также про-жилково-жильные и прожилково-вкрапленные зоны с наложенной золото-сульфидной минерализацией. Сульфиды представлены главным образом пиритом, арсенопиритом, галенитом, халькопиритом, сфалеритом, пирротином. Наряду с ними в рудах отмечаются тетраэдрит, буланжерит, бурнонит, матильдит, гессит, петцит, алтаит [1].

Пирит

Сидерит арсенопирит

•ИТ

Пирит

Цоломит

Кварц

Кварц _100 цт

Пирит

• Халькопирит ч / • ^

Арсенопирит

Сфалерит

Кварц

1 цт

Мусковит

Пирротин ^

Церрусит

_____1 цт

Галенит

Кварц

Пирит

__1 цт

Галенит

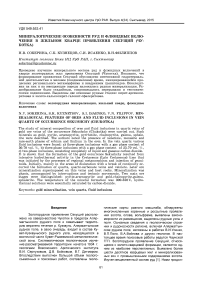

Рис. 1. Сульфиды в рудах месторождения Секущий: а, б – пирит; в, г – арсенопирит; д – пирротин; е халькопирит; ж, з – галенит. CЭМ-изображения в режиме упругоотраженных электронов.

Кроме того, устанавливаются ксенотим, монацит, циркон, гудмундит, вольфрамит, апатит, киноварь, рутил и ряд других минералов, которые также связаны с гидротермальными и гидротермально-метасоматическими процессами. Согласно геохимическим данным для золотоносных жил и прожилково-жильных зон характерны повышенные содержания Au, As, Ag, Pb, Zn, Bi.

Пирит является самым распространенным рудным минералом, встречается в кварцевых жилах, прожилках и вмещающих породах в виде вкраплений, прожилок, переходящих иногда в сплошные зернистые массы. Величина зерен составляет 0.05–0.3 мм. Отмечаются отдельные довольно крупные (0.5–1 мм), хорошо ограненные кристаллы (рис. 1). Пирит находится в срастаниях с арсенопи- ритом, сфалеритом, галенитом и чаще всего идио-морфен по отношению к ним. В зернах пирита наблюдаются включения золота, халькопирита, монацита, ксенотима и др. Вместе с этим, пирит в виде включений наблюдается в галените и сфалерите. В составе пирита иногда устанавливается As (до 2.5 мас. %).

Арсенопирит представлен как мелкими (0.05– 0.2 мм) короткопризматическими выделениями, имеющими ромбическое сечение, так и более крупными (0.5–2 мм) изометричными кристаллами. Кроме того, иногда наблюдаются нарастания игольчатых индивидов арсенопирита на крупные кристаллы пирита. В самом арсенопирите отмечаются мельчайшие включения пирротина и халькопирита. Содержание As и S в арсенопирите варьирует. Встречаются зерна с повышенным содержанием S и пониженным As. Из примесей в составе арсенопирита устанавливаются Co (до 1.5 мас. %) и Ni (до 2.1 мас. %), которые образуют, кроме того, самостоятельные минеральные фазы, отвечающие составу герсдорфита и кобальтина (табл. 1, 2). Встречаются чисто мышьяковистые фазы, соответствующие никельскуттерудиту .

чина зерен составляет 0.005–0.4 мм. Отмечаются срастания халькопирита с галенитом и сфалеритом.

Галенит присутствует в рудах практически повсеместно. Представлен зернами величиной от 0.1 до 5 мм часто в срастаниях с халькопиритом и сфалеритом. Кроме того, наблюдаются многочисленные мелкие точечные выделения и тонкие прожилки галенита в пирите и кварце, в которых вместе с галенитом отмечаются халькопирит и золото.

Сфалерит находится в тесной ассоциации и часто в срастаниях с халькопиритом и галенитом. Величина зерен варьирует от 0.1 до 1 мм. В составе сфалерита иногда отмечается Cd (до 0.8 мас. %).

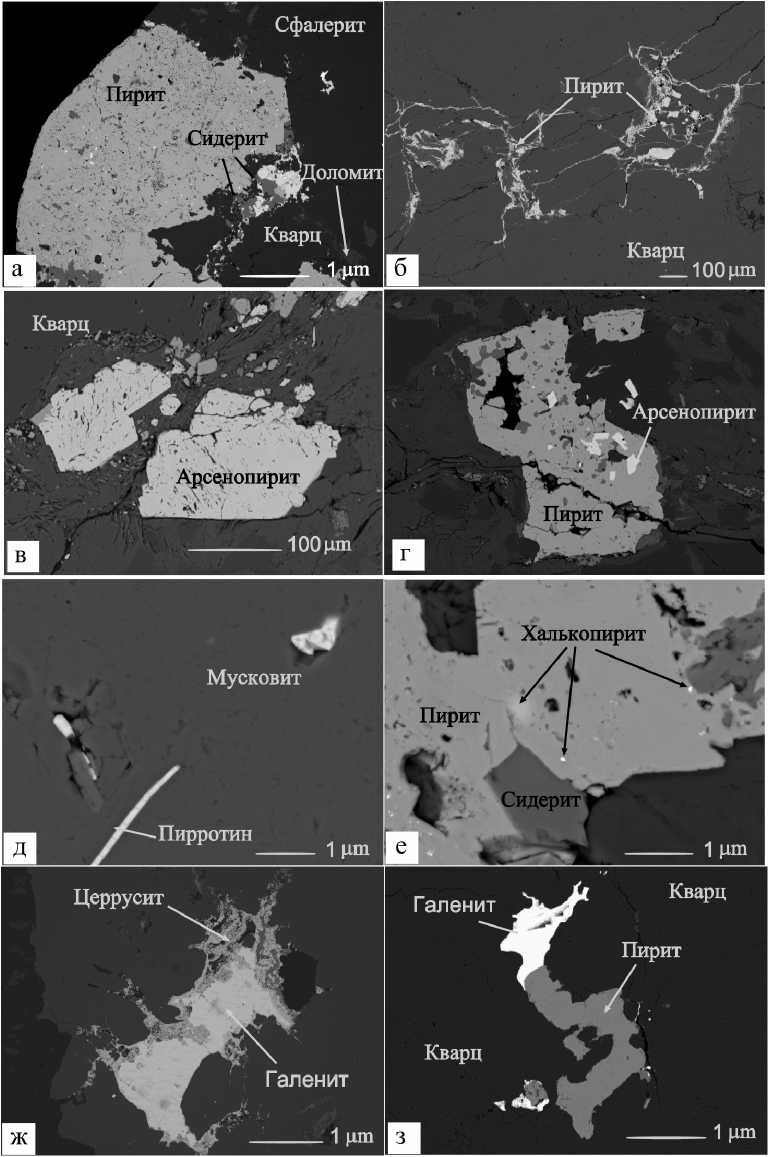

Золото присутствует во многих кварцевожильных, жильно-прожилковых, вкраплено-прожил-ковых зонах и во вмещающих их породах. Представлено частицами величиной от 0.01 до 4 мм относительно изометричной, сложной, иногда дендритовидной формы (рис. 2). Наиболее крупные золотины наблюдаются в участках дробления в жильном кварце. Достаточно часто золото в виде мелких частиц отмечается в тонких трещинах в пирите и арсенопирите, в интерстициях зерен суль-

Химический состав герсдорфита, мас. %

Таблица 1

|

Зерна |

Ni |

Fe |

Co |

Cu |

Pb |

As |

S |

Формула |

|

1 |

21.43 |

6.45 |

3.17 |

2.50 |

6.08 |

40.90 |

19.47 |

(Ni 0.62 Fe 0.2 Co 0.09 Cu 0.07 Pb 0.05 ) 1.03 As 0.93 S 1.04 |

|

2 |

21.27 |

8.18 |

1.08 |

1.50 |

4.76 |

40.91 |

22.32 |

(Ni 0.60 Fe 0.24 Co 0.03 Cu 0.04 Pb 0.04 ) 0.95 As 0.90 S 1.15 |

Примечание. Здесь и далее анализы проведены в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН; аналитик В.Н.Филиппов, прибор: растровый электронный микроскоп JSM-6400 с энергетическим рентгеновским спектрометром фирмы Link. Все суммы приведены к 100 %

Таблица 2

Химический состав кобальтина и никельскуттерудита, мас. %

|

Зерна |

1 Ni 1 |

Co |

1 Fe 1 |

1 As 1 |

1 S 1 |

Формула |

|

Кобальтин |

||||||

|

1 |

6.68 |

21.52 |

8.35 |

41.50 |

21.96 |

(Co 0.59 Ni 0.18 Fe 0.24 ) 1.01 As 0.89 S 1.1 |

|

2 |

11.90 |

15.35 |

10.42 |

45.24 |

17.10 |

(Co 0.44 Ni 0.34 Fe 0.31 ) 1.09 As 1.01 S 0.9 |

|

Никельскуттерудит (?) |

||||||

|

1 |

12.39 |

6.49 |

1.49 |

77.75 |

1.87 |

(Ni 0.58 Co 0.31 Fe 0.07 ) 0.96 (As 2.87 S 0.16 ) 3.03 |

|

2 |

12.04 |

6.08 |

1.52 |

79.45 |

0.91 |

(Ni 0.58 Co 0.29 Fe 0.08 ) 0.94 (As 2.98 S 0.08 ) 3.06 |

|

3 |

11.68 |

6.56 |

1.65 |

78.96 |

1.15 |

(Ni 0.56 Co 0.31 Fe 0.08 ) 0.95 (As 2.95 S 0.1 ) 3.05 |

|

4 |

11.73 |

6.61 |

1.58 |

78.90 |

1.18 |

(Ni 0.56 Co 0.31 Fe 0.08 ) 0.95 (As 2.95 S 0.10 ) 3.05 |

Пирротин встречается значительно реже, чем пирит и арсенопирит. Наблюдается в виде мелких (0.1–0.2 мм) клиновидных выделений в кварце, срастающихся с арсенопиритом и халькопиритом, и в виде крупных (0.5–1 мм) аллотриоморфных зёрен. Иногда отмечаются отчетливые замещения пирита пирротином, а пирротина – галенитом.

Халькопирит, как и пирит, широко распространен. Образует вкрапленность в участках развития трещин в кварце, пирите и арсенопирите. Вели- фидов или на границе их с кварцем. Весьма характерны срастания золота с галенитом и халькопиритом либо их совместное нахождение в трещинах, секущих кварц, карбонаты, зерна пирита, арсенопирита. Вместе с этим, иногда золото обнаруживается в трещинах в галените. В отдельных случаях отмечаются субмикронные выделения золота в пирите и арсенопирите. В составе золота присутствует Ag в количестве 11.5–23.1 мас.% (табл. 3). Проб-ность колеблется от 689 до 879 %.

Рис. 2. Золото в рудах месторождения Секущий: ления в пирите; в – режиме упругоотраженных электронов.

а, б – тонкие выде-в сидерите; г – в кварце. CЭМ-изображения в

Таблица 3

Химический состав самородного золота месторождения Секущий, мас. %

|

№ п/п |

№ аншл |

№ зерна |

Au |

Ag |

Сумма |

Проба |

|

1 |

11911 |

1 |

83.91 |

11.53 |

95.44 |

879 |

|

2 |

0718 |

2 |

73.67 |

23.16 |

96.83 |

761 |

|

3 |

11802 |

1 |

76.36 |

21.05 |

97.41 |

784 |

|

4 |

11802 |

3 |

76.34 |

21.41 |

97.75 |

781 |

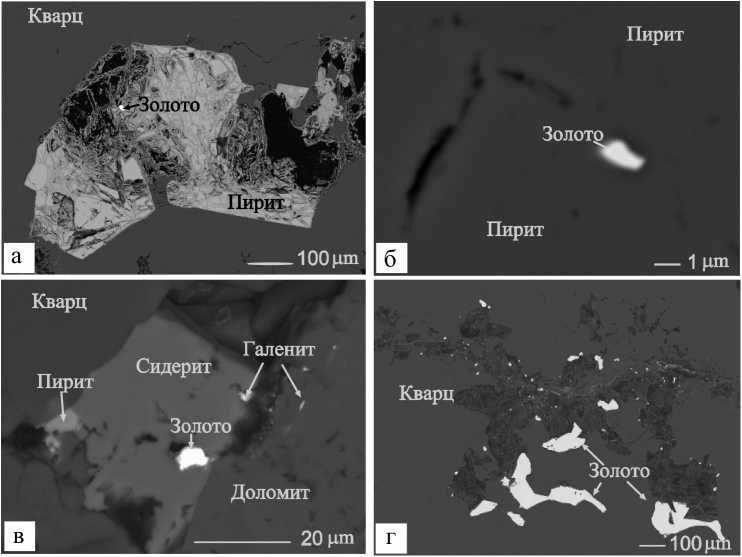

Вместе с сульфидами и золотом в рудах и породах нередко встречаются редкоземельные минералы, прежде всего, монацит и ксенотим, наблюдающиеся в виде зерен сложной формы величиной до 30 мкм (рис. 3). Монацит представлен цериевой разновидностью. В его составе присутствует Th, содержание которого достигает 6.2 мас. % (табл. 4). Ксенотим отмечается значительно реже монацита. В качестве примеси в нем постоянно ус- танавливается Er – до 4.3 мас. % (табл. 5). Кроме монацита и ксенотима в единичных случаях обнаруживаются мельчайшие зерна точно не диагностированных минеральных фаз необычного состава: Er-Sr, Tm-Al. Согласно данным микрозондового анализа в эрбиевой фазе содержание Er составляет 24.3–27.3, Sr – 21.8– 26.1 мас. %, возможно, присутствуют и другие компоненты. В тулиевой фазе содержание Tm составляет 65.0–73.6, Al – 9.5– 11.7 мас. %.

Флюидные включения в жильном кварце

Изучение флюидных включений в жильном кварце проводилось в двуполированных пла- стинах методами гомогенизации и криометрии с использованием термо-криостолика THMSG 600 фирмы Linkam, позволяющем проводить измерения при температурах от -196 до 600° С. Кроме того, методом рамановской спектроскопии оценивался состав газовой фазы (состав газовых пузырьков) включений (спектрометр LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon). Спектры снимались при комнатной температуре. Для их регистрации задействовалась решетка спектрометра 600 ш/мм, размер конфокального отверстия составлял 300, щель – 100 мкм, мощность возбуждающего излучения Ar+ лазера 120 мВт (514.5 нм). Для того, чтобы избежать влияния атмосферного азота, проводились замеры в матрице.

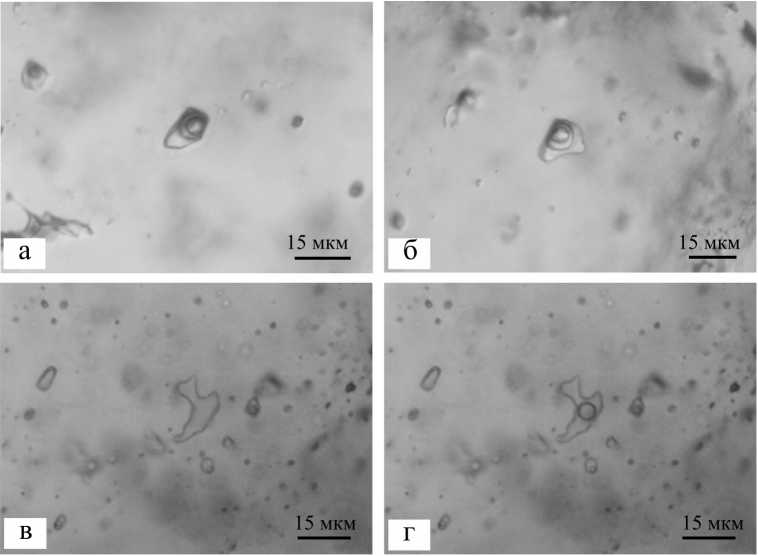

Присутствующие в жильном кварце флюидные включения весьма разнообразны по форме, величине, соотношению газовой и жидкой фаз [2]. По особенностям локализации можно выделить первичные и первично-вторичные включения (рис. 4). Первичные включения распространены относительно равномерно в объеме кварцевых зерен, первично-вторичные включения располагаются в

Таблица 4

|

Химический состав монацита, мас. % |

|

|

№ CaO P 2 O 5 Ce2O3 La2O3 |

Pr 2 O 3 Nd 2 O 3 Sm 2 O 3 Gd 2 O 3 ThO 2 Формула |

|

1 0.44 29.92 32.67 16.80 2 1.27 30.99 29.63 15.87 3 0.34 30.16 34.33 18.00 |

3.00 11.61 2.63 1.69 1.23 (Ce 0.47 La 0.24 Nd 0.16 Pr 0.04 Sm 0.04 Gd 0.02 Ca 0.02 Th 0.01 ) 1.0 (PO 4 ) 3.41 11.83 – – 6.99 (Ce 0.42 La 0.23 Nd 0.16 Pr 0.05 Ca 0.05 Th 0.06 ) 0.97 (PO 4 ) 4.26 11.71 – – 1.19 (Ce 0.49 La 0.26 Nd 0.16 Pr 0.06 Ca 0.01 Th 0.01 ) 0.99 (PO 4 ) |

Примечание. Здесь и далее прочерк – содержание элемента ниже предела обнаружения

Таблица 5

Химический состав ксенотима, мас. %

|

№ |

CaO |

P 2 O 5 |

Y 2 O 3 |

Sm 2 O 3 |

Gd 2 O 3 |

Dy 2 O 3 |

Er 2 O 3 |

Yb 2 O 3 |

Формула |

|

1 |

– |

38.12 |

45.03 |

1.33 |

4.43 |

5.13 |

3.95 |

2.01 |

(Y 0.77 Dy 0.05 Yb 0.02 Sm 0.02 Gd 0.05 Er 0.04 ) 0.95 (P 1.03 O 4 ) |

|

2 |

– |

38.62 |

44.91 |

– |

2.89 |

5.55 |

4.33 |

3.70 |

(Y 0.76 Dy 0.06 Yb 0.04 Gd 0.03 Er 0.04 ) 0.93 (P 1.04 O 4 ) |

|

3 |

0.54 |

41.11 |

45.20 |

– |

3.61 |

5.97 |

3.57 |

– |

(Y 0.74 Dy 0.06 Gd 0.04 Er 0.03 Ca 0.02 ) 0.89 (P 1.07 O 4 ) |

Рис. 3. Редкоземельные минералы в рудах месторождения Секущий: а, б – монацит, ксенотим; в,г – минеральные фазы состава Tm-Al (в), Er–Sr (г). СЭМ-изображения в режиме упругоотраженных электронов.

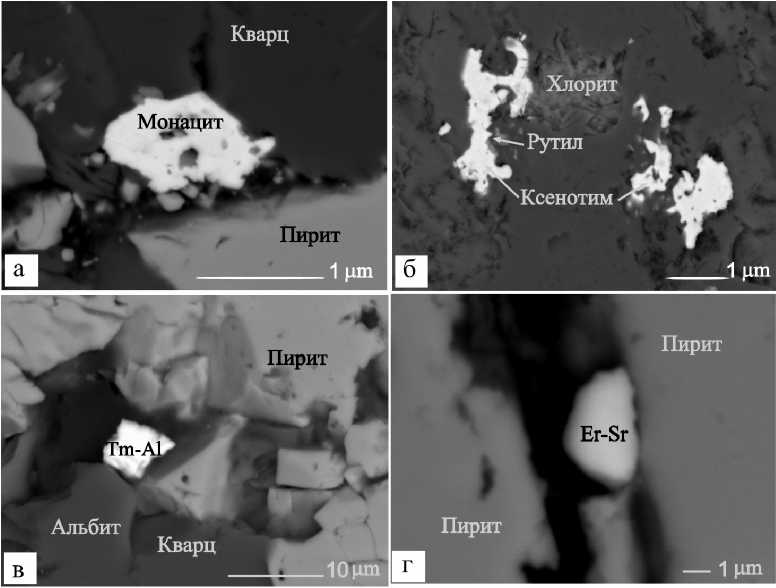

Рис. 4. Флюидные включения в золотоносном кварце месторождения Секущий: а, б – трехфазовые включения (ЖН2О+ЖСО2+Г СО2); в, г – двухфазовое включение с жидкой углекислотой (д – при комнатной температуре; е – при -25 °С).

ные водным раствором (ЖН2О), жидкой углекислотой (ЖСО2) и газообразной углекислотой (ГСО2) с примесями других газов. При замораживании во включениях всегда происходит образование газогидратов. Плавление газо-гидратов происходит при температуре 7.1–8.8°С, что свидетельствует о том, что давление внутри включений во время эксперимента приблизительно равно 4 МПа [3]. Плавление углекислоты происходило при температуре -56.6– -58.6°С. Известно, что температура плавления жидкой углекислоты равна -56.6°С. Более низкие температуры свидетельствуют о присутствии в составе газовой фазы низкокипящих газов. Плотность углекислоты изменяется в пределах 0.27–0.31 г/см3. Включения гомогенизиру- ются в газовую фазу в диапазоне температуры 342–369ºС (преимущественно при 340–350 ºС). Частичная гомогенизация (переход жидкой углекислоты в газовую фазу) происходит при 26.8–29.0 ºС;

– трехфазовые включения с содержанием газовой фазы 25– 70 об. %, (обычно 50–60 об. %), гомогенизирующиеся в жидкую фазу. Такие включения имеют преимущественно неправильную форму, иногда с элементами огранки. Размер включений, как и в предыдущем случае, не превышает 10х7 мкм. В составе включений также наблюдаются три фазы, представленные водным раствором (ЖН2О), жидкой углекислотой (ЖСО2) и газообразной углекислотой (ГСО2). При замораживании во включениях всегда происходит образование газо-гидратов. Плавление газогидра-тов наблюдается при температу- ре 7.1–8.0°С, что соответствует давлению внутри включений приблизительно 4 МПа. Плавление углекислоты происходило при температуре -56.6 – -59.9° С.

трещинах, образуя зоны, цепочки, не выходящие за пределы зерен. Первичные включения можно подразделить на следующие типы:

– трехфазовые включения с содержанием газовой фазы 50–70 об. %. Они имеют разнообразную форму, часто неправильную, реже с элементами огранки и форму обратного кристалла. Размер включений не превышает 10х7 мкм. В составе включений наблюдаются три фазы, представлен-

Плотность углекислоты изменяется в пределах 0.66–0.88 г/см3. Температура частичной гомогенизации равна 8.5–27.9° С. Температура полной гомогенизации составляет 300–320°С. При этом многие включения растрескиваются, не достигая температуры гомогенизации при температуре 250–300° С;

– двухфазовые включения, полностью состоящие из жидкой и газообразной углекислоты. Часто при комнатной температуре наблюдается только одна фаза, вторая появляется при замораживании. Включения имеют разнообразную форму, иногда с элементами огранки. Размер включений обычно не превышает 15х15 мкм. Температура плавления углекислоты составляет -56.9 – -57.3° С. Плотность углекислоты изменяется в пределах 0.63-0.82 г/см3. Включения гомогенизируются в жидкую фазу при температуре 15.8–28.8° С.

Среди первично-вторичных включений преобладают мелкие (до 5х5 мкм) неправильной формы двухфазовые включения, состоящие из водного раствора (Ж Н2О ) и газообразной углекислоты (Г СО2 ) с примесями других газов. Объем газовой фазы не превышает 10%. Температура гомогенизации включений составляет 139–281° С. Иногда отмечаются водные одно-двухфазовые включения. Они имеют неправильную форму и размер не более 3х3 мкм. В двухфазовых включениях присутствуют вода и пары воды (Ж Н2О + Г Н2О ).

Методом рамановской спектроскопии в составе газовых пузырьков первичных и первичновторичных флюидных включений устанавливаются углекислый газ, азот, метан. Углекислый газ является основным компонентом, содержание его изменяется в интервале 85.2–100 мол. % (табл. 6). В некоторых случаях газовая фаза полностью состоит из углекислого газа, но чаще всего вместе с ним присутствуют незначительные примеси азота и метана. Содержание азота колеблется в интервале 0– 11.2 мол. % и в среднем составляет 6.6 мол. %. Метан отмечается в очень незначительных количествах 0–3.6 мол. %, в среднем – 1.6 мол. %. Соотношение СО 2 /СН 4 в среднем равно 60.1, что свидетельствует об окислительных условиях минералообразования.

Таблица 6

Состав газовой фазы флюидных включений золотоносного кварца месторождения Секущее (по данным рамановской спектроскопии), мол. %

|

№ |

Характеристика включений |

СО 2 |

N 2 |

CH 4 |

СО 2 / CH 4 |

|

1 |

Трехфазовое включение Ж Н2О + Ж СО2 + Г СО2 |

87.1 |

10.6 |

2.3 |

37.9 |

|

2 |

Однофазовое газовое включение Ж СО2 |

100 |

0 |

0 |

- |

|

4 |

Трехфазовое включение Ж Н2О + Ж СО2 + Г СО2 |

93.0 |

6.6 |

0.4 |

232.5 |

|

5 |

Трехфазовое включение Ж Н2О + Ж СО2 + Г СО2 |

93.8 |

4.6 |

1.5 |

62.5 |

|

6 |

Трехфазовое включение Ж Н2О + Ж СО2 + Г СО2 |

85.2 |

11.2 |

3.6 |

26.4 |

|

Среднее |

93.8 |

6.6 |

1.6 |

60.1 |

Условия рудообразования

Согласно существующим представлениям, формирование золоторудных месторождений рассматриваемого региона во многом связано с мезозойско-кайнозойскими аккреционно-складчатыми про- цессами, проявившимися в результате взаимодействия Сибирского палеоконтинента с океаническими плитами Тихого океана, и становлением Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса [4–8]. В раннем триасе произошло формирование рифтообразных структур и внедрение габбро-диабазовых силлов. Меловое время знаменуется мощнейшей тектоно-магматической активизацией палеозоид и мезозоид, проявлением процессов регионального метаморфизма. В это время произошло заложение и развитие сети глубинных разломов, подновление древних нарушений, внедрение гранитоидов ранне-и позднемелового возраста, сопровождавшееся процессами гнейсообразования и мигматизации.

Формирование месторождения Секущий, как и других золоторудных месторождений региона, обусловленное проявлением гидротермальных процессов, было длительным и стадийным. Это отмечалось ранее рядом авторов и подтверждается данными, полученными нами при минералогическом изучении руд. Вначале произошло формирование кварцевых и кварц-карбонатных жил. Весьма вероятно, что эти жилы образовались при зеленосланцевом метаморфизме терригенных толщ, вызвавшим гид-ротермально-метаморфогенные процессы с наиболее интенсивным их проявлением в зонах разрывных нарушений. Позднее произошло формирование собственно рудной минерализации, которая наложилась на кварцевые, кварц-карбонатные жилы и породы. Можно предполагать, что важнейшую роль в это время сыграли процессы гранитоидного магматизма (Куэквуньский массив, штоки и дайки гранит-порфи-ров) и связанные с ними гидротермальные процессы. Время рудообразования можно оценить как меловое или преимущественно позднемеловое.

Результаты наших исследований позволяют выделить две основные рудные стадии: пирит-арсенопиритовую и золото-халькопирит-галенит-сфалеритовую. На пирит-арсенопиритовой стадии произошло отложение пирита и арсенопирита с образованием вкраплений, прожилок, гнезд в кварцевых, кварц-карбонатных жилах и вмещающих породах. Судя по взаимоотношениям зерен пирита и арсенопирита, вначале кристаллизовался пирит, а затем – арсенопирит (последний нередко нарастает на кристаллы пирита). Можно допустить существование еще более раннего пирита и, возможно, высокосернистого беспримесного арсенопирита, образовавшихся на стадии диагенеза осадочных пород и переотложенных в ходе метаморфических и поздних гидротермальных процессов. Большой интерес представляет вопрос золотоносности пирит-арсе-нопиритовой стадии рудообразования. В связи с этим обращают на себя внимание мельчайшие включения золота в пирите и арсенопирите без связи их с микротрещинами. Такие включения могли возникнуть в результате мобилизации невидимого золота, первично рассеянного в пирите и арсенопирите в виде каких-то структурно связанных комплексов.

Выделение поздней золото-халькопирит-га-ленит-сфалеритовой стадии рудообразования основано на том, что халькопирит, галенит и сфале- рит часто наблюдаются в срастаниях друг с другом и развиваются в трещинах и участках дробления пирита и арсенопирита. Не вызывает сомнений то, что их отложение происходило после пирита и арсенопирита, во всяком случае, после их ранних генераций. В самом конце халькопирит-галенит-сфа-леритовой стадии произошла кристаллизация золота.

Не вполне ясно возрастное положение минералов редких земель, в частности, монацита и ксенотима, минеральных фаз эрбия и тулия. Редкоземельная минерализация, также как золото-сульфидная, наложена на кварцевые и кварц-карбонат-ные жилы и, на наш взгляд, является относительно поздней.

Ранняя и поздняя стадии рудообразования совмещены в пределах относительно крупных рудоконтролирующих структур, однако на локальном уровне отдельные минералы, относящиеся к разным или даже к одной и той же стадии рудообразо-вания, бывают пространственно разобщены. В связи с этим золото, отлагавшееся на поздней стадии рудообразования, может находиться либо в тесной ассоциации с галенитом, халькопиритом, сфалеритом, либо обособленно от них – в трещинах в жильном кварце, карбонатах, пирите, арсенопирите, вмещающих породах.

Материалы, полученные нами при изучении флюидных включений в кварце золотоносных жил, в частности, отмечающиеся температуры гомогенизации включений, свидетельствуют о том, что температура минералообразования составляла приблизительно 300–350°С. Минералообразующие растворы были водно-углекислотными. Следует заметить, что повышенное содержание углекислоты, ее присутствие во флюидных включениях в виде жидкой и газовой фаз, является характерным для золото-сульфидно-кварцевых месторождений [9, 10]. Соотношение содержаний СО 2 /СН 4 в газовой фазе включений, обычно использующееся для оценки окислительно-восстановительного потенциала растворов, достаточно высокое – составляет в среднем 60.1, что свидетельствует об окислительных условиях минералообразования. Обращают на себя внимание широкие вариации соотношения жидкой и газовой фаз во включениях, наличие трехфазных включений с жидкой углекислотой, гомогенизация включений как в жидкую, так и газовую фазы. Можно полагать, что рудообразующая система была неоднородна по составу и фазовому состоянию. В результате проявления тектонических подвижек и резкого падения давления происходило столь же резкое понижение плотности растворов, их гетерогенизация с отделением углекислоты и образованием газовых пузырьков.

Выводы

Формирование рудной минерализации месторождения Секущий обусловлено интенсивной гидротермальной деятельностью в меловое (позднемеловое) время, инициировавшейся процессами регионального метаморфизма и внедрением грани-тоидов. Рудообразование было стадийным, сопровождалось перерывами и тектоническими подвиж- ками. Вначале проявилась пирит-арсенопиритовая, затем – золото-халькопирит-галенит-сфалеритовая стадии. Температура минералообразования была близка 300–350° С, гидротермальные растворы были существенно углекислотными.

Работа выполнена при финансовой поддержке программ Президиума РАН № 12-П-5-1027, Президиума РАН АРКТИКА, УрО и ДВО РАН № 12-С-5-1006, НШ 1310.2012.5.

Список литературы Минералогические особенности руд и флюидные включения в жильном кварце проявления Секущий (Чукотка)

- Лоренц Д.А. Вещественный состав золотокварцевых руд и околорудных метасоматитов проявления Секущий, Восточная Чукотка//Руды и металлы. 2011. № 3/4. С. 114-115.

- Сокерина Н.В., Кузнецов С.К., Исаенко С.И., Филиппов В.Н. Флюидные включения в кварце золоторудных жил проявления Секущее (Чукотка)//Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2014. №2. С. 3-6.

- Истомин В.А., Якушев В.С. Газовые гидраты в природных условиях. М.: Недра, 1992. 236 с.

- Горячев Н.А., Савва Н.Е., Сидоров А.А. Золото//Очерки металлогении и геологии рудных месторождений Северо-Востока России. Магадан: СКВНИИ ДВО РАН, 1994. С. 22-55.

- Шпикерман В.И., Горячев Н.А. Плитотектоническая металлогения складчатых систем аккреционного типа//Металлогения складчатых систем с позиций тектоники плит. Екатеринбург: УрО РАН, 1996. С. 64-78.

- Волков А.В. Золоторудные месторождения Центральной Чукотки (Россия)//Геология рудных месторождений. 1995. Т. 37. № 6. С. 482-499.

- Сидоров А.А., Волков А.В. Уникальный рудный район Чукотки (Северо-Восток России)//Тихоокеанская геология. 2001. № 4. С. 3-18.

- Майское многоэтапное прожилково-вкрапленное золото-сульфидное месторождение (Чукотка, Россия): минералогия, флюидные включения, стабильные изотопы и условия образования/Н.С.Бортников, И.А.Брызгалов, Н.Н.Кривицкая, Ю.В.Прокофьев, О.В.Викентьева//Геология рудных месторождений. 2004. Т.46. 110.№ 6. С. 475-509.

- Долгов Ю.А., Томиленко А.А., Гибшер Н.А. Флюидный режим формирования и термобарогеохимические критерии золотоносности кварцевых жил в метаморфических породах//Термобарогеохимия минералообразующих процессов. Новосибирск, 1990. С. 7-19.

- Сокерина Н.В., Шанина С.Н., Исаенко С.И. Газовый состав рудообразующего флюида золоторудного проявления Синильга, Приполярный Урал//Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2012. №3. С.12-15.