Минералогический состав тонкодисперсных фракций

Автор: Чижикова Н.П., Прокашев А.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 84, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследован минералогический состав тонкодисперсных (

Вятское прикамье, неупорядоченные смешанослойные образования, слюда-смектит, хлорит-вермикулит, индивидуальный смектит, каолинит, хлорит

Короткий адрес: https://sciup.org/14313722

IDR: 14313722 | УДК: 641.41 | DOI: 10.19047/0136-1694-2016-84-10-28

Текст научной статьи Минералогический состав тонкодисперсных фракций

Покровные суглинки Вятского Прикамья, являющиеся почвообразующими породами для дерново-подзолистых почв, встречаются в пределах внеледниковой и внутриледниковой территории этого региона (Восточно-Европейская суббореальная область, Вятско-Камская провинция по М.И. Герасимовой (2007) ). Ранее были получены (Прокашев и др., 2002, 2004а, б, 2005а, б, 2009, 2015) данные о географии, вещественном составе, закономерностях педогенной трансформации, времени и палеогеографических условиях их формирования. Плащ покровных суглинков подстилается коренными пермскими отложениями в пределах внеледни-ковой зоны и моренными песчано-глинистыми наносами внутри ледниковой зоны. Средние мощности покровных суглинков на плакорах составляют 1.5–2(3) м, а в нижней части склона могут достигать 5–8 м и более. Характерно исчезновение или ослабление степени карбонатности и увеличение глубины залегания известковых материалов в северном направлении.

По гранулометрическому составу покровные суглинки относятся к иловато-крупнопылеватым (или крупнопылеватоиловатым) тяжело- и легкосуглинистым разностям. В их составе наблюдается резкое преобладание лёссовидной фракции крупной пыли, доля которой приближается к 50% от суммы фракций. В пределах таежных ландшафтов в целом наблюдается чаще отрица-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 84. тельный баланс ила в профилях зональных дерново-подзолистых почв (Прокашев и др., 2004а, б) .

Почвенный покров бассейна нижней Вятки занимает переходное положение между южно-таежным и смешанными широколиственно-хвойными лесами. Почвы сформированы на бескарбо-натных и карбонатных покровных суглинках, и большинство из них имеет сложный органопрофиль.

Хантулевым и Гагариной (1972) обобщены материалы по почвам со сложным гумусовым профилем, столь широко распространенных в России, особенно под лесной растительностью. Они отмечали наличие в профиле реликтовых признаков. Караваевой и др. (1986) выполнена генетико-эволюционная систематизация вторых гумусовых горизонтов ( ВГГ ) в почвах таежно-лесной зоны, с подразделением их на инситные педореликты, погребенные педо- и (лито)реликты и откопанные лито(педо-)реликты. Для Кировской области эти авторы выделяют “палеоклиматогенные” ВГГ в подзолистом горизонте и погребенный педореликтовый в гор. BT.

Информация о минералогическом составе дерновоподзолистых почв на покровных суглинках Вятского Прикамья крайне ограничена. Имеются работы о свойствах покровных суглинков Вятского Прикамья (Прокашев и др., 2002, 2004, 2005) и по минералогическому составу серых лесных почв Камского Пре-дуралья (Вологжанина, Чижикова, 1986; Вологжанина, 1996) .

Цель исследований – определение характера формирования глинистого материала агродерново-подзолистой почвы со ВГГ на проблематичных покровных суглинках, сформированных во вне-ледниковой зоне Вятского Прикамья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послужил разр. Я-2 агродерново-подзолистой со ВГГ среднесуглинисто(30)-легкоглинисто(105)-тяжелосуглинистой почвы на покровном суглинке (Eutric Retisol Episiltic, Endoclayic, Aric, Cutanic, Greyzemic) по WRB-2014), заложенный около д. Сушинцы на залежи в верхней пологой части обширного склона южной экспозиции (уклон 0 ° -1 ° ). Морфологическое строение профиля следующее:

Гор. PY (0–26 см) – свежий, светло-серый, с пепельным оттенком, среднесуглинистый, непрочная пылевато-комковатая структура, рых- лый, много мелких ортштейнов величиной до 2–3 мм, многочисленные корни в верхнем 10-сантиметровом слое, переход резкий по структуре, граница ровная.

Гор. AELh (26–32 см) – фрагментарные морфоны, чередующиеся с морфонами BEL, светло-серые, с углистым оттенком, тяжелосуглинистые, непрочная плитчатая структура, рыхлые, на поверхности структурных отдельностей белесая скелетана, внутренняя часть агрегатов более темная, равномерно прокрашенная гумусом, много серо-бурых ортштейнов, корней мало, переход заметный по цвету и структуре.

Гор. BEL (26–32(42) см) – фрагментарные морфоны, чередующиеся с морфонами AELh, свежие, неоднородные по цвету, буроватобелесые, тяжелосуглинистые, структура ореховатая с горизонтальной делимостью, рыхлый, мучнистый на ощупь, ортштейнов меньше, чем в морфонах AELh или гор. P, обилие белесых скелетан на гранях структурных отдельностей, корней мало, переход заметный по цвету и структуре, граница языковатая.

Гор. BT1 (32(42)–58 см) – влажный, коричневато-бурый с шоколадным оттенком, глинистый, ореховатая структура, плотный, но легко распадающийся на структурные отдельности, в верхней части горизонта заметное количество белесых скелетан на стенках межагрегатных трещин и корневых ходов, на нижних гранях педов глинистые кутаны, корней мало, изредка встречаются крупные отмершие корни хвоща полевого, по стенкам корневых ходов обычна гумусовая лакировка, встречаются редкие червороины диаметром 3–5 мм, заполненные копролитами, переход заметный по изменению структуры.

Гор. BT2 (58–87 см) – сырой, бурый с шоколадно-черной гумусовой лакировкой на поверхности агрегатов, глинистый, структура крупноореховатая, менее плотный, чем гор. BT1, на нижних гранях агрегатов мелкие глинистые натеки, корни редкие, среди них характерны корневища хвоща, переход постепенный.

Гор. ВС (87–112 см) – сырой, желтовато-бурый, со слабой гумусовой лакировкой на поверхности агрегатов и стенках корневых ходов, глинистый, ореховато-призматическая структура, плотный, корни редкие, переход ясный по вскипанию от HCl.

Гор. BCca,nc,dc (112–160 см) – сырой, бурый, с желтовато-белыми пятнами, крапинками и черной сетчатой гумусовой лакировкой, тяжелосуглинистый, в нижней части с заметным облегчением гранулометрического состава, бесструктурный, липкий, менее плотный, чем гор. ВС, бурно вскипает от HCl, много карбонатных, мягких сегрегаций с четкой и диффузной границей, характерны палевые диффузные пятна от разложившихся карбонатов, корней нет.

Основным методом изучения состава тонкодисперсных фракций является рентгеноструктурный анализ. Выделение тонкодисперсных фракций для этого анализа и валового химического состава проводили по методу Н.И. Горбунова (1960). Ориентированные препараты готовили методом седиментации на покровные стекла. Съемку осуществляли на универсальном рентгендифрак-тометре HZG-4A марки Carl Zeiss Jena (Германия). Режим работы прибора: 30 мВ, 30 мА. Для диагностики минералов препараты с фракциями размерностью <1, 1–5, 5–10 мкм снимали в воздушносухом состоянии, после сольватации образцов этиленгликолем, после прокаливания их в течении 2 ч при температуре 550 ° C. Гранулометрический анализ выполнен пирофосфатным методом (Вадюнина, Корчагина, 1986) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследованный разр. Я-2 имеет хорошо выраженное элювиально-иллювиальное распределение гранулометрического и валового составов. По гранулометрическому составу покровный суглинок, на котором сформировалась почва, иловато-крупнопылеватый. В пределах профиля наблюдается четкая дифференциация илистой фракции по элювиально-иллювиальному типу. В элювиальной части количество ила не превышает 8.9%, а в текстурном гор. BT его содержание достигает 38% (табл. 1).

В валовом химическом составе образцов почвы в пределах профиля отмечается существенное увеличение (78.63%) содержания SiO 2 в элювиальной части профиля с одновременным минимумом здесь оксидов железа и алюминия. Содержание оксидов кальция и магния минимально именно в этой части профиля (табл. 2). В гор. BT отмечается иллювиальный максимум содержания оксидов алюминия и железа, сопровождаемый минимальным количеством кремнезема.

В илистой фракции характерно равномерное распределение валового состава всех элементов на фоне существенного снижения содержания кремнезема и значительного возрастания количества всех других (в первую очередь оксидов железа и алюминия). Последнее обусловлено преобладанием алюмосиликатов глинистых минералов.

Таблица 1. Гранулометрический состав агродерново-подзолистой почвы (разр. Я-2), анализ выполнен пирофосфатным методом

|

Горизонт |

Глубина, см |

Плот ност ь, г/см³ |

W *, % |

Содержание фракций (мм), % от сухой почвы |

Нако пле-ние ила, % |

||||||

|

я 1 |

7 О1 |

5 |

5 |

? |

v5 |

||||||

|

PY |

0–26 |

1.21 |

2.0 |

0.6 |

15.6 |

46.7 |

13.6 |

16.0 |

07.5 |

37.1 |

–75 |

|

AELh |

26–32 |

– |

1.8 |

00 |

14.1 |

44.3 |

15.9 |

16.8 |

08.9 |

41.7 |

–70 |

|

BEL |

26–32 |

1.48 |

2.8 |

00 |

10.4 |

42.6 |

09.2 |

14.2 |

23.6 |

47.0 |

–22 |

|

BT1 |

32–42 |

1.46 |

4.0 |

00 |

09.0 |

34.9 |

09.9 |

13.5 |

32.7 |

56.1 |

0+9 |

|

BT1 |

43–53 |

1.46 |

4.8 |

00 |

08.7 |

30.7 |

09.0 |

13.9 |

38.1 |

61.0 |

+27 |

|

BT2 |

70–80 |

– |

4.5 |

00 |

11.5 |

34.1 |

08.1 |

12.4 |

33.9 |

54.4 |

+13 |

|

BC |

95–105 |

– |

4.2 |

0.6 |

12.1 |

33.9 |

08.7 |

14.6 |

30.1 |

53.4 |

000 |

|

BCca |

115–125 |

– |

4.0 |

6.1 |

22.7 |

22.9 |

06.3 |

16.1 |

25.9 |

48.3 |

– |

|

BCca |

140–150 |

– |

3.9 |

11.5 |

28.2 |

15.0 |

05.3 |

16.1 |

23.9 |

45.3 |

– |

W * – гигроскопическая влажность.

Таблица 2. Валовой химический состав агродерново-подзолистой почвы (разр. Я-2), % от прокаленной массы

|

Гори зонт |

Глуби на, см |

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

CaO |

MgO |

TiO 2 |

P 2 O 5 |

MnO |

Na 2 O |

K 2 O |

SO 3 |

|

PY |

0–26 |

78.63 |

10.10 |

3.95 |

Поч 0.96 |

ва в це 0.91 |

лом 0.89 |

0.04 |

0.19 |

1.31 |

2.13 |

0.06 |

|

AELh |

26–32 |

78.50 |

9.99 |

3.69 |

0.88 |

0.88 |

0.93 |

0.05 |

0.11 |

1.35 |

2.09 |

0.13 |

|

BEL |

26–32 |

74.14 |

12.37 |

5.15 |

0.88 |

1.66 |

0.99 |

0.03 |

0.05 |

1.24 |

2.09 |

0.05 |

|

ВT1 |

32–42 |

72.38 |

13.85 |

6.42 |

0.98 |

1.97 |

0.98 |

0.03 |

0.06 |

1.16 |

2.04 |

0.08 |

|

ВT1 |

43–53 |

70.19 |

15.00 |

7.13 |

1.14 |

2.19 |

0.96 |

0.04 |

0.08 |

1.08 |

2.14 |

0.05 |

|

ВT2 |

70–80 |

71.68 |

13.66 |

6.42 |

1.35 |

2.04 |

0.89 |

0.06 |

0.08 |

1.25 |

1.96 |

0.05 |

|

ВС |

95–105 |

71.95 |

13.52 |

6.50 |

1.50 |

1.46 |

0.91 |

0.04 |

0.09 |

1.29 |

2.10 |

0.05 |

|

BCca |

115–125 |

72.32 |

12.50 |

5.88 |

2.42 |

2.22 |

0.79 |

0.05 |

0.09 |

1.19 |

1.75 |

0.06 |

|

BCca |

140–150 |

73.90 |

12.79 |

5.84 |

1.35 |

2.20 |

0.74 |

0.05 |

0.10 |

1.20 |

1.71 |

0.05 |

|

PY |

0–26 |

54.90 |

24.16 |

10.73 |

Фрак 1.59 |

ция < 3.36 |

1 мкм 1.07 |

0.11 |

0.09 |

0.45 |

2.39 |

0.15 |

|

AELh |

26–32 |

54.23 |

23.98 |

11.58 |

1.41 |

3.34 |

1.11 |

0.12 |

0.11 |

0.41 |

2.56 |

0.12 |

|

BEL |

26–32 |

54.11 |

23.67 |

12.24 |

1.17 |

3.44 |

0.94 |

0.06 |

0.09 |

0.37 |

2.28 |

0.07 |

|

ВT1 |

32–42 |

54.84 |

23.88 |

12.27 |

1.36 |

3.92 |

0.87 |

0.08 |

0.07 |

0.26 |

2.22 |

0.13 |

|

ВT1 |

43–53 |

54.88 |

23.82 |

12.18 |

1.35 |

3.56 |

0.79 |

0.09 |

0.09 |

0.33 |

2.28 |

0.06 |

|

ВT2 |

70–80 |

55.23 |

23.53 |

12.11 |

1.68 |

3.79 |

0.78 |

0.07 |

0.12 |

0.34 |

2.27 |

0.08 |

|

ВС |

95–105 |

54.91 |

22.57 |

11.98 |

2.00 |

4.01 |

0.78 |

0.10 |

0.12 |

0.37 |

2.29 |

0.11 |

|

BCca |

115–125 |

54.27 |

22.55 |

11.90 |

2.51 |

3.89 |

0.81 |

0.07 |

0.14 |

0.35 |

2.20 |

0.07 |

|

BCca |

140–150 |

54.88 |

22.84 |

12.04 |

2.52 |

4.15 |

0.78 |

0.08 |

0.13 |

0.37 |

2.09 |

0.07 |

Используя данные по содержанию ила и валового состава почвы в целом и фракции ила, рассчитано содержание оксидов элементов в суммарной фракции пыли и песка (частицы >1 мкм) (табл. 3). Для этого сначала получено содержание оксида элемента в иле в процентах от почвы. Затем содержание оксида элемента в суммарной фракции пыли и песка, выраженное в процентах от почвы, рассчитано по разности его содержания в почве в целом и в иле, выраженном в процентах от почвы.

Результаты расчетов показали, что в суммарной фракции пыли и песка (>1 мкм) отмечается очень небольшое относительное накопление SiO 2 и уменьшение CaO и MgO в элювиальной части профиля до глубины 30–40 см по сравнению с нижележащими горизонтами. Вместе с тем, расчеты содержания оксидов элементов в процентах от почвы демонстрируют отчетливую элювиальноиллювиальную дифференциацию профиля. В поверхностных элювиальных горизонтах характерно существенное относительное накопление кремнезема (73.7–74.5%) в суммарной фракции пыли и песка по сравнению с 49–55% в текстурном горизонте и 58–61% в гор. ВС. Аналогичное, но менее выраженное распределение по профилю содержания Al 2 O 3 (7.9–8.3, 5.7–6.0 и 6.7–7.3 соответственно) и Fe 2 O 3 (2.7–3.2, 2.3–2.5 и 2.8–3.0 соответственно) в суммарной фракции пыли и песка. Распределение по профилю CaO и MgO в суммарной фракции пыли и песка имеет чисто элювиальный характер.

Профильное распределение содержания в почве оксидов элементов (% от почвы) во фракции ила полностью повторяет распределение самого ила. Из этого следует, что текстурная дифференциация профиля во многом обусловлена перераспределением содержания илистой фракции.

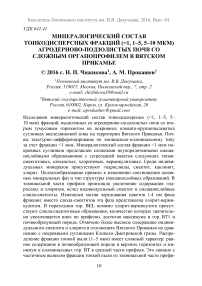

Рассмотрим теперь результаты определения минералогического состава фракций. Илистая фракция (<1 мкм) покровного суглинка состоит из сложных неупорядоченных смешанослойных минералов с сегрегацией пакетов нескольких типов: смектитовых, слюдистых, хлоритовых, вермикулитовых; а также индивидуального смектита, хлорита, каолинита. Присутствует тонкодисперсный кварц (табл. 4, рис. 1).

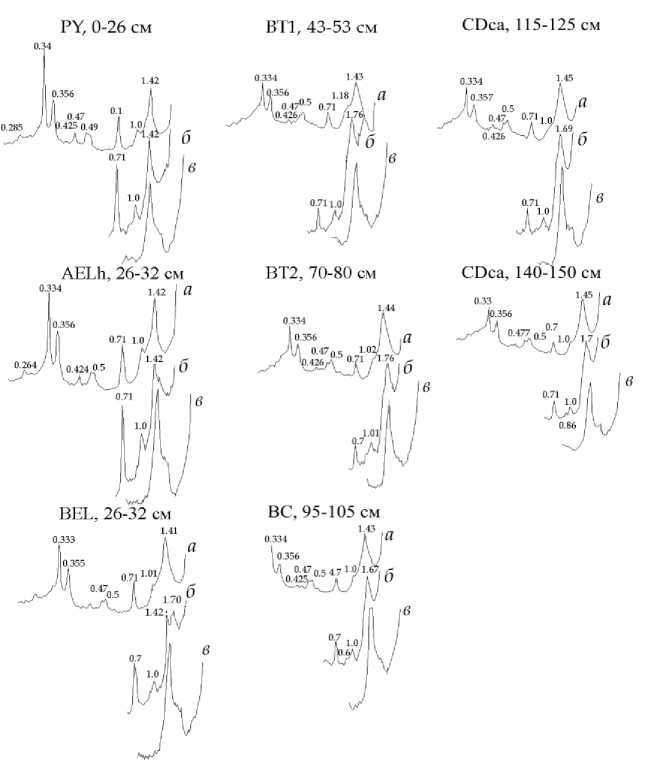

Фракция тонкой пыли (1–5 мкм) покровного суглинка отличается от ила резким увеличением количества кварца и полевых

Таблица 3. Расчетные значения валового содержания элементов во фракциях агродерново-подзолистой почвы (разр. Я-2)

Таблица 4. Содержание основных минеральных фаз во фракции <1 мкм агродерново-подзолистой почвы (разр. Я-2)

|

Горизонт |

Глубина, см |

Фракция <1 мкм, % |

Почва в целом, % |

||||

|

каолинит |

гидрослюды |

хлорит + смектит |

каолинит |

гидрослюды |

хлорит + смектит |

||

|

PY |

0–26 |

14 |

28 |

059* |

1.5 |

3.0 |

006.4* |

|

AELh |

26–32 |

15 |

38 |

047* |

2.0 |

5.4 |

006.7* |

|

BEL |

26–32 |

14 |

30 |

0057** |

3.8 |

8.4 |

0016.2** |

|

BT1 |

43–53 |

07 |

21 |

72 |

2.5 |

7.4 |

25.2 |

|

BT2 |

70–80 |

07 |

26 |

68 |

2.1 |

8.2 |

21.5 |

|

BC |

95–105 |

13 |

17 |

71 |

3.6 |

4.7 |

20.2 |

|

BCca |

115–125 |

12 |

18 |

70 |

2.9 |

4.5 |

17.3 |

|

BCca |

140–150 |

10 |

18 |

71 |

2.5 |

4.3 |

16.7 |

* Преобладает хлорит-вермикулит.

** Присутствуют хлорит-вермикулит и слюда-смектит.

Из слоистых силикатов установлена примесь слюд-гидрослюд ди-октаэдрического типа, хлорита и хлорит-смектитовых смешано-слойных образований.

Подзолообразование привело к резкой дифференциации содержания фракции <1 мкм, изменило соотношение основных минеральных фаз и тип структуры смешанослойных образований.

Наблюдается вертикальное перераспределение минералов в пределах толщи, переработанной почвообразованием, хотя по всему профилю доминируют смешанослойные образования, количество которых колеблется от 47 до 71% (табл. 4, рис. 1–3).

Элювиальная часть профиля обеднена смешанослойными структурами. Одновременно здесь меняется и кристаллохимическая их сущность. Компонент, представленный пакетами с набухающей решеткой, в элювиальной толще замещается смешанослойными образованиями хлорит-вермикулитового типа, сохраняющими межплоскостное расстояние в области 1.4 нм при сольватации образцов этиленгликолем. В гор. AELh наблюдается наименьшее количество смешанослойных образований, причем количество их с набухающим пакетом минимально. Аналогичная картина в пахотном гор. P. В нем увеличивается количество гидрослюд, достигая 38%, причем, судя по изменению соотношений интенсивностей рефлексов 001 к 002 и 003 , здесь увеличивается доля триоктаэдрических структур.

Рис. 1. Рентген-дифрактограммы фракции <1 мкм из агродерново-подзолистой почвы со сложным органопрофилем бассейна нижней Вятки (разр. Я-2): а – воздушно-сухое состояние; б – после сольватации эти- ленгликолем; в - после прокаливания при 550°С в течение 2 ч.

Одновременно фиксируется некоторое увеличение содержания каолинита. Расчеты интенсивностей рефлексов позволяют отметить более высокое содержание тонкодисперсного кварца (рефлексы 0.426 и 0.334 нм) в верхней части профиля, особенно в гор. AELh (табл. 5).

Рис. 2. Рентген-дифрактограммы фракции 1–5 мкм из агродерново-подзолистой почвы со сложным органопрофилем бассейна нижней Вятки (разр. Я-2): а – воздушно-сухое состояние; б – после сольватации этиленгликолем; в - после прокаливания при 550 ° С в течение 2 ч.

Илистый материал, выделенный из элювиальноиллювиального гор. BEL, сочетает признаки верхней и средней частей профиля. Как и для всей элювиальной части профиля здесь отмечается повышенное содержание гидрослюд ди-триокта-эдрического типа (23%). Вместе с тем, помимо неупорядоченных смешанослойных хлорит-вермикулитовых(смектитовых) образований, в этом горизонте присутствуют слюда-смектитовые образования с низким содержанием смектитовых пакетов.

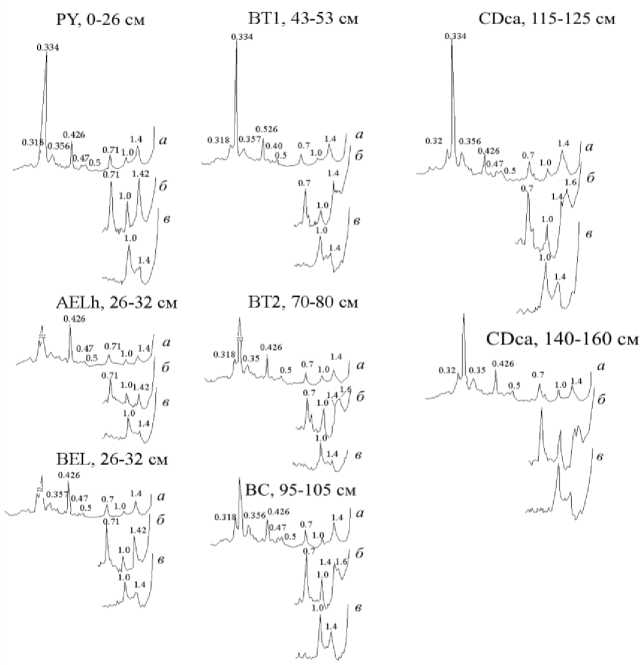

Рис. 3. Рентген-дифрактограммы фракции 5–10 мкм из агродерново-подзолистой почвы со сложным органопрофилем бассейна нижней Вятки (разр. Я-2): а – воздушно-сухое состояние; б – после сольватации этиленгликолем; в - после прокаливания при 550 ° С в течение 2 ч.

Иными словами, в этом горизонте уже имеется набухающая фаза, практически полностью отсутствующая в вышележащих горизонтах. Зарегистрировано более высокое, но типичное для элювиальной части профиля дерново-подзолистых почв, количество каолинита и хлорита. Количество тонкодисперсного кварца в этом горизонте также несколько повышено (табл. 5).

Таблица 5. Интенсивности рефлексов (относительные единицы) минералов фракции <1 мкм агродерново-подзолистой почвы (разр. Я-2)

|

Гори-зонт |

Глубина, см |

Рефлекс, нм |

∑ |

|||||||||||

|

2.4 |

1.4 |

1.2 |

1.0 |

0.7 |

0.5 |

0.47 |

0.44 |

0.426 |

0.356 |

0.334 |

0.318 |

|||

|

PY |

0–26 |

Нет |

15.9 |

4.5 |

5.6 |

10.5 |

4.7 |

5.6 |

Нет |

5.6 |

14.0 |

28.5 |

5.6 |

358 |

|

AELh |

26–32 |

0.5 |

18.7 |

7.5 |

8.7 |

11.2 |

3.7 |

4.2 |

Нет |

4.2 |

13.7 |

23.7 |

3.7 |

401 |

|

ElB |

26–32 |

Нет |

19.4 |

7.8 |

7.5 |

10.0 |

4.7 |

4.4 |

1.0 |

2.8 |

12.5 |

21.0 |

7.8 |

319 |

|

Bt1 |

43–53 |

Нет |

19.8 |

9.0 |

7.2 |

05.8 |

6.5 |

5.4 |

1.8 |

3.6 |

12.6 |

18.0 |

9.0 |

277 |

|

Bt2 |

70–80 |

Нет |

22.7 |

7.7 |

7.7 |

06.1 |

6.7 |

5.5 |

2.1 |

3.1 |

12.3 |

17.5 |

8.6 |

326 |

|

BC |

95–105 |

3.0 |

21.4 |

6.9 |

6.9 |

06.9 |

6.7 |

5.2 |

2.7 |

3.4 |

10.3 |

17.6 |

9.6 |

290 |

|

CDca |

115–125 |

2.0 |

22.5 |

6.1 |

3.7 |

07.5 |

7.2 |

5.6 |

3.0 |

4.5 |

11.6 |

19.5 |

8.6 |

267 |

|

CDca |

140–150 |

Нет |

25.7 |

6.7 |

5.9 |

06.7 |

6.7 |

4.3 |

Нет |

2.8 |

12.6 |

17.8 |

8.7 |

253 |

Иллювиальная толща характеризуется резким преобладанием смешанослойных образований с высоким содержанием смектитовых пакетов, как слюда-смектитов, так и хлорит-смектитов. Наибольшее количество этой фазы отмечается в гор. BT1 – 72%, или 25.2% в пересчете на почвенную массу в целом. Количество гидрослюд диоктаэдрического типа составляет всего 20%, а хлорита (с небольшой примесью каолинита) – 7%.

Ниже, в гор. BT2 и BC, также отмечается очень большое количество смешанослойных образований с высоким содержанием смектитовых пакетов (68–71%), представленных в основном слю-да-смектитами, в меньшей мере хлорит-смектитами. В пересчете на почву в целом это составляет 21.5 и 20.2%. Гидрослюды диок-таэдрического типа имеют тенденцию уменьшаться вниз по профилю: 26 и 17% в гор. BT2 и BC соответственно.

По распределению илистой фракции и ее компонентов исследуемая почва относится к категории текстурно-дифференцированных по элювиально-иллювиальному типу. Процесс уменьшения содержания ила верхней части профиля привел к максимальной аккумуляции продуктов выноса в гор. BT1. Состав элювиальной части профиля отражает процессы обеднения горизонтов компонентами с набухающей решеткой в виде слюда-смектитов и хлорит-смектитов. Остается материал продуктов трансформации хлоритов – хлорит-вермикулитовые смешанослой-ные образования и собственно хлорит. В элювиальной толще профиля происходит также относительное накопление тонкодисперсного кварца.

Можно предположить следующие процессы: уменьшение содержания ила верхней части профиля как результат кислотного гидролиза и выноса наиболее дисперсной смектитовой фазы с ее частичной аккумуляцией в гор. BT1; остаточное сохранение хлоритов и хлорит-вермикулитов, а также тонкодисперсного кварца в элювиированных гор. (PY, AELh, BEL).

Распределение фракции тонкой пыли (1–5 мкм) по профилю переработанного почвообразованием покровного суглинка имеет тенденцию к некоторому увеличению в верхних горизонтах. В минералогическом отношении она отличается от фракции ила резким преобладанием кварца и полевых шпатов. Для элювиирован-ной толщи характерно более высокое количество тонкодисперсного кварца и резкое увеличение содержания хлорита. Смешано-слойные образования со смектитовым пакетом в этой части профиля фактически отсутствуют. Лишь в пахотном слое (0–26 см) наблюдается увеличение доли хлорит-вермикулитового образования – продукта трансформации хлоритов через вермикулитовую фазу в хлорит-смектит. В иллювиальной части профиля (с 43 до 100 см и более) во фракции тонкой пыли также доминирует кварц. Однако рентгенографически, помимо хлорита, мусковита, каолинита, здесь зафиксировано наличие серии смешанослойных образований хлорит-смектитового (вермикулитового) типа. Последнее может быть объяснено следующим: во-первых, более сильной агрегацией почвенного материала в иллювиальных горизонтах, не полностью пептизированного методом Н.И. Горбунова; во-вторых, активизацией трансформационных процессов в отношении хлоритов, с переходом их в смешанослойные хлорит-смектитовые образования. Вместе с тем, поведение минеральных компонентов в нижележащей толще профиля свидетельствует о литогенном наследовании хлорит-смектитов (вермикулитов) от исходного почвообразующего материала.

Таким образом, характер распределения фракции тонкой пыли и ее минералогический состав в целом свидетельствуют о литологической однородности исходного почвообразующего субстрата в пределах рассматриваемой толщи. Отмеченные выше особенности характера распределения его минеральных компонентов обусловлены подзолообразовательным процессом. Пере-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 84. распределение произошло не только в илистой, но и во фракции тонкой пыли, что подтверждается более высоким содержанием кварца в тонкой пыли и разрушением смешанослойных хлорит-смектитов именно в элювиальной толще профиля.

Характер вертикального распределения фракции средней пыли (5–10 мкм) свидетельствует о литогенной однородности почвообразующего материала рассматриваемого разреза.

Эта фракция состоит из кварца (доминирует) и полевых шпатов. Слоистых силикатов здесь значительно меньше, чем в тонкопылеватой фракции, они представлены небольшим количеством слюд, хлоритом с примесью каолинита и смешанослойных хлорит-смектитов. В этой фракции также отмечаются признаки вертикальной дифференциации. В элювиальной толще, особенно в гор. PY и AELh, повышено количество тонкодисперсного кварца. Наблюдается небольшая примесь слоистых силикатов, представленная слюдами мусковитового типа, каолинитом, хлоритом; смешанослойные образования отсутствуют. В текстурноиллювиальной части профиля количество кварца снижено: появляются хлорит-смектитовые и слюда-смектитовые образования с низким содержанием смектитовых пакетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Минералогический состав фракции <1 мкм покровных суглинков внеледниковой зоны Вятско-Камского междуречья имеет большое сходство с таковым покровных суглинков Клинско-Дмитровской гряды. Для тех и других характерен похожий поли-минеральный состав, включающий неупорядоченные смешано-слойные образования нескольких типов с сегрегацией слюдистых, смектитовых, вермикулитовых и хлоритовых пакетов, гидрослюды, индивидуальный смектит, хлорит, каолинит.

-

2. Различия связаны с содержанием индивидуального смектита, хлорита и смешанослойных хлорит-вермикулитов. Можно предположить, что относительно более высокое содержание индивидуального смектита в покровных суглинках Вятско-Камского междуречья обусловлено подстиланием или выходом на поверх-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 84. ность отложений пермского возраста, обогащенных этим минералом. Относительно повышенное содержание хлорита в покровных суглинках Вятско-Камского междуречья имеет другое происхождение. Оно может быть связано с широким распространением продуктов зеленокаменной пропилитизации, основным компонентом которой является хлорит, на территориях, прилегающих к Уралу.

-

3. Профиль глинистого материала агродерново-подзолистой почвы на покровных суглинках отражает резкую дифференциацию содержания ила по элювиально-иллювиальному типу и минералого-кристаллохимическому состоянию компонентов.

-

4. В поверхностных элювиальных горизонтах осталось наименьшее количество илистой фракции в пределах всего профиля, в составе которой глинистый материал представлен минералами с жесткой решеткой (гидрослюдами, хлоритом, каолинитом и смешанослойными хлорит-вермикулитовыми образованиями) и повышенным содержанием тонкодисперсного кварца и полевых шпатов. Это может быть результатом сочетания нескольких процессов: разрушения лабильных минералов за счет кислотного гидролиза, перемещения вниз этих же структур в ненарушенном состоянии (лессиважа) и трансформационного преобразования хлорита пылеватых фракций в смешанослойные хлорит-вермику-литовые образования с размером частиц <1 мкм.

-

5. В иллювиальной части профиля аккумулируются продукты выноса из поверхностных горизонтов: индивидуальный смектит и неупорядоченные смешанослойные слюда-смектитовые образования с высоким содержанием смектитовых пакетов.

-

6. Состав фракций тонкой и средней пыли существенно отличается от такового ила явным преобладанием кварца и полевых шпатов.

THE MINERAL COMPOSITION OF FINE-DISPERSED

Список литературы Минералогический состав тонкодисперсных фракций

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

- Вологжанина Т.В. Регионально-провинциальные особенности минералогического состава серых лесных почв//Агрометеорологические условия и агротехнические факторы повышения урожайности полевых культур в Предуралье. Сб. науч. тр. Перм. ГСХА, 1996. С. 20-26

- Вологжанина Т.В., Чижикова Н.П. Минералогический состав илистой фракции светло-серых лесных почв Русской равнины//Свойства почв и рациональное использование удобрений. Пермь, 1986. С. 47-53.

- Герасимова М.И. География почв России. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. 312 с.

- Горбунов Н.И. Методика подготовки почв, грунтов, взвесей рек и осадков морей к минералогическому анализу//Почвоведение. 1960. № 11. С. 79-84.

- Караваева Н.А., Черкинский А.Е., Горячкин С.В. Понятие “второй гумусовый горизонт”: опыт генетико-эволюционной систематизации//Успехи советского почвоведения. М.: Наука, 1986. С. 167-173.

- Прокашев А.М. Генезис и эволюция почв бассейна Вятки и Камы. Киров, 2009. 389 с.

- Прокашев А.М. Голоценовая эволюция и антропогенная трансформация почвенного покрова Вятского Прикамья//Эволюция почв и почвенного покрова. Теория, разнообразие природной эволюции и антропогенных трансформаций почв. М.: ГЕОС, 2015. С. 401-421.

- Прокашев А.М., Пахомов М.М., Пупышева С.А., Парфенов М.И., Чижикова Н.П. Покровные суглинки Вятского Прикамья//Вестник Вятского ГГУ. 2002. № 7. С. 69-72.

- Прокашев А.М., Пахомов М.М., Пупышева С.А., Парфенов М.И., Чижикова Н.П. Свойства покровных суглинков Вятского Прикамья//Региональные и отраслевые географические исследования. СПб., 2005а. С. 54-57.

- Прокашев А.М., Пахомов М.М., Пупышева С.А., Парфенов М.И., Чижикова Н.П. Субстантивно-генетические свойства покровных суглинков Вятского Прикамья//Мат-лы IV Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода. Сыктывкар, 2005б. С. 345-350.

- Прокашев А.М., Чижикова Н.П. Минералогия покровных суглинков Вятского Прикамья//Мат-лы 4-го съезда Докучаевского об-ва почвоведов. Новосибирск, 2004. Кн. 2. С. 599.

- Прокашев А.М., Чижикова Н.П., Пахомов М.М., Пупышева С.А. Предварительные результаты минералогических исследований покровных суглинков Вятского Прикамья//Вестник Вятского ГГУ. 2004. № 9. С. 95-102.

- Хантулев А.А., Гагарина Э.И. Материалы о генезисе и географии почв со сложным гумусовым профилем//Почвоведение. 1972. № 2. С. 3-13.