Минералогия и литохимия рудных метапесчаников, перекрывающих гранитный массив Мань-Хамбо (Северный Урал)

Автор: Удоратина О.В., Никулова Н.Ю., Варламов Д.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (232), 2014 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные исследования литохимии и минерального состава теригенной толщи, вмещающей редкоземельно-уран-торий-редкометалльную минерализацию и контактирующей с гранитоидами масива Мань-Хамбо. Метапесчаники наращивают разрез гравелитов и конгломератов, а в основании его содержится значительное количество обломков местного происхождения и близкого сноса - допалеозойских гранитоидов. Изменения в составе пород отражают смену источников поступления и степень сортированности теригенного материала. Теригеная толща представляет собой классический трансгрессивный разрез и по комплексу данных отнесена к тельпосской свите. В песчаниках присутствует боле широкий по сравнению с гравелитами спектр акцессорных минералов, в том числе различных разновидностей цирконов, что указывает на периодические незначительные изменения (увеличение площади или смещение) области питания.

Метапесчаники, гранитоиды, мань-хамбо, акцессорные минералы, химический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/149128621

IDR: 149128621

Текст научной статьи Минералогия и литохимия рудных метапесчаников, перекрывающих гранитный массив Мань-Хамбо (Северный Урал)

Вопрос о возрасте терригенной толщи, вмещающей редкоземельно-уран-торий-редкометалльную минерализацию и располагающейся на северо-восточном фланге гранитного массива Мань-Хамбо, до настоящего времени остается дискуссионным. По одной версии породы толщи относятся к нижнерифейской хобеин-ской (R 1 hb) [6], а по другой — к нижнепалеозойской тельпосской (O 1 tl) [1] свите. На основании существующих структурно-геологических, литологических, геохимических и минералогических данных мы считаем осадочные толщи, перекрывающие кембрийские граниты массива Мань-Хамбо, тельпосской свитой нижнего ордовика [2, 4].

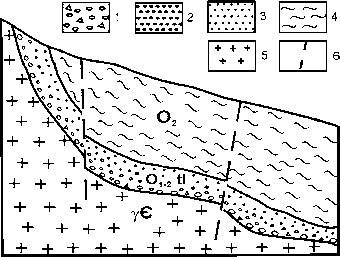

Отложения тельпосской свиты, метаморфизованные в условиях зеленосланцевой фации, со стратигра- фическим несогласием, залегают на гранитоидах и представлены классическим трансгрессивным циклом, в основании которого конгломераты сменяются гравелитами и песчаниками, составляющими основную часть разреза свиты (рис. 1).

Рис. 1. Схематический разрез восточного фланга массива Мань-Хамбо: 1 — конгло-брекчии, 2 — гравелиты, 3 — песчаники, 4 — сланцы, 5 — граниты, 6 — разломы

Интенсивно катаклазирован-ная и милонитизированная часть разреза грубообломочной терригенной толщи с обильной REE–U–Th-редкометалльной минерализацией выделена в самостоятельный рудный тольинский комплекс [3]. Наиболее продуктивные на оруденение зоны локализованы в гравелитах [2—4], в метапесчаниках содержания рудных минералов на порядок меньше, интенсивность минерализации постепенно затухает по мере уменьшения зернистости пород.

Метапесчаники, отобранные с разной глубины из керна скважин участков «Турман Центральный» и «Турман Южный» Верхнетольинской площади, расположенных в верховьях ручьёв Парья и Горелый, изучались в прозрачных шлифах и аншли-фах. При этом наибольшее внимание 3

было уделено изучению распределения цирконов в породе (поскольку в протолочную пробу могли попасть цирконы, содержащиеся в мелкогравийных обломках пород в составе песчаников) и исследованию наложенной рудной минерализации.

Исследования, включающие съемку изображений исследуемого объекта в отраженных электронах с вещественным контрастом (BSE — backscattered electrons) и рентгеноспектральный локальный микроанализ, выполнялись в ИЭМ РАН (г. Черноголовка) на цифровом электронном сканирующем микроскопе Tescan VEGA-II XMU с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy-450 и в ИГ Коми НЦ УрО РАН на микроскопе Olympus BX-51 и спектральном электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с эдс X-MAX 50 mm Oxford Instruments. Интерпретация данных химических анализов метапесчаников с использованием методики литохимии [7] позволила уточнить их состав и сравнить его с составом подстилающих грубообломочных пород.

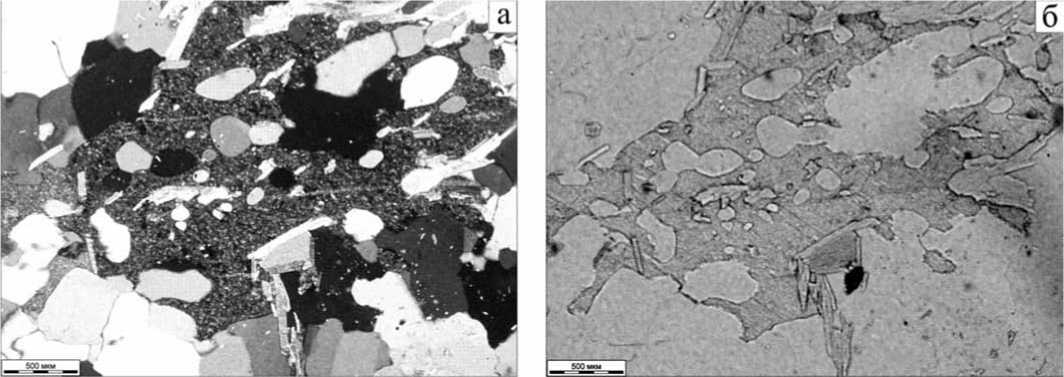

Изученные породы представлены тремя разновидностями метапесчаников — тонкозернистыми (а); разнозернистыми полевошпат-квар-цевыми (б) и слюдистыми катакла-зированными с карбонатом (в).

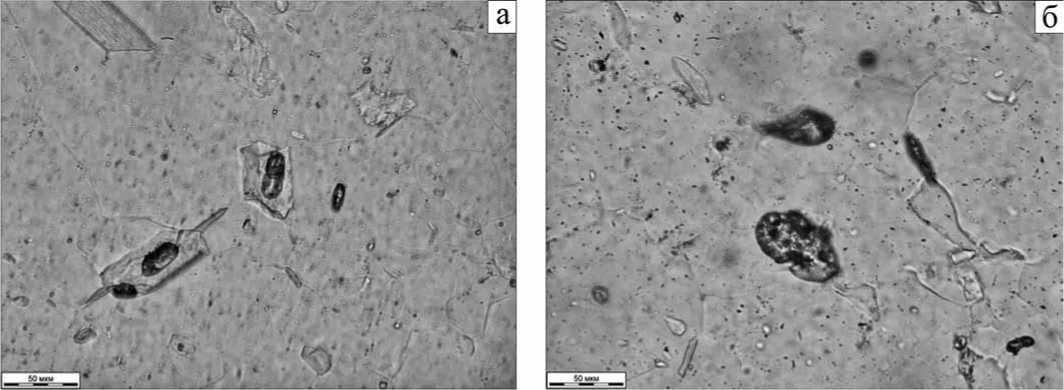

Тонкозернистый (преобладает фракция 0.1 мм) серый до темно-серого с тонкой косой слоистостью кварцитопесчаник (обр. 389) в шлифе характеризуется гранобласто-вой, участками бластопсаммитовой структурой и массивной текстурой. В составе породы преобладает кварц, второстепенное положение занимают полевые шпаты. Акцессорные ми- нералы представлены микрозерни-стым новообразованным титанитом, апатитом (окатанные и идиоморфные шестигранные зерна), цирконом различной степени окатанности: окатанные зерна, обломки окатанных зерен, зерна с «растворенными» контурами и микровключениями темноцветного минерала, окатанные и с «растворенными» контурами зерна внутри чешуек мусковита (рис. 2).

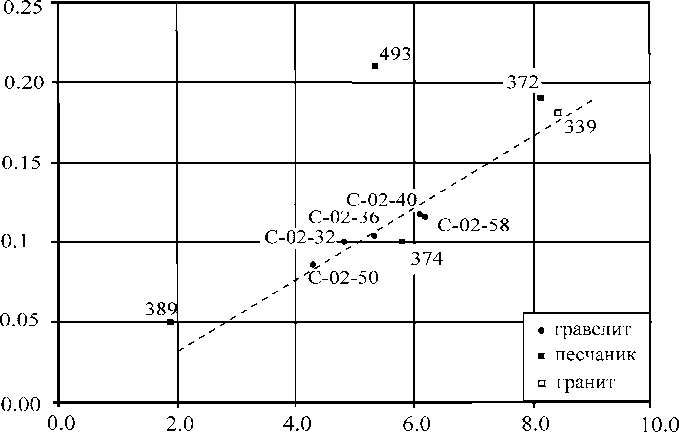

На модульной диаграмме ГМ– (Na 2 O + K 2 O), на которую для сравнения нанесены составы подстилающих гравелитов [4] и гранита из гранитной гальки в конгломератах (обр. 339), тонкозернистые песчаники отличаются наименьшими значениями гидролизатного модуля и суммы щелочей (табл. 1, рис. 3), являясь наиболее хорошо сортированными и со-

Т а б л и ц а 1

Химический состав пород, мае. %

|

Êомпоненты и модóли |

493 |

389 |

374 |

372 |

339 |

|

SiO 2 |

70.84 |

91.68 |

84.28 |

74.40 |

75.84 |

|

TiO 2 |

0.52 |

0.14 |

0.11 |

0.16 |

0.16 |

|

Al 2 O 3 |

10.72 |

3.01 |

7.30 |

10.54 |

11.06 |

|

Fe 2 O 3 |

2.17 |

0.17 |

0.35 |

2.88 |

3.42 |

|

FeO |

1.38 |

0.87 |

0.72 |

0.56 |

0.72 |

|

MnO |

0.047 |

0.020 |

0.014 |

0.014 |

0.035 |

|

MgO |

1.77 |

0.40 |

0.20 |

0.30 |

0.1 |

|

CaO |

2.40 |

0.65 |

0.20 |

0.40 |

0.3 |

|

Na 2 O |

0.68 |

0.68 |

1.92 |

2.73 |

2.01 |

|

K 2 O |

4.66 |

1.22 |

3.90 |

5.38 |

6.57 |

|

P 2 O 5 |

0.280 |

0.045 |

0.015 |

0.013 |

0.029 |

|

Ппп |

4.13 |

0.76 |

0.59 |

2.10 |

0.98 |

|

Сóмма |

99.60 |

99.65 |

99.60 |

99.48 |

100.24 |

|

H 2 O |

0.11 |

0.13 |

0.05 |

0.05 |

0.37 |

|

CO 2 |

0.06 |

0.05 |

0.05 |

0.05 |

0.13 |

|

Na2O+K2O |

5.34 |

1.90 |

5.82 |

8.11 |

8.58 |

|

ÃМ |

0.21 |

0.05 |

0.1 |

0.19 |

0.19 |

|

ТМ |

0.049 |

0.05 |

0.015 |

0.015 |

0.014 |

Примечание. Химический состав пород определен методом классической «мокрой» химии в ИГ Коми НЦ УрО РАН. Модули [7]: гидролизатный ГМ=(Al 2 O 3 + + TiO 2 + Fe 2 O 3 + MnO/SiO 2 ), ТМ – (TiO 2 /Al 2 O 3 ).

держащими минимальное из изученных образцов количество рудных минералов.

Нормативный минеральный пересчет химического состава показал, что в тонкозернистом песчанике содержится максимальное для изученных пород количество кварца (82.5 % — здесь и далее приведены объемные %).

Второстепенные минералы представлены кислым (An 19 ) плагиоклазом (7.2 %), калиевым полевым шпатом (5 %) и биотитом(2.9 %). Акцессорные — мусковитом (0.8 %), кальцитом (0.5 %), титанитом (0.4 %) и различными рудными минералами, условно пересчитанными на магнетит (0.2 %).

Разнозернистые полевошпат-кварцевые песчаники (обр. 372 и

Рие. 2. Циркон в тонкозернистом песчанике (обр. 389, без анализатора): а — циркон в новообразованном мусковите, б — зерно с «растворенными» контурами и включениями

N^O+K^O

Рис. 3. Модульная диаграмма (пояснения в тексте)

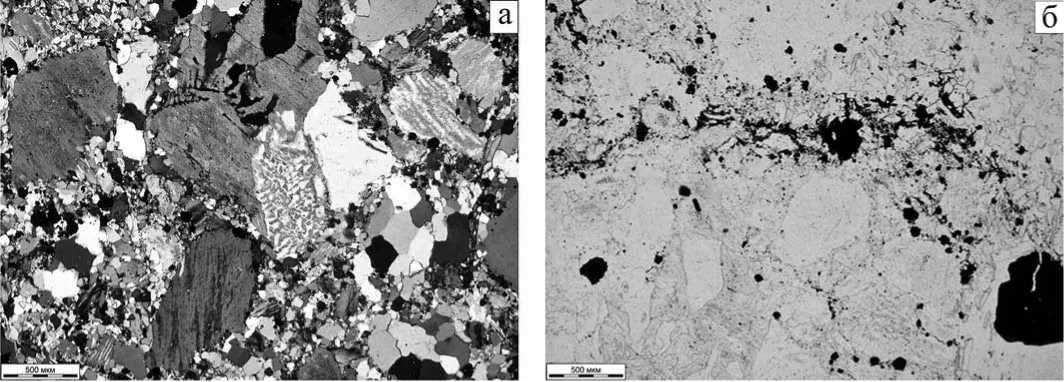

374) содержат неравномерно распределенный в породе мелкий (около 2.0 мм) гравий. Обломки представлены микропегматитом, полево-шпат-кварцевой мелкокристаллической породой, кварцем, кварцитом (рис. 4). Рудные минералы располагаются в цементе, нередко образуют цепочки, слойки и пятна, где их количество составляет до 10 об. %. В знаковых количествах присутствуют циркон, апатит, микрозернистый плохоокристаллизованный титанит.

Химический и соответственно минеральный состав в изученных образцах разнозернистых пес- чаников различен, что нашло отражение в расположении на модульной диаграмме соответствующих точек (рис. 3). Песчаник обр. 372 содержит максимальное количество (24.4 %) кислого (An5) плагиоклаза, 10.8 % ортоклаза и по составу близок гранитоидам. В акцессорных количествах в песчанике присутствуют биотит (2.7 %) и титанит (0.4 %). Нормативные гематит и магнетит составляют 1.1 и 0.7 % соответственно.

Катаклазированный мелко-среднезернистый с редким мелким гравием слюдистый метапесчаник (обр. 493) сложен зернами размером 0.2— 0.5 мм. Структура гранобластовая, текстура массивная и порфирокластическая. Редкие гравийные (до 3.0 мм) зерна представлены калиевым полевым шпатом. Слюдистый цемент порового типа в зоне интенсивной трещиноватости переходит в базальный. В породе присутствуют пой-килобласты карбоната, иногда выполняющие роль базального цемента, содержащие кроме обломков минералов полости с округлыми или извилистыми очертаниями (рис. 5).

Рис. 4. Разнозернистые песчаники: а — обломок микропегматита (обр. 374): б — распределение рудных и акцессорных минералов (обр. 372)

Рис. 5. Карбонат в песчанике, обр. 493: а — 1 , б — ||

В образце песчаника различимы фрагменты тонкой слоистости, косой или линзовидной, с выклинивающимися слойками толщиной от 0.05 до 0.7 см. Точно установить характер слоистости невозможно из-за малого диаметра керна. Под углом 50° к столбику керна проходит плоскость сместителя, по которой две части породы смещены друг относительно друга, а на расстоянии 6—7 см вдоль нее располагается зона интенсивного тектонического дробления. На модульной диаграмме точка, соответствующая этому песчанику, располагается в стороне от линии тренда. Эта точка соответствует самому слюдистому из изученных образцов песчаников — мусковит и биотит составляют 16.7 и 9.7 % соответственно. 48.7 % приходится на кварц, 9.5 % — на калиевый полевой шпат, 6.6 % — на кислый (An 12 ) плагиоклаз, 2.0% — на гематит, а на акцессорные титанит и лейкоксен — по 0.4 %.

Микрозондовые исследования показали, что в песчаниках постоянно присутствует железистый минерал из группы хрупких слюд (лепидокрокит?), имеющий, вероятно, метасоматический генезис. Разнообразные акцессорные минералы расположены в цементе. Они, как и породообразующие минералы, по морфологическим признакам, химическому составу и парагенетическим ассоциациям разделяются на три группы: 1) обломочные осадочного генезиса, 2) обломочные осадочного генезиса, но преобразованные в зоне минерализации, 3) новообразованные минералы [5].

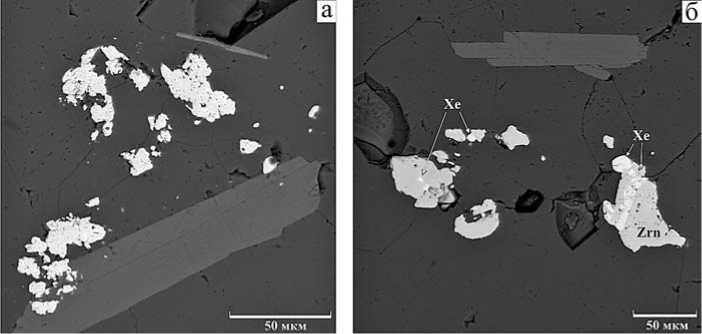

Первую группу составляют минералы, слагающие метапесчаники (кварц, альбит, КПШ, мусковит, биотит), и часть цирконов, наблюдающихся в виде окатанных зерен, обломков кристаллов и кристаллов (рис. 6, а, б).

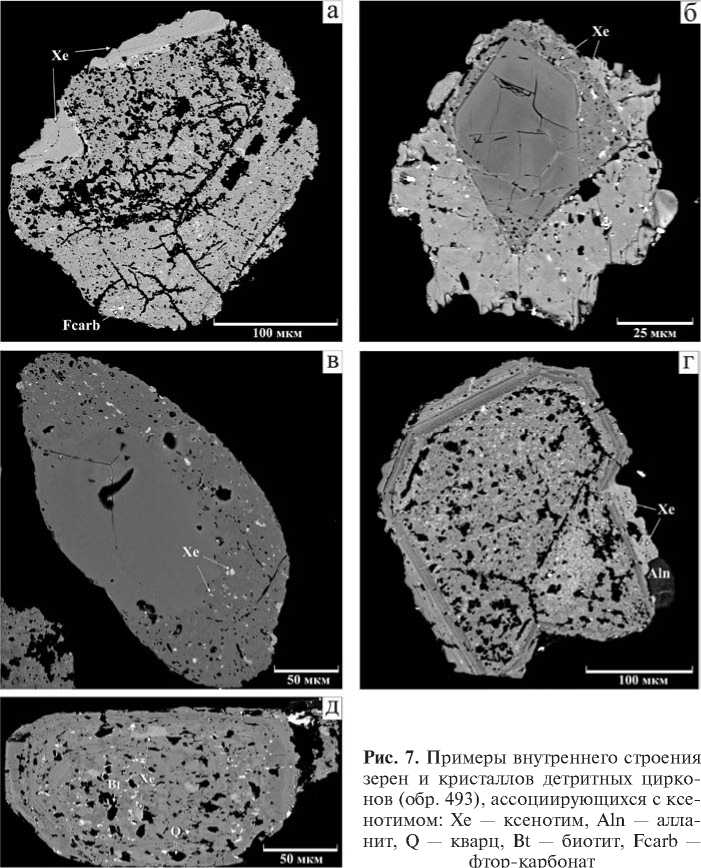

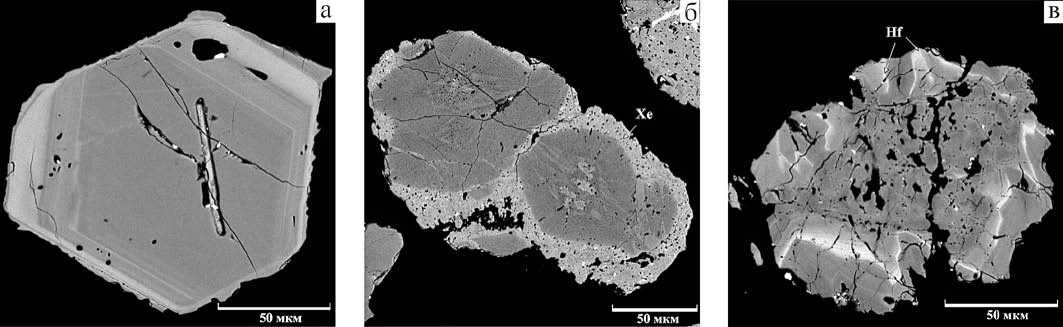

Вторая группа — цирконы в сростках с ксенотимом (рис. 7, а—д) или с обильными включениями ксенотима, что может служить надежным типоморфным признаком преобразованных цирконов в зоне минерализации. По циркону развивается замещение или совместное с цирконом развитие ксенотима — формируются каймы зерен или «пропитанность» всего кристалла в целом, напоминающего при этом пористую, скелетную, выщелоченную матрицу.

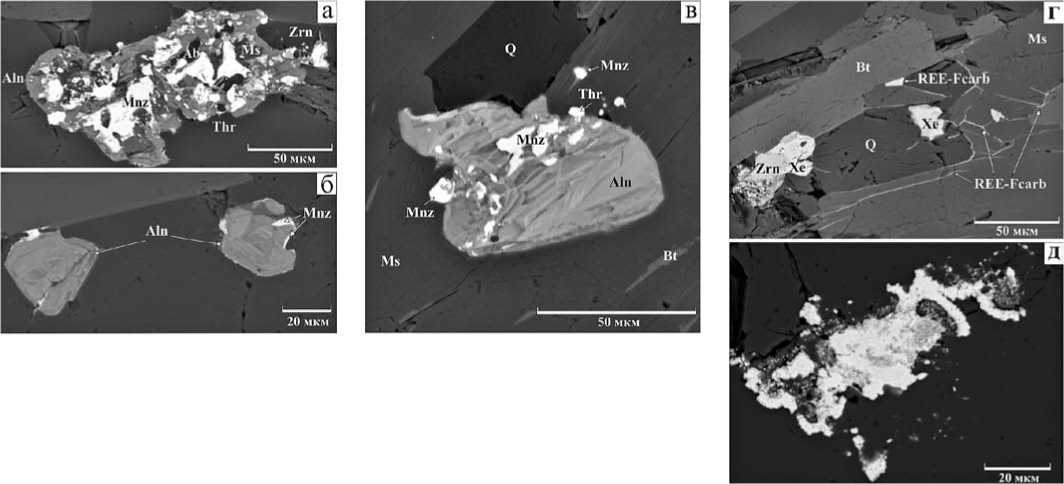

Третью группу составляют новообразованные минералы, представленные редкоземельными: агрегаты алланита с монацитом, высокотори-евым монацитом и торитом (рис. 8, а—в), фторкарбонаты (предположительно паризит, бастнезит, синхизит, а также неустановленные фазы), развивающиеся, как правило, по границам чешуй слюд (рис. 8, г), а также новоо-

Рис. 6. Пример распределения в породе детритных цирконов (обр. 493): Xe — ксенотим, Zrn — циркон

Рис. 7. Примеры внутреннего строения зерен и кристаллов детритных цирконов (обр. 493), ассоциирующихся с ксенотимом: Xe — ксенотим, Aln — алланит, Q — кварц, Bt — биотит, Fcarb — фтор-карбонат

25 мкм

100 мкм

Fcarb

100 мкм

бразованный циркон. Последний приближен к границам зерен и имеет весьма разнообразную форму (рис. 8, д).

Подготовленная для изотопногеохронологических исследований монофракция цирконов предварительно исследовалась различными методами. Ниже приводится описание морфологии зерен цирконов и их внутреннего строения.

Рис. 8. Примеры распределения в породе новообразованных агрегатов редкоземельных минералов и циркона (обр. 493): а—в — высокоториевый монацит и торит в рубашке алланита, г — фторкарбонаты в плоскостях спайности в мусковите, д — циркон. Zrn — циркон, Mnz — монацит, Aln — алланит, Thr — торит, REE Fcarb — редкоземельный фторкарбонат, Q — кварц, Ms — мусковит, Bt — биотит

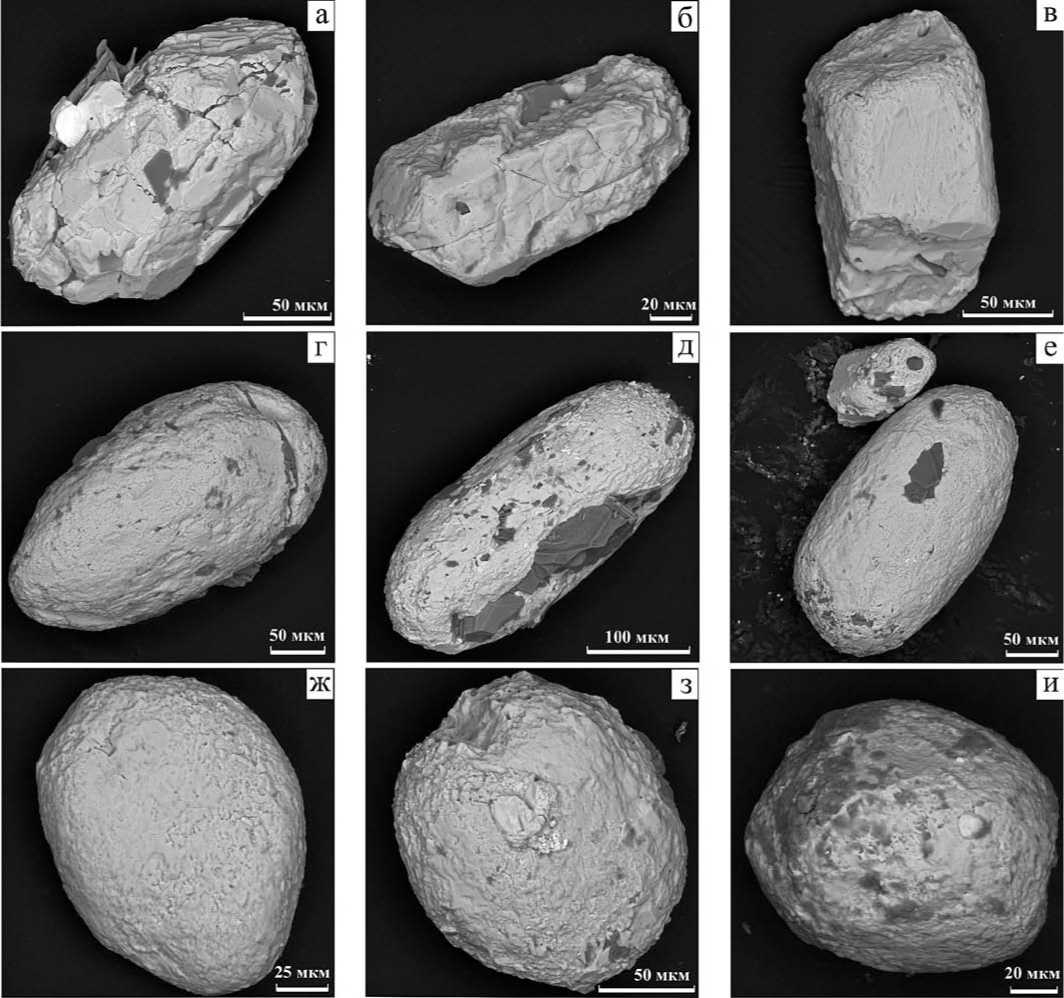

Рис. 9. Морфологические особенности цирконов из метапесчаников (обр. 493): а—в — плохоокатанные с различимыми кристаллографическими формами, г—е — хорошо окатанные удлиненные зерна, ж—и — хорошо окатанные шарообразные зерна

Среди обычных желтых, желтокоричневых, коричневых цирконов метапесчаников (обр. 493) наблюдаются единичные цирконы светло-розового цвета. В метапесчаниках отмечается большее, чем в гравелитах, количество морфотипов цирконов [4] (рис. 9).

Зерна циркона характеризуются различной окатанностью (рис. 9, а—в): плохоокатанные, в морфологии которых легко читаются дипи- рамидальные кристаллы с призматическими головками; удлиненные овальные хорошо окатанные (рис. 9, г—е) и практически шарообразные с преобладающей розоватой окраской (рис. 9, ж—и).

Проведенные микрозондовые исследования всех зерен, попавших в выборку, показали, что наблюдаемая в цирконах зональность имеет различный генезис: 1) реликтовая зональность обломоч- ных цирконов (рис. 10, а), 2) новообразованная, характерная для минералов второй группы (рис. 10, б), 3) сформированная при интенсивном метасоматическом воздействии (преобразование в рудной зоне) и проявленная в неравномерном распределении элементов, подчеркивающих эту зональность (рис. 10, в). Химический состав цирконов различных морфологических типов практически одинаков, однако на-

Т а б л и ц а 2

Химический состав исследованных цирконов (мае. %)

|

Рис. |

№ т.н. |

ZrO 2 |

SiO 2 |

Y 2 O 3 |

HfO 2 |

Al 2 O 3 |

La 2 O 3 |

Ce 2 O 3 |

CaO |

FeO |

ThO 2 |

UO 3 |

|

1.1ê |

64.93 |

32.66 |

1.59 |

|||||||||

|

1.2 |

50.94 |

29.42 |

1.66 |

9.89 |

3.07 |

|||||||

|

2ê |

71.85 |

35.65 |

1.52 |

|||||||||

|

3ê |

66.47 |

32.78 |

0.77 |

|||||||||

|

4ê |

65.35 |

32.99 |

1.66 |

|||||||||

|

9д |

5ê |

66.07 |

32.85 |

1.06 |

||||||||

|

9а |

6ê |

65.39 |

32.89 |

2.78 |

||||||||

|

9в |

7ê |

64.28 |

34.43 |

1.28 |

0.98 |

|||||||

|

9ã |

8ê |

65.52 |

32.73 |

1.74 |

||||||||

|

66.63 |

33.23 |

1.94 |

||||||||||

|

9ã |

9ê |

65.95 |

32.68 |

0.88 |

0.55 |

|||||||

|

9е |

10ê |

66.28 |

32.69 |

1.03 |

||||||||

|

9и |

11ê |

63.72 |

31.62 |

1.85 |

||||||||

|

9ж |

12ê |

65.47 |

32.46 |

2.06 |

||||||||

|

9з |

13ê |

66.15 |

32.33 |

1.15 |

||||||||

|

7а |

14ц |

67.40 |

31.44 |

1.57 |

||||||||

|

15.1ц |

68.06 |

31.58 |

||||||||||

|

7б |

15.2ц |

67.79 |

30.82 |

1.37 |

||||||||

|

15.3ê |

65.91 |

30.89 |

1.49 |

0.95 |

||||||||

|

15.4ê |

65.98 |

31.61 |

||||||||||

|

16.1ц |

67.30 |

31.65 |

1.64 |

|||||||||

|

7д |

16.2ц |

65.67 |

31.35 |

2.61 |

||||||||

|

16.3ê |

68.66 |

32.18 |

1.65 |

|||||||||

|

16.4ê |

65.28 |

33.1 |

3.72 |

|||||||||

|

17.1ц |

53.70 |

27.02 |

0.82 |

1.51 |

6.02 |

2.9 |

||||||

|

7ã |

17.2ê |

57.45 |

28.84 |

3.84 |

||||||||

|

17.3ê |

61.13 |

31.38 |

7.12 |

|||||||||

|

18.1ц |

61.15 |

28.98 |

||||||||||

|

7в |

18.2ц |

66.85 |

31.68 |

|||||||||

|

18.3ê |

68.15 |

32.28 |

||||||||||

|

18.4ê |

64.32 |

30.72 |

||||||||||

|

19.1ц |

68.57 |

31.55 |

||||||||||

|

19.2ê |

67.95 |

31.20 |

||||||||||

|

19.3ê |

68.58 |

31.42 |

||||||||||

|

19.4ê |

64.73 |

30.61 |

||||||||||

|

19.5ц |

68.18 |

31.49 |

||||||||||

|

19.6ê |

65.78 |

31.43 |

||||||||||

|

20.1ц |

62.68 |

29.66 |

1.74 |

0.61 |

||||||||

|

10в |

20.2ê |

56.46 |

30.65 |

8.21 |

0.78 |

|||||||

|

20.3ê |

62.89 |

29.23 |

2.15 |

|||||||||

|

20.4ê |

62.45 |

29.60 |

1.98 |

0.69 |

||||||||

|

21.1ц |

64.13 |

32.02 |

0.53 |

0.64 |

||||||||

|

21.2ц |

65.61 |

31.53 |

||||||||||

|

10б |

21.3ц |

65.13 |

32.15 |

0.43 |

0.52 |

0.53 |

||||||

|

21.4ê |

67.22 |

30.38 |

||||||||||

|

21.5ê |

66.58 |

31.98 |

||||||||||

|

22.1ц |

67.87 |

31.11 |

||||||||||

|

10а |

22.2ê |

69.22 |

30.98 |

|||||||||

|

22.3ê |

67.07 |

32.51 |

2.26 |

Примечание. Т. н. — точки наблюдения. Часть зерна: ц — центр, к — край. В ячейках приведены составы, относящиеся к одному зерну. Рисунки приведены в тексте. Пустые ячейки – содержания не определены.

50 мкм

50 мкм

Рис. 10. Примеры зональности в зернах и кристаллах детритных цирконов (обр. 493): Xe — ксенотим, Hf — светлые зоны, обогащенные гафнием (табл. 2)

блюдаются и значительные изменения содержания Hf, Th и U (табл. 2), но связаны они не с морфологией зерен, а с внутренним строением цирконов выделенных нами групп. Например, новообразованные цирконы третьей группы не попадают в монофракцию, и их можно наблюдать и исследовать только при изучении пород в шлифах и аншли-фах. Детритные цирконы I группы при изучении зерен в катодолюми-несцентом свете показывают типичную для магматических цирконов осцилляционную зональность (рис. 10, а), цирконы же II группы в катодолюминесцентном свете черные (рис. 10, б, в) благодаря своему внутреннему строению, и именно для них характерны изменения в химическом составе.

Таким образом, приведенные выше данные показывают, что изученные метапесчаники сложены минералами трех типов: 1) обломочными осадочного генезиса, 2) обломочными осадочного генезиса, но преобразованными в зоне минерализации, 3) новообразованными минералами. Наложенная убогая рудная минерализация в метапесчаниках имеет гидротермальную природу. Состав обломочной части гравелитов и песчаников сходен, при этом отмечаются различия в соотношении породообразующих и наборе акцессорных минералов. Более широкий спектр акцессорных минералов, в том числе большее разно- образие разновидностей цирконов в песчаниках, указывает на незначительное изменение (увеличение площади или смещение) области питания.

Полученные новые данные о составе и характере распределения цирконов позволяют проследить закономерности распространения обломочного материала, оценить характер изменений, вклад гидротермальных постседиментационных преобразований в формирование современного облика пород, вмещающих комплексное редкоземельно-уран-торий-редкометалльное оруденение, локализованное в верхней части разреза продуктивной осадочной толщи.

Работа проводится при финансовой поддержке проектов № 12-П-5-1027 и № 12-У-5-1008 программ РАН.

Список литературы Минералогия и литохимия рудных метапесчаников, перекрывающих гранитный массив Мань-Хамбо (Северный Урал)

- Калинин Е. П., Пучков В. Н. Некоторые черты геологического строения и редкометалльной металлогении осевой полосы Северного Урала (верх. р. Укъю, Неримъю, Ыджидляга) // Материалы Второй Коми респуб. молод. науч. конф. Сыктывкар, 1967. С. 246-249.

- Никулова Н. Ю., Удоратина О. В. Литология и геохимия пород, рудовмещающих редкоземельно-уран-торий-редкометалльное месторождение в восточном контакте массива Мань-Хамбо (Северный Урал) // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: Научные чтения памяти П. Н. Чирвинского: Сб. науч. ст. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. Вып. 17. C. 230-239.

- Павлова А. А, Нечелюcтов Г. Н., Рябцев В. В. Ториевая и урановая минерализация в породах восточного контакта гранитного массива и условия ее формирования // Разведка и охрана недр. 2011. № 4. С. 57-63.

- Удоратина О. В., Никулова Н. Ю., Павлова А. А., Варламов Д. А., Швецова И. В. Цирконы из осадочных отложений восточного контакта гранитного масива Мань-Хамбо (Северный Урал) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 6. С. 2-8.

- Удоратина О. В., Павлова А. А., Варламов Д. А. Редкоземельно-уран-торий-редкометалльная минерализация экзоконтакта масива Мань-Хамбо (Северный Урал) // Кристаллическое и твердое некристаллическое состояние минерального вещества: проблемы структурирования, упорядочения и эволюции структуры: Материалы минер. семинара с междунар. участием. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 334-336.

- Щербин С. С. Взаимоотношение разновозрастных гранитоидов с доордовикскими осадочно-метаморфическими породами в районе на Приполярном Урале // Магматизм, метаморфизм и оруденение в геологической истории Урала: Тез. докл. Третьего Уральского петрогр. совещ. Свердловск,1974. Т. 1. С. 62-64.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб., 2000. 479 с.