Минералогия и P-T условия образования амфиболитов няртинского метаморфического комплекса и маньхобеинской свиты Приполярного Урала

Автор: Попвасев К.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Петрология, вулканология

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения амфиболитов няртинского метаморфического комплекса и маньхобеинской свиты. По петрографическим и минеральным особенностям пород, химической зональности гранатов установлены два эпизода проявления метаморфизма. Первый эпизод - более высокотемпературный (500-620°С), отвечающий условиям эпидот-амфиболитовой фации (B3). Давление на этом этапе оценено в 6-10 кбар. Второй эпизод отвечает низкотемпературному диафторезу (284-318°С) в условиях фации зеленых сланцев (B4). Аналогичные условия метаморфизма пород няртинского комплекса и маньхобеинской свиты подтверждают представление о том, что маньхобеинская свита не является самостоятельным стратиграфическим подразделением, а представляет собой комплекс низкотемпературных диафторитов по породам, аналогичным тем, которыми сложен няртинский комплекс.

P-t условия метаморфизма, няртинский комплекс, амфиболиты, эпидот-амфиболитовая фация

Короткий адрес: https://sciup.org/147246238

IDR: 147246238 | УДК: 552.163 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.3.216

Текст научной статьи Минералогия и P-T условия образования амфиболитов няртинского метаморфического комплекса и маньхобеинской свиты Приполярного Урала

В северной части Приполярного Урала, в бассейне р. Кожим, вскрывается наиболее полный разрез докембрия-палеозоя Тимано-Североуральского региона. Район достаточно хорошо изучен, однако некоторые вопросы стратиграфии метаморфизованных образований являются спорными. Особенно проблематичным является вопрос о возрасте и стратиграфическом расчленении нижней части докембрийского разреза территории . Остаются неясными объем и возрастные ограничения нижнего докембрия от полного их отрицания до включения в их разрез не только нижнепротерозойского няртинского метаморфического комплекса, залегающего в основании докембрийского разреза Приполярного Урала, но и отложений маньхобеинской свиты, традиционно относящихся к нижнему рифею (Нижний докембрий..., 2010). В то же время некоторые исследователи вовсе отрицают наличие в этом районе нижнедокембрийских образований (Государственная..., 2001). Изучение метаморфизма пород может внести определенную лепту в расшифровку геологического строения рассматриваемого района.

Геологическая характеристика

Разрез няртинского комплекса (PR1) представлен гранатсодержащими биотитовыми и двуслюдяными гнейсами и кристаллическими сланцами, переслаивающимися с гранатсодержащими амфиболитами и амфиболсодер-жащими сланцами. В подчиненном количестве присутствуют редкие и маломощные прослои кварцитов и мраморов. Вблизи контактов с рифейскими толщами породы комплекса рас-сланцованы и превращены в низкотемпературные диафториты (Пыстина, Пыстин, 2002). Низкотемпературные диафториты имеют вид хлорит-мусковит-альбит-кварцевых, эпидот-альбит-хлорит-актинолитовых, кальцит-

ЭПИДОТ -няртинского комплекса превышает 1200 м. В настоящее время эти образования разделяются на амфиболово-гнейсовую (мощностью более 500 м) и плагио -гнейсово-сланцевую толщи (мощностью более 700 м). Для пород няртинского комплекса был установлен Pb-Pb возраст

«гранулитового» циркона - 2125±25 млн лет, который фиксирует время проявления высокотемпературного метаморфизма, достигавшего уровня гранулитовой фации (Пыстина, Пыстин, 2008). Эти данные позднее были под-U Pb метаморфоргенных цирконов «гранулитового»

.

, 2019).

200000 Q

41 XXV приведенная на рис. 1, возраст няртинской (

RF 1 ?)

двуслюдяными и мусковитовыми кристаллическими сланцами, переслаивающимися с

-

(

, 2011).

фрагментарно выделяется пачка метаморфизованных грубообломочных пород, интерпе-тируемых как метаконгломераты, метаграве

.

резы таких образований описаны А.В. Цимбалюком по рекам Хобею, Мань— Хобею и Няртаю. По мнению А.М. Пыстина (1994), эти образования имеют катакластиче-скую и диафторическую природу и сформировались за счет кристаллических сланцев и других метаморфических пород няртинского комплекса. То есть предполагается, что мань-хобеинская свита как самостоятельное стратиграфическое подразделение выделена оши ;

ные диафториты по породам няртинского комплекса (Пыстин, Пыстина, 2018).

Наличие высокотемпературных метабази-тов в разрезе маньхобеинской свиты ставит задачу их сравнения с амфиболитами няр-, P-T вий метаморфизма пород на новой фактической основе для восстановления целостност-ной картины метаморфических событий и уточнения строения нижней части докембрийского разреза региона. Для решения задачи были изучены минеральные ассоциации метабазитов няртинского комплекса и маньхобеинской свиты.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования для пород няртинского комплекса являются образцы

,

., часть образцов предоставлена научным руководителем А.М. Пыстиным из обнажений переслаивающихся амфиболитов и гнейсов в верховьях р. Кожим и ее

--,

- .1).

метаморфизма пород маньхобеинской свиты

.

-

(. 1).

- петрографические особенности пород изучались в шлифах на поляризационном 400.

Составы минералов определялись в ЦКП «Геонаука» на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионной приставкой Oxford instruments X- в аншлифах с углеродным напылением.

Si (Si), Ti (Ti), Al (Al 2 O 3 ), Fe (Fe), Mn (Mn), Mg (MgO), Ca (CaF 2 ), Na (Ab), K (KBr).

параметров метамофризма были

Amf Pl

( , 1983; , 1990), Hbl-

(Hammarstrom, Zen, 1986;

Schmidt, 1991), Grt-Hbl

(Wells, 1979; Perchuk, 1990, Graham, Powell, 1984; Powell, 1985),

PTQuick /Programs/ ptquick).

температуры кристаллизации хлоритов использовались хлоритовые геотермометры (Zang, Fyfe 1995; Kranidiotis, MacLean, 1978). Определение параметров метаморфизма проводилось на основании расчитанных формул минералов по результатам

-

- водился на 23 атома кислорода, гранатов на 12 атомов, плагиоклазов на 8, хлоритов на 28. Расчет кристаллохимических формул 22

положительных заряда катионов.

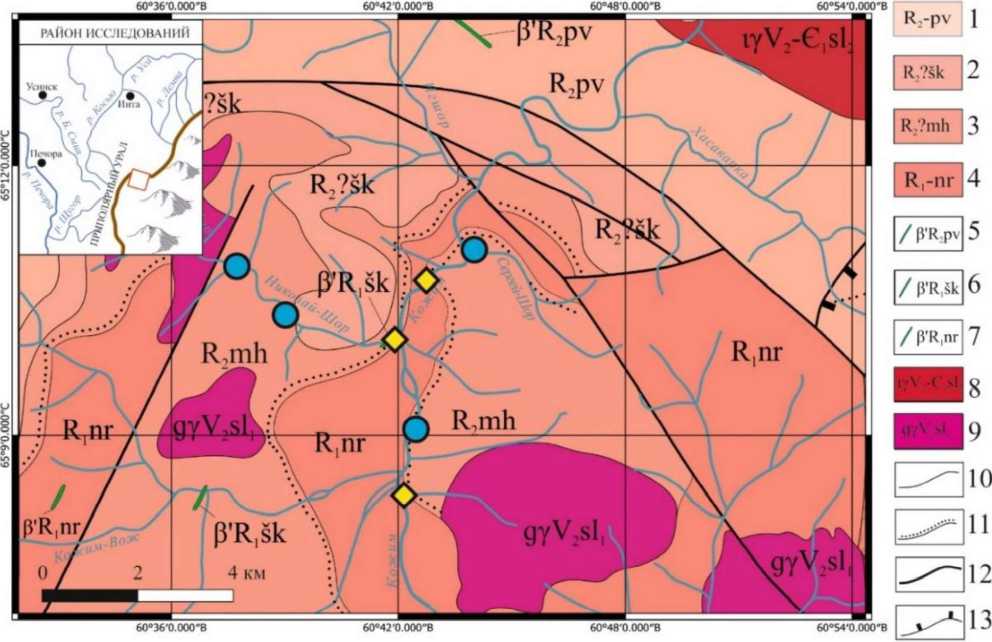

Рис. 1. Фрагмент геологической карты листа Q-41 XXV М - . По (Государсвтенная..., 2001): I — пуй-винская свита, 2 — щокурьинская свита, 3 — маньхобеинская свита, 4 — няртинская свита, 5 — пуйвинские субвулканические образования, 6 — щокуръинские субвулканические образования, 7 — няртинские субвулканические образования , 8, 9 — сальнерско—маньхамбовский комплекс гранит—лейкогранитовый (первая, вторая фаза), 10 — достоверные границы между разновозрастными геологическими образованиями и литологическими подразделениями, 11 — достоверные геологические границы несогласного залегания, 12 —разломы, 13 — надвиги. Ромбами указаны точки отбора проб няртинского комплекса, кругами — маньхобеинской свиты

Петрография и минералогия

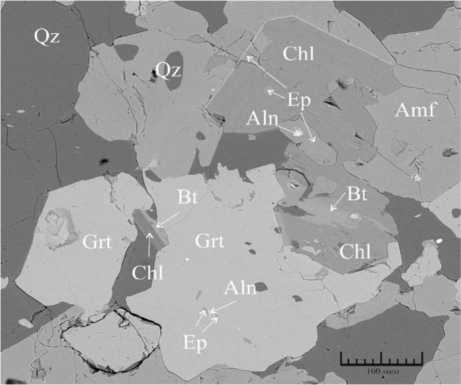

Минеральный состав амфиболитов няртинского комплекса представлен :

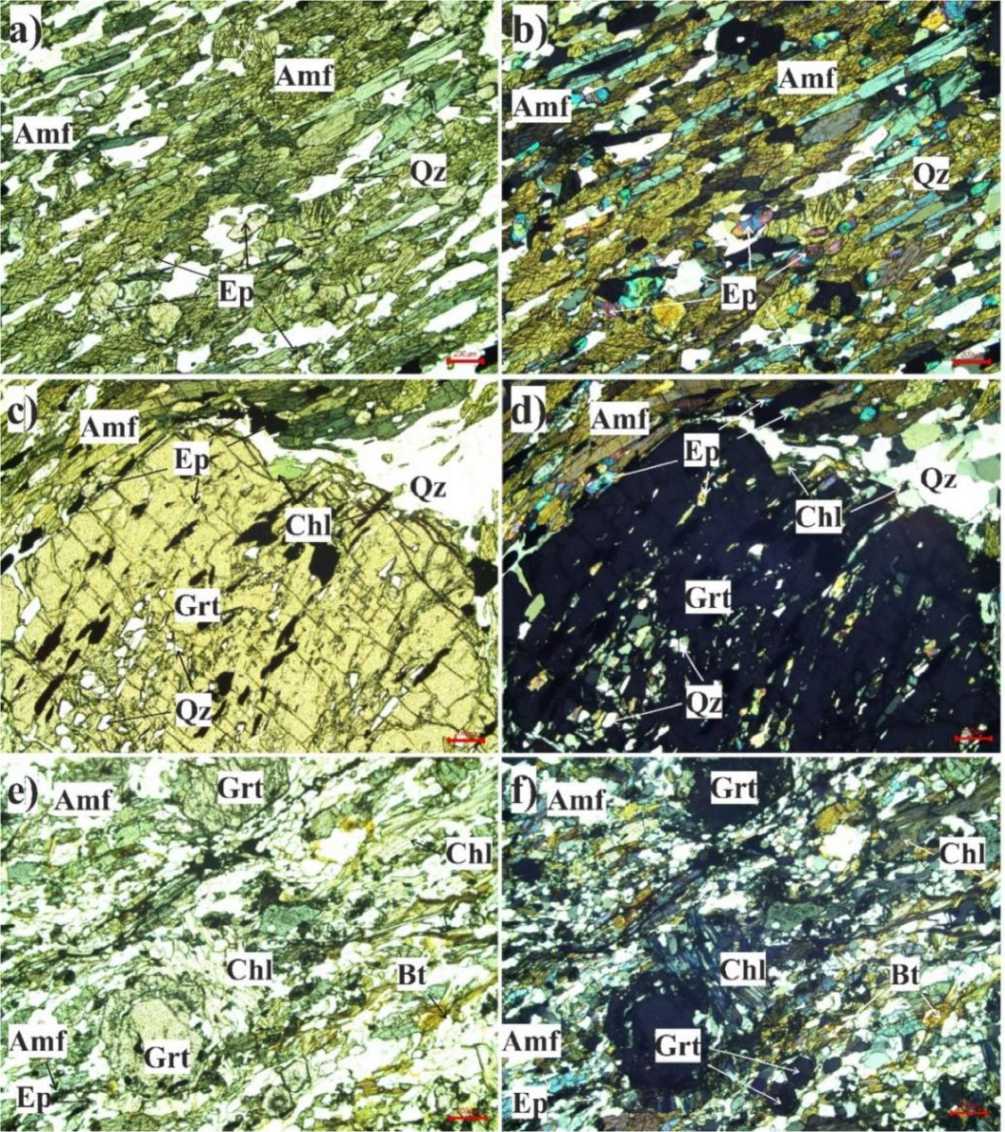

лом (40-60%), кварцем (20-25%), плагиоклазом (10-15%) эпидотом (10%), гранатом (менее 5%), хлоритом (единичные знаки). В амфиболитах маньхобеинской свиты отмечаются амфибол (40-50%), кварц (15-25%), гранат (10-15%), плагиоклаз (10%), хлорит (5 10%), биотит (5%), эпидот (единичные знаки). Акцессорные минералы представлены апатитом, титанитом, ильменитом, рутилом и цирконом. По текстурно-структурным признакам амфиболиты няртинского комплекса мелкозернистые, обнаруживают сланцеватую текстуру и нематогранобласто-вую структуру, обусловленную вытянутым расположением темноцветных минералов (рис. 2 a-d). Среднезернистые амфиболиты маньхобеинской свиты имеют порфиробла стовую структуру с лепидонематобластовой структурой основной ткани, и массивную текстуру пород (рис. 2 e, f).

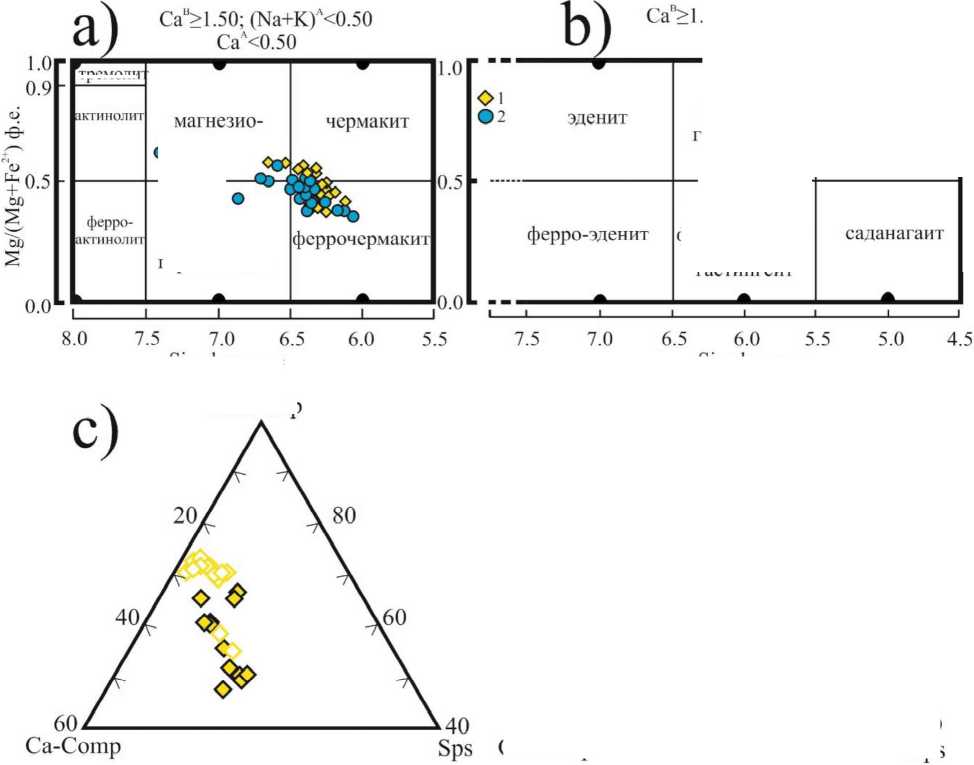

Амфиболы вместе с кварцем и плагиоклазом слагают основную ткань пород. В шлифах амфиболы представлены удлиненно-призматическими и таблитчатыми зернами (рис . 2) с отчетливым плеохроизмом в зеленых и сине-зеленых тонах. Все амфиболы, согласно классификации (Leak et. all, 1997), входят в группу Ca-амфиболов. Составы амфиболов (табл. 1) представлены в основном феррочермакитом, в меньшей степени ферропаргаси-том, магнезиогорнблендитом, чермакитом и феррогорнблендитом (рис. 3 a, b). Показатель железистости X^^f=0,44 0,60. Для всех амфиболов (56 составов) содержание TiO2 колеблется в небольших пределах (0,32-0,65 мае. %), MnО (до 0,87 мае. %), Na2O (1,38-2,47 мае. %), СаO (9,15-11,28 мае. %).

Рис. 2. Микрофотографии шлифов (а,с,е — без анализатора; b,d,f — с анализатором) амфиболитов няртинского комплекса ( ad ), амфиболитов маньхобеинской свиты ( e,f I Здесь и далее сокращения минералов приняты по (Whitney, Evans, 2010)

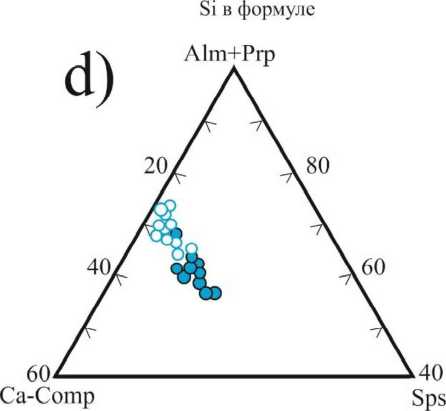

Гранаты отмечаются в виде кристаллов неправильной формы, часто содержат включения кварца, амфибола, титанита, ильменита. Крупные зерна разбиты сериями субпараллельных трещин, по которым развиваются биотит и хлорит . Размеры кристаллов варьируют от 0,2 мм до 0,5 см. Химический состав гранатов отвечает гроссуляр-альмандину (рис.

3 с, d). Изменение химического состава от центра к краям (табл. 2) указывает на прямую изохимическую зональность, определяющуюся увеличением альмандинового и пиропового миналов при одновременном уменьшении спессартинового минала и Са-компонента. По усредненным данным (центр -Alm54Prp4Sps18Grs24, край - Alm63Prp7Sps6

Grs24), повышению железистости, магнезиаль-ности и снижению спессартина можно сделать вывод о росте гранатов при прогрессивном метаморфизме. По данным О.В. Авченко

(1982), такой тип зональности указывает на рост степени метаморфизма в условиях низких и средних ступеней.

гастингсит царгасит магнезио- ганстингсит магнезио-саданагаит

.50; (Na+K)A>0.50

Ti<0.50

трсмоли

ДКГИНО.Ш I

^ор^элендит

феррогорнблендит

S1 в формуле

Alm+Prp

«РО ферряпаграсит

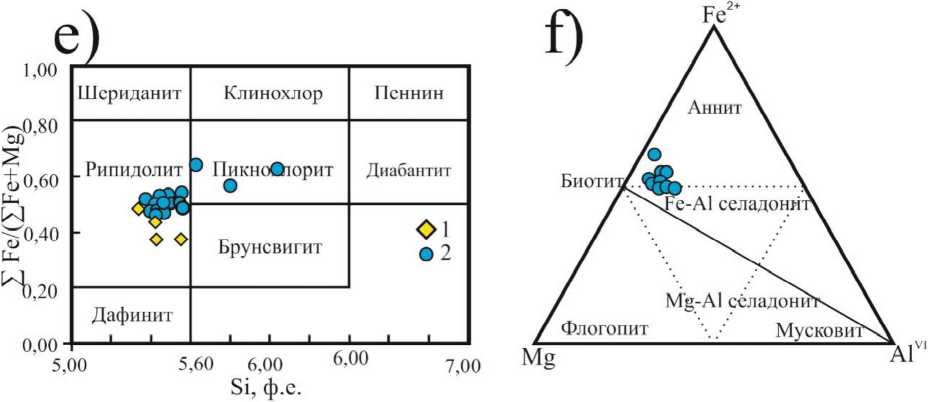

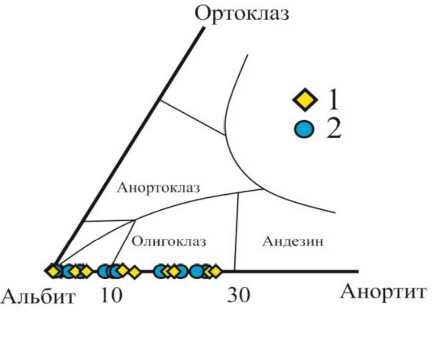

Рис. 3. Диаграммы составов минералов: a, b — вариации химических составов амфиболов ( Leak et. all, 1997); c, d — тройная диаграмма минального состава гранатов из амфиболитов (закрашенные фигуры — центральные части, с цветным абрисом — краевые); е — классификационная диаграмма хлоритов (Hey, 1958); f — слюд (классификационная диаграмма слюд заимствована из работы Васильева и др., 20/2): I — няртинского комплекса, 2 — маньхобеинской свиты

Таблица 1. Химический состав амфиболов из амфиболитов няртинского комплекса и маньхобеинской свиты, мае % (выборка)

|

№ образца |

Няртинский комплекс |

Маньхобеинская свита |

|||||||||

|

11 |

18 |

228 |

29 |

118 |

1381 |

1262 |

|||||

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

SiO 2 |

42,6 |

43,05 |

43,15 |

44,08 |

43,63 |

43,75 |

42,35 |

43,91 |

42,3 |

42,23 |

41,31 |

|

TiO 2 |

0,5 |

0,52 |

0,49 |

0,55 |

0,43 |

0,28 |

0,36 |

0,36 |

0,46 |

0,36 |

0,41 |

|

Al 2 O 3 |

14,61 |

14,49 |

14,52 |

13,79 |

14,79 |

14,18 |

14,11 |

12,97 |

16,23 |

15,95 |

14,52 |

|

FeO tot |

17,79 |

17,54 |

18 |

19,36 |

19,22 |

19,2 |

19,17 |

18,38 |

19,18 |

20,19 |

19,67 |

|

MgO |

8,36 |

8,78 |

8,65 |

7,72 |

7,33 |

7,29 |

7,13 |

8,15 |

6,74 |

6,43 |

7,45 |

|

MnO |

— |

0,26 |

0,25 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

CaO |

10,07 |

9,97 |

9,74 |

10,26 |

10,47 |

9,25 |

10,98 |

10,61 |

10,72 |

10,52 |

9,9 |

|

Na 2 O |

2,29 |

2,36 |

2,48 |

1,74 |

1,87 |

2,04 |

1,36 |

1,61 |

1,76 |

1,84 |

2,29 |

|

K 2 O |

0,4 |

0,42 |

0,39 |

0,34 |

0,4 |

0,4 |

0,44 |

0,31 |

0,63 |

0,5 |

0,49 |

|

Сумма |

96,63 |

97,38 |

97,68 |

97,83 |

98,13 |

96,4 |

95,9 |

96,29 |

98,02 |

98,03 |

96,23 |

|

Количество ионов при пересчете на 23 атома кислорода |

|||||||||||

|

Si |

6,35 |

6,35 |

6,36 |

6,5 |

6,42 |

6,54 |

6,44 |

6,58 |

6,27 |

6,28 |

6,26 |

|

Ti |

0,06 |

0,06 |

0,05 |

0,06 |

0,05 |

0,03 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,05 |

|

Al |

2,56 |

2,52 |

2,53 |

2,39 |

2,57 |

2,50 |

2,52 |

2,29 |

2,84 |

2,79 |

2,6 |

|

Fe 2+ |

1,61 |

1,54 |

1,6 |

1,78 |

1,8 |

1,88 |

2,09 |

2,05 |

1,9 |

1,99 |

1,86 |

|

Fe 3+ |

0,6 |

0,62 |

0,62 |

0,61 |

0,56 |

0,53 |

0,35 |

0,48 |

0,48 |

0,52 |

0,63 |

|

Mg |

1,86 |

1,93 |

1,9 |

1,7 |

1,61 |

1,62 |

1,62 |

1,82 |

1,49 |

1,42 |

1,61 |

|

Mn |

— |

0,03 |

0,03 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Ca |

1,61 |

1,58 |

1,54 |

1,62 |

1,65 |

1,48 |

1,79 |

1,7 |

1,7 |

1,67 |

1,61 |

|

Na |

0,65 |

0,67 |

0,71 |

0,49 |

0,54 |

0,59 |

0,4 |

0,47 |

0,5 |

0,54 |

0,67 |

|

K |

0,1 |

0,08 |

0,07 |

0,06 |

0,07 |

0,08 |

0,09 |

0,06 |

0,12 |

0,09 |

0,09 |

|

Al VI |

0,91 |

0,87 |

0,89 |

0,89 |

0,99 |

1,04 |

0,96 |

0,87 |

1,11 |

1,07 |

0,86 |

|

y-Arnf |

0,46 |

0,44 |

0,46 |

0,51 |

0,53 |

0,54 |

0,56 |

0,53 |

0,56 |

0,58 |

0,54 |

Таблица 2. Химический состав гранатов из амфиболитов няртинского комплекса и маньхобеинской свиты, мае % (выборка)

|

№ образца |

Няртинский комплекс |

|||||||

|

11 |

18 |

29 |

||||||

|

Компонент |

1 |

2 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Ц |

к |

Ц |

к |

ц |

к |

ц |

к |

|

|

SiO 2 |

37,23 |

37,23 |

36,74 |

37,1 |

37,31 |

36,79 |

36,58 |

36,82 |

|

TiO 2 |

- |

- |

0,18 |

- |

0,19 |

0,22 |

- |

|

|

Al 2 O 3 |

20,79 |

21,27 |

20,82 |

21,01 |

20,43 |

20,95 |

20,4 |

21,07 |

|

FeO tot |

20,67 |

27,6 |

26,92 |

28,05 |

22,11 |

30,27 |

24,36 |

33,14 |

|

MnO |

8,83 |

3,69 |

5,89 |

3,93 |

8,66 |

0,93 |

12,25 |

2,95 |

|

MgO |

0,78 |

2 |

1,63 |

1,85 |

1,17 |

— |

2,09 |

|

|

CaO |

11,2 |

7,89 |

7,26 |

7,47 |

9,66 |

8,77 |

5,8 |

3,94 |

|

Сумма |

99,5 |

99,67 |

99,44 |

99,41 |

98,46 |

98,89 |

99,61 |

100,01 |

Таблица 2. Окончание

Количество ионов при пересчете на 12 атомов кислорода

|

Si |

2,11 |

2,09 |

2,09 |

2,10 |

2,14 |

2,09 |

2,11 |

2,09 |

|

Ti |

- |

- |

0,01 |

— |

0,01 |

— |

0,01 |

— |

|

Al |

3,75 |

3,8 |

3,77 |

3,79 |

3,74 |

3,80 |

3,75 |

3,80 |

|

Fe 2+ |

0,93 |

1,28 |

1,24 |

1,3 |

1,00 |

1,41 |

1,11 |

1,55 |

|

Fe 3+ |

0,04 |

0,02 |

0,04 |

0,03 |

0,07 |

0,03 |

0,07 |

0,02 |

|

Mg |

0,06 |

0,17 |

0,14 |

0,15 |

0,41 |

0,04 |

— |

0,17 |

|

Mn |

0,42 |

0,17 |

0,28 |

0,19 |

0,00 |

0,10 |

0,58 |

0,14 |

|

Ca |

0,67 |

0,47 |

0,86 |

0,89 |

0,58 |

0,52 |

0,35 |

0,23 |

|

vGrt AFe |

0,94 |

0,89 |

0,9 |

0,9 |

0,7 |

1,0 |

1 |

0,90 |

|

Alm |

45 |

61 |

60 |

62 |

50 |

68 |

55 |

74 |

|

Sps |

20 |

8 |

13 |

9 |

21 |

2 |

28 |

7 |

|

Prp |

3 |

8 |

6 |

7 |

0 |

5 |

0 |

8 |

|

Ca-comp |

32 |

22 |

20 |

21 |

29 |

25 |

17 |

11 |

|

№ образца |

Маньхобеинская свита |

|||||||

|

1262 |

1381 |

118 |

||||||

|

Компонент |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

Ц |

к |

Ц |

к |

ц |

к |

ц |

к |

|

|

SiO 2 |

36,48 |

36,6 |

36,98 |

36,73 |

36,90 |

37,16 |

37,56 |

38,59 |

|

TiO 2 |

0,26 |

— |

0,14 |

— |

0,14 |

0,00 |

0,29 |

0,00 |

|

Al 2 O 3 |

20,36 |

20,8 |

20,59 |

20,86 |

21,10 |

21,10 |

21,24 |

22,34 |

|

FeO tot |

25,86 |

32,5 |

27,36 |

28,36 |

28,04 |

29,82 |

25,98 |

29,61 |

|

MnO |

8,61 |

2,6 |

5,67 |

3,64 |

2,51 |

1,25 |

4,66 |

1,71 |

|

MgO |

1,67 |

1,84 |

1,44 |

1,61 |

1,56 |

1,90 |

1,04 |

1,78 |

|

CaO |

5,85 |

4,51 |

7,87 |

7,77 |

9,06 |

8,59 |

10,24 |

9,43 |

|

Сумма |

99,09 |

98,85 |

100,05 |

98,97 |

99,31 |

99,82 |

101,02 |

103,46 |

|

Количество ионов при пересчете на 12 атомов кислорода |

||||||||

|

Si |

2,10 |

2,10 |

2,10 |

2,09 |

2,08 |

2,09 |

2,09 |

2,08 |

|

Ti |

0,01 |

- |

0,01 |

- |

0,01 |

0,00 |

0,01 |

0,00 |

|

Al |

3,74 |

3,80 |

3,73 |

3,79 |

3,80 |

3,78 |

3,77 |

3,83 |

|

Fe 2+ |

1,18 |

1,52 |

1,26 |

1,31 |

1,32 |

1,40 |

1,21 |

1,33 |

|

Fe 3+ |

0,06 |

0,03 |

0,04 |

0,04 |

0,03 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

|

Mg |

0,14 |

0,12 |

0,12 |

0,13 |

0,12 |

0,06 |

0,22 |

0,08 |

|

Mn |

0,41 |

0,15 |

0,27 |

0,17 |

0,13 |

0,16 |

0,09 |

0,15 |

|

Ca |

0,35 |

0,27 |

0,94 |

0,93 |

0,54 |

0,51 |

0,61 |

0,56 |

|

Y Grt |

0,89 |

0,93 |

0,92 |

0,91 |

0,93 |

0,91 |

0,94 |

0,87 |

|

Alm |

57 |

74 |

60 |

63 |

62 |

66 |

57 |

64 |

|

Sps |

20 |

6 |

13 |

8 |

6 |

3 |

10 |

4 |

|

Prp |

6 |

7 |

6 |

6 |

6 |

7 |

4 |

7 |

|

Ca-comp |

17 |

13 |

22 |

22 |

26 |

24 |

29 |

26 |

Плагиоклазы с составом от альбита до олигоклаза An0 28 (рис . 4) присутствуют в виде мелких (0,1-0,6 мм) неправильных, трещиноватых зерен, вытянутых вдоль плоскостей сланцеватости и равномерно распределенных в объеме породы.

Рис. 4. Диаграмма вариаций химического состава полевых шпатов: 1—няртинского комплекса, 2— маньхобеинской свиты

Хлориты встречаются в виде чешуйчатых агрегатов, обладающих яркой интерференционной окраской буровато—зеленого цвета, реже аномальной фиолетовой. Минерал развивается по амфиболу, гранату, биотиту. В некоторых образцах амфиболитов наблюдается полное образование псевдоморфоз хлорита по гранату (рис. 5).

Рис 5. Псевдоморфозы хлорита по гранату в амфиболитах маньхобеинской свиты (Обр. 118). BSE изображение

После пересчета результатов анализов на 28 атомов кислорода, составы хлоритов нанесены на диаграммы Si-XFe/(£Fe+Mg) (рис . 3 e) . Основная часть фигуративных точек составов минерала попадает в поле рипидолита, другая часть соответствует пикно-хлориту. Показатель железистости равен Х^ = 0,44 0,56.

В амфиболитах маньхобеинской свиты встречаются лейсты биотита коричневато-буроватого цвета, представленные аннитом (рис . 3 f), замещающим преимущественно гранаты. Биотит характеризуется умеренным показателем железистости (Х^ =0,4 0,56). Титанистость биотитов изменяется в небольших пределах (TiO2= 0,91 2,26 масс %).

Минералы группы эпидота встречаются практически во всех образцах, однако большее содержание эпидотов обнаруживается в амфиболитах няртинского комплекса. Эпидот образует вытянутые зерна, развивающиеся по амфиболу. Скорее всего , он образовался за счет разрушения более основных плагиоклазов (Тимонина, 1980).

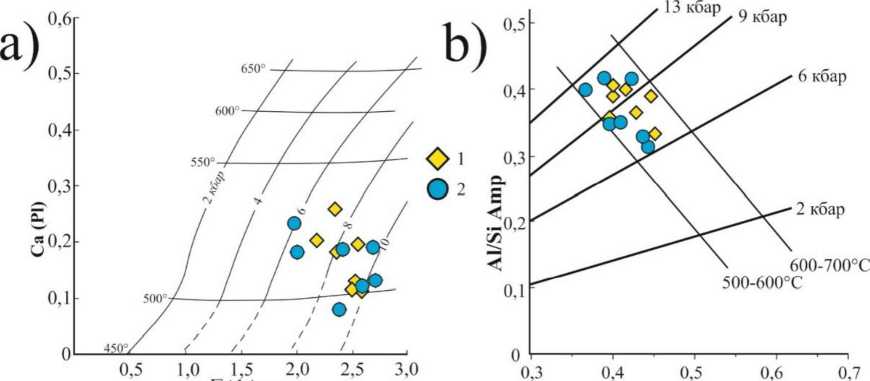

PTусловия метаморфизма

Результаты термодинамических расчетов параметров метаморфизма при помощи Amf Pl геотермобарометров приведены на рис . 6. На диаграмме отношений ^Al (Amf)/Ca (Pl) (рис. 6 а) оценкиPTусловий отвечают параметрам подгруппы B3 группы фаций B-фации среднего давления (Добре-цов и др., 1970). Оценка давлений с помощью геобарометра Г.Б. Ферштатера (рис. 6 b) дает схожие результаты:61кбар, причем нижние значения отвечают, вероятнее всего, регрессивной стадии метаморфизма уровня B3 . Для уточнения показателей давлений были применены амфиболовые геобарометры. Результаты расчета давлений представлены в табл.3.

- Amp AI/Si Pl

Рис. 6.PT условия метаморфизма на амфибол—нлагиоклазовых геотермобарометрах. Диаграммы отношений: а) Al/Si в Pl и Al/Si в Amf ■ УAl в Amp и Ca в Pl: 1 — няртинский комплекс, 2 — маньхобеинская свита

Для оценки пиковых значений параметров метаморфизма были произведены расчеты температур краевых частей зерен гранатов и контактирующих с ними амфиболов путем подстановки их составов в уравнение геотермометров.

По приведенным результатам в табл . 3 можно сделать вывод о прогрессивном ме таморфизме пород няртинского комплекса, температурные условия которого достигали 621 °C. В породах маньхобеинской свиты значения пиковых условий температур немного ниже, однако в одном образце они достигают 629°С, что в целом говорит о схожести условий метаморфизма рассматриваемых пород.

Таблица 3. Расчет термодинамических параметров амфиболитов

|

Д' о м cd Он о |

Точка |

Hbl-геобарометры \ |

Grt Hbl геотермометры | |

||||

|

P, кбар \ Shmidt, 1991 |

P, кбар Ham-marstrom, Zen, 1984 |

Wells, 1991 |

Perchuk, 1991 |

Graham; Powell, 1984 |

Powell, 1985 |

||

|

Няртинский комплекс |

|||||||

|

11 |

3_9 Amf |

9,51 |

9,62 |

596 |

545 |

594 |

599 |

|

3 6 Grt к |

|||||||

|

18 |

4_4 Amf |

9,89 |

9,99 |

621 |

545 |

596 |

590 |

|

4 3 Grt к |

|||||||

|

29 |

2_26 Amf |

8,72 |

8,85 |

614 |

551 |

615 |

591 |

|

2_9 Grt к |

|||||||

|

2_36 Amf |

6,34 |

6,57 |

618 |

547 |

604 |

587 |

|

|

2 18 Grt к |

|||||||

|

Маньхобеинская свита |

|||||||

|

1262 |

2_7 Amf |

8,29 |

8,45 |

517 |

453 |

550 |

550 |

|

2 2 Grt к |

|||||||

|

1381 |

1_13 Amf |

8,39 |

8,54 |

624 |

575 |

622 |

629 |

|

1 3 Grt к |

|||||||

|

118 |

2 9Amf |

6,13 |

6,38 |

504 |

458 |

522 |

496 |

|

2_2 Grt к |

|||||||

В табл. 4 приведены результаты расчетов температур кристаллизации хлоритов. Полученные значения соответствуют интервалу температур 284 318°C, что в совокупности с петрографическими наблюдениями (процессы интенсивного замещения амфиболов -хлоритом, граната - хлоритом, реже биотитом) указывает на процессы диафтореза в условиях низов фации B4, что соответствует уровню фации зеленых сланцев.

Таблица 4 . Температура кристаллизации хлоритов

|

<я СП КЗ О Л о о К |

135 35 о X КЗ О о |

ад S и о |

§ о U о КЗ S С/Г Z—\ О ОО и о н |

в? К & Н |

|

Няртинский комплекс |

||||

|

11 |

n=1 |

337 |

284 |

311 |

|

18 |

n=1 |

343 |

292 |

318 |

|

228 |

n=4 |

332 |

286 |

306 |

|

Маньхобеинская свита |

||||

|

171 |

n=12 |

326 |

271 |

299 |

|

118 |

n=3 |

337 |

283 |

310 |

|

1262 |

n=3 |

334 |

278 |

306 |

|

1381 |

n=3 |

302 |

267 |

284 |

Обсуждение результатов

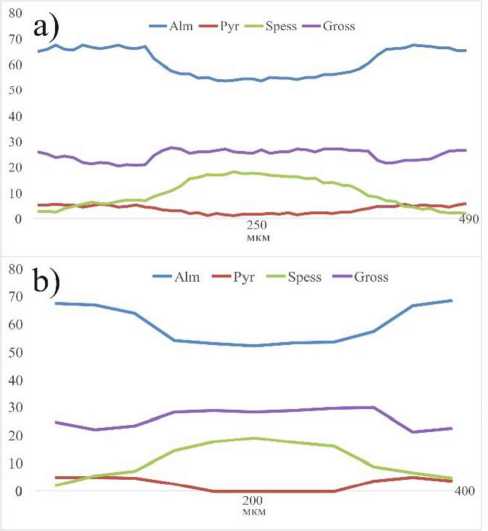

Изученные амфиболиты няртинского комплекса и маньхобеинской свиты характеризуются обычным метабазитовым парагенезисом Amf+Qz+Pl+Ep+Grt Bt±Chl . Однако минеральный состав и петрографические особенности позволяют выделить два события преобразования пород. Первое определяется наличием парагенезиса Amf+Qz+Pl(And)+Ep+Grt Bt, который устойчив в температурном диапазоне условий эпидот-амфиболитовой и низов амфиболитовой фации. Судя по химической зональности в гранатах, а также пройденным профилям с шагом Юмкм и 40 мкм (рис. 9), можно сделать выводы о росте гранатов в условиях увеличения температур до отметки в 620 630°C. В целом, для амфиболитов как няртинского комплекса, так и маньхобеинской свиты термодинамические параметры :

T=550 630°C и P=6 10 кбар.

Рис. 9. Микрозондовые профиля через зерна гранатов, а) няртинский комплекс обр. 29, шаг Юмкм ('50 точек), b ) маньхобеинская свита, обр. 1262, шаг 40 мкм (10 точек)

Второй низкотемпературный эпизод привел к частичной перекристаллизации амфиболитов в рассматриваемых стратифицированных подразделениях. Он проявляется в замещении граната хлоритом с образованием псевдоморфоз, амфибола - хлоритом, альбитом. Здесь устанавливается присутствие новообразованных Qz+Pl(Alb)+Chl, что связано с процессами диафореза. Кроме того, некоторыми авторами (Тимонина 1980, Пыстин, 1994) было установлено наличие еще одного этапа, более высокотемпературного, отвечающего уровню амфиболитовой или гранулитовой фации. Об этом свидетельствует присутствие в породах высокоттинистой роговой обманки и биотита, редких реликтов диопсида в роговой обманке , относительно высокого содержания пиропового минала в гранатах, имеющих регрессивную зональность и наличие циркона «гранулитового» типа.

Выводы

Учитывая минеральные парагенезисы, зональность гранатов, петрографические особенности, с учетом литературных данных,в амфиболитах няртинского комплекса и маньхобеинской свиты можно выделить три эпизода метаморфизма: 1 - ранний этап уровня амфиболитовой или гранулитовой фации (B2, B1), 2 - эпидот-амфиболитовой фации регионального метаморфизма, процессы которого в основном определяют современный облик нижней части разреза докембрийских образований района, 3 - дифа-торез в условиях зеленосланцевой фации. Процессы метаморфизма эпидот-амфиболи-товой фации, который рассматривается как второй этап метаморфизма, и последующие проявления зеленосланцевых преобразований в породах няртинского комплекса и маньхобеинской свиты были идентичными, что в совокупности со структурными данными (Пыстин, 1994; Потапов, Попвасев, 2017) подтверждает вывод о принадлежности маньхобеинской свиты и няртинского комплекса к одному структурному этажу и, вероятно, к одному и тому же стратону, то есть, в маньхобеинскую свиту ошибочно выделены диафториты, равитые в периферической части няртинского метаморфического комплекса.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (регистр, номер 1021062211107-6-1.5.6)

Список литературы Минералогия и P-T условия образования амфиболитов няртинского метаморфического комплекса и маньхобеинской свиты Приполярного Урала

- Авченко О.В. Петрогенетическая информативность гранатов метаморфических пород. М. Наука, 1982. 104 с.

- Васильев Н.В., Удоратина О.В., Скоробогатова Н.В., Бородулин Г.П. Слюды месторождения Тайкеу (Полярный Урал): состав и вопросы классификации // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 1. (205). С. 9-14. EDN: PKYMUN

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000 (Изд. 2е). Серия Полярно Уральская. Лист Q-41XXV / В.Н. Иванов, Т.Б. Жаркова, И.Ю. Курзанов и др. СПб.: ФГУП "ВСЕГЕИ", 2001.

- Добрецов Н.Л., Реведатто В.В. и др. Фации метаморфизма. Т.1. М., 1970. 432 с.

- Нижний докембрий Приполярного Урала. / А.М. Пыстин, Ю.И. Пыстина, И.Л. Потапов и др. Сыктывкар: Геопринт, 2010. 44 с. EDN: YJSBYD