Минералого-петрогеохимические особенности субщелочных порфировых пород зоны Гур (Балбукский комплекс, Магнитогорская мегазона Южного Урала)

Автор: Самигуллин А.А., Рахимов И.Р.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (362), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые даётся детальное минералого-петрогеохимическое описание порфировых пород шариповской группы балбукского комплекса зоны Главного Уральского разлома Южного Урала. Они визуально разделяются на 4 основных типа по окраске, количеству и составу вкрапленников, но в целом обладают близким минеральным составом, являясь членами единой трахиандезит-трахитовой ассоциации. Важнейшим минералом, определяющим условия образования пород, является амфибол, соответствующий паргаситу и магнезиогастингситу (Mg# варьирует от 0.80 до 0.35). Кристаллизация амфибола началась при температуре около 842-973 °C. Фракционирование амфибола в трахитовой магме обусловило петрогеохимические вариации пород, выраженные в распределении главных петрохимических компонентов и ряда несовместимых элементов. Геохимически шариповские порфировые породы близки к адакитам (высокие Sr/Y-, La/Yb-отношения), а их источниками могли быть породы нижней коры Южного Урала (включающие ультрабазит-базиты Главного Уральского разлома и рифейские осадочно-метаморфические образования).

Шариповская группа, балбукский комплекс, минералогия, амфибол, геохимия, адакитоподобные порфировые породы

Короткий адрес: https://sciup.org/149147809

IDR: 149147809 | УДК: 552.163+552.431+552.18 | DOI: 10.19110/geov.2025.2.1

Текст научной статьи Минералого-петрогеохимические особенности субщелочных порфировых пород зоны Гур (Балбукский комплекс, Магнитогорская мегазона Южного Урала)

Магнитогорская мегазона (ММ) представляет собой реликт хорошо сохранившейся девонской островной дуги, включающий в себя разнообразные по составу и металлогеническому потенциалу магматические образования как субдукционной, так и постсуб-дукционной стадий (Салихов, Митрофанов, 1994; Салихов и др., 2019; Ферштатер, 2013). Мегазона вытянута с севера на юг на 400 км и находится в центральной части Южного Урала между двумя сутурными зонами — зоной Главного Уральского разлома (ГУР) на западе и Уйско-Новооренбургской шовной зоной на востоке (Пучков, 2010). ММ вмещает уникальные медно-цинково-колчеданные и различные по генезису и запасам золоторудные месторождения. Часть месторождений золота связывается с монцонитоидным магматизмом балбукского комплекса (т. н. балбукидами), расположенного внутри одноимённого гранитоидно- го ареала в северной части ММ (Салихов, Бердников, 1985; Знаменский, 2009). Происхождение этого комплекса весьма дискуссионно, что связано и с его сложным геолого-структурным положением, и со слабой минералого-геохимической изученностью (Салихов и др., 2019). Чаще всего его формирование связывается с коллизионными обстановками (Рахимов и др., 2024). В составе балбукского комплекса выделяется группа массивов, состоящих из порфировых пород среднего состава и локализованных в зоне Главного Уральского разлома. Она названа нами шариповской группой, а её изучение даёт возможность уточнить не только развитие балбукского комплекса, но и проследить тектоно-магматическую эволюцию пограничной зоны ММ и ГУР. Статья освещает результаты минералого-петрографического и геохимического изучения пород шариповской группы балбукского комплекса в петрогенетическом контексте. Целью данной рабо-

ты является вещественная характеристика субщелочных порфировых пород шариповской группы, поскольку такие породы ранее не описывались в составе бал-букского комплекса.

Геологическое строение района

Вдоль границы ММ и ГУР (рис. 1, а), имеющей сложные геолого-структурные очертания, развиты блоки разнообразных по составу, условиям происхождения и возрасту пород: фрагменты мантийной и коровой частей разреза офиолитов, включая осадочные породы, океанические(?) базальты и туфобазальты, кремни, глубоководные известняки, а также вулканогенно-осадочные толщи островодужной стадии. Кроме того, вдоль этой границы развиты габбро-монцонит-гранитовые ассоциации пород, объединяемые в самостоятельные краснохтинский и балбукский комплексы. Если возраст первого определён 40Ar/39Ar-методом в 357 ± 8 млн лет (Рязанцев и др., 2019), то с изотопными датировками

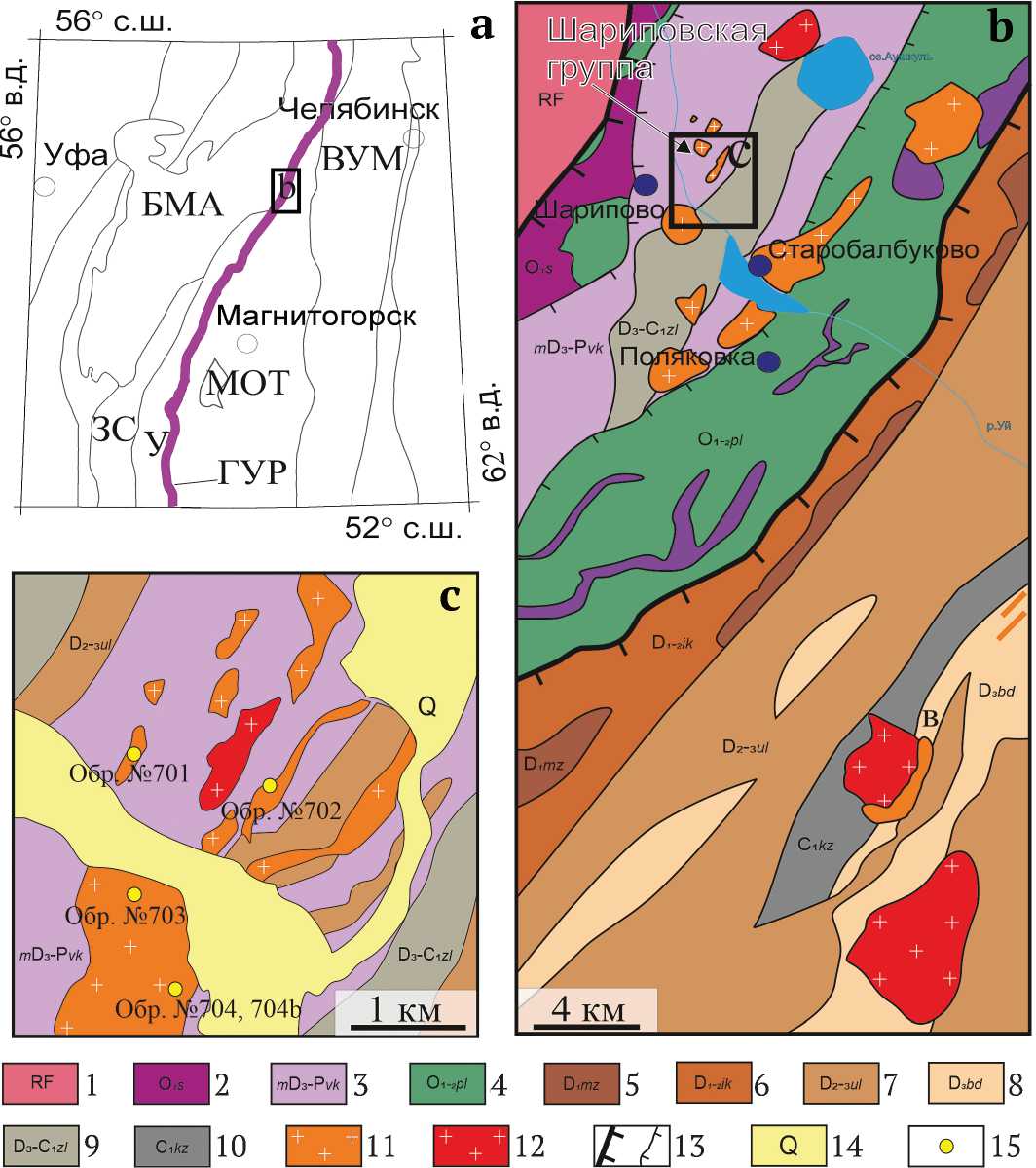

Рис. 1. Геологическое строение района: а — схематическое строение Южного Урала, b — геологическое строение зоны ГУР и прилегающих территорий (Жданов и др., 2015), c — шариповская группа массивов в зоне ГУР (Анисимов и др., 1983).

Условные обозначения: 1 — рифей, 2 — сакмарский дунит-гарцбургитовый комплекс, 3 — войкаро-кемпирсайский меланжевый комплекс, 4 — поляковская свита, 5 — мазовская свита, 6 — ирендыкская свита, 7 — улутауская свита, 8 — бугодакская толща, 9 — зилаирская свита, 10 — кизильская свита, 11 — балбукский комплекс (преимущественно монцониты), 12 — рио-лит-порфиры, 13 — надвиги, 14 — четвертичные образования, 15 — места пробоотбора

Примечание: БМА — Башкирский мегантиклинорий, ЗС — Зилаирский синклинорий, У — антиклинорий Уралтау, МОТ — Магнитогорский островодужный террейн (Магнитогорская мегазона), ВУМ — Восточно-Уральская мегазона, ГУР — Главный Уральский разлом (Вознесенско-Присакмарская зона)

Fig. 1. Geological structure of the area: a — schematic structure of the Southern Urals, b — geological structure of ГУР zone and adjacent territories (Zhdanov et al., 2015), c — Sharipovskaya group of massifs in ГУР zone (Anisimov et al., 1983).

Legend: 1 — Riphean, 2 — Sakmara dunite-harzburgite complex, 3 — Voikaro-Kempirsai melange complex, 4 — Polyakov formation, 5 — Mazovskaya formation, 6 — Irendyk formation, 7 — Ulutau formation, 8 — Bugodak sequence, 9 — Zilair formation, 10 — Kizil formation, 11 — Balbuk complex (mainly monzonites), 12 — rhyolite-porphyrs, 13 — thrusts, 14 — Quaternary formations, 15 — sampling sites

Note: БМА — Bashkir meganticlinorium, ЗС — Zilair synclinorium, У — Uraltau anticlinorium, МОТ — Magnitogorsk island-arc terrane (Magnitogorsk megazone), ВУМ — East Ural megazone, ГУР — Main Uralian fault (Voznesensk-Prisakmara zone)

второго существуют многолетние сложности, связанные с широким диапазоном изотопных определений — от ~360 до ~280 млн лет (Жданов и др., 2003; Салихов и др., 2019). Недавно авторами настоящей работы по результатам Rb-Sr-изохронных датировок сделан вывод о том, что к балбукскому комплексу следует относить лишь монцонитоиды с раннекаменноугольным возрастом, тогда как гранитоиды имеют позднекаменноугольный возраст и должны быть отделены от «бал-букид» (Рахимов и др., 2024). В частности, нами датирован образец монцонит-порфира шариповской группы массивов — 354.2 ± 1.4 млн лет (Rb-Sr).

Шариповская группа массивов (ШГМ) включает более десятка мелких тел, локализованных к северо-востоку от с. Шарипово в серпентинитовом меланже войкаро-кемпирсайского комплекса тектонитов (рис. 1, b, c) с блоками известняков и туфогенных пород вулканогенных и осадочных пород девона и карбона. Массивы, крупнейший из которых имеет размеры 1.2 × 1 км, сложены субвулканитами — порфировыми породами с трахиандезитовой или микромонцо-нитовой основной массой. Многие тела ШГМ имеют субизометричную (~50 × 50 м) и продолговатую (~50 × 100 м) форму на плане, на местности они выражены как небольшие сопки размером до 100 × 100 м и высотой до 20 м. Контакты с вмещающими породами задернованы. С монцонит-порфирами ШГМ ассоциируют линзовидные тела риолит-порфиров ауш-кульского типа (Самигуллин, Рахимов, 2023), имеющие тектонические контакты с породами серпентинитового меланжа, что видно в местах задира экскаватора. Таким образом, тектонические контакты можно предположить и для монцонитоидных тел.

Материалы и методы исследований

Химический состав пород определён методами рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП МС). Методом РФА определены содержания петроген- ных элементов на спектрометре X-Calibur (Израиль) в ИГ УФИЦ РАН. Пределы обнаружений для элементов составляли от 0.01 до 0.02 мас. %, для V, Ni и Cr — в диапазоне 5—10 г/т. Для построения калибровочных графиков использовались аттестованные государственные образцы магматических пород. Определение ми-кроэлементного состава выполнено на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой Agilent 7500cx, Agilent Technologies (США) в ТРЦКП (Томск).

Результаты

Петрографическая характеристика порфировых пород

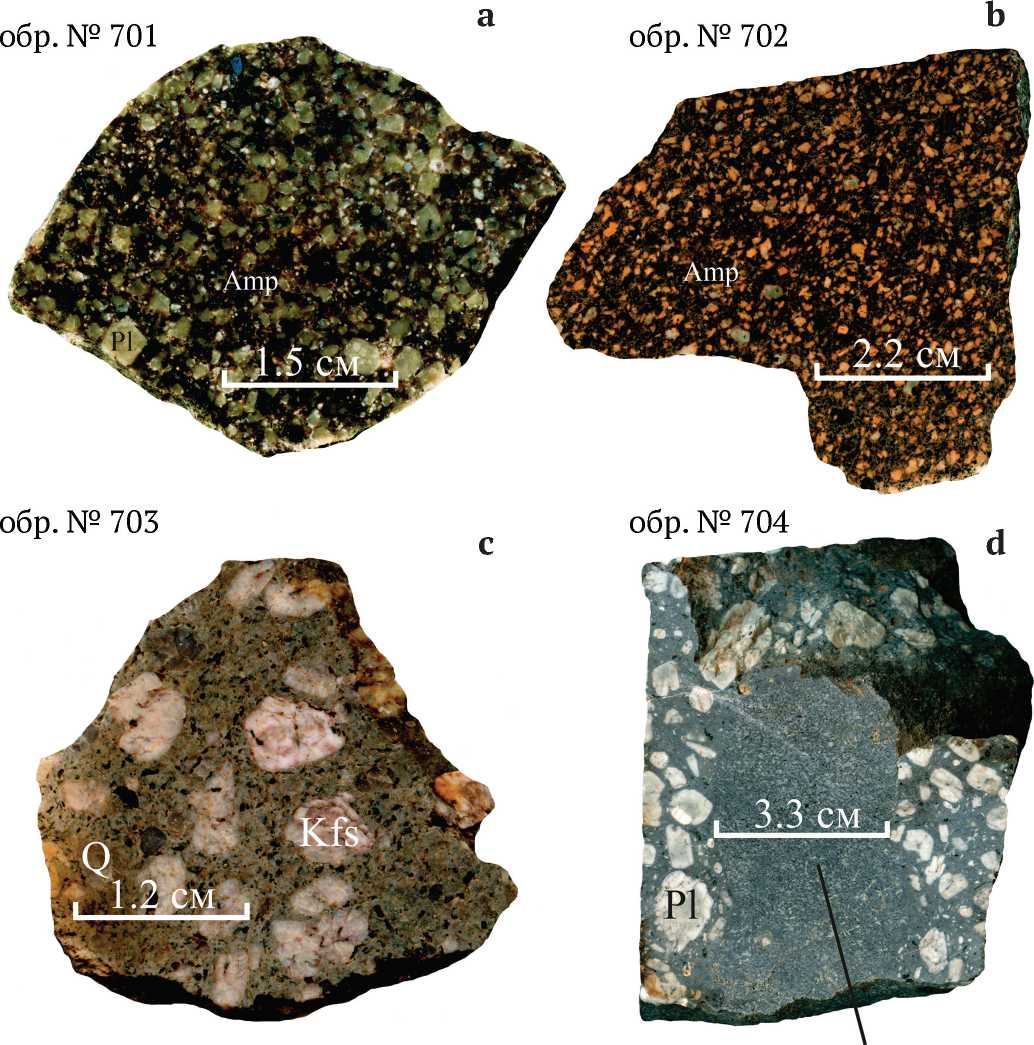

Изучаемые породы обладают массивной текстурой и имеют разнообразную цветовую окраску (от зеленоватой до красноватой) (рис. 2). Среди образцов по окраске и ряду отличительных петрографических признаков (состав, размеры и количество порфировых вкрапленников) нами выделены 4 типа порфировых пород.

Породы первого типа (обр. 701) наиболее распространены в массивах. Фенокристы занимают 42 % от объёма породы (рис. 2, а; 3, а). Они представлены амфиболом размерами от 1 × 1.1 до 8 × 3.5 мм с таблитчатым и субизометричным обликом зёрен и плагиоклазом размерами от 1.5 × 0.5 до 4.4 × 4 мм. Амфибол частично или почти полностью хлоритизирован, плагиоклаз нацело соссюритизирован. Тонкокристаллическая основная масса сложена альбитом, КПШ, амфиболом и эпидотом с размером зёрен от 0.03 до 0.11 мм. Акцессорные минералы представлены титанитом, цирконом, апатитом и манганоапатитом.

Породы второго типа (обр. 702) обладают красноватой окраской (рис. 2, b; 3, b). Фенокристы занимают 45 % от объёма породы. Они представлены амфиболом, размерами от 0.5 × 0.7 до 4.2 × 4 мм с таблитчатым и шестоватым обликом зёрен и плагиоклазом размерами от 0.3 × 0.5 до 1.8 × 3 мм с таблитчатым и су-бизометричным обликом. Амфибол слабо затронут вторичными изменениями (хлоритизацией), плагиоклаз соссюритизирован. Тонкокристаллическая основная масса представлена зёрнами альбита, КПШ, амфибола, эпидота размером от 0.02 до 0.09 мм. Акцессорные минералы представлены титанитом, апатитом и баритом.

Породы третьего типа (обр. 703) имеют розоватосерую окраску (рис. 2, c; 3, c). Фенокристы занимают 30 % объёма породы. В данном типе отсутствуют порфировые вкрапленники амфибола, но присутствуют фенокристы кварца размерами от 0.6 × 0.8 до 2 × 1.5 мм, имеющие субизометричный облик, а также плагиоклаза (размер от 1 × 1 до 7 × 2.2 мм) и КПШ (размер от 2 × × 3.8 до 2.2 × 4.5 мм). Тонкозернистая основная масса с размерами зёрен от 0.02 до 0.12 мм представлена альбитом, КПШ и кварцем. Акцессорные минералы представлены цирконом, титаном, рутилом и апатитом.

Породы четвертого типа (обр. 704) имеют синевато-серую окраску (рис. 2, d; 3, d). Фенокристы занимают 40 % объёма породы. Они представлены призматическим амфиболом размерами от 0.3 × 0.5 до 1 × 1.7 мм, таблитчатым плагиоклазом размерами от 2 × 2.2 до 7 × × 3 мм, КПШ с размером от 3 × 5 до 6 × 7 мм. Тонко-

Рис. 2. Пришлифовки образцов порфировых пород шариповской группы: a — первого типа, b — второго типа, c — третьего типа, d — четвёртого типа Fig. 2. Polishing of morphological types of rocks of the Sharip group: a — porphyries of the first type, b — porphyries of the second type, c — porphyries of the third type, d — porphyries of the fourth type обр. № 704b (ксенолит)

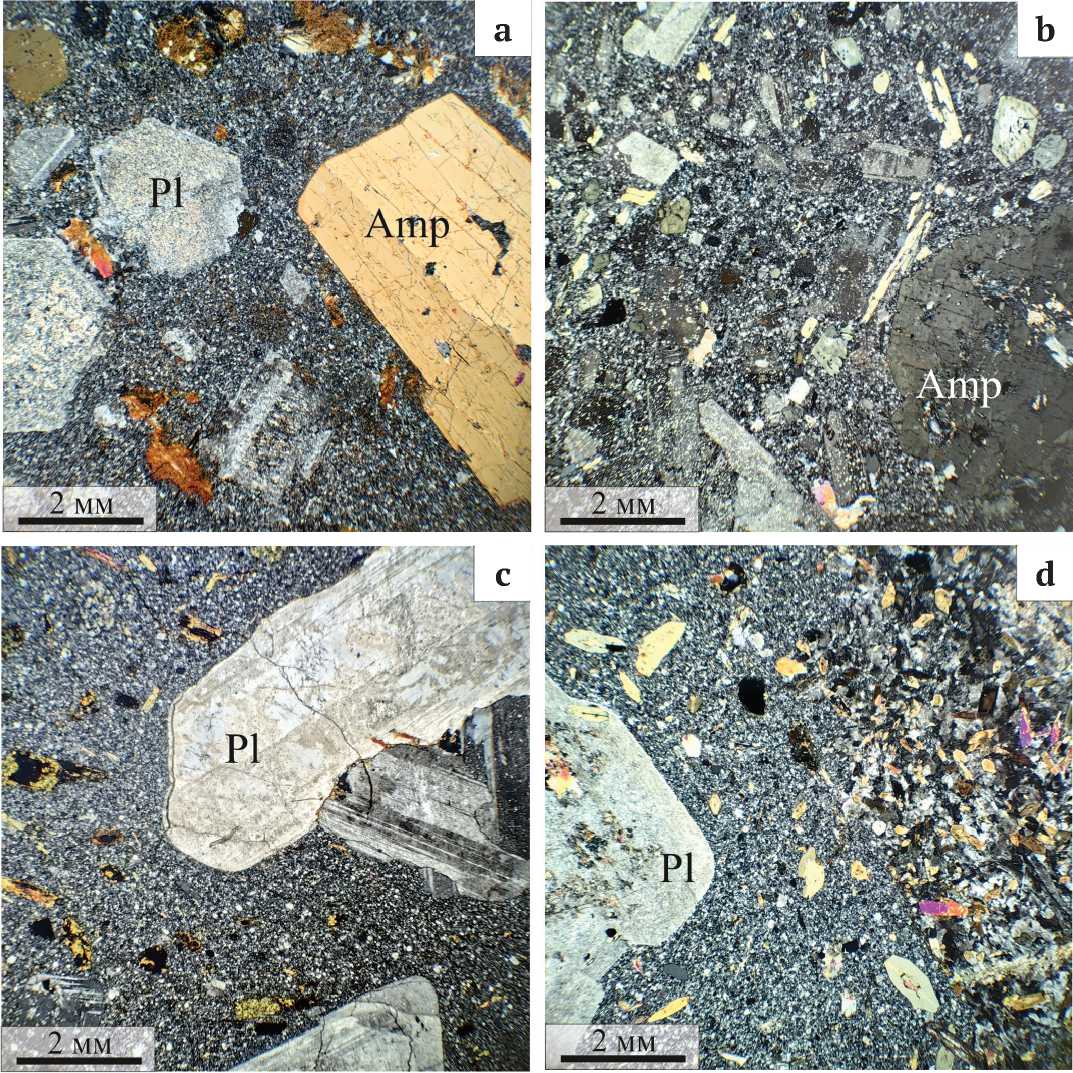

Рис. 3. Петрографические особенности образцов порфировых пород шариповской группы:

а —№ 701, b —№ 702, с —№ 703, d —№ 704 с ксенолитом в правой части снимка (образец № 704b). Изображения получены на поляризационном микроскопе с анализатором.

Приме чание: Pl — плагиоклаз, Amp — амфибол

Fig. 3. Petrographic features of samples porphyries of the Sharip group: a — 701, b — 702, c — 703, d — 704 with xenolith (sample 704b). Images were obtained using a polarizing microscope with an analyzer.

Note: Pl — plagioclase, Amp — amphibole

зернистая основная масса сложена альбитом, КПШ и амфиболом размером от 0.01 до 0.15 мм. Рудные минералы представлены цирконом, титанитом, баритом и апатитом. В образце присутствует ксенолит с гипидиоморфнозернистой структурой (обр. 704b), в котором амфибол представлен зёрнами размером от 0.1 × 0.2 до 1.5 × 0.5 мм, обладающими большим идиоморфизмом по отношению к плагиоклазу. Плагиоклаз имеет размеры кристаллов от 0.1 × 0.15 до 0.35 × 0.45 мм. Акцессорные минералы представлены титанитом, апатитом и баритом. Ксенолит петрографически отвечает порфировидному монцодиориту.

Минералогическая характеристика порфировых пород

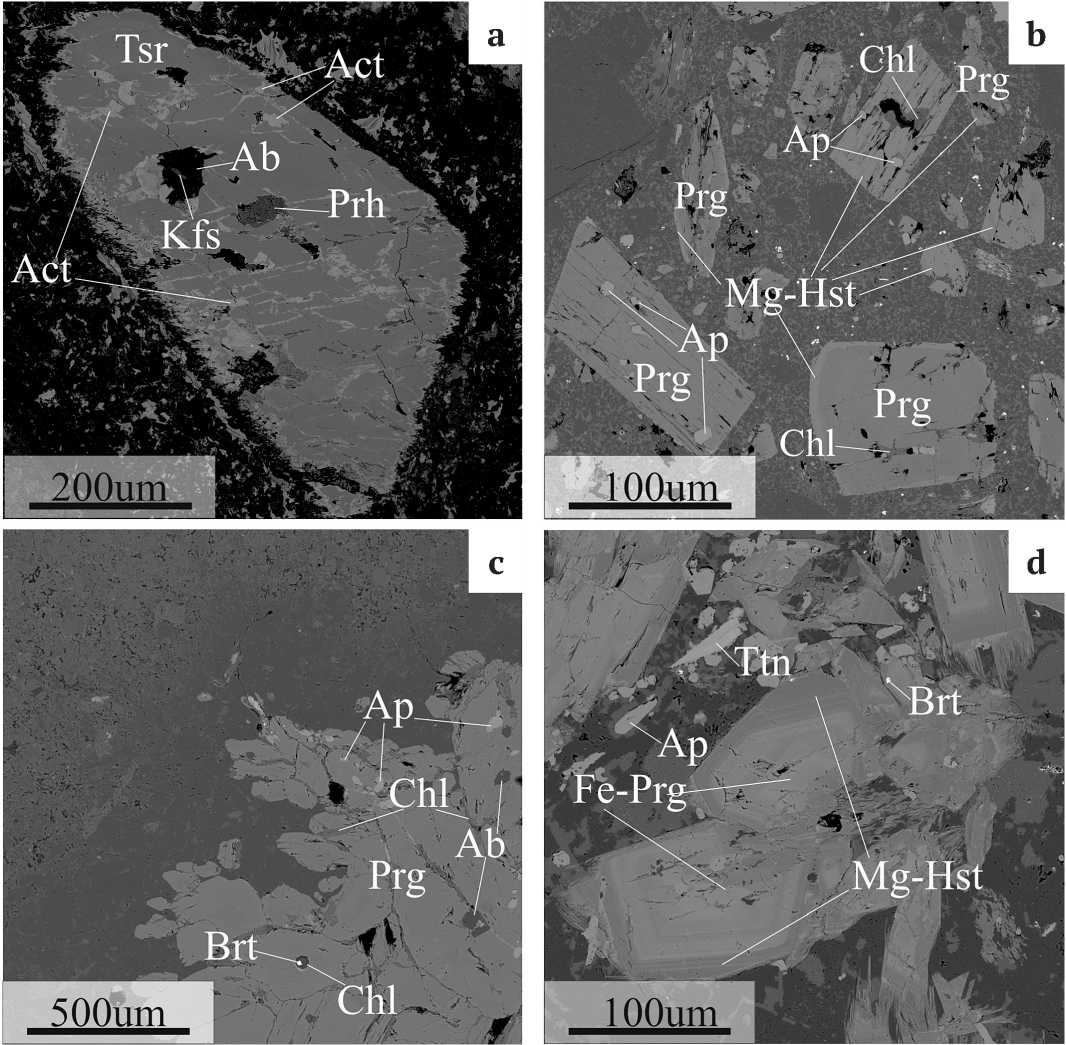

В изученных породах амфибол является важнейшим темноцветным минералом. В порфировых породах первого типа по трещинам в амфиболе встречается актинолит, пренит развит в виде гнёзд размером до 70 микрон (рис. 4, а). В порфировой породе второго типа обнаружены как однородные, так и зональные фенокристы. Первые отвечают магнезиогастингситу, вторые сложены паргаситом с тонкой каймой из маг-незиогастингсита (рис. 4, b). Внутри фенокристов присутствуют мелкие включения альбита, барита и апатита, хлорита (рис. 4, b, с). В образце № 704b, который является ксенолитом в порфировых породах четвёртого типа обнаружены зональные зёрна амфибола, ядра которых сложены феррипаргаситом, а краевые части — магнезиогастингситом. Иногда наблюдается рекуррентная химическая зональность (рис. 4, d). В целом содержание железа снижается от центра к периферии.

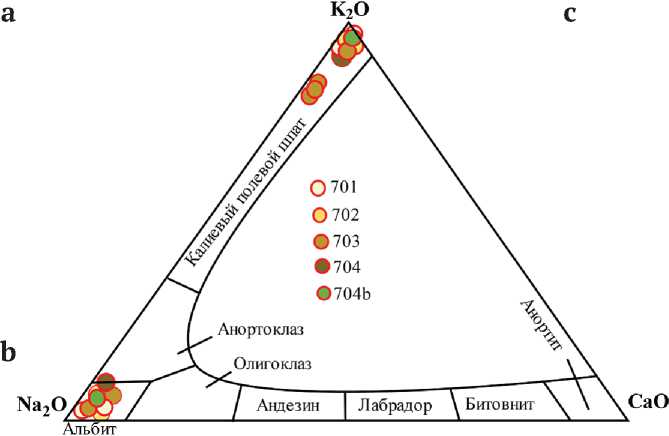

Состав изученного амфибола (90 % анализов) в основном демонстрирует (Na + K) > 0.5 форм. ед., малая часть имеет (Na + K) < 0.5 форм. ед. (рис. 5, a, b). Практически все пробы на рис. 5, а представлены амфиболом из порфировых пород первого типа, попадающего в область чермакита и в меньшей степени в область магнезиогорнблендита, один анализ — обр. № 704. Более распространённый амфибол попадает в области ферропаргасита, магнезиогастингсита, паргасита и эде-нита, один анализ — в поле саданагаита. Пробы из обр. 701 расположены в зоне паргасита. Порфировые породы второго типа занимают более обширную площадь и представлены паргаситом и магнезиогастинг-ситом. Амфибол из порфировых пород четвёртого типа находится в областях магнезиогастингсита и эде-нита. Амфибол из ксенолита обр. № 704b представлен ферропаргаситом, магнезиогастингситом, эденитом и саданагаитом.

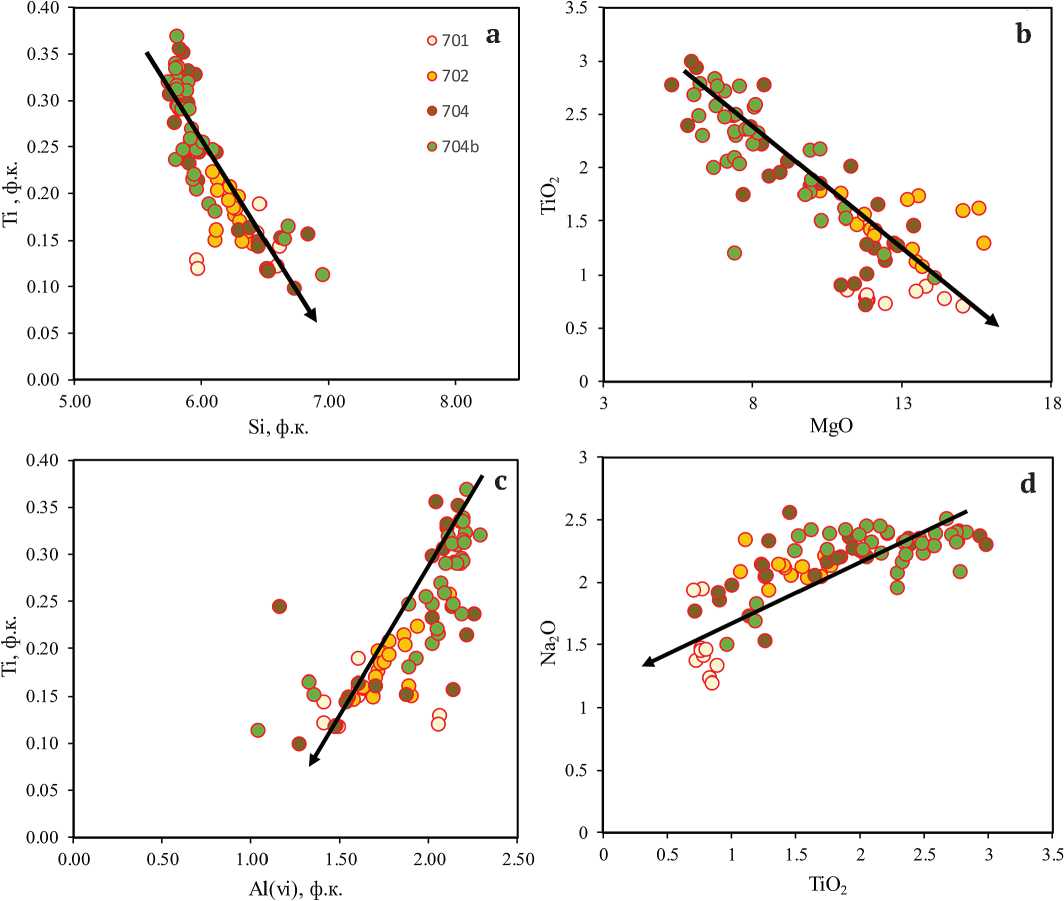

Величина магнезиальности в амфиболе (Mg/(Mg + + Fe)ф. е.) широко варьируется, но в целом в порфировых породах первого и второго типа развит наиболее магнезиальный амфибол (Mg# = 0.64—0.80 и 0.65— 0.81 соответственно), тогда как в порфировых породах четвёртого типа амфибол имеет Mg# = 0.35—0.73, а в обр. 704b Mg# = 0.48—0.65. Обратная ситуация с содержанием TiO2 — амфибол богаче титаном в двух последних образцах, чем в двух первых. На бинарных диаграммах для всех изученных образцов наблюдаются единые тренды изменения пород амфибола: увеличение количества Si (ф. е.) и уменьшение Aliv при уменьшении Ti (рис. 6, а, c), а также увеличение содержания MgO и уменьшение Na2O при снижении концентрации TiO2 (рис. 6, b, d).

Рис. 4. Фенокристы амфиболов из порфировых пород шариповской группы: зональность, включения и взаимоотношения с другими минералами. Изображения в режиме BSE: а — образец № 701, b, с — образец № 702, d — образец образец № 704b. Примечание: Ab — альбит, Act — актинолит, Ap — апатит, Brt — барит, Chl — хлорит, Prg — паргасит, Fe-Prg — фер-ропаргасит, KFs — калиевый полевой шпат, Mg-Hst — магнезиогастинг-сит, Prh — пренит, Tsr — чермакит

Fig. 4. Amphibole phenocrysts from Sharip group porphyries: zoning, inclusions and relationships with other minerals. BSE images:

a — sample 701, b, c — sample 702, d — sample 704b.

Note: Ab — albite, Act — actinolite, Ap — apatite, Brt — barite, Chl — chlorite, Prg — pargasite, Fe-Prg — ferropargasite, KFs — potassium feldspar, Mg-Hst — magne-siohastingsite, Prh — prehnite, Tsr — tschermakite

Таблица 1. Состав амфибола из порфировых пород шариповской группы Table 1. Amphibole composition from Sharip group porphyries

|

№ |

п/п |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al2O3 |

Fe 2 O 3t |

MnO2 |

MgO |

CaO |

Na2O |

K 2 O |

Всего Total |

|

1 |

43.34 |

0.77 |

12.77 |

16.42 |

0.64 |

11.86 |

10.54 |

1.46 |

0.07 |

97.88 |

|

|

О со |

2 |

43.7 |

0.79 |

12.28 |

17.22 |

0.62 |

11.77 |

9.3 |

1.41 |

0.07 |

97.17 |

|

3 |

42.84 |

0.86 |

11.49 |

18.48 |

0.66 |

11.16 |

8.32 |

1.19 |

0.00 |

95.00 |

|

|

4 |

44.12 |

0.77 |

12.72 |

17.38 |

0.60 |

11.84 |

9.42 |

1.44 |

0.00 |

98.28 |

|

|

5 |

43.68 |

0.81 |

12.67 |

17.38 |

0.56 |

11.85 |

9.26 |

1.45 |

0.08 |

97.76 |

|

|

6 |

41.62 |

0.78 |

16.26 |

10.98 |

0.00 |

14.43 |

12.41 |

1.94 |

0.29 |

98.71 |

|

|

7 |

41.84 |

0.71 |

16.45 |

9.79 |

0.00 |

15.06 |

12.38 |

1.93 |

0.34 |

98.48 |

|

|

8 |

43.63 |

1.62 |

12.39 |

9.91 |

0.24 |

15.58 |

12.12 |

2.04 |

1.25 |

98.78 |

|

|

ся ся а, О со |

9 |

42.24 |

1.27 |

10.68 |

16.16 |

0.54 |

12.04 |

11.36 |

2.04 |

1.22 |

97.55 |

|

10 |

41.63 |

1.47 |

10.29 |

16.77 |

0.51 |

11.49 |

11.22 |

2.05 |

1.23 |

96.66 |

|

|

11 |

44.6 |

1.30 |

11.37 |

9.98 |

0.23 |

15.75 |

12.04 |

1.93 |

1.08 |

98.28 |

|

|

12 |

41.61 |

1.12 |

13.68 |

12.27 |

0.25 |

13.47 |

11.81 |

2.33 |

1.03 |

97.57 |

|

|

13 |

41.87 |

1.42 |

10.85 |

15.95 |

0.46 |

11.96 |

11.38 |

2.11 |

1.29 |

97.29 |

|

|

14 |

41.10 |

1.24 |

13.16 |

11.78 |

0.27 |

13.36 |

11.73 |

2.14 |

1.38 |

96.16 |

|

|

15 |

43.50 |

0.91 |

9.47 |

16.47 |

0.53 |

11.41 |

11.39 |

1.85 |

1.22 |

96.75 |

|

|

^ ^ а, О со |

16 |

42.31 |

1.30 |

12.19 |

12.28 |

0.50 |

12.73 |

11.19 |

2.32 |

1.29 |

96.11 |

|

17 |

43.51 |

0.90 |

9.62 |

17.00 |

0.63 |

10.96 |

11.24 |

1.91 |

1.26 |

97.03 |

|

|

18 |

37.36 |

2.94 |

14.17 |

21.81 |

0.59 |

6.14 |

11.00 |

2.36 |

1.77 |

98.14 |

|

|

19 |

37.10 |

2.99 |

14.26 |

22.05 |

0.57 |

5.99 |

11.05 |

2.29 |

1.89 |

98.19 |

|

|

20 |

38.90 |

2.78 |

13.46 |

19.30 |

0.51 |

8.39 |

11.30 |

2.4 |

1.57 |

98.61 |

|

|

21 |

37.54 |

2.77 |

14.22 |

22.72 |

0.63 |

5.30 |

10.92 |

2.32 |

1.77 |

98.19 |

|

|

22 |

37.98 |

2.38 |

13.90 |

19.32 |

0.54 |

7.94 |

11.16 |

2.34 |

1.57 |

97.13 |

|

|

О со |

23 |

38.58 |

2.22 |

14.13 |

18.90 |

0.64 |

8.05 |

11.33 |

2.39 |

1.71 |

97.95 |

|

24 |

40.35 |

1.62 |

13.79 |

14.32 |

0.42 |

11.07 |

11.67 |

2.41 |

1.70 |

97.35 |

|

|

25 |

37.68 |

2.57 |

14.8 |

18.46 |

0.48 |

8.07 |

11.16 |

2.28 |

1.82 |

97.32 |

|

|

26 |

39.46 |

2.16 |

14.63 |

15.54 |

0.32 |

9.94 |

11.42 |

2.44 |

1.76 |

97.67 |

|

|

27 |

38.02 |

2.59 |

13.42 |

20.6 |

0.31 |

8.10 |

11.07 |

2.38 |

1.49 |

97.98 |

|

|

28 |

37.34 |

2.30 |

14.77 |

19.55 |

0.57 |

7.47 |

11.30 |

2.07 |

1.74 |

97.11 |

Таблица 2. Формульные коэффициенты амфибола из табл. 1

Table 2. Amphibole formula coefficients from table 1

|

№ п/п |

T. Si |

T. Al |

T. Ti |

C. Al |

C. Ti |

C. Fe 3 |

C. Mn 2 |

C. Mg |

C. Fe 2 |

B. Mn 2 |

B. Fe 2 |

B. Mg |

B. Ca |

B. Na |

A. Ca |

A. Na |

A. K |

W. OH |

W. O 2- |

|

1 |

6.36 |

1.69 |

0.00 |

0.52 |

0.15 |

0.72 |

0.04 |

2.48 |

1.07 |

0.03 |

0.23 |

0.12 |

1.66 |

0.00 |

0.00 |

0.42 |

0.02 |

1.65 |

0.35 |

|

2 |

6.45 |

1.61 |

0.00 |

0.53 |

0.16 |

0.80 |

0.03 |

2.42 |

1.02 |

0.03 |

0.30 |

0.17 |

1.48 |

0.00 |

0.00 |

0.40 |

0.02 |

1.58 |

0.42 |

|

3 |

6.47 |

1.61 |

0.00 |

0.44 |

0.19 |

0.92 |

0.03 |

2.30 |

1.05 |

0.04 |

0.37 |

0.21 |

1.37 |

0.00 |

0.00 |

0.35 |

0.00 |

1.53 |

0.47 |

|

4 |

6.44 |

1.61 |

0.00 |

0.58 |

0.15 |

0.78 |

0.03 |

2.41 |

1.02 |

0.03 |

0.32 |

0.17 |

1.48 |

0.00 |

0.00 |

0.41 |

0.00 |

1.55 |

0.45 |

|

5 |

6.42 |

1.64 |

0.00 |

0.55 |

0.16 |

0.79 |

0.03 |

2.42 |

1.01 |

0.03 |

0.33 |

0.17 |

1.47 |

0.00 |

0.00 |

0.41 |

0.02 |

1.54 |

0.46 |

|

6 |

5.98 |

2.07 |

0.00 |

0.68 |

0.13 |

0.40 |

0.00 |

3.06 |

0.71 |

0.00 |

0.20 |

0.03 |

1.92 |

0.00 |

0.00 |

0.54 |

0.05 |

1.71 |

0.29 |

|

7 |

5.98 |

2.06 |

0.00 |

0.71 |

0.12 |

0.38 |

0.00 |

3.19 |

0.58 |

0.00 |

0.21 |

0.02 |

1.91 |

0.00 |

0.00 |

0.54 |

0.06 |

1.73 |

0.27 |

|

8 |

6.28 |

1.72 |

0.00 |

0.38 |

0.18 |

0.39 |

0.02 |

3.32 |

0.69 |

0.01 |

0.12 |

0.02 |

1.87 |

0.00 |

0.00 |

0.57 |

0.23 |

1.71 |

0.29 |

|

9 |

6.31 |

1.71 |

0.00 |

0.18 |

0.17 |

0.70 |

0.05 |

2.63 |

1.24 |

0.02 |

0.08 |

0.05 |

1.82 |

0.03 |

0.00 |

0.56 |

0.24 |

1.74 |

0.26 |

|

10 |

6.31 |

1.72 |

0.00 |

0.12 |

0.20 |

0.71 |

0.05 |

2.54 |

1.34 |

0.02 |

0.08 |

0.05 |

1.82 |

0.04 |

0.00 |

0.56 |

0.24 |

1.73 |

0.27 |

|

11 |

6.42 |

1.58 |

0.00 |

0.35 |

0.15 |

0.41 |

0.02 |

3.37 |

0.69 |

0.01 |

0.10 |

0.01 |

1.87 |

0.01 |

0.00 |

0.53 |

0.20 |

1.78 |

0.22 |

|

12 |

6.12 |

1.91 |

0.00 |

0.46 |

0.15 |

0.50 |

0.02 |

2.93 |

0.92 |

0.01 |

0.09 |

0.03 |

1.86 |

0.01 |

0.00 |

0.65 |

0.20 |

1.77 |

0.23 |

|

13 |

6.28 |

1.74 |

0.00 |

0.18 |

0.18 |

0.66 |

0.04 |

2.63 |

1.26 |

0.01 |

0.08 |

0.05 |

1.83 |

0.04 |

0.00 |

0.57 |

0.25 |

1.73 |

0.27 |

|

14 |

6.13 |

1.89 |

0.00 |

0.42 |

0.16 |

0.49 |

0.02 |

2.95 |

0.92 |

0.01 |

0.05 |

0.02 |

1.87 |

0.04 |

0.00 |

0.57 |

0.26 |

1.81 |

0.19 |

|

15 |

6.53 |

1.48 |

0.00 |

0.19 |

0.12 |

0.59 |

0.04 |

2.53 |

1.46 |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

1.84 |

0.13 |

0.00 |

0.41 |

0.24 |

1.89 |

0.11 |

|

16 |

6.31 |

1.71 |

0.00 |

0.43 |

0.16 |

0.50 |

0.04 |

2.82 |

1.02 |

0.01 |

0.02 |

0.01 |

1.79 |

0.17 |

0.00 |

0.50 |

0.25 |

1.84 |

0.16 |

|

17 |

6.53 |

1.48 |

0.00 |

0.22 |

0.12 |

0.62 |

0.05 |

2.43 |

1.51 |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

1.81 |

0.15 |

0.00 |

0.41 |

0.24 |

1.88 |

0.12 |

|

18 |

5.86 |

2.15 |

0.00 |

0.47 |

0.35 |

0.67 |

0.06 |

1.44 |

2.02 |

0.01 |

0.17 |

0.00 |

1.83 |

0.06 |

0.02 |

0.66 |

0.35 |

1.43 |

0.57 |

|

19 |

5.84 |

2.17 |

0.00 |

0.47 |

0.36 |

0.67 |

0.06 |

1.40 |

2.05 |

0.01 |

0.18 |

0.00 |

1.84 |

0.04 |

0.03 |

0.65 |

0.37 |

1.41 |

0.59 |

|

20 |

5.96 |

2.04 |

0.00 |

0.39 |

0.33 |

0.62 |

0.05 |

1.90 |

1.73 |

0.01 |

0.13 |

0.01 |

1.84 |

0.03 |

0.01 |

0.68 |

0.31 |

1.46 |

0.54 |

|

21 |

5.90 |

2.11 |

0.00 |

0.53 |

0.33 |

0.67 |

0.06 |

1.24 |

2.16 |

0.01 |

0.16 |

0.00 |

1.82 |

0.09 |

0.02 |

0.61 |

0.35 |

1.47 |

0.53 |

|

22 |

5.91 |

2.11 |

0.00 |

0.44 |

0.30 |

0.65 |

0.05 |

1.84 |

1.73 |

0.01 |

0.13 |

0.00 |

1.84 |

0.05 |

0.02 |

0.66 |

0.31 |

1.55 |

0.45 |

|

23 |

5.94 |

2.07 |

0.00 |

0.49 |

0.27 |

0.63 |

0.06 |

1.85 |

1.71 |

0.01 |

0.09 |

0.00 |

1.85 |

0.08 |

0.02 |

0.63 |

0.33 |

1.59 |

0.41 |

|

24 |

6.07 |

1.94 |

0.00 |

0.51 |

0.19 |

0.49 |

0.04 |

2.48 |

1.29 |

0.01 |

0.02 |

0.00 |

1.87 |

0.11 |

0.01 |

0.59 |

0.32 |

1.76 |

0.24 |

|

25 |

5.85 |

2.16 |

0.00 |

0.54 |

0.31 |

0.60 |

0.04 |

1.86 |

1.67 |

0.01 |

0.13 |

0.00 |

1.84 |

0.05 |

0.02 |

0.63 |

0.35 |

1.51 |

0.49 |

|

26 |

5.98 |

2.03 |

0.00 |

0.59 |

0.25 |

0.47 |

0.03 |

2.24 |

1.44 |

0.00 |

0.07 |

0.00 |

1.84 |

0.10 |

0.01 |

0.61 |

0.34 |

1.63 |

0.37 |

|

27 |

5.90 |

2.12 |

0.00 |

0.34 |

0.32 |

0.67 |

0.03 |

1.84 |

1.81 |

0.01 |

0.19 |

0.03 |

1.82 |

0.00 |

0.02 |

0.72 |

0.29 |

1.45 |

0.55 |

|

28 |

5.83 |

2.19 |

0.00 |

0.53 |

0.29 |

0.65 |

0.05 |

1.74 |

1.76 |

0.01 |

0.14 |

0.00 |

1.87 |

0.02 |

0.03 |

0.61 |

0.34 |

1.54 |

0.46 |

Примечание. Формульные коэффициенты амфибола были рассчитаны на 24 аниона.

Note : Formula coefficients for amphibole were calculated for 24 anions.

Mg# Mg#

|

Чермакит 0 ° 7oi cc^ • 704 |

Магнезиогорнблендит эю • |

Актинолит |

|

Феррочермакит |

Феррогорнблендит |

Ферро актинолит |

5.5 6 6.5 7 7.5 8

Si, форм.ед.

|

Магнезиосаданагаиг |

Паргасит О О О О Магнезиогас^нгсит |

Эденит |

|

0 701 0 702 • 704 Саданагаит с 704b |

Со Ферропаргасиг Гастингсит |

• Саданагаит |

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

Si, форм.ед.

Рис. 5. Минералогические классификационные диаграммы для порфировых пород шариповской группы:

a, b —для амфибола (Leake et al., 1997), c — для полевых шпатов (Deer et al., 1992)

Fig. 5. Mineralogical classification diagrams for Sharip group porphyries:

a, b — for amphibole (Leake et al., 1997), c — for feldspars (Deer et al., 1992)

Рис. 6. Бинарные диаграммы для амфибола из порфировых пород шариповской группы

Fig. 6. Binary diagrams for amphiboles from the Sharip group porphyries

Для оценки температуры (T) кристаллизации амфибола использовались мономинеральные геотермометры (Otten, 1984 и Liao, 2022) — для краткости O и L. Оба метода основаны на содержании Ti в минерале. Для чермакита и магнезиогорнблендита из порфировой породы первого типа получены значения 636— 662 °C (O) и 638—678 °C (L). Паргасит из порфировых пород второго типа образовался при T 654—754 °C (O), 715—801 °C (L), а магнезиогастингсит — при 685—744 °C (O), 743—819 °C (L). Магнезиогастингсит из порфировых пород четвёртого типа сформировался при T 773— 842 °C (O), 886—943 °C (L). Ферропаргасит и магнези-огастингсит из ксенолита (обр. 704b) образовались при T 692—789 °C (O), 791—904 °C (L).

Полевые шпаты представлены альбитом и калиевым полевым шпатом (рис. 5, с), обладающими однородным строением, без включений ранних минералов. По всем признакам альбит является вторичным после раннего, более кальциевого плагиоклаза, поскольку развит совместно с серицитом, эпидотом, хлоритом и др. вторичными минералами. Калиевый полевой шпат имеет примесь BaO до 0.69 (мас. %).

Слюда представлена мусковитом, где содержание Fe2O3t максимально в образце № 703 (до 4.08 мас. %), а в остальных образцах — до 1.62 (мас. %). Хлорит представлен брунсвигитом и пикнохлоритом (Hey, 1954). Согласно термодинамическим вычислениям, брунс-вигит образовался при температуре 253—284 °C, пик-нохлорит — при 311—319 °C (Lanari et al., 2014). В брунс-вигите содержание Fe2O3t до 31.8 (мас. %).

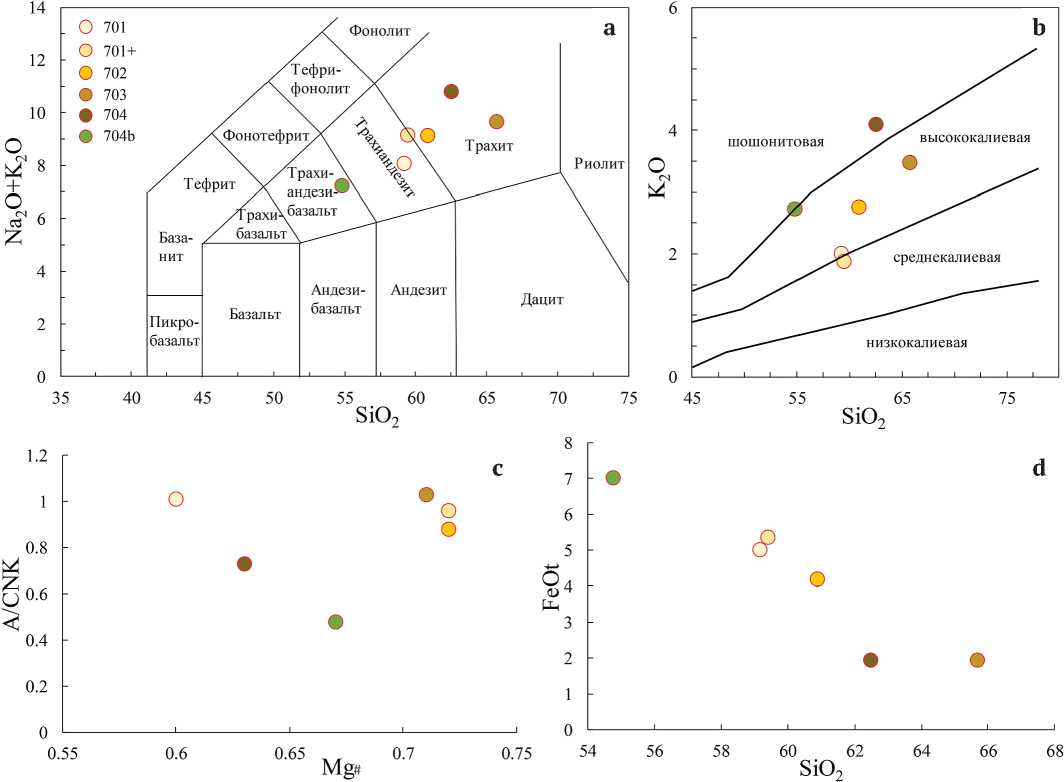

Петрогеохимия порфировых пород

Исследуемые породы на TAS-диаграмме попадают в поля трахита, трахиандезита и трахиандезиба-зальта (рис. 7, а). Содержания SiO2 варьируют от 54.76 до 65.66 мас. %, а суммы Na2O + K2O — от 7.24 до 10.82 мас. %. Отношение K2O/Na2O находится в диапазоне 0.26—0.61. На рис. 7, b фигуративные точки в основном попадают в область высококалиевых пород. По содержанию SiO2 и Fe2O3t можно выделить две подгруппы: обр. 701 и 702 — с пониженным количеством кремнезёма (59.17—60.86 мас. %) и высоким количеством триоксида железа (4.21—5.37 мас. %) и обр. 703 и 704 — с обратным соотношением (62.47—65.66

Рис. 7. Петрохимические диаграммы для порфировых пород шариповской группы:

а — бинарная TAS-диаграмма для вулканитов (Le Maitre, 2002), b — диаграмма SiO2—K2O (Peccerillo, Tayor, 1976), c — вариационная диаграмма Mg#–A/CNK, d — вариационная диаграмма SiO2—Fe2O3t

-

Fig. 7. Petrochemical diagrams the Sharip group porphyries:

a — binary TAS-diagram for volcanic rocks after (Le Maitre, 2002), b — SiO2—K2O plot after (Peccerillo, Tayor, 1976), c — variation plot Mg#–A/CNK, d — variation plot SiO2—Fe2O3t и 1.95 мас. % соответственно). Породы первой подгруппы обладают индексом глинозёмистости al’ от 0.88 до 1.01, магнезиальный номер Mg# находится в диапазоне 0.60—0.72; у пород второй подгруппы al’ варьируется от 0.73 до 1.03, Mg# находится в диапазоне 0.63— 0.71. Сопоставляя между собой обр. 701 и 701+, можно отметить незначительно повышенное содержание железа и натрия, а также пониженное значение магния и калия во втором образце, представляющем собой более метасоматически проработанную разность той же породы. Ксенолит из обр. № 704b отделяется от всех остальных пониженным содержанием кремнезёма

Таблица 3. Химический состав порфировых пород шариповской группы Table 3. Chemical composition of Sharip group porphyries

|

Компонент Component |

Породообразующие элементы (мас. %) / Rock-forming elements (wt. %) |

|||||

|

701 |

701+ |

702 |

703 |

704 |

704b |

|

|

SiO 2 |

59.17 |

59.41 |

60.86 |

65.66 |

62.47 |

54.76 |

|

TiO 2 |

0.24 |

0.26 |

0.48 |

0.35 |

0.33 |

0.68 |

|

Al 2 O 3 |

19.41 |

19.05 |

16.82 |

17.51 |

16.81 |

12.91 |

|

Fe 2 O 3 t |

5.03 |

5.37 |

4.21 |

1.95 |

1.95 |

7.03 |

|

MnO |

0.19 |

0.20 |

0.09 |

0.05 |

0.06 |

0.18 |

|

MgO |

2.70 |

2.26 |

4.26 |

2.20 |

2.13 |

5.04 |

|

CaO |

3.89 |

3.17 |

3.08 |

1.66 |

4.18 |

8.96 |

|

Na2O |

6.09 |

7.28 |

6.38 |

6.19 |

6.72 |

4.50 |

|

K 2 O |

2.02 |

1.88 |

2.76 |

3.48 |

4.10 |

2.74 |

|

P 2 O 5 |

0.12 |

0.13 |

0.30 |

0.21 |

0.20 |

0.99 |

|

St |

0.03 |

<0.01 |

0.02 |

<0.01 |

<0.01 |

0.08 |

|

ППП / LOI |

1.86 |

1.88 |

1.33 |

1.33 |

1.70 |

2.33 |

|

Сумма / Sum |

100.76 |

100.89 |

100.59 |

100.60 |

100.65 |

100.20 |

|

Na2O + K2O |

8.11 |

9.16 |

9.14 |

9.67 |

10.82 |

7.24 |

|

K2O/Na2O |

0.33 |

0.26 |

0.43 |

0.56 |

0.61 |

0.61 |

|

Mg# |

0.60 |

0.72 |

0.72 |

0.71 |

0.63 |

0.67 |

|

A/CNK |

1.01 |

0.96 |

0.88 |

1.03 |

0.73 |

0.48 |

|

Микроэлементы (г/т) / Microelements (g/t) |

||||||

|

Li |

21 |

29 |

10.9 |

15.6 |

6.3 |

9.4 |

|

Be |

0.41 |

0.45 |

3.2 |

4.1 |

4 |

8.7 |

|

Sc |

2 |

2.2 |

4.1 |

1.7 |

2.1 |

7.6 |

|

V |

32 |

38 |

72 |

35 |

40 |

150 |

|

Cr |

4 |

3 |

12.8 |

6.1 |

8.7 |

25 |

|

Co |

6.8 |

7.2 |

11.9 |

5.4 |

6.3 |

21 |

|

Ni |

7.1 |

5.1 |

12.7 |

5.5 |

7.2 |

10.5 |

|

Cu |

5.8 |

20 |

12.3 |

5.6 |

11 |

16.2 |

|

Zn |

29 |

37 |

67 |

52 |

48 |

68 |

|

Ga |

4.8 |

5.7 |

17.6 |

15.2 |

13.8 |

11.3 |

|

Rb |

44 |

42 |

58 |

95 |

78 |

52 |

|

Sr |

358 |

310 |

988 |

722 |

840 |

1282 |

|

Y |

7.4 |

8 |

11.4 |

6.7 |

8.8 |

22 |

|

Zr |

35 |

35 |

131 |

100 |

125 |

235 |

|

Nb |

2.2 |

1.7 |

8.7 |

7.3 |

9 |

8.4 |

|

Mo |

0.008 |

0.007 |

0.006 |

0.004 |

0.010 |

0.009 |

|

Cs |

3 |

2.6 |

1.5 |

3.4 |

0.6 |

0.84 |

|

Ba |

184 |

228 |

1588 |

1149 |

954 |

757 |

|

La |

3.3 |

3.9 |

46 |

28 |

36 |

113 |

|

Ce |

7.3 |

8.1 |

78 |

58 |

62 |

207 |

|

Pr |

1.03 |

1.3 |

9 |

5.8 |

7.1 |

25 |

|

Nd |

4.7 |

5.4 |

35 |

22 |

27 |

100 |

|

Sm |

1.3 |

1.4 |

6.1 |

4.1 |

4.7 |

17.5 |

|

Eu |

0.48 |

0.63 |

1.6 |

1.01 |

1.21 |

0.29 |

|

Gd |

1.1 |

1.3 |

4.3 |

2.6 |

3.2 |

11.3 |

|

Tb |

0.2 |

0.22 |

0.53 |

0.34 |

0.41 |

1.3 |

|

Dy |

1.09 |

1.3 |

2.3 |

1.4 |

1.7 |

4.8 |

|

Ho |

0.26 |

0.36 |

0.4 |

0.25 |

0.31 |

0.75 |

|

Er |

0.82 |

0.96 |

1.11 |

0.69 |

0.83 |

1.9 |

|

Tm |

0.124 |

0.2 |

0.14 |

0.087 |

0.111 |

0.2 |

|

Yb |

1.2 |

1.4 |

1.14 |

0.74 |

0.86 |

1.6 |

|

Lu |

0.17 |

0.25 |

0.15 |

0.094 |

0.118 |

0.19 |

|

Hf |

0.95 |

0.93 |

3.1 |

2.6 |

3 |

4.7 |

|

Ta |

0.024 |

0.022 |

0.25 |

0.23 |

0.27 |

0.19 |

|

Tl |

0.1 |

0.14 |

0.37 |

0.68 |

0.23 |

0.17 |

|

Pb |

1.8 |

2.3 |

16.6 |

27 |

38 |

18.5 |

|

Th |

0.43 |

1.13 |

13.8 |

13.5 |

12.7 |

17.9 |

|

U |

0.29 |

0.26 |

3.3 |

3.4 |

2.7 |

3.6 |

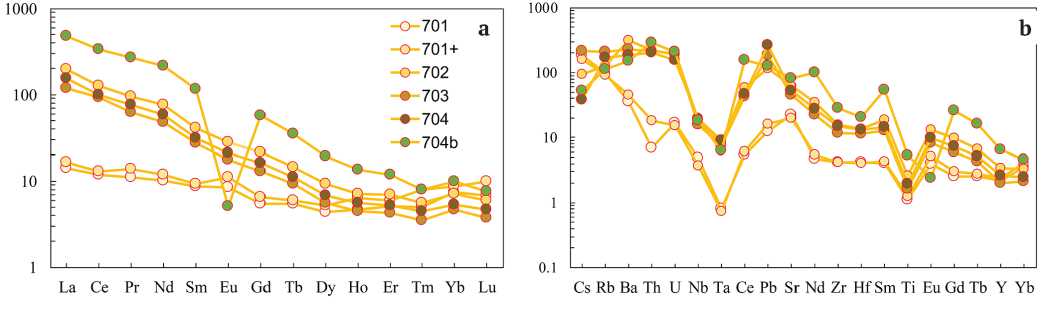

Рис. 8. Спектры нормированного распределения микроэлементов в порфировых породах шариповской группы: а — спайдерграмма РЗЭ, нормированная по хондриту CI (Lubetskaya, Korenaga, 2007), b — мультиэлементная спайдерграмма, нормированная по примитивной мантии (Lubetskaya, Korenaga, 2007)

-

Fig. 8. Geochemical parrerns of Sharip group porphyries:

54.76 мас. % и высоким P2O5 (0.99 мас. %), тогда как у других образцов содержание пентаоксида фосфора варьируется в пределах 0.12—0.30 мас. %. Также ксенолит (обр. № 704b) обладает самым низким

al’ —

0.48, магнезиальный номер Mg# равен 0.67.

a — REE normalized to chondrite CI (Lubetskaya, Korenaga, 2007), b — multi-element normalized to the primitive mantle (Lubetskaya, Korenaga, 2007)

Образцы двух подгрупп и ксенолита довольно отчётливо различаются между собой по особенностям распределения редкоземельных элементов (РЗЭ). Так, графики нормированного распределения РЗЭ демонстрируют относительно плоские спектры для обр. 701 и 701+, но для остальных наблюдается ясный отрицательный уклон (рис. 8, а). Соотношения для первой подгруппы (обр. 701 и 701+): (La/Yb)n = 1.87—1.89, (Gd/Yb)n = 0.73—0.74. Соотношения для второй подгруппы (п): (La/Yb) n = 25.76—28.50, (Gd/Yb) n = 2.81—3.01. Ксенолит (обр. № 704b) обладает более крутым уклоном: (La/Yb)n = 48.08, (Gd/Yb)n = 5.65. Европиевая аномалия либо не выражена, либо слабоположительная (Eu/Eu* = = 0.91—1.39), однако в образце ксенолита 704b выявлена резкая отрицательная аномалия Eu (Eu/Eu* = 0.05).

На мультиэлементной диаграмме (рис. 8, b) ярко выражены положительные аномалии LILE (крупноионных литофилов) — Cs, Rb, Ba, Th, U, Pb. Характерна отрицательная аномалия для HFSE (высокозарядных элементов), особенно для Nb, Ta, Ti. В ксенолите проявлена отчётливая отрицательная аномалия для Zr и Hf, хотя в целом эта порода наиболее богата микроэлементами.

Обсуждение результатов и выводы

Таким образом, ареал развития монцонитов бал-букского комплекса включает субвулканические аналоги порфирового строения. Основная масса их имеет микрогранитовый облик (рис. 3) и сложена амфиболом, калиевым полевым шпатом, эпидотом и альбитом. Фенокристаллы представлены кварцем, КПШ, плагиоклазом и амфиболом. Акцессорными минералами являются апатит, титанит, циркон и барит.

Порфировые породы в различной степени подвержены вторичным преобразованиям. Наиболее изменёнными являются породы первого типа, наименее — второго типа. Вторичные образования представлены в основном хлоритом, серицитом, эпидотом.

Порфировые породы первого типа имеют зеленоватую окраску, но с пятнами коричневого цвета (обр. 701+), вероятно обусловленную неравномерной метасоматической проработкой породы, поскольку каких-либо принципиальных различий в минералогии и геохимии не наблюдается (рис. 2, а; 3, а).

Полученные данные по порфировым породам ша-риповской группы отражают закономерные для единой породной ассоциации вариации минерального и химического состава. Порфировидный монцодио-рит, обнаруженный в виде ксенолита в порфировой породе массива Шарип, по всем признакам является продуктом кристаллизации другого расплава. Об этом свидетельствуют его петрографический облик, а также обогащённость микроэлементами при наиболее низкой кремнезёмистости и высокой магнезиально-сти, и резкая отрицательная европиевая аномалия — (у порфировых пород она отсутствует). Вероятно, эта порода является производной от остаточного высоко-фракционированного базитового расплава, обогащённого несовместимыми элементами и обеднённого Eu после фракционирования плагиоклаза. Напротив, порфировые породы не несут признаков связи с фракционированием базитового расплава и, вероятно, являются продуктами кристаллизации магмы среднего (трахитового) состава.

Состав породы обычно определяется составом основной массы и реже вкрапленников. В нашем случае фенокристы определяют и петрографический, и петрохимический облик пород. В обр. 701 методом ЭДС в пластинке нами был определён усреднённый состав основной массы: SiO2 — 62, TiO2 — 0.17, Al2O3 — 18.6, FeO — 2.8, MgO — 0.7, MnO — 0.14, Na2O — 9.4, а K2O — 0.46 мас. %. Это значительно отличает её от состава валовой пробы, что свидетельствует о том, что вкрапленники и матрица кристаллизовались из магмы близкого состава. Тем не менее наличие зональных кристаллов амфибола с тонкими каймами более железистого состава свидетельствует о неравновесных условиях между некоторыми фенокристами и расплавом. Так, в обр. 702 присутствуют фенокристы магне-зиогастингсита и паргасита с каймой магнезиогастин-сгита, что предполагает более раннюю и более позднюю генерации амфибола, кристаллизовавшиеся на разных этапах остывания единого расплава. Исходя из классических представлений об эволюции расплавов часть порфировых пород (обр. 701 и 701+) отвечает более раннему этапу с низким (La/Yb)n и пониженными концентрациями несовместимых элементов, тогда как другая часть (обр. 702, 704, и особенно 703) — продукты более позднего этапа кристаллизации, имеющие высокие величины (La/Yb)n и повышенные содержания микроэлементов. В пользу этого свидетельствует и состав вкрапленников амфибола с трендом уменьшения Mg#. С другой стороны, этому противоречат оценки температур кристаллизации амфибола (см. раздел «Минералогическая характеристика порфировых пород»). Это можно объяснить метасоматическими изменениями, обусловившими вынос титана, на концентрациях которого основаны использованные нами геотермометры (Otten, 1984; Liao, 2021). Известно, что при гидротермальном метасоматозе первичная титанистая бурая роговая обманка переходит в зелёную роговую обманку с выносом титана, а далее — в актинолит, практически не содержащий титан (Рахимов, Вишневский, 2023). Содержание Mg при этом не меняется. Таким образом, оценки температур кристаллизации амфибола из вкрапленников в обр. 704 можно считать наиболее достоверными (842—973 °C), тогда как в обр. 701 получены заниженные температуры (662—678 °C) вследствие метасоматоза.

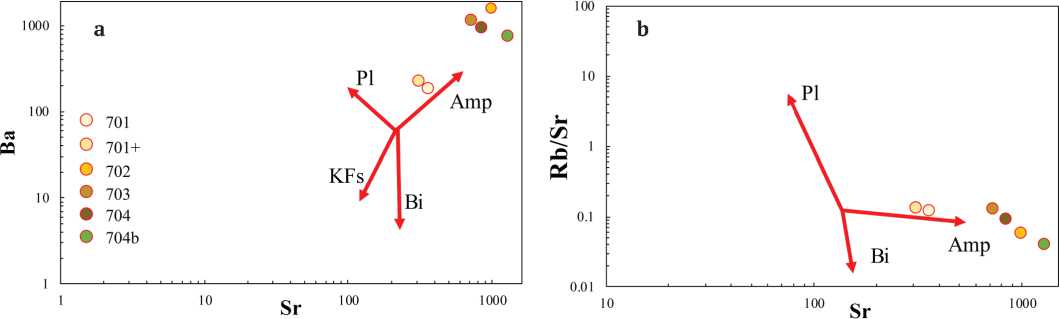

Несмотря на влияние метасоматических процессов, амфибол является важнейшим минералом пород и немногим из удовлетворительно сохранившихся. Более того, ведущим процессом эволюции расплава было именно фракционирование амфибола, а не полевых шпатов (рис. 9, a, b). С этим согласуется, в частности, отсутствие Eu-аномалии на спайдерграмме (рис. 8, a) и высокое валовое содержание Sr. Первичный плагиоклаз, вероятно отвечавший олигоклазу или кислому андезину, не сохранился ни в одной пробе и полностью замещён ассоциацией вторичных силикатов — альбитом, серицитом, эпидотом, хлоритом. Появление вкрапленников кварца в обр. 703 свидетельствует о пересыщении расплава кремнезёмом уже на ранней стадии кристаллизации, т. е. этот порфировый образец — представитель наиболее поздней части породной ассоциации.

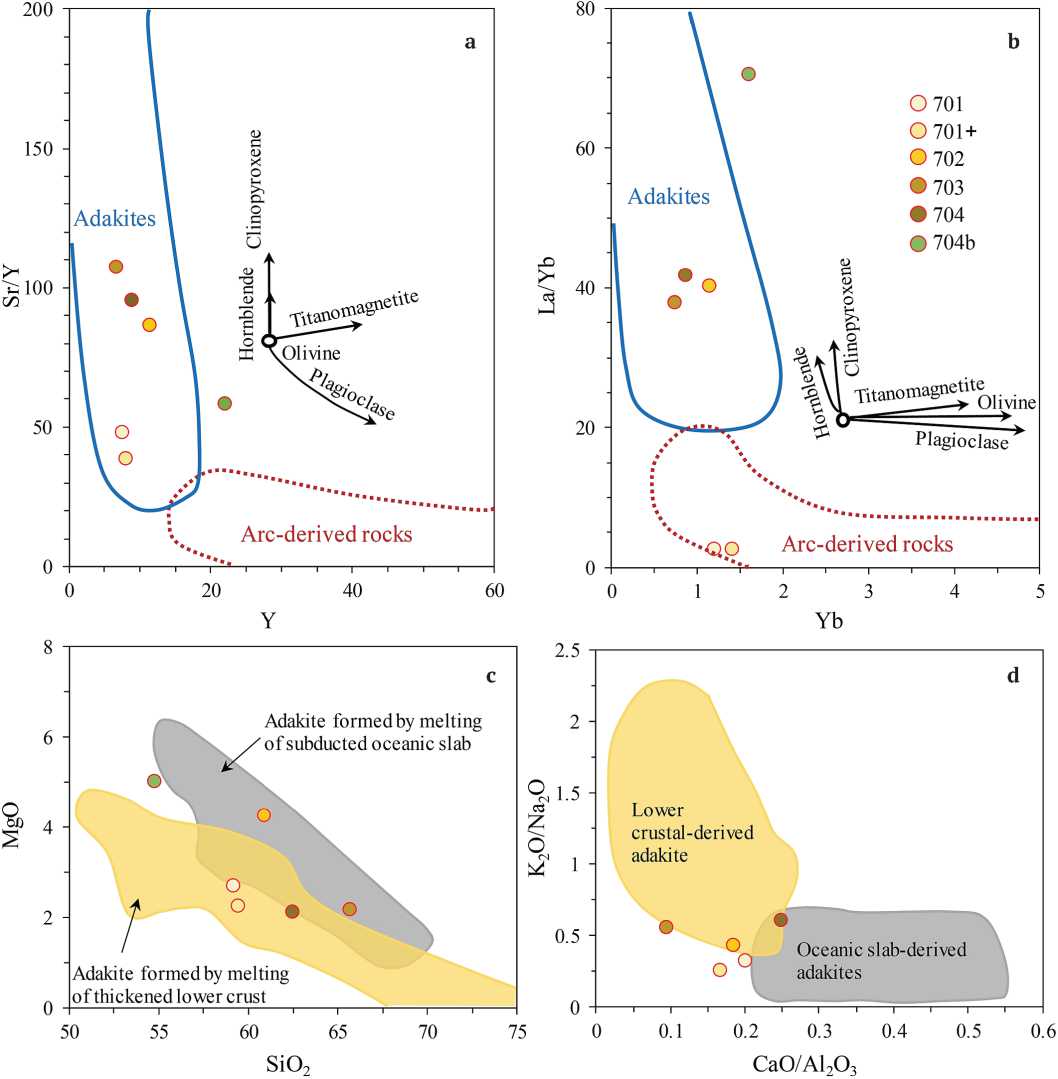

В настоящее время популярны представления о происхождении монцонитов из расплавов при частичном плавлении метасоматизированной литосферной мантии или ультрабазит-базитов нижней части коры (Conceicao, Green, 2004; Jung et al., 2020). Геохимические особенности шариповских порфировых пород демонстрируют адакитоподобные характеристики (рис. 10, a, b). Адакиты — специфичные вулканиты среднего состава, часто ассоциирующие с щелочным над- или постсубдукционным магматизмом, их происхождение дискуссионно, однако признаётся их важная металлогеническая роль для порфировых систем (Richards, Kerrich, 2007; Karsli et al., 2019; Castillo, 2012). Примечательно, что монцодиорит из ксенолита (обр. 704b) не попадает в поле адакитов. Ранний дифференциат порфировой ассоциации (обр. 701, 701+) отличается пониженным La/Yb-отношением и в целом низкими концентрациями Sr (<360 г/т), что отличает его от типичных адакитов, хотя некоторые другие ключевые характеристики адакитам не противоречат (высокое Sr/Y-отношение, низкая концентрация Yb). Положение фигуративных точек (рис. 10 а, b) подтверждает ведущую роль фракционирования амфибола в расплаве. Соотношения петрогенных компонентов показывают, что изученные адакитоподобные порфировые породы могут быть производными от расплава, источником которого является нижняя кора (рис. 10 c, d). Полученные ранее Rb-Sr-датировки (354.2 ± 1.4 млн лет) для монцонит-порфира МШГ предполагают синили постколлизионную обстановку (Пучков, 2010). В ходе позднедевонско-раннекаменноугольной коллизии ММ и Лавруссии западный борт ММ надвинулся на окраину палеоконтинента по зоне ГУР (Пучков, 2000). Таким образом, источниками магматизма для порфировой ассоциации шариповской группы могли быть подстилающие ММ ультрабазит-базитовые массивы офиолитовой ассоциации ГУР, а также рифейские оса-дочно-метаморфогенные толщи континентальной окраины, обнажённые в настоящее время в Башкирском мегантиклинории Южного Урала (западнее ГУР).

Изложенные результаты позволяют сделать следующие главные выводы:

-

— исследуемые образования шариповской группы являются монцонит-порфирами единой ассоциа-

Рис. 9. Дискриминационные геохимические диаграммы для порфировых пород шариповской группы по (Solomovich, Trifonov, 2014):

a — Ba–Sr, b — Rb/Sr–Ba

Fig. 9. Geochemical discriminant diagrams for the Sharip group porphyries (Solomovich, Trifonov, 2014):

a — Ba–Sr, b — Rb/Sr–Ba

Рис. 10. Точки составов порфировых пород шариповской группы на дискриминационных диаграммах для адакитов по (Castillo, 2012) — а и b, по (Karsli et al., 2019) — c и d

Fig. 10. The composition points of the Sharip group porphyries at the discriminant diagrams for adakites after (Castillo, 2012) — a and b after (Karsli et al., 2019) — c and d ции и отвечают по химическому составу высококали-евым трахиандезитам и трахитам;

-

— минералого-геохимические характеристики монцонит-порфиров, несмотря на интенсивные метасоматические изменения, отражают процессы фракционной кристаллизации, связанные с фракционированием амфибола в трахитовом расплаве;

-

— кристаллизация фенокристов амфибола (пар-гасита, магнезиогастингсита) происходила в диапазоне температур 842—973 °C;

-

— геохимические характеристики монцонит-пор-фиров демонстрируют близость к адакитам (высокие отношения Sr/Y и La/Yb), а их источником могла быть нижняя кора, представленная ультрабазит-базитами офиолитов Главного Уральского разлома и осадочнометаморфическими комплексами рифейского возраста.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 202277-10049.