Минералого-технологические особенности железных руд Серовского месторождения

Автор: Сорокин Е.М., Астахова Ю.М., Быстров И.Г., Иванова М.В., Ожогина Е.Г., Ружицкий В.В., Якушина О.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (241), 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время минерально-сырьевая база железа представлена рудами невысокого качества. Поэтому важной задачей является разработка эффективных, безотходных технологий переработки железных руд. Эффективность технологического передела железных руд базируется на максимально полной информации об их вещественном составе. Серовское месторождение бобово-конгломератовых железных и охристых железо-никелевых руд приурочено к Заморайской мезозойско-кайнозойской депрессии. На месторождении выделяется два типа железных руд: охристый и бобово-конгломератовый, которые послужили объектом исследования. Минералогические особенности охристых и бобово-конгломератовых железных руд Серовского месторождения позволяют отнести их к одному технологическому типу. Природная дезинтеграция руд, преобладание в них тонкодисперсного материала существенно гётитового состава, тесно ассоциирующего с глинистыми минералами, присутствие железосодержащего хлорита, тесные срастания рудных минералов как между собой, так и с породообразующими фазами, нивелирующие технологические свойства конкретных минералов негативно скажутся на обогащении руд физическими методами. Текстурно-структурные особенности руды в целом (высокая дисперсность подавляющей части руды, неоднородность, сложные взаимоотношения минералов, обусловленные развитием вторичных текстур и структур, наличие трещин усыхания и пр.) могут быть благоприятными для химического обогащения.

Охристые руды, бобово-конгломератовые руды, текстурно-структурные особенности, технологические свойства, гётит, каолинит

Короткий адрес: https://sciup.org/149128636

IDR: 149128636

Текст научной статьи Минералого-технологические особенности железных руд Серовского месторождения

На сегодняшний день Россия обладает значительными прогнозными ресурсами железных руд. Однако в настоящее время минерально-сырьевая база железа представлена рудами невысокого качества [1], требующими дорогостоящих комбинированных технологий переработки. Поэтому важной задачей является разработка эффективных, безотходных технологий переработки железных руд.

В связи с этим резко возрастает роль минералогических исследований, позволяющих с минимальными затратами выявлять и изучать особенности состава и строения исходных руд, их технологические свойства и, следовательно, прогнозировать методы переработки и качество ожидаемых продуктов.

Объект и методы исследования

Серовское месторождение бобово-конгломератовых железных и охристых железо-никелевых руд расположено в 15 км к северо-западу от города Серов и приурочено

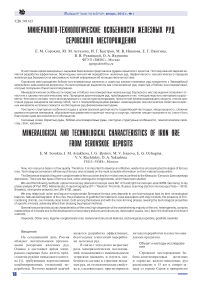

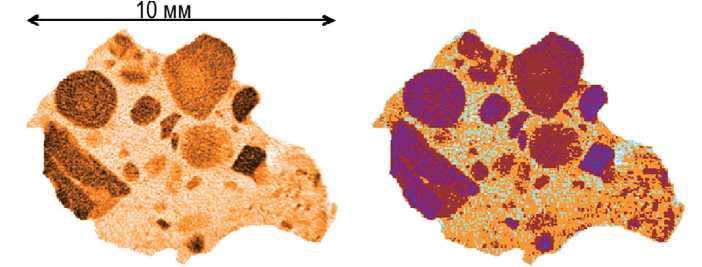

Рис. 1. Рентгенотомография руды Серовского месторождения:. А — томограмма, Б — обработка по системе TomAnalysis, В — гистограмма соотношений фаз.

Породообразующие минералы: кварц + опал — голубое; каолинит — желтое; рудные минералы: гетит, гидрогетит — оранжевое; гематит 2-х разновидностей — светлокоричневое, коричневое; магнетит 2-х разновидностей — синее, малиновое (хорошо окристаллизованный)

к Заморайской мезозойско-кайнозойской депрессии, ограниченной с востока серпентинитовым массивом. В геологическом строении месторождения принимают участие породы палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста [2].

Таким образом выделяются два типа железных руд: охристый и бобово-конгломератовый . Из них были сформированы две технологические пробы, которые послужили объектом исследования.

Минералогическое изучение железных руд и продуктов их обогащения проводилось комплексом физических методов: оптической микроскопией (стереомикроскоп высшего класса Leica MZ 12.5 и световой микроскоп Leica DMRX, Германия), рентгенографическим фазовым анализом (рентгеновский дифрактометр X'Pert PRO, Нидерланды), рентгеновской томографией (микротомограф ВТ-1«Геотом», Проминто, Россия), растровой электронной микроскопией (растровый электронный микроскоп Tesla — 301B, Словакия), микрорентгеноспектральным анализом (Jeol JXA-8100, Япония).

Результаты и их обсуждение

Охристая руда представляет собой рыхлый и слабоуплотненный материал, значительно реже отмечаются плотные разности. Текстура руды — землистая, порошковатая, пятнистая, вкрапленная, а структура — скрытокристаллическая, метакол-лоидная (рис. 1).

Руда относится к гематит-маг-нетит-гетитовому минеральному типу . Главными рудными минералами являются гетит и магнетит, в подчинённом количестве присутствует гематит. К второстепенным рудным минералам относятся хромшпине-лид и оксиды марганца, представленные минералами группы псиломелана. Породообразующие минералы — каолинит и кварц, в резко подчиненном количестве присутствует опал. В руде обнаружены кальцит, сидерит, шамозит, бертьерин и монтмориллонит (нонтронит), присутствующие в весьма незначительных количествах и идентифицируемые в основном в продуктах обогащения.

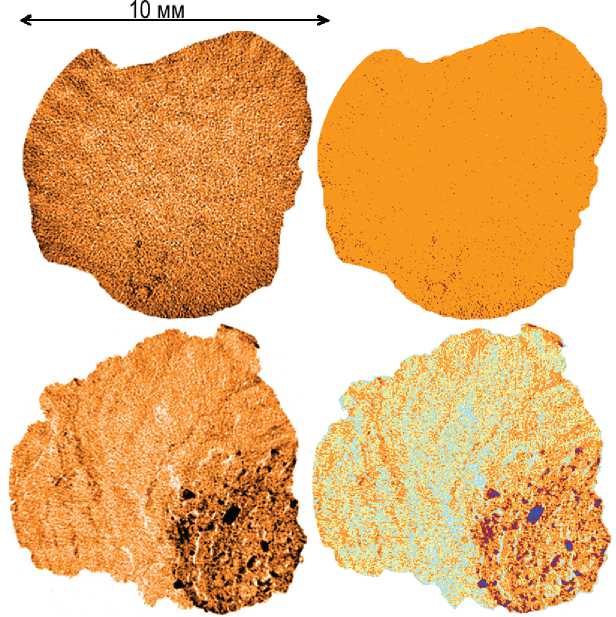

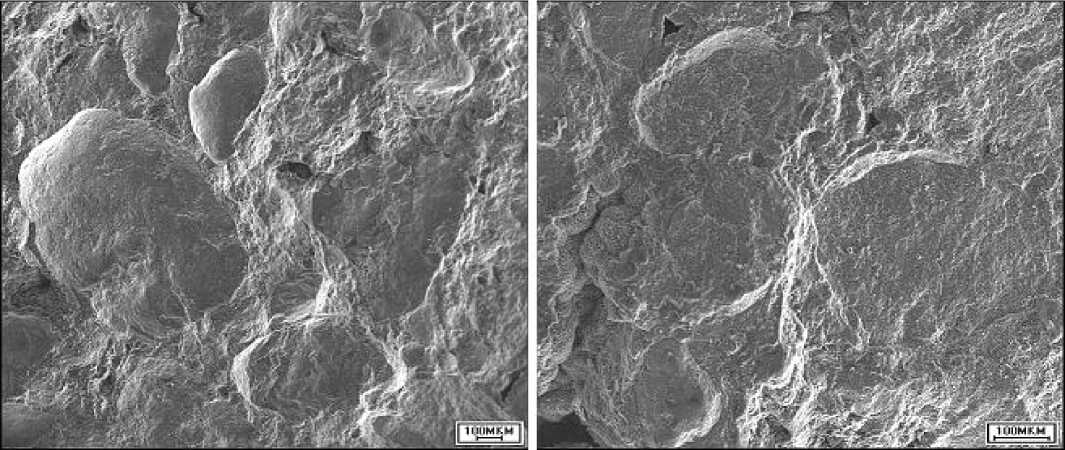

Гётит (40 %) количественно преобладает и представлен моно- и полиминеральными агрегатами. Причём в мономинераль- ных агрегатах отмечается примесь магнетита и гематита, в полимине-ральных — гидрогётита, каолинита. Полиминеральные агрегаты доминируют и являются основной массой руды. Выявить индивидуализированные минералы удаётся только электронно-микроскопическими исследованиями. Гётит представлен двумя разновидностями: скрытокристаллической метаколлоид-ной (I) и микрокристаллической (II) (рис. 2).

Гётит I тесно ассоциирует с тонкодисперсным каолинитом, размер зёрен которого составляет порядка 1 мкм. В агрегатах гётита энергодисперсионным анализом установлена примесь кремнезёма и глинозёма (20-30 %).

Гётит II образует полиминеральные агрегаты, включающие каолинит в изменяющихся количествах. Зерна гетита имеют чешуйчатую, пластинчатую, призматическую, столбчатую форму. Микрорентгеноспектральным анализом в гётите выявлено переменное содержание железа (42.96— 50.43 %). В гётитовых агрегатах присутствуют марганец, никель, фосфор, хром и кальций. Марганец (1.61—5.04 %) и хром (0.19—0.55 %) образуют собственные минеральные формы (псиломелан и хромшпине-лид), преимущественно микро-и на-нометрической размерности, кальцийсодержащие минералы (кальцит, сидерит и монтмориллонит) присутствуют в виде тонкой механической примеси в рудных агрегатах. В гетите отмечается никель (0.24— 0.66 %) и очень редко кобальт (0.49— 0.66 %). Собственные минеральные фазы этих металлов не обнаружены. Вероятно, руды являются природно-легированными никелем, кобальтом.

Магнетит (17 %) представлен в основном зернами панидиоморфной, ксеноморфной формы, реже отмечаются идиоморфные кристаллы октаэдрического габитуса, неравномерно распределенные в руде. Размер зёрен магнетита варьирует в широких переделах. Магнетит неравномерно гематитизирован и иногда гетитизирован. В большинстве случаев процесс мартитизации начинается с периферии зерен магнетита и носит прерывистый характер, но явных закономерностей в этом процессе не наблюдается. Мартитизация обуславливает неод-

Рис. 2. Микрофотографии. Гелеподобные агрегаты гетита (А) и кристаллически-зернистые агрегаты гетита (Б). РЭМ

нородность зёрен магнетита, влияет на его магнитные свойства и, как следствие, на поведение руды в технологическом процессе. По данным мессбауэровской спектроскопии, содержание железа в магнетите колеблется от 69.45 до 71.86 %, структурной примесью в нем является магний (0.26—1.47 %).

Гематит (8 %) в большинстве своем встречается в виде полими-неральных рудных агрегатов (сростков), образовавшихся в результате замещения им магнетита. Но иногда встречаются индивидуализированные зерна гематита таблитчатой и пластинчатой форм.

Хромшпинелид (1 %) рас про -странён в руде неравномерно и представлен, по данным рентгенографического анализа, магний-железосо-держащим видом — хромпикотитом. Он присутствует в виде фрагментов кристаллов остроугольной формы, панидиоморфных зерен. Размер зерен изменяется от первых миллиметров до 0.25 мм. Содержание хрома в хромпикотите варьирует от 26.82 до 39.41 %, содержание магния — 5.03— 5.56 %, а железа - 17.05—19.05 %. В хромшпинелиде практически всегда присутствуют механические примеси псиломелана и каолинита.

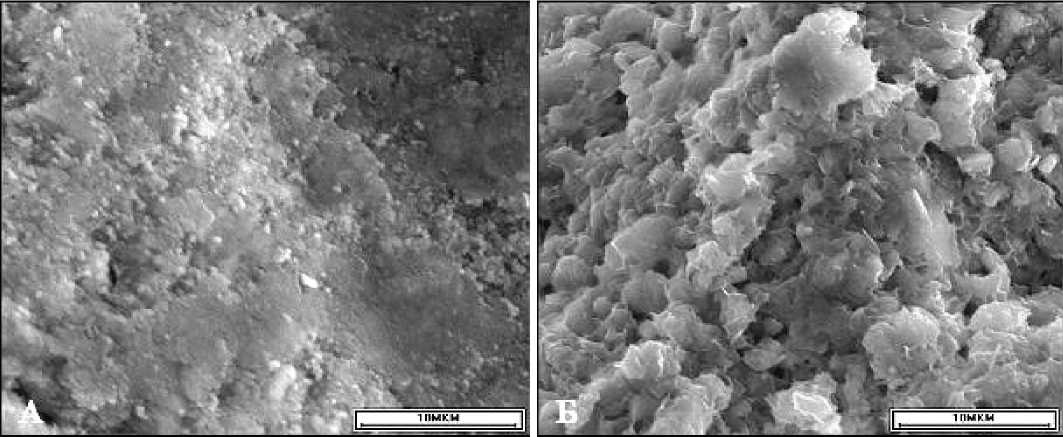

Каолинит (18 %) — главный породообразующий минерал — присутствует в тесной ассоциации с гидроксидами железа, формирует матрицу руды. Тонкодисперсный глинистый материал сформирован кристаллами каолинита столбчатой, пластинчатой, чешуйчатой формы размером менее 0.005 мм. Иногда отмечаются изогнутые червеобразные выделения, состоящие из плотно 20

прилегающих кристаллов. Каолинит формирует также мономинеральные агрегаты, но их размер (<10мкм) не позволяет с помощью микрорентгеноспектрального анализа установить химический состав. В агрегатах наблюдается довольно высокое (2—5 %) содержание железа за счёт примеси гидроксидов железа (рис. 3).

Рентгенографическим и электронно-микроскопическим методами в тонкодисперсных железо -глинистых агрегатах были обнаружены шамозит и монтмориллонит (нонтронит). Шамозит (железистый хлорит) встречается в виде выделений, сформированных пластинчатыми и таблитчатыми кристаллами размером менее 0.005 мм в тесной ассоциации с нонтронитом (Fe-монтмориллонитом), образующим опаловидные массы, в которых иногда прослеживается индивидуализация зерен облаковидной формы. Железосодержащие глинистые минералы будут концентрироваться в тонких классах руды в немагнитных фракциях, и с ними будут связаны потери железа. Кварц присутствует в виде обломков полуокатанной формы алевритовой размерности и в виде полупрозрачных зерен неправильной, в основном угловатой формы. Обломочный кварц четко приурочен к каолинит-гетит-гидрогети-товым агрегатам.

Минералогический прогноз обогатимости охристой руды подтвержден технологическими испытаниями.

Гранулометрическим анализом установлено, что выход тонких классов -0.44+0 мм составляет 52.8 %.

Шламы на 41.5 % представлены материалом крупностью -0.01 мм, то есть имеют практически необога-щаемую крупность, при этом потери Feобщ, Сг и Ni составляют 18.9, 12.6 и 32.6 % соответственно. Для характеристики состава исходной руды крупностью -0.044+0 мм был применен дисперсионный анализ. Минералогическое изучение продуктов показало, что состав фракций различной крупности (-0.044+0 мм) одинаковый, однако он отличается количественным соотношением минералов. В материале крупностью менее 0.044 мм прослеживается типичная для рыхлых охристых железных руд тенденция незначительного увеличения количества породообразующих минералов и соответственно уменьшение доли рудных минералов за исключением гетита, содержание которого увеличивается в более тонком материале [3].

Тесное срастание каолинита с гидроксидами железа негативно влияет на технологические свойства охристых руд . Присутствие шамозита, бертьерина и монтмориллонита (нонтронит) может привести к потере железа в тонких классах и немагнитных фракциях охристых руд.

Бобово-конгломератовая руда в целом представлена конгломератами, сформированными преимущественно окатанными и полуока-танными обломками (бобовинами) и их фрагментами, реже галькой, сцементированными гидроксидами железа и глинистым материалом. Неравномерное распределение обломочного материала и различная интенсивность окраски обусловили пятнистую текстуру руды.

Рис. 3. А—червеобразные выделения каолинита, сформированные кристаллами столбчатой, чешуйчатой, пластинчатой формы; Б — каолинит таблитчатой формы. РЭМ

Иногда встречаются землистые руды, которые в различной степени литифицированы — от рыхлых до плотных. Структура руды псефитовая. Тип цемента преимущественно базальный, по составу полимине-ральный. Структура цемента псев-доаморфная. Первичные текстуры руды — бобовая и псевдоолитовая, первичные структуры — скрыто -кристаллическая и метаколлоид-ная, реже тонкокристаллическая. Вторичные текстуры — корковая, плёночная, каёмчатая, прожилко-вая. Вторичные структуры относятся к категории замещения: реликтовая, структура разъедания, решётчатая и другие (рис. 4).

Крупные (более 10 мм) обломки конгломератов представляют собой преимущественно гётитовые гальки, плотные обломки руды существенно гётитового состава с переменным количеством гематита и магнетита, бобовины магнетита и неравномерно распределенные породообразующие минералы. В материале крупностью — 10+1 мм происходит частичное раскрытие минеральных агрегатов. Присутствуют полимине-ральные существенно гётитовые агрегаты, фрагменты магнетитовых и гематит- магнетитовых конгломератов, обломки серпентинитов, магнетитовые бобовины. Более тонкий материал (—1+0.1мм) состоит из рудных и породообразующих агрегатов, реже присутствуют полимине-ральные агрегаты с преобладанием гидроксидов железа. На долю самого тонкого класса (—0.1мм) приходится 30 % руды, он представлен «свобод ными» зёрнами и агрегатами рудных и породообразующих минералов.

По минеральному составу руда относится к гематит-гетитовому типу. Главными рудными минералами являются гетит и гематит, второстепенными — магнетит, хромшпине-лид, пирит, а также сидерит. В руде и продуктах ее обогащения обнаружены халькопирит, гидроксиды марганца, тальк, гиббсит , монтмориллонит, кальцит, циркон.

Гётит и гидрогётит присутствуют в тесной ассоциации друг с другом, что затрудняет их разделение. Агрегаты гётита и гидрогётита почти целиком слагают цемент конгломератов (рис. 5), имеют различную степень литификации.

Гётитом сложены гальки с резко подчинённым количеством других минералов. Иногда отмечается раскристаллизация минерала с по

Рис. 4. Рентгенотомография бобово-конгломератовой железной руды Серовского месторождения: А — томограмма, Б — обработка по программе TomAnalysis. Породообразующие минералы: кварц, опал, халцедон — голубое, слоистые алюмо-селикаты — желтое; рудные минералы: гетит, гидрогетит — оранжевое, гематит 2-х разновидностей — светло-коричневое, коричневое; магнетит 2-х разновидностей -синее, малиновое (хорошо окристализованный)

явлением элементов тонкокристаллического строения. Гётит галек характеризуется более высоким содержанием железа (58—60 %), чем гётит в цементе породы (56—58 %). Содержание хрома в гетите достигает 2.5 %. Присутствует он в виде хромшпинелида, образующего тонкие механические включения. Никель также встречается в гетите галек, в цементирующем материале он отмечается не всегда. Постоянное присутствие алюминия, кремния, иногда магния связано с механическими включениями породообразующих минералов.

Гематит представлен двумя разновидностями: скрытокристаллической, тонко- и мелкокристаллической, распределенными в руде неравномерно. В бобовинах и гальках гематит в различной степени замещает магнетит. Полная мартитиза-

Рис. 5. Рудные бобы, сцементированные гетитом волокнистого микростроения с примесью слоистых силикатов. РЭМ

ция происходит по периферии бобовин, а в их центральных частях распространена неравномерно. В целом мартитизация проявлена не одинаково. По периферии бобовин образуется либо тонкая кайма, либо только пятнистая вкрапленность. В цементе гематит развит неравномерно и надёжно идентифицируется электронно-микроскопическими исследованиями. Форма зёрен гематита таблитчатая и пластинчатая. Гематит отличается низким содержанием железа за счёт включения породообразующих фаз. Максимальное содержание железа (65 %) отмечается в кристаллически зернистом гематите. В нем также присутствуют хром (до 5.6 % Cr2O3) и иногда титан (до 1.45 % TiO2).

Магнетит распределён в руде неравномерно, в резко подчинённом количестве, отмечается в рудных гальках существенно гётитового состава в виде вкрапленности различного типа. В основном магнетит сосредоточен в рудных бобовинах различного размера и форм. Основная масса бобовин подвержена незначительной раскристаллизации, вследствие чего магнетитовые метаколло-идные агрегаты приобретают скрыто- и мелкокристаллическую структуру. Содержание железа в агрегатах существенно магнетитового состава составляет 56—58 %, что обусловлено значительной примесью других минералов. Непосредственно в магнетите содержится порядка 70 % железа, структурной примесью иногда является титан, количество которого может достигать 1.2 % (присутствие титана не повсеместно).

Хромшпинелид, представленный хромпикотитом, распределен в руде неравномерно. Присутствует в основном в виде обломков панидиоморфной, остроугольной, угловатой и частично огранённой формы размером от 0.006 до 2 мм. Встречается в виде механической примеси в минералах железа и серпентинита. Особый интерес представляют зерна хромпикотита, в различной степени окаймленного магнетитом или гематитом. Это приводит к повышенной удельной магнитной восприимчивости хромшпинелида и вследствие этого к обогащению им магнитной фракции.

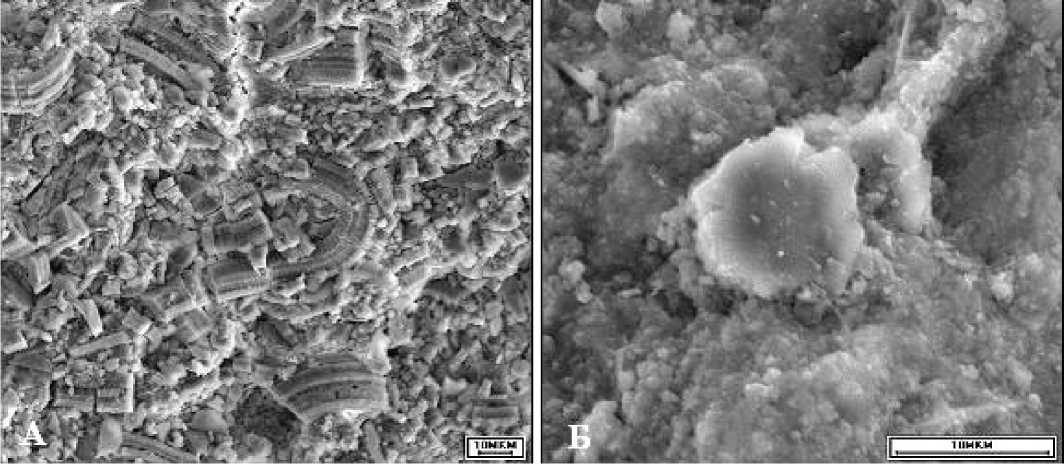

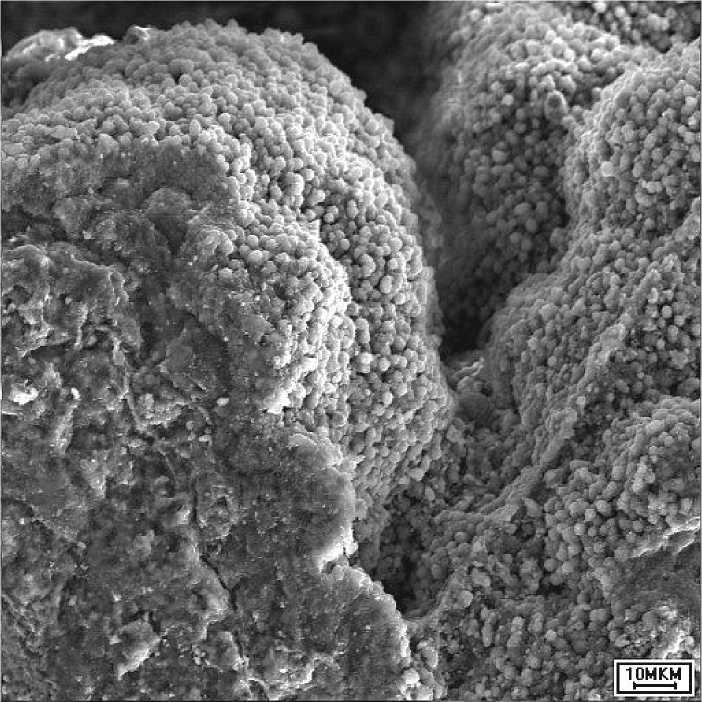

Породообразующие минералы бобово-конгломератовых руд представлены серпентином, кварцем, сидеритом, каолинитом, шамозитом. Серпентин присутствует в виде обломков и агрегатов различных размеров и форм, а также в виде галек, неравномерно изменён; продуктами изменения являются гидроксиды железа и опал. Сидерит образует тонко- и скрытокристаллические агрегаты, замещающие кварц вплоть до полных псевдоморфоз. Сидерит также присутствует в цементе в виде гнёзд — идиоморфными, пластинчатыми и неправильной формы зёрнами, плотно прилегающими друг к другу. Каолинит тесно ассоциирует с гидроксидами железа, формирует цемент руды. Установлено, что тонкодисперсный глинистый материал сформирован кристаллами каолинита пластинчатой, чешуйчатой формы размером менее 0.005 мм. Шамозит распространен в руде крайне неравномерно, представлен тонко и мел кокристаллическими агрегатами, образующими достаточно крупные гнезда серо-зеленого и грязно-зеленого цвета, цементирующие обломки кварца и ассоциирующие с гиббситом (рис. 6).

Минералогические особенности бобово-конгломератовых руд являются неблагоприятными для обогащения. Методами глубокого обогащения, вероятно, удастся извлечь только часть рудных минералов, присутствующих в гальках, бобах и индивидуализированных зернах. При этом следует обратить внимание, что если рудные гальки в основном мономинеральные, то бобы отличаются различной степенью гетерогенности. Значительное количество рудных минералов, по-видимому, будет концентрироваться в хвостах. Учитывая высокую дисперсность цементирующей массы, тип цемента и его структурные особенности, можно предполагать, что значительное количество материала, в первую очередь гетит-гидрогетитового состава, будет сосредоточено в тонких классах руды.

Процесс неравномерной мар-титизации негативно влияет на магнитные свойства магнетита и приводит к снижению значения удельной магнитной восприимчивости магнетита. Неоднородность гематита приводит к понижению плотности и удельной магнитной восприимчивости рудных агрегатов, сформированных преимущественно гематитом. Образование каём магнетита вокруг зерен хромпикотита приводит к увеличению удельной магнитной восприимчивости хромпикотита и способствует накоплению минерала в магнитных фракциях. Присутствие серпентина в агрегатах существенно гётитового состава (цемент) снижает их плотность, что приводит к частичной концентра

Рис. 6. Метаколлоидное образование гидроксидов железа (слева), ассоциирующее с шамозитом глобулярного микростроения. РЭМ

ции рудных агрегатов в материале легких фракций. Морфологические особенности кристаллически-зер-нистого сидерита в целом благоприятно влияют на его раскрытие. Однако наличие коррозионных структур обусловливает тесные срастания сидерита и кварца, которые не могут быть раскрыты методами глубокого обогащения.

Заключение

Минералогические особенности охристых и бобово-конгломератовых железных руд Серовского месторождения позволяют отнести их к одному технологическому типу.

Природная дезинтеграция руд, преобладание в них тонко дисперсного материала существенно гёти-тового (гидрогётитового) состава, тесно ассоциирующего с глинистыми минералами, присутствие железосодержащего хлорита, тесные срастания рудных минералов как между собой, так и с породообразующими фазами, нивелирующие физические (технологические) свойства конкретных минералов, негативно скажутся на обогащении руд физическими методами.

В то же время текстурно-структурные особенности руды в целом (высокая дисперсность подавляющей части руды, неоднородность, сложные взаимоотношения минералов, обусловленные развитием вторичных текстур и структур, наличие трещин усыхания и пр.) могут быть благоприятными для химического обогащения.

Список литературы Минералого-технологические особенности железных руд Серовского месторождения

- Вторушин А. В., Журавлёва Н. А. Мезозойские железные руды Серовского района на Северном Урале. М.: Недра, 1967. 140 с.

- Вторушин А. В., Егорова Н. А. Вещественный состав и происхождение хромистых железных руд Серовского района // Геология и полезные ископаемые Урала: Тр. Свердловского горного института им. В. В. Вахрушева. Свердловск: Свердловское книжн. изд-во, 1961. Вып. 38. С. 67-93.

- Сорокин Е. М. Иванова М. В., Астахова Ю. М. Минералогические особенности охристой железной руды Серовского месторождения, влияющие на технологические свойства и обогатимость // Новое в познании процессов рудообразования: Материалы Четвёртой Российской молодёж. школы с междунар. участием. М.: ИГЕМ РАН, 2014. С. 263-264.