Минералы группы каолинита в нижнетриасовых отложениях севера Тимано-Печорской провинции

Автор: Тимонина Н.Н., Симакова Ю.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (280), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена важной проблеме - условиям формирования пустотного пространства терригенных коллекторов. Представлены результаты исследования вещественного состава нижнетриасовых терригенных отложений севера Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Для определения минерального состава отложений использованы оптическая и электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ. Выделены морфологические типы каолинита, показано влияние условий осадконакопления на характер его распределения по разрезу и площади. Оценено влияние глинистых минералов на емкостные свойства пород-коллекторов раннетриасового возраста.

Каолинит, нижний триас, фильтрационные и емкостные свойства пород, коллекторские свойства, углеводороды

Короткий адрес: https://sciup.org/149129305

IDR: 149129305 | УДК: 550.84:553.982 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-4-26-33

Текст научной статьи Минералы группы каолинита в нижнетриасовых отложениях севера Тимано-Печорской провинции

Происхождение нефти и формирование ее залежей — сложнейшая научная проблема современного естествознания, где ведущая роль принадлежит литологическим исследованиям. За миграцией углеводородов из нефтематеринских пород следует их аккумуляция в пористых породах коллектора. Дальнейшая судьба нефти связана с теми минералами, которые участвуют в формировании порового пространства коллектора.

Вопрос о формировании порового пространства представляет большой научный и практический интерес. Правильное решение его весьма важно для определения структурных параметров коллекторов, что в итоге влияет на подсчет запасов нефти, оценку перспектив и правильный выбор мероприятий по увеличению нефтеотдачи пласта. Данные о структуре порового пространства представляют теоретический интерес, позволяя оценить масштабы миграции углеводородов через различные типы пород при формировании залежей нефти и газа.

Среди глинистых минералов в нефтегазовой геологии большой интерес вызывает каолинит. Известно, что он имеет самую низкую емкость поглощения среди глинистых минералов, является гидрофобным, не сорбирует нефть, способствует повышению извлечения нефти из продуктивных пластов. Присутствие пе- 26

рекристаллизованного каолинита увеличивает пористость пород вследствие появления дополнительного пустотного пространства в агрегатах более крупных кристаллов каолинита.

Изучение глинистого вещества нижнетриасовых отложений показало его полиминеральный состав. Основными глинистыми минералами являются сме-шанослойные минералы типа иллит-смектита, каолинита, хлорита, гидрослюды.

Состав, распространение, генезис и индикаторные возможности глинистых минералов, в том числе и минералов группы каолинита, рассмотрены в работах И. Д. Зхуса, В. А. Дрица, А. Г. Коссовской, М. И. Тучковой, Т. Т. Клубовой, О. Г. Зарипова, Л. Г. Вакуленко, М. Ю. Зубкова, Б. А. Лебедева, Н. М. Недоливко, Р. С. Сахиб-гареева, Э. П. Солотчиной, В. А. Шмыриной и других [2, 3, 5, 6, 9, 13, 17, 18, 20].

Объекты и методы исследования

Изучение минерального состава и петрографических особенностей чаркабожской свиты нижнего триаса проведено нами в ходе исследования керна глубоких скважин, вскрывших эти отложения на различных тектонических структурах (Шапкина-Юрьяхинский вал, Колвинский мегавал, вал Сорокина).

Фазовый состав глинистой фракции определялся по дифрактограммам ориентированных образцов, под- вергнутых стандартным диагностическим обработкам. Исследовались дифракционные кривые препаратов: а — воздушно-сухих, б — насыщенных глицерином, в — обработанных 1Н HCL на водяной бане, г — прокаленных при 500 °C. Съемка проводилась на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-6000, излучение CuKа, Ni-фильтр, 30 kV, 20 mA.

Рентгенографическим методом каолинит на диф-рактограммах определялся по серии базальных рефлексов первого, второго и третьего порядков, которым соответствуют межплоскостные расстояния (d001), равные 7.16 А, 3.56 А и 2.37 А. При насыщении образца глицерином положение рефлексов не меняется, что объясняется отсутствием набухающих слоев в кристаллической решетке каолинита [5].

С помощью электронно-микроскопического анализа были определены морфологические особенности каолинита.

Для раннетриасового времени характерно развитие преимущественно терригенных пород, внутри которых по размеру зерен выделяются гравелиты, песчаники, алевролиты и глины.

Литологическая характеристика

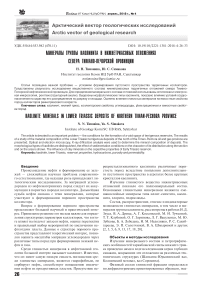

Триасовые отложения распространены практически на всей территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, за исключением осевых зон крупных положительных структур, таких как Седуяхинский и Талотинский валы, вал Гамбурцева, восточный борт гряды Чернышева [19]. Отложения с размывом залегают на различных горизонтах перми и более древних образований, максимальная мощность нижнетриасовых образований зафиксирована в Коротаихинской и Большесынинской впадинах (2.8—3.6 км), в северо-западном направлении отмечается их сокращение (рис. 1). В центральных частях Колвинского мегавала и Хорейверской впадины мощность составляет 700— 900 м [12,16].

Триасовые отложения представлены всеми тремя отделами [4]. К нижнему триасу относятся чаркабож-ские отложения, мощность которых варьирует от первых метров на юго-западе (в районе Седуяхинского вала) до 380 м в центральной части Колвинского мегавала, Хорейверской впадине; в среднем мощность свиты составляет 150—250 м [7, 8]. Отложения представлены

Рис. 1. Схема тектонического и нефтегазогеологического районирования Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Границы структур: 1 — крупнейших, надпорядковых; 2 — крупных, первого порядка, 3 — средних, второго порядка; 4 — границы нефтегазоносных районов; 5 — административная граница; 6 — железная дорога; 7—10 — месторождения, 7 — нефтяные, 8 — газовые, 9 — газоконденсатные, 10 — смешанного состава; 11 — район исследования. Элементы нефтегазогеологического районирования: 1 — Тиманская НГО, 2 — Ижма-Печорская НГО, 3 — Печоро-Колвинская НГО, 3-3 — Шапкина-Юрьяхинский НГР, 4 — Хорейверская НГО, 5 — Варандей-Адзьвинская НГО, 6 — Северо-Предуральская НГО, 7 — Малоземельско-Колгуевская НГО

Fig.1. Structure map of Timan-Pechora oil and gas-bearing province. Boundaries of structures: 1 — major, super-order; 2 — large, the first order, 3 — average, the second order, 4 — borders of oil and gas bearing areas; 5-administrative border; 6 — railway. Elements of oil zoning: 1 — Timan oil and gas-bearing area, 2 — Izhma-Pechora oil and gas-bearing area, 3 — Pechora-Kolvinskoe oil and gas-bearing area, 3-3 — Shapkina-Yuryakhinskoye oil and gas-bearing region, 4 — Khoreyver oil and gas-bearing area, 5 — Varandey-Adzva oil and gas-bearing area, 6 — North-Ural oil and gas-bearing area, 7 — Malozemelsk-Kolguev oil and gas-bearing area

ритмичным переслаиванием красно-коричневых глин, зеленовато-серых алевролитов и серых песчаников с прослоями конгломератов и гравелитов. Судя по керну и каротажным диаграммам, мощности пачек песчаников по скважинам в пределах валов варьируют от 5 до 40 м (в среднем 15—20 м). Мощности прослоев глин, которые могут служить покрышками, составляют 10— 50 м (чаще 25 м).

Конгломераты и гравелиты, залегающие в основании чаркабожской свиты, образуют прослои мощностью 0.2—0.5 м. Конгломераты мелко-, среднегалечные, слабосортированные, с примесью гравийного материала. Галька окатана, округлой формы, характерной для магматических, метаморфических пород, известняков. Гальки глин и аргиллитов имеют плоскую форму. Они подразделяются на внеформационные (сложенные галькой магматических, метаморфических и осадочных пород) и внутриформационные (сложенные обломками коричневых и серых аргиллитов). Цемент представлен песчано-гравийно-карбонатным материалом, заполняющим поровое пространство. В составе галечного материала выделяются кварц, кварциты, кварцитопесчаники, аркозовые песчаники и алевролиты, кремнистые породы, кислые эффузивы, аргиллиты, известняки. Гравелиты полимиктовые, от мелко-до грубозернистых, среди мелкогалечных конгломератов составляют 10—30 %, в песчано-гравийных прослоях содержание гравия достигает 40 %. Гравийные зерна отсортированы, полуокатаны, размер их 1—3 мм, встречаются и более крупные зерна (5—10 мм). В составе гравийного материала преобладают осадочные породы: известняки, песчаники, алевролиты, глины, присутствует гравий кремнистых пород и кварца.

Алевролиты окрашены в разные оттенки серого цвета, от зеленовато- до голубовато-серого. Встречаются также прослои красновато-коричневых разностей алевролитов. В отличие от песчаников в алевролитах широко распространены тонкослоистые текстуры и микротекстуры, преобладают горизонтально-слоистые и лин-зовидно-слоистые, широко встречаются породы с нарушенной слоистостью и текстурами взмучивания.

Глины и аргиллиты, широко представленные в описываемой части разреза, окрашены в различные оттенки коричневого цвета, от красноватых до темношоколадных. Основными породообразующими минералами являются минералы группы смектита, иллита. Текстуры аргиллитов представлены горизонтальной прерывистой слоистостью, широко встречаются нарушенные, комковатые текстуры. Для описываемых отложений характерно наличие карбонатных линз и включений, выполненных крупнокристаллическим кальцитом. Встречаются также остатки корневой системы растений, заполненные белым кальцитом.

Песчаники рассматриваемой части разреза окрашены главным образом в различные оттенки серого цвета: от светло-серых до зеленовато-серых, встречаются также отдельные линзы и прослои песчаников розовато-серого цвета. Светло-серый цвет обусловлен, как правило, присутствием каолинита в составе цемента, зеленый — большим содержанием хлорита, красноватая окраска свойственна песчаникам, пропитанным гидроокислами железа. Широкое распространение получили песчаники разнообразного гранулометрического состава, от мелко- до крупно- и грубозернистого. Они 28

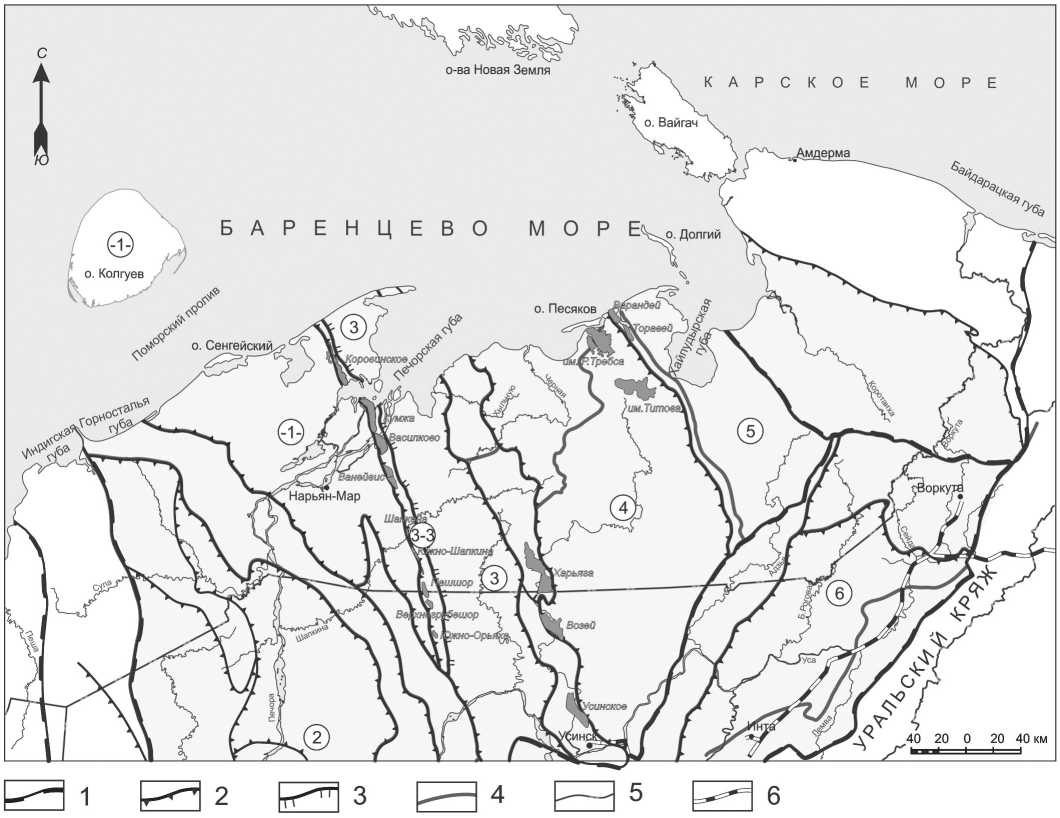

Fe,O3+FeO+MgO+TiO2+MnO Al2O3+CaO+Na2O+K2O

Рис. 2. Классификационная диаграмма Коссовской и Тучковой: 1 — песчаники севера Шапкина-Юрьяхинского вала, 2 — песчаники севера вала Сорокина

Fig. 2. Classification diagram of Kossovskaya and Tuchkova, 1 — sandstones of the north of Shapkina-Yuryakha swell, 2 — sandstones of the north of Sorokin swell характеризуются широким спектром текстур: встречаются массивная, крупная однонаправленная косослоистая, слоистость ряби, горизонтально слоистая. Слоистость обусловлена чередованием слойков разного гранулометрического состава, слоистость часто подчеркивается скоплениями рудных минералов, чешуйками биотита и т. д.

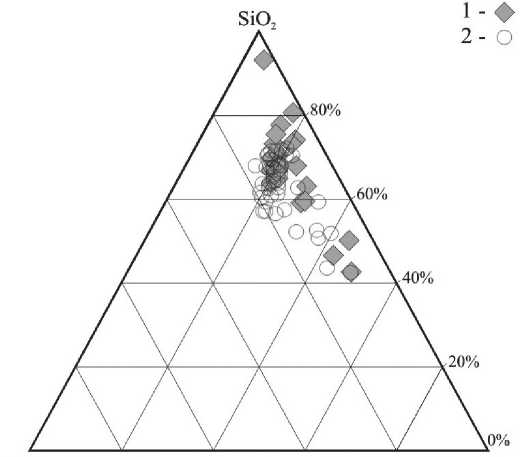

По петрохимической классификации А. Г. Коссовской и М. И. Тучковой [10] нижнетриасовые песчаники попадают в поле полимиктовых (содержание SiO2 62—78 %) и вулканомиктовых (содержание SiO2 54— 64 %) (рис. 2). К первым относятся средне- и крупнозернистые песчаники, ко вторым — их преимущественно мелкозернистые разности. Крупнозернистые отложения характеризуются смещением в сторону верхней границы поля полимиктовых песчаников вследствие повышенного содержания SiO2. Это обусловлено большим количеством обломков кремнистых пород, фельзитов, устойчивых к химическому разрушению. Более мелкозернистые отложения смещены вниз вследствие обогащения полевыми шпатами. Интересно, что по разрезу песчаников снизу вверх отмечается сокращение содержания SiO2, связанное с уменьшением количества обломков кремнистых пород и фельзитов. На классификационной диаграмме Ф. Дж. Петтиджона [14] фигуративные точки состава песчаников локализуются в полях граувакк (рис. 3).

Особенности строения каолинита

В. В. Хлыбов [20] в триасовых отложениях выделяет три разновидности каолинита: плохо упорядоченный, неупорядоченный и хорошо упорядоченный, в зависимости от колебаний межплоскостного расстояния d001 .

И. Д. Зхус [5] выделяет три разновидности каолинита, различающиеся по морфологическим признакам. К первой разновидности отнесены идиоморфные

Рис. 3. Классификационная диаграмма K2O—Na2O

Fig. 3. Classification diagram K2O—Na2O частицы каолинита (пластинки гексагональной формы) с четкими, резко очерченными линиями ограничения. На дифрактометрических кривых рефлексы, соответствующие каолиниту этой разновидности, характеризуются высокой интенсивностью, малой полушириной и симметричной формой. Частицы второй разновидности каолинита отличаются от первой менее совершенной формой, неровными краями. В некоторых образцах отмечается небольшое увеличение диф-фузности каолинитовых рефлексов на дифрактограм-мах. Частицы третьей разновидности каолинита характеризуются как псевдогексагональными пластинками, так и их обломками с нечеткими линиями ограничения. Дифракционные картины третьей разновидности несколько отличаются от двух первых. Каолинитовые рефлексы более диффузны: у них довольно широкое основание, а вершины имеют пилообразную форму.

Образование каолинита первой разновидности, вероятно, связано с аутигенным минералообразованием, частицы второй разновидности возникли в результате механического разрушения кристаллов в процессе переноса и переотложения в физико-химической обстановке, близкой к той, в которой образовался первичный каолинит. Каолинит третьего типа связан, по-видимому, с изменениями внешней среды, где минерал оказывался в несвойственной ему обстановке.

На основе детальных рентгеноструктурных исследований верхнепермских отложений Тимано-Печорской провинции Е. О. Малышевой [15] были выделены четыре структурно-морфологических типа каолинитов. К первому типу отнесен аутигенный каолинит, представленный крупными, хорошо окри-сталлизованными агрегатами, часто имеющими столбчатую или вермикулитоподобную формы. Этот тип каолинита приурочен к более крупнозернистым песчаникам. Каолиниты второго типа представлены мелкокристаллическими агрегатами, которые полностью заполняют поры песчаников, развиваются по обломоч ным компонентам или выделяются в виде гнезд в глинистых породах. Каолиниты этого типа рассматриваются как трансформационно-аутигенные. Их образование, вероятно, происходило в периферических частях открытых систем в свободных порах или на субстрате. Третий и четвертый типы объединяют каолиниты с псевдомоноклинной ячейкой и низкой степенью упорядоченности. Каолиниты, относимые к третьему типу, характеризуются асимметричной формой рефлекса 001 с отчетливым плечом со стороны малых углов. Они отмечаются в отложениях, диагностируемых как ископаемые почвы, и, вероятно, имеют аллотигенно-трансформационное происхождение. Для каолинитов четвертого типа характерны симметричные, но широкие базальные отражения. Эти каолиниты присутствуют в мелкозернистых песчаниках, аргиллитах и глинах и определяются как аллотигенные.

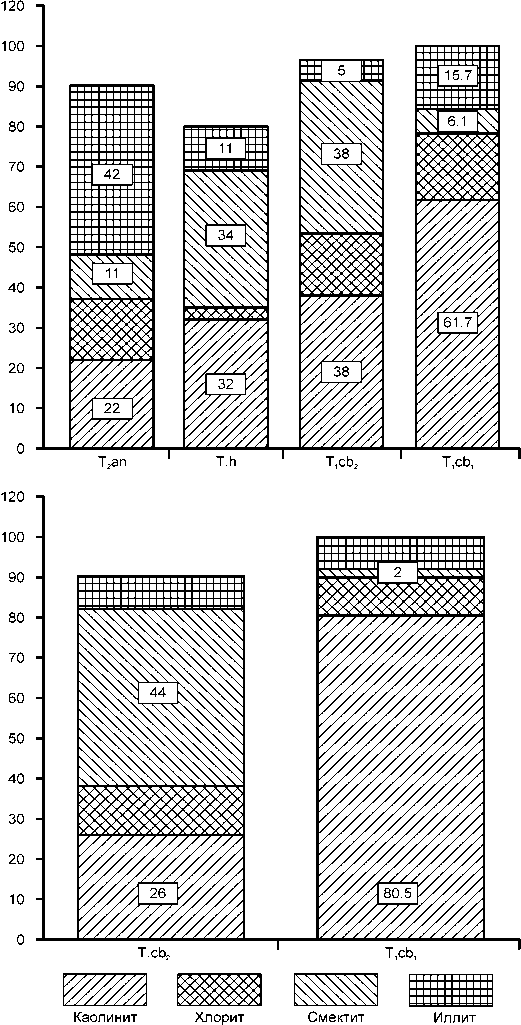

Рис. 4. Относительное содержание глинистых минералов в цементе песчаников

Fig. 4. Relative content of clay minerals in cement of sandstones

Рассмотрим минеральный состав глинистого цемента (примесей) в коллекторах чаркабожской свиты. В изученных породах практически отсутствуют моно-минеральные глины и поровое пространство всегда цементируется несколькими глинистыми минералами (смектит, хлорит, каолинит и гидрослюда).

В триасовых отложениях характер распространения каолинита неравномерный как по разрезу, так и по площади. Снизу вверх по разрезу отмечается уменьшение его содержания: с 80—90 % в песчаниках базального пласта до 10 % в верхней части разреза (рис. 4). При переходе от крупнозернистых к тонкозернистым осадкам также отмечается уменьшение содержания каолинита. Обогащение каолинитом пород псаммитовой размерности связано также с образованием части каолинита в постседиментационную фазу уже в самих этих породах в результате преобразования полевых шпатов.

Зафиксировано увеличение относительного содержания каолинита в северо-западном направлении. Объяснением этому может служить тот факт, что частицы аллотигенного каолинита были подхвачены и перенесены водным потоком при размывании кор выветривания, сформировавшихся по пермским отложениям. Впоследствии эти отложения, вероятно, обогащались каолинитом аутигенного происхождения. Есть основания предполагать, что повышенные содержания каолинита в цементе песчаников имеют фациальную приуроченность.

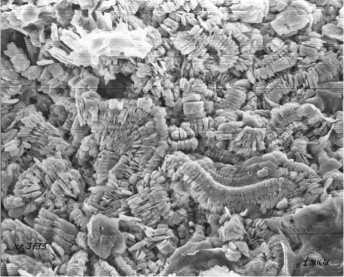

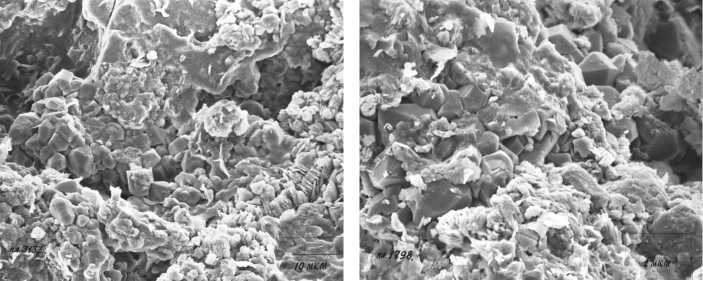

Первая разновидность каолинита представлена вермикулитоподобными сростками, зерна которых имеют псевдогексагональную морфологию, зерна обычно идиоморфны, реже гипидиоморфны (рис. 5, a, b).

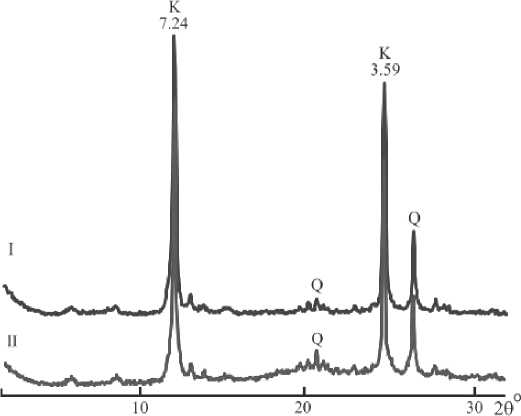

На дифрактометрических кривых рефлексы, отвечающие каолиниту этой разновидности, характеризуются высокой интенсивностью, малой полушириной и симметричной формой (рис. 6). На электронно-микроскопических снимках образцов часто вместе с веерообразными агрегатами каолинита наблюдаются регенерированные зерна кварца и корродированные обломки полевого шпата (рис. 5, e) Растворение полевых шпатов, их каолинитизацию, а также регенерированные зерна кварца можно увидеть в шлифах и с помощью поляризационного микроскопа. Данные электронной микроскопии и наблюдения в шлифах показывают, что процессы растворения полевых шпатов, образование каолинита и регенерация кварца существуют даже в одном образце и развиты они почти повсеместно в песчаниках. Вероятно, эти процессы взаимосвязаны и могут быть иллюстрированы следующей реакцией: 4K[AlSi3O8]+6H2O = Al[Si4O10](OH)8 + 4KOH + 8SiO2.

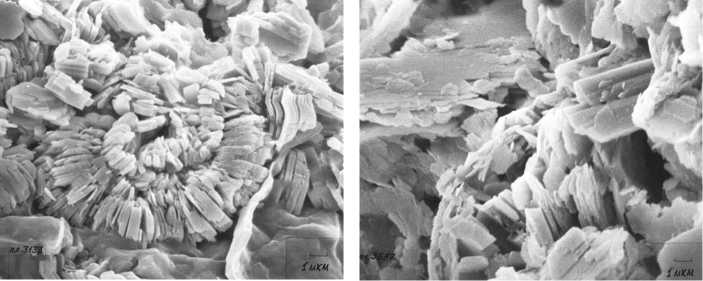

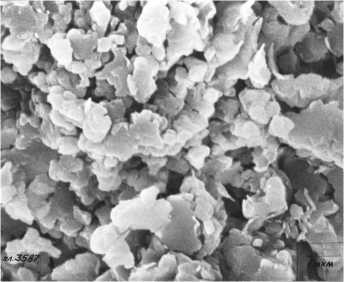

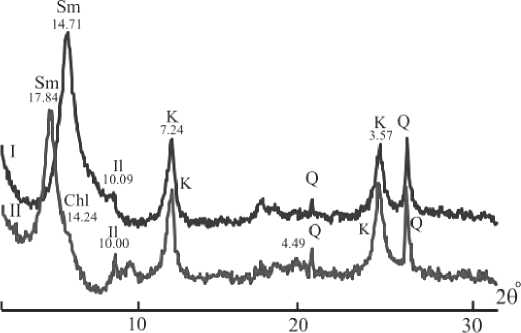

В описываемых отложениях встречается также каолинит как в виде псевдогексагональных пластинок, так и их обломков с нечеткими линиями ограничения. При помощи электронного микроскопа установлено большое количество частиц каолинита крупных размеров при небольшой толщине, с неровными, как бы срезанными краями (рис. 5, c, d). Дифракционная картина этой разновидности несколько отличается от вышеописанных. Отмечается диффузность пиков: у них довольно широкое основание, а вершины иногда имеют пилообразную форму (рис. 7). Эта разновидность каолинита может быть отнесена к каолиниту низкой степени упорядоченности.

a

d

f

е

Рис. 5. Каолинит в цементе песчаников: a—b — вермикулитоподобные агрегаты каолинита в поровом пространстве нижнетриасового песчаника; c — каолинит средней степени структурной упорядоченности; d — каолинит низкой степени структурной упорядоченности; е, f — аллотигенный каолинит и кристаллы кварца в поровом пространстве

Fig. 5. Kaolinite in sandstone cement: a—b — vermiculite-like aggregates of kaolinite in the pore space of Lower Triassic sandstone; c — kaolinite of average degree of structural ordering; d — kaolinite of low degree of structural ordering; e, f — allotigenic kaolinite and quartz crystals in pore space

Рис. 6. Дифрактограммы глинистой составляющей пород (каолинит высокой степени структурной упорядоченности): I — воздушно-сухой образец, II — обработанный глицерином. Межплоскостные расстояния в ангстремах (K — каолинит, Q — кварц)

Fig. 6. Diffraction patterns of clay component of rocks (kaolinite with a high degree of structural ordering): I — air-dry sample, II — treated by glycerin. Interplanar distances in angstroms (K — kaolinite, Q — quartz)

Рис. 7. Дифрактограмма разновидности каолинита низкой степени структурной упорядоченности: I — воздушно-сухой образец, II — обработанный глицерином. Межплоскостные расстояния в ангстремах. Sm — смектит, Chl — хлорит, Il — иллит, K — каолинит, Q — кварц

Fig. 7. Diffraction patterns of a variety of kaolinite of low degree of structural ordering: I — air-dry sample, II — treated by glycerin. Interplanar distances in angstroms. Sm — smectite, Chl — chlorite, Il — illite, K — kaolinite, Q — quartz

Каолинит низкой степени упорядоченности имеет трансформационно-аутигенное и аутигенное происхождение, приурочен, как правило, к мелко- и среднезернистым песчаникам, образовавшимся на прирусловой отмели. Он заполняет практически все поровое пространство. Обломочное унаследование глинистых минералов определяется степенью их устойчивости в корах выветривания, при переносе и в осадках. Каолинит является конечным продуктом преобразования силикатов в гидрослюдисто-каолинитовом профиле выветривания, он стабилен и в водной среде, и в почвах.

По мнению ряда исследователей, каолинит — один из наиболее устойчивых по отношению к механическому разрушению глинистых минералов и может перено ситься во взвешенном состоянии водными потоками. Источником обломочного каолинита могла быть кора выветривания пермских песчаников. Процесс выветривания песчаников связан с разрушением хлоритов, полевых шпатов и гидратацией мусковита, при этом происходил вынос из коры выветривания кремнеки-слоты, железа и алюминия. Эти элементы, переносимые в коллоидном состоянии, становились источниками для образования аутигенного каолинита.

При преобладании слабокислой среды в поровых водах изучаемых отложений в хорошо проницаемых участках песчаных пород из деградированных гидрослюд и полевых шпатов образовывался аутигенный каолинит. В глинистых породах подстилающих и перекрывающих слоев глинистые минералы остались в той стадии, в которой они были принесены в бассейн.

В образовании каолинита всех типов в большей или меньшей степени участвует один и тот же источник — коры выветривания. Это может служить объяснением факта обогащения каолинитом низов разреза, в особенности базального пласта.

Влияние каолинита

на коллекторские свойства пород

На фильтрацию нефти через коллектор, поровое пространство которого выполнено глинистыми минералами, влияет характер распределения глинистого вещества. Если цемент распределен равномерно, то влияние глинистого вещества сказывается тем сильнее, чем более мелкозернистым является песчаник и чем хуже сортировка песчаного материала, т. е. чем сложнее структура порового пространства.

Уменьшение эффективного диаметра пор происходит также в результате взаимодействия минералов цемента с углеводородами, сопровождаемого сорбированием части УВ активными центрами минералов. Преимущественной способностью к сорбции должны обладать высокомолекулярные УВ, т. к. им свойственны большие значения ван-дер-ваальсовых сил, пропорциональных размерам органических молекул. Сорбированные углеводороды способствуют увеличению объема частиц, участвующих в строении пласта-коллектора, и уменьшению вследствие этого диаметра пор.

Существенно влияет на уменьшение объема пор способность глинистых минералов к пластическим деформациям. При увеличении статической нагрузки (давление вышележащих отложений) на коллектор с равномерно распределенным цементом глинистое вещество способно заполнить все открытые каналы, снижая емкостные и фильтрационные свойства породы.

Пластические свойства минералов определяются величиной обменной емкости, тесно связанной с составом обменных ионов, т. е. характером пластовых вод. Поэтому при равномерном распределении глинистого цемента его негативное влияние на коллекторские свойства пород будет тем больше, чем выше обменная емкость цементирующего глинистого минерала. По способности к пластическим деформациям глинистые минералы располагаются следующим образом (в порядке убывания пластических свойств): монтмориллонит — деградированные гидрослюды — гидрослюды — каолинит [9].

Особенностью минералов каолинитовой группы является устойчивость структуры, вследствие чего за- 31

мещения внутри решетки чрезвычайно редки и заряды внутри слоя компенсированы. Связь силикатных слоев друг с другом в направлении оси с осуществляется водородом, который препятствует расширению решетки и исключает проникновение в нее воды и углеводородов. Даже значительное количество каолинита в породе не делает ее полностью непроницаемой для нефти, т. к. потери на адсорбцию будут минимальными.

По расчетам, проведенным В. А. Шмыриной, процесс полного преобразования полевых шпатов в каолинит приводит к значительному увеличению пористости (46 %), если кремнезем не используется на регенерацию кварца, или на 12 %, если весь кремнезем расходуется на регенерацию кварца [13].

Заключение

Проведенные исследования позволили установить, что в вещественном составе глинистой фракции отложений нижнего триаса всегда присутствует каолинит. В мелкозернистых песчаниках и алевролитах присутствует каолинит низкой степени структурной упорядоченности, и содержание его не превышает 25 %. Эта разновидность каолинита имеет, по всей видимости, аллотигенное происхождение в результате переноса и переотложения водными потоками каолини-товой коры выветривания верхнепермского возраста. В фациальном плане каолинит этого типа накапливался в условиях внешней части поймы. Каолинит средней степени упорядоченности приурочен, как правило, к мелко- и среднезернистым песчаникам, образовавшимся на прирусловой отмели. Он заполняет практически все поровое пространство. Каолинит высокой степени упорядоченности, вероятнее всего, имеет аутигенное происхождение. Он сформировался в средне-и крупнозернистых песчаниках руслового генезиса, где было достаточное пустотное пространство для формирования крупных, хорошо окристаллизованных агрегатов. Как правило, его содержание превышает 60 %.

Наличие в нижнетриасовых породах каолинита различной структурной упорядоченности можно использовать при определении обстановок осадконакопления.

Список литературы Минералы группы каолинита в нижнетриасовых отложениях севера Тимано-Печорской провинции

- Бружес Л. Н., Изотов В. Г., Ситдикова Л. М. Литолого-фациальные условия формирования горизонта Ю1 Тевлинско-Русскинского месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции // Георесурсы. 2010. № 2 (34). С. 6-9.

- Вакуленко Л. Г., Аксенова Г. П., Ян П. А. Минералы группы каолинита в нижнеюрских отложениях Западной Сибири // Недропользование. Горное дело. Направления и технология поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология: междунар. науч. конф. // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. Т. 1. С. 52-56.

- Дриц В. А., Коссовская А. Г. Глинистые минералы: смектиты, смешанослойные образования. М.: Наука, 1990. 214 с.

- Eнцова Ф. И., Калантар И. З. Триасовые отложения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции // Материалы по геологии востока Русской платформы. Казань: Изд-во Казанского университета. 1966. С. 138-189.

- Зхус И. Д. Глинистые минералы и их палеогеографическое значение. М.: Изд-во АН СССР, 1966. 235 с.