Мировой экономический кризис в гуманитарном измерении

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Редакторская колонка

Статья в выпуске: 3 т.3, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140209028

IDR: 140209028

Текст обзорной статьи Мировой экономический кризис в гуманитарном измерении

Природа кризисов в их макропараметровом выражении может быть раскрыта через три метафоры. Восточная философия предложила в качестве ключа к пониманию феномена кризисов китайскую диалектику инь-ян-концепции. Если целенаправленно и последовательно двигаться в одном направлении, учит «Дао дэ цзин», оно неизбежно сменится на противоположное. Всякое действие, разрушающее равновесие, вызывает противодействие. Потенциально возможными, по этой логике, являются две миробытийные модели. При доминировании принципа равновесия выстраивается гармоничная модель. Когда системообразующим основанием выступает парадигма противодействия (борьбы противоположностей), устанавливается модель кризисная. Механизмом, обеспечивающим устойчивость и равновесие, выступали традиции. При разрушении традиций иммунная система, предупреждающая возникновение кризисов, утрачивалась [1].

В качестве второй метафоры, раскрывающей историческую природу кризисов, может быть приведен образ «цивилизационного маятника». Маятниковые характеристики присутствуют в самой этимологии кризиса, под которым в изначальной греческой версии слова понимался исход, поворотная точка, смена вектора развития. Кризис, сообразно с концептом цивилизационного маятника, есть следствие инноваций. Сейчас инновационность преподносится как однозначный позитив, базовый принцип функционирования любой системы. Современная модель развития существует в формате инновационной модификации. Однако инновации объективно вызывают действие сил цивилизационного отторжения. Они задают обратный ход маятникового механизма. Кризисы в этом смысле есть максимальные точки размаха маятника. После достижения точки кризисной амплитуды наступает смена вектора движения (развития) всей системы на противоположный. Периодичность кризисов в истории России особо наглядно раскрывает сущность маятниковых инновационно-цивилизационных инверсий. Данное понимание позволяет фиксировать ритмику кризисов, прогнозировать формат кризис- ных ситуаций и определять исторически заданную рецептуру их преодоления. Вероятно, тезис о связи феномена кризиса с инновационностью может быть апробирован и в применении к микросистемам. Это не означает отрицание инновационного пути, а, напротив, позволяет посмотреть на кризисные колебания как исторически объективное детерминированное явление [2].

Изучая закономерности репродуцирования кризисных ситуаций в истории России, можно обнаружить их национальную специфичность. Целесообразно говорить даже о национальном парадоксе. Русский народ был исторически в гораздо большей степени приспособлен к ситуациям кризисов, чем благополучия. Буквально все прорывы в истории России осуществлялись в периоды выхода из кризисного состояния. Только когда страна оказывалась в шаге от своей физической гибели, обнаруживались внутренние мобилизационные ресурсы для очередного исторического рывка. В этом отношении в качестве третьей специфически российской метафоры природы кризиса может, в соответствии с народной сентенцией, послужить «жареный петух».

кризиС как шанС на оздоровление

Кризис есть определенный надлом в развитии. После этого происходит либо смерть организма, либо его оздоровление. Оздоровлением для России явился, к примеру, выход из кризисной ситуации Смутного времени. Выздоравливая, организм приобретает иммунитет от соответствующих болезней. В этом смысле кризис только усиливает переборовший его социум. Напротив, для общества, не обладающего достаточными внутренними потенциалами, любое заболевание может обернуться смертельным исходом. Следовательно, соотношение позитивной и негативной составляющих кризиса определяется витальными ресурсами общественного организма.

Социальным преломлением кризиса является раскол общества. Феномен раскола может выступать своеобразным индикатором кризисного состояния. Солидаризационные умонастроения сменяются конфронтационными. Выходом из тупика внутренних антагонизмов выступает всякий раз выдвижение новой интеграционной идеологии. Для отдельно взятого человека кризис есть повод саморефлексии. Результатом ее может стать как деструкция личности, так и обретение новых духовных ориентиров.

кризиС в головах

Согласно платонической традиции миропонимания, плоть определяется духом, а вовсе не наоборот. Не бытие формирует сознание, а именно сознание конструирует бытие. Поэтому кризис первоначально генерируется в ментальной сфере и только затем осуществляется в материальном выражении. Тривиальный пример — паника на бирже. Панические умонастроения первичны по отношению к биржевому обвалу. Таким образом, кризис, парадоксальным образом, начинается тогда, когда он феноменологически номинирован. В тот момент, когда осознанием кризиса начинает жить большинство населения, он и становится онтологической реальностью. Соответственно, окончание кризиса сопряжено с принятием большинством населения ментальной парадигмы развития.

Ракурс цивилизационного осмысления общественных феноменов позволяет выявить глубинные истоки современного кризиса, находящиеся за рамками абстрактной модели homo economicus [3]. Традиционные религии исторически вырабатывали оптимизационные механизмы самосохранения народов. Они выражались в виде заповедей и предписаний, адресуемых к различным сферам человеческого бытия, включая и экономическую деятельность. Одним из такого рода традиционалистских нормативов являлся запрет ростовщичества. Спекуляция понималась как нравственная аномалия. Существовало понимание деструктивных последствий развития ростовщических отношений. Современная цивилизация легитимировала считавшиеся прежде греховными виды финансовой деятельности.

Сформировавшаяся на этой основе фиктивная экономика отражает тенденцию нравственной деградации. Постмодерн попытался упразднить заповедь о труде, адресуемую Богом Адаму и его потомкам. На почве виртуализации экономики формируется феномен трудовой имитации. Причем именно страны-имитаторы оказались в современном мире наиболее преуспевающими в социально-материальном плане. Нет сомнения в том, что существование фантома имеет временные ограничители. Жить в долг нельзя до бесконечности долго. Рано или поздно по долгам приходится платить. Долговая экономика живет настоящим за счет будущего. В этом отношении она бесперспективна.

Спасение человечества как биосоциального феномена заключается в смене цивилизационной парадигмы, возвращении к традиции как аккумулятивному выражению установки на самосохранение. Надежды — именно на это прозрение. По существу человечество, войдя в фазу кризиса, оказалось на развилке. Один путь — неограниченного потребительского роста ведет к обрыву, второй — традиционалистской регуляции оставляет шанс на спасение.

мировой экономичеСкий кризиС как Симулякр

Начиная с ХIХ века, начала глобализационного распространения капиталистических отношений, мировые экономические кризисы определяются в качестве одной из системных угроз для человечества [4]. Призрак планетарного финансового коллапса в очередной раз навис над миром. Однако применение методики историкосинхронного странового исследования позволяет утверждать об идеомифилогической природе такого рода опасения. Истории экономики известны многочисленные кризисы, охватывающие целые группы стран и регионов, однако ни один из них не имел планетарного характера. Всякий раз какая-либо из мировых геоэкономических зон демонстрировала в диссонанс другим, пребывающим в кризисном состоянии регионам мира, высокую динамику роста и развития. Теория мирового кризиса противоречит пониманию природы капитала. Капитал не может исчезнуть «в никуда». Будучи изъятым из одной экономической зоны, он неизбежно перетекает в другую. Это его имманентное свойство.

Современный капитал, в отличие от сокровищ традиционного общества, не может быть купирован в качестве клада. Его задача — работать на прибыль. Даже Стабилизационный фонд, организованный на базе зарубежных банков, инвестируя экономику соответствующих государств, не опровергает данного положения. На прибыль в глобальном геофинансовом смысле работают и кризисы. Кризисы одних геоэкономиче-ских субъектов удивительно точно коррелируют с подъемом других. Возникает предположение, что синхронный «обвал — подъем» имеет в своем основании некие сценарные платформы.

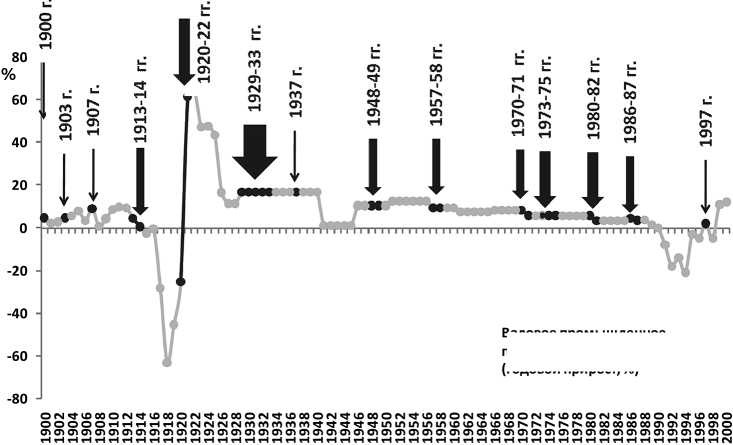

Российская экономика развивалась в целом асинхронно по отношению к динамике кризисов

Валовое промышленное производство России за 100 лет (годовой прирост, %)

рис. 1 . Мировые кризисы и Россия

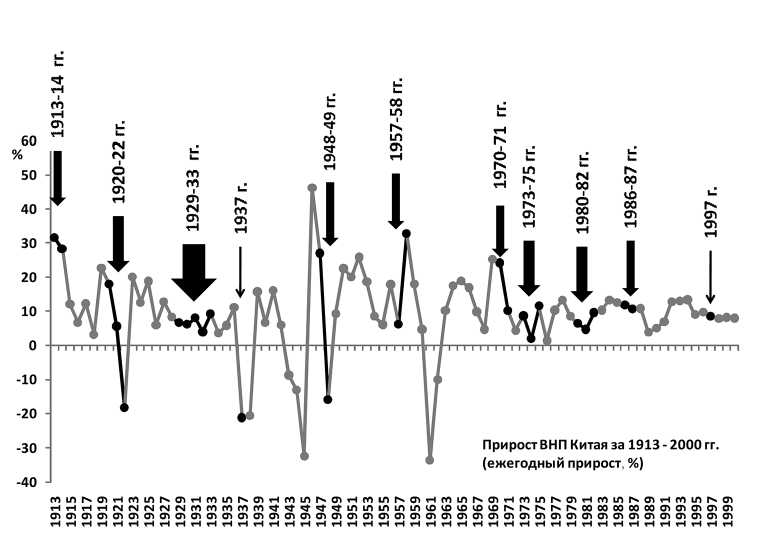

рис. 2 . Мировые кризисы и Китай

и подъемов на Западе (рис. 1 на с. 5) [5]. Рядом кризисных ситуаций в западном мирохозяйственном ареале Россия воспользовалась для организации собственного прорыва. В случаях совпадающего замедления в ней темпов экономического роста с мировыми кризисами имел место общий тренд снижения динамики развития, а вовсе не кризисный обвал, с последующим восстановлением.

Россия далеко не единственная геоэкономи-ческая зона, исторически выводимая за рамки географии мировых кризисов. Вывод об асинхронности кризисной динамики подтверждается и при хронологическом соотнесении мировых кризисов с показателями развития экономики Китая (рис. 2 на с. 5) [6]. Являясь полуколониальной страной, Китай в первой половине XX в. в полной мере испытывал резонанс кризисных ситуаций на капиталистическом Западе. При этом, впрочем, великая депрессия никаким образом не сказалась негативно на китайской экономике. После утверждения у власти в Китае КПК, а соответственно обретения страной реальной политической суверенности, мировые кризисы существенным образом на него не влияли.

Великая депрессия 1929–1932 годов признается крупнейшим по масштабу своего распространения и последствиям кризисным надломом экономики. Однако и он не имел планетарного характера. Вне кризисной парадигмы Запада развивалась, в частности, экономика Советского Союза. Именно на годы Великой депрессии пришелся беспрецедентный рывок советской индустриализации. С 1928 года вела отсчет первая сталинская пятилетка. Связанность советского индустриального рывка с системным кризисом капитализма (и по существу экономикой Запада) не вызывает сомнений. Утверждение профессора Э. Саттона о том, что Уолл-Стрит активно инвестировал индустриализацию СССР, подтверждается многочисленными современными исследованиями [7].

Великая депрессия нанесла удар по мелкому и среднему предпринимателю, тогда как крупный финансовый капитал на ней лишь обогатился. Зоной переадресации инвестиционных потоков стал СССР. Позже к нему присоединились Германия и Япония. Недемократизм сложившихся в указанных странах политических режимов не стал, вопреки современному либеральному стереотипу, помехой в их инвестиционной привлекательности. Началась глобальная перекройка политической карты мира, завершившаяся пере- ходом от многополярной к биполярной системе мироустройства [8].

Другой, номинируемый в качестве мирового, кризис начала 1970-х годов также имел страновые геоэкономические ограничения. В литературе за ним устойчиво закрепилось определение «нефтяного». Соответственно страны – экспортеры нефти не только не оказались охвачены турбу-ленцией мирового кризиса, но, напротив, смогли аккумулировать беспрецедентные по прежним временам нефтедолларовые потоки.

СССР развивался в эти годы хотя и в угасающей динамике, но все-таки до кризисного состояния ему было еще далеко. Другое дело, что, оценив кризис Запада как свидетельство его полной зависимости от сырьевых поставок, советское руководство попало в расставленную для нее стратегическую ловушку переориентации экономики на рельсы преимущественного развития топливно-энергетических экспортноориентированных инфраструктур.

С нефтяного кризиса 1970-х годов началась реализация нового геополитического проекта под маркером «исламский фундаментализм». Миссия его в реализации глобализационного концепта, судя по всему, еще не исчерпана и только вступает в решающую фазу практического воплощения.

Тогда же, когда исторически в кризисном состоянии оказывалась экономика России, в свою очередь, высокую динамику развития демонстрировали страны Запада. Не было кризиса на Западе и в 1990–1993 годы — период обвала экономики на всем постсоветском пространстве. Напротив, по мнению многих экспертов, именно крах советской экономической системы сгладил деструктивные тенденции экономики западных государств.

Не нашел аналогии на Западе и дефолт 1998 года, едва не похоронивший российскую государственность. Кризис тогда охватил, как известно, помимо России, ряд азиатско-тихоокеанских государств.

Прослеживаемая асинхронность позволяет по меньшей мере взять под сомнение тезис о причинной однородности по отношению к России и Западу современного кризиса. В исследованиях Центра проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования доказывается принципиальное различие их факторных оснований. Когда в условиях дефицита финансовых ресурсов деньги изымаются из экономики, а кредитные ставки, вопреки общепринятой рецептуре их снижения в кризисной ситуации, повышаются, вывод о рукотворном характере экономического обвала представляется очевидным.

В экономических кризисах, таким образом, неизбежно выигрывают одни и проигрывают другие субъекты глобальной геоэкономики. В этом смысле, при высокой степени контроля за мировыми финансами, кризисы могут быть управляемыми. Российские кризисные периоды антикоррелируют с экономическим состоянием Запада. Поэтому рецептура обеспечения жизнеустойчи-вости национальной экономики России видится в снижении степени ее включенности в западный геоэкономический проект.

Проектная парадигма обнаруживается и в природе современного финансового кризиса. Целевыми установками грядущих кризисных потрясений, вероятно, являются следующие задачи:

-

• предотвращение автономизации от политической стратегии США;

-

• недопущение вложений в российскую экономику средств Стабилизационного фонда;

-

• обвал посредством подталкивания на роль сверхдержавы и связанных с данным статусом стратегических ловушек КНР;

-

• замена сложившихся после второй мировой войны институтов мирового управления на более ориентированные геополитически на Запад международные структуры (по аналогии с уже номинированной в общественном дискурсе Лиги демократических государств).

Желает ли Россия выполнить в очередной раз роль жертвуемой пешки в чужой стратегической игре? Весь драматизм сложившейся ситуации заключается в том, что, будучи встроена в западное золотомиллиардное сообщество, российская элита в большей степени боится кризиса на Западе, чем в России.

кризиС и экономика «мыльного пузыря»

Объективно экономический кризис проявляется как результат диспаритетов развития. Исторически он является следствием процесса разделения труда. Натуральное хозяйство экономическим кризисам не подвержено. Парадигма современного диспаритетного положения составляет обман, глобальная финансовая манипуляция. Инструментарий ее заложен в философии постмодерна как переход от реального бытия к бытию виртуальному. Сообразно с этим философским посылом возник замысел создания виртуальной экономики. Легитимизация ее принципов была провозглашена еще в 1978 году с утверж- дением Кингстонской валютной системы. Если ранее бумажные деньги должны были соотноситься с имеющимся у страны запасом драгметаллов, то теперь эмиссия тех же долларов могла иметь любое масштабное выражение. Масштаб определялся не мощью реальной экономики, а ее имиджем. Имиджевые параметры, как известно, формируются пропагандистским способом. Американский печатный станок был включен после Кингстона на полную мощь. Сформировался тип экономики «мыльного пузыря», которая в соответствии со своей имманентной логикой рано или поздно должна была лопнуть [9, 10].

Л. Ларуш еще в 1971 году предостерегал, что попытки отказа от Бреттон-Вудской системы и отрыв валют от золотого эквивалента может привести к неконтролируемому росту фиктивного капитала, который в конечном итоге способен похоронить под собой реальные экономические сектора («физическую экономику»). «Долларовая система, — пророчествовал американский экономист, — напоминает большой пузырь, который вот-вот лопнет. Если иглой тронуть такой «шарик», то произойдет взрыв страшной разрушительной силы… Таким образом, мы живем во времени, когда волевой или даже волюнтаристский элемент в истории играет ключевую роль. Проблема усложняется тем, что все правительства Европы… (все до одного) являются неуправляемыми государствами» [11].

Более всего кризис грозит сферам имманентно связанным с экономикой виртуального типа. Такой сферой, аккумулирующей фиктивный капитал, является сегодня сервис. Именно он при снятии завесы виртуальной экономики и рухнет прежде всего. Продемонстрировавшая в 1990–2000-е годы «бешеные темпы» сервисизации Россия также должна объективно пострадать от грядущего обвала [12].

При кажущейся экономической мощи, современный Запад, в случае оказания ему серьезного геополитического противодействия, будет крайне уязвим. «Сервисная революция» явилась прямым следствием «деиндустриализации» западной экономики, перемещения товарного производства в страны третьего мира. При реализации сценария глобального политического потрясения, актуализации противоречий «постиндустриального общества» с реальными производителями материальных благ, сложившаяся система международного разделения труда грозит для сервисного Запада, оставшегося без собственной промышленной базы, тотальным крахом. В силу этого он будет стремиться поддерживать иллюзию виртуальной экономики. Только при ее сохранении сложившаяся де-факто модель эксплуатации Западом остального мира будет сохранена. Вопрос, таким образом, сводится к вечным категориям конфликта лжи и правды. Интерес Запада сегодня — это репродуцирование системы глобального обмана, интерес остального мира — восстановление правды реального труда.

от кризиСа к катаСтроФе

Кризис непременно перерастет в катастрофу при сохранении существующего государственного курса. Понимая фантомную природу современной системы мировых финансов и ее ориентированность на интересы вполне определенной группы государств, спасением для национальных экономик явился бы выход за рамки очерченного ей поля отношений. Принимая чужие правила игры, вступающий в нее геоэкономический субъект почти наверняка обречен на поражение. Поэтому нельзя принять утверждение Гордона Брауна о том, что выход из кризиса лежит в направлении международной финансовой интеграции. На сегодня это интеграция может означать лишь самопожертвование во имя спасения экономики Соединенных Штатов. Было бы нелогично, указав, что источник кризиса лежит в проводимой США финансовой виртуализации, еще более тесно связывать себя с институтами осуществления этой политики. Логика спасения из паутины мирового кризиса, напротив, подсказывает путь частичной автаркиза-ции геофинансовых и геоэкономических систем. Новая миссия государства на этом этапе видится в восстановление цивилизационной адаптивности систем национальных экономик.

Будет ли существовать Россия «после кризиса» — большой вопрос. Если цель кризисной инспирации — установление власти мирового правительства – верно определена, то геополитическая конфигурация мира будет представлять собой однополярную унифицированную модель мондиалистского типа. Либеральная демократия американского образца — в политике, глобальный рынок — в экономике, массовое общество — в социальной сфере являются характерными чертами этого мироустройства. Провал мондиалист-ского проекта возможен лишь при кардинальном повороте российской государственной политики от обозначенных для нее на Западе ориентиров развития. В этом случае Россия может состояться исключительно как «имперская автаркия», со всеми вытекающими отсюда политическими, экономическими и социальными последствиями.

Список литературы Мировой экономический кризис в гуманитарном измерении

- Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лаоцзы и его учение. М.Л.,1950;

- Маслов А. А. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996;

- Панфилов В. С. Парадоксы Дао дэ цзина//Петербургское востоковедение. Альманах. Вып. 9. 1997. С. 436-446.

- Багдасарян В. Э. Российский исторический процесс в контексте теории вариативности общественного развития. М., 2008.

- Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990.

- Маркс К. Капитал. Т. 1-3//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 23-25;

- Ленин В. И. По поводу так называемого вопроса о рынках//Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 1;

- Ленин В. И. Развитие капитализма в России//Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 3;

- Мировые экономические кризисы/Под общ. ред. Е. Варга. Т. 1. М., 1937;

- Трахтенберг И. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы. М., 1954;

- Мендельсон Л. А. Теория и история экономических кризисов и циклов. Т. 1-3. М., 1959-1964;

- Современные циклы и кризисы. М., 1967.

- Симчера В. М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900-2000. Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. М., 2006.

- Селищев А. С., Селищев Н. А. Китайская экономика в XXI веке. СПб., 2004.

- Саттон Э. Уолл‑стрит и большевистская революция. М., 1998.

- Саттон Э. Как Орден организует войны и революции. М., 1995.

- Ларуш Л. Физическая экономика. М., 1997.

- Тукмаков Д. Уподобление Богу (Физическая экономика Ларуша как преодоление энтропии)//www.zavtra.ru http://www.zavtra.ru>.

- Американский экономический гуру предрек кризис в США//www.km.ru http://www.km.ru>

- Тенденции в странах Европы и Северной Америки. Статистический ежегодник ЕЭК ООН, 2003. М., 2004. С. 155.