Миры Николая Моисеева (к 120-летию со дня рождения)

Автор: Чиненова В.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 2 (61), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится краткая биография доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой небесной механики механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Д. Моисеева (16.12.1902-06.12.1955), выдающегося отечественного ученого, специалиста в области небесной механики и теории устойчивости движения, историка механики, создателя университетского курса "История механики".

Моисеев н. д, история механики и математики, небесная механика, теория устойчивости движения, годовщина

Короткий адрес: https://sciup.org/147246626

IDR: 147246626 | УДК: 51(091) | DOI: 10.17072/1993-0550-2023-2-50-58

Текст научной статьи Миры Николая Моисеева (к 120-летию со дня рождения)

Эта работа © 2023 Чиненова В.Н. под лицензией CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

В декабре 2022 года исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося советского ученого, специалиста в области небесной механики, теории устойчивости движения и историка механики Николая Дмитриевича Моисеева.

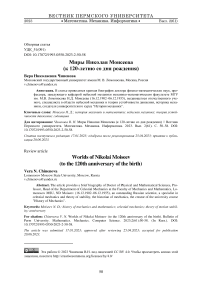

Рис. 1. Николай Дмитриевич Моисеев на лекции истории механики (1950 г.) [1, с. 109]

Семья, юность

Николай Дмитриевич Моисеев родился 16(3) декабря 1902 г. в Перми. Его отец, Дмитрий Сергеевич, был капитаном парохода, затем фотографом. Мать, Лидия Павловна (она происходила из прибалтийских немцев), вела домашнее хозяйство, она хорошо знала немецкую литературу и привила сыну любовь к ней. Коля свободно читал в подлиннике Шиллера, Гете и других немецких авторов, даже в книгах с готическим шрифтом. После перенесенной в десятилетнем возрасте травмы колена мальчик страдал костным туберкулезом и всю жизнь вынужден был ходить на костылях. Это не помешало ему в 1919 г. окончить с отличием гимназию им. Циммермана.

В том же году Николай поступил на физико-математический факультет Пермского университета, одновременно ему пришлось работать лаборантом, чтобы заработать себе на существование: его отец к этому времени умер [1, 2].

Профессор Моисеев удачно сочетал в себе астронома, математика и механика.

Следует отметить его роль как замечательного преподавателя, создателя Московской школы небесной механики и школы по истории механики, а также организатора науки. Похоже, именно эрудицией и востребованностью объясняется столь разнообразный перечень мест трудовой деятельности Моисеева.

Годы учебы и начало работы

Студентом Николай начал вести научную работу. В 1921 г. им были написаны и позднее опубликованы две статьи по фотометрии комет. Научным руководителем Н.Д. Моисеева был профессор Сергей Владимирович Орлов (в 1923–1930 гг. – заместитель директора, в 1943– 1952 – директор ГАИШ МГУ).

После перехода в 1922 г. С.В. Орлова в Московский университет, Николай Дмитриевич перевелся на астрономическое отделение МГУ.

Одновременно он работал в Государственном астрофизическом институте (ГАФИ) в должности младшего научного сотрудника. Этот институт в 1931 г. был преобразован в Государственный астрономический институт им. П.Л. Штернберга (ГАИШ) [1, 2, 3].

В 1924 г. Николай окончил МГУ и поступил в аспирантуру ГАФИ. Ранние работы Н.Д. Моисеева относятся к механической теории кометных форм, он вычислял силы и моменты извержения частиц из ядра комет, координаты центра конденсации частиц кометного хвоста, измеряя их по фотографиям. Он приложил эти результаты к изучению хвоста кометы 1901 г. и окончательно разрешил вопрос о типе хвоста этой кометы, доказав, что хвост кометы является не синдинамой, как полагал Ф.А. Бредихин, а полной синхроной [2].

Небесная механика и космогония

Однако Николая Дмитриевича все более увлекают проблемы небесной механики и космогонии, и в 1928 г. он переходит из отдела изучения комет в теоретический отдел ГАФИ в качестве научного сотрудника и аспиранта.

В 1929 г. Н.Д. Моисеев защитил кандидатскую диссертацию "О некоторых основных вопросах теории происхождения комет, метеоров и космической пыли". Работы на эту тему публиковались в Трудах ГАФИ и в Астрономическом журнале ГАИШ (1932; 1934 гг.), а также в Трудах Accademia dei Lincei ("Академия рысьеглазых") на итальянском языке в 1932, 1934 годах [5].

Долгие годы Николай Дмитриевич руководил семинаром по небесной механике ГАИШ, который начал работать еще в 1925 г. в теоретическом отделе ГАФИ под руководством профессора В.А. Костицына (1883– 1963). В различные годы этот семинар возглавляли профессора МГУ В.В. Степанов, С.А. Казаков, Г.Н. Дубошин, Е.П. Аксенов, доцент Л.Г. Лукьянов. Первое заседание семинара состоялось 12 ноября 1925 г. С того времени семинар продолжает работать в Отделе небесной механики ГАИШ.

В 1935 г. Н.Д. Моисееву была присуждена докторская степень (без защиты, по совокупности работ) и присвоено звание профессора по кафедре астрономии МГУ.

В результате преобразования ГАФИ и других астрономических организаций в Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ) в 1931 г. бывший теоретический отдел ГАФИ был реорганизован в Сектор космогонии и небесной механики. С 1937 г. его идейно и организационно возглавлял Николай Дмитриевич. В 1938 г. отдел переименовали в Сектор небесной механики ГАИШ МГУ и Н.Д. Моисеев по конкурсу занял должность заведующего кафедрой небесной механики механико-математического факультета МГУ, которую он возглавлял бессменно до конца своей жизни.

Моисеев развил качественные методы небесной механики, введя обобщающие характеристики траектории. Большой цикл его работ посвящен изучению вековых и долгопериодических возмущений в движениях естественных небесных тел, особенно малых планет.

Важные результаты этих исследований были получены с помощью впервые введенных им осредненных (в том числе интерполя-ционно-осредненных) теоретических схем.

Военные годы

С 1939 г. по 1943 г. Н.Д. Моисеев - директор ГАИШ им. П.К. Штернберга.

Под его руководством накануне войны разрабатывалась теория орбитальной устойчивости движения, которая способствовала обоснованию теории точности артиллерийской стрельбы и устойчивости движения самолетов. В 1940 г. Николаем Дмитриевичем было разработано построение областей сплошной устойчивости для планирующего самолета.

Когда началась Великая Отечественная война, Н.Д. Моисеев руководил эвакуацией научной аппаратуры из обсерватории на Красной Пресне в Свердловске. За короткое время на новом месте были созданы Служба времени и Служба Солнца, и уже 7 ноября 1941 г. Служба времени начала подачу сигналов точного времени по радио из Свердловска. Было организовано Особое вычислительное бюро под руководством С.Н. Блажко, в котором работала Наталья Федоровна Рейн, талантливая ученица Н.Д. Моисеева, в то время заместитель директора по научной части. В Бюро проводились специальные вычислительные работы для штурманской службы ВВС и Морского Флота. В годы войны кафедра не только не прерывала научную работу, но и разрабатывала специальные темы по особым заданиям.

Под руководством Н.Д. Моисеева группа сотрудников ГАИШ составила инструкцию "Как определить направление и время по Солнцу и звездам", предназначенную для бойцов Советской Армии. Уже в сентябре 1941 г. она вышла тиражом в 200 тысяч экземпляров, а в январе 1942 г. было осуществлено второе издание этой инструкции карманного формата тиражом в 50 тыс. экземпляров [3].

Большая заслуга Николая Дмитриевича -сохранение института в тяжелое военное время и мобилизация коллектива ГАИШ на выполнение важнейших задач оборонного значения.

ВВИА им. Н.Е. Жуковского

В 1929–1947 гг. Николай Дмитриевич работал по совместительству в Военновоздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского (ВВИА) сначала старшим преподавателем, затем профессором кафедры математики. Несмотря на инвалидность, он состоял в армии с 1932 г. и окончил службу в звании инженера-полковника [6].

С 1947 г. и до конца жизни он работал по совместительству в НИИ Реактивного вооружения (НИИ-88, с 1967 г. - ЦНИИмаш), где был научным руководителем отдела динамики полета у Главного конструктора С.П. Королева.

В 1940-х гг. профессор Н.Д. Моисеев организовал при ВВИА научно-исследовательский семинар по теории устойчивости, в работе которого принимали участие профессора мехмата МГУ, сотрудники АН СССР, ВВИА и других научно-исследовательских институтов. Заслушанные и обсужденные во всех подробностях на заседаниях семинара доклады его участников позже были изданы в виде выпусков, названных "Записки семинара по теории устойчивости движения". В этих выпусках Н.Д. Моисеев опубликовал немалое число статей большого объема, посвященных различным вопросам теории "ляпуновской" и "неляпуновской" устойчивости движения и новому методу решения линейных систем дифференциальных уравнений с постоянной матрицей, основанному на преобразованиях Лапласа и Дарбу [1, 2].

Теория устойчивости движения

Многочисленные исследования Н.Д. Моисеева по теории устойчивости движения начались работой над теорией устойчивости Ляпунова. В частности, им было указано, что, вместо предлагаемых Ляпуновым жестких ограничений, накладываемых на вспомогательные функции его второй методы, можно ограничиться менее жесткими условиями, допустив к использованию функции второй методы с разрывными частными производными [7].

Моисеев ввел новое понятие "вероятности устойчивости в смысле Ляпунова" и указал способы вычисления или оценки этой величины [8]. Он ввел новую трактовку характеристики устойчивости в смысле Ляпунова как областной качественной характеристики (как функции точки в фазовом пространстве). Это приводит к созданию способа построения фазовых областей сплошной устойчивости и неустойчивости в смысле Ляпунова. Особенно просто построение областей сплошной устойчивости проводится для исследований, связанных с понятиями продольной и поперечной устойчивости, которые были введены Н.Д. Моисеевым как важные разновидности условной устойчивости в смысле Ляпунова.

Совокупность статей, опубликованных в первых выпусках "Записок семинара... " представляет собой систематическое руководство по теории устойчивости движения, написанное Н.Д. Моисеевым и его учениками.

Первый выпуск "Записок семинара ... " начинается с его статьи "Обзор истории развития понятия и теории устойчивости в смысле Ляпунова" [9], в которой находим исключительное по глубине и широте описание различных подходов, определений и интерпретаций самого понятия устойчивости и развития теории устойчивости в историческом процессе. В этой статье мы также находим прекрасное изложение истории развития теории устойчивости с древних времен – от эпохи Аристотеля (IV в. до н.э.), до второй половины ХVШ столетия.

В обзоре развития неляпуновских теорий устойчивости этого выпуска Н.Д. Моисеев пишет: "В настоящем докладе мы предлагаем дать обзор развития неляпуновских теорий устойчивости, т.е. теорий устойчивости, построенных на конечных, а не бесконечно малых, как у Ляпунова, возмущений, учитывающих – не в пример Ляпунову, который этого не делал, – наличие возмущающих сил или, наконец, считающих промежуток времени конечным в противоположность ляпунов-скому неограниченному интервалу времени" [9, с. 75–91].

Эти соображения послужили источником разработок Н.Д. Моисеева, относящихся к так называемой "технической устойчивости". Появление этого понятия связано непосредственно с запросами практики военного времени, чрезвычайно полезного для оценки "живучести" и прочности технических агрегатов и изделий, прежде всего военного назначения. С одной стороны, ясно, что ни одно промышленное изделие не может существовать вечно (в теории Ляпунова свойство устойчивости всегда рассматривается на бесконечном промежутке времени), а с другой стороны, на практике весьма важным может оказаться близость (в течение конечного интервала времени) не всех координат (или параметров), описывающих конкретную техническую модель или режим ее эксплуатации, а лишь части из них.

Отсюда возникло понятие "устойчивость по части переменных", которая, очевидно, не является устойчивостью в смысле Ляпунова. Это обстоятельство побудило Н.Д. Моисеева дать определение и приспособить понятие технической устойчивости прежде всего к исследованию устойчивости авиационных и артиллерийских технических систем, что было чрезвычайно важно в тот период времени.

Так появилось понятие "продольной", "поперечной" устойчивости и ряд математических утверждений, которые были использованы "по прямому назначению".

Понятие устойчивости в смысле Ляпунова было построено на трех основных концепциях: 1) бесконечно малых отклонений, 2) отсутствия возмущающих сил и 3) бесконечности промежутка времени.

Сопоставление теории Ляпунова с новой техникой повлекло за собой пересмотр самого понятия устойчивости в смысле Ляпунова, что привело к необходимости создания новых определений понятий устойчивости. Среди этих новых понятий устойчивости, порожденных прогрессом техники и физики, важную роль играло понятие "технической устойчивости" [10].

Динамическая космогония и задачи небесной механики

Среди работ Н.Д. Моисеева по динамической космогонии существенное место занимает цикл исследований по теории происхождения комет, метеоров и космической пыли [3]. В его статьях был проведен тщательный критический анализ всех предшествующих исследований в этой области, в частности, гипотез Джинса, Линдблада, Стремгрена, причем работа была доведена до сравнения с реальными данными наблюдений. Ряд последующих работ Николая Дмитриевича примыкает к этому циклу. Эти исследования Н.Д. Моисеева нашли свое развитие в трудах его учеников (Н.Ф. Рейн, Г.Ф. Султанова и других).

Совместно с Н.Ф. Рейн Н.Д. Моисеев разработал обстоятельное изложение принципиальной сущности всех направлений и всех методических средств современной динамической космогонии [1, 2]. Под его руководством Н.Ф. Рейн подготовила к печати монографию по динамической космогонии. Работа Н.Д. Моисеева и его школы в области космогонии была положительно оценена в докладе О.Ю. Шмидта и в решении первого Совещания по вопросам космогонии, проведенного в 1951 г. Отделением физико-математических наук Академии наук СССР.

Ряд работ Н.Д. Моисеева относится к теоретической гравиметрии. Здесь основой является работа [11] по определению фигуры геоида из гравиметрических наблюдений без использования так называемой "регуляризации Земли". Эта работа Н.Д. Моисеева была продолжена в диссертации его ученика В.Н. Салтыкова.

Большое место среди трудов Н.Д. Моисеева занимает цикл работ, относящихся к качественной теории траектории в задачах небесной механики. Эта теория, созданная в основном трудами Н.Д. Моисеева, имеет большое значение в небесной механике.

Она имеет своей целью изучение общих свойств траекторий небесных тел на основании методов, не требующих интеграции дифференциальных уравнений движения. Н.Д. Моисеевым введен ряд новых качественных областных характеристик траекторий и движений, таких, как характеристика контактов траекторий с кривыми или поверхностями заданного семейства; характеристика устойчивости в смысле Ляпунова, трактуемая (впервые именно в этих работах Н.Д. Моисеева) как областная характеристика; характеристика продольной и поперечной устойчивости; характеристика орбитальной устойчивости различных типов, включающая в себя как частные случаи характеристики в смысле Якоби и в смысле Жуковского и т.д.

Кроме общих теоретических работ в этом цикле имеется ряд работ, посвященных приложениям методов построения областных качественных характеристик к конкретным задачам небесной механики: к ограниченной круговой задаче трех тел - Солнце - Юпитер - астероид, к копенгагенской задаче трех точек, к эллиптической задаче трех точек и т.д.

Эти работы Моисеева были продолжены в работах его многочисленных учеников. В работе [12] он суммирует достижения своей школы по этому разделу небесной механики.

Еще один цикл работ Н.Д. Моисеева посвящен теории вековых и долгопериодических возмущений в движениях небесных тел. Н.Д. Моисеев систематизировал предложенные ранее осредненные варианты основных задач небесной механики и ввел ряд новых осредненных вариантов таковых задач, более точно отражающих действительные движения (в том числе интерполяционно-осредненных).

Эти новые осредненные схемы нашли практическое приложение к задачам небесной механики и динамической космогонии в работах учеников Н.Д. Моисеева.

Среди них есть статья о вероятности падения кометы на Солнце, в которой автор утверждает, что вероятность падения кометы на Солнце не равна нулю. Это утверждение было подтверждено в 1990-х гг., когда такие кометы - сангрейзеры, или касающиеся Солнца, - были открыты с помощью космической солнечной обсерватории "ЭОНО", находящейся на орбите в точке либрации Земля -Солнце [2].

Педагогическая работа и ученики

Замечательный лектор и оратор, Николай Дмитриевич читал на астрономическом отделении МГУ следующие курсы: теоретическая астрономия, небесная механика, качественные методы небесной механики, динамическая космогония, периодические решения, теория возмущений. После введения в число обязательных спецкурсов истории естествознания Н.Д. Моисеев в течение десяти лет читал курс истории механики для студентов факультета, который сам и разработал. Его лекции всегда отличались высоким научным уровнем, так как отражали в себе последние научные и методические достижения как самого лектора, так и других ученых. Вместе с тем, по отзывам студентов, они были доходчивы и понятны.

Много сил и внимания уделял Н.Д. Моисеев делу подготовки кадров научных работников. За время существования Сектора небесной механики под руководством Н.Д. Моисеева окончили аспирантуру и защитили кандидатские диссертации 42 аспиранта. Среди них - Н.Ф. Рейн, Г.К. Бадалян, В.М. Лосева, В.Т. Кондурарь, И.П. Тарасашвили, М.П. Косачевский, А.А. Орлов, Н.Б. Еленевская, М.С. Яров-Яровой. Учениками Н.Д. Моисеева являются также Е.А. Гребеников, И.А. Тюлина, А.И. Рыбаков, В.В. Петкевич, К.А. Штейнс [1]. Все они вовремя выполнили учебный план и успешно защитили кандидатские диссертации. Во всех областях науки, в которых работал Н.Д. Моисеев, возникли коллективы его учеников, которые и после окончания аспирантуры не теряли связи со своим научным руководителем [1].

История механики

В конце 1944 г. вышло Постановление Народного комиссариата СССР, по которому во всех университетах страны на 4 и 5 курсе вводилось чтение обязательного годового курса истории математики, механики, физики, химии и других естественных наук.

Руководящие органы механикоматематического факультета МГУ провели тщательный отбор кандидатуры такого профессора, который глубоко знал бы историю точных наук, философию, был членом партии и владел бы древними и современными иностранными языками.

В марте 1945 г. Н. Д. Моисеев вступил в члены Коммунистической партии Советского

Союза и до конца своей жизни был активным и высоко принципиальным коммунистом. В течение ряда лет он являлся председателем научного студенческого общества МГУ, неоднократно избирался членом партбюро механико-математического факультета МГУ, членом профбюро ГАИШ, работал пропагандистом [6]. Всем этим критериям вполне удовлетворял Н.Д. Моисеев. Николай Дмитриевич был человеком необычайно широкой эрудиции, его талант проявлялся не только в астрономии и математике. Он свободно владел четырьмя иностранными языками - английским, немецким, французским и польским (и переводил с листа итальянские тексты); по критериям классических гимназий отлично знал латынь и греческий язык. Ему было поручено создание и чтение курса Истории механики на отделении механики механикоматематического факультета МГУ. Следует отметить, что в большинстве университетов СССР не нашлось преподавателей, которые согласились бы читать такой сложный курс. Не было программы курса (позже Н.Д. Моисеев создал программу курса, которую вышестоящие инстанции не решались утвердить до 1950 г.), тем более не было учебника или литературы по общей истории механики от античности до ХХ века.

Н.Д. Моисеев был одним из первых, кто видел самостоятельную ценность этой научной дисциплины. Учебные пособия по истории физики и геологии стали выходить во второй половине ХХ в. ближе к 1970-м гг., а по истории математики и механики - раньше.

До своей кончины Николай Дмитриевич переработал и создал более четырех вариантов книги по истории механики, но только его ученикам удалось добиться издания учебного пособия Н.Д. Моисеева под общей редакцией проф. П.М. Огибалова "Очерки развития механики" [13] в 1961 г., через шесть лет после смерти Н.Д. Моисеева [1].

Н.Д. Моисеевым написан ряд статей по истории и методологии механики. Он дает четкое марксистско-ленинское решение вопроса о месте науки среди общественных явлений и о взаимосвязи механики с техникой и другими отраслями точных и общественных наук; эти мысли Н.Д. Моисеева широко применялись в его курсе истории механики и нашли свое отражение в данной. Им написан ряд статей по истории и методологии механики [6].

В 1949 г. вышла в свет книга Н.Д. Моисеева "Очерки развития теории устойчивости" [14]. Эта монография представляет собой не только содержательный, детальный анализ исследований проблем устойчивости равновесия и движения, но и руководство, являющееся, по сути, энциклопедическим словарем в этой области. В сочинении Моисеева устанавливается историческое и смысловое значение отдельных теорий.

Автор отмечает, что это "необходимо для оценки различных путей дальнейшего усовершенствования современной теории устойчивости и приближения ее к практическим нуждам" [14, с. 9]. Исследование охватывает промежуток времени от Аристотеля до Ляпунова включительно. Дар скрупулезного аналитика в области истории механики, основывавшего свои выводы на переработке огромных массивов первоисточников и архивных материалов, позволил Н.Д. Моисееву создать этот исключительно уникальный, выдающийся труд.

Последние годы жизни

В 1952 г. Н.Д. Моисеев тяжело заболел. Несмотря на сильные боли, Николай Дмитриевич два года ездил в университет, читал годовой курс Истории механики, проводил активную и плодотворную работу с аспирантами, кроме того ездил в Подлипки в НИИ-88, ныне ЦНИИмаш (г. Королев), где по совместительству проводил научно-исследовательскую работу по спецтематике, связанной с устойчивостью полета ракеты [1, 2]. В декабре 1955 г. Н.Д. Моисеев перенес серьезную операцию, и вскоре после этого 6 декабря 1955 г. в возрасте неполных 53 лет он скончался. Похоронен Николай Дмитриевич на Ваганьковском кладбище г. Москвы.

Заключение

Николай Дмитриевич Моисеев был крупным ученым ХХ века, его научные труды относятся к механической теории кометных форм, динамической космогонии, теоретической гравиметрии, качественным методам и общим вопросам небесной механики, теории вековых и долгопериодических возмущений, теории устойчивости движения и ее приложениям в технике, к интегрированию дифференциальных уравнений, к вопросам артиллерии, баллистики и динамики полета и к истории науки.

В книге о Н.Д. Моисееве приведен список трудов ученого по этим разделам [1, c. 117–125]. Им опубликовано сто двадцать семь научных работ и две фундаментальные монографии. Его идеи развиваются его последователями.

За свою плодотворную и интенсивную работу в Военно-Воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и в МГУ Н.Д. Моисеев был награжден Орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени и четырьмя медалями. Имя Н.Д. Моисеева присвоено одному из кратеров обратной стороны Луны, а в 1986 г. малая планета № 3080 была названа в его честь "Моисеев" [2].

Список литературы Миры Николая Моисеева (к 120-летию со дня рождения)

- Гребенников Е.А., Тюлина И.А. Николай Дмитриевич Моисеев. М.: Наука, 2007.

- Уральская В.С. Николай Дмитриевич Моисеев. Люди науки. Земля и вселенная. 2014. № 4. С. 47-55.

- Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 %BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5 %D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA% D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0 %94%D0%BC%D0%B8%D 1%82%D 1%80 %D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1 %87_(%D0%B0%D 1 %81 1%820/с® 1 %8 0%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC) (дата обращения: 20.04.2023).

- Моисеев Н.Д. О хвосте кометы 1901 года. I. Русский астрономический журнал. 1925. Т. 2, вып. 1. С. 73-84.

- Моисеев Н.Д. О некоторых основных вопросах теории происхождения комет, метеоров и космической пыли. (Космогонические этюды). VI. О влиянии условий видимости первого рода на наблюдаемое распределение перигельных расстояний комет. I. Тр. ГАИШ. 1934. Т. 6, вып. 1. С. 3-28.

- Астронет > Николай Дмитриевич Моисеев (astronet.ru) (дата обращения: 20.04.2023).

- Моисеев Н.Д. О несущественности одного из ограничений, налагаемых на топографические системы, в теории устойчивости по Ляпунову. ДАН СССР. 1936. Т. 1(10), № 4(81). С.159-160.

- Моисеев Н.Д. О вероятности устойчивости по Ляпунову. ДАН СССР, 1936. Т.1(10), № 5(82). С. 211-213.

- Моисеев Н.Д. Обзор истории развития понятия и теории устойчивости в смысле Ляпунова. Записки семинара по теории устойчивости движения. М.: ВВИА им. Н Е. Жуковского, 1946. Вып. 1. С. 5-105.

- Моисеев Н.Д. О некоторых методах теории технической устойчивости. Ч.1. О выводе достаточных условий технической устойчивости методом грубой квадратурной мажорации. Записки семинара по теории устойчивости движения. М.: Тр. ВВИА им. Н Е. Жуковского, 1945. Вып. 135. C. 3-27.

- Моисеев Н.Д. Об определении фигуры геоида нерегуляризованной Земли. Астрономический журнал. 1933. Т. 10, вып. 4. С.421-429.

- Моисеев Н.Д. О современном состоянии качественной небесной механики. Ч. I. Об областных характеристиках семейств траекторий в случае двух степеней свободы. Астрономический журнал. 1939. Т. 16, вып. 4. С.69-86.

- Моисеев Н.Д. Очерки развития механики. М.: Изд-во МГУ, 1961.

- Моисеев Н.Д. Очерки развития теории устойчивости. М.-Л.: Гостехтеоретиздат, 1950.