Многокритериальная методика оценки потенциальных приоритетов региональной структурной политики в условиях новой индустриализации

Автор: Марина Викторовна Курникова, Анатолий Викторович Нижегородов

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современном мире, где экономическая ситуация каждого региона может кардинально отличаться от общенациональной, вопросы регионального развития и структурной политики приобретают особую актуальность. Эффективное управление экономическими ресурсами и определение приоритетов региональной политики в условиях новой индустриализации требуют комплексного подхода и детального анализа. Цель. Разработка и применение многокритериальной методики оценки потенциальных приоритетов региональной структурной политики в условиях новой индустриализации. Материалы и методы. Использованы официальные данные Росстата и Самарастата за 2016–2023 гг. На основе сопоставления текущей структуры экономики Самарской области с целевой моделью, соответствующей требованиям новой индустриализации, предложена методика, включающая три этапа: 1) анализ BCG-матрицы для классификации отраслей по темпам роста (2016–2023 гг.) и вкладу в валовой региональный продукт; 2) группировка промышленной продукции по технологическим переделам (нижние, средние, верхние) на основе подхода Российского экспортного центра; 3) многокритериальная оценка отдельных показателей, характеризующих виды экономической деятельности Самарской области, объединенных в экономические, ресурсно-инфраструктурные и инновационно-технологические группы. Результаты. В ходе BCG-анализа определено, что ключевыми отраслями являются добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Выявлены основные структурные дисбалансы Самарской области: доминирование сырьевого сектора, низкая глубина переработки, концентрация инвестиций в традиционные отрасли при дефиците финансирования высокотехнологичных направлений. На основе многокритериальной оценки выделены лидеры суммарного рейтинга: обрабатывающие производства, торговля, транспорт, добыча полезных ископаемых и связь. Выводы. Необходимо переформатировать структурную политику в направлении технологической модернизации, институциональной поддержки инноваций и инфраструктурной синхронизации. Предложенная методика позволяет диагностировать дисбалансы и ранжировать инструменты политики, что может служить основой для разработки стратегий регионального развития в условиях новой индустриализации.

Регион, структурная политика, отраслевая структура, многокритериальная оценка, новая индустриализация

Короткий адрес: https://sciup.org/147251899

IDR: 147251899 | УДК: 332.12 | DOI: 10.17072/1994-9960-2025-3-288-309

Текст научной статьи Многокритериальная методика оценки потенциальных приоритетов региональной структурной политики в условиях новой индустриализации

Современные геоэкономические трансформации, сопровождающиеся дезинтеграцией глобальных торговых союзов и перестройкой международных производственных цепочек, актуализируют задачу переосмысления стратегий регионального развития в Российской Федерации. Как показывают исследования [1; 2], санкционное давление 2022–2023 гг. не только обострило структурные дисбалансы экономики, но и выявило новые точки роста, связанные с переориентацией промышленного потенциала регионов. В этих условиях ключевым вызовом становится преодоление исторически сложившейся экспортно-сырьевой модели, которая сохраняет доминирование в 67 % субъектов РФ [3].

Особую значимость приобретает разработка инструментов структурной политики, адаптированных к специфике регионов. Традиционные рыночные механизмы, как отмечается в работах Е. Б. Ленчук [3], Т. А. Оруч [4; 5], демонстрируют ограниченную эффективность в условиях импортозамещения и необходимости ускоренной технологической модернизации. Это подтверждается опытом Самарской области, где, по данным Самарастата на 2023 г., промышленный сектор формирует 41,1 %1 валового регионального продукта (ВРП), при этом сохраняется высокая зависимость от низкотехнологичных переделов в машиностроении и нефтехимии.

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами. Во-первых, наблюдается значительная неравномерность регионального развития, когда основная часть прироста в реальном секторе экономики сосредоточена в ограниченном числе субъектов с крупными агломерациями [6], что усиливает социально-экономические дисбалансы. Во-вторых, современный этап ин- ституциональных преобразований требует перехода к риск-ориентированному управлению [7], что предполагает применение новых критериев и инструментов для приоритизации отраслей с учетом не только их экономической эффективности, но и инновационного потенциала. Наконец, реализация стратегии новой индустриализации диктует необходимость развития высокотехнологичных производств и активного внедрения цифровых технологий, что подтверждается заметным ростом их доли в промышленном секторе за последние годы2.

Все эти факторы делают особенно важным формирование научно обоснованных методов отбора приоритетных направлений структурной политики на региональном уровне. В то же время в современных российских условиях особую актуальность приобретает анализ опыта не развитых стран с устоявшейся индустриальной структурой (например, Германии или Китая), а именно новых индустриальных стран (НИС), которые сумели осуществить структурную трансформацию экономики в сжатые сроки. Такой подход обусловлен необходимостью поиска эффективных инструментов ускоренного перехода от сырьевой (в том числе аграрной) модели к экономике, основанной на индустриальном и инновационном росте. Ключевыми факторами успешной трансформации НИС стали целенаправленное развитие обрабатывающей промышленности как базы роста, ориентация на экспорт, внедрение современных технологий и активное развитие НИОКР, поддержка национальных компаний с потенциалом выхода на внешние рынки, инвестиции в образование и инфраструктуру, а также масштабная урбанизация. Отдельные показатели, характеризующие структурную трансформацию экономики НИС разных волн: Южной Кореи, Малайзии и Индии – представлены в табл. 1. Выбор этих стран позволяет проследить, как различные стартовые условия влияли на отраслевую структуру и динамику экономического роста.

Опыт рассматриваемых стран позволяет создать целевую модель отраслевой структуры региональной экономики, в которой формируется диверсифицированная промышленная база, сочетающая модернизированные базовые отрасли с высокотехнологичными секторами, способная производить продукцию, конкурентоспособную на национальном и глобальном рынках. Как показывает опыт зарубежных стран, такая структура обеспечивает не только рост добавленной стоимости и экспортного потенциала, но и интеграцию региона в глобальные производственные цепочки, что является необходимым условием для ускоренного перехода к новой индустриализации.

В связи с этим в статье предложена исследовательская методика, позволяющая комплексно оценить потенциал структурной трансформации существующей отраслевой структуры региона в диверсифицированную эконо- мику с высокой долей высокотехнологичной обрабатывающей промышленности, а также определить направления и приоритеты ее трансформации с учетом лучших международных практик.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗАИССЛЕДОВАНИЯ

Современные исследования в области региональной экономики все чаще обращаются к концепциям корпоративного управления [8], что обусловлено необходимостью повышения конкурентоспособности территорий в условиях глобальных вызовов. Одной из ключевых стала идея «регион как квазикорпорация» [9– 11], предполагающая рассмотрение региона как самостоятельного агента, конкурирующего за ресурсы и инвестиции. Этот подход позволяет адаптировать инструменты стратегического менеджмента, такие как матрица BCG (Boston Consulting Group), для анализа отраслевой структуры [12].

Табл. 1. Сравнительная характеристика структурной трансформации экономики новых индустриальных стран Table 1. Comparative analysis of structural transformation in the economies of newly industrialized countries

|

Показатель |

Южная Корея |

Малайзия |

Индия |

|||

|

1960 |

2023 |

1970 |

2023 |

1990 |

2023 |

|

|

ВВП на душу населения, в текущих ценах, дол. |

158,27 |

33 121,37 |

1 186,12 |

11 379,09 |

371,09 |

2 480,79 |

|

Доля обрабатывающей промышленности и строительства в ВВП, % |

17,33 |

31,6 |

24,71 |

42,20 |

27,45 |

25,03 |

|

Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности в современной экономике страны |

Автомобилестроение, электроника и полупроводники, судостроение, химическая |

Электроника и электротехника, автомобилестроение, нефтехимия, пищевая и резинотехническая |

Машиностроение, фармацевтика, сталелитейная, текстильная, химическая |

|||

|

промышленность |

промышленность |

промышленность |

||||

|

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, % |

2,64 |

44,0 |

45,56 |

68,58 |

13,37 |

31,92 |

|

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте, % |

н/д |

30,07 |

н/д |

59,42 |

2,17 (2007) |

5,14 (2024) |

|

Доля расходов на НИОКР |

5,21 |

0,95 |

1,32 |

|||

|

в ВВП, % |

(2022) |

(2020) |

(2022) |

|||

Источник: рассчитано авторами по данным Всемирного Банка:

Source: calculated by the authors with regard to the data taken from the World Bank:

Исследования M. Sotarauta и R. Pulkkinen демонстрируют, что применение BCG-матрицы на региональном уровне, с осями «темп роста ВРП» и «вклад отрасли в региональную занятость», помогает выявить перспективные отрасли и минимизировать риски сырьевой зависимости [13]. В русскоязычных работах применение матрицы BCG для анализа региональных экономик также имеет устойчивую традицию: работы Т. П. Данько и соавторов [14; 15], М. С. Оборина и соавторов [16], М. Ю. Малкиной [17] демонстрируют возможности адаптации этого инструментария в региональных исследованиях и формируют основу для риск-ориентированного подхода к управлению региональными специализациями, сочетающего классические методы стратегического менеджмента и институциональные особенности РФ.

Важным контекстом для проведения таких исследований выступает новая индустриализация – современный этап технологического развития обрабатывающей промышленности на основе цифровых технологий и автоматизации. В отличие от традиционной индустриализации, ориентированной на механизацию, новая модель акцентирует внимание на создании интеллектуальных производственных систем [18]. Как подчеркивает Л. С. Бляхман [19], критерием ее эффективности является не рост ВВП, включающего виртуальные услуги, а повышение комплексной производительности и качества жизни. Автор отмечает, что ключевым драйвером становится массовое инновационное предпринимательство, способное заменить гигантские корпорации малыми и средними предприятиями, а также сместить акцент в себестоимости продукции с сырьевых издержек на затраты на информацию, энергию и человеческий капитал. Эти идеи перекликаются с работами С. Ю. Глазьева [20] и В. М. Пол-теровича [21; 22], в которых авторы говорят о необходимости перехода к наукоемким производствам в российской экономике. Ученые уральской экономической школы (Я. П. Силин,

Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова [23; 24]) в своих исследованиях подчеркивают уникальную роль региона как «лаборатории реиндустриализации», где сочетание исторического промышленного наследия и современных научно-технологических компетенций создает условия для апробации гибридных моделей. Их работы акцентируют потенциал промышленного комплекса Урала в качестве драйвера для внедрения аддитивных технологий, робототехники и цифровых двойников, что подтверждается текущими проектами в кооперации с «Рос-атомом» 1 .

В указанных исследованиях новая индустриализация трактуется как этап развития, основанный на массовом внедрении цифровых и интеллектуальных технологий, формировании гибких производственных систем, а также смещении акцента с сырьевых на наукоемкие отрасли. В отличие от неоиндустриальной экономики, где основной акцент делается на сервисных и инновационных секторах [25; 26], новая индустриализация предполагает глубокую технологическую трансформацию именно обрабатывающих производств, интеграцию цифровых платформ и развитие человеческого капитала как ключевого ресурса роста.

Региональные исследования в парадигме новой индустриализации подчеркивают, что выбор специализаций должен базироваться на анализе уникальных конкурентных преимуществ региона (ресурсная база, инфраструктура, кадры) [27], оценке глобальных трендов (спрос на ESG-продукцию, декарбонизация) [28; 29], учете рисков диверсификации экономики [30; 31].

В научной литературе довольно распространены разнообразные количественные и качественные методы оценки отраслевой структуры региональной экономики, помогающие выявить перспективные специализации. Наиболее распространенным методом, позволяющим количественно оценить структуру региональной экономики, является расчет коэф- фициентов отраслевой специализации (локализации), которые дают возможность сопоставить долю отрасли в ВРП с соответствующей долей на национальном уровне и тем самым выявить отрасли с выраженной концентрацией или, напротив, недостаточной представленностью в экономике региона [32–34]. Согласно парадигме «регион как квазикорпорация» авторы активно применяют методы стратегического анализа, например сочетание SWOT-анализа с кластерными моделями для идентификации точек роста [35; 36], методы сравнительного анализа структуры с эталонными или целевыми моделями [37]. Однако, несмотря на широкое распространение, существующие методы, на наш взгляд, обладают рядом ограничений: как правило, они учитывают лишь статические параметры (доля отрасли в ВРП или занятости), игнорируя динамические аспекты развития и технологические переделы, не отражают структурные риски, связанные с технологическим отставанием или сырьевой зависимостью региона, не учитывают многомерность отраслевой структуры региональной экономики, ограничиваясь анализом отдельных структурных параметров, что предопределяет необходимость развития более комплексных и адаптивных подходов к оценке отраслевой структуры в условиях новой индустриализации.

В целом теоретические основы выбора региональных специализаций эволюционировали от классических моделей сравнительных преимуществ [38] и полюсов роста [39] к современным концепциям кластеров [40] и «умной специализации» [41]. Последняя подразумевает сочетание эндогенного потенциала и стратегического позиционирования в глобальных нишах [42; 43]. Однако в российской практике, как показал анализ разработанной еще в 2019 г. Стратегии пространственного развития РФ

до 2025 г.1, сохранялись противоречия между декларируемыми «точками роста» и реальными структурными ограничениями. С точки зрения И. В. Митрофановой и соавторов [44], документ не содержал критериев определения эффективности (неэффективности) региональных специализаций, а по мнению В. Е. Селиверстова [45], стратегия игнорировала необходимость оценки технологических переделов, что усугубляет зависимость регионов от низких звеньев цепочек добавленной стоимости. Обновленная в 2024 г. пространственная стратегия2, хотя и актуализирует целевые ориентиры развития отраслевой структуры федеральных округов, но, в отличие от прошлой версии документа, не содержит детализации региональной специфики.

Таким образом, современные подходы к формированию региональных специализаций остаются неполными: они редко учитывают технологические переделы, ограничиваются узким набором экономических показателей и слабо адаптированы к российским реалиям. Предлагаемая в настоящей статье методика стремится восполнить эти пробелы, объединяя использование инструментария стратегического менеджмента, анализ переделов и многокритериальную оценку, что дает возможность комплексно оценить потенциал отраслей в условиях новой индустриализации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование базируется на трехэтапной методике оценки видов экономической деятельности Самарской области.

-

1. Построение матрицы BCG для отраслей (ВЭД) экономики региона с расчетом темпов роста ВЭД за период 2016–2023 гг. и оценкой вклада в ВРП. Матрица позволяет классифи-

- цировать отрасли по категориям «Звезды», «Дойные коровы», «Трудные дети» и «Собаки», что соответствует парадигме «регион как квазикорпорация» и создает основу для риск-ориен-тированного управления.

-

2. Построение аналогичной матрицы BCG для видов промышленной продукции с выделением двух групп (сырьевой и несырьевой) на основе подхода Российского экспортного центра (РЭЦ) к классификации экспортных товаров1.

-

3. Разработка и апробация многокритериальной оценки видов экономической дея-

- тельности с использованием комплекса показателей, разделенных на три группы:

Сырьевая группа включает материалы, имеющиеся в природной среде и извлекаемые из нее (минеральное топливо, руды и другие полезные ископаемые, древесина), а также массовые отходы, преимущественно вторичные (из отслуживших изделий), такие как лом черных и основных цветных металлов, макулатура и т. п.

Несырьевую группу принято делить на три подгруппы с выделением технологических переделов (верхних, средних, нижних). Несырьевая продукция нижних переделов включает товары, характеризующиеся невысокой степенью переработки и ее простотой. К несырьевой продукции средних переделов отнесены промежуточные продукты, являющиеся результатом многостадийной и достаточно глубокой переработки исходных материалов, или готовые продукты невысокой сложности. Несырьевая продукция верхних переделов включает главным образом готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов. Кроме того, в нее входят некоторые высокотехнологичные материалы и промежуточные продукты, такие как радиоактивные соединения и компоненты лекарств.

Применение подхода РЭЦ к анализу регионального промышленного производства позволяет оценить его технологическую структуру и определить приоритетные направления в контексте новой индустриализации.

-

– экономические – отражают финансовую эффективность, доходность и рыночную активность отраслей (сальдированный финансовый результат, рентабельность, оборот организаций, индексы добавленной стоимости, количество предприятий по ВЭД);

– ресурсно-инфраструктурные – характеризуют материальную базу, трудовые ресурсы и состояние основных фондов (среднегодовая численность занятых, стоимость основных фондов, степень износа основных фондов);

– инновационно-технологические – оценивают потенциал цифровизации, технологическое развитие и инновационную активность предприятий анализируемых отраслей (использование цифровых технологий, затраты на внедрение цифровых технологий, инвестиции в основной капитал).

Индексы по каждому показателю рассчитываются и суммируются для получения интегрального рейтинга ВЭД. Виды ВЭД с максимальными значениями суммарного индекса определяются как приоритетные для региональной структурной политики.

Выбор показателей для многокритериальной оценки обоснован анализом современной библиографии по структурной трансформации экономики: экономические характеристики структурных сдвигов и лежащие в их основе факторы, связанные с ресурсной и инфраструктурной обеспеченностью, приведены в работах Е. В. Лукина, Т. В. Усковой [46], Ю. В. Вер-таковой, Ю. С. Положенцевой [47], Н. М. Румянцева и соавторов [48] и других, а включение инновационно-технологических индикаторов отражает требования новой индустриализации [49].

Предлагаемая в статье методика, состоящая из трех этапов, обеспечивает сбалансированный и комплексный подход к выбору приоритетов трансформации отраслевой структуры региональной экономики в условиях но- вой индустриализации. Она учитывает как текущие экономические показатели, так и потенциал технологической модернизации.

В качестве объекта исследования выступает Самарская область, что обусловлено необходимостью оценки релевантности выбранных критериев для старопромышленных регионов, хотя и имеющих развитую промышленную базу традиционных отраслей, но обладающих высоким потенциалом технологической модернизации. Кроме того, регион демонстрирует типичные для России проблемы структурных диспропорций и сырьевой зависимости, что делает его репрезентативным для апробации предложенной методики и выработки универсальных управленческих решений.

Для расчета использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат)1 и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (Самарастат)2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Классификация отраслей по матрице BCG: основа для структурной перестройки экономики региона (стратегическое позиционирование)

Для выявления отраслей с наибольшим вкладом в экономику региона был применен BCG-анализ. Традиционно он используется для оценки и оптимизации портфеля продуктов на основе двух ключевых показателей: доли рынка и темпов роста рынка.

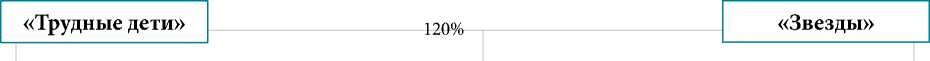

В рамках исследования проведена классификация отраслей (ВЭД) экономики Самарской области на основе матрицы BCG, где:

– ось X – темп роста отрасли за период 2016–2023 гг., рассчитанный по формуле среднего геометрического значения, в %;

– ось Y – доля отрасли в ВРП, рассчитанная как среднеарифметическое значение соответствующих долей за 2016–2023 гг., в %.

Квадранты матрицы определены следующим образом:

-

– «Звезды» – высокий темп роста (>5 %) и значительный вклад в ВРП (>10 %);

-

– «Дойные коровы» – низкий темп роста (<5 %) и высокий вклад в ВРП (>10 %);

-

– «Трудные дети» – высокий темп роста (>5 %) и низкий вклад в ВРП (<10 %);

-

– «Собаки» – низкий темп роста (<5 %) и незначительный вклад в ВРП (<10 %).

Пороговые значения для классификации отраслей по квадрантам матрицы BCG выбраны на основе анализа средних темпов роста и вкладов в ВРП по регионам Приволжского федерального округа за 2016–2023 гг.: значение 5 % по темпу роста соответствует среднему уровню динамики ведущих отраслей регионов округа, а порог 10 % по вкладу в ВРП отражает значимость отрасли для экономики субъекта.

Распределение отраслей в соответствии с проведенным анализом показано на рис. 1.

Результаты стратегического позиционирования демонстрируют, что промышленный каркас региона формируют две отрасли-«Звезды»: добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства, совокупный вклад которых в валовой региональный продукт составляет 41,5 % при среднегодовом темпе роста около 108 %. Это отражает исторически сложившуюся индустриальную специализацию региона, усиленную развитием нефтедобывающего сектора. Индекс промышленного производства в 2023 г. достиг 109,2 %, а в сегменте обрабатывающих производств – 116 %3, что подтверждает значительный потенциал указанных секторов для региональной экономики.

Культура и спорт

118%

116%

Прочие услуги

Образование

Гостиницы и общепит

114%

с Торговля

-3

Связь

Здравоохранение

Коммунальные услуги

Финансы

।______________________________________________________________________________________

Добыча полезных ископаемых

с

Административная деятельность

Госуправление

АПК

106%

Услуги водоснабжения

с

« Собаки »

Наука

104%

102%

100%

е Операции с недвижимым имуществом

Обрабатывающие производства

Средняя доля в ВРП, 2016–2023

« Дойные коровы »

Источник: рассчитано авторами.

Source: calculated by the authors.

Рис. 1. Распределение отраслей экономики Самарской области по квадрантам матрицы BCG

Fig. 1. Distribution of economic sectors in Samara region by BCG matrix quadrants

К категории «Звезд» также относятся торговля (вклад в ВРП – 10,2 %, темп роста – 112,8 %), значимость которой обусловлена выгодным транспортно-логистическим положением региона на пересечении важнейших международных транспортных коридоров, и операции с недвижимым имуществом (вклад в ВРП – 10,8 %, темп роста – 107,5 %) – индикатор урбанизации и роста инвестиционной привлекательности экономики региона.

Данные отрасли играют определяющую роль в формировании региональной эконо- мической структуры и определении направлений структурной политики, представляя собой зоны концентрации потенциального роста и инновационной активности. Примечательным является синхронный характер их развития, характеризующийся сопоставимыми темпами роста (107–112 %), что является нетипичным для многих регионов Российской Федерации, где, как правило, наблюдается доминирование одного или двух секторов экономики. Данная сбалансированность, с одной стороны, свидетельствует об устойчивости региональной экономической системы, а с другой - ставит задачу поддержания динамичного развития этого комплекса отраслей и недопущения «перегрева» отдельных его элементов. Решение данной задачи видится в акцентировании внимания на развитии высокотехнологичных переделов, где Самарская область пока демонстрирует отставание от регионов-лидеров (например, в сфере глубокой переработки нефти, ориентированной на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, а не на экспорт сырья).

К «Дойным коровам» в матрице не отнесен ни один из видов экономической деятельности.

Особого внимания заслуживает группа отраслей категории «Трудные дети», демонстрирующих высокую динамику развития при относительно невысоком вкладе в ВРП: административная деятельность, транспортнологистический комплекс, строительство, государственное управление, агропромышленный комплекс, наука, образование, гостиничный бизнес и общественное питание, сфера телекоммуникаций, здравоохранение. Почти все они, кроме деятельности в области информации и связи, обеспечивают вклад в региональную экономику, на 0,2-0,5 п. п. превышающий аналогичный средний показатель по Приволжскому федеральному округу, что связано со значимыми конкурентными преимуществами Самарской области в соответствующих сферах: транспортная инфраструктура региона интегрирована в международный коридор «Север -Юг», область остается в лидерах Приволжского федерального округа по объему жилищного строительства1, региональный АПК способен обеспечивать не только внутренние потребности региона, но и экспорт2, а гостиничный бизнес и сфера общественного питания развиваются на фоне растущего туристического потока. Однако данные отрасли требуют на правленных инвестиций для реализации их потенциала в контексте диверсификации региональной экономики.

В категории «Собаки» оказались финансы и услуги водоснабжения: эти виды экономической деятельности характеризуются одновременно низким вкладом в структуру ВРП и невысокими темпами роста. Так, доля финансового (и страхового) сектора в экономике России в целом является низкой и составляет всего 0,5 %, однако вследствие концентрации банков, финансовых учреждений и страховых компаний в г. Москве (1,6%), в федеральных округах (кроме Центрального федерального округа) их вклад варьируется от 0,1 % (СевероКавказский, Уральский, Дальневосточный федеральные округа) до 0,3 % (Приволжский федеральный округ, в который входит Самарская область с показателем 0,3%), а рост данного сектора сдерживается тем, что филиалы в регионах редко масштабируются. Однако значимость этого ВЭД в региональной экономике обусловлена обеспечением ликвидности (кредитование оборотных средств, расчетные операции) для промышленных предприятий. Аналогично услуги водоснабжения, несмотря на стагнацию и низкий вклад (0,6%), обеспечивают инфраструктурную основу для работы промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Таким образом, матрица BCG на первом этапе позволяет выявить макроуровневые драйверы региональной экономики, а также определить системообразующие, пусть и не всегда быстрорастущие, отрасли, без которых невозможна эффективная работа производственного и социального комплексов региона. Это создает основу для дальнейшего углубленного анализа и формирования сбалансированной структурной политики, учитывающей не только лидеров роста, но и ключевые инфраструктурные сектора.

Технологические переделы промышленной продукции Самарской области

Результаты распределения видов промышленной продукции Самарской области по технологическим переделам, которое осуществ- лено с использованием инструментария матрицы BCG (рис. 2) и классификации Российского экспортного центра (табл. 2), продемонстрировали существенные структурные особенности промышленного производства региона, требующие внимания в контексте новой индустриализации.

« Трудные дети »

10%

« Звезды »

Пищевые продукты

Готовые металлические изделия о а к

100%

Электрическое оборудование

>s S к

Напитки

Резиновые и пластмассовые изделия

Предоставление услуг в области добычи ПИ

Полиграфическая деятельность

Машины и оборудование

0%

« Собаки »

Компьютеры, электронные и оптические изделия

Одежда

Бумага и бумажные изделия

Лекарственные средства

Среднегодовой вклад в промышленное производство, %, 2016–2023

« Дойные коровы »

Источник : рассчитано авторами.

Source: calculated by the authors.