Многолетняя изменчивость концентрации твердых частиц органического углерода в акватории дальневосточных морей по данным спутниковых наблюдений

Автор: Ващенко Д.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 12-2 (99), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию многолетней изменчивости концентрации твердых частиц органического углерода (POC) в акваториях Дальневосточных морей (Японское, Охотское, Берингово) на основе спутниковых наблюдений. На основе данных гиперспектральной системы MODIS (2003-2022 гг.), был выполнен анализ пространственно-временной изменчивости концентрации твердых частиц органического углерода. Выявлены тенденции к снижению концентраций с различной скоростью в каждом из морей, что вероятно связано с глобальным потеплением и изменениями углеродного цикла. Установлены региональные и сезонные закономерности распределения POC, включая максимумы концентраций в весенне-летний период, вызванные цветением фитопланктона.

Твердые частицы органического углерода, японское море, охотское море, берингово море, углеродный цикл, глобальное потепление

Короткий адрес: https://sciup.org/170208492

IDR: 170208492 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-12-2-13-17

Текст научной статьи Многолетняя изменчивость концентрации твердых частиц органического углерода в акватории дальневосточных морей по данным спутниковых наблюдений

Изменчивость концентрации твердых частиц органического углерода в морских экосистемах играет ключевую роль в глобальном углеродном цикле, оказывая значительное влияние на биогеохимические процессы в океанах [1]. Углеродный цикл представляет собой сложную систему биогеохимических процессов, обеспечивающих обмен углерода между различными геосферами планеты, включая атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу [2, 3]. Важнейшими аспектами углеродного цикла являются фиксация углерода в ходе фотосинтеза морских фитопланктонных сообществ [4], гетеротрофное дыхание, биохимическое разложение органических веществ в океанских водах, карбонатная седиментация в морских отложениях, а также вулканогенная и антропогенная эмиссия углекислого газа и метана [5]. Эти процессы поддерживают динамическое равновесие углерода в морской акватории и влияют на глобальные климатические системы, парниковый эффект и устойчивость морских экосистем.

Морские экосистемы занимают центральное место в глобальном углеродном цикле, выполняя важнейшую функцию по поглощению значительной доли антропогенных вы- бросов углекислого газа (CO₂) из атмосферы и аккумулируя значительные объемы как органического, так и неорганического углерода в морских осадках. В этих системах органический углерод представлен двумя основными фракциями: растворенным органическим углеродом (DOC) и твердыми частицами органического углерода (POC). Последние, являясь взвешенными в водной толще биогенными частицами, образуются в результате первичной продукции фитопланктона и последующей агрегации органического вещества. Эти частицы играют критическую роль в функционировании биологического насоса, который осуществляет транспортировку углерода из поверхностных слоев океана в глубокие, способствуя его долговременному захоронению в морских осадках. Таким образом, морские экосистемы выполняют важную функцию в регуляции концентрации атмосферного CO₂ и в глобальном углеродном цикле, оказывая существенное влияние на климатические процессы планеты.

Акватории Дальневосточных морей (Японское, Охотское, Берингово моря) представляют собой сложные и динамичные экосистемы, отличающиеся уникальными гидрологиче- скими и климатическими характеристиками, а также высокой биологической продуктивностью. Ключевым аспектом исследования этих морских регионов является интенсивный обмен углерода между атмосферой, поверхностными и глубоководными слоями, который определяется как природными биогеохимическими процессами, так и антропогенными факторами. Эти процессы включают в себя биологическую продукцию и разложение органического вещества, а также физические механизмы вертикального перемешивания и горизонтальных течений, что формирует сложную и многослойную картину углеродного баланса в данном регионе. К примеру, ежегодный поток углерода между поверхностными и глубоководными слоями в Охотском море составляет около 0,8-1,2 Гт. Углубленное понимание механизмов углеродного цикла в этих акваториях имеет критическое значение для разработки стратегий по смягчению последствий изменения климата и обеспечению устойчивого управления морскими ресурсами.

Цель работы – анализ многолетней изменчивости концентрации твердых частиц органического углерода в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей, рассчитанных по спутниковым данным.

Материалы и методы исследования

Для исследования динамики концентрации твердых частиц органического углерода в заливе Анива за период 2003–2022 годов были использованы данные, полученные с помощью гиперспектральной системы MODIS, установленной на научно-исследовательском спутнике Aqua. Спутник Aqua является частью комплексной программы NASA Earth Observing System (EOS), которая включает три специализированных спутника – Terra, Aqua и Aura, предназначенных для мониторинга земной поверхности, водных ресурсов и атмосферы. В рамках данного исследования было проанализировано 240 картографических схем среднемесячной концентрации твердых частиц органического углерода с пространственным разрешением 4 км. Эти данные были получены через сервис Ocean Color Web в формате стандартных продуктов MODIS и представлены в формате NetCDF, что обеспечивает их высокую совместимость и удобство для дальнейшего анализа.

Для расчёта статистических параметров концентрации твердых частиц органического углерода было разработано программное обеспечение, предназначенное для анализа многомерных файлов в формате NetCDF [6]. Данное программное обеспечение предоставляет возможность построения векторных карт для различных статистических показателей, таких как средние значение, накопленная сумма, тенденции, стандартное отклонение, а также количество и доля непустых значений по интересующей переменной из коллекции файлов. Кроме того, программа позволяет производить вычисления статистических параметров для произвольно заданных регионов.

Результаты исследования и их обсуждение

Пространственно-временная изменчивость

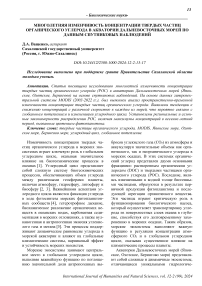

Пространственно-временная изменчивость концентрации твердых частиц органического углерода является ключевым аспектом изучения биогеохимических процессов в морских экосистемах. Анализ полученных данных показал, что потоки твердых частиц органического углерода в акваториях Дальневосточных морей имеет тенденцию к снижению со скоростью: Японское море – 1,7% / 20 лет, Охотское море – 5% / 20 лет, Берингово море – 8,5% / 20 лет. В Охотском и Беринговом морях выявленное снижение, вероятно, обусловлено воздействием глобального потепления. Этот вывод подкрепляется наблюдаемыми изменениями в углеродном цикле и сопряженных с ним биогеохимических процессах. Трансформация углеродного баланса в указанных регионах свидетельствует о значительных изменениях в функционировании морских экосистем, вызванных климатическими факторами (рис. 1).

Значения концентрации твердых частиц органического углерода в исследованных акваториях варьируют в диапазоне от 123 до 279 мг/м³. Для Японского моря этот показатель составляет в среднем 162 мг/м³, для Охотского моря – 255 мг/м³, а для Берингова моря – 215 мг/м³. Эти значения демонстрируют существенные региональные различия, связанные с особенностями гидрологического и климатического режима каждого из морей.

Следует подчеркнуть, что в зимний период сбор данных о концентрации твердых частиц органического углерода в отдельных районах акваторий затруднен. Основными причинами являются наличие морского льда и высокая облачность, ограничивающие возможности получения надежных спутниковых наблюдений. Указанные факторы могут приводить к завышению многолетних средних значений концентраций, что необходимо учитывать при интерпретации результатов.

Рис. 1. Многолетняя изменчивость концентрации твердых частиц органического углерода за период с 2003 по 2022 гг.

Внутригодовой цикл

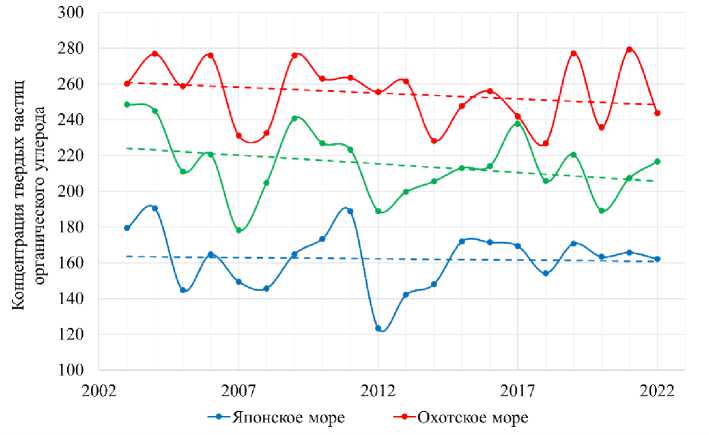

Внутрисезонная изменчивость концентрации твердых частиц органического углерода в акватории Берингова, Охотского и Японского морей носят ярко выраженный сезонный характер. Максимальные значения данных показателей регистрируются в весенне-летний период, что в значительной степени обусловлено интенсивным фитопланктонным цветением, усиленной биопродуктивностью и повышенной инсоляцией, сопровождающейся ростом температуры поверхностных вод. В указанный сезон функционирование биологического насоса усиливается, способствуя активному вертикальному переносу органического углерода из фотической зоны в глубинные горизонты.

В осенне-зимний период наблюдается снижение концентрации твердых органоуглерод-ных частиц, связанное с уменьшением биопродуктивности, вызванной сокращением светового дня, понижением температуры и ухудшением условий для фотосинтетической активности фитопланктона. Дополнительные сложности в оценке концентраций в зимние месяцы создают факторы, затрудняющие дистанционное зондирование, такие как формирование ледового покрова и повышенная облачность, что ведет к возникновению дополнительной неопределенности в интерпретации внутригодовых трендов.

Рис. 2. Внутрисезонная изменчивость твердых частиц органического углерода

Максимальные концентрации твердых частиц органического углерода в водах Берингова, Охотского и Японского морей достигаются в различные сезоны, отражая специфику местных гидрологических, биологических и климатических условий. Анализ сезонной динамики позволяет выявить характерные черты формирования биопродуктивности в каждом из указанных регионов.

В Охотском море пик концентраций приходится на май, когда средний показатель достигает 277,15 мг/м³. Наступление максимума в этот период обусловлен интенсивным весенним цветением фитопланктона, усиленным увеличением солнечной радиации, прогревом поверхностного слоя и поступлением значительного количества питательных веществ, высвобождаемых в процессе таяния ледового покрова. Ледовый покров в данном регионе способствует формированию четко выраженной стратификации водной толщи, создавая благоприятные условия для фотосинтеза и повышенной биопродуктивности.

В Японском море наибольшая концентрация органического углерода регистрируется в апреле (280,20 мг/м³), что связано с более ранним наступлением благоприятных термических условий. Сравнительно высокий уровень тепла и интенсивная стратификация водных масс способствуют ускоренному росту весеннего цветения фитопланктона.

В Беринговом море максимальные показатели отмечаются в мае (250,81 мг/м³), однако они несколько ниже, чем в других проанализированных акваториях. Такое отставание объясняется холодным климатом региона, продолжительным сохранением ледового покрова и сравнительно низким уровнем солнечной инсоляции в начале весеннего периода. Эти факторы замедляют развитие фитопланктонных сообществ, приводя к сдвигу сезонного максимума биопродуктивности на более поздние сроки, по мере прогревания водной толщи и увеличения светового дня.

Выводы

-

1. Проведенный анализ многолетней изменчивости концентрации твердых частиц органического углерода (POC) в акваториях Дальневосточных морей (Японское, Охотское и Берингово моря) с использованием данных спутниковых наблюдений гиперспектральной системы MODIS выявил общую тенденцию к снижению концентраций POC за последние два десятилетия. Скорость снижения составила: для Японского моря – 1,7% за 20 лет, для Охотского моря – 5% за 20 лет, для Берингова моря – 8,5% за 20 лет.

-

2. Пространственное распределение POC демонстрирует значительные региональные различия, связанные с особенностями гидрологических и климатических условий каждого моря. Средние значения концентраций POC составляют: Японское море – 162 мг/м³, Охотское море – 255 мг/м³, Берингово море – 215 мг/м³.

-

3. Сезонная изменчивость концентраций POC подчиняея ярко выраженному внутригодовому циклу, достигая максимальных значений весной и летом в Японском море максимум регистрируется в апреле, в Охотском и Беринговом море – в мае.

Список литературы Многолетняя изменчивость концентрации твердых частиц органического углерода в акватории дальневосточных морей по данным спутниковых наблюдений

- Hedges J.I., Keil R.G. Sedimentary organic matter preservation: an assessment and speculative synthesis // Marine Chemistry. - 1995. - № 49 (2-3). - P. 81-115. EDN: APIJJN

- Hansell D.A., Carlson C.A. (Eds.). (2014). Biogeochemistry of Marine Dissolved Organic Matter. Academic Press.

- Sarmiento J.L., Gruber N. (2006). Ocean Biogeochemical Dynamics. Princeton University Press.

- Behrenfeld M.J., Falkowski P.G. Photosynthetic rates derived from satellite-based chlorophyll concentration // Limnology and Oceanography. - 1997. - № 42(1). - P. 1-20.

- Jiao N., Herndl G.J., Hansell D.A., Benner R., Kattner G., Wilhelm S.W., Kirchman D.L., Weinbauer M.G., Luo T., Chen F., Azam F. Microbial production of recalcitrant dissolved organic matter: long-term carbon storage in the global ocean // Nature Reviews Microbiology. - 2010. - № 8(8). - P. 593-599.

- Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2024662834. "NetCDF Processing". 2024. Авт.: Шумилов И.В., Ващенко Д.А., Романюк В.А. № 2024661302 от 20.05.2024; опубл. 30.05.2024.