Многоуровневая модель анализа прочности конструкций из полимерных композитов при многофакторном нагружении

Автор: Осяев Олег Геннадьевич, Татурин Юрий Александрович, Костин Алексей Михайлович, Жуков Артур Владимирович

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 5 (56) т.11, 2011 года.

Бесплатный доступ

Предложена математическая модель для анализа сложного напряженно-деформированного состояния многослойных несущих конструкций летательных аппаратов, представленная в виде системы уравнений связи параметров нагружения, напряжений и деформаций. Для решения системы уравнений использован комплексный многоуровневый метод решения, позволяющий учесть особенности геометрии конструкции и поведения конструкционных материалов в процессе многофакторного нагружения.

Длительная прочность, напряженно-деформированное состояние, ползучесть

Короткий адрес: https://sciup.org/14249594

IDR: 14249594 | УДК: 539.3

Текст научной статьи Многоуровневая модель анализа прочности конструкций из полимерных композитов при многофакторном нагружении

Установлено [1], что закономерности ползучести основных конструкционных полимерных материалов в широком диапазоне напряжений удовлетворительно описываются линейными наследственными уравнениями. В общем случае пространственного теплового и напряженно-деформированного состояния краевая задача линейной наследственной теории ползучести сводится к решению уравнений наследственной термовязкоупругости.

Определение напряженно-деформированного состояния конструкций из полимерных композитов при многофакторном нагружении. На основании принципа соответствия решение задачи наследственной ползучести может быть приведено к решению соответствующей задачи упругости путем замены основных констант вязкоупругости материала соответствующими временными операторами с помощью прямого символического метода Вольтерра, либо применением преобразования Лапласа или Лапласа – Карсона к наследственным интегралам ползучести. Для этой же цели могут быть использованы методы преобразования Фурье или разложения в ряды других видов. Выбор метода зависит от физической модели рассматриваемых процессов и свойств материала конструкций.

Обозначим параметры пространственного теплового и напряженно-деформированного состояния (НДС), к которым применены указанные виды преобразований, верхним индексом « * », а временные операторы вязкоупругости, замещающие соответствующие константы вязкоупругости материалов, – верхней чертой. Представим воздействие внешних статических, динамических сил и тепловых источников в виде вектора полей температур T ± , тепловых потоков q ± , напряжений о ± и перемещений и ± на внутренней и наружной поверхностях оболочки корпуса несущей конструкции летательного аппарата: ± ± ± ± ± ± ± ± ±

О — { T , q , °В, ^ 23 , ^ 33 , u 1 , u 2 , u 3 } . (1)

Рассмотрим многослойную оболочку корпуса несущей конструкции летательного аппарата из вязкоупругих анизотропных материалов, отнесенную к криволинейной ортогональной системе координат x1,x2,x3 . Здесь, наряду с общей системой координат x1 ,x2,x3 , введена также и ло- кальная система x1k,x2k,x3 k, связанная с каждым слоем k . При этом каждая из поверхностей слоя k x3k = 0 совпадает с его срединной поверхностью радиусом Rckp . Для каждого слоя к многослойной оболочки справедлива система уравнений, которая получается на основе классической системы нелинейных уравнений теории упругости [2] в предположении геометрической ли- нейности деформаций еу относительно перемещений иу и физической нелинейности материала, обусловленной реологическими свойствами полимерных композитов. С учетом рассмотренных преобразований, исходную систему уравнений представим в тензорном виде:

до ij-

+ X, = 0 , ° у = Ee, ,

1 (^ t^ ] - M = 1. 2, 3 ,

2 дx,дx,

V j 1 7

где X i – вектор объемных сил; Е – операторный модуль вязкоупругости; eij – деформация.

Для перехода от уравнений равновесия к уравнениям движения компоненты вектора объемных сил представим выражением:

-

— й 2u

X = X, — p , i = 1.2.3 . (3)

д t 2

Применяя преобразование Лапласа к уравнению (3) и принимая параметр преобразования р = X , где X - эмпирическая константа материала, при начальных условиях и = и

t = 0 ,

д и _ д и д t д t

t = о

получаем:

TV * -,,* * „

Xi = Xi — p X и — X и

V

д и t = о д t

)

t = о

i = 1, 2, 3 .

Учитывая особенности геометрии формы конструкций оболочек с использованием коэф- фициентов Ламе H 1. H2, H3, исходную систему уравнений, справедливую для каждого слоя k многослойной оболочки, с учетом выражений (3)-(5), запишем в следующем виде:

– уравнения движения

д дx 1

( H 2 о *, )

—

д H 2

д x ,

О

*

д _ . , дH,

+ — (H 1°12) + О дx 2 дx 2

*

+ ^_ (H1H 2 0*3) + дx 3

, т т дH 1 * , тх *

+ H? ---on + X, 2 13 1

д x 3

—

_ а 2 * p X и ,

—

X и ,

—

V

t = о

д t t = о 7

— ( H ,о*22 ) — ^ H 1 о *, +— ( H 2о*2 ) + д H 2 о *2 +— ( HH 2о *3 ) + 1 22 1 1 2 12 12 1 2 23

д x 2 д x 2 д x , д x 1 д x 3

(

. дH 2 * Т^* А 2 * А

+ H 1--- О 23 + X 2 — p X и 2 — X и 2

дx3 t = о

д и 2 д t

t = о

= о ,

— ( H 2о *,) — H , ^ H 2 2 11 1

д x 1 д x 3

*

О 22

. д / и — *

+ д ( H 1 О 23

д x 2

а

) + — ( H 1 H 2 о 33 ) д x 3

—

дН 1 * *

— H 2 ^- 1 0.. + X3 2 11 3

д x 3

—

p[x 2 и 3

V

—

X и 3

t = о

—

д и 3 д t

\

t = о

= о ;

– физические уравнения связи напряжений и деформаций

|

* 1 * |

V12 _* |

V13 _* |

_ * |

1 _* |

|

6 11 -"^-° 11 " E 11 |

o22 — E 22 22 |

J- O33 , E 33 |

6 12 " |

73 O12 , G 12 |

|

* 1 * |

V 12 _* |

V 23 n^ |

_ * |

1 _* |

|

6 22 — 7; O 22 E 22 |

— ^^O,, " E 22 11 |

73 O 33 , E 33 |

6 13 |

73 O13 , G 13 |

|

* 1 * |

V13 _* |

v 23 *d |

_ * |

1 * * |

|

6 33 — 73 а 33 " E 33 |

-^^o,, — E 33 11 |

7; O 2 2 , E 33 |

6 23 |

— _^_ O 23 . G 23 |

Здесь характеристики материала E и G представляют операторные модули вязкоупругости и вязкого сдвига соответственно, v - коэффициент Пуассона;

– геометрические уравнения Коши

*

6ц =

*

6 22 —

*

6 33 —

1 д u *

H 1 д x 1

1 д u *

H 2 д x 2

1 д u 3 *

H 3

д x 3

1 д H

+

H 1 H 2 д x 2

+2

H 2 H 3 д x 3

- +3

HH3 д x

* 1 д H 1

u 2 +

. * .

U 3 +

|

H 1 Н 3 |

u д x 3 |

|

1 |

д H |

|

H 2 Н 1 |

u д x 1 |

|

1 |

д H 3 |

*

1 , u. +

1 H 2 Н 3 д x 2

*

' 3 ,

*

• 2 ,

– начальные условия

—* —*

о —o

*

6 12 —

*

6 13 —

*

6 23 —

1 д u *

H 2 д x 2

1 д u *

H 3 д x 3

1 д u 2

H 3 д x 3

до) *

t — о

,

д t

+

+

+

1 д u *

H 1 д x 1 , 1 д u 3 *

H 1 д x 1 , 1 д u 3 * ;

H 2 д x 2 '

до

-1 *

д t ) t — о

– граничные условия на наружной и внутренней поверхностях пакета слоев:

* _ / + x*

° 13,1 = ( а 13,1 ) ,

* _ / + x*

O 23,1 = ( а 23,1 ) ,

—* —

= po — о

;

t — 0

* O 33,1

= ( 0 + 3,1 ) * ,

* —п""

а 13, k = ( а 13, k ) , поверхностях контакта смежных слоев:

* u i , k

* ^гт"

а 23, k = ( а 23, k ) ,

ГТ * — ^гт" V ■ а 33, k = ( а 33, k ) ;

*

— u , k + 1 ,

*

O 33, k

*

— O 33, k + 1 ,

° i/ , k =а * , k + 1 , i , j = 1, 2, 3 , боковых поверхностях смежных слоев:

k — 1, 2, ..., K ;

I I olljt(1 + e nt) + о12^ —e12jt 11, k 11, k 12, k 12, k

—

* I

" 33, k I O 11, k ,

_ * I 1 * , о * I _* \

О 11, k I "2" e 12, k + " 33, k ) + О 12, k (1 + e 22, k ) = ° 12, k ,

*

O 11, k

e

*

O 22 k

2 1

1 . e

*

' 13, k

*

' 23, k

—

* I * " 22, k I + O 12, k

e

—

n * I . *

" 11, k I + O 12, k

1 e

2 1

* . rx* I . *

'23, k + " 11, k I + O 13, k

* . rx* I . *

' 13, k + " 22, k I + O 23, k

O 13, k ,

O 23 k .

Для решения системы уравнений (6)-(12) выберем в качестве неизвестных функции, с по-

мощью которых выражаются условия контакта между слоями.

Компоненты тензоров деформаций, а также слагаемые, содержащие величины углов поворота в уравнениях (12), определяются с помощью известных соотношений нелинейной теории упругости [2]. Решая систему (6)-(8) относительно этих функций, получаем для ортотропной цилиндрической оболочки следующую разрешающую систему уравнений:

да.

*

*

—

д x 3

—а

x 3

—

A *

да

*

*

—

—

д 2 и

*

x 3 д x 1 д x

(А

*

2 ,1 1

да

*

—

д 2 и,

д x 1

д x

( А 1,11 + а 11,о

)

—

—

г

1 д 2 и

*

x 3 2 д x 2

( А 3,12 + а 22,о

)

—

д x 3

— а

x 3

—

*

д 2 и

*

д x

(А

*

3,12

1 д

—

да

*

д x 3

+

1 д и

x 32

Напряжения

нений (7), (8):

*

а 11

*

а 22

А 3,12 )

2*

+р X и 1

—

—

А

*

д и

*

—

X и 1

x 3

2,11

д x

—

A

*

2,11

—

д и 1

к

д T

д x 1

—

X 1* +

к

t = о

д t t = 0 ,

1 A

x 3

+ а 11,0 )

—

*

1,22

x 3

u

*

x 2 д x

да

*

—

д x 1

*

д x 2

(А

*

*

(А

*

2,22

2,22

*

да

*

—

д 2 и

*

д x

д 2 и

*

д x

x 3 д x 1 д x

(А

*

2,22

+а

(А

22,0

*

1,22

)+

+

А 3,12 )

тг а

x 3

22,0

u

*

—

—

+ 2 а

+р X и.

—

*

—

22,0

X и 2

к

да

*

x 3

к

д x 2

+

а

+а

22,0

+А

*

2,22

+р X и

д и

— = a 55 а 1

д x 3

*

—

*

*

к

—

д и

*

д x ,

д и *

—- = т,

д x 3

а 11 ,

а 12 ,

*

*

1 1,33 а 33

*

+ n 1,33

*

*

= А

= А:

*

1,11

*

1,22

д и

*

а 23

) — ~ A x 3

t = о

*

—

—

A

*

*

д T

2,22

—

д x

д и 2

д t

1,22

а

*

к

t = о

—

,

А

*

д и

*

1,22

x 1

X 2* +

—

A

*

2,22

T | +

и 3* )

X и 3

—

а

11,0

—

t = о

д 2 и

*

дx.

д и 3

д t

д и *

— = а 44 а.

д x 3

д и *

—L +-- n.

*

—

тг а

x 3

22,0

*

*

к

,

t = о

Г

*

+-- и 2

x 3

к

д 2 и

*

дx-

—

X 3 * +

д и

—

*

д x 2 7

,

д x 1

x 3

2,33

д и *2 к и 3 + + т.

*

*

к

д x 2 7

2,33

T .

определяются с

u 1

—L + —А

д x 1

x 3

*

2,11

а 12

*

*

ди * 1 ,, —L + — А.

*

г

*

помощью физических и геометрических урав-

u 3

к

=а

*

д x 1

x 3

2,22

д и * + —2

д x 2

г

—

а 33

*

( a B А 1 + a 2з А 2,11 ) + AV ,

3,12

u 3

к

*

1 д и

*

к x 3 д x 2

д и * к

+ I ,

дx, )

д и * + —2

д x 2

—

а 33

*

( а 13 А 1,22 + a 23 А 2,22 ) + Т >,22 T "

Коэффициенты в уравнениях (13) и (14) определяются следующими соотношениями между физико-механическими и теплофизическими параметрами слоев оболочки корпуса летательно-

го аппарата:

* a 22 a 66 * a 12 a 66 * a 12 a 66

‘ 1,11 ; А 2,11 ; А 1,22 ;

’ А ’ А ’ А

** **2*

* _ a ll a 66 . д* _ a ll a 22 ( a 12 ) .

‘2,22 . * ; А3,12 . *

,А ,

* * * ** * ** * * * ** ** * * *

‘ — a 66 |_ аи ( a 22) J ; Дд — a 13 A 1 , 11 a 23 А 2,П ; A 1,22 — a 13 A 1,22 a 23 А 2,22 ; A 2,11 — -°( 11 А 1,11 ° 22 А 2,11 ;

* * * * ** **

’,22 — - а 11 А1 ,22 ° 22 А 2,22 ; n 1,33 — a 13 A 1,11 + a 23 А 1,22 ;

* ** **

n 2,33 — а 13 A 2,11 + a 23 A 2,22 ;

* ** ** * * * *

m 1,33 — - 13 n i,33 a 23 A 2,зз + a 33 ; m 2,33 — a 11 n 1,33 a 22 n 2,33 + a 33 ;

|

* 1 * |

* 1 * |

* 1 * |

* _ V12 . |

* — V13 . |

* _ V23 . |

|

a 11 — 73 ; E 11 |

a 22 — ; E 22 |

a 33 — ; E 33 |

a 12 73 ; E 22 |

a 13 73 ; E 33 |

a 23 33 ; E 33 |

a

*

1 ;

G 23

*

a 55 —

1 ;

G 13

*

a 66 —

G 12

Представим неизвестные функции g*, а также параметры нагрузки g± в виде двойных тригонометрических рядов:

М М

* _* ± * _* _± u1 , g13, с13 } — ^^{ u1, mn , g13, mn , g13, mn } cos , x1 cos nx 2 , m—1 n—0

M M

* _* ± * _* _±

u 2, g23, g23}—^^{ u 2, mn , g23, mn , g23, mn } sin , x1 sin nx 2 , m—1 n—0

мм,

* _* ± * _* _± u3, с33, с33}— ^^{u3,mn , ^33,mn , ^33,mn } sin , X1 cos nx2 ;

m—1 n—0

±

С 13, mn

±

С 23, mn

±

С 33, mn

l 2 п

± mп t — I I с13 cos—x1 cos nx2dx1 dx2, 00

l 2 п

± m п

— I I c23 sin—x1 sin nx2dx1 dx2, l 2п

± m п

, — I I с 33 sin— x 1 cos nx 2 dx 1 dx 2 .

Производные по времени разложим в конечные разности с шагом А t :

д2с* — 2ct* (ts) - 5a*(ts-1) + 4g*(ts-2) - a*(ts-3) dt2 А t2 , da* — 3g*( ts)- 4g*( ts-1) + g*( ts-2) dt 2А t "

Подставим разложенные в ряды (16) и конечные разности (18) искомые функции g* в разрешающую систему уравнений (13). Получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений для каждого временного шага ts и каждой пары волновых чисел m и n разложения в двойные ряды Фурье соответственно по продольной х1 и окружной x2 координатам:

*и

---, ' - ' - A111A m 533( ts ) + U1 (ts ) (A1,11A m + ~ A3,12 + 5 |Am + оx3 x3 ' x3

, n _ \ n ~ a * , A* \ 1 ~ M*

+ 2 ^ 22,0 ) ^ m u 2( t s ) (A 2,11 + A 3,12 ) ^ m u 3( t s ) A 2,11

- A2,11V(ts) - x 3 x 3

-

- X 1 ( t s ) * • [ 2 u 1 ( t s ) - 5 u 1 ( t s - 1 ) + 4 u 1 ( t s - 2 ) - u 1 ( t s - 3 ) ] ;

A t 2

d5A(ts ) 2сз(ts ) nn

' =+ — A1,22533 (ts )AmU (ts ) ( A1,22 + A3,12 ) + dx3 x3 x3 x3 x'

3/A * У 2 , n2 A* , _ У 2 , n2 _ , 1 _\ ,

+U2(ts ) (A3,12Am + 2 A2,22 + 511,0Am + 2 522,0 + 2 522,0 ) + x3 x3

n *

+ Тю( t s ) ( A 2,22 + 2 ^ 22,0 ) + A 2,22 T ( t s ) -

x

* Z X p Г «. * z x - * z x . * z x * z xl

-

- X 2 ( t s ) + . [ 2 u 2 ( t s ) - 5 U 2 ( t s - 1 ) + 4 U 2 ( t s - 2 ) - U 2 ( t s - 3 ) ] ;

A t 2

A5^ t s )

5 x3

_ У G 5 23 ( ts )„.

- Am5'3< ts ) n + x3

^ 33 ( ts ) / A*

( A 1,22 x 3

*

- 1) - -A^ Xm U 1 (t s ) + x 3

n *

+— uU x 3

( t s ) ( A 2,22

+ ^ 22,0 ) + U 3 ( t s )

( 1 .

- A 2,22

( x 3

У 2 1 2 | T ( t s ) a*

+ ^11,0Xm + 2 ^22,0n I + A2,22 - x3 J x3

-

- r^ *z x P Г * Z X „ * X X , * z x * z xl

-

- X 3( t s ) + 727[ 2 U 3 ( t s ) - 5 U 3 ( t s - 1 ) + 4 U 3 ( t s - 2 ) - U 3 ( t s - 3 ) ] ;

A t 2

**

d u 1 ( ts ) _n**(t 43 . d U 2 ( ts )

— а 55 С 13 ( t s ) A, m u 3 ( t s ) ;

o x , d x 3

* */,\. 1 */,\ . n * /, \ .

— a 44 ^ 23 ( ts ) + U 2 ( ts ) + U 3 ( ts ) ;

x 3

x 3

Ci u ( t ) * * , , * Г A n A A , , 1 A A , , A , ,

—- — m 1,33 ^ 33( t s ) - n 1,33 A m U (t s ) +- n *,33 u 2( t s ) ■ n 2,33 u *( t s ) + m *,33 T(t s ) .

Решение системы уравнений (19) осуществляется численным методом дискретной ортогонализации [3], который позволяет автоматически удовлетворять граничным условиям контакта слоев оболочки. Статическое напряженно-деформированное состояние оболочки, обусловленное постоянными или медленно изменяющимися нагрузками в процессе эксплуатации, определяется с помощью методов расчета наследственной ползучести [1]. При воздействии динамических нагрузок на рассматриваемую оболочку корпуса, полученные значения с110 и с22 0 , характеризующие предыдущее статическое состояние конструкции, используются в качестве параметров предварительного нагружения в уравнениях (19). Результатом решения системы уравнений (19) являются функции 5*3 mn. Искомые функции 5*3 определяют с помощью выражений (16) путем двойного суммирования о*3 mn. Оставшиеся искомые напряжения 5*1, 5*., 523 находят также путем двойного суммирования результатов разложения этих функций, определяемых уравнениями (14), аналогично уравнениям (16):

М to

5*1 — ZZ m-1 n-0

*

4 * _* . A2,11 / . * * \ A * ^ . *

1,11 33, mn \ 2, mn 3, mn / 1,11 m 1, mn

x sin Amx1 cos nx2,

to to

5 12 - EE

m - 1 n - 0 у

*

U 2, mn A m

—

1 * l x

—U 1 mn n I c °s A m x 1 sin nx 2 , x 3 , J

to to

5*22 -EE m-1 n-0

*

* £ 2,22

Л1,22 ° 33, mn + x 3

( * . * A A * ^ *

l/n П + Us — А, АпЛ w, 2, mn 3, mn 1,22 m 1, mn

sin A m x 1 cos nx 2 .

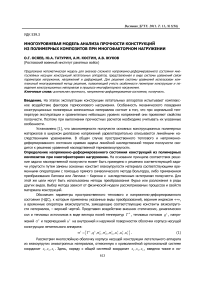

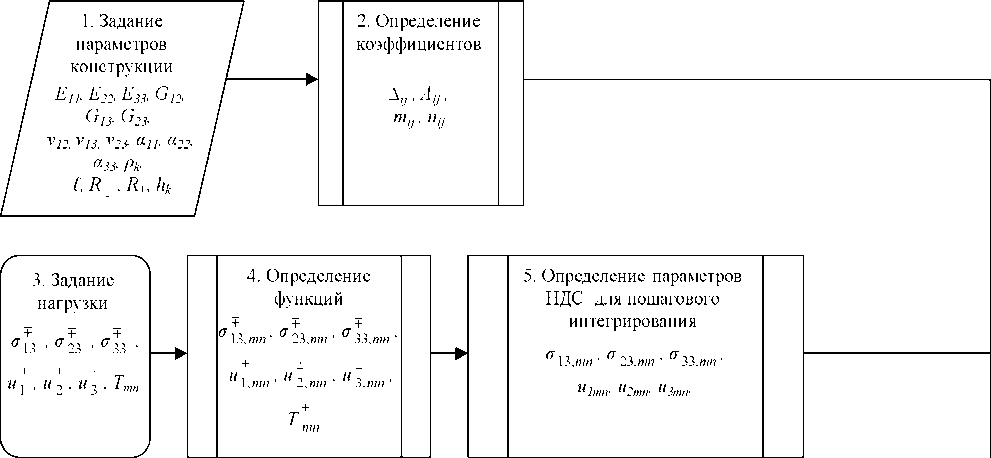

Блок-схема алгоритма решения задачи приведена на рисунке. На первом шаге осуществляется ввод данных о массово-геометрических, физико-механических, теплофизических и деформационных характеристиках материалов и конструкции корпуса летательного аппарата. На втором шаге определяются коэффициенты, учитывающие данные свойства материалов и конструкции, с помощью соотношений (15). Одновременно на шаге 3 выполняется операция задания нагрузки, действующей на конструкцию, выраженной через наружные и внутренние напряжения, перемещения и температуру. Заданные составляющие функций параметров нагружения используются для определения коэффициентов пошагового разложения нагрузки по волновым числам m и n в меридиональном и окружном направлениях соответственно. Для этого используются двойные интегральные выражения для коэффициентов анализа Фурье (17). Далее, на шаге 5 с помощью выражений (16) определяются функции разложения нагрузки и параметров напряженно-деформированного состояния в двойные тригонометрические ряды.

Блок-схема решения задачи

На шестом шаге алгоритма задаются параметры численного интегрирования (начальные значения температуры, волновые числа, число шагов интегрирования по толщине каждого слоя и число точек дискретной ортогонализации). На шаге 7 выполняется решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений (19). На шаге 8 определяются искомые полные функции напряжений и перемещений путем двойного суммирования волновых функций (20). Для решения уравнений (19) и (20) используются результаты, полученные на шагах 2, 5 и 6 алгоритма, как показано на блок-схеме (см. рисунок).

Системы уравнений (6)-(20) и рассмотренные методы их решения могут быть использованы для решения физически нелинейных задач термоупругости и термовязкоупругости при многофакторном статическом и динамическом нагружении многослойных оболочек сложных несущих конструкций летательных аппаратов из полимерных композитов в условиях эксплуатации.

Заключение. Представлена математическая модель для анализа сложного напряженно-деформированного состояния многослойных несущих конструкций летательных аппаратов. Решение системы уравнений осуществлено комплексным многоуровневым методом, позволяющим учесть особенности геометрии конструкции и поведения конструкционных материалов при многофакторном нагружении.

Список литературы Многоуровневая модель анализа прочности конструкций из полимерных композитов при многофакторном нагружении

- Гольденблат И.И. Длительная прочность в машиностроении/И.И. Гольденблат, В.Л. Бажанов, В.А. Копнов. -М.: Машиностроение, 1977. -248 с.

- Новожилов В.В. Основы нелинейной теории упругости/В.В. Новожилов. -М.: Машиностроение, 1988. -288 с.

- Григоренко Я.М. Решение нелинейных задач теории оболочек на ЭВМ/Я.М. Григоренко, А.П. Мукоед. -Киев: Вища шк., 1983. -226 с.