Модель физико-химических процессов халькоза роговицы в эксперименте

Автор: Мисюн Франц Александрович, Вапиров Владимир Васильевич, Поромова Инна Юрьевна, Гаврилюк Илья Олегович, Мешков Виталий Викторович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 (133), 2013 года.

Бесплатный доступ

На основании литературных данных по физико-химическим свойствам металлов, биохимии роговицы и результатов собственных экспериментальных исследований предложена модель физико-химических процессов, протекающих при халькозе роговицы.

Металлоз, халькоз, травмы роговицы глаза

Короткий адрес: https://sciup.org/14750430

IDR: 14750430 | УДК: 616.7

Текст научной статьи Модель физико-химических процессов халькоза роговицы в эксперименте

Среди причин травм переднего отрезка глаза инородные тела роговицы составляют от 40 до 69 % [1], [5], [6]. На промышленных предприятиях, занятых обработкой металла, частота этой травмы достигает до 95 % общего травматизма. Специфика этой травмы заключается в том, что прозрачная ткань роговицы повреждается не только при внедрении в нее микрочастицы, но и при хирургическом удалении инородного тела. При этом повреждение от хирургического вмешательства значительно превышает травму от внедрения микрочастицы.

Особое место среди травм роговицы глаза занимает поражение химически агрессивными инородными телами. При этом присоединяется еще один очень важный и опасный фактор – химическое поражение тканей роговицы. Химическое воздействие сохраняется и прогрессирует до тех пор, пока источник находится в роговице. Объемность поражения ткани и связанная с ней длительность лечения в итоге могут привести не только к значительному снижению остроты, но и потере зрения.

Несмотря на очевидную актуальность проблемы, травмы роговицы глаза химически агрессивными металлическими инородными телами не изучены ни экспериментально, ни клинически. Это обусловливает не этиопатогенетиче-ское, а малоэффективное симптоматическое лечение.

Среди повреждений роговицы глаза химически агрессивными инородными телами на первое место выходят травмы железными и медными микрочастицами, поражение которыми получило название «металлоз». Этот термин широко применяется в офтальмологии, но его однозначное определение в литературе отсутствует. С нашей точки зрения, под металлозом следует понимать комплекс процессов, протекающих как со стороны инородного тела, так и со стороны структур тканей. Физико-химическое, морфологическое и клиническое изучение

процессов, протекающих при металлозе, позволит понять механизм поражения и разработать патогенетически обоснованное лечение этой сложной травмы.

Целью настоящей работы является построение модели физико-химических процессов, протекающих при металлозе в роговице глаза. В качестве инородного тела нами выбрана медь. Ионы этого металла активируют целый ряд ферментов, в то же время катионы меди проявляют крайнюю токсичность для организма. Для создания модели мы использовали имеющиеся литературные данные по физико-химическим свойствам металла, биохимии роговицы, а также результаты собственных экспериментальных исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТOДЫ ИССЛЕДOBАНИЯ

После фиксации кролика в станке и аппликационной анестезии роговицы под щелевой лампой микрохирургическим инструментом [3] на 12 часах в 1 мм от лимба под углом в поверхностных слоях роговицы формируется раневое ложе, в которое с помощью микроинструментов вводится микрочастица. Такое введение медных микрочастиц было проведено на 6 глазах кроликов породы шиншилла. В течение первых 5 часов биомикроскопия и фотофиксация проводились ежечасно.

Так как экспериментальное воспроизведение металлоза в литературе не описано, Ф. Я. Мисю-ном была впервые разработана и применена технология воспроизведения металлоза роговицы глаза в эксперименте. Данная технология включает разработку и изготовление:

-

• микрочастиц меди размером 0,1 × 0,12 мм,

-

• микрохирургического инструмента для формирования ложа для микрочастицы,

-

• инструмента для внедрения микрочастиц в микроскопическую рану роговицы,

-

• станка с жесткой фиксацией кролика для проведения микрохирургических операций на роговице глаза.

Данные инновационные разработки в настоящее время проходят патентную защиту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДOBАНИЯ

И ИХ OБСУЖДЕНИЕ

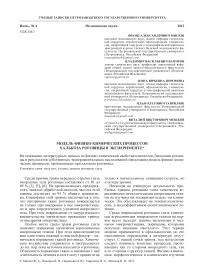

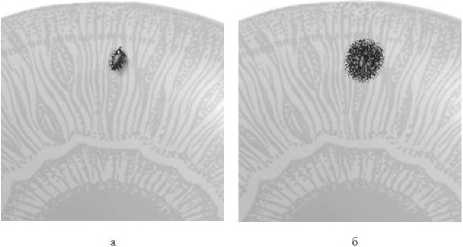

К концу первого часа после внедрения микрочастицы меди ее поверхность теряет блеск, а в прилегающей ткани появляется инфильтрация с легким голубоватым оттенком, которая свидетельствует о наличии катионов меди. С течением времени отечность, диаметр инфильтрационного пятна и интенсивность окраски возрастают. Схематически процесс халькоза во времени представлен на рисунке. Отметим, что, согласно литературным данным, у больных после травмы металлическими инородными телами развитие металлоза наблюдали спустя более 20 часов после травмирования, в нашем же эксперименте мы впервые фиксировали развитие этого процесса уже к концу первого часа после внедрения металла.

Схема динамики развития халькоза роговицы в эксперименте: а – 1 час после внедрения, б – 5 часов после внедрения

При моделировании физико-химических процессов халькоза в первую очередь следует учесть и объяснить возможность ионизации меди в биологической среде роговицы. Общеизвестно, что медь является малоактивным металлом, о чем свидетельствует восстановительный потенциал редокс-пары: фо Си 2+/ Си = 0,337 В [2]. Указанное положительное значение восстановительного потенциала предусматривает отсутствие ионизации этого металла в воде. В то же время при внедрении меди в ткани роговицы уже в первый час наблюдается выход катионов металла из узлов его кристаллической решетки в раствор. Таким образом, физико-химические особенности биологической среды роговицы определяют существенную возможность ионизации металла, которая практически отсутствует в воде и многих водных растворах.

Относительная инертность меди исключает ее ионизацию даже в кислой среде, за исключением взаимодействия с кислотами-окислителями. Таким образом, рН среды роговицы, близкая к нейтральной, ни в коей мере не может способствовать ионизации данного металла.

К наиболее значимым процессам, способствующим ионизации меди в растворе, следует отнести возможность комплексообразования катиона металла с белками и другими биологическими лигандами. Известно, что катионы меди связываются с белком транскупреином [4] и альбумином в соотношении 2:1. В меньшей степени медь связывается с аминокислотами, преимущественно с гистидином. Из плазмы крови человека также выделен связанный с медью или железом трипептид - глицилгистидиллизин, ассоциированный с альбуминовой и α-глобулиновой фракциями. Существует мнение, что указанный комплекс обеспечивает поступление меди и железа внутрь клеток в нетоксичной и доступной форме. Приведенные литературные данные свидетельствуют о сродстве катионов меди к биологическим лигандам. В этих условиях белки, ами-

Модель физико-химических процессов халькоза роговицы в эксперименте

нокислоты и другие лиганды должны связывать катионы меди в растворе, вследствие чего происходит смещение равновесия в сторону ионизации металла, однако для этого катионы меди должны вырваться из узлов кристаллической решетки металла. Белки, являясь высокомолекулярными соединениями, могут адсорбироваться на поверхности металла. Взаимодействие белков с катионами меди поверхностного слоя металла должно приводить к их связыванию, вследствие чего выделяется энергия, ослабляется связь катионов с электронами, что должно являться первопричиной выхода катиона металла в раствор. Однако для такого малоактивного металла, как медь, этот процесс маловероятен. Следует отметить, что появление катионов меди в растворе наблюдается в поверхностном слое роговицы, где присутствует растворенный в биологической жидкости кислород. В этом случае наиболее вероятным представляется процесс окисления меди растворенным кислородом, а роль белка сводится к переводу нерастворимого оксида в растворимый комплексный катион.

Таким образом, медьсвязывающие белки, по нашему мнению, играют ключевую роль в процессе растворения меди при поражении этим металлом роговицы.

Следует отметить, что ионная импрегнация ведет к большему отеку роговицы по сравнению с поражением химически неактивным субстратом. Вероятнее всего, это связано с тем, что в случае химически активного субстрата в растворе появляются катионы, которые локально изменяют осмотическое давление. Ионный участок в этом случае становится гиперосмотическим, что приводит к направленному движению воды в данную область.

Фракции белков, связанных с медью, являются доступными для тканей и в случае избытка могут легко накапливаться в них и вызывать ряд патохимических процессов. Среди них – угнетение мембранной АТФазы и ингибирование некоторых ферментов и кофакторов, содержащих сульфгидрильные группы. Избыток меди угнетает активность цитохромоксидазы и аминокси-дазы.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

MODEL OF CHEMOPHYSICAL PROCESSES OF CORNEAL CHALCOSIS IN EXPERIMENT

Список литературы Модель физико-химических процессов халькоза роговицы в эксперименте

- Гундорова Р. А., Степанов А. В., Курбанова Н. Ф. Современная офтальмология. М.: ОАО «Издательство “Медиана”», 2007. 256 с.

- Инструмент для удаления инородных тел с поверхности роговицы глаза. Патент на полезную модель № 58144 от 10 мая 2006 г. Патентообладатель Ф. А. Мисюн.

- Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология/А. П. Авцын, А. А. Жаворонков, М. А. Риш, Л. С. Строчкова; АМН СССР. М.: Медицина, 1991. 496 с.

- Справочник химика/Под ред. Б. П. Никольского. Т. 3. Госхимиздат, 1952. 1191 с.

- Monestam E. Eye injuries in Northern Sweden//Acta Ophthalmologica. 1991. Vol. 69. P. 1-5.

- Pheng Fong L. Eye injuries in Victoria, Australia//Med. J. Aust. 1995. Vol. 162 (2). P. 64-68.