Модель формирования нефтегазоносности в глубокопогруженных триасовых отложениях

Автор: Мещеряков К.А., Карасева Т.В., Мещерякова О.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

На примере глубокопогруженных триасовых отложений севера Западной Сибири построена модель формирования нефтегазоносности, которая позволяет проследить все стадии - от накопления нефтегазоматеринских свит до разрушения нефтей и генерации газа. Модель также учитывает образование коллекторов и предполагаемые пути миграции углеводородов. Результаты работы указывают на наличие в триасовых отложениях самостоятельной генерационно-аккумуляционной системы и существование глубинных коллекторов. Сделан фазовый прогноз состояния углеводородов в зависимости от глубины погружения пород.

Триасовые отложения, модель нефтегазоносности, нефтегазоматеринская свита, коллекторские свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/147245073

IDR: 147245073 | УДК: 553.98.041(470.1) | DOI: 10.17072/psu.geol.19.2.159

Текст научной статьи Модель формирования нефтегазоносности в глубокопогруженных триасовых отложениях

- бассейн является крупнейшим бассейном в мире. Многие исследователи прогнозируют нисходящий тренд добычи нефти и газа в ближайшем будущем, если не будут вовлечены в разработку новые нефтегазоносные объекты.

В настоящее время в связи со снижением

)

ризонтах назрела необходимость более детального исследования геологического строения и нефтегазоносности нижних комплексов осадочного чехла. Одним из перспективных объектов выступают триасовые терригенные отложения севера Западной Сибири. В южной и центральной частях средняя глубина залегания преимущественно составляет 1800‒2500

ложений в северной части значительно ниже,

(

).

В основу исследований легли результаты глубокого и сверхглубокого бурения на се

-6

(забой 7502 м) вскрыла Коротчаевский про

-

8250 ‒ -

‒ дейский прогиб. По данным глубокого и сверхглубокого бурения выяснилось, что в триасовых терригенных толщах мощностью 1350

(НГМ) свиты (рис. 2). Общая особенность результатов бурения в том, что толщины триасовых отложений оказались значительно больше, чем предполагалось ранее, и к ним приурочены нефтегазопроявления. В связи с тем, что триасовые отложения могут иметь значительный углеводородный потенциал, актуально формирование модели нефтегазоносности.

В основу построения модели легли работы зарубежных авторов, которые учитывают

‒ формирования нефтематеринских пород до определения критического момента суще-(Beglinger et al., 2012; Sur-jono et al., 2018; Ulmishek, 2003; Wang et al., 2019).

.

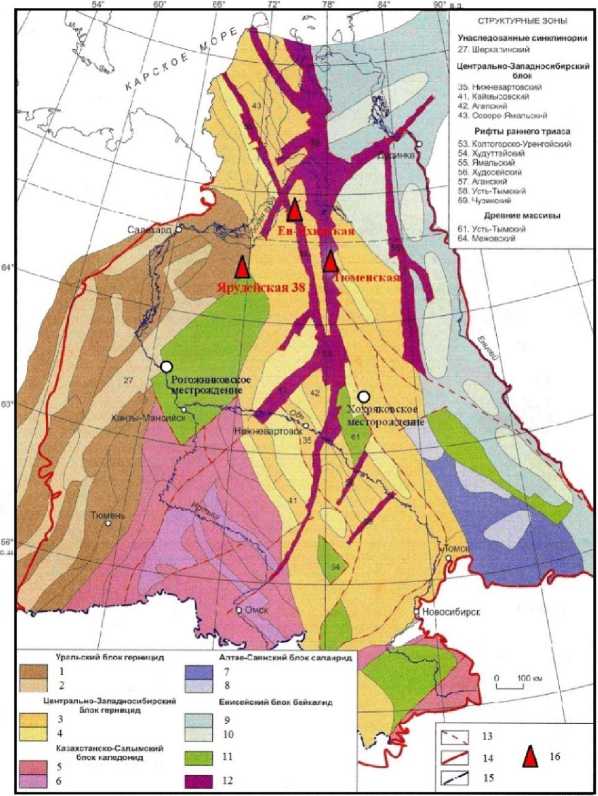

карта фундамента Западне -Сибирской плиты (по Жеро О. Г. и др., 2004; редактор В. С. Сурков)

Условные обозначения : 1 - антиклинории; 2 - синклинории; 3 - антиклинории инверсионные; 4, 6, 8 -прогибы и впадины; 5 - антиклинории унаследованные; 7 - складчатые комплексы; 9 - складчатый чехол (венд - нижний палеозой); 10 - прогибы и впадины (средний - верхний палеозой); И - древние массивы; 12 - рифты раннего триаса; 13 - глубинные разломы; 14 - граница Западно -Сибирской плиты; 15 - государственная граница Российской Федерации; 16 -скважина

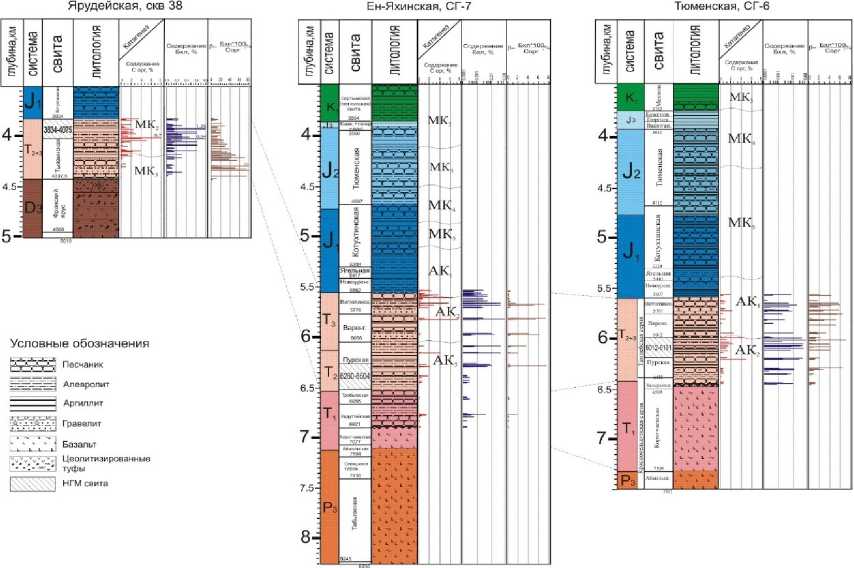

Рис. 2. Геолого-геохимические разрезы триасовых прогибов севера Западной Сибири

Для построения обобщенной модели в глубокопогруженных триасовых отложениях севера Западной Сибири был изучен их нефтегазоматеринский потенциал. С учетом изучения обстановок седиментогенеза и диагенеза установлено, что в средне-верхнетриасовых отложениях создавались благоприятные условия для формирования НГМ пород с преобладанием органического вещества (ОВ) гумусового типа. Выделением НГМ пород в пределах Ен-Яхинского и Ко-ротчаевского прогибов занимались Г.Л. Беляева, Т.В. Карасева, А.Н. Башков и другие, в Ярудейском прогибе НГМ свита выделена К.А. Мещеряковым.

Были изучены и проанализированы нефтегазоматеринские свойства пород на основе специальных исследований на пиролитическом устройстве Rock-Eval. НГМ свиты Коротчаевского, Ен-Яхинского и Ярудейско-го прогибов залегают в средне-верхнетриасовых отложениях (рис. 1) и характеризуются общими чертами: повышенным содержанием Сорг, доминированием ОВ гумусового типа, мощностью НГМ пород в свитах более 100 м. Основные различия связаны с изменением остаточного нефтяного потенциала S2 в Коротчаевском и Ен-Яхинском прогибах, что обусловлено глубинами погружения и ката-генетическим преобразованием ОВ пород. Параметр S 2 в Коротчаевском и Ен-Яхинском прогибах имеет средние значения 0,28-0,3, а в Ярудейском - 5,57 мг/г породы.

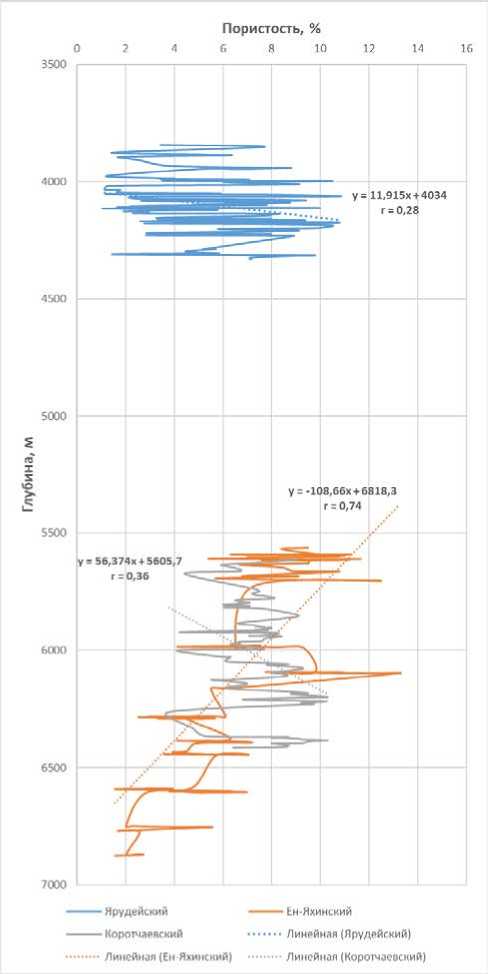

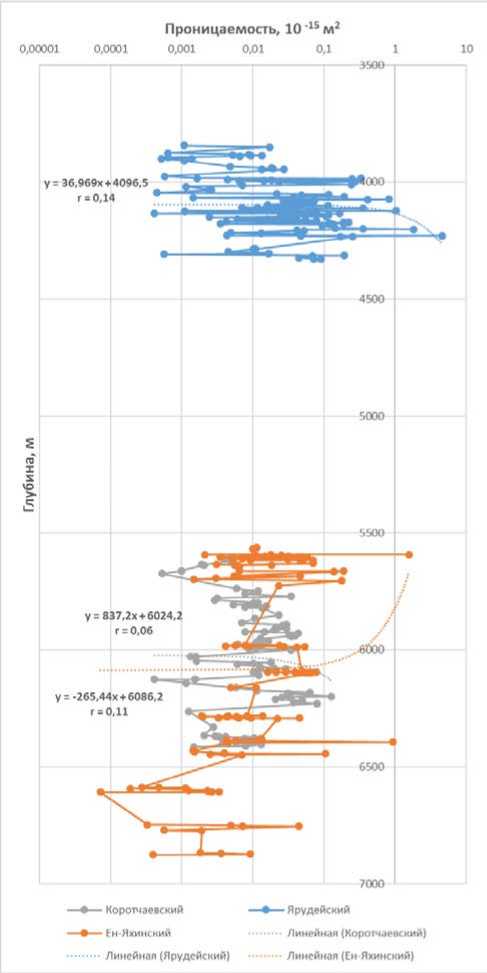

На следующем этапе были проанализированы изменения коллекторских свойств пород с глубиной и установлены корреляционные зависимости. В терригенной формации триасовых пород не прослеживается значительной тенденции снижения фильтрационно-емкостных свойств пород с глубиной. По результатам данных ГИС и исследований керна присутствуют поровые и смешанные типы коллекторов. Несмотря на существенные различия в глубинах погружения прогибов, коллекторские параметры (открытая пористость и газопроницаемость) осадочных пород близки и обычно характеризуются относительно невысокими значениями (рис. 3, 4). Средние значения пористости наиболее высоки в Коротчаевском прогибе - 7,3, в Ен-Яхинском - 6,3, в Ярудейском - 5,2%.

Проницаемость песчаников и алевролитов Ярудейского прогиба несколько выше, чем Коротчаевского и Ен-Яхинского, но во всех трех случаях средние значения укладываются в диапазон 0,001 -0,1М0-15 м2.

Несмотря на высокую степень катагенеза и гравитационное уплотнение, терригенные породы сохранили коллекторские свойства, хоть и невысокие, и способны аккумулировать углеводороды даже на больших глубинах. Коллекторы выделены выше и ниже НГМ свиты. По результатам испытаний над и под НГМ свитами в Коротчаевском и Ен -Яхинском прогибах получены притоки газа. Максимальный приток углеводородного газа был получен в Ен-Яхинском прогибе ниже НГМ свиты в интервале 6750-6760 м дебитом 1,2 тыс. м3/сут. Развитию нисходящей вертикальной миграции, вероятно, способствовало аномально высокое пластовое давление (АВПД) (Каном = 1,8). В качестве флюид оупоров выступают пласты аргиллитов.

По результатам установленных зависимостей (таблица) во всех трех прогибах отсутствует связь снижения проницаемости с глубиной, снижение пористости с глубиной отметилось только для Ен-Яхинского прогиба. Гравитационное уплотнение пород на больших глубинах не оказывает существенного влияния на изменение коллекторских свойств. Увеличение плотности пород с глубиной фиксируется только для Ен-Яхинского прогиба. Корреляционные связи между пористостью и проницаемостью выявлены для трех прогибов, но они ниже, чем для аналогичных терригенных пород, погруженных на глубины до 3-4 км. Максимальный коэффициент корреляции г = (0,61) отмечен для терригенных пород Ярудейского прогиба, для Коротчаевского прогиба г = (0,54), а для Ен-Яхинского еще ниже - r = (0,41), что указывает, вероятно, на снижение уровня данных связей с глубиной. Прежде всего, это объясняется тем, что в рассматриваемых прогибах широко развито проявление трещиноватости. Для Ярудейского и Ен-Яхинского прогибов, где она изучена относительно полно, наблюдаются достоверные прямые пропорциональные связи проницаемости и параметров трещиноватости песчано -алевритовых пород.

.

песчаников по глубине

.

песчаников по глубине

Установлено, что на больших глубинах на коллекторские свойства пород оказывает существенное влияние глинистость. Устойчивые связи определены для проницаемости и глинистости трех прогибов. В песчано-алевритовых породах Ен-Яхинского прогиба значения глинистости не превышают 28% (при наиболее часто встречающихся значениях 12-22%), тогда как для Ярудейского (средние значения 25-35%) и Коротчаевско-го (средние значения 25-40%) прогибов этот показатель значительно выше: до 50 и до 60% соответственно. Влияние карбонатности на изменение пористости отмечено только в Коротчаевском прогибе.

Для представления процессов формирования и преобразования триасовых отложений применялось 1D бассейновое моделирование, которое позволяет рассмотреть комплексно в одной модели процессы формирования нефтегазоносности в геологическом времени (рис. 5).

Первой образовалась НГМ свита в Ен -Яхинском прогибе еще в начале среднетриасовой эпохи. Следом за ней сформировалась свита Коротчаевского прогиба. Наиболее позднее накопление отложений, впоследствии ставших НГМ свитой, отмечено в Ярудейском прогибе в конце позднетриасового времени.

Зависимости между коллекторскими свойствами иесчано - алевритовых иород с рядом первичных и вторичных факторов

Коротчаевский прогиб

|

__| Ен-Яхинский прогиб |

Ярудейский прогиб |

„ —► восходящая Предполагаемая миграция УВ: ч— нисходящая |

|

| Разрушенная залежь нефти |

| Нефтепроявления |

|

Формула |

Прогиб |

|||||

|

Коротчаевский |

Ен-Яхинский |

Ярудейский |

||||

|

Уравнение |

r |

Уравнение |

r |

Уравнение |

r |

|

|

Кп = f(И) \ |

Кп =‒ |

0,32 |

Кп = 29,81‒о,оозн |

‒0,66 |

Кп = ‒12,99‒0,004-Н |

0,20 |

|

lgКпрг=f(И) |

lg Кпрг = ‒1,91‒0,2-4 Н \ |

‒0,01 |

lgКпрг = -0,71-0,2-3■Н \ |

‒0,11 |

lgКпрг=-9,12+0,001-Н |

0,23 |

|

Пл=f(Н) \ |

Пл = 2,61‒0,2-4■Н \ |

‒0,08 |

Пл = 1,77+0,13-3■Н \ |

0,48 |

Пл = 2,91‒0,9-4•И \ |

‒0,15 |

|

Пл=f(Кп) \ |

Пл = 2,73‒0,03-Кп |

‒0,90 |

Пл = 2,77‒0,03-Кп |

‒0,75 |

Пл = 2,68‒0,02-Кп |

‒0,90 |

|

Пл = f(lgпрг) |

Пл = 2,31‒0,09·lgКпрг |

‒0,79 |

Пл = 2,42‒0,06·lgКпрг |

‒0,47 |

Пл = 2,44‒0,05·lgКпрг |

‒0,63 |

|

lg = f (Кп) \ |

lg Кпрг=‒ |

0,54 |

lgКпрг=‒ |

0,41 |

lgКпрг = ‒2,80 + 0,22-Кп |

0,61 |

|

Кп = f(Гл) |

Кп = 10,54‒0,09-Гл |

‒0,64 |

Кп = 7,17‒0,01-Гл |

0,01 |

Кп = 8,27‒0,17-Гл |

‒0,67 |

|

lg = f(Гл) |

lg Кпрг = ‒0,90‒0,03-Гл |

‒0,86 |

lgКпрг = ‒0,58‒0,06-Гл |

‒0,63 |

lgКпрг = ‒0,67‒0,05-Гл |

‒0,63 |

|

lgКпрг = f(m т) |

нет данных |

‒ |

lgКпрг = -2,47+14,2·m т \ |

0,81 |

lg Кпрг = ‒2,22+ 2,85·m |

0,83 |

|

Кп=f(Крб) \ |

Кп = 7,82‒0,19Крб |

‒0,80 |

Кп = 7,60‒0,1-Крб |

‒0,39 |

Кп = 4,07‒0,02-Крб |

‒0,07 |

|

lgКпр г= f(Крб) | |

lg Кпрг = ‒1,97+ 0,001-Крб |

0,01 |

lgКпрг = ‒1,75‒ 0,03 Крб |

‒0,44 |

lgКпрг = ‒1,71‒ 0,02 Крб |

‒0,20 |

Примечание: Кп ‒ ‒ ‒ ‒ mт‒ крытых трещин; Крб ‒ ‒ .

Рис. 5. Модель формирования нефтегазоносности в глубокопогрхженных триасовых отложениях ( составитель К. А. Мещеряков)

По результатам петрофизических и геофизических исследований выделены основные коллекторы и флюидоупоры. В модели также обозначены интервалы с притоками газа в Коротчаевском и Ен-Яхинском прогибах по результатам испытаний пластов.

Особенность верхнетриасовых отложений Ен-Яхинского прогиба в том, что в разрезе диагностирована разрушенная залежь нефти (Мещеряков и др., 2018). В Ярудей-ском прогибе отмечены интервалы с повышенными показаниями газового каротажа и нефтепроявлениями по керну.

Накопление вышележащих пород во всех трех прогибах шло без существенных перерывов в осадконакоплении.

Раньше всех на глубине 2100 м при палеотемпературе - 90°С в главную зону неф-теобразования (ГЗН) вступила НГМ свита Ен-Яхинского прогиба и пребывала в ней ~40 млн лет. Ее подошва вступила в ГЗН с начала среднеюрского времени, а кровля - в середине среднеюрской эпохи (спустя ~10 млн л) и была в данной зоне до начала первой половины раннемеловой эпохи включительно.

К концу раннеюрского времени НГМ свита Коротчаевского прогиба погрузилась на глубину -1900 м, а начиная с конца первой половины среднеюрской эпохи на глубине -2050 м при палеотемпературе -80 °C ее подошва вступила в ГЗН. Кровля вступила в ГЗН в середине первой половины позднеюрского времени (спустя -20 млн л). Генерация нефтяных УВ продолжалась вплоть до конца раннемеловой эпохи при погружении свиты на глубину до 4000 м.

Подошва НГМ свиты Ярудейского прогиба вступила в ГЗН только в первой половине раннемелового периода (-120 млн л назад) при глубине -2500 м, а кровля - спустя 10 млн лет. Рассматриваемая свита пребывает в ГЗН до настоящего времени. Вероятно, эмиграция УВ была затруднена из-за высокой глинистости песчаников; следствием этого процесса является обнаружение нефтепроявлений в самой НГМ свите.

При погружении на глубину более ~3600 м начиная с начала второй половины раннемеловой эпохи катагенетические преобразования НГМ свиты Ен-Яхинского прогиба (при палеотемпературе -120 - 130 °C)

достигли стадии МК4, т. е. свита вступила в главную зону газообразования (ГЗГ), в которой началась генерация газоконденсатных, а затем газовых УВ, продолжающаяся до настоящего времени. Породы НГМ свиты Коротчаевского прогиба вступили в ГЗГ позже, с конца раннемеловой эпохи, при погружении на глубину более 4000 м (при палеотемпературе -120 - 130 °C) и пребывают в данной зоне до настоящего времени.

Относительно высокая плотность эмиграции газа в этих прогибах могла обеспечить широкое развитие процессов вертикальной и латеральной миграции газов. В условиях АВПД вертикальная миграция происходила как в выше-, так и в нижележащие комплексы пород.

Процессы эмиграции УВ из НГМ свит вряд ли были затруднены в связи с широким развитием песчаников и алевролитов, которые даже на больших глубинах проявляют повышенные коллекторские свойства. Происходили они, скорее всего, одновременно с генерацией УВ.

Погружение пород в зону ГЗГ приводило к разрушению ранее образовавшихся нефтяных залежей, существование которых было ограничено критическим моментом - началом деструкции глубинной нефти, соответствующей катагенезу МК4. Первыми в зону разрушения нефти вступили триасовые отложения Ен-Яхинского прогиба в середине раннемеловой эпохи, затем в конце раннемелового времени - отложения Коротчаевского прогиба. В Ярудейском прогибе породы не вступали в эту зону. В первых двух прогибах в разрезах скважин зафиксированы твердые битумы, следы разрушения нефтей и биту-моидов.

Представленная модель нефтегазоносности указывает на наличие самостоятельной генерационно-аккумуляционной системы в триасовых отложениях севера Западной Сибири и существование глубинных коллекторов. На глубинах ниже 5 км размещается крупная зона газообразования и газонакоп-ления. На меньших глубинах триасовые отложения могут быть перспективны на поиски нефтяных залежей.

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00476.

Список литературы Модель формирования нефтегазоносности в глубокопогруженных триасовых отложениях

- Мещеряков К. А., Карасева Т. В., Кожа нов Д. Д., Мещерякова О. Ю. Триасовый нефтегазоносный комплекс - потенциальный объект для прироста ресурсной базы Западной Сибири // Вестник Пермского университета. Геология. 2019. Т. 18, № 1. С. 81 - 86. 10.17072/ psu. geol.18.L81. DOI: 10.17072/psu.geol.18.L81

- Мещеряков К.А., Карасева Т.В., Мещерякова О.Ю. Разрушенная нефтяная залежь нефти в разрезе сверхглубокой Ен-Яхинской скважины // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири: сб. матер. международной академической конференции. Тюмень, 2018. С. 92 - 96.

- Beglinger S. E., Corver M. P., Doust H., Cloe-tingh S., Thurmond A. K. A New Approach of Relating Petroleum System and Play Development to Basin Evolution // An Application to the Conjugate Margin Gabon Coastal and Almada-Camamu Basins // AAPG Bull. 2012. Vol. 96. P. 953-982.

- Surjono S. S., Hidayat R., Wagimin N. Triassic petroleum system as an alternative exploration concept in offshore western Timor Indonesia // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. 2018. № 8. P. 703-711.

- Ulmishek G. F. Petroleum Geology and Resources of the West Siberian Basin, Russia // U. S. Geological Survey Bulletin. 2003. 2201-G. 53 p.

- Wang B., Doust H., Liu J. Geology and Petroleum Systems of the East China Sea Basin // Energies. 2019. Vol. 12, 4088. 10.3390/en12214088. www.mdpi.com/journal/ href='contents.asp?titleid=33203' title='Energies'>Energies. DOI: 10.3390/en12214088.www.mdpi.com/journal/energies