Модель идеального фазового детектора

Автор: Лернер И.М., Хайруллин М.И., Ильин Г.И.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 4 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен новый подход моделирования переходных процессов в сложных линейных избирательных системах, имеющих несимметричные АЧХ и ФЧХ, обеспечивающий «идеальное» детектирование. Представленный подход не вносит дополнительных искажений при определении фазы радиосигнала, поскольку отсутствуют нелинейные преобразования при определении фазы радиосигнала. При этом сам подход обеспечивает решении проблемы «амплитуда, фаза, частота».

Фазовый детектор, фмн-n-сигналы, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140255940

IDR: 140255940

Текст научной статьи Модель идеального фазового детектора

В настоящее время широкое распространение в области связи [1–3], радионавигации [4–5] и радиолокации [6] получили радиотехнические системы (РТС), которые в качестве носителя информации используют фазу радиосигнала, что связано с ее большими информативными способностями по сравнению с огибающей. В большинстве из перечисленных РТС применяемые радиосигналы являются импульсными. Следует учитывать, что фаза радиоимпульсного сигнала является легкоуязвимым параметром и степень его искажения зависит от построения фазового канала РТС, содержащего полосовые фильтры, которые часто реализованы на сосредоточенных элементах, что обусловлено тенденцией к миниатюризации радиоэлектронных систем [7].

При работе РТС по стационарному сигналу систематическая ошибка по фазе минимизируется путем соответствующей калибровки. Однако тенденция к ускорению передачи и обработки информации в РТС приводит к необходимости работы в динамическом режиме, когда съем информации о фазе осуществляется уже при переходных процессах, протекающих в элементах тракта РТС, которые могут существенно исказить фазу радиосигнала, что может стать причиной недопустимых ошибок [7]. Таким образом, получение точной информации об искажениях фазы радиоимпульсного сигнала (обеспечения операции «идеального» детектирования), вызванных переходными процессами в элементах тракта фазового канала РТС его прохождением, наиболее актуально.

Такая информация может быть получена двумя подходами: 1) с использование аналитического анализа переходных процессов или 2) с помощью методов численного моделирования. Первый из них удобен, когда канал представляет собой каскадное соединение однотипных избирательных звеньев, а второй используется при более сложном его построении.

-

1. Постановка задачи

Для вычисления фазы радиосигнала в программных средах численного моделирования применяются следующие методы: 1) метод определения медленно меняющейся фазы у аналитического сигнала; 2) квадратурный приемник; 3) метод определения фазы у комплексной огибающей (метод медленно меняющихся амплитуд) высокочастотного заполнения, когда при моделировании полосовые избирательные системы заменяются на низкочастотные системы-прототипы, обеспечивающие фильтрацию высоких частот.

У перечисленных выше методов, несмотря на их широкое распространение, имеется ряд недостатков, которые существенно влияют на определение фазы радиосигнала.

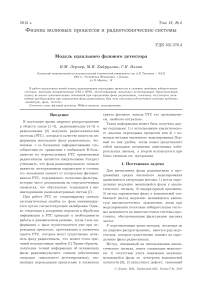

Метод, основанный на использовании аналитического сигнала, имеет следующие недостатки: 1) отсутствие учета изменения медленно меняющейся фазы по четвертям комплексной плоскости [8]; 2) существует дефект, связанный

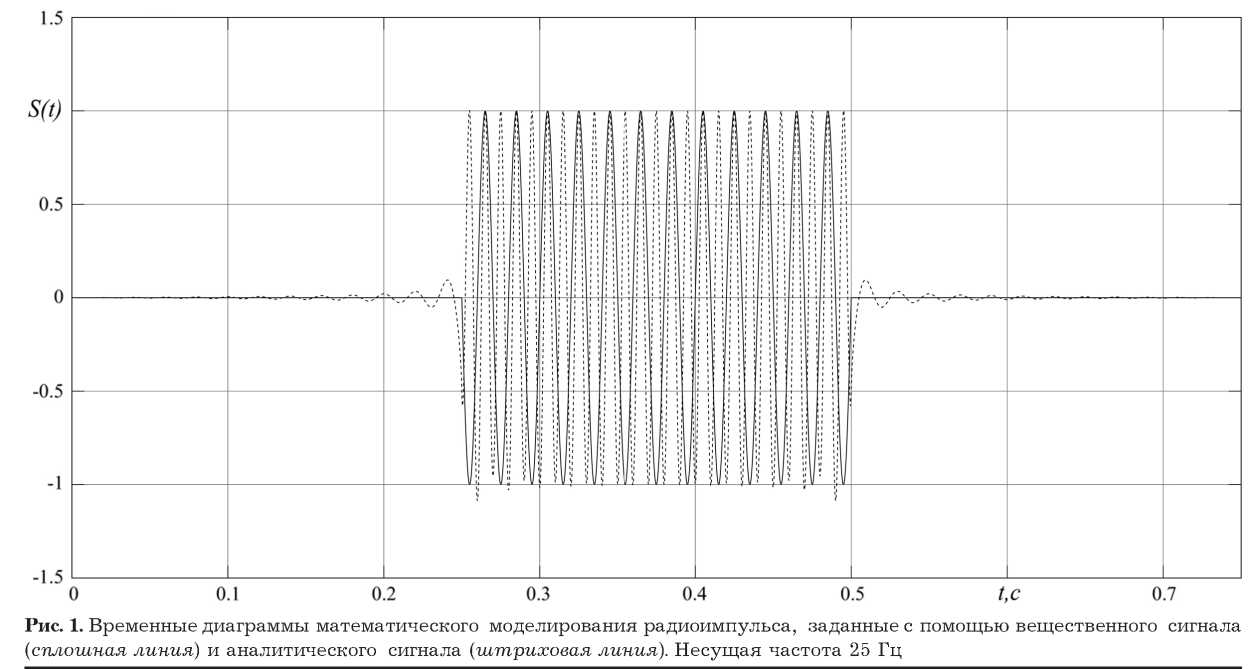

Рис. 2. Структурная схема квадратурного приемника: 1 – смеситель; 2 – генератор несущей; 3 – фазовращатель на п /2; 4 — ФВЧ; 5 — вычислитель фазы

с отсечением части спектра, переходящего из области положительных в область отрицательных частот и с последующим ее замещением на комплексно-сопряженную с ней часть составляющего спектра сигнала, переходящего из области отрицательных частот в область положительных частот, что является необходимым и и похожий на явление Гиббса в теории спектров, но при этом описываемый более сложной функциональной зависимостью. В частности, данный дефект приводит к наличию предвестника и следа [8–10].

Вышеуказанный дефект можно наблюдать в широко используемой программе математического моделирования Matlab – Simulink (рис. 1).

Недостатком второго метода является появление нелинейных искажений, вызванных преобразованием частоты, с последующим наложением на них линейных искажений от фильтрующих систем, что в итоге будет влиять на точность определения фазы. Это легко можно увидеть, анализируя алгоритм его работы (рис. 2).

Исходный сигнал в форме квазигармоническо-го колебания, действующий на входе квадра- турного приемника, имеет вид

где too - несущая частота (средняя частота спектра) сигнала; H (t) - модуль физической огибающей; ф(t) - медленно меняющаяся фаза; фо -начальная фаза; As (t) - синфазная и Bs (t) -квадратурная составляющие, определяющие поведение модуля физической огибающей и медленно меняющейся фазы квазигармонического колебания и связанные с ними следующими со- отношениями:

H (t ) = V As 2 (t) + Bs 2 (t); ф( t ) = arg ( As ( t ) + jBs ( t )) .

Сигналы I (t) синфазной и Q (t) квадратурной составляющих, получаемые на выходе смесителей (блоки 1, рис. 2), определяются следующи- ми соотношениями:

-

- B s ( t ) sin ( to o t + Ф о ) ) cos ( to o t + Ф о ) =

-

- B s ( t ) sin ( 2 ® 0 t + 2 ф о ) ] ;

-

- B s ( t ) sin ( to o t + Ф о ) ) sin ( to o t + Ф о ) =

= 2 [ As ( t ) sin ( 2 to 0 t + 2 ф 0 ) -

-

- B s ( t ) + B s ( t ) cos ( 2 to o t + 2 ф о ) J .

После фильтрации данных сигналов ФВЧ (блоки 4, рис. 2) на их выходах мы получаем сигналы оценок As(t) синфазной и Bs(t) квадратурной составляющих исходного радиосигнала, которые определяются как

t

t

Bs(t) = Q (0) h (t) + J Q' (T)h (t - t) dt,

где h ( t ) — переходная характеристика ФВЧ.

Далее сигналы A s ( t ) и B s ( t ) поступают на вычислитель фазы, производящий вычисление оценки фазы (блок 5, рис. 2)

Sвых ( t ) = Ф ( t ) = arg ( As ( t ) + jBs ( t ) ) . (6)

К недостаткам третьего из данных методов можно отнести тот факт, что оценка фазы производится с помощью использования комплексной огибающей в силу применения метода медленно меняющихся амплитуд, при этом рассматриваемые фильтры должны обладать симметричными АЧХ и ФЧХ, а величина расстройки, при ее наличии, должна быть малой [11]. Таким образом, данный метод не применим для сложных избирательных систем, имеющих несимметричные частотные характеристики, которыми, в частности, обладают широкополосные избира- тельные полосовые системы.

При этом следует отметить, что для данного метода в работе [12] была указана возможность учета несимметричности АЧХ и ФЧХ у избирательных полосовых систем при их аналитическом анализе, однако, насколько известно авторам, в программах моделирования для данного случая она не была реализована.

Таким образом, на основании проведенного выше анализа возникает потребность в решении задачаи, заключающейся в необходимости формирования нового подхода для вычисления фазы радиосигнала в программных средах, реализующих математическое моделирование, который бы обеспечивал: 1) учет влияния несимметричности АЧХ и ФЧХ линейных избирательных систем; 2) решение проблемы АФЧ [7]; 3) операцию «идеального» детектирования.

2. Решение задачи

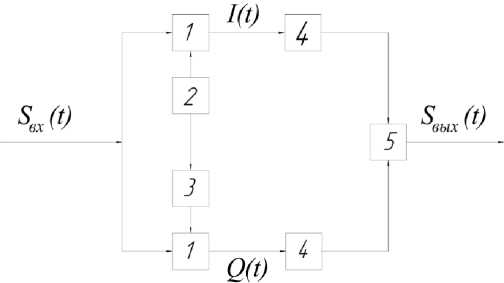

При решении поставленной задачи исходим из того, что для линейных избирательных си- стем c постоянными параметрами выполняется принцип транспозиции (инвариантности гармонического воздействия и реакции): при гармоническом воздействии в цепи со временем устанавливается стационарный режим, в котором напряжение между ее узлами и токи, протека- ющие по ее ветвям, изменяются по гармоническому закону с частотой, равной частоте воздействия. В этом случае структурная схема, реализующая решение поставленной задачи, будет иметь вид, представленный на рис. 3.

Рассмотрим принцип работы при предлагаемом подходе. Исходный радиосигнал с заданной огибающей A ( t ) ( -» < A ( t ) < +» ), у которого фаза подвергается манипуляции, формируется в комплексном виде (блок 1, рис. 3) и имеет вид

sвх (t) = A (t) exP (j (to0t + Ф (ktс ))) =

где { Ф ( k t с ) } — манипулирующая псевдослучайная последовательность фа з; l – число символов в последовательности; k = 1, l ; т с — длительность символа; to o — несущая частота.

Далее сигнал (7) поступает на вход блоков 2 и 3, которые выделяют его действительную и мнимую составляющие соответственно. Таким образом, на выходе блока 2 будем иметь вещественный сигнал, определяющий действительную составляющую комплексного сигнала (7)

S ex . Im ( t ) = A ( t ) sin ( to 0 t + Ф ( k т с ) ) . (9)

Рис. 3. Структурная схема предлагаемого подхода, реализующего принцип «идеального» фазового детектора: 1 – генератор комплексного сигнала радиосигнала с заданной огибающей и манипулированной фазой; 2 – блок выделения действительной части комплексного радиосигнала; 3 – блок выделения мнимой части комплексного радиосигнала; 4 – линейная полосовая избирательная система; 5 – блок преобразования двух вещественных сигналов для мнимой и действительной части в комплексный сигнал; 6 – смеситель; 7 – блок выделения модуля и аргумента комплексного числа; 8 – блок построения медленно меняющейся фазы радиосигнала на выходе избирательной системы в точках касания огибающей сигнала (10)

Затем каждый из вещественных сигналов (8) и (9) пропускается через две идентичные линейные полосовые избирательные системы (блоки 4, рис. 3), на выходе которых мы получаем преобразованные вещественные сигналы для действительной и мнимой составляющей соответствен- но, определяемые следующим образом:

^ ых .Re ( t ) = S ex .Re ( 0 ) h ( t ) +

t

+ IX .Re' (T) h ( t -T) d T =

0 (10)

= | Авых ( t )| cos (to 0 t + V вых ( t ) ) ,

^ых .Im ( t ) S ex .Im ( 0 ) h ( t ) +

t

+ J Sex .Im' (T)h (t -T) d T = вых 0 вч.вых

= A

вых

(t)| sin (tot + Vвых (t)) , где h (t) — переходная характеристика линейной избирательной системы; Авых (t) — огибающая радиосигнала, прошедшего через избирательнУю систему; Vвых (t) = ф вч. вых (t)+ Y ог. вых (t) медленно меняющаяся фаза радиосигнала, прошедшего через линейную избирательную систему; Фвч.вых (t) — составляющая медленно меняющейся фазы, обусловленная высокочастотным заполнением; уог.вых (t) — составляющая медленно меняющейся фазы, определяющая знак огибающей

Aвых (t )| exp [j (to0t + V вых (t))].

Далее сигнал (12) поступает на блок 6, выполняющий операцию преобразования частоты, таким образом, сигнал на его выходе будет определяться следующим образом:

A вых ( t )| exp [ j ( v вых ( t ) ) ] ,

Блок 7, на который поступает сигнал (13), выполняет операцию вычисления модуля и аргумента комплексного числа. Получаемая таким образом информация далее используется для определения значения медленно меняющейся фазы радиосигнала в точках касания огибающей вещественного сигнала (10). Указанную операцию выполняет блок 8.

Анализируя операции, выполняемые подходом, представленным на рис. 3, и выражения (7)–(13), можно утверждать, что он обеспечивает единственность взаимосвязи между действительной и мнимой частью формируемого комплексного сигнала и после его прохождения через избирательные системы, а следовательно, и при определении фазы, обеспечивая операцию «идеального» детектирования и не накладывая ограничения на симметричность АЧХ и ФЧХ рассматриваемой полосовой избирательной системы.

Y ог . вых

(t) =

0,

п,

a (t) ^ 0;

Далее сигналы (10) и (11) поступают на блок 5, который преобразует два вещественных сигнала в один комплексный сигнал, т. е.

3. Аппробация подхода на примере среды моделирования Matlab – Simulink

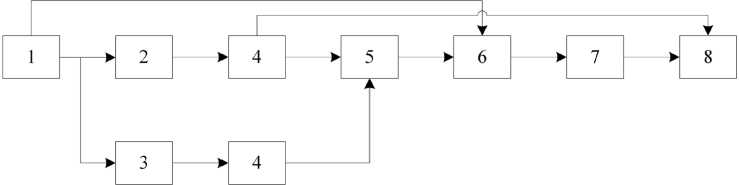

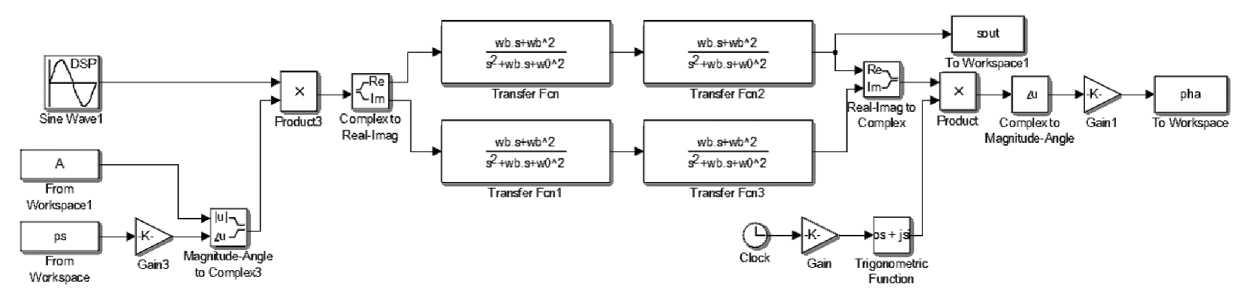

Схема, реализующая представленный подход, за исключением блока 8, реализована в виде модели Simulink и представлена на рис. 4.

Рис. 4. Математическая модель, реализующая предлагаемый подход в среде Simulink

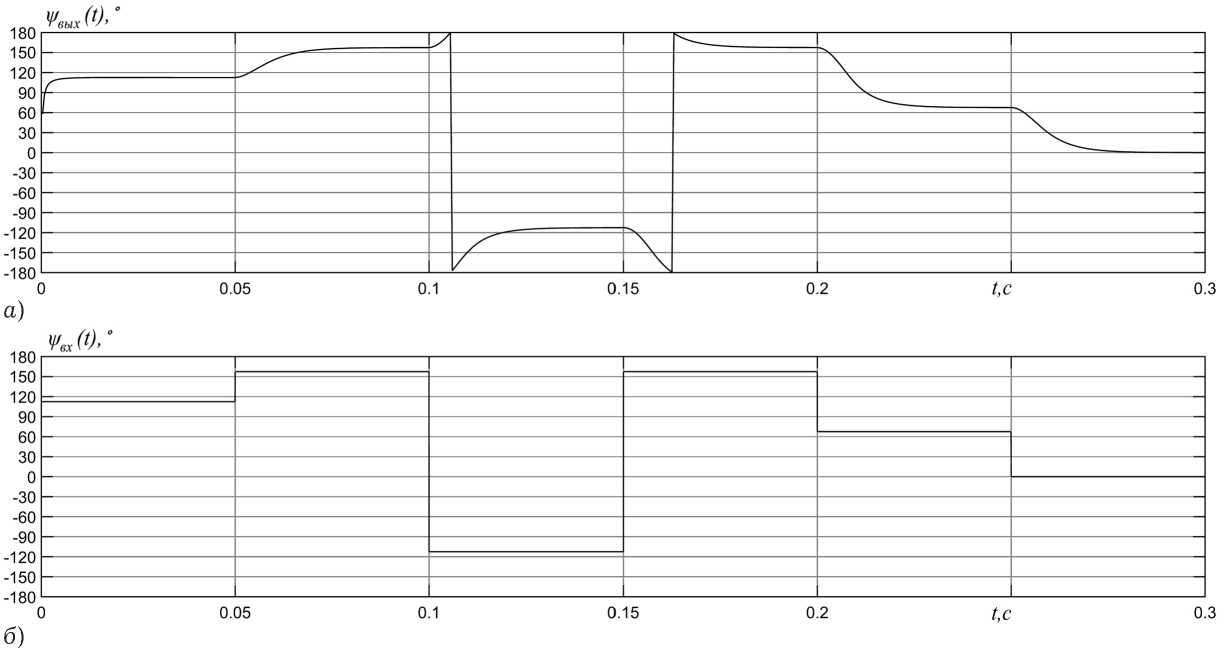

Рис. 5. Временные диаграммы зависимости медленно меняющейся фазы ФМн-16-сигнала на выходе ( а ) и входе ( б ) настроенного двухкаскадного резонансного фильтра. Резонансная частота 1 кГц, отношение резонансной частоты к результирующей полосе пропускания 25. Число символов в последовательности равно 6, длительность символа составляет 50 мс

Блок 8 реализован виде программного кода Matlab. В качестве линейной избирательной системы используется двухкаскадный резонансный фильтр.

Результаты моделирования прохождения ФМн-16-сигнала, состоящего из 6 символов, через настроенный двухкаскадный резонансный фильтр представлены на рис. 5.

Как видно из представленных результатов, данный подход отвечает поставленным требованиям решаемой задачи.

Заключение

В результате хотелось бы сделать следующий вывод: предложенный подход моделирования позволяет исследовать сложные фазовые каналы РТС, содержащие полосовые фильтры с учетом несимметричности их АЧХ и ФЧХ, обеспечивая «идеальное» детектирование.

Список литературы Модель идеального фазового детектора

- Архипкин В.Я, Голяницкий И.А. B-CDMA: синтез и анализ систем фиксированной радиосвязи. М.: Эко-Трендз, 2002. 195 с.

- Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. М.: Эко-Трендз, 2002. 239 с.

- Lee J.S., Miller L.E. CDMA Systems Engineering Handbook. B.; L.: Artech House, 1998. 1258 p.

- Глобальная радионавигационная система ГЛОНАСС / под ред. В.Н. Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. М.: ИПРЖР, 1998. 400 с.

- Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. М.: Эко-Трендз, 2000. 268 с.

- Воскресенский Д.И. Активные фазированные антенные решетки / под ред. Д.И. Воскресенского и А.И. Канащенкова. М.: Радиотехника, 2004. 488 с.

- Золотарев И.Д., Миллер Я.Э. Переходные процессы в колебательных системах и цепях. М.: Радиотехника, 2010. 304 с.

- Ильин А.Г., Ильин Г.И. Особенности преобразования Гильберта для описания квазигармонических колебаний с произвольной структурой // Инфокоммуникационные технологии. 2007. № 4. С. 13-15.

- Smolinski A.K. On the Hilbert envelop of a high frequency pulse // Bull. Acad. Pol. Sciences Techniques. 1971. V. 19. № 6. P. 473-484.

- Вайнштейн Л.А., Вакман Д.Е. Разделение частот в теории колебаний и волн. М.: Наука, 1983. 288 с.

- Евтянов С.И. Избранные труды / сост. В.Н. Кулешов. М.: Издательский дом МЭИ, 2013. 304 с.

- Заездный А.М. Сборник задач и упражнений по курсу «Теоретическая радиотехника». М.: Связьиздат, 1957. 476 с.