Модель мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи

Автор: Избасарова Н.Ю., Летучева Л.А.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Воспитание и социализация личности

Статья в выпуске: 2 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается необходимость введения в структуру управления процессом профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи в рамках сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и профессионального образования мониторинга как самостоятельного звена в управленческом цикле; дается определение мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи; предлагается четырехуровневая модель данного мониторинга.

Профессионально-личностное самоопределение, мониторинг, мониторинг в образовании, мониторинг профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи, модель мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи

Короткий адрес: https://sciup.org/14213537

IDR: 14213537 | УДК: 316.3/.4+159.9.07

Текст научной статьи Модель мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи

Профессионально-личностное самоопределение мы рассматриваем как процесс поиска и осмысления личностью своего профессионального пути, развития и предназначения, результат которого отражает определенный уровень сформированности внутренней готовности личности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать свое развитие (профессиональное, жизненное и личностное), а также уровень ее готовности рассматривать себя развивающейся в рамках определенного времени, пространства и смысла, постоянно расширяя свои возможности и максимально их реализовывая.

Всестороннее изучение хода и результатов процесса профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи на основе сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и профессионального образования — необходимое условие для принятия адекватного управленческого решения. Наиболее эффективным средством информационного обеспечения, которое не ограничивается единичным актом, а носит продолжительный характер, является мониторинг. Следовательно, необходимым становится введение в структуру управления данным процессом в условиях сетевого взаимодействия мониторинга как самостоятельного звена в управленческом цикле.

Обзор научной литературы показал, что категория «мониторинг» практически не встречается в самостоятельном значении, а доопределяется предикатором, образуя либо функцию (мониторинг здоровья), либо предикат (педагогический мониторинг, мониторинг качества образования и др.). Различные ученые используют данный термин исходя из логики собственных работ, наполняя его содержанием в зависимости от контекста научного исследования.

Основой рассматриваемого нами понятия является существительное «мониторинг». Происхождение данного термина английское, monitor означает «контролировать, проверять». Само понятие «мониторинг» представляет интерес с точки зрения его теоретического анализа, так как не имеет точного однозначного толкова- ния в силу того, что изучается и используется в рамках различных сфер научно-практической деятельности. Сложность формулировки данного понятия связана также с его принадлежностью как к сфере науки, так и к сфере практики. Мониторинг может рассматриваться и как способ исследования реальности, используемый в различных науках, и как способ обеспечения сферы управления различными видами деятельности посредством представления своевременной и качественной информации.

В общем виде мониторинг можно охарактеризовать как механизм систематического наблюдения, слежения за определенным объектом, представляющим интерес для науки и практики; как систему повторяющегося с определенной периодичностью сбора информации об объекте с использованием одних и тех же базовых индикаторов; как систему оценки меняющихся состояний и тенденций развития наблюдаемых объектов, контроля за ходом наблюдаемых процессов с целью предупреждения, преодоления или минимизации нежелательных тенденций и последствий развития этих процессов [1].

В педагогической науке и практике (А. С. Белкин, В. А. Кальней, А. Н. Майоров, Ю. А. Шихов, С. Е. Шишов и др.) накоплен определенный опыт применения мониторинговых исследований в системе образования всех уровней. Более того, в данный момент специалисты используют различные виды педагогического мониторинга. Сущность педагогического мониторинга настолько сложна, что ни одно из существующих ныне его определений нельзя отнести к разряду ошибочных, так как в каждом из них отражена какая-то его сторона, какая-то важная грань, без которой он потерял бы свою многоаспектность.

Одним из наиболее общих определений педагогического мониторинга является определение, предложенное А. Н. Майоровым, которое легко конкретизируется для частных образовательно-воспитательных подсистем путем уточнения предмета мониторинга. Мониторинг в образовании — это «система сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающая прогноз его развития» [2, с. 85].

Приняв за основу данное определение, мы уточняем рассматриваемое понятие в контексте нашего исследования: мониторинг профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи — это подсистема непрерывного сбора, обработки, хранения и распространения информации о степени готовности обучающейся молодежи к профессионально-личностному самоопределению, встроенная в систему управления данным процессом в условиях сетевого взаимодействия и позволяющая корректировать данный процесс на основе выявленных отклонений от заданной цели.

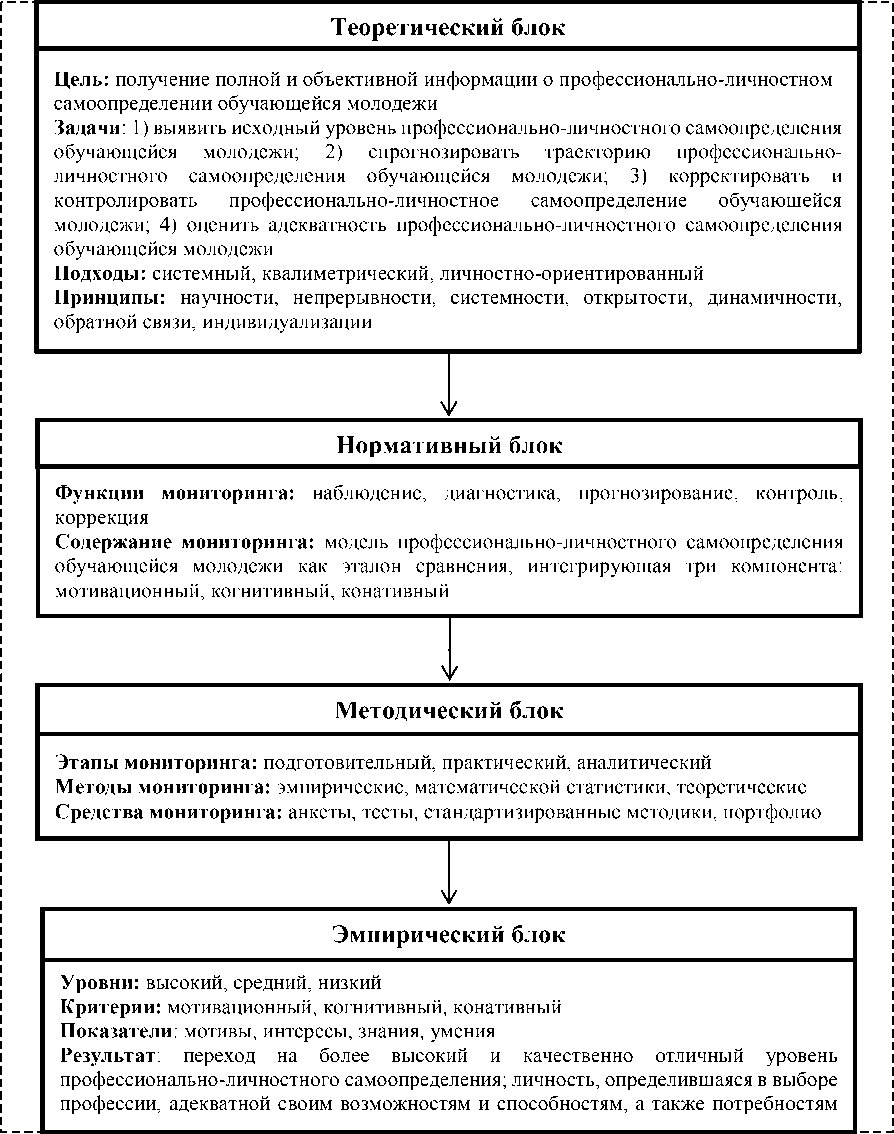

Проведение мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи в рамках сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и профессионального образования — сложный процесс, реализация которого зависит от его организации. Учитывая это, мы выдвинули задачу разработки модели мониторинга. В соответствии с основными положениями теории структурно-функционального инварианта педагогической системы [3] мы включили в модель мониторинга четыре блока: теоретический, нормативный, методический, эмпирический. Модель мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи представлена на рисунке 1.

Теоретический блок определяет требования к организации мониторинга. Его структуру составляют цель, задачи, подходы и принципы организации и проведения мониторинга.

Цель мониторинга — получение полной и объективной информации о профессионально-личностном самоопределении обучающейся молодежи.

Задачи мониторинга:

-

- выявить исходный уровень профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи;

-

- спрогнозировать траекторию профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи;

-

- корректировать и контролировать профессионально-личностное самоопределение обучающейся молодежи;

-

- оценить адекватность профессиональноличностного самоопределения обучающейся молодежи.

В качестве теоретико-методологических подходов выступили системный, квалиметриче- ский и личностно-ориентированный подходы, реализующиеся на основе принципов научности, непрерывности, системности, открытости, динамичности, обратной связи, индивидуализации.

Нормативный блок объединяет в себе функции и содержание мониторинга. Опираясь на работы А. Н. Майорова [2], В. А. Кальней, С. Е. Шишова [4], Ю. А. Шихова [5], мы выделили следующие функции мониторинга: наблюдение, диагностика, прогнозирование, контроль, коррекция. Все функции, мы полагаем, равнозначны и составляют единый цикл в рассматриваемом мониторинге.

Содержание мониторинга — это то, что наблюдается, диагностируется, прогнозируется, контролируется и корректируется. В рассматриваемом нами мониторинге содержание определяется компонентами профессиональноличностного самоопределения обучающейся молодежи. Основными структурными компонентами профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи являются: мотивационный, когнитивный и конативный. При их выделении мы руководствовались исследованиями О. Л. Гончаровой, Л. Ю. Кобелевой, А. П. Менщикова, А. Д. Сазонова и др.

Мотивационный компонент проявляется в направленности личности на определение будущей профессиональной деятельности. Когнитивный компонент представлен знаниями о многообразии профессий, их особенностях, о будущей профессиональной деятельности и возможностях для самореализации в ней, знаниями по профилирующим предметам. Ко-нативный компонент предполагает осознанный выбор профессиональной деятельности, овладение первичными умениями в выбранной профессии, а также навыками самооценки, самоанализа, самоконтроля и самокоррекции (рефлексии). Данные компоненты определяют модель профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи как эталон сравнения.

Методический блок объединяет такие структурные элементы, как методы, средства и этапы проведения мониторинга.

Организация мониторинга связана с этапами его проведения: подготовительным, практическим, аналитическим. Задачи подготовительного этапа: подготовка плана проведения мониторинга; апробация критериально-диагностического инструментария с целью установления его валидности и внесения при необходимости корректировок.

Рис. 1. Модель мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи

Задачи практического этапа: проведение стартовой, текущей и финишной стадий мониторинга. Задачи аналитического этапа: систематизация, обработка и анализ полученной информации, разработка рекомендаций и корректирующих мер.

При использовании любой из форм мониторинга применяются следующие методы: эмпирические (наблюдение, интервью, анкетирование, тестирование, анализ результатов деятельности и т. д.); методы сводки и статистической обработки информации; теоретические

(анализ, синтез, сравнение и т. д.). Наиболее корректными из методов сводки и статистической обработки результатов мониторинга являются следующие: регистрация, ранжирование, шкалирование, критерий углового преобразования Фишера, Т-критерий Вилкоксона. В качестве средств выступают анкеты, тесты, стандартизированные методики, портфолио.

Эмпирический блок , связанный с оцениванием результатов, представлен рекомендациями по технике диагностики профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи. В структуру данного блока мы включили: описание уровней сформированности профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи, критерии определения уровней, показатели проявления критериев, диагностические методики. Результат: переход обучающегося на более высокий и качественный уровень; личность, определившаяся в выборе профессии, адекватной возможностям, способностям и потребностям рынка.

Анализ научно-педагогической литературы показал, что ученые при выделении уровней используют принцип маятника, суть которого заключается в дихотомическом ограничении разнообразных представлений о явлении, т. е. выделении границ на основе максимального и минимального проявления состояния изучаемого явления с выделением его среднего состояния. Опираясь на данную точку зрения, мы выделили низкий, средний и высокий уровни сформи-рованности профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи.

Учитывая структуру профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи, мы выделили критерии (мотивационный, когнитивный, конативный) и соответствующие им показатели оценки профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи. По каждому критерию были подобраны диагностические методики.

Мотивационный критерий включает в себя следующие показатели: интерес; стремление к познанию особенностей профессий; мотивы выбора профессии; желание осуществлять профессиональную деятельность; стремление к достижению цели, к успеху, к общественному признанию

Список литературы Модель мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи

- Милехин, А.В. Социологический мониторинг -средство информационного обеспечения управления в общественных системах: дис.. д-ра социол. наук/А.В. Милехин. -М., 1999. -298 с.

- Майоров, А.Н. Мониторинг в образовании. Кн. 1/А.Н. Майоров. -СПб.: Образование -культура, 1998. -334 с.

- Кустов, Л.М. Теоретические и практические основы послевузовской подготовки инженера-педагога: Диагностическая, проектировочная, экспериментальная деятельность: дис.. д-ра пед. наук/Л.М. Кустов. -М., 1996. -339 с.

- Кальней, В.А. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель -ученик»: метод. пособие для учителя/В.А. Кальней, С.Е. Шишов. -М.: Пед. об-во России, 1999. -86 с.

- Шихов, Ю.А. Школа: Мониторинг качества образования: учеб. пособие/Ю.А. Шихов, В. А. Кальней. -М.: Пед. об-во России, 2000. -248 с.