Модель образовательной среды школы по коррекции психологических трудностей младших школьников

Автор: Магомедова Д.Ш.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 12-3 (28), 2018 года.

Бесплатный доступ

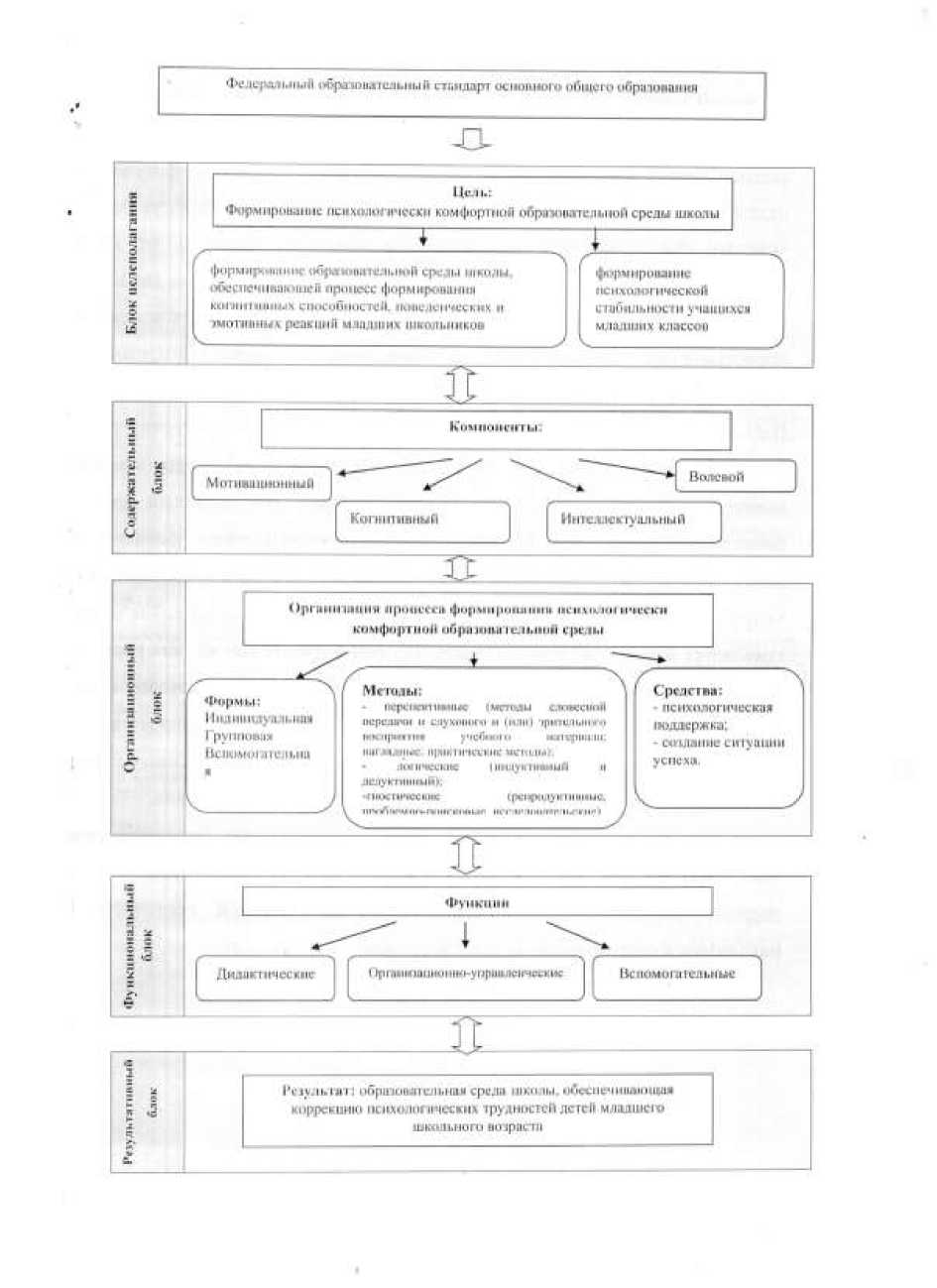

В статье рассматривается категория образовательной среды школы, уточняется содержание термина «образовательная среда», раскрывается сущностный смысл комфортной образовательной среды и модели образовательной среды. Так же описывается структура модели образовательной среды школы, в которую включены следующие пять блоков: целеполагания, содержательный, организационный, функциональный и результативный.

Образовательная среда, доступная образовательная среда, модель образовательной среды, младший школьник

Короткий адрес: https://sciup.org/140281222

IDR: 140281222

Текст научной статьи Модель образовательной среды школы по коррекции психологических трудностей младших школьников

В России современная система образования претерпевает изменения, подразумевающие формирование образовательного пространства, которое призвано обеспечить многообразие учебных видов деятельности, которые должны соответствовать требованиям Федерального образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).

При формулировке определения понятия «образовательной среды» мы опираемся на точку зрения В.А. Ясвина, под которой он понимает взаимодействие учащихся с объективной педагогической реальностью и представляет собой совокупность влияний, условий и возможностей.

Комфортная образовательная среда важна для учащихся независимо от уровня обучения, однако для младших школьников этот фактор является определяющим и имеет наибольшее значение, так как адаптация к процессу обучения в школе требует определенного времени и зависит от различных условий, а также личностных качеств ребенка.

Бережковская Е.Л. и Козлина А.В. утверждают, что в период адаптации к школе младший школьник сталкивается с необходимостью выполнения новых для себя видов деятельности, ведущей из которых является учебная [1].

Безруких М, Дмитриев А.С., Чудинова Е.В. и другие в своих исследованиях акцентируют внимание на том, что в последние десятилетия (начиная с 2000 гг.) увеличилось количество младших школьников, диагностируемых с различными психологическими проблемами. По их мнению, большинство сложностей связанны с трудностями развития и приспособления личности, дисгармонией межличностных отношений, социальными девиациями, а также возрастными кризисами. [2, 3, 4].

Таким образом, cоциальная позиция формируется у ребенка при поступлении в школу и предполагает выполнение дополнительных обязанностей, которые основаны на чувстве долга, ответственности, появляются обязанности, которые могут вызвать зарождение страха «несоответствия» новым требованиям. Это может спровоцировать появление дезадаптационных процессов, повышенное чувство тревоги, что составляет основную базу зарождения первых трудностей в обучении.

По мнению В. И. Слободчикова, организация образовательно среды должна создавать условия для развития целостно-мотивационной среды, предметной деятельности, а также индивидуальных способностей личности ребенка. А для этого необходимы со-участники, которые смогли бы самостоятельно и ответственно выстраивать собственную деятельность. С одной стороны, автор вписывает образовательную среду в механизмы развития личности ребенка, а с другой — выделяет ее истоки в предметности культуры общества, определяя тем самым ее функциональное и целевое значение.

Таким образом, в научной литературе и практической деятельности выделяют следующие модели образовательной среды:

-

• коммуникативно-ориентировочная модель;

-

• эколого-личностная модель;

-

• антропо-психологическая модель образовательной среды;

-

• психодидактическая модель индивидуализации и дифференциации школьной образовательной среды;

-

• экопсихологический подход, в основе которого лежит психодидактическая парадигма.

В основе психологической составляющей образовательной среды лежит обеспечение возможностей развития и удовлетворения потребностей субъектов образовательного процесса в ощущении безопасности, в признании со стороны общества, в сохранении и улучшении самооценки, а также в самоактуализации личности.

Роль учителя в организации образовательной среды является доминирующей и основана на психолого-педагогическом взаимодействии участников образовательного процесса, который формирует мотивационную, эмоциональную и психологическую составляющие образовательной среды.

Теоретическое осмысление проблемы исследования подтвердило нашу мысль о том, что при конструировании модели образовательной среды школы главная задача состоит в том, чтобы, используя в единстве и целостности разнообразные методы, обеспечить гибкость системы, сделать ее способной быстро реагировать, приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям.

Под моделью образовательной среды школы мы будем понимать организацию целостного педагогического процесса, в котором совокупность подходов обучения направлена на приобретение младшими школьниками определенных знаний, умений и навыков, а также на развитие их личности.

Разработанная и представленная нами образовательная среда школы изучается с точки зрения личностного и системного подходов как совокупность закономерных, функционально связанных компонентов, которые составляют определенную целостную систему. Каждый из компонентов модели, включает в себя следующие блоки: целеполагание, содержательный, организационный, функциональный, результативный, обеспечивающие возможности представлять процесс построения образовательной среды школы более целенаправленно и системно.

Рассмотрим каждый из выделенных нами блоков более подробно.

Блок целеполагания предполагает определение и реализацию следующих задач:

-

- развивать образовательную среду школы, обеспечивающую процесс формирования когнитивных способностей, поведенческих и эмотивных реакций детей младшего школьного возраста;

-

- формировать психологическую стабильность младших школьников.

Содержательный блок, предполагает построение психологически комфортной образовательной среды, под которой понимается нами специфический вид учебной деятельности, который направлен на личность самого обучаемого с целью формирования развития и его личности. Такой вид деятельности включает когнитивный и мотивационный, деятельностнопрактический компоненты.

Мотивационный компонент призван формировать у младшего школьника мотивацию к обучению, понимание смысла этой деятельности и своего места в ней. В этой связи он определяет наличие у детей младшего школьного возраста мотивов интереса к обучению, в связи с тем, что для этого возрастного этапа характерны широкие познавательные мотивы; самораскрытие самовыражение, а также мотивы, обусловленные потребностями личности; самосознание личности (убежденность в обладании достаточным творческим потенциалом и т.п.).

Когнитивный компонент направлен на формирование у младших школьников идеалов и ценностей, нравственно-эстетического кругозора и гражданской позиции. В разработанной нами модели образовательной среды в качестве основного критерия когнитивного компонента выступает способность в учебной деятельности самостоятельно принимать решения, самопознание и самооценка, желание общаться и работать в коллективе, которое выражается в умении адекватно оценивать свои возможности.

Интеллектуальный компонент определяет уровень развития основных познавательных процессов, а именно: памяти, речи мыслительных операций (большой словарный запас, умение анализировать, сравнивать, классифицировать предметы, обобщать и т.д.).

Волевой компонент выражается в способности младшего школьника подчинять свое поведение правилам, принятым нормам поведения в обществе, определяться с выбором «Хочу» и «Надо».

Организационный блок модели образовательной среды по коррекции психологических трудностей младших школьников, предусматривает процессуальный аспект формирования психологически комфортной образовательной среды. При этом в качестве основных форм его реализации выступают комбинированный урок, бинарный урок, практическое занятие и семинар. С целью реализации представленных форм обучения в нашу модель мы включили методы, направленные на воспитание и развитие младших школьников в процессе обучения, а также на освоение ими знаний, умений и навыков. К данным методам мы отнесли метод практического обучения, информационно-развивающий и проблемно-поисковый.

Следующий, функциональный блок модели предусматривает следующие функции процесса формирования психологически комфортной образовательной среды:

-

- дидактические - под которыми понимается хранение и агрегация учебного содержания (контента);

-

- организационно-управленческие - под которыми понимается администрирование в целом деятельности ОО;

Рис. 1 Модель образовательной среды школы

-вспомогательные – это функции, которые определяются самой образовательной организацией.

И в качестве завершающего блока модели образовательной среды школы выступает результативный блок. В качестве основного результата реализации модели является построение образовательной среды школы, обеспечивающей коррекцию психологических трудностей детей младшего школьного возраста

Таким образом, мы предлагаем осуществлять коррекцию психологических трудностей детей младшего школьного возраста на основе построения модели образовательной среды школы, состоящей из взаимосвязанных структурных блоков и позволяющей обеспечить возможность более четкого представления данного целенаправленного процесса.

Список литературы Модель образовательной среды школы по коррекции психологических трудностей младших школьников

- Бережковская Е.Л. Психологические основы организации обучения детей на уроках в первом классе / Е.Л. Бережковская, А.В. Козлина. - Москва, 1996. - 85 с.

- Безруких М. и др. Почему учиться трудно? - М., 2008. - 132 с.

- Дмитриев А.С. Индивидуальный подход к школьникам, отстающим в учебе или имеющим отклонения в поведении // Начальная школа до и после. - 2006. - №8. - С. 48-51

- Чудинова Е.В. Младшие школьники в учебной деятельности. - Рига, 2009. - 214 с.