Модель обучения младших школьников литературному бурятскому языку в диалектных условиях

Автор: Замбулаева Наталья Гомбоевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Теория и методика обучения гуманитарным дисциплинам

Статья в выпуске: 15, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена модель обучения младших школьников литературному бурятскому языку в диалектных условиях. Раскрыты основные содержательные компоненты модели

Младший школьник, диалектные условия, модель обучения литературному бурятскому языку, компоненты модели

Короткий адрес: https://sciup.org/148180081

IDR: 148180081 | УДК: 372.8:811.512.161

Текст научной статьи Модель обучения младших школьников литературному бурятскому языку в диалектных условиях

Проблема обучения литературному бурятскому языку в диалектных условиях достаточно исследована в ряде значимых публикаций, среди которых выделяются работы Б.Б. Будаина [1], Б.Б. Лхасарановой [2], П.И. Малакшинова [3], Э.Р. Раднаева [4]. В их трудах даются общие направления работы. Следует констатировать факт отсутствия полноценных пособий и исследований, ориентированных на младший школь- ный возраст. Несмотря на это, приведенные обобщенные подходы позволяют учителям организовать работу в диалектных условиях.

Возможно, при обучении литературному бурятскому языку в диалектных условиях следует учесть возрастные особенности каждого ученика, в дошкольном возрасте определить цель развития связной речи на диалекте. Думается, что в старшем дошкольном возрасте при формирова- нии синтаксической речи воспитателю необходимо показать правильный, с позиции литературных норм, строй предложений, речи. В младшем школьном возрасте, когда ведущей деятельностью является учебная и у обучающего формируется такое новообразование, как рефлексия, умение учить себя с помощью взрослого, необходимо начать работу по овладению учеником норм литературного языка и обучению его общению на нем. Но данная система должна соотноситься с этапами перехода обучения с диалектного на литературный язык, по А.В. Текучеву, и факторами, которые рассмотрены ниже.

Основным новообразованием ученика начальных классов становится способность рефлексировать, т.е. различать: «это я уже знаю и умею», «это я еще совсем не знаю, надо узнать», «это я уже немного знаю, но надо еще разобраться». Задача учителя заключается в том, чтобы свою диалектную речь школьник анализировал через систему вышеприведенных осмыслений. Это способствует формированию учебной самостоятельности младшего школьника, переходу от исполнительского поведения к подлинному самосовершенствованию человека, умеющего учиться и учащегося всю жизнь. Без этого своеобразного мыслительного «раздвоения мира» («я это знаю и я знаю, что я это знаю») человек так и не становится субъектом, хозяином собственной учебной деятельности, хозяином своих интеллектуальных богатств и постоянно нуждается в руководстве, контроле и оценке учителя. От учителя, организующего процесс в диалектных условиях, требуется, чтобы указанные выше этапы А.В. Текучева вводились как система учебных задач, действий по осознанию, осмыслению в новой ситуации навСылкеодвулеит тесркатзуартьн,ойчтроеч и.меющиеся труды в основной своей массе не имеют целевой направленности на младший школьный возраст. Предложенные учеными-методистами подходы отражают в большей степени специфику работы по формированию письменной речи, нежели устной. И это оправдано. Поскольку ученик средних и старших классов осознает несоответствие норм диалектного и литературного языков, он и мотивирован на приведение в соответствие своей письменной речОи.бщеизвестно, что при поступлении ребенка в школу начинается изучение им своей речи. Он умеет связно выражать мысли на родном языке, вместе с тем еще не способен оценивать критически свою речь. Он считает свою речь правильной, она таковой и является. Поэтому учи- телю важно не противопоставлять диалект и литературный язык.

Младший школьник в случае правильной организации обучения языку в диалектных условиях постепенно осознает несоответствие норм диалектного языка с литературным языком. Мы полагаем, что к 3-4 классу, когда способность к самоконтролю и самооценке достигает достаточного уровня, младший школьник может обнаруживать отличия диалектной речи от литературной. Поэтому разработанная нами модель рассчитана на 4 клаПссриначаанлаьлниозйешкиослслые. дований по проблеме эффективного обучения в диалектных условиях необходимо уточнять и учитывать следующие факторы:

-

1. Соответствие речи учителя литературным нормам.

-

2. Знание учителем теории диалектологии и норм литературного языка.

-

3. Привлечение в процесс обучения разных текстов: аудио-видеоматериалов, художественной литературы, текстов устного народного творчества.

-

4. Использование приемов, поддерживающих интерес к изучению родного язы5к.а .Связь технологии обучения языку в диалектных условиях с возрастными особенностями обучающихся.

-

6. Применение условных этапов обучения языку в диалектных условиях, предложенных А.В. Текучевым и принятых методистами:

-

1) Обнаружение, узнавание учащимися того, что для обозначения словами известных ему с детства фактов, явлений, вещей существуют различные способы. На самом раннем этапе обучения в школе ученик сталкивается с новым и неожиданным для себя фактом: он узнает, что его речь, такая близкая и привычная для него с раннего детства, не есть единственно возможная речь. Более того, она с точки зрения школы не только не признается самой лучшей, но не считается даже просто приемлемой.

-

2) Постепенное осмысление новых для учащегося фактов (слов, звуков, их сочетаний и т.п.), установление соотношений между значениями, связанными с привычными для него с детства словами, и значениями, вызываемыми вновь узнанными словами. Эти соотношения могут быть разными: учащийся может встретиться как с соотношением тождества, так и с соотношением сходства, причем степень сходства может быть также раз3н)ойН. акопление в памяти учащегося новых для него фактов литературного языка (из области словаря, грамматического строя, произноси-

- тельных норм) при сопоставлении их с соответствующими фактами местного говора: сонхо – шагаабари, γхибγγн – γсибγγн, эбдэрхэ – γмдэрхэ и т.д.

-

4) Период конкурирования в сознании ученика старого и нового. Этот этап не одинаков на разных стадиях его протекания: вначале новое медленно пробивает себе путь и лишь впоследствии окончательно вытесняет старые, привычные учащемуся навыки. Да и само качество пользования новыми элементами может быть различным на разных этапах (легкость и правильность пользования, быстрота воспроизведения, отсутствие и наличие затормаживания и т.п.).

-

5) Период относительно полного усвоения. В конечном счете этот процесс должен завершиться тем, что факт литературного языка откладывается в сознании учащегося в качестве полного эквивалента тому, что было вытеснено как менее совершенное. И только теперь ученик начинает сравнительно уверенно и при любых обстоятельствах говорить без диалектизмов [5, с. 19-20].

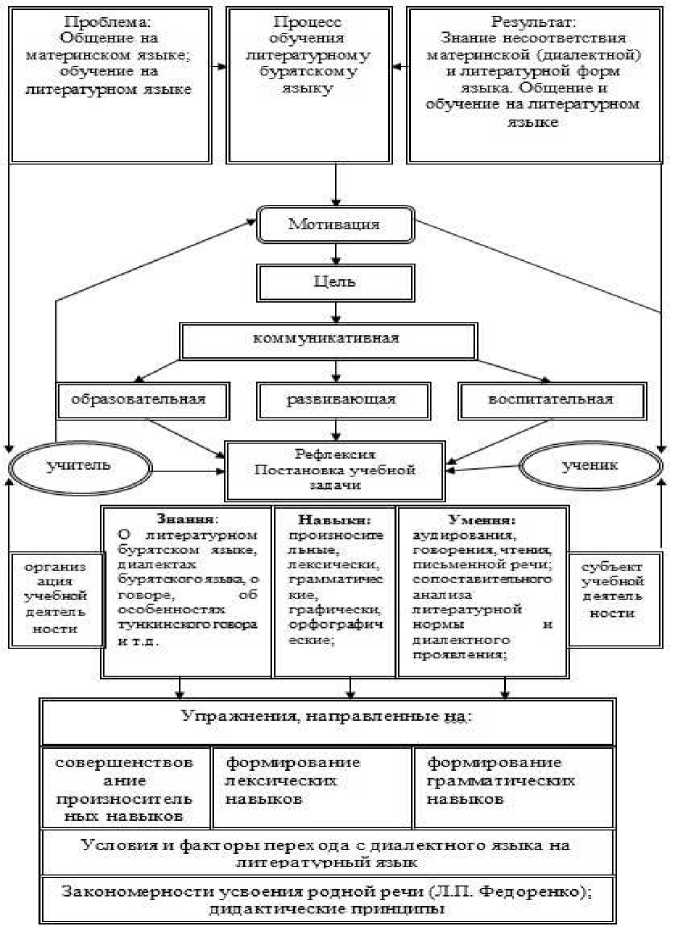

Исходя из того, что речь функционирует по определенной языковой норме, в методике обучения бурятскому языку большое внимание уделяется формированию правильной литературной речи младших школьников. В процессе обучения ему в начальной школе в условиях тункинского говора мы ставим следующие частные образовательные задачи: ознакомить учащихся младших классов с понятиями «литературный язык», «диалектный язык», «тункинский говор», «особенности тункинского говора», «диалектизмы» как с основными научными понятиями в обучении в диалектных условиях ; ознакомить с основными диалектными особенностями тункинского говора, приводя примеры (на фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях); формировать навыки правильного употребления языковых явлений бурМадельзоязуыкниялвт у бурятскому языку в условиях тункинского говора (рис. 1) включает проблему, деятельность учителя и ученика, мотивацию, цель, содержание, принципы, методы и приемы, систему упражнений, результат обучения. Она основана на вовлечении учащихся в активную познавательную деятельность посредством постановки учебных задач на основе рефлексии.

Реализуя на практике основные компоненты представленной модели методической системы, мы в первую очередь исходили из необходимости разрешения проблемы обучения литератур- ному бурятскому языку в диалектных условиях, определив цель и результат обозначенной системы. Основная цель обучения – коммуникативная, которая реализуется через образовательную, развивающую и воспитательную составляющие. Важными компонентами методической системы являются ученик и учитель, их взаимодействие через постановку учебной задачи по осознанию учеником несоответствия «материнского» и литературного форм родного языка, которая сопровождается рефлексией ученика и формированием умения учиться. Содержание учебной деятельности учащихся представлено разными видами текстов, которые обогащаются текстами устного народного творчества, собираемыми ими самими. Знания, навыки и умения формируются как вариативный компонент к инварианту программы по бурятскому для начальных классов с учетом этапов перехода от диалекта к литературному языку и факторов, обеспечивающих его эффективность.

В предлагаемой модели обучения младших школьников литературному бурятскому языку отмечены возрастные особенности, что позволяет им осознать несоответствие «материнского» языка на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. Такое активное вовлечение учащихся позволило формировать и удерживать устойчивую мотивацию обучения. Значительную роль сыграла система упражнений, которая была разработана с учетом совершенствования произносительных навыков учащихся, формирования лексических и грамматических навСыиксотве.ма упражнений содействует развитию мышления учащихся на родном языке, вызывает необходимость сопоставлять и сравнивать диалектные и литературные слова, формы слов, высказывания; способствует не только сознательному накоплению литературных слов, но и выработке навыков грамотного изложения своих мыслей в устной речи и на письме в соответствии с нормами литературного языка.

Методическая система определяется необходимостью учета закономерностей усвоения родного языка (Л.П. Федоренко).

Представленная модель обучения младших школьников литературному бурятскому языку, апробированная на практике в условиях тункин-ского говора, при некоторых коррективах может быть использована в условиях любых говоров. Основные положения разработанной системы могут быть учтены при совершенствовании программы по бурятскому языку в школе, создании методических пособий, учебников.

Рисунок 1

Методическая модель обучения младших школьников литературному бурятскому языку (на материале тункинского говора)