Модель оценки конкурентоспособности продуктов фирмы

Автор: Власов Марк Павлович

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Рыночная организация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности

Статья в выпуске: 3 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке конкурентоспособности продуктов фирмы, какодной из основных составляющих ее экономической безопасности. Пред-лагается проводить оценку конкурентоспособности продуктов фирмы сточки зрения классификации, результаты которой представляются длянаглядности в виде карты классов продуктов фирм. Для оценки конкурен-тоспособности продуктов фирмы предложена экономико-математическаяоптимизационная параметрическая модель, позволяющая провести класси-фикацию продуктов фирмы и ее конкурентов для каждой стратегическойзоны хозяйствования. В этих целях предлагается воспользоваться мето-дами матричной обработки данных.

Маркетинговая стратегия, стратегическая зона хозяйствования, продукт фирмы, классификация, критерии отбора, карта классов

Короткий адрес: https://sciup.org/140129017

IDR: 140129017

Текст научной статьи Модель оценки конкурентоспособности продуктов фирмы

Одним из аспектов экономической безопасности предприятия является своевременная реакция на изменившиеся внешние условия, которая находит свое отражение в выборе и реализации маркетинговой стратегии.

Маркетинговая стратегия должна приниматься для каждого продукта фирмы и каждой стратегической зоны хозяйствования. Поэтому совокупность всех принятых маркетинговых стратегий предопределяет выбор корпоративной стратегии, определяющей главные цели и основные пути развития фирмы [1]. Основной целью корпоративной стратегии и ее составляющей – маркетинговой стратегии является приведение возможностей фирмы в соответствие с будущим состоянием рынка ее продуктов и установление «равновесия» между внутренней и внешней средой, т. е. обеспечение ее экономической безопасности.

Необходимость выбора маркетинговой стратегии диктуется изменением величины спроса и требований потребителей к продуктам фирмы на фоне агрессивного поведения конкурентов. Так как перспективная ситуация на рынке продукта фирмы характеризуется колебаниями спроса и требований к продуктам фирмы, то выбор маркетинговой стратегии связан с позиционированием в настоящем и будущем конкурентных позиций фирмы в отрасли, на рынке или в определенной стратегической зоне хозяйствования. В дальнейшем будем рассматривать только положение одного продукта фирмы в стратегической зоне хозяйствования (СЗХ) в силу того, что фирма может действовать на разных рынках, разных его сегментах и на каждом из них с разной степенью успеха.

Следует отметить, что каждая СЗХ в рамках маркетинговой стратегии характеризуется [1]:

-

• территориально-пространственным выделением рынка: локальный, региональный, национальный;

-

• освоением рынка: старый рынок, родственный рынок, новый рынок;

-

• степенью обработки рынка: один сегмент, несколько сегментов, весь рынок;

-

• способом обработки рынка: дифференцированный, недифференцированный;

-

• отношением к конкурентам: пассивное, нейтральное, агрессивное;

-

• использованием комплекса маркетинга: товарная, ценовая, сбытовая, коммуникационная стратегии;

-

• отношением к темпам роста: быстрый рост, умеренные темпы, сокращение производства.

С точки зрения экономической безопасности, под конкурентной позицией фирмы понимается совокупность возможностей по реализации продуктов по объему и цене с учетом ее репутации относительно конкурентов. Конкурентные позиции фирмы предлагается оценивать как абсолютной, так и относительной величиной в каждой СЗХ по объему и цене (т. е. выручке по каждому продукту). Абсолютная оценка конкурентной позиции фирмы определяется разностью между возможными и фактическими объемом и ценой реализуемой продукции в заданной СЗХ в настоящем или будущем. Если эти разности равна нулю, то можно считать, что для фирмы в рассматриваемой СЗХ конкуренция отсутствует. Если разность между возможным и фактическим объемом и ценой реализуемой продукции в заданной СЗХ больше нуля (положительна), то конкуренция существует и целесообразно оценивать относительную конкурентную позицию фирмы по продукту. Относительная конкурентная позиция продукта фирмы определяется ее рангом в ряду фирм, упорядоченных по убыванию доли в СЗХ продукта также в настоящем или будущем.

Использование большого объема данных, определяющих состояние и тенденции развития конкуренции, приводит к необходимости использования математического аппарата, позволяющего осуществить с различных точек зрения классификацию продукта фирм и тем самым оценить степень их конкурентоспособности, т. е. степени экономической безопасности фирмы в целом. Задачи классификации фирм по продукту обладают целым рядом общих черт и особенностей:

-

• большое число признаков, которое одновременно необходимо учитывать при проведении классификации (многомерность);

-

• относительно небольшое число фирм как в заданной совокупности, так и в каждом классе (ограниченность совокупности);

-

• подлежащие обработке данные не могут интерпретироваться как выборка из генеральной совокупности и представляют все фирмы (представительность);

-

• все фирмы должны войти в классификацию, а каждая фирма может составлять отдельный класс (уникальность);

-

• каждая фирма описывается значительным количеством характеристик, причем значение каждого параметра может оказать существенное влияние на результат классификации (неоднозначность);

-

• фирмы могут находиться на различных стадиях делового цикла, что определяет значительный разброс их параметров в одном классе (разновременность).

Для решения поставленной задачи целесообразно воспользоваться методами матричной обработки данных (более распространенный термин – анализ данных), которые позволяют:

-

• осуществить разделение совокупности фирм на некоторое число (даже неизвестное заранее) однородных классов;

-

• снизить размерность исследуемого массива исходных данных;

-

• произвести отбор информативных показателей и визуализацию исходных многомерных данных с целью получения обоснованных выводов;

-

• провести анализ предпочтений, выявить основные типы.

Математическая модель классификации фирм по продукту может быть представлена в следующем виде.

Задано множество фирм J . Для всех фирм из J определено общее поле признаков продукта I. Для любой фирмы V j e J определен вектор Xj = { xi,j }, каждый элемент которого – это значение признака i для продукта фирмы j . Не лишним будет заметить, что значению i e I соответствует вполне определенный признак (например, объем выпуска, цена продукта, его другие качественные и количественные параметры в зависимости от характеристик и особенностей продукта).

Требуется найти такое разделение множества J на непересекающиеся подмножества {K}, чтобы при этом функционал, характеризующий расстояние между объектами (про- дуктами фирм), вошедшими в какой либо определенный класс j е K с J , т. е.

F — XXX R m , n § m , k § n , k , (1)

keJmeJ neJ достигал минимума, где m, n - элементы множества J, т. е. m, n e J ;

-

1, m e K

—J m’k ”[0, m e K,

Rm,n — JX (xi,n - xi,m )2 - расстояние между i продуктами фирм m, n, а xin, xt m - компоненты вектора признаков продуктов этих фирм.

При этом должны выполняться следующие ограничения:

-

• каждая фирма может входить только в один класс K:

X 5m k — 1 для Vm e J ;(2)

k e K

-

• каждая фирма должна войти хотя бы в один класс:

XX 5mk — 1 ,(3)

k e K m e J

-

• число фирм в классе ограничено:

X 5mk < a,(4)

m e J где – α максимально допустимое число элементов в классе. Этот параметр определяет данную оптимизационную задачу как параметрическую и позволяет с приведенными ниже ограничениями адаптировать общую математическую модель к особенностям рассматриваемого процесса;

-

• пересечение подмножеств K с J является пустым множеством:

S

П Ks —0, s—1

или попарно s ^ t ^ Ks П Kt — 0 , (5)

где 0 - пустое множество, s — 1,2, _ , S - индексы подмножеств K;

-

• объединение подмножеств K с J образует исходное множество J :

S

U K s — J . (6)

s — 1

Кроме общих для задач данного направления ограничений и с целью более целенаправленной классификации на совокупности признаков выделяются такие, значения которых для элементов, попавших в один класс, должны находиться в заданных пределах или принимать определенные значения. Причем, в зависимости от моделируемого процесса:

-

• эти признаки могут рассматриваться как непрерывные переменные, дискретные или булевские;

-

• допустимые отклонения могут рассматриваться для абсолютных или относительных значений, а также допустимые относительные отклонения от соотношений признаков.

В целом эта система ограничений может принимать следующий вид:

I ^ Xi -— ^п Xi п I < У Xi ^т к, (7)

rm, k i, rm n, k i, n , rm rm, k где γi – допустимое относительное отклонение признаков i, yi > 0;

xx m

-

m, k n, k

Xi (max) Xi (max)

xxx

I mmkm-mnk— i < y -mmт„ (9) rm , k 1, k irm, k

-

Xl, m Xl, „

где i, l принадлежат множеству индексов, характеризующих поле признаков.

Число таких ограничений при решении конкретных задач в целом не превышало 4. Например, ограничение на цену изделия имеет вид:

-

• допустимое отклонение по цене Pm , Pn для каждой пары продуктов фирм m , n е K , попавших в один класс, не должно превосходить заданной величины 0 < у < 1 :

\PS ,-Р S ,\<уР <5 , ; (10)

n n, k mm, k / mm, k

-

• прибыль от продуктов Gn , Gm фирм n , m , попавших в один класс, должна находиться в заданных пределах 0 < в < 1 , т- е.

I g„ т к - Gm т к i < PGm т y (11) n n , k rm rm , k rm rm , k

-

• для двух фирм, вошедших в один класс, объем выпуска продукта Qn , Qm должен находиться в заданных пределах 0 < ф < 1 :

I Q n m n , k - Q m m m , k I < ф Q m т m , k . (12)

К числу булевых переменных можно отнести признаки, характеризующие особенности архитектуры фирм или методы организации производства их продукта. Для получения численных оценок целесообразно применять квалиметрический подход, т. е. создавать шкалу баллов и задавать оценки относительно максимального значения.

Ограничения (7)–(9) получили название критериев отбора, так как позволяют использовать для классификации наиболее информативные признаки как фирмы, так и ее продуктов. Для отбора таких признаков можно использовать, например, метод парных сравнений. Этот метод позволяет произвести первоначальное упорядочение и оценку критериев отбора и выбрать наиболее информативные из них.

При определении классов на часть признаков накладываются более жесткие ограничения, что делает процесс классификации более целенаправленным. При поиске системы критериев применяется вариантный подход, когда для одной и той же совокупности задается до нескольких вариантов условий отбора, что позволяет определить самые значимые признаки, наиболее полно отражающие динамику изменения элементов совокупности в каждом классе.

Представленную математическую модель можно определить как оптимизационную, дискретную, параметрическую, где роль параметров процесса играют величины a,y i (в приведенном примере а , У , в , ф\

Отмечая комбинаторный характер задачи, следует подчеркнуть, что в данной постановке проблемы существует два типа переменных, таких как количество классов, определяемое в процессе решения задачи, и наилучшее разбиение на эти классы, т. е. принадлежность элементов этим классам. Последнее обстоятельство предопределяет выбор математического аппарата и необходимость разработки метода решения.

Данный метод и, соответственно, математическая модель формирования стратегических групп обладают широким спектром применения и позволяют осуществить классификацию фирм с различных точек зрения. На процесс классификации прямое воздействие оказывают состав и структура ограничений. Поэтому применительно к решению конкретных задач необходимо учитывать особенности и размерность исходной информации, а также состав и характер критериев отбора.

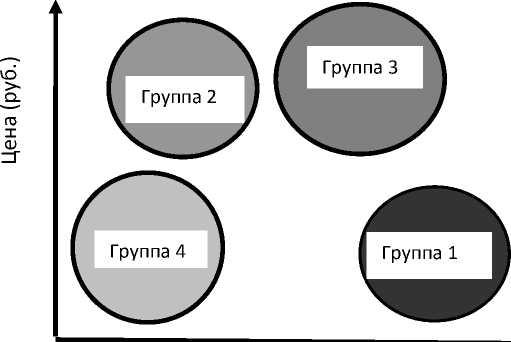

Для представления результатов классификации фирм целесообразно использовать карты классов фирм (стратегических групп) [3]. Карта позволяет получить как оценку положения продуктов фирмы в СЗХ (отрасли), так и ее ближайших конкурентов по результатам проведенной классификации. Представление результатов проведенной классификации в виде карт стратегических групп эффективно, если в СЗХ действует много конкурентов.

Состав стратегической группы включает в себя множество фирм, выпускающих продукты одного назначения с близкими функциональными свойствами и реализуемыми в одной СЗХ. В силу указанных обстоятельств в глазах потребителей продукты фирмы могут обладать конкурентными преимуществами.

Карты классов фирм формируются следующим образом:

-

• установить множества атрибутивных признаков, позволяющих идентифицировать фирмы по заданному продукту в одной СЗХ. К таким признакам обычно относят:

– объем выпуска продукта;

– цену продукта;

– рентабельность продукта;

– разность между желаемой и фактической выручкой;

– уровень качества продукта (высокий, средний, низкий);

– степень рекламного воздействия;

– в зависимости от продукта качество упаковки или набор предлагаемых сервисных услуг (отсутствует, ограниченный, полный);

– использование каналов распределения (один, несколько, все);

-

• нанести координаты фирмы на карту, используя пары различных признаков (по осям карты) с целью выделения ведущих характеристик и наглядного представления результатов группировки;

-

• объединить фирмы, концентрирующиеся примерно в одной «стратегической» области, в один класс (стратегическую группу);

-

• нарисовать окружность вокруг каждого класса (стратегической группы), которые должны быть по диаметру пропорциональны доле этой группы в общем объеме продаж отрасли.

Данная последовательность операций позволяет наглядно представить двухмерную карту классов фирм (стратегических групп) (рис. 1).

Для формирования классов фирм и их расположения на карте в пространстве СЗХ, целесообразно следовать следующим рекомендациям:

-

1. Характеристики, представляющие оси координат карты, не должны быть сильно коррелированны. Если классы стратегических

Рисунок 1

Карта стратегических групп

Объем реализации (шт.)

-

2. Признаки, выбранные в качестве координат карты, должны фиксировать максимальные различия в позициях фирм в конкурентной борьбе. Это означает необходимость создания ансамбля признаков, наименее коррелированных между собой, чтобы и проводимая классификация, и графическое представление конкурирующих фирм на карте стратегических групп были обоснованы и наглядны.

-

3. Для представления классов фирм признаки, используемые в качестве координат, могут быть количественными и атрибутивными, дискретными и непрерывными величинами.

-

4. Представление стратегических групп как окружностей (диаметр соответствует величине используемых показателей, например, доле рынке фирм стратегической группы) призван наглядно представить относительные размеры каждой стратегической группы по выпуску продукции или объему реализации.

-

5. С целью проведения анализа формируются карты, использующие в качестве координат различные пары признаков, что позволяет получить различное представление о конкурентных позициях и взаимодействии фирм в СЗХ.

групп на карте будут располагаться по диагонали, то это означает сильную корреляцию между используемыми признаками. В этом случае один из двух признаков не добавляет информации о конкурентной позиции фирм. Например, если один признак характеризует объем выпуска продукции, а другой – объем реализации, то одна из этих характеристик становится лишней.

Такой анализ состава и положения стратегических групп помогает выявить механизм конкурентной борьбы, который, в свою очередь, позволяет:

-

1. Оценить воздействие конкуренции, которая может оказывать благоприятное воздействие на одни классы фирм и негативное влияние на другие. Фирмы, вошедшие в один класс и испытывающие негативное влияние, нередко пытаются перейти в другой класс, занимающий более благоприятную позицию. Эффект перемещения зависит от величины барьеров вступления в выбранную группу. Следствием перехода фирм в другой класс является

-

2. Провести анализ состава классов фирм, что позволяет оценить степень различия в потенциальной прибыльности стратегических групп из-за их рыночной позиции. Различия в прибыльности могут быть обусловлены степенью давления поставщиками или потребителями, с одной стороны, и товарами-субститутами, производящимися в других отраслях, с другой.

-

3. Степень близости классов на карте характеризует остроту конкурентной борьбы между фирмами внутри каждой группы. Чем меньше расстояние на карте между классами, тем сильнее конкурентная борьба между входящими в них фирмами. Как следствие, хотя фирмы из одного класса являются ближайшими конкурентами, не менее близкие конкуренты находятся в соседних классах. Это усиливает конкурентную борьбу из-за отсутствия возможности перехода из одного класса в другой.

возрастание интенсивности конкуренции. Для обозначения изменения конкурентных позиций продукта фирм на карту можно нанести стрелки, указывающие целевое направление перемещения для наглядного представления развития конкурентной борьбы.

Если фирмы из разных классов характеризуются значительным удалением друг от друга на карте, то можно сделать вывод об отсутствии конкуренции между ними. Порядок проведения исследования конкурентной борьбы на рынке целесообразно представить в виде ряда последовательно выполняемых этапов (рисунок 2).

На этапе «Классификация и выявление основных конкурентов» осуществляется сбор и обработка информации для составления банка данных фирмы и ее продуктах. Информация о каждой фирме-конкуренте представляется в виде «листа оценки конкурентоспособности фирмы», который включает в себя представление о товарном ряде продукции, ее характеристиках, производственно-сбытовой деятельности, организационной структуре, финансовом положении, репутации, конкурентных преимуществах.

На этапе «Анализ показателей деятельности конкурентов для выявления сильных и слабых сторон их деятельности» первоочередное вни-

Рисунок 2

Этапы исследования конкуренции на рынке

мание уделяет составлению списка техникоэкономических показателей, характеризующих продукцию как фирмы, так и ее конкурентов на каждой СЗХ. В зависимости от продукции в число таких показателей может включаться и надежность, и ремонтопригодность, и дизайн, и эргономичность, и обязательно ценовые параметры. В обработке информации по оценке конкурентоспособности фирмы в качестве экспертов должны принимать участие ведущие специалисты, задача которых состоит в создании системы показателей и их оценки для полной характеристики направлений деятельности фирмы и конкурентов. Затруднения возникают при оценке атрибутивных признаков, для которых необходимо создание шкалы оценок, содержащих от пяти до десяти градаций. Для соизмерения значения показателей приводят к относительному виду, что позволяет получить итоговую оценку в результате суммирования относительных оценок всех показателей. В случае значительных расхождений в оценках экспертов по какому-либо показателю за основу берется среднее значение. На рассматриваемом этапе осуществляется конкретизация приведенной выше экономико-математической модели, по которой проводятся расчеты для каждой СЗХ.

Результаты расчетов по экономико-математической модели используются на этапе «Оценка конкурентоспособности фирмы».

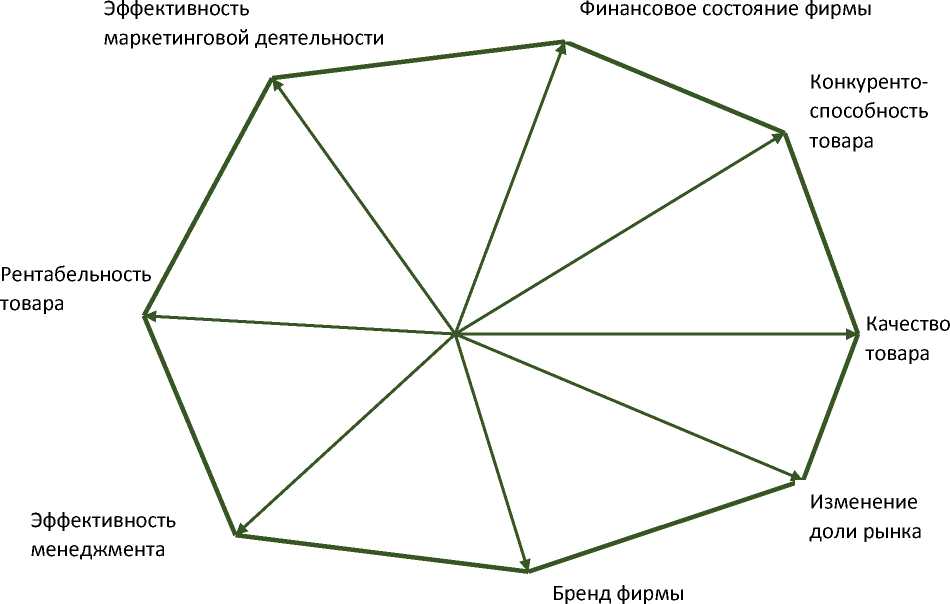

Наглядным инструментом сравнения возможностей фирмы и ее конкурентов является многоугольник оценки конкурентоспособности фирмы (рисунок 3), в котором уровень компетентности каждого конкурента оценивается по наиболее значимым направлениям деятельности фирмы [2].

Каждое направление фирмы обозначается вектором, длина которого соответствует оценке в выбранной шкале, а полученные точки соединяются общей линией. Накладывая многоугольники друг на друга, можно выявить слабые и сильные стороны одной фирмы по отношению к другой. Если многоугольник фирмы может целиком покрыть многоугольники других фирм, то данная фирма превосходит все остальные.

Использование такого «многоугольника» позволяет провести всесторонний анализ сильных и слабых сторон как фирмы, так и ее продукции. Результатом анализа является определение ключевых компетенций фирмы, необходимых для продолжения ее эффективной деятельности и ведения конкурентной борьбы. Это, в свою очередь, дает возможность сформулировать позиции, с которых необходимо проведение стратегического анализа состояния фирмы с дальнейшим формированием пирамиды стратегий, начиная с корпоративной стратегии и заканчивая функциональными.

Рисунок 3

Многоугольник оценки конкурентоспособности фирмы

При исследовании конкуренции на рынке следует учитывать сложившиеся на нем тенденции. На основе полученных оценок распределяются усилия и ресурсы фирмы, а также разрабатываются соответствующие конкретные стратегии маркетинга. Возможность и целесообразность применения той или иной модели зависят от конкретных обстоятельств.

Подводя итоги, следует отметить, что предложенная экономико-математическая модель конкретизируется для каждой фирмы, продукции, СЗХ. Конкретизация заключается в выборе системы ограничений и их параметров (a, g, b, j), которые и позволят в интерактивном режиме провести классификацию, в полной мере отражающую позиции фирмы в настоящем и будущем. Результаты такого рода исследований должны привести к обоснованию необходимых изменений архитектуры фирмы, что позволить повысить ее конкурентоспособность в проектируемом будущем.

Список литературы Модель оценки конкурентоспособности продуктов фирмы

- Власов М. П. Бизнес-планирование реинжиниринга фирмы. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 584 с.

- Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. СПб.: Питер, 2002. 336 с.

- Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. 12-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2007. 928 с.