Модель повышения квалификации педагогов, направленная на формирование компетенций в области социализации учащихся с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной деятельности

Автор: Каленик Е.Н.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 4 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

В материале представлены результаты внедрения в систему непрерывного образования программы повышения квалификации, ориентированной на компетенции педагогов в области социализации школьников с ОВЗ средствами внеурочной адаптивно-спортивной деятельности. Описана методика педагогического эксперимента по определению начального и конечного уровней сформированности обозначенных компетенций. Выявлены эффективные формы обучения педагогов, значимые формы работы, направленные на приращение профессиональных компетенций в области социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной деятельности. Расширенный арсенал профессиональных компетенций позволяет педагогам через адаптивно-спортивную внеурочную деятельность в специальной школе оценить степень потенциального влияния на социально-педагогическую образовательную ситуацию, благодаря которой оказывается положительное воздействие на многие стороны жизни учащегося с ограниченными возможностями здоровья.

Повышение квалификации, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, адаптивно-спортивная внеурочная деятельность, компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/14114445

IDR: 14114445

Текст научной статьи Модель повышения квалификации педагогов, направленная на формирование компетенций в области социализации учащихся с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной деятельности

Эффективность системы образования становится определяющим элементом ее конкурентоспособности в динамично изменяющемся мире, и для ее обеспечения необходимы постоянное обновление технологий, внедрение инноваций, быстрая адаптация к запросам общества, ведь возможность получить качественное образование является в настоящее время одной из наиболее важных жизненных ценностей [4, с. 170].

Для педагогов всех уровней повышение квалификации и участие в системе непрерывного образования являются принципиально важными. Непрерывное образование призвано содействовать профессиональному росту и развитию как в плане овладения собственным предметом, так и в отношении освоения педагогом новых образовательных методик. Для учителя быть в тренде изменений принципиально важно, поскольку именно от его способности к адаптации к изменениям зависит и успешность его учеников [9], тем более когда дело касается учеников с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ).

В новых условиях учителю приходится выполнять роль не только исполнителя, но и творца. При этом необходимо учиться постоянному диалогу, новым подходам и технологиям, особенно в области социализации школьников с ОВЗ [7, с. 106]. Поэтому современному учителю нужно ориентироваться во всем многообразии новых идей и подходов [3, с. 62].

«Элементом инновации является не просто конкретный продукт, а изменения функций педагога в учебном процессе. Профессиональная позиция учителя, которая традиционно определялась как позиция носителя и передатчика культурного и научного багажа подрастающему поколению, начинает изменяться. Растет внимание к деятельностной составляющей образования, которая «нарисована» на новых, привносимых вместе с осваиваемым средством организационных формах и методах учебной работы. Педагог из «источника знаний» превращается в специалиста, который своим профессиональным действием координирует процесс становления учащегося…» [1, с. 226].

Педагог призван создавать условия для решения задач учащихся: он задает, обслуживает, удерживает пространство, в котором школьники учатся принимать решения, в том числе относительно себя самого и своего будущего [8, с. 194].

Анализируя «проблемное поле» физической культуры и спорта для детей с ограниченными возможностями, приходим к выводу, что выглядит оно не радужно. Спортивная жизнь детей с ОВЗ не имеет общественно значимых стимулов развития. Она происходит преимущественно по упрощенной, замкнутой внутри школы органи- зационной схеме. Отсутствуют условия развития спортивного мотивационно-целевого пространства для школьников с ОВЗ. Интуитивный характер нововведений во внеурочное физическое воспитание учащихся с ОВЗ не способствует его эффективному обновлению. Возникают противоречия, которые актуализируют проблему новых подходов к организации внеурочного образовательного процесса с учетом задач обеспечения социализации личности с ОВЗ. Все это диктует необходимость активного поиска новых подходов и методов, средств и технологий оказания помощи в области социализации подрастающему поколению с ОВЗ. Подход к социализации школьников с ОВЗ через адаптивноспортивную деятельность, концепция их развития в образовательной внеурочной среде, а также формирование компетенций в области социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности (далее — АСВД) у педагогов в системе повышения квалификации сегодня практически отсутствуют. Целостного исследования, которое позволило бы сравнить различные научные школы и подходы в решении проблемы социализации воспитанников с ОВЗ в адаптивно-спортивной внеурочной деятельности, пока осуществлено не было. На основе анализа теоретических источников мы пришли к выводу о том, что проблема формирования компетенций в области социализации учащихся с ОВЗ в адаптивноспортивной внеурочной деятельности освещена недостаточно широко и не стала предметом всестороннего исследования ученых.

Для обучения педагогов в системе повышения квалификации мы сделали один акцент, чтобы знаковые образования были наилучшим образом приспособлены для формирования компетенций у педагогов в области социализации учащихся с ОВЗ средствами адаптивноспортивной внеурочной деятельности.

Обучение в системе повышения квалификации педагогов, учителей физической культуры, направленное на формирование компетенций в области социализации учащихся с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности, выполняет специфическую задачу: оно должно сформировать деятельность, используя новые вещественные (таковыми в нашей работе являются адаптивно-спортивная деятельность, педагогические принципы организации адаптивно-спортивной деятельности, факторы и условия социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной деятельности [6, с. 155—162]) и знаковые (комплексный подход к социализации школьников с ОВЗ, технология адаптивно-спортивной деятельности [5, с. 162—165]) образования.

В связи с этим ставится новая задача, обусловленная специфическими требованиями обучения: создать и транслировать такую систему повышения квалификации, где бы передавались специальные выражения деятельности, такие комбинации вещественных и знаковых образований, которые лучше всего соответствовали бы процессам формирования компетенций в области социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной деятельности. Это требование в свою очередь делает необходимой особую работу по созданию системы повышения квалификации, ориентированной прежде всего на специфические закономерности и механизмы процессов обучения педагогов данным компетенциям.

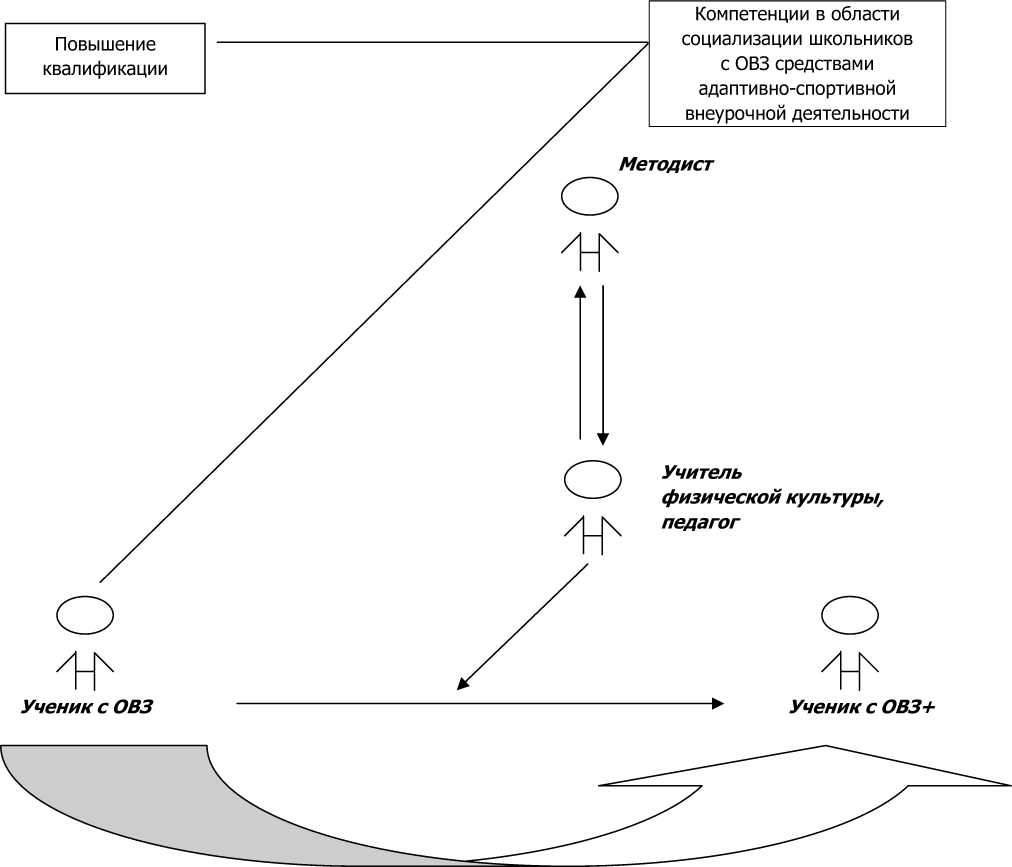

Ориентируясь на схемы «педагогического производства» [10, с. 13], мы смоделировали схему процесса формирования компетенций у педагогов в области социализации учащихся с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности (см. схему 1).

Упрощая схему, мы можем представить дело так, что учебные средства просто транслируются от одного состояния социальной системы к другим (в данном случае педагогам, работающим с учащимися с ОВЗ), обеспечивая в условиях обучения овладение компетенциями социализировать учащихся с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности.

Чтобы приобрести знания, навыки и умения социализировать учащихся с ограниченными возможностями средствами адаптивно-спортивной деятельности, которые выступают в качестве предпосылок научения в ходе повышения квалификации, а также становятся элементами вновь организованной АСВД в специальной школе, нужно уже владеть некоторыми видами деятельности и компетенциями в области адаптации и социализации учащихся с ОВЗ. Для данного условия мы разрабатывали соответствующие анкеты, определяющие уровень возможностей и арсенал компетенций педагогов. Эта зависимость определяет способ организации и порядок заданий в обучении педагогов в системе повышения квалификации.

Программа повышения квалификации строится из двух подразделов обучения. Первый подраздел включает в себя виды трансляции деятельности: мастер-классы, адаптивно-спортивные мероприятия, семинары и практические занятия, конференции и круглые столы.

Схема 1

Модель формирования компетенций у педагогов в области социализации учащихся с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности в системе повышения квалификации

Адаптивно-спортивная деятельность Технология

Если общие элементы деятельности освоены, то трансляцию более сложных элементов сводим к трансляции во втором подразделе тех знаковых средств (комплексный подход, технология адаптивно-спортивной деятельности, педагогическое проектирование, специальные курсы), которые позволяют осуществить эту сложную деятельность у себя в учреждении.

Эти группы построены следующим образом:

-

1) первая группа — на непосредственной передаче деятельности и включении учителя в адаптивно-спортивное пространство региона;

-

2) вторая — на передаче знаковых средств (это освоение комплексного подхода в работе с учащимися с ОВЗ, построение адаптивно-спортивной внеурочной деятельности из более простых элементов технологии адаптивно-спортивной деятельности).

Кроме того, обучение делится по типам деятельности: направленное на общее, профессиональное и специальное образование.

Использование знаковых средств для построения АСВД само предполагает особые виды деятельности учителя в учреждении.

Это следующие виды деятельности:

-

1) овладение технологией адаптивно-спортивной деятельности;

-

2) построение адаптивно-спортивной внеурочной деятельности в системе специальной школы;

-

3) адекватное применение педагогических принципов в организации адаптивно-спортивной внеурочной деятельности в специальной школе;

-

4) учет факторов и условий социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности.

Таким образом, в результате всей программы обучения создается особая конструкция зависимых друг от друга специальных средств и соответствующих им ситуаций обучения педагогов.

Социализация учащихся с ограниченными возможностями средствами АСВД не сводится к одним лишь учебным средствам, а предполагает значительно более широкую систему жизненных взаимоотношений, отношений к окружающим явлениям и т. п.

«Без изменения образовательного пространства, расширения образовательных форм, ухода от монополии классно-урочной системы новые образовательные результаты достигнуты быть не могут» [8, с. 194].

Мы с полным правом можем говорить о том, что ситуации, которые создаются в ходе воспитания и обучения в адаптивно-спортивной деятельности учащегося с ОВЗ, направлены на его социализацию.

Важно отметить зависимость между последовательными частями, этапами освоения учителем компетенций обратного реального временного движения к социализации ребенка с ОВЗ в адаптивно-спортивной внеурочной деятельности. Фактически мы имеем одну двухстороннюю зависимость: чтобы успешно социализировать учащихся с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности, учитель должен овладеть всем арсеналом компетенций.

Для автора очень важным при построении новой адаптивно-спортивной деятельности в регионе и встраивании ее в программу повышения квалификации учителей являлся тот факт, что учителя уже осуществляли раньше некоторые элементы подобной деятельности. Главное, что в условиях выработки методических положений предполагается два различных отношения: одно — к предстоящей адаптивно-спортивной деятельности, другое — к построенным процедурам. Второе отношение — это специфическое исследовательское, аналитическое в поле социализации школьника с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности. Можно сказать, что это второе отношение задает специфику методологической деятельности программы повышения квалификации учителей. Оно содержит множество относительно замкнутых актов практической деятельности в технологии адаптивно-спортивной деятельности, которые построены с помощью методических положений, и все это объединяется в одну сложную систему элементами собственно адаптивноспортивной внеурочной деятельности.

Чтобы построить процедуру адаптивно-спортивной деятельности, учитель должен знать:

-

1) специфику и основные компетенции в области социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности;

-

2) основные проблемы социализации школьников с ОВЗ в педагогической теории и практике, направления преобразований в области социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности;

-

3) комплексный подход, технологию и средства адаптивно-спортивной деятельности, условия и педагогические принципы организации адаптивно-спортивной внеурочной деятельности, направленные на социализацию школьников с ОВЗ;

-

4) необходимость компетенций в данной области, которые нужны для совершения последовательных действий для возможности социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивноспортивной внеурочной деятельности.

Знания о действиях в адаптивно-спортивной деятельности в свою очередь должны учитывать: 1) специфику школьника с ограниченными возможностями и 2) приемлемые средства адаптивно-спортивной деятельности. В связи с этим перед автором стояла задача разработать программу и внедрить в практику повышения квалификации систему, включающую в себя следующие формы работы: спецкурс, семинары, мастер-классы, педагогическое проектирование, круглые столы, конференции, адаптивно-спортивные мероприятия, направленные на формирование компетенций у учителей физической культуры в области социализации школьников с ОВЗ в адаптивно-спортивной деятельности.

При построении программы в качестве одной из задач предполагалось избегать традиционного, а точнее — личностно-отчужденного характера просветительской деятельности. Поэтому предлагаемая программа не сводится только к информационному насыщению учителей психолого-педагогическими и другими знаниями.

Чтобы обеспечить эффективность обучения, необходимо гуманитарное обогащение межличностной среды. Неслучайно акцент делается на повышение квалификации, происходящее в процессе профессионального взаимодействия педагогов друг с другом в созданном нами образовательном пространстве, в котором общим для всех участников предметом изучения и преобразования являются школьники с ОВЗ и вопросы их социализации средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности.

«Привнесенное из центра технологическое средство, которое первоначально выглядит как инновационный элемент, является по сути всего лишь элементом новой учебной среды, в которой и развивается собственно педагогическая инновация. Возможные формы и методы работы в новой среде, с которыми учителя знакомятся в ходе занятий, фактически переоткрываются в ходе собственной практической работы, получают объем и методическое оформление в процессе обсуждений с коллегами. В этих условиях реальным центром инноваций выступают не только методисты, ведущие соответствующий курс, но и наиболее активные педагоги. По мере освоения педагогической работы в новой среде учителя изобретают и обретают новые формы и методы учебной работы, которые сами по себе являются инновационными» [1, с. 226].

Учитель является главным организатором учебно-воспитательного процесса в школе. Потому внеурочная адаптивно-спортивная деятельность, направленная на достижение социально значимого результата, особенно важного для социализации, определяется уровнем компетенций педагога. Проверка эффективности формирования у педагогов компетенций осуществлялась путем выявления показателей успешности обучения. Успешность педагогов по экспериментальной методике оценивалась на основе показателей приращения компетенций, теоретических знаний и практических умений. Величину приращения изучали посредством сопоставления того, что педагоги знали и умели до начала эксперимента и после прохождения обучения по разработанной нами методике.

Для оценки начального и конечного уровней сформированности обозначенных знаний проводилось диагностическое тестирование педагогов.

Все вопросы теста объединялись единым исследовательским замыслом и были направле- ны на выявление теоретических знаний о социализации школьников с ограниченными возможностями средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности.

При разработке методики эксперимента автором были заложены следующие положения относительно конечной цели подготовки педагогов: знания в области социализации школьников с ограниченными возможностями средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности считаются сформированными, если педагоги показали итоговые результаты тестирования на оптимальном уровне.

При анализе ответов педагогов на тесты мы выявили, что затруднения вызвали вопросы, где учителям предлагалось высказать свое мнение:

-

1) о сущности социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности;

-

2) о цели социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности;

-

3) о моделях социальной интеграции и инклюзии, которая в большей степени решает социализацию школьников с ограниченными возможностями средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности;

-

4) об используемой учебно-методической литературе, касающейся вопросов внешкольного адаптивного физкультурного образования.

Наиболее полно педагоги дали ответы на вопрос, касающийся определений «социализация», «инвалид», «социальная адаптация», «социальная интеграция», «внеурочная работа в школе». Подводя общие итоги тестирования, мы определили, что 47 % педагогов до начала эксперимента имели недостаточный уровень сформированности системы знаний о социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивноспортивной внеурочной деятельности, 42 % — достаточный, 11 % — оптимальный. По окончании учебных занятий было проведено итоговое тестирование. Вопросы теста были аналогичны тем, что давались до обучения, но дополнены и расширены. Обработка результатов тестирования показывает, что к концу обучения фактически 63 % педагогов повысили и 22 % подтвердили свой высокий уровень знаний о социализации школьников с ограниченными возможностями средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности. Лишь у 15 % педагогов уровень знаний остался на прежнем уровне — недостаточным. Специалисты с низким уровнем знаний в оправдание указывают на специализацию своей работы на других аспектах педагоги- ческой деятельности, не связанных с социализацией школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности.

Данные тестирования говорят о том, что в процессе подготовки педагогов нам удалось сформировать устойчивые, профессионально важные знания о социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности. Приобретенные знания о социализации школьников с ограниченными возможностями средствами АСВД целостны, систематизированы, что позволяет педагогам использовать их в практической деятельности. Правоту суждений и выводов автора подтверждают следующие исследования.

Для выяснения самооценки уровня сформи-рованности вышеназванных компетенций было проведено анкетирование педагогов на начальном этапе работы. Педагоги должны были указать, каким уровнем по указанным вопросам, с их точки зрения, они обладают. Анкета состояла из вопросов, содержание которых касалось компетенций в области социализации школьников с ограниченными возможностями средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности. Педагогам было предложено оценить свой уровень компетенций по трехбалльной шкале. Доля педагогов, оценивающих уровень собственных компетенций в области социализации школьников с ограниченными возможностями средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности как оптимальный, составила 2,7 %, достаточный — 20,1 %, недостаточный — 76,8 %. Результаты анкетирования, его форма и содержание позволили нам установить степень осознания педагогами необходимости совершенствовать свои компетенции в данной области, а также оценить объективность сделанных ранее выводов.

Практические компетенции, предложенные автором для освоения педагогами, позволили им раскрыть свой творческий потенциал, оценить по-новому свои возможности. После окончания курса 90 % педагогов свои компетенции в области социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности оценивают как достаточные и оптимальные. В ходе эксперимента была проведена экспертная оценка уровня сформированности вышеназванных компетенций педагогов. Экспертизу проводила группа экспертов на каждом практическом мероприятии, что позволяет обобщить используемые компетенции на занятиях, показать их уровень. На каждом мероприятии в состав комиссии входило от трех до пяти экспертов. В ходе исследования данные были собраны с 27 мероприятий по каждому участнику процесса повышения квалификации (более 200 показателей на каждого учителя).

По выделенным критериям была получена балльная оценка компетенций в области социализации школьников с ограниченными возможностями средствами АСВД по методу Л. Ф. Бур-лачук, С. М. Морозова [2, с. 67]. Экспертная оценка доказывает необходимость введения в практику повышения квалификации педагогов изменений, направленных на приращение компетенций, насыщая ее разнообразными формами работы. По полученным результатам видно, что традиционные формы обучения, такие как лекции и семинары, дают невысокие цифры приращения уровня сформированности компетенций у педагогов. В экспертной оценке по каждой компетенции педагоги набирают не больше 1,5 баллов. Однако такие формы работы на курсах повышения квалификации, как спецкурс, лекции и семинары, составляют фундамент для последующего погружения в педагогическую деятельность, возможность для быстрого обучения более сложным формам педагогической практики (например, педагогическому проектированию, технологии адаптивно-спортивной деятельности), что приводит к приросту профессиональных компетенций. Насыщая образовательное пространство повышения квалификации разнообразными формами обучения, мы отследили приращение уровня сформированности компетенций у педагогов. Эффективными формами обучения оказались семинары на учебнотренировочных занятиях и мастер-классы на учебно-соревновательных занятиях в адаптивно-спортивной внеурочной деятельности. Максимальный эффект имеют адаптивно-спортивные мероприятия по технологии адаптивноспортивной деятельности, на которых эмоциональное переживание, личностное, пристрастное отношение педагога к победам и неудачам учащегося с ОВЗ побуждают педагога к действию, приумножению своих профессиональных компетенций. Результат приращения уровня компетенций в экспертной оценке показывает эффективность данных форм обучения.

Наша методика является коррекционноразвивающей, а не диагностической. Это означает, что цель диагностики заключается не в определении и констатации уровня исследуемых компетенций и не в распределении их на ступеньках профессиональной лестницы по результатам оценивания. Для нас было важным привлечь педагога к размышлению об уровне сформированности своих компетенций в области социализации школьников с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной внеурочной деятельности, активизировать в нем потребность в самосовершенствовании. Данная методика должна стать стимулом роста квалификации педагога, его педагогического мастерства, творческой инициативы. Цель диагностики — развитие профессионально значимых компетенций в области социализации школьников с ограниченными возможностями средствами АСВД на основе полученной информации. Поэтому, основываясь на экспертных данных с каждого мероприятия, мы выстраивали образовательное пространство таким образом, чтобы добиться максимального уровня сформированности компетенций у педагогов в области социализации школьников с ограниченными возможностями средствами АСВД.

Соотношение между самооценкой педагога и реальной оценкой позволяет выявить степень рассогласования в восприятии одних и тех же компетенций. По итогам расчетов выявляется группа педагогов, в личностных особенностях которых преобладает неадекватное восприятие себя в процессе педагогической деятельности, коэффициент корреляции в этой группе составил от 0,21 до 0,39. Работа на нашем курсе была ориентирована прежде всего на этих специалистов, для того чтобы добиться адекватной оценки своих возможностей и в конечном итоге выполнить нашу цель — сформировать более высокий уровень компетенций у педагогов. В большинстве своем педагоги (78 % от всего количества) оценивали свои компетенции адекватно (коэффициент корреляции составил 0,71). На конечном этапе опытно-экспериментальной работы адекватная оценка своих компетенций педагогами составила 92 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе формирования компетенций в области социализации школьников с ограниченными возможностями средствами АСВД у педагогов произошли значимые изменения в параметрах в сторону повышения, что говорит об эффективности процесса обучения.

На начальном этапе работы (в 2004 г.) по апробации технологии адаптивно-спортивной внеурочной деятельности в специальных учреждениях в исследовании приняли участие 25 человек из СКОШ № 18 города Ульяновска. На протяжении более 10 лет по технологии АСВД совместно работает около 50 педагогов в год. Ежегодно включаются в адаптивно-спортивную деятельность примерно около 1000 школьников с ОВЗ. Этот количественный критерий позволяет оценить, насколько школьники специальных (коррекционных) учреждений включены в адаптивно-спортивную внеурочную деятельность. Оценить полученный результат можно по традициям адаптивно-спортивной внеурочной деятельности в каждой школе, детском доме, специальном учреждении, складывающимся годами. В хроносообразности и соответствии с контекстом АСВД в качестве проектного замысла исследования должны учитываться достижения воспитанников как результат работы учреждений.

Социальная (практическая, теоретическая) значимость технологии социализации школьников через адаптивно-спортивную внеурочную деятельность в специальной школе позволяет оценить степень потенциального влияния на социально-педагогическую образовательную ситуацию, благодаря которой оказывается положительное воздействие на многие стороны жизни учащегося с ОВЗ, подтверждающееся следующим:

-

1) школьники становятся увереннее в себе и улучшают социальные навыки;

-

2) школьники повышают готовность к поступлению в различные СПТУ, ремесленные учреждения, на работу.

-

3) школьники показывают лучшую подготовку к самостоятельному проживанию;

-

4) улучшаются умения принимать социально принятые, соотносящиеся с общепринятой нормой личные решения;

-

5) школьники с ограниченными возможностями с помощью адаптивно-спортивной внеурочной деятельности переносят опыт социализации на свою повседневную жизнь дома, в школе, на работе и по месту проживания, улучшая качество своей жизни [11, с. 512].

Введение адаптивно-спортивной внеурочной деятельности в специальном учреждении очень значимо как критерий гуманности, поскольку направлено на соотнесение результата с мерой человека с ограниченными возможностями, т. е. с его потребностями, интересами, возможностями, попадающими в сферу его влияния.

Адаптивно-спортивная внеурочная деятельность в специальной школе, введенная в работу в ульяновских специальных школах, подвержена синергийному эффекту. Синергийный эффект позволяет судить о том, что в ходе совместной деятельности произошло сплочение коллектива специалистов, работающих по данной теме. Школы начали проводить совместные внеурочные адаптивно-спортивные мероприятия, педагогический состав совместно готовил сборные школьников для участия во всероссийских и международных соревнованиях, организовывал сборы на базах школ. Сложились, помимо организационных, межличностные связи и неформальные отношения как школьников, так и специалистов. По сути, формирование такой сплоченной команды, коллектива специальных коррекционных школ можно расценивать как своеобразный продукт исследовательской работы.

«Система повышения квалификации на основе сетевого взаимодействия позволяет не только многократно увеличивать число ее активных участников, но и улучшать качество образования в целом» [4, с. 175].

Приращение компетенций по направлению социализации школьников через внеурочную адаптивно-спортивную деятельность у педаго- гов специальной школы делает его работу открытой для инновационных программ в этой области, способствует созданию методического сопровождения этой деятельности, подготовке кадров к данной педагогической работе. Творческий опыт специальных учреждений диссеми-нируется на территории региона, России и за рубежом. Происходит становление социального партнерства, создаются новые социальные связи по сетевому принципу. Возникновение таких связей, их расширение и укрепление свидетельствуют не только о социальной значимости комплексного подхода к социализации школьников через адаптивно-спортивную деятельность, но и о способности педагогических коллективов устанавливать коммуникативные связи разного уровня на основе кооперации и сотрудничества.

Список литературы Модель повышения квалификации педагогов, направленная на формирование компетенций в области социализации учащихся с ОВЗ средствами адаптивно-спортивной деятельности

- Барышникова М. Ю. О моделях повышения квалификации специалистов образования/М. Ю. Барышникова, А. Ю. Уварова//Вопр. образования. -2005. -№ 3. -С. 223-232.

- Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике/Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов; отв. ред. С. Б. Крымский. -Киев: Наукова думка, 1989. -121 с.

- Зевна Л. В. Системная организация деятельности учителей -слушателей курсов повышения квалификации по освоению современных технологий: дис.. канд. пед. наук/Л. В. Зевина. -Ростов н/Д., 2000. -209 с.

- Зимин Е. Ю. Модель непрерывного повышения квалификации учителей на муниципальном уровне/Е. Ю. Зимин, А. И. Фролова//Вопр. образования. -2009. -№ 4. -С. 170-181.

- Каленик Е. Н. Научные основы комплексного подхода к социализации учащихся через адаптивно-спортивную внеурочную деятельность в специальной школе/Е. Н. Каленик//Педагогический опыт: теория, методика, практика: материалы Междунар. науч.-практич. конф. -Чита, 2014. -С. 162-165.

- Каленик Е. Н. Система повышения квалификации специалистов, направленная на социализацию школьников с ОВЗ в адаптивно-спортивной деятельности/Е. Н. Каленик//Симбирский науч. вестн. -2016. -№ 4(26). -С. 155-162.

- Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/М. М. Левина. -М.: Академия, 2001. -272 с.

- Лученков А. В. Модель старшей школы, ориентированной на возрастные особенности учащегося: результаты внедрения/А. В. Лученков//Вопр. образования. -2016. -№ 1. -С. 194-204.

- Сорокина А. Система повышения квалификации в России/А. Сорокина//Учительская газета. Мой профсоюз. -2013. -№ 47 (21 нояб.).

- Щедровицкий Г. П. Программирование научных исследований и разработок/Из архива Г. П. Щедровицкого. -М., 1999. -Т. 1. -288 с.

- Kalenik E. N. The impact of physical activity on quality of life for schoolchildren with intellectual disabilities // Early Intervention in Special Education and rehabilitation // Thematic collection of international importance. - Belgrad, Serbia, 2016. - P. 511-519.