Модель профессиональных компетенций воспитателя дошкольного образования

Автор: Авсейкова Н.И.

Журнал: Педагогическая перспектива @pedagogical-perspective

Статья в выпуске: 3 (11), 2023 года.

Бесплатный доступ

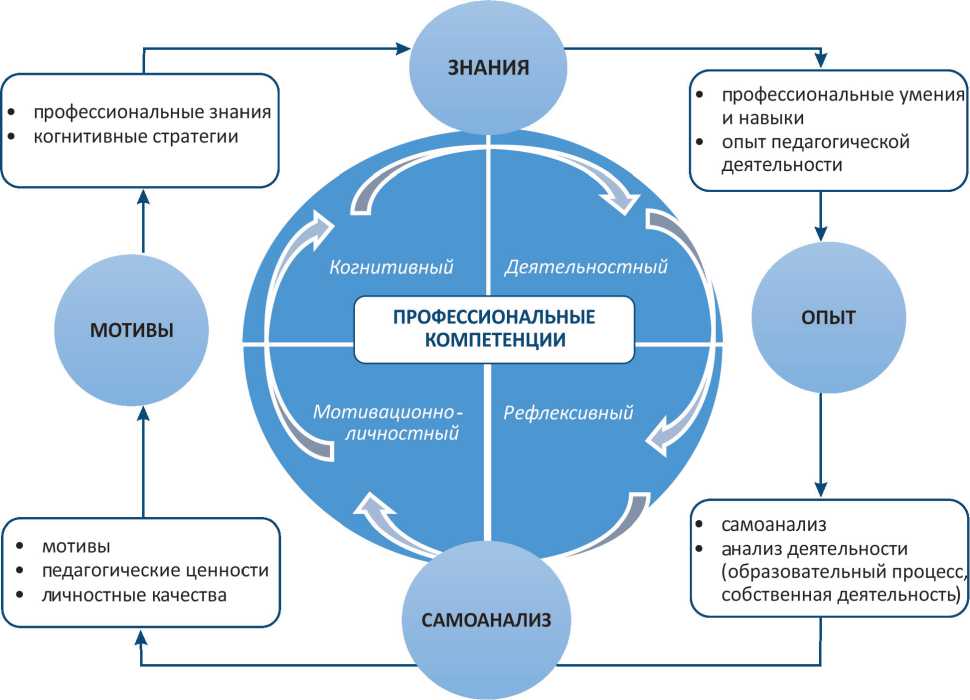

В статье представлена модель профессиональных компетенций воспитателя дошкольного образования, опирающаяся на результаты исследований понятия «профессиональная компетенция» с позиций аксиологического, системного и компетентностного подходов. Представлены основные положения данных подходов применительно к проблеме исследования. Охарактеризованы четыре компонента, составляющие построенную модель: мотивационно-личностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный. Представлен анализ их содержания и связи между ними.

Компетенции, профессиональные компетенции, модель, методологические подходы, воспитатель дошкольного образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14127455

IDR: 14127455 | УДК: 371.13 | DOI: 10.55523/27822559_2023_3(11)_39

Текст научной статьи Модель профессиональных компетенций воспитателя дошкольного образования

(11)_39

чимой, так как от уровня его профессионально-педагогической культуры во многом зависит динамика прогрессивных изменений в обществе.

Достаточно остро данная проблема стоит и системе дошкольного образования. Современные учёные и практики исследуют различные аспекты данной проблемы: общие вопросы структуры и содержания профессиональных компетенций [1; 2; 3 и др.], возможности для их формирования [4; 5; 6; 7; 8 и др.] и оценки уровня сформированности [9; 10 и др.] и т.д.

В педагогической теории и практике профессиональные компетенции рассматриваются как совокупность нормативно заданных социально и профессионально обусловленных требований к педагогу, обеспечивающих эффективную продуктивную деятельность в образовательном процессе. Их содержание обуславливается совокупностью знаний, умений, навыков, практического опыта и личностных качеств, которые проявляются в профессиональной деятельности.

На наш взгляд, ввиду сложности данного феномена его теоретическое изучение возможно лишь на основе педагогического моделирования, которое понимается как «отображение необходимых для исследования характеристик педагогического явления (оригинала) в специально созданном объекте, который носит абстрактный характер и называется педагогической моделью» [11, с. 160].

Нами построена теоретическая модель профессиональных компетенций воспитателя дошкольного образования, направленная на повышение уровня их профессионализма, формирование умения качественно решать задачи, поставленные перед системой дошкольного образования государством и обществом.

Разработанная модель опирается на результаты исследований профессиональных компетенций с позиций следующих методологических подходов:

аксиологического (В.А. Адольф, В.А. Сла-стёнин, И.Ф. Исаев и др.), системного (М.А. Данилов, А.Г. Кузнецова, Н.В. Кузьмина, В.Н. Садовский и др.), компетентностного (Н. Хомский, Дж. Равен, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, Л.М. Митина, Г.П. Щедровицкий и др.).

Применительно к нашему исследованию аксиологический подход представляет принципиальную ориентацию исследования, при которой профессиональные компетенции воспитателя дошкольного образования рассматриваются с точки зрения ценностей, связанных с возможностями удовлетворения потребностей государства и общества, личностных качеств педагога, позволяющих работать с детьми раннего и дошкольного возраста. С позиции данного подхода, вытекающего из учения о ценностях, профессиональные компетенции отражают философско-педагогическую стратегию, показывающую пути использования педагогических ресурсов для развития личности и предлагающую перспективы совершенствования системы дошкольного образования. Именно уровень субъектива-ции педагогических ценностей служит показателем личностно-профессионального развития педагога. Смена образовательной парадигмы в деятельности современного воспитателя дошкольного образования актуализирует такие его профессионально-личностные качества, как умение приспосабливаться к быстро меняющимся условиям, осваивать новые эффективные педагогические технологии, анализировать собственную педагогическую деятельность, видеть проблемы, находить нестандартные решения новых профессиональных задач.

В таком контексте представление о педагогической деятельности приобретает новый смысл. Профессионально-педагогические способности позволяют организовать пространство, нацеленное в том числе и на культурное развитие детей. Высокая педагогическая культура является основополагающей характеристикой личности воспитателя дошкольного образования, деятельности и педагогического общения. Она реализуется как динамическая система педагогических ценностей, творческих способов педагогической деятельности и личных достижений педагога в создании образцов педагогической практики с позиций человека культуры.

Системный подход к формированию профессиональных компетенций отражает целостный взаимосвязанный процесс профессионального развития педагога, все элементы которого должны максимально стимулировать проявление профессиональных компетенций в деятельности каждого педагога. С данной позиции профессиональные компетенции рассматриваются как система, включающая совокупность компонентов, многообразных связей и взаимодействий, образующих в совокупности единое целое. С точки зрения системного подхода профессиональные компетенции включают в себя наличие разнообразных профессиональных

Model of professional competencies of preschool teacher умений и навыков, наличие мотивации к самообразованию и саморазвитию, вариативное управление действиями, рефлексию, самоконтроль и самооценку результатов своей деятельности.

Компетентностный подход нацеливает на рассмотрение профессиональных компетенций воспитателя дошкольного образования как совокупности определённых компетенций, формирующихся, актуализирующихся и активирующихся в деятельности. С позиций данного подхода воспитатель дошкольного образования – это специалист, обладающий мотивацией к профессиональной деятельности, повышению уровня своей компетентности в вопросах дошкольного образования, способный к организации и управлению образовательным процессом, своей профессиональной деятельностью, имеющий определённый педагогический опыт.

Учитывая вышеизложенные позиции, мы построили модель профессиональных компетенций воспитателя дошкольного образования (рис.), которая

Рисунок. Модель профессиональных компетенций воспитателя дошкольного образования

представляет собой систему структурно-функциональных компонентов:

– мотивационно-личностного, характеризующегося потребностью и стремлением воспитателя дошкольного образования к овладению профессиональными компетенциями, их использованию в сфере дошкольного образования, осознанием важности саморазвития и личностного самосовершенствования;

– когнитивного, подразумевающего наличие у педагога психолого-педагогических знаний, знаний нормативных правовых документов, учебно-методических и программных документов, умения выстраивать когнитивные стратегии;

– деятельностного, направленного на практическое и оперативное применение знаний и опыта через использование различных способов реализации своей деятельности в учреждении дошкольного образования, их проявление в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях;

– рефлексивного, проявляющегося в анализе педагогом процесса и результата своей профессиональной деятельности.

Охарактеризуем более подробно данные компоненты.

Мотивация является неотъемлемой частью педагогической деятельности. В настоящее время вопрос о мотивации педагогов стоит особенно остро: молодые специалисты не задерживаются долго на данной работе, наблюдается дефицит воспитателей дошкольного образования в учреждениях образования. Для воспитателей, которые реально осуществляют свою педагогическую деятельность и не собираются прекращать её, чаще всего ведущим внутренним мотивом является получение удовлетворения от работы с детьми, к которому добавляются мотивы личностного и профессионального роста, самоактуализации, возможность общения, творческий характер работы.

Внешние мотивы традиционно подразделяются на положительные и отрицательные. К положительным мотивам относится то, ради чего человек будет работать: материальное стимулирование, возможность карьерного роста, принятие начальства и коллектива, возможность достижения успеха, престижность работы в определённом образовательном учреждении и др. К отрицательным мотивам относятся мотив доминирования или мотив власти, которые реализуются путём давления, угроз, наказания, критики и т.п. Мотив доминирования, власти проявляется в педагогической деятельности как специфической форме взаимодействия взрослого и ребёнка в двух аспектах. В мотивационной основе выбора педагогической деятельности мотив власти всегда ориентирован на благо других: благодаря своей доминирующей позиции воспитатель дошкольного образования оказывает детям помощь путём формирования у них представлений и умений. Но власть также может проявляется и в возможностях воспитателя поощрять и наказывать.

Каждый из данных мотивов играет важную роль в педагогической деятельности и выступает своего рода педагогическими ценностями. Наиболее распространённая ориентация на внутренние мотивы свидетельствует о личностной зрелости, искреннем интересе к педагогической деятельности. Педагоги, у которых преобладает внутренняя мотивация, являются истинными мастерами своего дела. Они способны помочь в сложную минуту тем, кто нуждается в помощи. Приоритет внешних мотивов чаще всего свидетельствует о том, что выбор профессии был не до конца осознанным и рискует не стать окончательным. У такого педагога может быстро наступить разочарование в своей профессиональной деятельности.

Важным аспектом профессиональной деятельности педагога является саморегуляция – способность управлять собственными психическими состояниями и поведением, с тем чтобы оптимальным образом действовать в сложных педагогических ситуациях. Как отмечают исследователи, необходимость в сознательных целенаправленных усилиях по саморегуляции возникает в случаях, когда:

-

– педагог сталкивается с трудноразрешимой, новой и необычной для него проблемой;

-

– проблема не имеет однозначного решения: его либо нет вовсе, либо имеется несколько альтернативных вариантов, из которых трудно выбрать оптимальный;

-

– педагог находится в состоянии повышенного эмоционального напряжения, которое побуждает его к импульсивным действиям;

-

– решение о том, как действовать, педагогу приходится принимать не раздумывая, в условиях жёсткого дефицита времени;

-

– действия педагога оцениваются со стороны, на него обращают пристальное внимание воспитанники, их законные представители, коллеги, другие люди, а значит, речь идёт о его авторитете и престиже.

Изучив работы учёных, посвящённые мотивации в целом и мотивации к педагогической деятельности в частности, личностным качествам педагога и его ценностям, мы выделили следующие компетенции в составе мотивационно-личностного компонента:

-

1) понимание ценности образования, дошкольного образования;

-

2) стремление к профессиональной самореализации;

-

3) проявление творчества в профессии;

-

4) развитие личностных качеств, значимых для педагогической деятельности;

-

5) способность регулировать своё эмоциональное состояние, избегать эмоциональных перегрузок;

-

6) профессиональное развитие в условиях учреждения дошкольного образования.

Когнитивный компонент профессиональных компетенций характеризуется степенью овладения профессиональными знаниями, необходимыми и достаточными для решения педагогом своих профессиональных задач, способностью к их использованию для организации образовательного процесса, направленного на развитие детей раннего и дошкольного возраста. Он вооружает педагога знаниями, навыками, умениями, способствует проявлению активности в вопросах самообразования, позволяет проявлять творчество в профессиональной деятельности.

Воспитатель должен уметь анализировать, планировать, организовывать, диагностировать, наблюдать, придавать смысл этим наблюдениям, вырабатывать решения и участвовать в их реализации. Образовательный процесс в учреждении дошкольного образования будет эффективным в том случае, когда новый материал, связанный с уже имеющимися представлениями и умениями, включается в существующую когнитивную сферу педагога.

У педагога должны присутствовать готовность к постоянному повышению своего образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, стремление к саморазвитию, постоянному обогащению своей профессиональной компетентности. В ходе получения новых профессиональных знаний воспитатель дошкольного образования проходит определённые стадии переработки полученной информации: восприятие и сохранение необходимой информации, её адаптация под сферу своей деятельности; постановка цели, задач и планирование их достижения, применение знаний в своей деятельности, анализ результатов и творческий подход к применению полученных знаний.

Таким образом, когнитивный компонент структуры профессиональных компетенций проявляется в ходе самообразования педагога, применения им уже имеющихся и новых знаний на практике, умения анализировать полученную информацию и адаптировать её к своей деятельности.

Исходя из этого, мы выделяем в составе когнитивного компонента:

-

1) наличие психолого-педагогических знаний в области дошкольного образования, требований учебной программы дошкольного образования, нормативных правовых актов, регулирующих образовательный процесс;

-

2) стремление к постоянному профессиональному педагогическому самосовершенствованию;

-

3) сформированность умений и навыков профессионального самообразования;

-

4) креативность, готовность к созданию новых педагогических ценностей;

-

5) способность к инновациям в педагогической деятельности;

-

6) умение творчески мыслить, интегрировать знания из различных областей в организацию образовательного процесса.

Деятельностный компонент основан на общих закономерностях познания и представляет собой набор педагогических умений в области рациональной и качественной организации воспитателем дошкольного образования своей профессиональной деятельности. Сюда входит в том числе и организация образовательного процесса. Воспитатель должен обладать, с одной стороны, глубокими знаниями специфики дошкольного образования и особенностей организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; общих закономерностей развития ребёнка; особенностей становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; теорией и педагогическими методиками физического, познаватель- ного и личностного развития детей, а с другой стороны, навыками организации общения и ведущих в дошкольном возрасте видов деятельности.

Педагогические умения в значительной мере определяются индивидуально-психологическими особенностями педагога и свидетельствуют о его профессиональной компетенции. Они соответствуют разным позициям, социальным ролям педагога. В педагогической деятельности воспитатель дошкольного образования выступает как носитель информации, образец воспитанности и нравственности, творческая личность, исследователь, организатор, партнёр по общению. Те умения и навыки, которыми владеет педагог, раскрывают саму личность педагога, особенности его деятельности и взаимодействия с детьми, их родителями, коллегами.

Мы выделяем следующие составляющие деятельностного компонента:

-

1) умение планировать свою деятельность и образовательный процесс;

-

2) способность наладить коммуникативный контакт с воспитанниками, родителями и коллегами;

-

3) умение, опираясь на полученный опыт, корректировать свою деятельность и её результаты, осознавать перспективы своего профессионального развития;

-

4) умение определять сформиро-ванность в соответствии с учебной программой дошкольного образования представлений и умений у воспитанников в начале и конце учебного года;

-

5) владение прогностическими умениями с целью улучшения организации образовательного процесса.

Одним из важных качеств педагога в рамках профессиональных компетенций выступает его готовность и способность к рефлексии. В последнее время рефлексивный подход к профессиональной педагогической деятельности становится одним из ведущих в процессе изучения самопознания. Реф- лексивный компонент характеризуется способностью личности к самооценке, адекватному объективному осознанию себя в процессе жизнедеятельности, способности к самокритике, самоконтролю, самоанализу.

Педагогическая рефлексия понимается как профессиональная рефлексия, связанная с особенностями педагогической работы и собственным опытом. При её осуществлении происходит процесс самосозидания педагога как субъекта педагогической деятельности через соотнесение своих возможностей, индивидуального опыта, компетентности с требованиями профессиональной деятельности. Молодому специалисту необходимо знать, какими умениями, способностями он должен обладать, осознавать, в какой мере у него развиты данные умения и способности для успешной самореализации в педагогической деятельности.

Традиционно рефлексия определяется как совокупность способностей анализировать, оценивать, понимать себя, регулировать собственное поведение и деятельность, проникать в индивидуальное своеобразие ученика, вставать в его позицию и с его точки зрения увидеть, понять и оценить себя, конструктивно разрешать свои внутриличностные противоречия и конфликты. Основными компонентами рефлексивной компетентности выступают: когнитивный – способность педагога к переосмыслению прошлого опыта; операциональный – осуществление практической деятельности педагога, направленной на построение своей индивидуальной деятельности; личностный – направленность рефлексии педагога на саморазвитие, самореализацию в профессиональной деятельности.

Развитие рефлексивной компетентности требует интегративного знания психологических составляющих рефлексии, характеристик внешней и внутренней среды, которые стимулируют её проявление. Процесс формирования и развития рефлексии предполагает знание рефлексии, использование методов актуализации, отношение к окружающим факторам; приобретение личного опыта рефлексии в своей деятельности; развитие потребности в самоанализе, самоконтроле, совершенствование и т.д.

Таким образом, под рефлексивными умениями в структуре профессиональных компетенций следует понимать такие умения, в ходе которых воспитатель дошкольного образования анализирует процесс и результат образовательного процесса, профессиональной деятельности. Удачно сформированная рефлексия позволяет воспитателю проявить такие качества, как самостоятельность, предприимчивость и конкурентоспособность.

В составе рефлексивного компонента профессиональных компетенций мы выделяем:

-

1) способность и готовность к самонаблюдению;

-

2) умение выделять затруднения в организации образовательного процесса, в ходе своей профессиональной деятельности;

-

3) умение выходить в рефлексивную позицию;

-

4) готовность и способность к саморегуляции своей профессиональной деятельности;

-

5) способность к самоанализу процесса и результата своей деятельности.

Таким образом, профессиональные компетенции воспитателя дошкольного образования характеризуют многоуровневый структурированный опыт, формирующийся в ходе профессиональной активности субъекта и включающий в себя различные компоненты. В структуру профессиональной компетенции входит четыре компонента: мотивационно-личностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный. Сформи-рованность у воспитателя дошкольного образования всех компетенций, входя- щих в состав каждого компонента, – не- фессиональных компетенций педагога, обходимое условие для развития про- его профессионального становления.