Модель пространственно-отраслевого развития регионов на основе межрегионального взаимодействия

Автор: Хантуева И.О., Слепнева Л.Р., Халтаева С.Р.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.26, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию проблем пространственно-отраслевого развития регионов на основе межрегионального взаимодействия. Представлены основные научные изыскания в рамках пространственного подхода, осуществляемые с 2000 года. Показано, что работы отечественных современных ученых ориентированы на поиск пространственно-отраслевых приоритетов для выстраивания эффективных моделей взаимовыгодного сотрудничества регионов страны. На примере Республики Бурятия и Забайкальского края (как регионов с положительной экономической комплементарностью) проведена оценка коэффициента локализации вида деятельности и коэффициента душевого производства. Приведены основные проблемы и угрозы, схожие для анализируемых регионов, включая: невысокий темп роста среднедушевого валового регионального продукта в сравнении со среднероссийским уровнем; относительно низкую инвестиционную привлекательность и неблагоприятную институциональную среду; неполное использование производственных мощностей и невысокую эффективность реализации экономического потенциала. Выявлены пространственно-отраслевые приоритеты; построена модель взаимовыгодного межрегионального взаимодействия Республики Бурятия и Забайкальского края, обеспечивающая рост экономики интегрирующих регионов. Сделан вывод о том, что территориальное деление Российской Федерации на макрорегионы позволяет рассмотреть все возможные векторы межрегионального взаимодействия с позиции эффективной реализации синергетического потенциала их пространственно-отраслевого развития.

Пространственно-отраслевое развитие, межрегиональное взаимодействие, коэффициент локализации, коэффициент душевого производства, положительная экономическая комплементарность, экономика регионов

Короткий адрес: https://sciup.org/149146865

IDR: 149146865 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2024.2.5

Текст научной статьи Модель пространственно-отраслевого развития регионов на основе межрегионального взаимодействия

DOI:

Вопросы межрегионального взаимодействия, исследуемые в работах многих отечественных ученых, получили особую актуальность с утверждением и вступлением в силу в 2019 г. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [Стратегия пространственного развития ...]. В документе в числе важнейших проблем приведены: существенная межрегиональная дифференциация и ограниченное число центров экономического роста, слабое использование потенциала межрегионального взаимодействия. В условиях развития системы стратегического планирования пространственного развития и использования проектного подхода в реализации национальных проектов, именно выстраивание взаимовыгодной модели межрегионального взаимодействия может содействовать росту числа центров экономического роста и снижению межрегионального социально-экономического неравенства.

Оценка и выявление пространственно-отраслевых приоритетов развития экономики каждого региона способствуют определению способов эффективного межрегионального взаимодействия, которое в конечном итоге становится стратегическим ориентиром в пространственной организации национальной экономики.

В основе процесса формирования пространственно-отраслевых приоритетов региона лежат рыночный механизм или целевое государственное регулирование. В первом случае главная роль отводится предпринимателям и особое внимание уделяется эффективному взаимодействию власти и бизнеса. Во втором случае «отправной точкой» является целевое государственное регулирование, при этом определение экономической специализации становится результатом утверждения государством конкретного перечня «перспективных отраслей».

Установленные векторы экономического развития региона определяют не только экономическую деятельность внутри субъекта, но и характер взаимодействия субъекта с сопредельными регионами. Наличие у соседних регионов «перекрестных» или комплементарных видов экономической деятельности дает возможность интегрировать экономические системы этих субъектов с целью получения синергетического эффекта.

Все вышесказанное актуализирует исследование пространственно-отраслевых приоритетов в межрегиональном взаимодействии регионов, отличающихся невысокими темпами роста экономики, однако характеризующихся как субъекты с положительной экономической комплементарностью.

Цель исследования состоит в построении взаимовыгодной модели межрегионального взаимодействия регионов с положительной экономической комплементарностью. Задачами исследования являются: анализ степени изученности проблемы межрегионального взаимодействия и пространственно-отраслевого развития регионов; обоснование выбора метода оценки экономической специализации регионов; экономическая интерпретация результатов сравнительного анализа коэффициента локализации и коэффициента душевого производства Республики Бурятия и Забайкальского края, а также условия их эффективного взаимодействия; построение модели межрегионального взаимодействия.

Научная гипотеза состоит в том, что для регионов, отличающихся невысокими темпами роста экономики и характеризующихся как субъекты с положительной экономической комплементарностью, участие во взаимовыгодном межрегиональном взаимодействии обеспечивает высокий потенциал пространственно-отраслевого развития.

Анализ изученности проблемы межрегионального взаимодействия и пространственно-отраслевого развития регионов

Современный этап в исследовании проблем межрегионального взаимодействия и пространственно-отраслевого развития регионов, по мнению авторов, следует рассматривать с 2000 г., с начала формирования пространственного подхода в управлении национальной экономикой. С этого периода активи- зировались научные дискуссии относительно сущностного содержания понятий «пространственное развитие», «экономическое пространство», «пространственная экономика»; исследования по оценке степени «поляризации», «неравномерности», «дифференциации» развития экономик российских регионов и выявлению факторов их определяющих. Огромный вклад в становление отечественной школы и развитие концептуально-методологического инструментария внесли ведущие российские ученые: А.Г. Гранберг, П.А. Минакир, А.Н. Демьяненко, Е.М. Бухвальд, А.И. Татаркин [Воронов, 2019, с. 252; Никитская, 2020, с. 69–70; Шарипов, 2017, с. 83].

В последующие годы исследования пространственной связанности между регионами страны были направлены на выявление степени влияния темпа экономического роста, производительности труда, уровня занятости, плотности деловой активности, других процессов и явлений в одних регионах на экономический рост, социально-экономическое развитие других [Пространственное развитие ... , 2020, с. 45–47]. Итогом научных изысканий многих ученых стали модели, схемы, практические рекомендации и направления по развитию межрегионального взаимодействия соседствующих или территориально отдаленных субъектов. Так, например, на основе анализа форм реализации экономических взаимосвязей обоснована межрегиональная кооперация [Сысоева и др., 2020, с. 415–418]; для оценки влияния интенсивности межрегионального взаимодействия составлена матрица сил взаимодействия регионов России [Дубровская и др., 2019, с. 32–36]; с использованием регрессионных моделей определены факторы и установлена степень их влияния на пространственноотраслевое развитие регионов [Глезман и др., 2022, с. 33–38]; систематизированы подходы к моделированию факторов и условий пространственного развития [Куликовских и др., 2023, с. 156–157]. Объединяющим в перечисленных выше и иных работах является то, что в современных условиях межрегиональное взаимодействие должно строиться не на конкурентных началах (которое лишь усиливает социально-экономическое неравенство между регионами), а на поиске пространственно-отраслевых приоритетов для выстраивания эффек- тивных моделей взаимовыгодного сотрудничества (которое способствует сокращению социально-экономического неравенства между интегрирующимися регионами с положительной экономической комплементарностью).

В наши дни межрегиональное взаимодействие все более ориентировано на междисциплинарное рассмотрение обозначенной научной проблемы, например, в рамках развития «новой экономической географии» [Захарова и др., 2023, с. 130–131]. Если сторонники теории о территориальном разделении труда определяли первопричиной региональной специализации ресурсообеспеченность, то в последнее время большую популярность приобретает концепция «новой экономической географии», которая делает основной акцент на концентрации экономической активности в регионе. При этом синергетический эффект от взаимовыгодного межрегионального взаимодействия проявляется не только в экономической, но и других сферах и отраслях.

В трактовке понятия «межрегиональное взаимодействие» авторы разделяют позицию некоторых ученых в том, что это открытая многокомпонентная «...форма сотрудничества, экономических отношений и связей, касающаяся всех отраслей и сфер деятельности, инфраструктуры, и ориентированная на интеграционное развитие региона» [Худяков, 2019, с. 10].

Материалы и методы

Для оценки состояния и выявления пространственно-отраслевых приоритетов развития экономики регионов использована информационная база из отчетов, опубликованных сборников Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных подразделений в Республике Бурятия и Забайкальском крае; результаты авторских исследований и публикации в сети Интернет. Достижению поставленной цели по построению взаимовыгодной модели межрегионального взаимодействия регионов с положительной экономической комплементарностью содействовало использование таких общенаучных и специальных методов и приемов, как: системный подход; экономико-статистический анализ; сравнения и аналогий; обобщения и наблюдения.

Современная экономика оперирует большим набором методов оценки как уровня специализации регионов, так и уровня пространственно-отраслевой концентрации. Методология оценки экономической специализации региона основывается на четырех базовых группах.

-

1. Метод определения коэффициентов. Специализация регионов оценивается по значениям коэффициента локализации вида деятельности и коэффициента душевого производства. Этот метод направлен на определение места оцениваемой отрасли в составе остальных отраслей с целью выявления профилирующих видов деятельности в регионе. В процессе расчетов полученные региональные значения сравниваются с национальными расчетами, что дает возможность определения перспектив развития межрегиональных связей.

-

2. Метод ранжирования показателей. Данный метод основан на расчете средней величины показателя и выделении на этой основе регионов или отраслей, в которых наблюдаемый показатель выше или ниже среднего. Данный метод обладает большой описательной характеристикой, поскольку его использование предполагает ретроспективный анализ статистических данных. Однако при использовании этого метода для ранжирования видов деятельности региона исследование проводится внутри субъекта без какой-либо привязки к национальной экономике, что, на наш взгляд, делает его несколько ограниченным и малоинформативным.

-

3. Кластерный анализ. Цель проведения любых оценочных мероприятий заключается в выработке эффективных управленческих решений на основе полученных результатов оценки. Кластерный анализ представляет собой более сложную модификацию ранжирования показателей и в конечном итоге сводится к попытке объединения в кластеры регионов, обладающих перекрестными видами деятельности. Невозможно не отметить, что в этом случае при формировании кластеров, помимо результатов математических расчетов, необходимо учитывать в том числе такие факторы, как территориальная близость, природноклиматические и социально-экономические условия и другие, что значительно усложняет процесс оценивания.

-

4. Портфельные матрицы. В ряде случаев применяется построение портфельных матриц, например, таких, как матрица BCG, матрица McKinsey, модель SHELL (или Shell/ DPM), матрица фирмы Arthur D. Little (ADL/ LC) для ранжирования отраслей и предприятий по стране и региону.

В случае применения данного метода в рамках региональной экономики суть построения матриц состоит в том, чтобы классифицировать регионы путем соотнесения таких основных параметров, как доля рынка и темпы роста рынка. Однако метод применим для анализа сбалансированности отраслевой структуры экономики региона, что несколько ограничивает его полезность в условиях несбалансированности.

На наш взгляд, наиболее наглядным методом является первый метод – метод определения коэффициентов, имеющих количественную оценку, основанный на математических расчетах с использованием статистических данных. В связи с этим в работе использована оценка уровня экономической специализации, включающая расчет следующих показателей:

-

1. Коэффициент локализации вида деятельности на территории региона, рассчитываемый отношением доли определенного вида деятельности в экономике региона к доли соответствующего вида деятельности в стране.

-

2. Коэффициент душевого производства, определяемый, как частное от деления удельного веса определенного вида деятельности региона в соответствующем объеме по стране и удельного веса населения региона в общей численности населения страны.

Таким образом, оценка по методу определения коэффициентов проста в применении и не требует объемных математических расчетов, основана на большом количестве статистической информации и обеспечивает достоверность расчетов, а также дает возможность сравнивать регионы, различающиеся по размеру, за счет усреднения в расчетах на душу населения.

Результаты и их обсуждение

Республика Бурятия и Забайкальский край входят в состав одного Дальневосточного федерального округа, одного Дальнево- сточного экономического района и одного макрорегиона – Дальневосточный. Оба субъекта обладают как базовыми принципами выделения макрорегиона (соседствующее положение, схожие природно-климатические и социально-экономические условия для жизни и экономической деятельности, наличие в пределах макрорегиона устойчивых пассажирских и грузовых перевозок, территориальная отдаленность от центра, выход к международным рынкам), так и дополнительными (культурно-ценностная близость, историческая схожесть, территориальная общность).

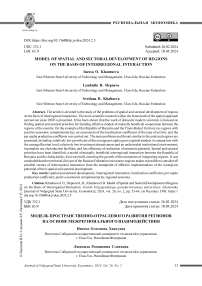

Анализ текущей ситуации и динамики социально-экономического развития позволил выявить основные проблемы и угрозы, схожие для анализируемых регионов: сравнительно низкий темп роста среднедушевого ВРП в сравнении со среднероссийским уровнем; относительно низкая инвестиционная привлекательность и неблагоприятная институциональная среда; неполное использование производственных мощностей и невысокая эффективность реализации экономического потенциала [Слепнева и др., 2023, с. 47–52]. Одновременно с этим для анализируемых регионов присущи схожие пространственно-отраслевые приоритеты, способные усилить межрегиональное взаимодействие и привести к увеличению числа центров экономического роста и снижению межрегионального социально-экономического неравенства, обеспечить устойчивость развития экономики регионов. Подтверждением последнего является схожая структура экономики Республики Бурятия и Забайкальского края по видам экономической деятельности (см. рис. 1).

Расчет коэффициента локализации показывает, что в 2022 г. одной из основных сфер экономической специализации Республики Бурятия являлась деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (см. таблицу). Это объясняется тем, что туризм в Республике Бурятия – один из приоритетных векторов развития, так как регион имеет такой туристический актив, как озеро Байкал, наличие международных рейсов. В целом в 2022 г. прослеживалось трендовое увеличение уровня внутреннего туризма в России. Результатом такого роста стал возросший в 2 раза туристический поток в Республику Бурятия.

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги также являются сферой специализации Республики Бурятия. Этот вид деятельности включает аренду, лизинг, деятельность туристических агентств, деятельность по обеспечению безопасности и др. На наш взгляд, специализация такого характера связана с фокусировкой национальной экономики РФ на обеспечение безопасности регионов (особенно приграничных) и поддержке в формировании и развитии их внутреннего потенциала (туристический, экономический, кадровый). В связи с этим полученный высокий показатель обусловлен проведением плановых мероприятий.

Высокое значение показателя локализации по такому виду деятельности, как образование, скорее всего, обусловлено тем, что финансирование образования в регионе осуществляется за счет бюджетных средств. В то же время Республика Бурятия характеризуется как регион с высоким уровнем интеллектуального и человеческого потенциала, так как такие показатели, как доля занятого населения с высшим образованием, доля расходов на образование в ВРП, численность студентов ВПО на 10 000 населе- ния стабильно растут. Высокий уровень показателей образования представляет собой фундамент для формирования и развития интеллектуального и кадрового потенциала регионов.

Коэффициент душевого производства Республики Бурятия, составляющий 42,42 %, говорит о низком уровне развития экономики региона в целом.

Экономика Забайкальского края в 2022 г. в большей степени специализировалась на добыче полезных ископаемых. Это связано с тем, что на территории Забайкальского края расположено огромное количество месторождений полезных ископаемых, добыча которых представляет большой интерес не только для региона, но и имеет экономическую выгоду для национальной экономики в целом. Крупнейшие месторождения меди, урана, а также запасы молибдена, олова, лантана и полиметаллических руд – большинство их месторождений уже разрабатываются. На сегодняшний день северный район региона освоен слабо, но представляет большой интерес для российских инвесторов, что говорит о перспективе роста объемов добычи полезных ископаемых в крае в ближайшем времени.

■ Забайкальский край ■ Республика Бурятия

Рис. 1. Валовой региональный продукт Забайкальского края и Республики Бурятия по видам экономической деятельности в 2022 году

Fig. 1. Gross regional product of the Zabaykalsky Krai and the Republic of Buryatia by type of economic activity in 2022

Примечание. Составлено авторами по: [Регионы России ... , 2023].

Таблица. Коэффициенты локализации видов деятельности и душевого производства

Забайкальского края и Республики Бурятия за 2022 год

Table. Localization for types of activities and per capita production coefficients in the Zabaykalsky Krai and the Republic of Buryatia for 2022

|

Вид деятельности |

Забайкальский край |

Республика Бурятия |

||||

|

Доля отрасли региона в хозяйстве РФ, % |

Величина коэффициента |

Доля отрасли региона в хозяйстве РФ, % |

Величина коэффициента |

|||

|

локализации, % |

душевого производства, % |

локализации, % |

душевого производства, % |

|||

|

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство |

0,33 |

80,55 |

48,47 |

0,28 |

99,9 |

42,37 |

|

Добыча полезных ископаемых |

0,92 |

224,30 |

134,96 |

0,17 |

59,6 |

25,30 |

|

Обрабатывающие производства |

0,06 |

13,87 |

8,35 |

0,24 |

83,5 |

35,44 |

|

Обеспечение электроэнергией, газом и водой, паром; конденсирование воздуха |

0,46 |

112,41 |

67,64 |

0,38 |

134,3 |

56,99 |

|

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |

0,26 |

63,64 |

38,29 |

0,29 |

103,9 |

44,09 |

|

Строительство |

0,51 |

125,49 |

75,51 |

0,31 |

110,7 |

46,98 |

|

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |

0,23 |

57,12 |

34,37 |

0,23 |

81,9 |

34,75 |

|

Транспортировка и хранение |

0,90 |

219,07 |

131,81 |

0,43 |

151,6 |

64,33 |

|

Деятельность гостиниц и предприятий общепита |

0,44 |

107,62 |

64,75 |

0,67 |

235,8 |

100,02 |

|

Деятельность в области информации и связи |

0,23 |

55,34 |

33,30 |

0,18 |

62,2 |

26,40 |

|

Деятельность финансовая и страховая |

0,01 |

3,09 |

1,86 |

0,01 |

4,8 |

2,03 |

|

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |

0,29 |

70,57 |

42,46 |

0,28 |

98,7 |

41,89 |

|

Деятельность профессиональная, научная и техническая |

0,12 |

29,49 |

17,74 |

0,11 |

39,8 |

16,87 |

|

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |

0,25 |

61,06 |

36,74 |

0,68 |

240,8 |

102,14 |

|

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |

0,51 |

124,01 |

74,62 |

0,42 |

150,2 |

63,72 |

|

Образование |

0,71 |

174,13 |

104,77 |

0,64 |

225,3 |

95,58 |

|

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |

0,63 |

153,85 |

92,57 |

0,49 |

172,0 |

72,95 |

|

Деятельность в области спорта, культуры, организации досуга и развлечений |

0,25 |

60,65 |

36,49 |

0,30 |

104,5 |

44,31 |

|

Предоставление прочих видов услуг |

0,33 |

79,89 |

48,07 |

0,41 |

143,4 |

60,84 |

|

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,0 |

0,00 |

Примечание . Составлено авторами по: [Регионы России ... , 2023].

Следующий по значению коэффициент локализации имеет такой вид деятельности региона, как транспортировка и хранение. Это связано с выгодным транспортно-географическим и приграничным расположением Забайкальского края, обладающего крупнейшими пунктами пропуска через российско-китайскую государственную границу, через территорию которого проходят Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные магистрали.

«Смежным» видом деятельности Республики Бурятия и Забайкальского края стало «Образование». Также, как и в случае с РБ, высокий показатель в крае обусловлен финансированием за счет бюджетных средств, то есть плановой централизованной поддержкой, направленной на решение проблемы миграции в регионе.

В Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г. перспективными экономическими специализациями для Республики Бурятия выделяются 13 отраслей, среди которых особое место занимают добыча полезных ископаемых, лесоводство, растениеводство, животноводство и туризм. Забайкальский край специализируется на добыче полезных ископаемых, лесоводстве, растениеводстве, животноводстве и на транспортировке и хранении.

Однако, на наш взгляд, решить такие социально-экономические проблемы в регионах, как отток населения, безработица сможет только создание единой образовательной среды. Образование в исследуемых регионах поддерживается и регулируется централизовано, поэтому невозможно не отметить важную роль государства в вопросе распределения ресурсов, становящегося неким гарантом антикризисного положения региона. С одной стороны, мероприятия, направленные на поддержание и развитие образовательного потенциала, станут базой для увеличения интеллектуального и кадрового потенциалов. С другой, будут способствовать созданию инфраструктуры, необходимой для проведения эффективной работы по внедрению и использованию этих потенциалов во всех остальных сферах деятельности.

Заключение

В Российской Федерации действуют следующие формы территориального деления:

субъекты РФ, федеральные округа, экономические районы и макрорегионы. Выбор формы носит целевой характер и зависит от специфики межрегионального взаимодействия.

Субъекты РФ являются территориальными единицами верхнего уровня административно-территориального деления России. Федеральные округа (территориальные подразделения Администрации Президента РФ) созданы как промежуточное звено для оптимизации управления территориями и представляют собой объединение нескольких субъектов, в которых сложилась прочная система экономических связей и статистического учета. В составе Российской Федерации выделяется 8 федеральных округов.

Объединение регионов на основе экономических связей и межрегиональных интеграций позволяет выделить на территории РФ 12 экономических районов. Основной задачей создания и использования данной формы территориального деления является анализ, прогнозирование и регулирование экономических взаимоотношений субъектов РФ.

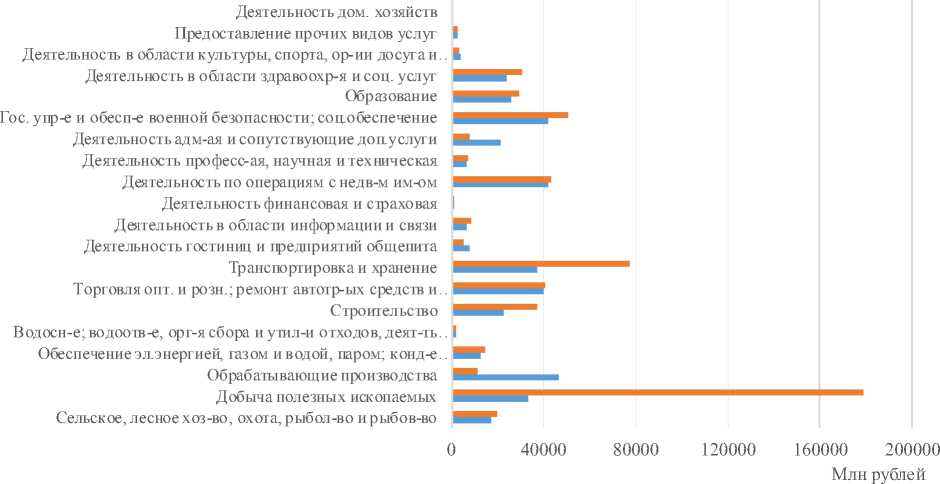

В широком смысле макрорегион представляет собой географический ареал, объединяющий в группу несколько соприкасающихся друг с другом (то есть, сопредельных) регионов, совокупно обладающих общими чертами, особенностями. Стоит отметить, что несмотря на одинаковое количество экономических районов и макрорегионов, их состав различен.

На наш взгляд, именно территориальное деление РФ на макрорегионы позволяет рассмотреть все возможные векторы межрегионального взаимодействия с позиции эффективной реализации синергетического потенциала их пространственно-отраслевого развития.

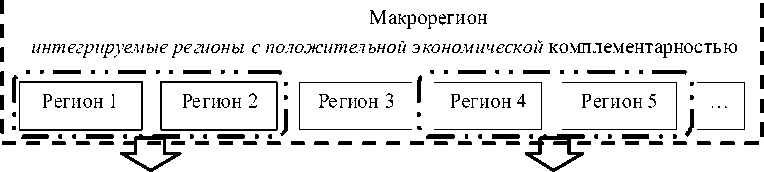

Формирование в рамках макрорегиона модели межрегионального взаимодействия должно осуществляться с учетом Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г., приоритетных направлений социально-экономического развития макрорегиона и каждого интегрируемого региона. По итогу оценки и выявления пространственно-отраслевых приоритетов развития экономики каждого региона необходимо разработать формы и схемы интегрирования регионов с положительной экономической комп- лементарностью, определить потенциал межрегионального взаимодействия, сформировать ресурсное обеспечение и выработать индикаторы для оценки эффективности реализации процесса экономического взаимодействия (рис. 2). Основными целями успешного межрегионального взаимодействия должны стать увеличение числа центров экономического роста и снижение межрегионального социально-экономического неравенства.

Представленное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что для регионов, отличающихся невысокими темпами роста экономики и характеризующихся как субъекты с положительной экономической комплементарностью, участие во взаимовыгодном межрегиональном взаимодействии обеспечивает высокий потенциал пространственно-отраслевого развития. Практическое значение разработанной авторами модели зак-

Стратегия пространственного

Стратегия социально-

Стратегия социально-

развития Российской

экономического развития

экономического

Федерации до 2025 года макрорегиона развития региона

определение пространственноотраслевых приоритетов определение пространственноотраслевых приоритетов

Рис. 2. Модель пространственно-отраслевого развития регионов на основе межрегионального взаимодействия

Fig. 2. Model of spatial and sectoral development of regions based on interregional interaction Примечание. Составлено авторами.

лючается в возможности ее применения на примере любых регионов, входящих в один макрорегион и отличающихся положительной экономической комплементарностью.

Список литературы Модель пространственно-отраслевого развития регионов на основе межрегионального взаимодействия

- Воронов, А. С. Пространственный подход в развитии социально-экономических систем регионов / А. С. Воронов // Государственное управление. Электронный вестник : электрон. журн. - 2019. - № 75. - С. 249-267. - URL: file:// C: /Users/comp/Downloads/prostranstvennyy-podhod-v-razvitii-sotsialno-ekonomicheskih-sistem-regionov.pdf

- Глезман, Л. В. Значимые пространственно-отраслевые факторы экономического развития региона в условиях цифровизации / Л. В. Глезман, А. А. Урасова // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. - 2022. - № 1. - С. 31-42.

- Дубровская, Ю. В. Оценка влияния интенсивности межрегионального взаимодействия на пространственное развитие национальной экономики / Ю. В. Дубровская, Е. В. Козоногова // Известия ДВФУ Экономика и управление. -2019. - № 3. - С. 25-39.

- Захарова, Е. А. Новая экономическая география: тридцать лет спустя / Е. А. Захарова, Д. В. Давыдов, Е. М. Земцова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. - 2023. -№ 39 (1) . - С. 127-155.

- Куликовских, Н. А. Подходы к моделированию факторов пространственного развития регионов / Н. А. Куликовских, О. С. Мариев // Российские регионы в фокусе перемен : сб. докл. XVII Междунар. конф. (Екатеринбург, 1719 нояб. 2022 г.). - Екатеринбург : ООО Издательский Дом «Ажур», 2023. - C. 155-158.

- Никитская, Е. Ф. Пространственная неравномерность инновационного развития макрорегионов и регионов России / Е. Ф. Никитская // Федерализм. - 2020. - Т. 25, № 4 (100). -С. 68-89.

- Пространственное развитие современной России: тенденции, факторы, механизмы, институты : коллектив. моногр. / Е. А. Коло-мак [и др.] ; под ред. Е. А. Коломак. - Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. -502 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023 : стат. сб. - М. : Росстат, 2023. -1126 с.

- Слепнева, Л. Р. Оценка межрегионального социально-экономического неравенства регионов ДФО и пути его сокращения / Л. Р. Слепнева, Э. Ю. Бидагаев // Экономический вестник ВСГУТУ : электрон. науч. журн. - 2023. -№ 2 (16). - С. 43-55. - URL: https://esstu.ru/ uportal/document/download.htm?documentId= 26512

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года // Официальный сайт Минэкономразвития России. - URL: http:// economy. gov. ru/minec/activity/sections/ planning/sd/201817081

- Сысоева, Н. М. Межрегиональное сотрудничество в системе управления пространственным развитием / Н. М. Сысоева, А. Н. Кузнецова // Научные труды Вольного экономического общества России. - 2020. - Т. 223, № 3. -С. 413-419. - DOI: 10.38197/2072-2060-2020223-3-413-419

- Худяков, В. В. К вопросу о понятии «межрегиональные взаимодействия» в пространственной экономике / В. В. Худяков // Известия ДВФУ Экономика и управление. - 2019. - № 3. - С. 5-11.

- Шарипов, Ф. Ф. Эволюция представлений о пространственной организации экономики / Ф. Ф. Шарипов // Вестник университета. -2017. - № 10. - С. 80-87.