Модель расчета линии радиосвязи на основе данных дистанционного зондирования земли

Автор: Албузов А.Т., Шахов П.Е., Филатов В.И.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 4 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В процессе функционирования современных комплексов и средств специализированного назначения в условиях прямой видимости между радиосредствами не всегда возможна передача данных, что существенно снижает эффективность системы передачи данных и увеличивает время для поиска новых мест размещения приемо-передающих средств. Причина данной проблемы может крыться в особенностях рельефа местности, который оказывает интерференционное и дифракционное влияние на распространение радиосигнала. При этом значительный интерес для решения данной проблемы могут представлять анализ и цифровая модель рельефа местности из данных дистанционного зондирования земли и реализации на его основе автоматизированных расчетов по поиску наилучших с точки зрения электромагнитной совместимости координат в требуемых районах.

Существенная зона распространения сигнала, ослабление радиосигнала, рельеф местности, цифровая модель рельефа

Короткий адрес: https://sciup.org/140308762

IDR: 140308762 | УДК: 621.396.4 | DOI: 10.18469/1810-3189.2024.27.4.50-58

Текст научной статьи Модель расчета линии радиосвязи на основе данных дистанционного зондирования земли

Устойчивая и непрерывная радиосвязь – залог эффективности применения современных средств специализированного назначения. Для оперативной оценки условий применения средств радиосвязи необходимы инструменты, позволяющие проводить оценку физико-географических условий района и влияния на каналы радиосвязи условий пересеченной местности. Как показывает практика, нередко при использовании комплексов и средств специализированного назначения в условиях, удовлетворяющих критерию оптической (прямой) видимости между средствами, радиосвязь отсутствует, что приводит к поиску новых вариантов размещения с последующим перемещением, повторным развертыванием средств, или работа осуществляется в неавтоматизированном режиме, если линия радиосвязи используется для внутрикомплексного обмена, что существенно снижает эффективность. Как показала практика, наибольшим спросом пользуется программное обеспечение, позволяющее применять спутниковые интерактивные карты, которые дают возможность при выборе мест размещения средств достаточно детально анализировать пригодность выбираемых мест для размещения по таким критериям, как наличие транспортной доступности, наличие естественных препятствий ландшафта и местности.

Существующие стандарты и рекомендации [1; 2] по расчету линий радиосвязи обладают сложным изложением материала и сориентированы для проектировочных работ с результатами в виде оптимальных высот размещения антенных устройств в линии радиосвязи для ее устойчивого функционирования. При применении мобильных средств и комплексов специализированного назначения, как правило, высота антенных устройств неизменна, лица, определяющие места размещения

[^^■1 © Албузов А.Т. и др., 2024

средств, ищут компромисс между всеми факторами, влияющими на эффективность в условиях крайне ограниченного времени и ограниченных возможностей территориального маневра силами и средствами.

1. Теоретические положения модели

Качественная и устойчивая радиосвязь не обуславливается лишь наличием оптической (прямой) зоны видимости между точками приема и передачи. Рельеф местности в зависимости от его конфигурации оказывает интерференционное и дифракционное влияние на радиосигнал. Как минимум лучевую модель распространения радиосигнала можно использовать при полном отсутствии препятствий в существенной зоне распространения, что все равно требует проведения расчетов и оценки. Таким образом, существенную пользу окажет программное обеспечение, доступное для пользователя и устанавливаемое на портативные средства с операционной системой типа Android, а не только на специализированные стационарные ЭВМ и ноутбуки, которые также могут быть с различными операционными системами. С этой точки зрения и с точки зрения кросс-платформенности представляет интерес реализация на языке программирования Java. Существенный интерес представляет рассмотрение возможности генерации рельефа местности из данных дистанционного зондирования Земли и реализации на его основе автоматизированных расчетов. По оценке научного геоинформацион-ного центра РАН, а также на основе проведенных исследований точности модели Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) [3] с абсолютными высотами земной поверхности в углах с точностью до 3 угловых секунд (или примерно 90 × 90 м) в самой крупной в России широтно ориентированной близ 52–55° с. ш. зоне разница между SRTM-матрицей и отметками государственной геодезической сети изменяется от –3,5 до –4,5 м, а в нулевых зонах от –0,5 до +0,5 м и т. д. (рис. 1). Другим типом международных файлов DEM SRTM являются файлы цифровой модели рельефа, которые опубликованы с точностью до 1 угловой секунды (или примерно 30 × 30 м) и демонстрируют улучшенный характер данных SRTM с самым высоким разрешением из тех, которые сейчас открыто публикуются.

Таким образом, целью работы являлась разработка алгоритмов и программная реализация инструмента, позволяющего при заданных харак-

Рис. 1. Фрагмент карты зональности систематических ошибок на матрице высот SRTM с точностью до 3 угловых секунд (или примерно 90 × 90 м) в пределах территории Северной Евразии Fig. 1. Fragment of the map of zonality of systematic errors on the SRTM height matrix with an accuracy of up to 3 arc seconds (or approximately 90 × 90 m) within the territory of Northern Eurasia теристиках средств оперативно и достоверно проанализировать возможность организации устойчивой радиосвязи еще на этапе планирования c использованием спутниковых интерактивных карт.

Обращение к данным DEM SRTM осуществляется с геодезическими координатами мест размещения средств, получение которых легко реализовать использованием современных интерактивных карт.

Уравнение передачи [1–4; 7] связывает мощность сигнала на входе приемника с энергетическими параметрами и затуханием (ослаблением) радиоволн на интервалах. В соответствии с этим мощность сигнала на входе приемника сравнивается с потерями на интервале для получения запаса уровня сигнала, от которого будет зависеть качество радиосвязи в развертываемой линии.

Исходя из анализа существующих рекомендаций по расчету [7; 8] и теоретических положений по распространению радиоволн [4–6], отметим затрудняющие оперативное определение условий и оценку обстановки особенности по всем этапам проведения расчетов.

Первоначальный этап – предварительное определение мест размещения средств, построение профиля местности на интервале линии внутри-комплексной радиосвязи с учетом эквивалентного радиуса Земли и вертикального градиента диэлектрической проводимости для соответствующего географического региона, расчет существенной зоны распространения радиосигнала, классифицирование канала. Кроме построения профиля местности также классифицирование канала усложняется необходимостью проведения

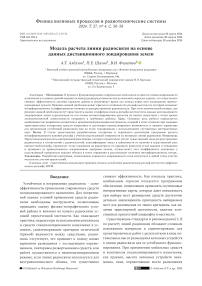

Рис. 2. Расположение существенной зоны распространения радиосигнала при разности высот антенн

Fig. 2. Location of the significant radio signal propagation zone with a difference in antenna heights

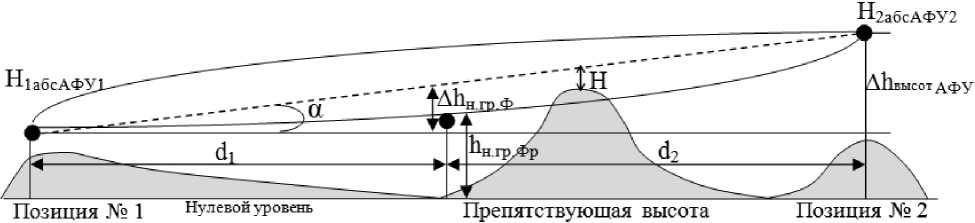

Рис. 3. Алгоритм извлечения данных о высотах рельефа местности из файла DEM SRTM и генерации профиля рельефа местности между средствами радиосвязи

Fig. 3. Algorithm for extracting terrain elevation data from a DEM SRTM file and generating a terrain profile between radio communication facilities

а

б

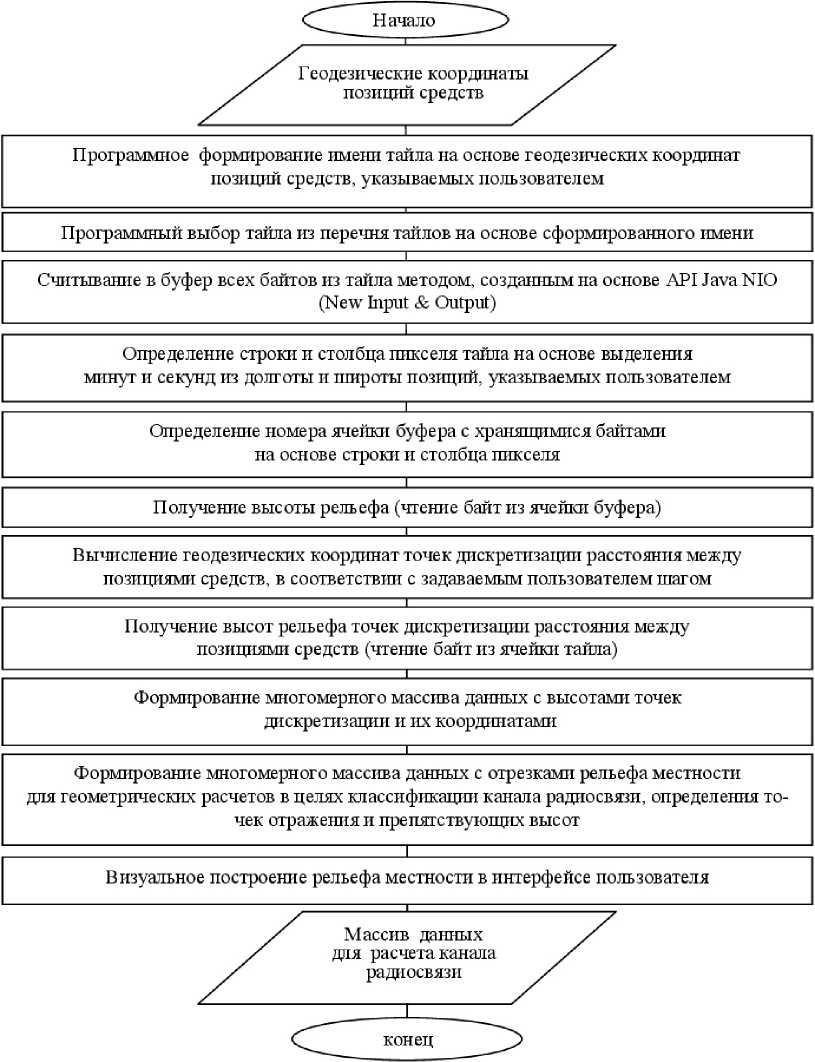

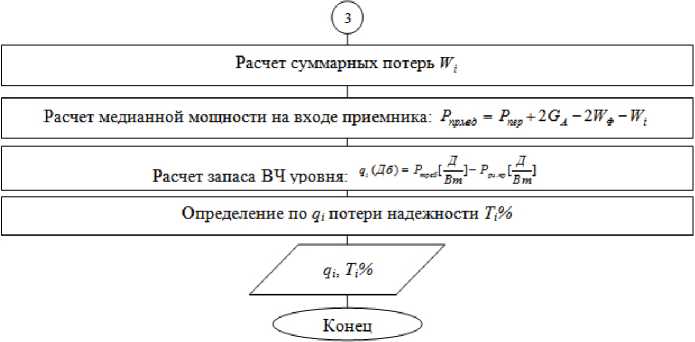

Рис. 4. Алгоритм расчета потерь в линии радиосвязи

Fig. 4. Algorithm for calculating losses in a radio communication line

в

( Продолжение ) Рис. 4. Алгоритм расчета потерь в линии радиосвязи

( Continuation ) Fig. 4. Algorithm for calculating losses in a radio communication line

Таблица. Перечень и описание созданных классов Table. List and description of created classes

|

Наименование класса |

Описание класса |

|

SRTMEle |

Методы класса возвращают значения высот на интервале радиотрассы, обращение к классу и его методам осуществляется в других классах и методах для программного преобразования координат, программных геометрических расчетов, расчетов потерь в линии радиосвязи и визуального отображения результатов расчета в интерфейсе пользователя, получение значений высот осуществляется на основе передаваемых в методы класса геодезических координат точки |

|

SpaceXYZ |

Методы класса возвращают значения прямоугольных пространственных координат, расчет производится на основе передаваемых в методы класса геодезических координат выбираемых точек |

|

SRTM_Distance Calculation |

Методы класса возвращают расстояние между двумя точками, расчет осуществляется на основе передаваемых в методы класса прямоугольных пространственных координат точек |

|

SRTMGeodezCoordCalc_ fromXYZSpace |

Методы класса возвращают геодезические координаты (широту и долготу), расчет осуществляется на основе передаваемых в методы класса прямоугольных пространственных координат точек |

|

SRTMSk42Coord |

Методы класса возвращают плоские прямоугольные координаты СК42, расчет осуществляется на основе предаваемых в методы класса геодезических координат |

|

АrrHeight CalculationGeodez |

Методы класса возвращают массив данных точек с выбираемым шагом дискретизации рельефа местности на радиотрассе, массив содержит информацию о высоте точки, ее геодезических и плоских пространственных координатах, обращение к классу и его методам осуществляется в интересах дальнейших преобразований, геометрических расчетов, расчетов потерь в линии радиосвязи и визуального отображения результатов расчета в интерфейсе пользователя |

( Продолжение ) Таблица. Перечень и описание созданных классов

( Continuation ) Table. List and description of created classes

|

Наименование класса |

Описание класса |

|

ArrHeightWater |

Методы класса возвращают массив данных, который содержит информацию об абсолютном уровне водного объекта и координаты границ водного объекта, которые определяются пользователем на интерактивной карте на радиотрассе |

|

CalculationRadioLinkFild |

Методы класса возвращают: значения координат для визуального отображения в интерфейсе пользователя существенной зоны распространения радиосигнала в соответствии с его радиочастотой; абсолютные высоты антенно-фидерных устройств; в соответствии с шагом дискретизации рельефа массив отрезков для запрограммированных геометрических расчетов в целях классификации канала и поиска точки отражения и ее принадлежности к участку местности; координаты точек отражения на основе равенства углов падения и отражения радиосигнала; значение разности хода ЭМВ, величину сдвига фаз, множитель интерференционного ослабления; величину ослабления радиосигнала с учетом ослабления свободного пространства; величину просвета на радиотрассе в каждой точке в соответствии с выбираемым шагом дискретизации и классификацию канала радиосвязи |

|

XYPolyReliefCalculation |

Методы класса возвращают значения координат полиномов для визуального отображения в интерфейсе пользователя профиля рельефа местности, профиля водного объекта в соответствии с шагом дискретизации рельефа |

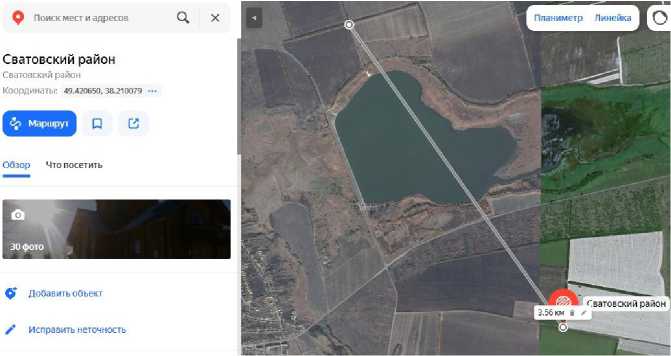

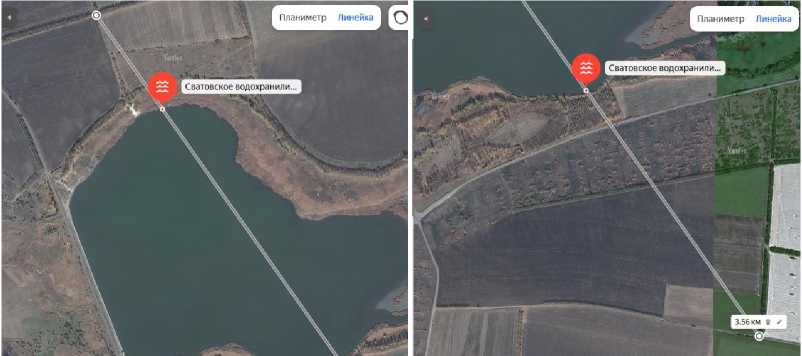

Рис. 5. Выбор мест размещения средств и получение их геодезических координат на интерактивной карте

Fig. 5. Selecting locations for the placement of funds and obtaining their geodetic coordinates on an interactive map

Рис. 6. Определение границ водного объекта и получение их геодезических координат на интерактивной карте Fig. 6. Determining the boundaries of a water body and obtaining their geodetic coordinates on an interactive map геометрических расчетов при разности высот антенных устройств (рис. 2).

Указанные на рис. 2 обозначения характеризуют следующие параметры: hн. гр. Фр – высота нижней границы существенной зоны распространения радиосигнала (первой зоны Френеля), которая отсекает часть препятствия, Н 1,2 абсАФУ – высоты мачт соответствующих антенно-фидерных устройств, A hn гр Фр — величина смещения нижней границы зоны вниз или вверх.

Второй этап расчета – расчет влияния на распространение радиосигнала атмосферы и рельефа местности. На данном этапе необходимо произвести расчет потерь свободного пространства, расчет потерь в атмосфере и в соответствии с проведенной классификацией канала и анализа профиля на первоначальном этапе определить величину интерференционных и дифракционных потерь. При открытом интервале рассчитывается интерференционное влияние рельефа (точки отражения

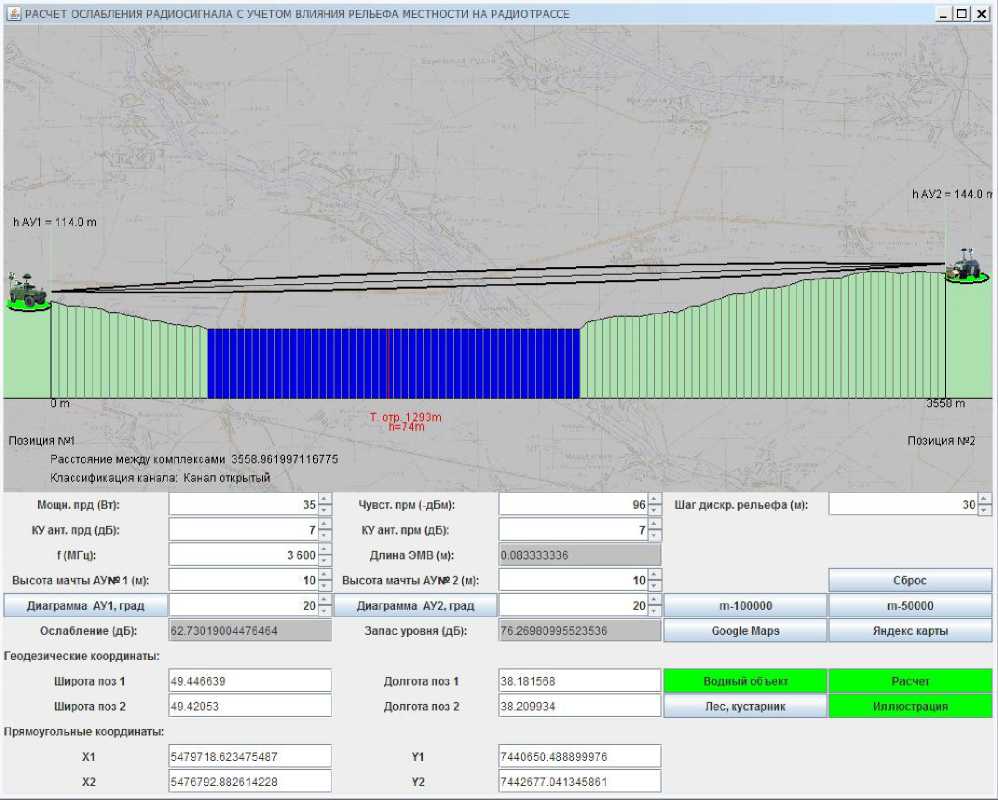

Рис. 7. Интерфейс программы (окно с отображением сгенерированного рельефа местности и расчетом канала линии радиосвязи в соответствии с установленными параметрами приемной и передающей аппаратуры)

Fig. 7. Program interface (window displaying the generated terrain and calculating the radio communication channel in accordance with the set parameters of the receiving and transmitting equipment)

с большой вероятностью должны присутствовать на радиотрассе), при полузакрытом интерференционное влияние рельефа и дифракционное и при закрытом – дифракционное. Данный этап существенно осложняется: поиском точек отражения, необходимостью учета подстилающей поверхности в точках отражения и их принадлежности направлению диаграммы направленности антенных устройств с целью оценки ослабления отраженного сигнала и необходимостью аппроксимации полузатеняющих и затеняющих препятствий для применения соответствующих методов расчета.

На заключительном этапе расчета требуется определить запас уровня qi и в соответствии с уравнением качества, которое связывает качество связи по каналам на интервале Q с уровнем сигнала на входе приемника Pпр, определяется потеря надежности на интервале радиолинии по графикам зависимости, приведенным в [4; 7]. Если величина потери надежности связи на интервале Т%<Т%зад, то качество связи на интервале УКВ-радиолинии удовлетворяет заданным требованиям на качество связи. Для линий связи с внутри-комплексной передачей данных величина потери допускается не более 5 %.

2. Разработка алгоритмов модели

На рис. 3 приведен разработанный алгоритм извлечения данных о высотах рельефа местности из файла DEM SRTM с разрешением 1 угловая секунда.

На рис. 4 показаны разработанные алгоритмы расчета потерь в линии радиосвязи в целях их программной реализации.

На момент публикации статьи осуществлена программная реализация в части, касающейся генерации профиля рельефа соответствующих геоде- зическим координатам мест размещения средств, а также расчета интерференционных потерь в линии радиосвязи. В таблице приведено описание созданных классов при разработке программы.

3. Программная реализация модели

Выбор мест размещения средств радиосвязи, определение границ водного объекта на радиотрассе и получение их геодезических координат на интерактивной карте отображены на рис. 5, 6.

Интерфейс разработанной программы с получаемыми результатами расчета и генерации рельефа местности приведен на рис. 7. Полученные результаты генерации рельефа местности между выбранными местами размещения средств соответствуют визуально определяемым на топографической карте с масштабом 1:100000 уровням высот. Программа осуществляет расчет существенной зоны распространения радиосигнала в соответствии с радиочастотой, классифицирует канал в зависимости от наличия в существенной зоне пре- пятствий рельефа, определяет точку отражения на радиотрассе по принципу равенства углов падения и отражения и проверяет ее принадлежность направлениям диаграмм антенн, осуществляет учет коэффициента отражения у подстилающей поверхности водного объекта в точке отражения и рассчитывает величину интерференционных потерь. Программа также осуществляет точный пересчет геодезических координат мест размещения средств радиосвязи в плоские прямоугольные координаты, которые при необходимости могут быть использованы пользователем.

Заключение

Таким образом, проанализированы существующие рекомендации, методики по расчету линии радиосвязи, структура файлов DEM SRTM, проведена разработка алгоритмов и на их основе программная реализация расчета интерференционного влияния рельефа местности в линии радиосвязи.

Список литературы Модель расчета линии радиосвязи на основе данных дистанционного зондирования земли

- Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчета. М.: Стандартинформ, 2010.

- Digital Radio Relay Lines. Quality Indicators. Calculation Methods. Moscow: Standartinform, 2010. (In Russ.).

- Распространение радиоволн за счет дифракции. Рекомендации МСЭ-P P.526-10. М.: Стандартинформ, 2007.

- Propagation of Radio Waves Due to Diffraction. Recommendations, ITU-P P.526-10. Moscow: Standartinform, 2007. (In Russ.).

- Орлянкин В.Н., Алешина А.Р. Использование матриц высот SRTM в предварительных расчетах и картографировании глубин потенциального паводкового затопления речных пойм // Исследование Земли из космоса. 2019. № 5. С. 72-81. DOI: 10.31857/S0205-96142019572-81 EDN: FXCHOJ

- V. N. Orlyankin and A. R. Aleshina, "Using SRTM height matrices in preliminary calculations and mapping the depths of potential flood inundation of river floodplains", Issledovanie Zemli iz kosmosa, no. 5, pp. 72-81, 2019, (In Russ.). DOI: 10.31857/S0205-96142019572-81 EDN: FXCHOJ

- Военные системы радиорелейной и тропосферной связи / под ред. А.П. Родимова. Л.: ВАС, 1984. 414 с.

- P. Rodimov, Ed. Military Radio Relay and Tropospheric Communication Systems. Leningrad: VAS, 1984. (In Russ.).

- Радиорелейные и спутниковые системы передачи / под ред. А.С. Немировского. М.: Радио и связь, 1986. 213 с.

- S. Nemirovsky, Ed. Radio Relay and Satellite Transmission Systems. Moscow: Radio i svyaz', 1986. (In Russ.).

- Теория электрической связи / под ред. Д.Д. Кловского. М.: Радио и связь, 1999. 432 с.

- D. D. Klovsky, Ed. Electrical Communication Theory. Moscow: Radio i svyaz', 1999. (In Russ.).

- Математическая модель канала связи с беспилотным летательным аппаратом / Н.С. Архипов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2021. Т. 24, № 3. С. 71-79. DOI: 10.18469/1810-3189.2021.24.3.71-79 EDN: ZHOTYF

- N. S. Arkhipov et al., "Mathematical model of a communication channel with an unmanned aerial vehicle", Physics of Wave Processes and Radio Systems, vol. 24, no. 3, pp. 71-79, 2021, (In Russ.). DOI: 10.18469/1810-3189.2021.24.3.71-79 EDN: ZHOTYF

- Нестеров В.Н., Ли А.Р. Технологический метод проектирования измерительных приборов и систем для работы в неизвестных заранее условиях эксплуатации // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2019. Т. 22, № 2. С. 69-76. DOI: 10.18469/1810-3189.2019.22.2.69-76 EDN: ICRDXR

- V. N. Nesterov and A. R. Li, "Technological method for the design of measuring instruments and systems for operation in previously unknown operating conditions", Physics of Wave Processes and Radio Systems, vol. 22, no. 2, pp. 69-76, 2019, (In Russ.). DOI: 10.18469/1810-3189.2019.22.2.69-76 EDN: ICRDXR