Модель развития виктимологической ситуации

Автор: Майоров А.В.

Журнал: Виктимология @victimologiy

Рубрика: Виктимность и преступность

Статья в выпуске: 1 (15), 2018 года.

Бесплатный доступ

Ведущая идея данной статьи заключается в том, чтобы раскрыть содержание модели виктимологической ситуации и на этой основе представить характеристику составляющих ее элементов и обозначить область возможного применения при изучении виктимизации. Основное внимание в предлагаемой статье уделено: пониманию сущности криминологической и виктимологической ситуации, определению роли и значения виктимности в условиях реализации угрозы совершения преступления; описанию элементов модели виктимологической ситуации; возможным перспективам реализации рассматриваемой модели виктимологической ситуации в условиях противодействия преступности.

Виктимологическая ситуация, виктимность, виктимизация, модель, криминологическая ситуация, преступность, противодействие преступности

Короткий адрес: https://sciup.org/14118658

IDR: 14118658 | УДК: 343.988

Текст научной статьи Модель развития виктимологической ситуации

Для начала отметим, что в криминологических исследованиях активно применяется такой метод, как метод моделирования – построение модели проектируемого объекта или процесса [См.: 1, с. 71]. В настоящей статье предлагается использовать данный метод для достижения такой цели как построения модели развития виктимологической ситуации для изучения и прогнозирования такого процесса как виктимизация – превращения лица в жертву преступления.

В рамках рассмотрения модели развития виктимологичекой ситуации предлагается под «виктимизацией» понимать определенный процесс взаимосвязи виктимности (уязвимость лица стать жертвой преступления) и преступности (негативного социального явления) , который имеет конечный результат (следствие), выраженный в причинении вреда и признании лица потерпевшим, в соотве тствии с уголовно-процессуальным 30

законодательством Российской Федерации [2, с. 67]. Полагаем, что такой подход не противоречит общепризнанным положениям, закрепленным в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью, где этот термин используется именно в таком понимании.

В настоящее время большинство ученых, по мнению А.Г Сачек, воспринима- ют модель «…не как вспомогательное средство, а как более общее понятие, включающее в себя абстрактное видение развития явления или процесса, выходящего за пределы математических закономерностей» [1, с. 70]. Рассматривая виктимизацию как процесс, полагаем, что можно изучить его за счет воспроизведения модели функционирования викти-мологической ситуации, которая предполагает изучение определенного жизненного цикла. Переходя к рассмотрению модели развития виктимологической си- туации необходимо отметить, что между личностью потенциального потерпевшего и его поведением находится объективная категория – конкретная жизненная ситуация, которая порождает определенный вариант его поведения в строгом соответствии с личностными качествами человека, которые проявляясь в конкретной жизненной ситуации, определяют содержание и направленность поведения жертвы [3, с.45].

Ситуацию можно охарактеризовать как совокупность различных элементов окружающей человека объективной действительности, в которых он находится и, давая им оценку и учитывая их, действует. Справедливо отмечено Д.В. Ривма-ном, «…если мы хотим выяснить, какова роль потерпевшего, степень его влияния на возникновение, развитие и последствия преступления действительно во всей полноте, нельзя ограничиваться только ситуацией, непосредственно предшествовавшей преступлению» [5, с.89]. Автор отмечает, что «криминологическая ситуация1 охватывает все обстоятельства, относящиеся к конкретному преступлению, причем формирование личности преступника не исключается из нее и рассматривается как этап (и одновременно составной элемент) предшествующей преступлению ситуации (предкрими-нальная обстановка)» [5, с.90]. В свою очередь, И.Я. Козаченко и К.В. Корсаков выделяют «криминогенную ситуацию» и предлагают определить ее как «…обла-дающее протяженностью взаимодействие по меньшей мере двух сторон, которое предполагает причинение одной из них – преступником – вреда общественным отношениям» [4, с.183]. Таким образом, учеными под криминологической (криминогенной) ситуацией понимается определенное событие либо явление, которое вызвало у преступника желание совершить преступление в отношении конкретного лица (лиц) – потерпевшего. При этом поведение потерпевшего должно рассматриваться с позиции виктимоло-гической ситуации, учитывающей лич-ностно-формирующие, предкриминаль- ные, криминогенно-виктимные, посткриминальные ситуации.

В отечественной литературе представлены достаточно развернутые классификации виктимологических ситуаций (Ю.М. Антонян, С.Б. Алимов, В.В. Вандышев, О.Н. Громова, В.Е. Квашис, В.Н. Кудрявцев, А.Л. Репецкая, Д.В. Рив-ман, В.Я. Рыбальская и другие). Несмотря на различные авторские интерпретации понятий «виктимологическая ситуация», их сходство, как отмечает О.Н. Громова, заключается в том, что ученые определяют ситуацию «как совокупность обстоятельств, создающих определенные условия для злоумышленника и влияющие на его поведение» [6, с. 245].

Для обоснования необходимости рассмотрения заявленной в названии статьи категории отметим, что виктимологиче-ская и криминологическая ситуации реализуются во взаимодействии, так как на этапах конкретной предпреступной (жизненной) ситуации и в момент совершения преступления они совпадают. Различие лишь в том, с каких позиций они воспринимаются преступником и потерпевшим, а так же в чем объективно выражаются посткриминальные последствия ситуация на каждого из ее участников. В результате которой возникают правоотношения, формирующие статус участников, их права и обязанности, включая обязанность государства в виде реакции на ситуацию. Различие виктимологиче-ской и криминологичекой ситуаций заключается и в начальной стадии – лич-ностно-формирующей ситуации.

Рассматривая модель криминологической ситуации, мы можем наблюдать потерпевшего, уже сформировавшегося как жертва преступления. Однако потерпевший, поведение которого в предпре-ступной ситуация и непосредственно в момент совершения преступления было агрессивным, пассивным или иным, располагающим к созданию криминальной ситуации, является уже как бы обладателем определенных виктимных свойств (имея определенный уровень индивидуальной виктимности). Если же личность в процессе ее формирования приобретает качество повышенной виктимности (при-вышающий общий фон виктимности), то тем самым создается виктимологическая ситуация, которая является «негативом»2 криминологической ситуации.

Так, Д.В. Ривман, в своей книге писал о том, что виктимологическая ситуация в себя включает:

-

— личностно-формирующую виктим-ную ситуацию ( систему факторов, условий, обстоятельств, оказавших решающее влияние на формирование у потенциальной жертвы качеств повышенной виктимности) ;

-

– предкриминальную (жизненную) виктимную ситуацию (систему обстоятельств, непосредственно предшествующих преступлению, во взаимодействии с личными качествами субъекта виктимизации (потенциальной жертвы) ; в совокупности эти ситуации составляют виктимогенную ситуацию;

-

– криминально-виктимную ситуацию (ситуацию непосредственно совершения преступления и причинения вреда);

-

— посткриминальную виктимную ситуацию (поведение жертвы после преступления и все обстоятельства, влияющие на ее положение) [5, с. 88].

Признавая необходимость изучения виктимологических и криминологических ситуаций, следует отметить, что их научные классификации должны быть тесно увязаны с практикой виктимологи-ческих исследований, а также «заточены» под потребности существующей системы профилактики преступлений. Необходимо учитывать, что в своей повседневной деятельности субъекты профилактики преступлений могут оценивать те или иные ситуации (криминологические или виктимологические), исходя прежде всего из их внешних признаков (признаков объективной стороны поступка) , к которым относятся качественный характер девиантного поведения.

Такие виктимологические явления как виктимность и виктимизация, в вик-тимологической теории могут изучаться как объекты виктимологического моделирования в целях построения их моделей с применением специальных мето- дик моделирования. При построении модели виктимологической ситуации объектом изучения будут выступать жертвы преступления, которые имеют различные социально-правовые статусы (потенциальная жертва, пострадавший, жертва, потерпевший и т.д.), зависящие от стадии развития виктимологиче-ской ситуации.

Отметим, что в методологии науки отмечено, что модель – «это аналог (схема, структура, знаковая система) определенного фрагмента природной и социальной реальности». Такой аналог может служить источником для хранения и расширения знаний об оригинале, его свойствах и структуре для преобразования и управления им. Между тем модели «отражают в упрощенном, уменьшенном виде структуру, свойства и отношения между элементами исследуемого объекта, позволяя тем самым увидеть наглядно компоненты системы, представить их целостно, в развитии, упорядоченности и сопоставить концептуальные подходы для анализа» [7; с.131]. Несмотря на свою многозначность, модель в своей основе сводится к условному образу (изображению, схеме, описанию) некоторого объекта (системы объектов) или явления (процесса).

Конструирование любой модели начинается с накопления определенной информации, фактов поведения объектов исследования.

Объектом для модели виктимологи-ческой ситуации будет являться жертва преступления — физическое лицо, ставшее потерпевшим в результате совершения преступления.

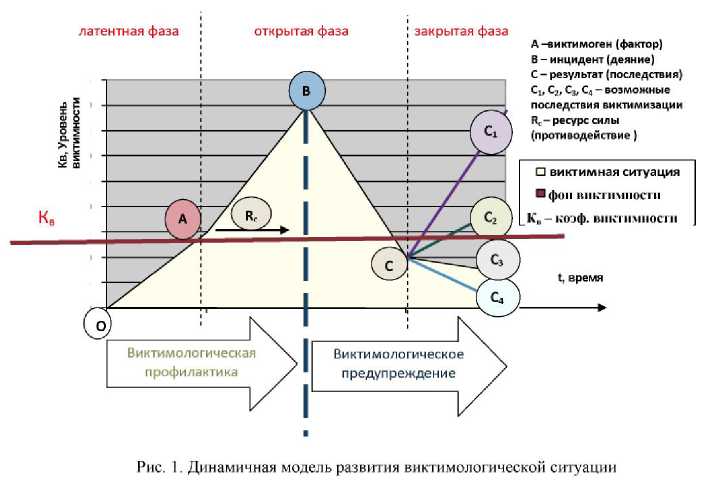

Сложность в построении данной модели вызывает временной промежуток (t), который необходимо придать анализу для построения модели виктимологиче-ской ситуации. Однако изучение эмпирического материала, анализ проводимых виктимологичеких исследований, а также проводимые автором опрос и анкетирование [8], позволяют выделить несколько прогнозируемых фаз развития процесса виктимизации, которые составляют в своей совокупности динамичную модель виктимологической ситуации:

-

– латентная фаза (0 – А) – личностно-формирующая виктимогенная ситуация;

-

– открытая фаза (А – В – С) – (А – В) – предкриминальная виктимогенная ситуация и (В – С) – посткриминальную виктимогенная ситуацию;

-

– инцентент (В) – криминально-вик-тимогенная ситуация (противоправное деяние);

-

– результат (С) – вред причиненный противоправным деянием;

– закрытая фаза (С 1 – С 4 ) – последствия противоправного деяния С 4 и (С 1 – С 3 ) (вторичная виктимизация).

Основными элементами модели вик-тимологической ситуации являются:

О – первоначальное состояние объекта;

А – виктимоген (фактор);

В – инцидент (деяние);

С – результат (последствия);

С 1 , С2, С3, С4 - возможные последствия виктимизации.

ражает процесс виктимизации, который и характеризует конкретную виктимоло-гическую ситуацию (А - В - С) - открытую фазу.

Показатель (К в ) характеризует определенный фон виктимности в обществе (общий коэффициент виктимности, который имеет определенное значение) . В случае превышение уровня индивидуальной виктимности фонового значения виктимности в обществе (К в ), возникает предкриминальная виктимогенная ситуация, результатом которой является ин-цендент (В) – противоправное деяние.

Следующим элементом виктимологи-ческой ситуации является посткриминальная виктимогенная ситуация (В – С) , которая зависит от характера воздействия и степени тяжести противоправного деяния, совершенного во время инцидента (В) .

Результат (С) зависит не только от виктимного поведения лица, но и от мно-

Описывая модель виктимологиче-ской ситуации необходимо сказать, что она представляет собой систему взаимосвязанных элементов, характеризующих единый процесс – процесс виктимизации (О – А – В – С – С 1-4 и т.д. ).

Указанную модель можно представить графически, как определенную зависимость уровня виктимности личности во времени, в процессе развития викти-мологичекой ситуации. Полученная «кривая» зависимости уровня виктимной напряженности личности во времени вы- гих виктимогенных факторов, влияющих на развитие ситуации (О – А – В). При этом необходимо учитывать и ресурс силы (Rc), заключающийся в возможности лица (жертвы преступления) противодействовать деянию со стороны другого лица, совершающего преступление (преступника), либо в наличие реальной возможностью воспользоваться помощью третьих лиц (граждан, представителей силовых структур и т.д.) по обеспечению своей безопасности. Развитие виктимологической ситуации зависит и от мер виктимологи- ческой профилактики, которые оказывают непосредственное воздействие на вик-тимное поведение личности как в латентной фазе (О — А) развития виктимологиче-ской ситуации, так и в открытой фазе (А – В), до непосредственного инцендента (В). В последующем же целесообразно проводить специальные меры виктимоло-гического предупреждения развития виктимизации и снижения ее последствий (В - С - С3 4), а также предупреждение повторной виктимизации (С – С12).

Виктимологическая ситуация может иметь различный по степени виктимной напряженности результат ( С 1 , С2, С3, С 4 и т.д.) – последствия виктимизации от противоправного деяния. Учитывая возможность применения мер виктимологи-ческого предупреждения развития виктимизации, в процессе совершения кри-минально-виктимогенной ситуации (В) и реальность возмещения причиненного вреда, последствия могут быть ослаблены (С 4 ) , а могут и наоборот, при отсутствии должных мер, восстанавливающих соццальную справедливость, иметь повторный результат ( С1 или С2 ) (вторичная виктимизация) .

При этом индикаторами для измерения параметров представленной модели могут быть следующие данные:

Входящие данные:

-

– количество преступлений;

-

— количество потерпевших от преступлений;

-

- количество погибших и лиц получивших тяжкий вред здоровью, в результате совершения преступления;

Исходящие данные:

-

– ущерб, причиненный в результате совершения преступления;

-

– уровень виктимности в обществе (К в );

Переменная величина:

-

– состояние виктимизации общества как общего показателя, описывающего особенности количественного, временного и территориального распространения виктимности населения.

Таким образом, зная вред, причиненный в результате совершенного противоправного деяния (результат ( С )) , правоприменитель определяет сам инцентент 34

(В) — квалифицируя противоправное деяния, с целью установления открытой фазы (А – В – С) , для изобличение виновного и привлечение его к ответственности. Как правило, на этом этапе и заканчиваются расследования многих преступлений, оставляя без внимания латентную фазу (О – А) , которая по сути и является той самой причиной – истиной «виктимогенной ситуации», формирующей процесс виктимизации и закрытую фазу (С – С1 – Сn) , характеризующую эффективность системы правосудия и отражающую результат восстановления социальной справедливости.

Однако изучение латентной фазы (О – А) позволит прогнозировать развитие процесса виктимизации, тем самым предопределяя принятие возможных викти-мологических мер в условиях зарождения виктимологической ситуации – мер виктимологической профилактики — профилактики виктимного поведениия.

Контролируя закрытую фазу (С – С1 – Сn) , правоохранительные органы будут способны предпринять необходимые меры виктимологического предупреждения преступности, а общественные организации оказать социальные меры поддержки и восстановления утраченных ценностей.

Следует отметить, что изучение сущности динамики процесса виктимизации требует детальной проработки виктимо-логических ситуаций (А - В - С) для конкретных видов преступных деяний и проведения самостоятельных исследований с учетом виктимологической методики моделирования виктимного поведения. Попытка проведения такого рода исследования уже была предпринята ранее, Т.В. Варчук [9]. В данной статье мы рассмотрели лишь описание сути модели развития виктимологической ситуации, выделяя составные ее элементы, индикаторы и возможные прогнозируемые фазы для изучения процесса виктимизации.

Полагаем, что виктимологическое моделирование в научной и практической деятельности, направленной на противодействие преступности, выполняет важные функции, определяя негативные виктимологические тенденции (виктимо-генные ситуации), и предопределяет необходимые пути решения проблем викти-мологичекого обеспечения безопасности в условиях реализации уголовной поли- тики России и снижения виктимизации общества.

Видится актуальной позиция проведения масштабного виктимологического исследования для изучения тенденций развития виктимизации общества в современных условиях, в целях выявле- ния, фиксации определенных качеств и свойств изучаемого объекта (уровень виктимности (Кв)), изучения характеристик внешней среды (виктимогенных факторов), а также в целях построения необходимой модели безопасного поведения личности в современном обществе.

Список литературы Модель развития виктимологической ситуации

- Сачек А.Г. Основы криминологического моделирования (на примере обеспечения экономической безопасности в республике Беларусь) // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2015.- № 3 (33). - С. 69-75.

- Майоров А.В. Виктимологическая модель противодействия преступности: монография. - М.: Юрлитинформ. - 2014.

- Скурту И. Г. Виктимологичекие аспекты профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. Дисс. … канд. юрид. наук., С-Петербург, 1996.

- Козаченко И. Я., Корсаков К.В. Криминология: учебник. - М., 2011.

- Ривман Д.В. Криминальная виктимология. - СПб.: Питер, 2002.

- Громова О.Н. Развитие понятия «виктимологическая ситуация» в контексте моделей виктимного поведения // Мир науки, культуры, образования. - 2015. - №1(50). - С. 244-247.

- Вицин С. Е. Моделирование в криминологии. - М., 1973.

- Майоров А.В. Современный анализ виктимизации в обществе (на примере Уральского Федерального округа) // Виктимология. - 2015.- № 2 (4). - С. 59-69.

- Варчук Т. В. Теория виктимологического моделирования и ее развитие в российской криминологической науке и практике предупреждения преступности: автореф. дис.. д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Т. В. Варчук. - М., 2013. - 48 с.

- Ривман Д.В. Криминальная виктимология / Д.В. Ривман. СПб.: Питер, 2002