Модель ресурсно-инновационного экономического роста регионов в условиях научно-технологического развития

Автор: Беломестнов Виктор Георгиевич, Сандакова Наталья Юрьевна, Беломестнова Ирина Анатольевна, Дармаева Наталья Ильинична

Статья в выпуске: 2 (14), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена проблема формирования модели экономического роста регионов в условиях трансформации социально-экономических систем, пересмотра ресурсных отношений, построения инновационной экономики. Показаны основы формирования новой экономической модели общества, построенной на ресурсно-инновационном развитии и замещении. Выявлено изменение системных целей развития с формирования прироста валового продукта на обеспечение безопасности и суверенитета государств. Определено, что знания и компетенции являются важной составляющей ресурсов экономического развития регионов. Определено, что развитие региональной фундаментальной и прикладной науки происходило раньше в рамках снижения дифференциации научного развития через обеспечение формирования профильных региональных центров для снижения излишней концентрации науки в центральных городах, а также территориально-отраслевого развития с специализацией по отраслям экономики. Показано, что в основу научно-технологического развития регионов как базы обеспечения экономического роста должны быть заложены принципы: баланса составляющих эффекта по факторам развития; формирования системы исследования многоуровневых межрегиональных межотраслевых проблем; копирования и трансфера результатов научно-технологического развития, формирования региональных и межрегиональных технологических платформ; обеспечения постоянного сбалансированного прироста фундаментальных знаний и практических компетенций субъектов экономики. Раскрыты основные подходы к формированию стратегии научно-технологического развития регионов.

Ресурсно-инновационный экономический рост, потенциал, активы, научно-технологическое развитие, стратегия, эффективность регионального развития, суверенитет, безопасность, знания, компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/142236859

IDR: 142236859 | УДК: 330.35.01:

Текст научной статьи Модель ресурсно-инновационного экономического роста регионов в условиях научно-технологического развития

К мейнстриму современных механизмов и инструментов управления развития социальноэкономическими системами можно отнести четыре составляющих: инновации, цифровизацию, формирование эколого-ориентированной экономики, а также развитие интеграционных и дезинтеграционных процессов.

В начале XXI в. в мировой экономике возникли тенденции несоответствия сложившихся подходов к регулированию развития реалиям инновационной, информационной, экологоориентированной экономики, таким как:

-

- глобальные изменения по отношению к экологии, которые способны кардинально изменить экономическую специализацию стран и регионов, финансовые потоки, мышление населения и бизнеса;

-

- глобальные изменения социальной среды, новая этика и мораль, демография и миграция, доходы и уровень жизни населения;

-

- глобальные изменения политической среды и, как следствие, формирование новой многополярности и возникновение сопротивления этому процессу;

-

- глобальные изменения технологической среды и, как следствие, рост темпов инновационных изменений, бурное внедрение искусственного интеллекта и возможность самообучения управлен-

- ческих систем, проявление первых негативных последствий цифровизации, например, зомбирование мышления социальными сетями.

Как это ни удивительно, но американское и западноевропейское общество оказалось готово к сдвигам в общественном устройстве и к изменениям в основной базе общественной морали, например к отказу от семейных ценностей, половой принадлежности, готовность к покаянию и взятию на себя ответственности за грехи и ошибки прошлых поколений, например рабства. В принципе остался один шаг — признание олигархами экономической ответственности за несправедливо накопленные капиталы от потребления и присвоения общественных благ и национального богатства, возврат его обществу и переход к идеологии справедливой ограниченной экономики.

Нарастание процессов научно-технологических, экологических, социальных и политических изменений является характерной чертой первой четверти века. И если изначально эти процессы шли параллельно, пусть и оказывая друг на друга значительное влияние, но все же, находясь в зоне традиционных методов управления, то в последние несколько лет, особенно весной этого года, ситуация изменилась кардинально.

Это требует активного исследования происходящих перемен в мировой экономической системе, трансформации рынков, международных интеграционных союзов и отношений, потоков финансовых, материальных ресурсов, в том числе и энергоресурсов.

Дезинтеграция и «новая» интеграция затронут не только политические и экономические отношения, но и коренным образом отразятся на технологических системах. Можно ожидать смену темпов, а может быть, и приоритетов мировой экологической политики, энергоперехода к возобновляемым источникам энергии, сокращения добычи переработки углеводородов.

Все изменения окажут значительное влияние и на структуру экономики России и других стран мира, экономические и социальные модели. Авторы в данном исследовании рассматривают возможность формирования «модели социально-этичного и экологически ответственного развития (прогресса) станет принцип главенства человеческих ценностей при максимальном использовании инструментальных средств поддержки труда» [1].

Данные о методах исследования

Модели экономического роста делятся на несколько групп:

-

- неоклассические модели, например, модели труда и капитала Ф. Кэне, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса (трудовой стоимости), Х. Кобба и П. Дугласа (труда и капитала), модели теории факторов производства Ж.-Б. Сэя (труд, земля, капитал, предпринимательская активность и инновации), модель Я. Тинбергена (рассматривающего динамику факторов роста), модель Р. Солоу, рассматривающего сбережения, рост трудовых ресурсов и темпов научно-технического прогресса в экономическом росте [5];

-

- модели инновационного роста Й. Шумпетера [7] и Э. Тоффлера [6], основанные на волнах социально-экономического обустройства общества в результате динамики развития. Интеллектуальный потенциал как основа экономического роста в основе инновационных процессов рассматривался также П. Дойлем, Б. Санто, Б. Твиссом и др.;

-

- неокейнсианские модели Е. Домара, Г. Харрода и др., рассматривающих совокупный спрос и инвестиции;

-

- теории массовых и качественных ресурсов и ресурсозамещения Ю. Яременко [9] и др.

-

- модель «затраты — выпуск» В. Леонтьева;

-

- теории информационного общества;

-

- модель международной конкурентоспособности М. Портера, выделяющего ресурсную, инвестиционную, инновационную стадии и стадию экономического богатства в развитии государств

-

- и другие модели экономического роста [3];

В современных моделях экономического роста, например в модели П. Ромера, именно инвестиции в инновации и в человеческий капитал определяют успех государств [10]. При этом волны технологического развития непосредственно определяют экономические отношения в обществе (теория технологических укладов К. Перес [4], С. Глазьева и др.).

В настоящее время в теориях экономического развития преобладает дуалистический подход.

Во-первых, происходит своеобразная переоценка вклада традиционных природно-сырьевых ресурсов в экономику. Преобладание в течение последнего века теории недооцененой стоимости ресурсов привело к структурным диспропорциям в развитии государств: когда государства с природно-сырьевой экономикой традиционно получают меньше конечного результата от экономической деятельности, при этом обладая большей частью оцененного мирового богатства. Многие развитые промышленные и интеллектуально-ориентированные государства основывали свою экономику на дешевых энергоресурсах и других природно-сырьевых ресурсов. Это был своеобразный экономический сговор, выгодный как развитым государствам, так и государствам, ориентированным на добычу и поставки на рынки сырьевых ресурсов, избавленных от необходимости затрат на научно-технологическое развитие. И если в условиях глобального разделения труда такая ситуация работала, то в условиях возникновения экономики конфликтов, вызванных как конкуренцией, так и потерей доверия, эффективность такой модели структуры мировой экономики значительно снизилась.

Во-вторых, инновационная экономика, являясь мейнстримом мирового развития, предполагает уход от ориентации на природно-сырьевые ресурсы на использование других ресурсов — производственных, экологических, интеллектуальных и др. Трендом сегодняшнего развития являются кастомизация и индивидуализация промышленного производства, которая эффективно может быть реализована через практическое применение искусственного интеллекта в промышленности. В. Путин говорит о том, что ожесточенное «соперничество между государствами, от которого зависит место России в мире, ее суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне должны решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан для запуска общественных инициатив». Развитие применения искусственного интеллекта возможно при «использовании модели управления на основе данных с применением платформенного подхода, облачных информационных технологий, передовых подходов бережного производства, системы проектного управления. Это ведет к «появлению новых, более творческих, содержательных, интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест, росту доходов населения» [2].

Таким образом, именно оптимальное сочетание интеллектуальных ресурсов со всеми остальными ресурсами определяет основной тренд построения модели экономического роста в современной экономике.

Результаты исследования

В настоящее время видение развития региональной экономики строится на комбинированном подходе развития имеющихся преференций и преимуществ высокого природно-ресурсного потенциала в рамках достаточно благоприятной конъюнктуры рынка, формирования инновационноинформационной экономики с ориентацией на использование экономического, социального и экологического потенциала. Например, для Республики Бурятия — это потенциал уникальных территориальных преимуществ близости к оз. Байкал и наличию богатейших социальных, этнических и религиозных ресурсов, а также создание интеллектуалоемкого промышленного продукта с высокой добавленной стоимостью и завоевание своей ниши в общегосударственном и мировом разделении труда с достаточно большой долей.

Авторы проводили исследования в области определения влияния инвестиционного, инновационного, инновационного и информационного мультипликаторов процессов развития фундаментальных и прикладных исследований на экономический рост регионов (рост валового регионального продукции) и отмечают неоднозначность полученных результатов. В основном они носят отложенный характер, и лаг между результатами исследований, разработкой и внедрением инновационного продукта и получением дохода для субъектов экономик выходит за рамки стандартного расчета эффективности инвестиций.

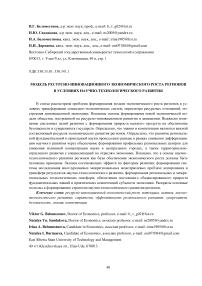

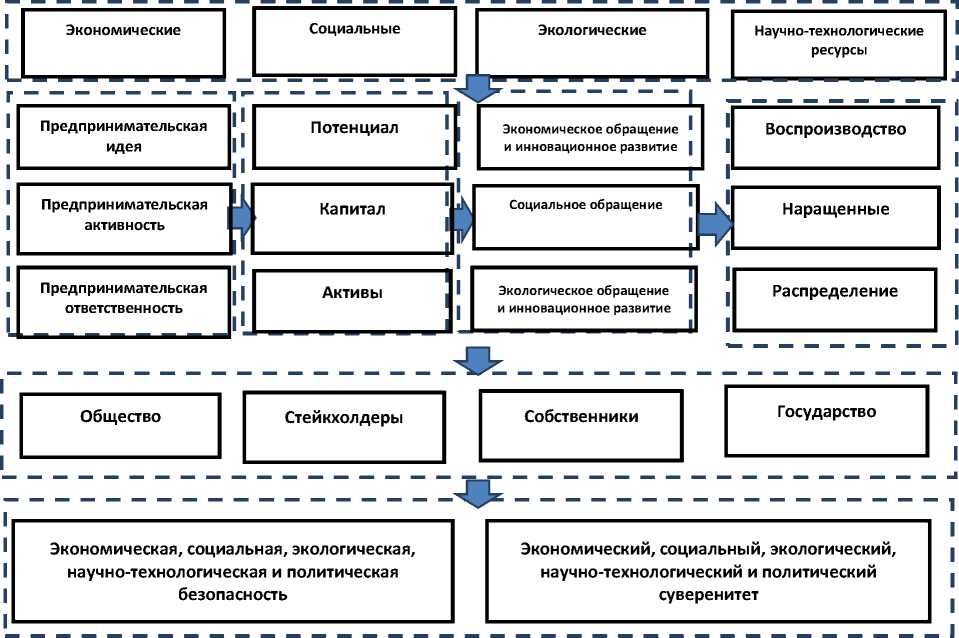

По мнению авторов, в настоящее время основой модели регионального экономического роста является модель ресурсно-инновационного развитии и замещении.

Произошло изменение системных целей развития с формирования прироста валового продукта на обеспечение безопасности и суверенитета государств. Именно знания и компетенции являются важной составляющей ресурсов развития (рис. 1).

Рисунок 1 — Модель ресурсно-инновационного экономического роста регионов

Основные направления развития научных школ в области фундаментальных исследований в России определяются в рамках национальных целей развития, программы фундаментальных научных исследований Российской Федерации на долгосрочный период, стратегии распределения приоритетов по грантам Российского научного фонда, а также по грантам других научных фондов и программам Российской академии наук в рамках видения других документов стратегического планирования развития науки и деятельности институтов поддержки научных исследований. Очевидно, что в ряде случаев возникает некоординированность приоритетов, лоббирование интересов крупных научных школ, допущенных к распределению бюджета, низкая эффективность и востре-буемость ряда научных исследований, а также ряд других проблем.

В Стратегии научно-технологического развития России отмечается, что концентрация исследовательского потенциала сосредоточена лишь в нескольких регионах страны. Таким образом, наблюдается исторически сложившееся неравномерное распределение научно-технического потенциала страны. Субъекты Российской Федерации заинтересованы в практическом использовании научных разработок, в связи с чем необходимо создание условия для их внедрения и получения оперативного, тактического и стратегического эффекта.

Развитие региональной фундаментальной и прикладной науки происходило в рамках двух концепций:

-

- снижение дифференциации научного развития через обеспечение формирования профильных региональных центров для снижения излишней концентрации науки в центральных городах, придание периферии роли локомотивов научного роста в ряде отраслей, безопасность и гостайна, приближение фундаментальной науки к опытно-серийному производству;

-

- территориально-отраслевое развитие со специализацией по отраслям экономики, развитие отраслевой науки — сельское хозяйство, лес, нефть и газ, энергетика на основе делегирования части научных полномочий в региональные организации Академии наук, отраслевые НИИ, профильные региональные вузы.

В настоящее время в основу научно-технологического развития регионов как базы обеспечения экономического роста должны быть заложены следующие принципы:

-

- баланс оперативного, тактического, стратегического и прогнозного эффекта по экономической, социальной, экологической, научной, технологической и политической составляющим факторов или ресурсов развития, при этом взаимосвязи факторов и ресурсов в настоящее время строятся на основе формирования гиперсвязей между ними, формируя комбинации новых ресурсов развития;

-

- формирование системы исследования многоуровневых межрегиональных межотраслевых проблем и задачи, создание научных коллабораций и консорциумов для их решения через интеграцию научно-инновационного потенциала;

-

- копирование и трансфер результатов научно-технологического развития вглубь и вне региона, формирование региональных и межрегиональных технологических платформ на основе реализуемых научно-инновационных разработок;

-

- обеспечение постоянного сбалансированного прироста фундаментальных знаний и практических компетенций субъектов экономики.

Выводы и рекомендации

Общая методология исследования проблемы управления научно-технологическим развитием основана на принципах:

-

- использования искусственного интеллекта в моделировании и прогнозировании интересов стейкхолдеров социально-экономического развития;

-

- использования экологических, природно-климатических, производственно-экономических, транспортно-логистических, этнополитических и социально-демографических ограничений и преференции в управлении развитием;

-

- консолидации потенциала общества, предпринимателей и власти, повышение экономической активности в обеспечении научно-технологического развития.

Таким образом, основной идеей модели ресурсно-инновационного экономического роста является экономическое развитие, основанное на максимальном задействовании всех видов ресурсов, использование их потенциала в формировании активов субъектов всех секторов экономики, придание опережающего практико-ориентированного характера научно-технологическому разви- тию через оптимизацию приоритетов, разработку проектов «догоняющего и компенсирующего» научно-технологического развития.

Список литературы Модель ресурсно-инновационного экономического роста регионов в условиях научно-технологического развития

- Беломестнов В.Г., Беломестнов И.В. Национальная инициатива сбалансированного научно-технического развития // Экономический вестник ВСГУТУ [Электронное издание], 2020. - № 10. - С. 4-12.

- Конференция по искусственному интеллекту [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/69927 (дата обращения: 25.11.2022).

- Марыганова Е.А., Шапиро С.А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2010.

- Перес К. Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания. - М.: Дело, 2011. - 232 с.

- Солоу P.М. Теория роста // Панорама экономической мысли конца XX столетия / под ред. Д. Гринауэя, М. Блини, И. Стюарта; пер. с англ., под ред. В. С. Автономова. Т. 1. - СПб.: Экономическая школа. 2002. - С. 479-506.

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обращения: 25.11.2022).

- Тоффлер Э. Третья волна. - М., 2004. - 261 с.

- Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.

- Яременко Ю. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. - М.: Наука, 2000. - 400 с.

- Romer Paul M. Increasing Returns and Long-Run Growth // The Journal of Political Economy, 1986. No. 94-5. Р. 1002-1037.