Модель стратегического управления субъектами Уральского федерального округа РФ в контексте межрегиональной интеграции

Автор: Ергунова О.Т., Пьянкова С.Г., Исаева И.Е.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Авторы статьи провели исследование тенденций региональной интеграции в РФ в условиях трансформационных процессов и глобализационных изменений в мире. Предметом работы являются тенденции регионализации процессов интеграции в РФ с учетом трансформационной внешней среды. В контексте темы авторы попытались показать современные тенденции межрегиональной интеграционной повестки на примере Уральского федерального округа РФ в контексте стратегического управления региональными интеграционными процессами. В статье предложен методологический подход к стратегическому управлению социально-экономическим развитием регионов. Применимыми методами исследования в статье стали метод систематизации и обобщения, а также метод контент-анализа. Предложенный методологический подход к стратегическому управлению региональной интеграцией субъектов РФ позволяет разработать эффективную систему методик принятия управленческих решений. Исследуя категорию интеграции, авторами было отмечено, что она тесно связана с категорией пространства, а также сделан вывод, что интенсивнее и разнообразнее осуществляется взаимодействие между агентами, принадлежащими разным территориальным единицам, тем выше степень интеграции. Социально-экономические последствия конкуренции субъектов РФ за ресурсы сегодня представляют особый интерес в свете чрезвычайной дифференциации регионов и усиления разрыва между ними. В рамках исследования выявлены отрасли субъектов Уральского федерального округа, где наиболее активно прослеживается региональная интеграция. Авторами статьи также установлено, что взаимодействие регионов осуществляется посредством трансфера функций в сфере жилищной политики, туризме, в сфере услуг и розничной торговли. В статье определены основные тенденции региональной интеграции по направлениям различных типов межрегиональных потоков: ввоз и вывоз, миграция, информация, инвестиции, а также оценены эффекты региональной интеграции.

Стратегическое управление, регион, региональная интеграция, технологии управления, цифровизация

Короткий адрес: https://sciup.org/149145173

IDR: 149145173 | УДК: 332.122 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.4.4

Текст научной статьи Модель стратегического управления субъектами Уральского федерального округа РФ в контексте межрегиональной интеграции

DOI:

В условиях потенциальной экономической и политической неопределенности и роста геополитических рисков, ориентации на импортозамещающую модель развития региональных экономических процессов в РФ при ограниченности финансовых ресурсов регионов РФ находит отражение как в оценке социально-экономических эффектов региональных межинтеграционных про- цессов, так и необходимости формирования единого методического подхода оценок совокупного их влияния на социально-экономические показатели отдельного региона.

Применимыми методами исследования в статье стали метод систематизации и обобщения для определения понятийного аппарата и метод контент-анализа. Методология научного исследования – основные положения теории региональной экономики в части стратегического управления региональным развитием и межрегиональной интеграционной политики, работы российских и зарубежных ученых и практиков в этой области [Плетнева, 2021; Feleki, Vlachokostas, Moussiopoulos, 2020; Van den Berg et al., 2005].

Оценка стратегического управления региональными интеграционными процессами – относительно новое направление в исследовании пространственного развития регионов, позволяющее провести мониторинг глубины и динамику интеграционного процесса и дать прогноз тенденций регионализации и глобализации [Сахаров, Корнилов, 2015]. С точки зрения перспектив укрепления межрегионального сотрудничества использование такого рода мониторинга позволяет сделать интеграционный процесс более прозрачным, эффективным и устойчивым [Transforming Our World ... , 2015]. Он объединяет в себе ряд инструментов и процедур по сбору информации и ее обработке с целью изучения и оценки политики властей в сфере региональной интеграции или же обеспечения ее реализации [De Lombaerde et al., 2011].

Преимуществами стратегического управления региональными интеграционными процессами являются: возможность идентифицировать лучшие практики взаимодействия территорий, повышение качества управленческих решений в сфере региональной политики, оперативное реагирование на изменения и корректировка стратегий территориального развития по мере необходимости и в зависимости от геополитической ситуации.

В научных трудах, посвященных региональной интеграции, описаны многочисленные методы исследования – как качественные, так и количественные. В качестве дополнительного метода могут и должны рассматриваться оценка отношения региональной политической элиты и измерение общественного мнения касательно процессов региональной интеграции. В сравнительной политологии оценка отношения региональной политической элиты к тем или иным вопросам осуществляется в ходе интервью экспертов или путем анализа политических манифестов. В данной статье авторами использован второй подход [Бухвальд, 2023; Соляник, 2018].

В сравнительной политологии оценка отношения политической элиты к тому или иному вопросу осуществляется в ходе экспертных обзоров или путем анализа политических манифестов. Подобно тому, как партийные манифесты отражают мнение партии в целом и мнение ее членов, документы, выпущенные государственными органами региональной власти, выражают мнение региональной политической элиты.

Теоретико-методологические исследования процессов стратегического управления субъектами РФ

В условиях социально-экономических и политических изменений на макро- и мезоуровнях управления региональными интеграционными процессами следует рассмотреть три важнейших стратегических предположения, представленные на рисунке 1.

управленческие решения должны приниматься в условиях возрастающего риска и неопределенности

разработка и внедрение цифровых технологий и новых инноваций имеет решающее значение для долгосрочного социальноэкономического развития регионов страны

реагирование на изменения во внешней конкурентной среде и территориальных границах имеет важное значение для сохранения позиций на межрегиональном рынке

Рис. 1. Стратегические предположения в управлении региональными интеграционными процессами в контексте цифровизации

Примечание. Составлено авторами.

Долгосрочные приоритеты государственной политики страны в разрезе социально-экономического развития субъектов РФ отражены в основных системообразующих документах стратегического планирования, которые можно представить в виде иерархического симбиоза: Стратегия национальной безопасности РФ; Стратегия пространственного развития РФ как базис реализации основ государственной политики регионального развития страны; Стратегия социально-экономического развития РФ как базис стратегического планирования в сфере социальноэкономического развития страны, включающий принципы конструктивного взаимодействия органов государственной власти, субъектов экономической и предпринимательской деятельности и гражданского общества; Стратегический прогноз РФ как базис стратегического целеполагания государственной политики в долгосрочной пер- спективе, включающий научно обоснованную модель перспективного облика страны.

Представленная иерархически сформированная совокупность документов стратегического планирования федерального и отраслевого уровня, обеспечивающая реализацию государственной политики социально-экономического развития РФ [Еремин, Кузнецов, Чернышева, 2022; Маков-кина, 2014], включает несколько видов документов, представленных на рисунке 2.

Существующий иерархический принцип структурирования системы документов стратегического планирования указывает на изменение содержательного аспекта в зависимости от назначения документов стратегического планирования на мезоуровне. В связи с этим целесообразно считать текущую ситуацию переходным периодом и ориентироваться на новый «цикл стратегического планирования», начало

Документы, разрабатываемые в рамках прогнозирования

-

• Прогнозы социально-экономичексого развития на долгосрочный и среднесрочный периоды

-

• Бюджетный прогноз на долгосрочный период

-

• Прогноз научно-технологического развития РФ

Документы, разрабатываемые в рамках целеполагания

Стратегии, схемы развития отраслей экономики Стартегии социально-экономического развития макрорегинов и субъектов РФ

Документы, разрабатываемые в рамках долгосрочного и среднесрочного программирования

-

• Государственные программы РФ

-

• Федеральные целевые программы

-

• Схемы территориального планирования

Документы, разрабатываемые в рамках средне срочного планирования

-

• Основные направления деятелньости Правительства РФ

-

• Планы деятельности федеральных органов исполнительной власти

Рис. 2. Типология документов стратегического планирования РФ Примечание. Составлено авторами.

которого связано с цифровизацией государственного управления.

В субъектах РФ цели, принципы и содержание стратегий социально-экономического развития, как правило, универсально по тематике, намерениям, общедоступно и актуально. Стратегия представляет собой в том числе и канал коммуникации с представителями широкой общественности и узкоспециализированными специалистами.

Методика исследования

В настоящее время арсенал методов стратегического планирования и управления региональным развитием достаточно широк. В рамках данного исследования предлагается использование контент-анализа как одного из методов анализа содержания источников текстовых массивов, проводимый с целью выделения смысловых единиц и последующего замера частоты их упоминания. Для обобщения практического опыта и методологии планирования с 2002 г. ежегодно в рамках Форума стратегов идет разработка деловой и дискуссионной площадки для разработки стратегий. Данная площадка – это платформа для взаимодействия экспертов, это интернет-ресурс, призванный аккумулировать данные о методике, контакты экспертов, результаты их работы и популяризировать саму деятельность.

В работах российскихи зарубежных исследователей представлены методики оценки стратегического развития городов, регионов и стран, в их основе лежит статистический анализ данных социально-экономического развития и экспертная оценка стратегических проектов [Плетнева, 2021; Волошина, 2010; Юрьева, 2014].

Отдельного упоминания заслуживают методики, разработанные региональными и муниципальными органами власти РФ, где зачастую отдельные разделы посвящены анализу документов, который предполагает сравнение документов между собой и с нормативно-правовыми актами федерального уровня, выявление основных особенностей управленческих документов, проверка наполненности конкретными расчетными показателями, упоминание мер ответственности за неисполнение стратегических мероприятий, проверка присутствия в стратегических документах механизма обратной связи [Санаков, 2023; Еремин, 2021; Пашинян, 2012].

Гибкость контент-анализа заключается в возможности быть примененным к широкому спектру разнообразных типов неструктурированной информации, какой является информация о региональной интеграции, «растворенная» в текстовом массиве, целью написания которого вовсе не является описание тенденций и перспектив региональной интеграции и в целом несущего совершенно другую смысловую нагрузку (другими словами, вопросы региональной интеграции обсуждаются не сами по себе, а в контексте внутренней и внешней политики регионов).

Особенность контент-анализа в представленном исследовании состоит в том, что для изучения и классификации содержания муниципальных стратегий производился подсчет фиксированных слов-маркеров и их производных, являющихся центральными категориями заранее выбранных семантических полей.

Результаты исследования

Проведенная оценка семантического поля предмета исследования – региональной интеграции в Уральском федеральном округе РФ, в состав которого входят четыре области (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская) и два автономных округа (Ханты-Мансийский – Югра, Ямало-Ненецкий), позволила сделать вывод, что интеграционная риторика встроена в структуру стратегий. Так, например, смысловые блоки стратегии находят свое отражение в отношении регионального сообщества к идеям интеграции, что прослеживается в цели Стратегии, стратегических направлениях, программно-целевых установках.

Основными акторами разработки стратегий регионального развития являются: профильные комитеты регионального правительства, консультанты экспертных организаций; региональное сообщество.

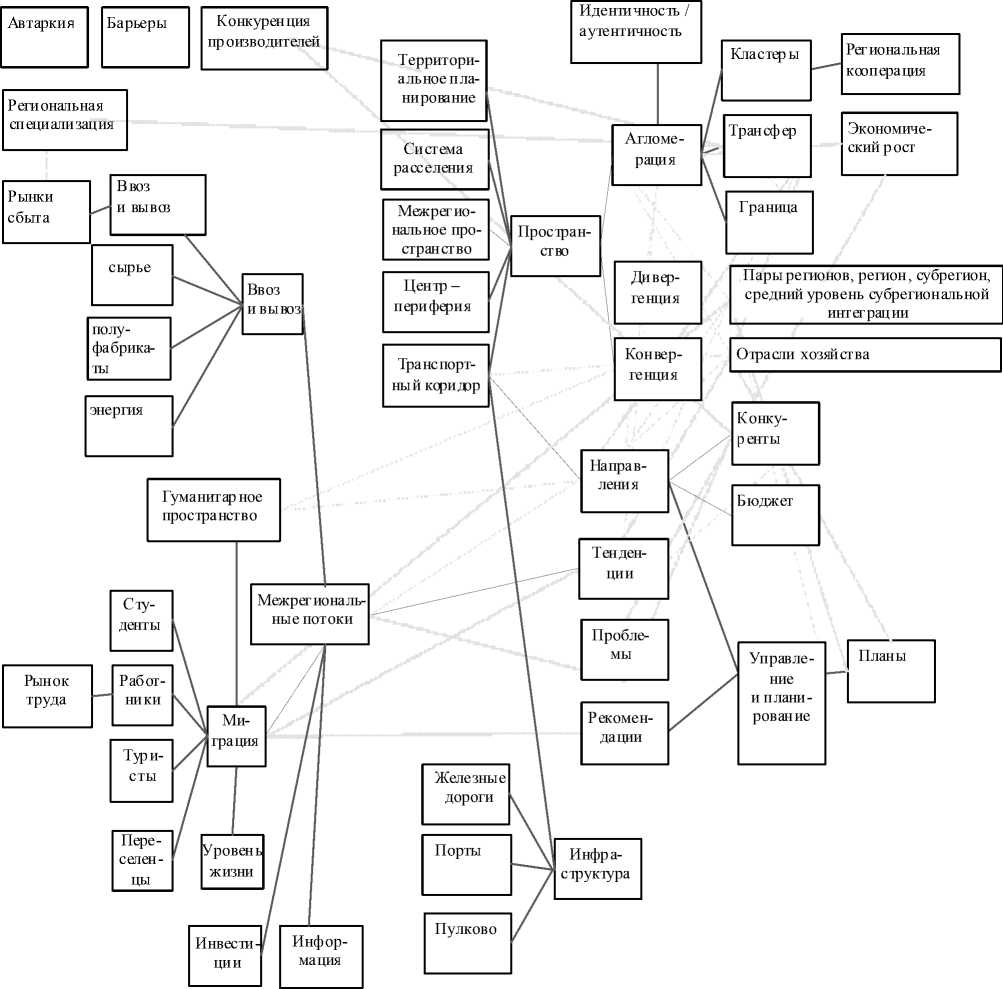

Поэтому можно считать, что идеи об интеграции (или их отсутствие) являются выражением отношения регионального сообщества к взаимодействию и сотрудничеству. На рисунке 3 представлено информационное поле упоминаемо-сти фактов региональной интеграции.

Исследуя категорию интеграции, следует отметить, что она тесно связана с категорией пространства. Связь нетривиальна: регионы представляют собой территориально обособленные образования, экономика которых функционирует постольку, поскольку осуществляется взаимодействие между агентами, принадлежащими разным территориальным единицам; чем интенсивнее и разнообразнее такое взаимодействие, тем выше степень интеграции.

В рамках новой экономической географии доказано, что периферийные регионы получают дополнительные импульсы роста под воздействием пространственных экстерналий (в том числе агломерационных эффектов) благодаря близости к агломерациям, государственным границам, порта [Белавина, 2021; Парфенов, 2015].

К группе прикладных фактов региональной интеграции относятся: координация развития инфраструктуры (в основном транспортной), создание объединенных кластеров, согласованное тер- риториальное планирование, реализация совместных проектов в области транспорта, инженерной инфраструктуры и жилищного строительства, формирование единой туристической политики, согласование разделения бюджетной нагрузки. Большинство фактов региональной интеграции Свердловской области и города Екатеринбурга в той или иной степени относятся к развитию агломерации. Так, в стратегии Свердловской области декларируется необходимость разработки единой стратегии развития агломеративного пояса с Екатеринбургом [Закон Свердловской области № 151-ОЗ, 2015].

Рис. 3. Информационное поле упоминаемости фактов региональной интеграции Примечание. Составлено авторами.

Код «Пространство» используется для кодирования фактов региональной интеграции, связанных не только с пространственными экстерналиями, но и различными аспектами территориального менеджмента, относящимися к межрегиональному взаимодействию.

Интенсивное взаимодействие регионов сокращает расстояние между ними, происходит сжатие пространства. Отдельные территории рискуют быть исключенными из интеграционных процессов и отброшенными на периферию. Регионы должны грамотно управлять своей территорией для исключения вероятности «выпасть» из общего пространства субрегиона.

Чаще всего к теме пространства возвращаются авторы стратегий Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа [Закон Свердловской области № 151-ОЗ, 2015; Постановление Законодательного Собрания Челябинской области № 1748, 2019; Закон Тюменской области № 23, 2020; Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа № 101-рп, 2013]. Чаще всего в стратегиях упоминается динамика системы расселения. Для регионов характерны отток населения из сельской местности и его концентрация в граничащих с агломерациями районах, однако отмечается и обратный процесс – жители центров субъектов УрФО РФ селятся в городах-спутниках, находящихся вблизи границ агломераций. Таким образом, сельская система расселения в основном сворачивается за пределами зон влияния основных транспортных коридоров и агломераций. Миграции в агломерации в основном подвержены трудоспособное население и молодежь. Примыкающие к агломерациям районы традиционно являются донорами человеческих ресурсов. В будущем такая тенденция может быть переломлена при условии, что региональные центры смогут встроиться в систему агломераций.

Традиционная старожильческая система расселения слабеет или исчезает полностью, что закономерно ведет к сворачиванию сети инженерной и социальной инфраструктуры. Один из вызовов перед региональными властями – оптимизация элементов инфраструктурной сети с одновременным повышением качества жизни.

Устойчивая радиальная (центростремительная) структура расселения характерна для всех регионов [Dizdaroglu, 2017; Elgert, 2018]. Системы более мелких расселенческих подцентров ориентированы на региональные центры и агло- мерации. В стратегиях упоминается об усилении роли периферийных зон агломераций за счет укрепления системы расселения. Это происходит на фоне формирования единого рынка труда и увеличения масштабов маятниковой миграции. Зонами инвестиционного подъема традиционно считаются транспортные коридоры: новые рабочие места в основном появлялись на территориях, прилегающих к транспортному коридору.

Исследование показало, что ряд фактов региональной интеграции относятся только к стратегиям крупных городов, например Екатеринбург, Челябинск [Решение Екатеринбургской городской Думы № 40/6, 2023; Решение Челябинской городской думы № 20/2, 2021]. Агломерации расположены на ограниченной территории и зачастую испытывают дефицит территориальных ресурсов, ведущий к конфликтам между хозяйствующими субъектами и ухудшению качества пространства. Потому приоритетное внимание должно уделяться территориальному планированию с вовлечением периферийных зон. В стратегии Свердловской области и Екатеринбурга встречается достаточно большое количество одинаково классифицируемых фактов, например о территориальных дисбалансах, комплексности использования территорий и его эффективности. Кроме того, большинство фактов относятся именно к этой паре, что свидетельствует о высокой степени пространственной взаимосвязанности субъектов.

Изучая тенденции, связанные с развитием областных агломераций, следует отметить, что фактор агломерации оказывает существенное воздействие на уровень интеграции мегаполиса и окружающего региона. Влияние агломерации простирается и за пределами окаймляющего её региона. Тема агломерации является сквозной для стратегий Свердловской и Челябинской областей, в меньшей степени Курганской области, ХМАО и ЯНАО [Закон Свердловской области № 151-ОЗ, 2015; Постановление Законодательного Собрания Челябинской области № 1748, 2019; Закон Курганской области № 44, 2022; Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа № 101-рп, 2013; Постановление Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа № 478, 2021].

На пространстве субрегиона происходит экспансия агломераций, зачастую носящая бесконтрольный характер. Из-за отсутствия правового статуса и системы управления агломерацией мегаполисы и соседние регионы сталкивают- ся с проблемами, решение которых в современных условиях затруднено или невозможно.

Для поддержания своих экономик регионы должны привлекать новые ресурсы, от количества и качества которых зависит экономический рост. Однако в условиях глобализации конкуренция за ресурсы обостряется. На рынке публичных благ и институтов государство (сторона предложения) продает публичные блага и услуги своих институтов, а бизнес-структуры и индивиды (сторона спроса) платят посредством налогов и других платежей. Бизнес-структуры и индивиды имеют право выбора между различными регионами, предлагающими отличные друг от друга по составу и цене «наборы благ». В этом смысле рынок публичных благ и институтов не отличается от рынков других видов товаров – возникает конкуренция между регионами (юрисдикциями) за «клиентов», так называемая конкуренция юрисдикций. Социально-экономические последствия такой конкуренции сегодня представляют особый интерес в свете чрезвычайной дифференциации регионов и должны находиться в фокусе внимания экономистов-регионалистов. Так, регионы, выигравшие в конкуренции за инвестиции, получают на своей территории новые современные производства, стимулирующие в свою очередь приток трудовых мигрантов из соседних регионов, таким образом наблюдается усиление разрыва между регионами.

Конкуренция юрисдикций, однако, может принимать крайние формы, когда концентрация внутренних усилий на продвижении определенных конкурентных преимуществ и акцентирование внимания внешней среды на определенных конкурентных преимуществах приводят к недопроизводству других типов публичных благ и институтов (например, определенных типов социальной инфраструктуры, смягчение социальных и экологических стандартов), способных снизить привлекательность региона для собственного населения и потенциальных иммигрантов. Эффект от конкуренции юрисдикций также понижают пространственные экстерналии (spatial spillovers), которые связаны с возможностью трансграничного потребления публичных благ и услуг институтов.

Негативные пространственные экстерналии, например, могут быть связаны с повышением износа транспортной инфраструктуры на границе агломерации и соседней области: жители Свердловской области, путешествующие ежедневно на работу в город Екатеринбург, увеличивают износ транспортных магистралей ровно так же как дачники усиливают нагрузку на экологию региона в летний сезон. Таким образом, стоимость публичных благ и услуг институтов оказывается выше, если учесть «неучтенные» издержки их владельцев и продавцов. Позитивной пространственной экстарналией сопровождается потребление такого публичного блага как оборона и безопасность. Позитивная пространственная экстерналия связана и с доступом к культурному наследию региона – доступ к нему имеют все граждане, а расходы по его содержанию несет регион-владелец.

В стратегиях конкуренция юрисдикций освещена слабо и в целом проявляется в соперничестве регионов за 2 типа мобильных факторов – капитал и человеческие ресурсы.

Наиболее «популярный» ресурс, за который конкурируют регионы, безусловно, трудовой. На втором месте по частоте упоминания – конкуренция за туристические потоки и людей (без спецификации их принадлежности к какой-либо категории). В разрезе стратегий наиболее часто конкуренцию упоминают в стратегиях Челябинской области, Тюменской области. В стратегии ЯНАО, ХМАО, Курганской области все внимание уделено конкуренции за человеческие ресурсы (люди + студенты + труд). Для соседних областей Свердловской области конкуренция в этих сферах имеет важное значение.

Половина фактов региональной интеграции о конкуренции за ресурсы развития не соотнесена ни с одной региональной парой, но наиболее подробно тема конкуренции освещается в контексте развития взаимосвязей между Свердловской областью и Екатеринбургом, а также Тюменской областью и Тюменью.

Приграничное сотрудничество в основном упоминается в контексте взаимодействия агломераций с окружающими их районами. Наибольший акцент на приграничное сотрудничество делает Свердловская область, причем во всех зафиксированных сферах. На втором месте – Екатеринбург. Наиболее актуальными процессами признаны интенсивное строительство жилья и концентрация населения вблизи границ Екатеринбурга. Общее суждение о важности приграничного сотрудничества содержится именно в данных стратегиях.

В миграционной сфере с точки зрения пространственного взаимодействия по частоте упоминания преобладают факты интеграции, связанные с агломерацией. С точки зрения целей миг- рации преобладают факты региональной интеграции, связанные с трудовой деятельностью. При этом отдельного упоминания требуют факты, относящиеся к управлению миграционными потоками.

Исследование объемов торговых потоков между регионами показывает, что в контексте двустороннего сотрудничества в стратегии Тюменской области торговля упоминается в парах Тюмень – Тюменская область 2 раза (перекачка нефтепродуктов).

В стратегии должна быть ясно описана специализация региона (и его районов) во внутренней торговле и экспорте, от поставок какой продукции регион зависит, какие рынки ключевые для региона с точки зрения сбыта, а какие критичны с точки зрения поставок от них.

В рассматриваемых стратегиях информация о специализации и возможных рынках сбыта в систематическом виде не приводится. Есть упоминания об отдельных отраслях специализации и краткие резюме состояния отрасли либо рынков сбыта. Так, в стратегиях Тюменской, ХМАО, ЯНАО упоминается то, что регионы являются нефте- и газопрофицитными и большую ее часть экспортируют, при этом имеется указание, что по ряду позиций уровень обеспеченности продукцией сельского хозяйства низок и это понижает безопасность регионов.

В стратегиях развития регионов под потоками информации понимают, как правило, научно-производственные связи, обмен идеями и инициативами в других сферах, а также коммуникации между агентами агломерации. Упоминается инфраструктура коммуникаций, участие в культурных проектах и некоторые способы распространения информации. Об интеграции в информационное пространство России упоминается в стратегиях Свердловской области и Екатеринбурга.

Код «Транспортный коридор» используется и в других контекстах, отличных от территориального планирования. Стратегия Свердловской области насыщена фактами региональной интеграции, относящимися к транспортному коридору. Большинство фактов указывают на коммуникационно-транспортную функцию транспортного коридора. Безусловно, транспортный коридор является немаловажным фактором привлечения инвестиций в его инфраструктуру и в экономику прилегающих территорий. 4 факта региональной интеграции указывают на то, что транспортный коридор играет роль интегратора территорий.

Полученные результаты могут использоваться в региональном бенчмаркинге: процесс изучения и оценки лучших практик управления территориальными социально-экономическими системами в регионах; сравнение одного региона с другими с целью получения информации о преимуществах и недостатках, а также о возможности распространения успешного опыта.

Заключение

Для поддержания своих экономик регионы должны привлекать новые ресурсы, от количества и качества которых зависит экономический рост. Однако в условиях глобализации конкуренция за ресурсы обостряется. Социально-экономические последствия такой конкуренции сегодня представляют особый интерес в свете чрезвычайной дифференциации регионов и должны находиться в фокусе внимания экономистов-регионалистов. Так, регионы, выигравшие в конкуренции за инвестиции, получают на своей территории новые современные производства, стимулирующие, в свою очередь, приток трудовых мигрантов из соседних регионов, таким образом, наблюдается усиления разрыва между регионами. Наиболее «популярный» ресурс, за который конкурируют регионы, безусловно, трудовой. На втором месте по частоте упоминания – конкуренция за туристические потоки и людей (без спецификации их принадлежности к какой-либо категории). В разрезе стратегий наиболее часто конкуренцию упоминают в стратегиях Свердловской области, Екатеринбурга и Тюменской области. В стратегии Тюменской, Курганской областей, ХМАО, ЯНАО особое внимание уделено конкуренции за человеческие ресурсы (люди + студенты + труд). Свердловская и Челябинская области не конкурируют за инвестиционные, туристические, функциональные ресурсы, в то время как для соседних областей конкуренция в этих сферах имеет важное значение.

В рамках исследования выявлено, что наиболее активно региональная интеграция прослеживается в таких отраслях, как транспорт и логистика, туризм, строительство, промышленность, далее идут ЖКХ и энергетика, социальная сфера и АПК. Взаимодействие регионов осуществляется посредством трансфера функции. В основном регионы могут перераспределять функции в сфере жилищной политики, туризме, в сфере услуг и розничной торговли. Изобилуют идеями о трансфере стратегии Свердловской области, а также Екатеринбурга.

Тенденции региональной интеграции можно проследить по результатам изучения различных типов межрегиональных потоков: ввоз и вывоз, миграция, информация, инвестиции. В практике межрегиональных взаимоотношений могут встречаться и случаи противодействия интеграции. В стратегиях встречаются элементы автаркии в поведении отдельных регионов. В целом можно отметить, что эффекты региональной интеграции могут быть положительными и отрицательными. Другой тип эффектов – это эффекты от различных событий (зачастую не имеющие прямой связи с интеграцией), которые либо усиливают двустороннее взаимодействие, либо ослабляют.

Список литературы Модель стратегического управления субъектами Уральского федерального округа РФ в контексте межрегиональной интеграции

- Белавина М. Н., 2021. Методологические подходы к государственному управлению проектами в регионах // Экономика и управление: проблемы, решения. № 110 (2). С. 9–15. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2021.02.01.002

- Бухвальд Е. М., 2023. Совершенствование механизмов стратегического планирования муниципальных образований в Российской Федерации // Теория и практика общественного развития. № 4 (182). С. 51–56. DOI: 10.24158/tipor.2023.4.6

- Волошина А. Ю., 2010. Реализация мегапроектов как фактор ускорения регионального развития // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. № 2 (17). С. 15–20.

- Еремин В. В., Кузнецов Н. В., Чернышева Т. К., 2022. О применении проектного подхода для совершенствования стратегического планирования в Российской Федерации в 2022–2023 годах // Экономика. Налоги. Право. Т. 15, № 1. С. 105–114. DOI: 10.26794/1999-849X-2022-15-1-105-114

- Еремин В. В., 2021. Мультипликатор инвестиций как генератор рисков для экономической безопасности Российской Федерации // Вопросы безопасности. № 2. С. 1–8. DOI: 10.25136/2409-7543.2021.2.34283

- Закон Курганской области № 44 от 30.06.2022 «О Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года», 2022. URL: https://base.garant.ru/404917103/

- Закон Свердловской области № 151-ОЗ от 21.12.2015 «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы», 2015. URL: https://base.garant.ru/20976044/

- Закон Тюменской области № 23 от 24.03.2020 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года», 2020. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202003240016

- Маковкина С. А., 2014. Методические рекомендации по совершенствованию системы стратегического планирования социально-экономического развития крупных му-ниципальных образований РФ // Муниципалитет: экономика и управление. № 1 (6). С. 41–49.

- Парфенов И. В., 2015. Система управления проектами в сфере регионального развития // Актуальные проблемы современности: наука и общество. № 1. С. 3–7.

- Пашинян И. А., 2012. Контент-анализ как метод исследования: достоинства и ограничения // Научная периодика: проблемы и решения. № 3 (9). С. 13–18.

- Плетнева А. Е., 2021. Особенности стратегического планирования развития региона // Общество, экономика, управление. Т. 6, № 3. С. 77–81. DOI: 10.47475/2618-9852-2021-16311

- Постановление Законодательного Собрания Челябинской области № 1748 от 31.01.2019 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года», 2019. URL: https://base.garant.ru/19868061/

- Постановление Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа № 478 от 24.06.2021 «О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 года», 2021. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202106290006?index=3&rangeSize=1

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа № 101-рп от 22.03.2013

- «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период 2030 года», 2013. URL: https://docs.cntd.ru/document/411709517

- Решение Екатеринбургской городской Думы № 40/6 от 10.06.2023 «О Стратегическом плане развития Екатеринбурга», 2023. URL: https://docs.cntd.ru/document/802003648?marker

- Решение Челябинской городской думы № 20/2 от 29.06.2021 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Челябинска на период до 2035 года», 2021. URL: https://docs.cntd.ru/document/574896452

- Санаков И. К., 2023. Инструментарий стратегического планирования регионов (на примере Камчатского края) // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. Т. 12, № 1. С. 66–70. DOI: 10.24412/2225-8264-2023-1-66-70

- Сахаров А. С., Корнилов Д. А., 2015. Процесс принятия решений при совместном использовании стратегического планирования и экономического прогнозирования // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). № 2. С. 131–137.

- Соляник М. Н., 2018. Стратегическое планирование // Economics. № 2 (34). С. 34–38.

- Юрьева Т. В., 2014. Проектный подход как инструмент реализации стратегических целей // Экономические науки. № 11 (120). С. 7–10.

- De Lombaerde P., Flores R., Iapadre L., Schulz M., 2011. The Regional Integration Manual Quantitative and Qualitative Methods. L.: Routledge. DOI: 10.4324/9780203813713

- Dizdaroglu D., 2017. The Role of Indicator-Based Sustainability Assessment in Policy and the Decision-Making Process: A Review and Outlook // Sustainability. Vol. 9 (6), art. 1018. DOI: 10.3390/su9061018

- Elgert L., 2018. Ratin g th e Sustain able City: Mea sur emen t alit y, Tr an sp ar en cy, an d Unexpected Outcomes at the Knowledge-Policy Interface // Environmental Science & Policy. Vol. 79. P. 16–24. DOI: 10.1016/j.envsci.2017.10.006

- Feleki E., Vlachokostas C., Moussiopoulos N., 2020. Holistic Methodological Framework for the Characterization of Urban Sustainability and Strategic Planning // Journal of Cleaner Production. Vol. 243, art. 118432. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.118432

- Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015 // Department of Economic and Social Affairs. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda

- Van den Berg L., Pol P.M.J., van Winden W., Woets P., 2005. European Cities in the Knowledge Economy. The Cases of Amsterdam, Dortmund, Eindhoven, Helsinki, Manchester, Munich, Munster, Rotterdam and Zaragoza. Aldershot: Ashgate Publishing Limited. 379 p. URL: https://www.routledge.com/European-Cities-in-the-Knowledge-Economy-The-Cases-of-Amsterdam-Dortmund/Berg/p/book/9780367787134