Модель управления кооперационными процессами в зернопродуктовом подкомплексе региона

Автор: Слепнва Л.Р., Онхонов А.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 2 (69), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье сделан обзор подходов к определению сущности и содержания понятия «кооперация», приведены виды кооперации, в том числе применимые для зернопродуктового подкомплекса. Авторами систематизированы предпосылки и проблемы формирования кооперационных процессов, показано значение кооперации для развития зернопродуктового подкомплекса в современных условиях. На примере Республики Бурятия проанализированы схемы хозяйственных взаимоотношений между производителями зерна и посредническими структурами, инфраструктурными звеньями в дистрибутивном процессе. Выделены особенности и тенденции последних лет в зернопродуктовом подкомплексе Республики Бурятия. Предложена модель управления кооперационными процессами, а также комплекс мероприятий, способствующий интенсификации и повышению конкурентоспособности зернопроизводства на основе развития кооперации.

Зернопроизводство, зернопродуктовый подкомплекс, сельское хозяйство региона, кооперация и интеграция, виды кооперации, кооперационные процессы, дистрибутивный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/142228439

IDR: 142228439 | УДК: 338.5

Текст научной статьи Модель управления кооперационными процессами в зернопродуктовом подкомплексе региона

Эффективное функционирование и развитие одного из важнейших секторов национальной экономики России - зернопродуктового комплекса, оказывающего существенное влияние на обеспечение продовольственной безопасности, динамику изменения качества жизни и уровня здоровья населения, в наши дни осложнено рядом проблем, часть которых имеет системный («хронический») характер, часть других – порождена современной ситуацией (включая последствия введения международных санкций и продовольственное эмбарго, объявленное России). Некоторые проблемы требуют макроэкономического подхода к поиску их решений (например деиндустриализация, низкий уровень использования достижений в науке и технике, снижение качества подготовки и слабая обеспеченность специалистами отрасли), больших финансовых влияний и протяженного временного лага на появление последствий от полученных результатов и достижений. По мнению авторов, наибольший научно-практический интерес представляют те проблемы, которые могут быть локализованы и решены на уровне региона (невысокая доходность товаропроизводителей зерна и продукции на основе зерна; неэффективность схемы хозяйственных взаимоотношений между производителями зерна и посредническими структурами, инфраструктурными звеньями в дистрибутивном процессе; слабая материально-техническая база и низкий уровень использования производственной мощности отдельных участников), при этом их конструктивные последствия позитивно отразятся 142

на эффективности зернопродуктового комплекса. Во многом решению приведенных и других проблем может содействовать эффективная форма поддержки кооперации зернопроизводителей с участниками дистрибутивного процесса. Все перечисленное актуализирует важность разработки модели управления кооперационными процессами в рамках регионального зернопродуктового комплекса.

Кооперация, по мнению О.А. Безгиной, характеризуется как одно из самых популярных и многочисленных социально-экономических движений, высокая эффективность которого подтверждена успешным отечественным и зарубежным опытом существования кооперативного сектора [1]. Большие экономические преимущества кооперации как формы хозяйствования способствовали тому, что в наши дни кооперационные процессы присущи практически всем отраслям и сферам деятельности, подразделяются по видам, типам, формам (рис. 1).

По направленности кооперации

|

Горизонтально направленные |

Вертикально направленные |

По виду и типу создаваемых кооперативов

|

; Производ- ; ; Сельскохозяйственные i ственные (производство, переработка Производ- Потребительские и сбыт про- ственные (перерабатываю- мышленной (сельскохо- щие, обслуживаю- и иной продук- зяйственная щие, снабженче- ции; выполне- артель, ры- ские, садоводче- ние работ; ока- боловецкая ские, огородниче- зание услуг; артель, ко- ские, животновод- торговля; бы- оперативное ческие, сбытовые, товое обслу- хозяйство) кредитные, страхо- живание) вые) |

Потреби- Жилищ- тельские ные, жи- ; (созданные ■ ; лищно- гражда- строи- нами тельные, для удо- дачные, га ! влетворе- ! ! ражные ния мате- и иные, со ; риальных ! ; зданные и иных по- в жи- ; требно- ; ; лищно-бы- ! стей) ! ! товой ! ; ! сфере |

Рисунок 1 - Классификация кооперативов

Буквально термин «кооперация» (от латинского cooperation - сотрудничество) означает сотрудничество его участников в ведении совместной производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности, базирующейся на равноправии, взаимопомощи и взаимной выгоде, добровольном участии. Впервые термин «кооперация» был применен английским экономистом Р. Оуэном в начале 1820-х гг. [2]. В процессе исторического эволюционирования сущность и содержание понятия менялись (табл. 1).

Таблица 1 Эволюция понятия «кооперация»*

|

ФИО автора / наименование документа |

Сущность трактовки термина «кооперация» |

|

К. Маркс |

Кооперация – это форма труда, при которой много лиц планомерно работают рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же производственном процессе или в разных, но не связанных между собой процессах производства. |

|

С.Л. Маслов |

Кооперация – это объединение трудящихся, основанное на свободном соглашении, лишенное принудительного характера; целью которого является удовлетворение хозяйственных интересов трудовых масс в их столкновении с хозяйственными условиями современного капиталистического общества. |

|

В.И. Ленин |

Кооперация – это мост между пролетариатом и крестьянством, путь, по которому пролетариат может осуществлять свое влияние на деревню. |

|

А.П. Макаренко |

Кооперация – это форма сотрудничества, при которой происходит добровольное объединение физических лиц для улучшения своего обслуживания, материального и социального положения. |

|

А.В. Чаянов |

Крестьянская кооперация – это … возможность без ломки … мелкого сельского хозяйства организовать некоторые его отдельные технические, хозяйственные процессы, где крупное производство имеет несомненное преимущество… |

|

Закон СССР от 26.05.1988 № 8998-XI «О кооперации в СССР» |

Социалистическая кооперация – постоянно развивающаяся, прогрессивная форма общественно полезной деятельности, открывающая перед гражданами широкие возможности для … получения доходов, вклада в конечные результаты деятельности кооператива и для удовлетворения потребностей его членов. |

|

Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» |

Сельскохозяйственная кооперация – система сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их союзов. |

* Составлено авторами на основе источников [1, 2, 3].

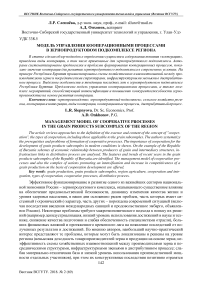

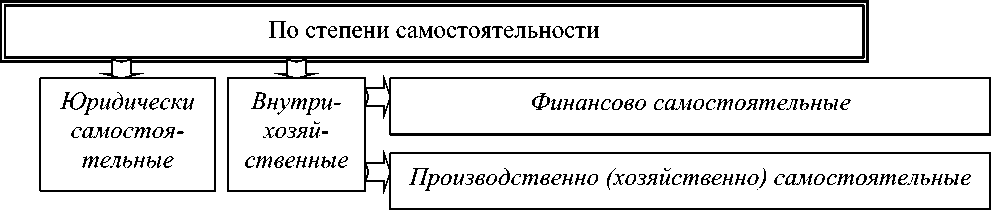

В настоящее время, исходя из типа экономических отношений, принято различать кооперацию в процессе производства и труда; кооперацию как организационно-правовую форму или хозяйственную организацию. Для зернопродуктового подкомплекса наиболее предпочтительной является сельскохозяйственная кооперация, предполагающая совместную производственную и иную хозяйственную деятельность, а также объединение имущественных паевых взносов. Основополагающие принципы образования и функционирования сельскохозяйственных кооперативов определены в ст. 2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) «О сельскохозяйственной кооперации». Методологические аспекты кооперационных процессов основаны на том, что кооперативы могут объединять как физических, так и юридических лиц; целью их производственной и иной хозяйственной деятельности является повышение социально-экономического уровня и улучшение социокультурных условий жизни его членов; члены кооператива принимают участие не только в его управлении, но и в контроле за результатами и эффективностью деятельности (рис. 2).

Макроэкономические факторы и условия :

-

-

-

-

-

-

продовольственная политика;

социально-экономическая ситуация; политические и правовые аспекты; достижения в технике и технологии; инвестиционная привлекательность; производственный и ресурсный по-

тенциалы и др.

Отраслевая специфика :

- неотделимость экономического процесса воспроизводства от естественного воспроизводственного процесса; - зависимость конечных результатов от малоконтролируемых природноклиматических условий;

- участие готового продукта в дальнейшем воспроизводстве и др.

Кооперационные процессы

Кооперативные ценности и принципы, утвержденные Всемирным кооперативным конгрессом (1995):

- автономия и независимость хозяйственной деятельности;

-

- добровольное участие и открытое членство;

-

- демократический контроль и участие в управлении членов кооператива;

-

- взаимодействие между кооперативами и социально-экономическая ответственность перед обществом;

-

- повышение квалификации и полная информированность о развитии кооператива

Принципы, утвержденные в соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (1995):

-

-

добровольность членства;

взаимопомощь и обеспечение эконо-

мической выгоды членов - участников производственной и иной хозяйственной деятельности;

-

- распределение прибыли (убытков) в соответствии с вкладом;

-

- демократическое участие в управлении членов кооператива;

-

- доступность информации о деятельности кооператива для его членов;

-

- финансовые ограничения для участников производственной и иной хозяйственной деятельности, не являющихся членами кооператива

Кооператив может объединять как физических, так и юридических лиц

Цель создания кооператива - повышение социально-экономического уровня и улучшение социокультурных условий жизни его членов

Кооператив осуществляет производственную и иную хозяйственную деятельность

Члены кооператива участвуют в его управлении и контроле за деятельностью

Рисунок 2 - Методологические аспекты кооперационных процессов

Многие проблемы социально-экономического, организационно-управленческого, производственного и иного характера способствовали тому, что в наши дни зернопродуктовый подкомплекс в законченной вертикально-интегрированной системе АПК не сформирован, его комплексообразующие звенья и элементы развиты слабо, связи между ними неэффективны и отличаются несопоставимо различающимися темпами развития отраслей и подотраслей [4, 5]. Особенно остро перечисленные проблемы развития кооперационных процессов проявляются в регионах, отличающихся специфичными региональными условиями и факторами функционирования и развития зернопродуктового подкомплекса, к числу которых относится Республика Бурятия (резко континентальные природно-климатические условия, низкая водоудерживающая способность почв, малое количество осадков в первой половине и обильные осадки по второй половине лета, и т.д.).

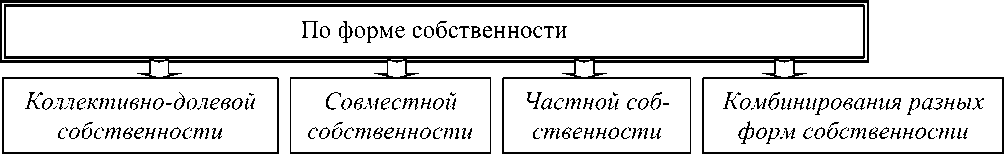

В 2017 г., по оценкам специалистов, валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий Республики Бурятия составил 39,1 тыс. т, что почти на 17,5% больше по сравнению с 2016 г. [6]. При этом в структуре производства зерновых и зернобобовых культур отмечено увеличение валового сбора пшеницы, гречихи, ячменя и зернобобовых, при уменьшении объемов валового сбора овса и ржи. В настоящее время основными производителями зерна в Республике Бурятия являются хозяйства Мухоршибирского, Джидинского и Кабанского районов, на долю которых приходится около 74% совокупного объема. Анализ структуры производства по категориям хозяйств свидетельствует о том, что основными производителями зерна в республике являются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится более 70% валового сбора; около 25% - на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и менее 1% - на долю личных подсобных хозяйств (рис. 3).

Рисунок 3 - Динамика валового сбора зерна в Республике Бурятия по категориям хозяйств

В динамике последних лет в Республике Бурятия отмечается некоторое сокращение общей площади посевных, однако под зерновые и зернобобовые культуры традиционно отводится более 85% всех посевных угодий. Превалирующая часть посевных площадей, занятых зерновыми культурами, отводится под зерно (примерно 53%) и овес (около 33,5%). Сельскохозяйственные организации, являясь основными производителями зерновых и зернобобовых культур, в 2017 г. отвели под них 57,8 тыс. га (почти 55% имеющихся угодий), крестьянские (фермерские) хозяйства – 17,1 тыс. га (примерно 70% имеющихся угодий).

Неблагоприятные погодные условия последних лет способствовали неустойчивости урожайности зерновых и зернобобовых культур в весе после переработки (2016 г. – 10,1 ц/га, 2015 г. – 7,7 ц/га, 2014 г. – 11,5 ц/га, 2013 г. – 12,4 ц/га). Несмотря на невысокую урожайность, неудачное сочетание базисных природно-климатических факторов (существенное колебание дневных и ночных температур, разное количество осадков в первой и второй половинах лета, сильные ветра), ограничения на внесение удобрений (ввиду влияния Байкальского фактора), Бурятия относится к числу как вывозящих, так и ввозящих регионов. Однако проблемы в дис- трибутивном процессе проявляются как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Проведенный авторами опрос зернопроизводителей региона показал, что, по оценкам респондентов, самая большая проблема кроется в низкой рентабельности зернопроизводства даже при условии оказания государственной финансовой поддержки (примерно 75% опрошенных). В рамках реализации Государственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Республике Бурятия на 2015-2017 гг.» в 2016 г. 13 кооперативов получили финансовую грантовую поддержку в объеме свыше 40 млн. руб. на развитие материально-технической базы; по программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 2020 года» - грантовая поддержка оказана пяти сельскохозяйственным кооперативам в объеме свыше 20 млн. руб. на развитие материально-технической базы.

На втором месте по значимости респондентами отмечена проблема плохой складской (67% опрошенных) и транспортной (66,5% опрошенных) логистики. Транспортировка, хранение и первичная переработка зерна в регионе практически не отлажены. Строительство элеваторов, приобретение зерносушильного оборудования для многих зернопроизводителей задача финансово нереальная.

Третья проблема, по оценкам респондентов, – невысокая эффективность агрострахования (59% опрошенных). По мнению зернопроизводителей, агрострахование за весь период реализации так и не стало действенным механизмом снижения рисков, поэтому только каждый пятый зернопроизводитель планирует осуществлять страхование посевов.

С целью активизации кооперационных процессов и решения проблем, затрудняющих развитие кооперативного сектора, в Республике Бурятия разработан проект подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 2020 года», включающий комплекс мероприятий на 20182020 гг., в том числе формирование фонда кооперации, образование центра развития кооперативов, расширение мер господдержки по компенсации затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку и реализацию сельхозпродукции у населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, прямая поддержка новых кооперативов.

Однако сложившаяся в регионе схема поддержки кооперационных процессов и содействия развитию дистрибутивного процесса характеризуется несистемностью осуществляемых мероприятий, ориентирована, главным образом, на крупных зернопроизводителей, отличается частой изменчивостью условий и требований при приеме заявок на гранты, а также нестабильностью нормативно-правовой базы. По-прежнему сильны социально-психологические барьеры. Так, по мнению Л. Овчинцевой, «люди разобщены, не доверяют друг другу, не доверяют государству, не знают законов, которые часто меняются…» [7].

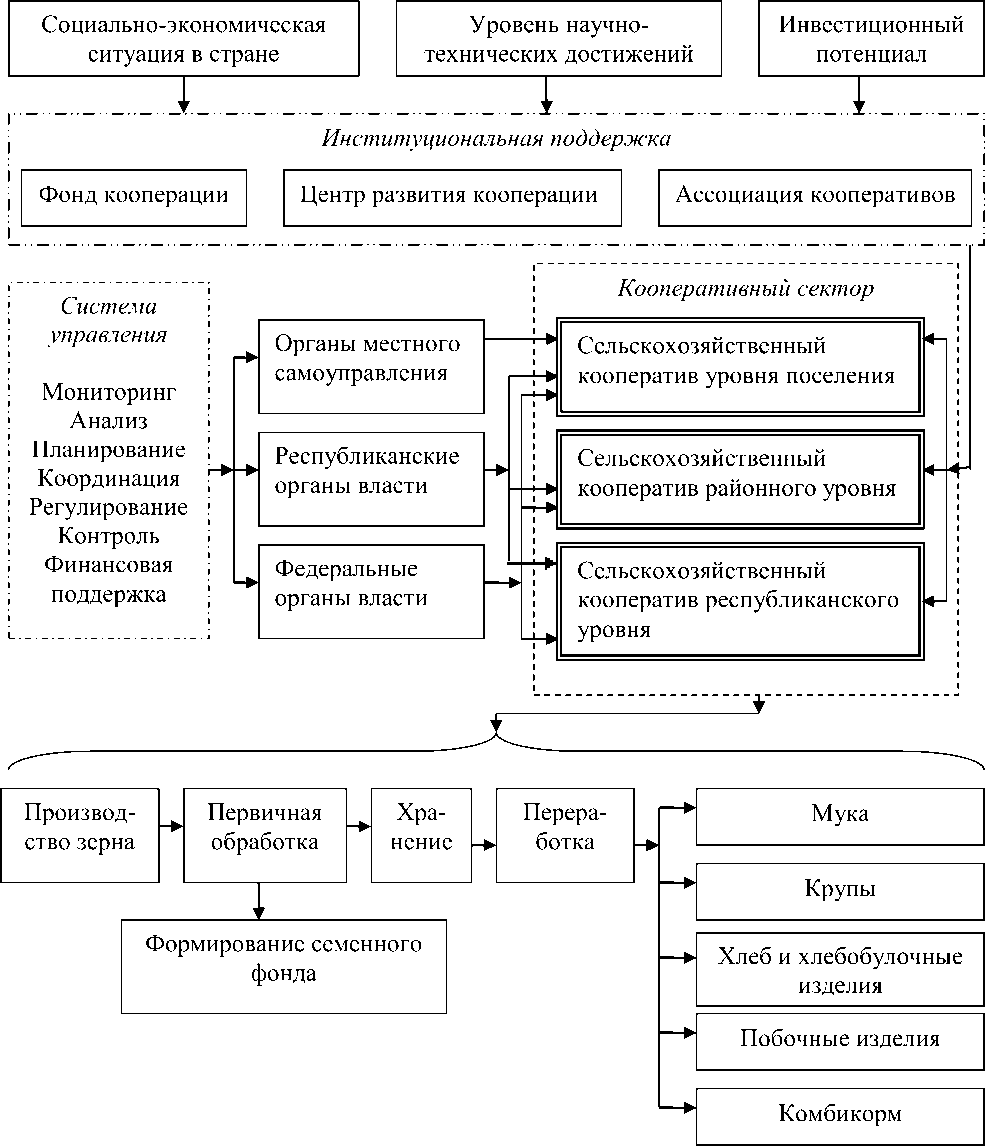

Учитывая перечисленное выше, авторы разработали модель управления кооперационными процессами (рис. 4). Одним из важнейших элементов институциональной поддержки, по мнению авторов, должен стать Фонд кооперации, сформированный при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Фонд кооперации призван осуществлять экспертизу заявок и оценку целесообразности выделения средств сельскохозяйственным кооперативам на возмещение полной суммы затрат (или ее части) за использование кредитных ресурсов коммерческих банков на строительство, реконструкцию зданий, сооружений, непосредственно участвующих в производстве сельскохозяйственной продукции и ее переработке, а также модернизацию сельскохозяйственных кооперативных рынков и торговых предприятий, занимающихся реализацией произведенной сельскохозяйственными кооперативами продукции. Второй важнейший элемент институциональной поддержки - Центр развития кооперации - призван предоставлять информационно-консультационную, нормативно-методическую и координирующую поддержку кооперативам на этапе создания, развития (расширения либо сужения, специализации либо унификации деятельности), реструктури- зации и ликвидации. Третьим элементом институциональной поддержки должна стать Ассоциация кооперативов, деятельность которой направлена на представление и защиту интересов кооперативного сектора на всех уровнях власти; содействие образованию структурных подразделений при правительстве разного уровня, способствующих решению вопросов юридического, финансового, нормативно-методического и иного характера в деятельности кооперативов; участие в формировании проектов программ и подпрограмм, предусматривающих поддержку кооперативного движения; организацию научных исследований, изучение и распространение передового опыта регионов России, зарубежных стран.

Рисунок 4 - Модель управления кооперационными процессами в зернопродуктовом подкомплексе региона

Система управления кооперационными процессами представляет собой трехуровневую систему мер, реализуемых на федеральном, региональном уровнях и уровне местного самоуправления, по эффективному развитию корпоративного сектора с учетом личных, коллективных и общественных интересов. Органы власти каждого уровня (правительство РФ, администрации субъектов РФ, отраслевые министерства и ведомства, органы местного самоуправления) в рамках предоставленных полномочий должны осуществлять мониторинг и анализ текущей ситуации, планирование перспективных направлений и координацию деятельности, регулирование и контроль кооперационных процессов, финансовую поддержку, в том числе в виде грантов, бюджетных ассигнований. Инструменты, применяемые в рамках системы управления, могут включать меры как ограничительного, так и стимулирующего характера, а также административного, косвенного и опосредованного воздействия.

Главной целью реализации предложенной модели управления кооперационными процессами должно стать формирование благоприятной среды для развития кооперативного сектора, достижение экономической стабильности во всех отраслях агросферы, включая зернопродуктовый подкомплекс. В конечном счте, это будет способствовать, во-первых, расширению производства и увеличению товарных ресурсов зерна; во-вторых, восстановлению и развитию межотраслевых экономических отношений в рамках зернопродуктового подкомплекса; в-третьих, совершенствованию системы закупочных цен на зерно; в четвертых, снижению закредитованности зернопроизводителей; в-пятых, повышению уровня и качества жизни участников сельскохозяйственных кооперативов.

Список литературы Модель управления кооперационными процессами в зернопродуктовом подкомплексе региона

- Безгина О.А. Кооперативное движение в России: теория и история: учеб. пособие. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. - 187 с.

- Файн Л.Е. Отечественная кооперация: исторический. - Иваново: Изд-во ИвГУ, 1994. - 275 с.

- Макаренко А.П. Теория и история кооперативного движения. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2002. - 328 с.

- Алтухов А.И., Нечаев В.И. Экономические проблемы инновационного развития зернопродуктового подкомплекса России. - М.: Изд-во В.В. Насирддинова, 2015. - 477 с.

- Жданкин А.В. Рейтинговая оценка и направления повышения эффективности функционирования интегрированных формирований зернопродуктового подкомплекса АПК // Вестник Воронежского гос. аграр. ун-та. - 2012. - № 4 (35). - С. 124-131.

- Валовой сбор зерновых в России по регионам в 2017 году // Российский бизнес-журнал «Бизнес, экономика, политика» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.rosbj.ru/2018/01/20/1261 (дата обращения 20.03.2018).

- Овчинцева Л. Поддержка развития сельской кооперации в российских регионах // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2017. - № 1. - С. 34-38.