Модель управления процессом обучения в ИОС

Автор: Галеев И.Х.

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Рубрика: Восточно-Европейская секция

Статья в выпуске: 3 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается математическая модель управления процессом обучения, реализованная в инструментальных средствах проектирования интеллектуальных обучающих систем (ИОС) серии МОНАП. Создание ИОС связано с подходом к процессу обучения, как к процессу управления, в котором обучаемый является объектом управления, а ИОС - источником управления. Процесс обучения осуществляется как управляемый, адаптивный и контролируемый процесс решения учебных задач. Адаптивный процесс управления обучением реализуется как процесс принятия решений, в котором выбор пути продолжения обучения существенно зависит от предыстории обучения. Причем выбор одного из путей продолжения обучения не определяется до конца обучающей программы, задается лишь направление движения на очередной шаг. На следующем шаге процесс принятия решения повторяется с учетом новой информации. Для идентификации (оценки) навыков/умений обучаемого используется Байесовский подход. Адаптивное управление процессом обучения основано на стабилизации субъективной трудности учебных задач.

Интеллектуальная обучающая система, оценка навыков/умений, байесовский подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14062280

IDR: 14062280

Текст научной статьи Модель управления процессом обучения в ИОС

В рабочей программе Евросоюза FP7 на 2009-2010гг. по информационным и коммуникационным технологиям указывается, что адаптивные обучающие системы - это инновационные решения, базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта, и способные самонастраивать свою работу оптимальным образом, поддерживать и реагировать на действия обучаемых и учителей, используя информацию об их поведении.

Исследование, развитие и совершенствование архитектуры интеллектуальных обучающих систем (ИОС) находится в центре внимания многих исследователей [1,2]. Одним из основных направлений проводимых работ является решение проблемы адаптивного управления процессом обучения. В случаях, когда в алгоритмах управления используются дидактические принципы обучения, инвариантные к предметной области (ПО) обучения, могут быть разработаны инструментальные средства проектирования ИОС. Педагог, использующий такие средства в конкретной ПО должен обеспечить параметрическую настройку этих принципов к ПО и конкретным обучаемым для обеспечения адекватности управления обучением в проектируемой ИОС.

В результате анализа ряда теорий обучения выделен следующий ряд принципов организации обучения, инвариантных к ПО обучения.

Процесс обучения рассматривается как управляемый и контролируемый процесс решения учебных задач. Определение свойств учебных задач и выдача подкреплений должны осуществляться на основе идентификации умений обучаемого на каждом шаге обучения. В процессе обучения должен соблюдаться принцип перехода от решения простых учебных задач к сложным. Переход к усвоению нового учебного материала осуществляется в случае успешного усвоения предыдущего материала. В процессе обучения должна осуществляться стабилизация субъективной степени трудности учебных задач для каждого обучаемого.

Основные понятия

Формализация выделенных принципов осуществляется следующим образом.

Экспертом-педагогом разрабатывается алгоритмическое предписание, описывающее пути решения учебных задач в заданной ПО обучения.

Разработка алгоритмического предписания является, в общем случае, слабоформализуемой, многокритериальной задачей. В результате анализа предметной области обучения выбираются базовые (первичные) элементы, представляющие собой простые понятия (концепты), на основе которых строится рассматриваемый учебный материал. При этом некоторые понятия, являясь базовыми для одной предметной области, в другой могут оказаться сложными, производными понятиями. С учетом выбранных базовых элементов и на основе структурно-алгоритмического анализа деятельности по решению задач определенного класса осуществляется выделение типовых операций, составляющих содержание рассматриваемой деятельности. Под типовой операцией понимается законченная по смыслу, учитывающая специфику предметной области обучения операция, предполагающая элементарные действия над первичными элементами (концептами). Обучение учащихся алгоритмам решения определенных задач осуществляется через управляемое и контролируемое выполнение учебных задач. Например, в ИОС грамматике немецкого языка, спроектированной с помощью инструментальных средств серии MONAP, концептами являются: артикль, род, число, падеж и т.д., а одна из операций, описывающих склонение прилагательных, представлена в виде правила: “ЕСЛИ перед прилагательным и существительным стоит определенный артикль der или одно из местоимений dieser, jener, solcher, jeder, welcher и определяемое существительное мужского рода, ТО окончанием прилагательного является –е” [3,4].

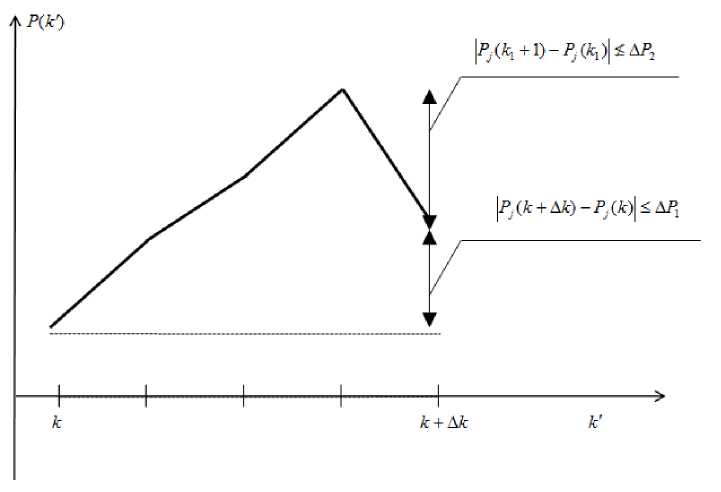

На рисунке 1 представлено формирование набора операций (правил) при проектировании ИОС грамматике русского языка.

Множество типов операций, выполняемых обучаемым при решении задач заданной ПО обучения и соответствующих алгоритмическому предписанию, обозначается через Y = [ у 1 , y 2,..., y j ,..., y J ] .

В качестве основного компонента оверлейной модели навыков/умений обучаемого, используется вектор:

P (к) = [ P1( k ), P2( к ),..., P,.( к),..., Pj (к)] (1)

где: P j ( к ) - вероятность правильного применения операции y j. на к -м шаге обучения ( j = 1,2,..., J ).

Сложность задачи, выданной на к -м шаге обучения, описывается вектором L ( к ) :

L(к) = [L (к\L2 (к),...,Lj (к),...,Lj (к)]

где: L j ( к ) - число операций y j. , использование которых необходимо при выполнении задачи.

Мера трудности задачи T ( к ) вводится как средняя доля ошибок, ожидаемых при выполнении задачи, т.е.:

t ( к ) = MATM S ( к )

где: S(k) = £L/k);

J

MAT ( к ) - математическое ожидание числа ошибок при выполнении задачи;

МА T(к) = У [1 - Pj (к)] х L j (к) = £ q j (к) х Lj (к) (4)

j = 1 j = 1

где: q j ( к ) - вероятность неправильного применения операции y j на k-м шаге обучения.

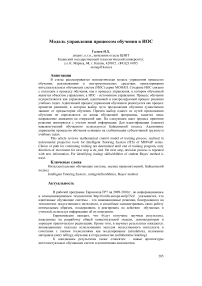

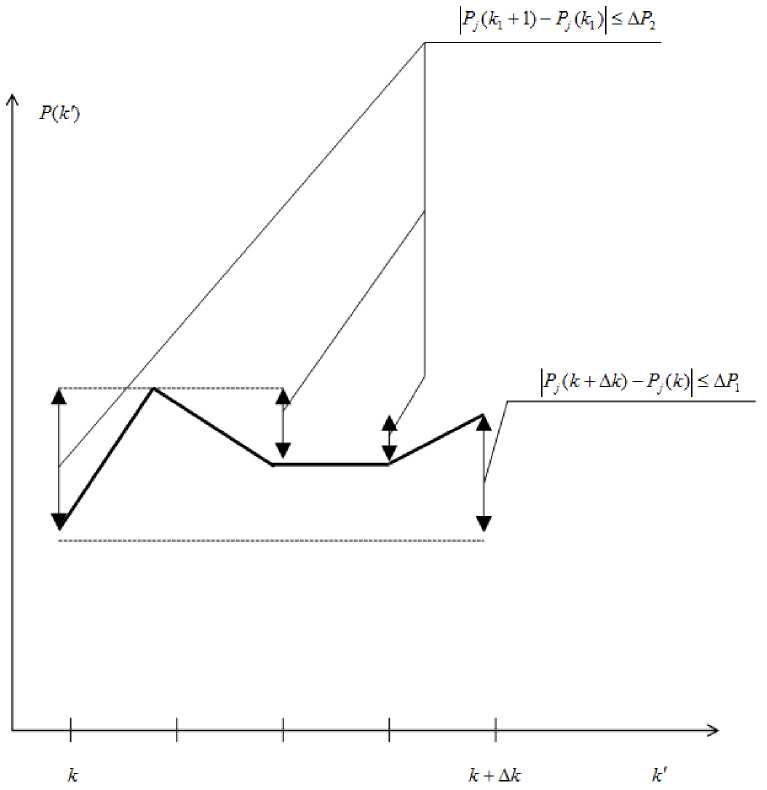

В соответствии с ассоциативно-рефлекторной теорией усвоения необходимо стремиться к тому, чтобы на каждом шаге обучения выполнялось неравенство (стабилизация субъективной степени трудности):