Модели целеполагания в стратегиях субъектов Российской Федерации

Автор: Любина Ална Витальевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены нормативно-правовые основы стратегического планирования на уровне субъектов Российской Федерации, выявлены проблемы используемого терминологического аппарата: не разграничены понятия «стратегические приоритеты», «приоритеты социально-экономического развития», «приоритеты социально-экономической политики», «направления развития». Проведен контент-анализ стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на предмет наличия и последовательности закрепления базовых понятий системы целеполагания: «миссия», «стратегические приоритеты», «цель», «задачи», «направления развития», а также подходов к их сущности и содержанию. Основным подходом к термину «стратегический приоритет социально-экономического развития» является отождествление его с целью социально-экономического развития субъекта (60 % регионов, использующих данное понятие в стратегиях социально-экономического развития). Кроме того, большинство субъектов Российской Федерации определяют цель социально-экономического развития как «главную», второй по популярности является «стратегическая». Следует отметить, что в 6 субъектах Российской Федерации цели не приписывается никаких характеристик, а еще в 18 регионах совокупная общая цель не выделяется. Выявлены две основные модели целеполагания в зависимости от наличия миссии субъектов Российской Федерации: inside (закрытая: 54 субъекта Российской Федерации) и outside (открытая: 31 субъект Российской Федерации). Разработана развернутая классификация выявленных моделей в зависимости от используемых категорий стратегического планирования в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Предложена логически последовательная, взаимоувязанная с иными документами стратегического планирования, основными инструментами достижения целей и практически применимая субъектами Российской Федерации модель целеполагания. Значимость результатов проведенного исследования выражается в возможности их использования субъектами стратегического планирования региона при разработке стратегии социально-экономического развития региона.

Стратегическое планирование, стратегические приоритеты, стратегия социально-экономического развития, модель целеполагания, миссия, стратегические цели, проектное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/149138045

IDR: 149138045 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.1.3

Текст научной статьи Модели целеполагания в стратегиях субъектов Российской Федерации

DOI:

Цитирование. Любина А. В., 2021. Модели целеполагания в стратегиях субъектов Российской Федерации // Региональная экономика. Юг России. Т. 9, № 1. С. 32–41. DOI:

Постановка проблемы

Согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия социально-экономического развития является документом целеполагания, определяющим основные ориентиры и приоритеты развития территории в будущем [Федеральный закон от 28 июня ... , 2014]. Несмотря на наличие методических рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, структура и содержание данных документов существенно различаются в зависимости от даты принятия, выбора способа разработки, субъективного видения разработчика и других территориальных особенностей.

Нечетко сформулированные цели социально-экономического развития региона снижают экономическую эффективность, связанную с ростом затрат и издержек и нерациональным использованием ограниченного набора ресурсов, а также приводят к невозможности оценить степень их же достижения и последствия проводимой социально-экономической политики. Снижается также и социальная эффективность принимаемых решений, которая заключается в снижении уровня благосостояния населения, спаде инновационной, промышленной, научной и иной деятельности, что становится существенным препятствием на пути к наращиванию человеческо- го капитала. Следовательно социально-экономическое развитие региона напрямую зависит от качества постановки стратегических целей и их декомпозиции до уровня задач, а также от сбалансированного распределения имеющихся ограниченных ресурсов в качестве механизма достижения целей. В связи с этим проблема научнометодического обеспечения процесса формирования стратегических целей социально-экономического развития региона, взаимоувязанного с источниками и ресурсами их реализации, является актуальной и стратегически важной [Махо-таева, Феоктистова, 2005].

Актуальность исследования также подтверждается пробелами в законодательно закрепленном терминологическом аппарате: не разграничены понятия «стратегические приоритеты», «приоритеты социально-экономического развития», «приоритеты социально-экономической политики», «направления развития» [Любина, 2020]. Это затрудняет процесс разработки стратегии социально-экономического развития субъектом Российской Федерации и снижает качество постановки целей, формирования приоритетов и дальнейших управленческих решений. Процесс разработки стратегий сводится к формальному исполнению требований федерального законодательства и использованию метода аналогий в попытке перенять опыт других регионов, зачастую не учитывая различные условия для реализации и ограниченность располагаемых ресурсов. Таким образом, каждая новая стратегия де-факто становится копией ранее уже написанной стратегии, из-за чего она теряет свою уникальность, а следовательно и эффективность.

Вопросы методологии моделирования процесса целеполагания, в частности, формулирования целей социально-экономического развития в системе регионального стратегического планирования освещены в ряде научных исследований и разработок. Так, в работе М. Махотаевой исследуется вариативность последовательности этапов определения целей социально-экономического развития регионов, отмечается проблема методологического обеспечения процесса целеполагания в региональном стратегическом планировании [Махотаева, 2006]. Попытка привести к единообразию методологию формирования дерева целей стратегического регионального развития осуществлена В. Цыбатовым и Л. Михайловским [Tsybatov, Mikhailovsky, 2015].

Отдельные аспекты целеполагания как процесса взаимоувязки целей и показателей в разработке региональных стратегий рассматривались в работах В. Агафонова [Агафонов, 2018], В. Клочкова и И. Селезневой [Клочков, Селезнева, 2019]. Так, В. Агафоновым проведена группировка целей социально-экономического развития в региональных стратегиях, сформирована их взаимосвязь с целевыми показателями для обеспечения возможности оценки достижения цели [Агафонов, 2018]. В. Клочковым предложен организационный механизм формирования региональной стратегии развития на основе адаптивного целеполагания, заключающийся в определении конкретных количественных значений показателей частных целей развития системы и интегрального критерия благосостояния [Клочков, Селезнева, 2019].

Анализ формирования таких категорий целеполагания, как «миссия» и «цели социальноэкономического развития», подробно рассмотрены В. Антипиным, присвоившим этапу целеполагания приоритетное значение как основы для определения стратегических приоритетов и направлений социально-экономического развития региона, проведен анализ закрепления понятия «миссия» в стратегиях крупных городов России [Антипин, 2018].

Специфика и новизна нашего исследования в сравнении с рассмотренными в том, что проведен комплексный системный контент-анализ целей социально-экономического развития во вза- имоувязке со смежными категориями целеполагания: миссия, стратегическое видение, стратегические приоритеты, задачи, вектор развития, направления развития и проч.

Методика исследования

Основным методом исследования является контент-анализ. На первом этапе конкретизирован перечень исследуемых источников и сообщений на основе набора заданных критериев:

-

1) тип источника (правовые базы и официальные сайты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации);

-

2) тип сообщений (стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с реквизитами и видом утверждающего документа).

На втором этапе сформирована выборочная совокупность документов. Принято решение об исследовании только действующих стратегий социально-экономического развития всех субъектов Российской Федерации.

На третьем этапе выявлены единицы анализа, в качестве которых определены категории целеполагания как частного от общей темы стратегического планирования.

На четвертом этапе выделены единицы счета (слова-маркеры) для диагностики качества разработки стратегии социально-экономического развития и определения модели целеполагания в субъекте Российской Федерации: «миссия», «цель социально-экономического развития», «стратегические приоритеты социально-экономического развития».

Кроме того, проведен анализ смысловых характеристик, присваиваемых слову-маркеру «стратегические приоритеты социально-экономического развития» в контексте смежных категорий целеполагания.

Результаты проведенного контент-анализа

Первым базовым понятием системы целеполагания является «миссия». Так как миссия развития определяет роль, позицию субъекта во внешней среде, в зависимости от ее наличия можно говорить об открытости или закрытости системы целеполагания.

Автором выделено 2 модели целеполагания в зависимости от наличия миссии:

-

1. «Inside»-модель, или закрытая, характеризует субъекты Российской Федерации, которые не включают миссию в систему базовых понятий целеполагания и ориентируются на внутреннее развитие.

-

2. «Outside»-модель, или открытая, характеризует субъекты Российской Федерации, которые на первом этапе целеполагания разрабатывают миссию, следовательно ориентируются на внешнее развитие, в первую очередь посредством межрегионального сотрудничества.

На рисунке 1 представлена структура субъектов Российской Федерации в зависимости от выделенных моделей целеполагания.

Большинство субъектов Российской Федерации делают выбор в сторону закрытой модели целеполагания. В первую очередь это обусловлено тем, что в рамках открытой модели подразумевается межрегиональное и международное сотрудничество, прежде всего экономическое, но из-за нехватки ресурсов и сильной дифференциации по показателям социально-экономического развития регионы концентрируют все свои ресурсы на социальной сфере, следовательно направляют их вовнутрь территории [Любина, 2018].

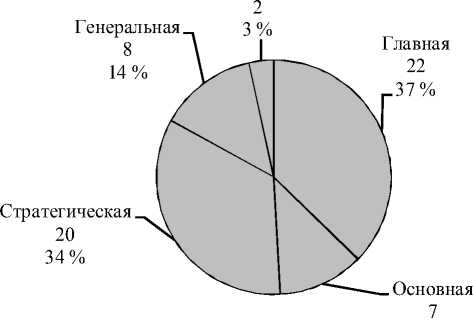

Следующим этапом исследования является контент-анализ документов целеполагания субъектов Российской Федерации на предмет подходов к формулировкам основной цели социально-экономического развития (далее – СЭР) субъекта Российской Федерации. На рисунке 2 представлена структура подходов к формулировке цели СЭР субъектов РФ.

Большинство субъектов определяют свою цель как «главную», второй по популярности является «стратегическая». Данные формулировки имеют существенное отличие: «главная» цель подразумевает наличие второстепенных, которые ниже по уровню в иерархии целей, но соответствуют по временным характеристикам. «Стратегическая» же цель подразумевает наличие тактических целей, которые также ниже по уровню в иерархии целей, но имеют более короткий временной промежуток реализации. Формулировки «генеральная», «основная» и «ключевая» по своим свойствам ближе к формулировке «главная» цель [Шпакова, 2019]. Следует отметить, что в 6 субъектах РФ цели не приписывается никаких характеристик, а еще в 18 субъектах совокупная общая цель не выделяется.

«outside»- «inside»- модель модель

31 54

35 % 65 %

Рис. 1. Структура субъектов РФ в зависимости от моделей целеполагания, выделенных по критерию «миссия» Примечание. Составлено автором.

Ключевая

12 %

Рис. 2. Результаты контент-анализа документов целеполагания субъектов РФ на предмет подходов к формулировке цели

Примечание. Составлено автором.

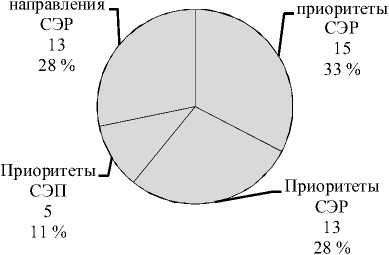

Следующим этапом является контент-анализ документов целеполагания субъектов Российской Федерации на наличие закрепления стратегических приоритетов социальноэкономического развития. Результаты анализа в зависимости от наличия таких приоритетов и подходов к их содержанию представлены на рисунке 3.

В 46 субъектах РФ используются слова «приоритет» либо «приоритетный». Лишь в 15 субъектах Российской Федерации используется расширенное понятие «стратегические приоритеты социально-экономического развития».

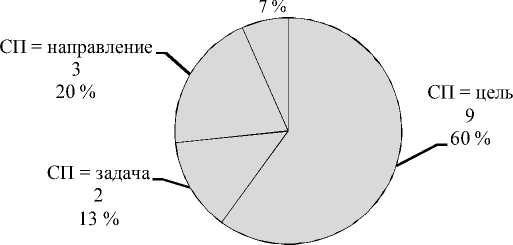

Дальнейший анализ показывает, какое смысловое значение приписывают данному понятию субъекты РФ. На рисунке 4 показана структура подходов к понятию «стратегические приоритеты социально-экономического развития» в субъектах Федерации.

Основным подходом к понятию «стратегический приоритет социально-экономического развития» является отождествление его с целью социально-экономического развития субъекта.

Разработка развернутой классификации предложенных моделей целеполагания

Дальнейшая реструктуризация выявленных моделей целеполагания производилась на основании последовательности этапов целеполагания, а также глубины декомпозиции целевых установок.

Для inside-модели выявлены следующие типы:

-

1. Inside – целевая модель. Данная модель включает в себя наличие общей цели, задач, в некоторых случаях также приоритетов развития. Модель основывается на управлении по целям и подразумевает разработку только целей и задач, направления достижения которых не выделяются, а в большинстве случаев приравниваются к задачам. Такая модель является устаревшей и неполной, но все еще часто используется разработчиками стратегий.

Inside – целевая модель включает в себя:

-

а) линейный тип. Данный тип является односложным вариантом данной модели, так как включает в себя одну или несколько общих це-

Приоритетные

Стратегические

Рис. 3. Результаты контент-анализа документов целеполагания субъектов РФ

на предмет закрепления стратегических приоритетов социально-экономического развития Примечание. Составлено автором.

СП = сфера, отрасль СЭР 1

Рис. 4. Подходы к понятию «стратегический приоритет социально-экономического развития» в стратегиях субъектов РФ

Примечание. Составлено автором.

лей, в рамках которых разрабатываются и решаются задачи. Так как цель не декомпозируется, а направления ее достижения отдельно не выявляются, такая модель является самой простой и неэффективной в рамках системы целеполагания.

Данная модель используется в 12 субъектах Федерации и представляет собой закрепление лишь двух категорий целеполагания: стратегические цели социально-экономического развития и задачи по их достижению;

-

б) функциональный тип. Данный тип является усложненным вариантом исследуемой модели, так как включает в себя одну или несколько общих целей, которые декомпозируются на цели второго и более уровней либо подцели. В рамках каждой из таких целей разрабатываются задачи. Функциональный тип является более сложноструктурированным, но также несовершенным, так как реализуется по принципу «управление по целям», который признан неэффективным.

-

2. Inside – целенаправленная модель, которая подразумевает взаимоувязку целей, задач и направления их достижения. Направления также могут декомпозироваться, в первую очередь по блокам стратегического развития; данная модель встречается в 20 субъектах Федерации и основывается на принципе «управление по результатам», что является самым распространенным в практике стратегического планирования среди субъектов Федерации. Система целеполагания базируется на логической последовательности и взаимоувязке целей социально-экономического развития с приоритетными направлениями по их достижению. Кроме того, отдельно разрабатывается комплекс целей, задач и направлений развития для органов государственной власти области, по принципу «плана действий» или «дорожной карты».

-

3. Inside – проектная модель, она подразумевает закрепление основных направлений достижения целей и задач социально-экономического развития в формате проектов. В настоящий момент «проектное управление» активно пропагандируется и внедряется на федеральном

Эта модель используется в 17 субъектах Федерации и представляет собой развернутую декомпозированную целевую модель с выделением главной стратегической цели. Однако «перегрузка» системы целеполагания несколькими иерархическими уровнями целей снижает возможность их адаптивного измерения и оценивания.

уровне, принято 12 национальных проектов по основным направлениям социально-экономического развития, которые реализуются посредством федеральных и региональных проектов. На региональном уровне также разрабатывается организационный механизм – создается нормативно-правовая база, выделяются новые структурные единицы в рамках организационных структур органов государственной власти субъектов Федерации. Модель используется лишь в двух регионах – Вологодской области и Республике Коми.

Главная цель социально-экономического развития в соответствии с данной моделью подразумевает выделение и ранжирование приоритетов социально-экономической политики, которые в свою очередь в качестве конкретных действий подкрепляются стратегическими проектами с ограниченными сроками и определенными ответственными исполнителями. Однако такая модель целеполагания также не является сбалансированной, так как отсутствует детализация подцелей и соответствующих задач, что затрудняет оценку степени влияния каждого из стратегических проектов на совокупную цель социально-экономического развития.

В рамках outside-модели целеполагания выделяются аналогичные типы, за исключением проектной модели:

-

1. Outside – целевая модель:

-

а) линейный тип outside – целевой модели целеполагания используется в 5 субъектах РФ и представляет собой наличие миссии, что характеризует открытый тип социально-экономической политики региональных органов власти; для претворения миссии в реальность закрепляются приоритеты социально-экономического развития, под которые уже прописываются конкретные цели развития;

-

б) функциональный тип outside – целевой модели используется в 14 субъектах и представляет собой аналогичный функциональному типу inside-модели целевой каркас, имеющий несколько особенностей: наличие миссии в качестве целевого ориентира развития; декомпозиция целей увязана с временными характеристиками, а не только с зависимостью «главный – второстепенный»: стратегические цели «раскладываются» на тактические (по этапам реализации стратегии) и оперативные (ежегодные, могут быть точно измерены и служат для постоянного и качественного мониторинга реализации стратегии) [Ершова, Сергеева, 2020].

-

2. Outside – целенаправленная модель, которая используется в 9 регионах и представляет собой закрепление нескольких категорий целеполагания с взаимоувязыванием их в последовательную систему: миссия, цель, задачи, приоритетные направления развития, направления деятельности региональных органов власти.

По аналогии с проектным типом inside-модели теоретически выделяется проектный тип outside-модели, который подразумевает логическое совершенствование целенаправленной модели и дополнение ее стратегическими проектами, однако ни одним субъектом Российской Федерации не применяется такая модель целеполагания, несмотря на то что в настоящее время проектное управление активно развивается и внедряется в органах государственной власти.

Выводы и рекомендации

Проведенное исследование подтверждает тот факт, что субъекты Российской Федерации по-разному подходят к процессу целеполагания. Не существует единой универсальной модели целеполагания, отсутствует единая трактовка базовых понятий в системе целеполагания.

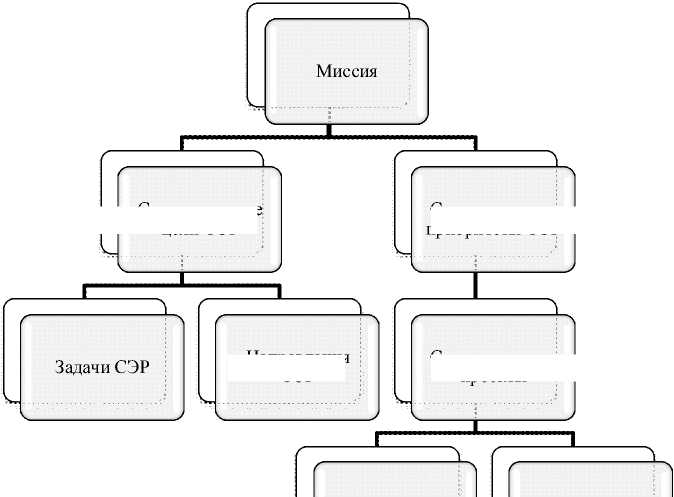

Для достижения поставленных стратегией социально-экономического развития целей предлагается дополненная outside – проектная модель целеполагания, подразумевающая четкую взаимоувязку с документами бюджетного планирования и согласованность с отраслевыми документами планирования регионального развития (рис. 5).

Основными региональными инструментами стратегического планирования являются государственные программы, увязанные с бюджетным планированием. Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических приоритетах развития Российской Федерации» был обозначен новый вид документа «национальный проект», заменивший понятие «приоритетный проект» [Указ Президента Российской Федерации ... , 2018].

Региональные проекты

Инвестиционные проекты

Стратегические цели СЭР

Стратегические приоритеты СЭР

Направления СЭР

Стратегические проекты

Индивидуальный план инвестиционного развития

Государственные программы субъекта Российской Федерации

Рис. 5. Дополненная outside – проектная модель целеполагания Примечание. Составлено автором.

Особенностью национальных проектов является иерархичная структура в зависимости от уровня власти: каждый из национальных проектов включает в себя порядка 7–10 федеральных проектов, которые в свою очередь содержат несколько узконаправленных региональных проектов [Бухвальд, 2019].

Однако до настоящего момента региональные проекты законодательно не закреплены в качестве документа стратегического планирования.

Отсутствует единое понимание места региональных проектов среди установленных видов деятельности: целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования.

В ответах на вопросы депутатов «правительственному часу» на заседании Государственной Думы Федерального Собрания РФ 6 марта 2019 г. экс-министром экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкиным была заявлена позиция о том, что Указ № 204, основные направления деятельности Правительства и планы по достижению национальных целей развития де-факто заменяют собой стратегию социально-экономического развития; региональные проекты отнесены к документам целеполагания. Однако возникает проблема приоритетности стратегии или региональных проектов, соотнесения и согласования их между собой.

Кроме того, уже реализуется практика встраивания региональных проектов в структуру государственных программ субъектов РФ, что относит такие проекты к документам программирования [Митрофанова, Авксентьев, Сущий, 2020].

Помимо региональных проектов существуют инвестиционные проекты, реализуемые представителями бизнес-структур (инвесторами) при поддержке органов государственной власти. По поручению Правительства РФ на уровне субъектов разрабатывается индивидуальный план инвестиционного развития, содержащий перечень приоритетных инвестиционных проектов региона.

Таким образом, предложенная модель целеполагания позволит не только упорядочить использование категориального аппарата целеполагания в региональных стратегиях, но и повысит степень согласованности стратегии с документами планирования, что в свою очередь станет еще одним шагом на пути выстраивания качественной системы стратегического планирования.

Список литературы Модели целеполагания в стратегиях субъектов Российской Федерации

- Агафонов В. А., 2018. Общие принципы целеполагания в разработке региональных стратегий // Вестник Центрального экономико-математического института РАН. № 3. С. 2–5. DOI: https://doi.org/10.33276/S0000139-5-1.

- Антипин И. А., 2018. Определение миссии и целей развития территории: единые правила стратегирования // Общество: политика, экономика, право. № 8. С. 53–58. DOI: https://doi.org/10.24158/pep.2018.8.10.

- Бухвальд Е. М., 2019. Национальные проекты в системе стратегического планирования в Российской Федерации // Теория и практика общественного развития. № 2. С. 50–54. DOI: https://doi.org/10.24158/tipor.2019.2.8.

- Ершова Н. А., Сергеева Н. В., 2020. Технологии гармонизации стратегического целеполагания и проектирования целедостижения в управлении региональным развитием // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. № 1. С. 70–75. DOI: https://doi.org/10.22394/2079-1690-2020-1-1-70-75.

- Клочков В. В., Селезнева И. Е., 2019. Механизм формирования стратегии развития отраслей и регионов, основанный на адаптивном целеполагании // Друкеровский вестник. № 4. С. 84–95. DOI: https://doi.org/10.17213/2312-6469-2019-4-84-95.

- Любина А. В., 2018. Межрегиональное взаимодействие субъектов Северо-Западного федерального округа // Познавательный туризм: теория, практика, бизнес : сб. ст. Междунар. науч.-практ. семинара. Псков : Псковский государственный университет. С. 123–131.

- Любина А. В., 2020. Проблемы понятийно-терминологического аппарата исследования системы стратегического планирования // Современные тенденции развития экономики и образования региона : материалы IV регион. науч.-практ. конф. (г. Великие Луки, 12–13 дек. 2019 г.). М. : Мир науки. С. 58–62.

- Махотаева М. Ю., Феоктистова О. С., 2005. Формирование и реализация стратегических целей социально-экономического развития регионов : монография. Псков : Псковский государственный политехнический институт. 159 с.

- Махотаева М. Ю., 2006. Целеполагание в управлении региональными социально-экономическими системами. Псков : Псковский государственный политехнический институт. 359 с.

- Митрофанова И. В., Авксентьев В. А., Сущий С. Я., 2020. О необходимости совершенствования основ государственного стратегического планирования в РФ // Региональная экономика. Юг России. Т. 8. № 2. С. 44–55. DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2020.2.5

- Николаев М. А., Махотаева М. Ю., 2017. Обоснование приоритетов развития экономики Псковской оласти // Управление социально-экономическими системами : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Вологда, 2–3 февр. 2017 г.). В 2 т. Т. 1. Вологда : Вологодский государственный университет. С. 13–15.

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических приоритетах развития Российской Федерации», 2018. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027.

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841.

- Шпакова Р. Н., 2019. Генеральные цели стратегического развития регионов Российской Федерации // Государственное управление : электрон. вестник. № 77. С. 311–336. DOI: https://doi.org/10.24411/2070-1381-2019-10030.

- Tsybatov V., Mikhailovsky L., 2015. Formation of a Basic Target Plan a Foundation of Goal-Setting in Strategic Planning for Regional Socio-Economic Development // Mediterranean Journal of Social Sciences. November. Vol. 6. No. 6 S3. P. 478–486. DOI: https://doi.org/10.5901/mjss. 2015.v6n6s3p478