Модели ментального лексикона билингва

Автор: Саркисова Элина Владиславовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Даётся анализ литературы по вопросу организации ментального лексикона билингва на уровне семантических и концептуальных репрезентаций, находящихся в отношениях либо интеграции, либо сегрегации.

Лексикон билингва, структура ментальных репрезентаций, лексический и концептуальный уровни репрезентаций, концептуальная эквивалентность

Короткий адрес: https://sciup.org/146120966

IDR: 146120966 | УДК: 81’373

Текст научной статьи Модели ментального лексикона билингва

При исследовании ментального лексикона учёные ставят во главу угла вопрос: находится ли вс языковое знание билингва в двух отдельных языковых базах или оно интегрировано в единый ментальный лексикон? Для ответа на этот вопрос А. Павленко рассматривает лексикон билингва с точки зрения репрезентации концептов, полагая, что концептуальная система человека - неустойчивая, динамическая, модифицируемая в процессе взаимодействия человека с окружающей средой система. Автор проводит границу между формальной стороной языка (фонологический и морфосинтаксический аспекты) и содержанием (значения и/или концепты), признавая за последним ведущую роль в обработке и считывании информации на изучаемом языке, отмечая единый характер концептуальных баз различных языков. Однако А. Павленко указывает на перемещение фокуса внимания исследователей с проблемы взаимосвязи «форма-значение / концепт» на непосредственно структуру ментальных репрезентаций, которая может оказаться «единой» для двух языков; сложность заключается в определении степени «единства» репрезентаций: так, китайские слова xin liang (bride) и hong se (red) образуют более прочную связь, чем их английские эквиваленты, поскольку в Китае невесты носят красное, в то время как английские jealousy и green (green with envy) представляют собой более фиксированную связь, нежели в китайском [цит. раб., с. 128]. Считаю справедливым замечание А. Павленко о том, что подобные фиксированные выражения не всегда способны предоставить объективную картину того, что же такое языковая категория и по какому критерию её следует определять. Так, если первый пример отражает имплицитное знание (implicit knowledge about the category), вследствие чего концептуален по своей природе, то второй отсылает нас на метафорический уровень (metaphoric extensions): имеют место потеря прямого значения цвета (green) и приобретение переносного значения - теперь в центре внима- ния оказывается семантическая составляющая слов. Единственное, что можно с уверенностью утверждать, это то, что репрезентации в определённой мере разделяемы ((partially) shared) носителями двух языков, но точно определить, в какой именно мере, – невозможно [6, c.128] . На основе этого наблюдения А. Павленко выделяет два этапа в изучении ментального лексикона билингвов: I – ограничивающийся распространёнными в психолингвистических исследованиях заданиями на внекон-текстную идентификацию или работу с прототипами (предоставление картинок испытуемым), что, по мнению автора, лишь приближённо отражает реальную жизнь ментального лексикона (это неудивительно, поскольку задания с ограничением времени реакции нацелены на изучение отношений между словесными формами); II – предполагающий использование кросс-культурных исследовательских процедур, выходящих за рамки чисто лингвистического подхода и включающих задания типа дефиниций, категоризации, классификации, предоставление лексических единиц в контексте с последующим пересказом прочитанного, т.е. имеет место изучение особенностей отображения слов моно- и блингвального лексикона в действительности.

А. Павленко проводит границу между традиционными психолингвистическими заданиями и перечисленными выше заданиями, ранее применяемыми лишь в социо- и прикладной лингвистике, в изучении ситуаций овладения первым языком; при этом отмечается преимущество последних в следующих отношениях [6, c.130–132]: 1) фокусирование внимания на контекстуальном использовании слов и связи слов с референтами в действительности; 2) способность выявлять межкультурные различия (так, англо-русским билингвам в рамках психолингвистического подхода не составляет труда найти эквиваленты единиц в РЯ для glass (stakan), cup (chashka)) . Для некоторых моделей ментального лексикона билингва, которые будут рассмотрены ниже, этого будет достаточно для установления семантической / концептуальной эквивалентности внутри названных пар. Задания же на дачу дефиниции обнаруживают, что эта эквивалентность ограничивается «прототипичными экземплярами»: чашки с ручками, стаканы – из стекла. При необходимости отнесения к категории двуязычные англичане помещают paper / plastic containers в категорию cups , в то время как русскоязычные – в категорию glasses , поскольку для отнесения к этой категории в русском первичен критерий не материала ( glass ness , что отражено внутренней формой слова в английском, glass – стекло), а формы.

Руководствуясь последним соображением, А. Павленко объясняет понятие эквивалентности, выделяя в нём следующие виды: conceptual equivalence, partial (non)equivalence, conceptual non-equivalence [цит. раб., с.132–142]. В случае концептуальной неэквивалентности языковая категория Я1 не имеет аналога в Я2 (так, американцы не знакомы с fortochka, а русские с rowhouses / rowhomes). Языковые категории, область функционирования которых в Я1 частично совпадает с областью действия соответствующих категорий в Я2, описываются как частично эквивалентные; здесь А. Павленко разделяет две возможности: Nesting: Type 1 и Nesting: Type 2. Первая предполагает полное или частичное помещение категории Я1 в более объёмную категорию Я2. Так, говоря о ревности, русскоязычные связывают её исключительно с романтическим аспектом, в то время как в английском языке используется слово jealousy, также применяемое для описания зависти. При изучении языка необходимо реконструировать наличные языковые категории, не модифицируя при этом границы категории в обоих языках, что не всегда удается сделать, в результате чего происходит сдвиг границ между категориями. Type 2 описывает обратный процесс: включение двух или более категорий Я2 категорией Я1; типичным примером здесь выступают английское blue, тождественное синему и голубому в русском языке, английское to know, выражаемое во французском двумя разными глаголами savoir и connaitre. Итак, имеет место влияние доминирующего языка, хотя автор отмечает, что границы между значениями могут стираться при высоком уровне владения языком и при изучении его в естественных условиях. Неспособность интериоризировать различия между категориями двух языков, проявляемая в частичной реконструкции или слиянии категорий, может привести либо к интерферирующему воздействию доминантного языка, либо к «созданию» категорий, не существующих в контактирующих языках.

Учитывая всё сказанное выше, А. Павленко рассматривает различные модели лексикона билингва в главе «Current Models of the Bilingual Lexicon», выделяя в каждой сильные и слабые стороны, а также представляет собственную модель, вбирающую достоинства рассмотренных моделей и расширяющую их: The Revised Hierarchical Model (RHM) [5]; The Distributed Feature Model (DFM) [3]; The Shared Asymmetrical Model (SAM) [4]; The Modified Hierarchical Model [6]. Cходство и различия между названными моделями сведены мною в предлагаемую ниже таблицу, в которой модели представлены в порядке их появления. Модель, выдвинутая А. Павленко, отличается от остальных тремя положениями: 1) организацией концептуальной базы: включает случаи концептуальной частичной или полной неэквивалентности; 2) концептуальным переносом, предполагающим выделение двух уровней репрезентаций: семантического (ассоциации, синонимия, антонимия, устойчивые сочетания и т.д.) и концептуального. Для наглядности А. Павленко приводит следующий пример: He bit himself in the language (вместо tongue). Семантический перенос заключается в приписывании значения одного слова (язык как часть тела) другому (язык как средство коммуникации), что автор называет mapping words to concepts. Как функцио- нирует концептуальный перенос иллюстрирует приведённый выше пример с cups; 3) концептуальной «перестройкой», сопровождающей процесс обучения ИЯ (conceptual restructuring).

Таблица

|

Модель, её: достоинства |

Недостатки модели |

|

The DFM (1992 – 1993) – инкорпорирует кросслингвистические различия |

Опора только на признаковый подход , не учитывающий влияния контекста и прототипов; пересечение концептов определяется частотой слова и наличием когнатов ; признает, что конкретные слова разделяют значения, поскольку переводятся быстрее, чем абстрактные |

|

The RHM (1994) – доступ к концептуальной базе через лексическое посредничество между Я1 и Я2 (признание роли перевода; по мере повышения уровня владения языком связь между единицами Я2 и концептами приобретает более чёткие очертания) |

Учитывает только случаи концептуальной эквивалентности --> пренебрежение кросслингвистическим аспектом ( не рассматривает случаи частичной (не)эквивалентности, концептуальной неэквивалентности |

|

The SAM (2005) – учитывает кросслингвистические различия |

Не даёт обоснования природы и структуры концептуальных репрезентаций |

|

The MHM (2009) преполагает поступательное движение от лексических единиц к интериори- зации концептов (RHM); учитывает кросслингвистические различия (RHM, SAM) |

_ |

De Groot [3, c.389] выделяет два уровня репрезентаций в структуре памяти билингва: лексическую и концептуальную память. Слово per se представлено как узел на лексическом уровне, а его значение – на концептуальном. Концептуальные узлы есть ни что иное как совокупность элементов значений, каждый из которых активируется посредством связи с лексическим узлом; значение «распределяется» по ряду узлов. При переводе значения могут не совпадать или включать лишь часть элементов значений, что, по мнению автора, особенно типично для абстрактных слов; кроме того, конкретные слова составляют базу, с которой, как правило, начинается, изучение ИЯ, поэтому они быстрее активируются. «Функциональная суть» конкретных слов детерминирует степень единства их значений в различных языковых сообществах: «Wherever we come across them, chairs are to sit on, and apples to eat». У абстрактных же слов нет референта в реальном мире, в связи с чем они не могут гарантировать единства содержания репрезентаций в различных языках [цит. раб., с. 404], поэтому необходимостью становится обращение к словарю или дедукция (догадка о значении на основе контекста), что является «вызовом» для рассматриваемой признаковой модели (слова представлены вне контекста). Кроме того, конкретные слова обладают более высокой частотностью, в связи с чем быстрее узнаются (эффект частотности является определяющим для рассматриваемой модели при описании процесса узнавания лексических единиц). Однако, очевидно, что при рассмотрении слова в контексте эффект частотности модифицируется. Как и все модели лексикона билингва, the DFM стремится выяснить, находится ли всё языковое знание билингва в двух языковых базах или интегрировано в единый ментальный лексикон. Автор приходит к выводу, что истина находится посередине: мы не можем с уверенностью утверждать наличие либо интеграции, либо сегрегации языковых баз разных языков.

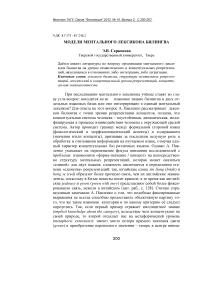

Этот же вопрос является центральным для Kroll & Stewart [5, c. 149–150]. Выдвинутая авторами модель the RHM признает право на существование двух систем памяти с замечанием, что они описывают «архитектуру» памяти билингва на двух иерархически соотносимых уровнях репрезентаций: « Words in each of a bilingual’s two languages are thought to be stored in separate lexical memory systems, whereas concepts are stored in an abstract memory system common to both languages» [цит. раб., с.150]. В этом отношении (два уровня репрезентаций) рассматриваемая модель идентична the DFM. Согласно этой модели (см. рис. 1), и лексические, и концептуальные связи активны в памяти билингва, однако степень их активности варьируется в зависимости от достигнутого уровня беглости пользования Я2 и относительного доминирования Я1 над Я2. Как показано на рисунке, Я1 (количество узнаваемых лексических единиц РЯ) больше Я2, более сильные лексические связи прослеживаются в направлении Я2 ^ Я1, поскольку слова Я2 первоначально усваиваются через перевод [цит. раб., с.158]. Связи между лексической базой Я1 и концептуальной базой сильнее, чем для Я2. Слова Я2 связаны с концептуальной базой посредством лексических связей с Я1, особенно на начальном этапе изучения языка; по мере того как индивид лучше овладевает языком, устанавливаются прямые, непосредственные концептуальные связи. Рассматриваемая модель также признает реверсивность лексических и концептуальных связей. Минус модели состоит в том, что под неё невозможно «подогнать» случаи частичной концептуальной эквивалентности или полной неэквивалентности.

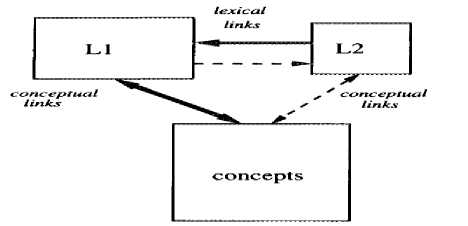

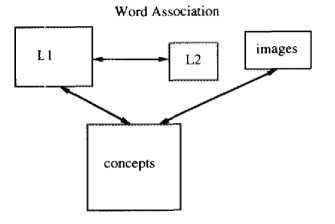

Небольшой экскурс в историю изучения ментального лексикона билингвов обнаруживает, что, по сути, данная модель является синтезом двух предложенных Potter, So, von Eckhardt, and Feldman (1984) мо- делей межъязыковых связей: Word Association и Concept Mediation Models: в одном случае слова Я2 получают доступ к концептуальной базе только через слово Я1, а во втором – имеет место прямой доступ к концептуальной базе (см. рис. 2).

Рис. 1 [5, c. 158]

Рис. 2 [3, c. 150]

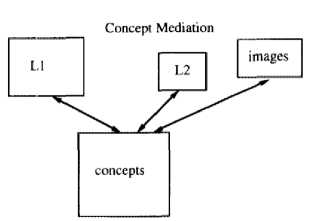

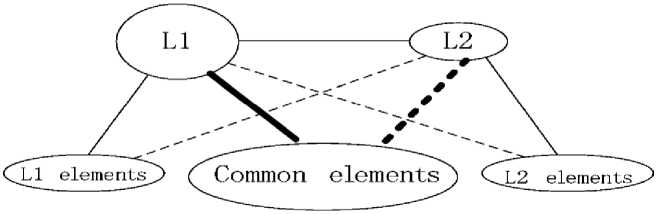

На эти же модели ссылается Dong [4], выдвигая свою модель the SAM (см. рис. 3) и выделяя в ней три типа концептуальных элементов: общие элементы, элементы Я1 и Я2. Под первыми автор понимает эквивалентные при переводе концептуальные компоненты двух языков, элементы Я1 и Я2 предполагают специфичные в языковом и культурном плане концептуальные компоненты. Поскольку сила общих элементов значительнее, их связь с Я1/Я2 весомее, чем связь между Я1/Я2 и свойственными им элементами; при этом связь «Я1 – общие элементы» отчетливее, чем «Я2 – общие элементы». По мере овладения Я2 первоначальная связь «Я2 – элементы Я1» постепенно ослабевает, в то время как связь «Я2 – элементы Я2» начинает приобретать более чёткий характер. Когда отношение «Я2 – общие элементы» достигает достаточно высокого уровня, можно говорить об идеально сбалансированной памяти билингва. Итак, рассматриваемая модель подчёркивает динамический характер о лексикона билингва, варьируемый в зависимости от достигнутого уровня владения языком; происходит обусловленный процессом обучения «сдвиг» (developmental shift) [2, c. 233]: по мере овладения языком одни связи ослабевают, другие – усиливаются. Изучение языка включает процессы, которые, с одной стороны, ведут к концептуальной конвергенции между Я1 и Я2, с другой стороны, поддерживают концептуальные различия. На начальных стадиях изучения языка значения Я1 массово переходят к языковым формам Я2, кроме того, на этом этапе прослеживается тенденция к игнорированию специфических элементов Я2; для более продвинутой стадии изучения языка верно обратное. Рассматриваемая как двусторонний процесс конвергенция представляется как разрушение различий в различных областях языковых систем, которые имеют некое сходство. Согласно рассматриваемой модели, идеально сбалансированный билингвальный лексикон отличается способностью находить, поддерживать и сохранять порой едва уловимые различия между похожими элементами различных языков, в чём и заключается межъязыковой характер этой способности. Итак, представленная модель отражает динамический взгляд на структуру языковой памяти билингва.

Рис. 3 [2, c.233]

Общие элементы признаются ключевыми концептами, поэтому связь между ними и Я1/Я2 сильнее, чем связь между Я1/Я2 и элементами, определяемыми спецификой языка. Недостаток рассматриваемой модели А. Павленко видит в отсутствии обоснования природы и структуры концептуальных репрезентаций, что отражено в выдвинутой ею модели the MHM, подробно описывающей структурную составляющую концептуальных репрезентаций; модель «переняла» динамический характер, что позволяет объяснить установление новых связей и отношений в ментальном лексиконе, его реорганизацию по мере изучения ИЯ, варьирование в речи изучающих ИЯ, процессы, характерные для восприятия и продуцирования речи. Необходимо, однако, указать, что названные выше авторы фактически в новых терминах повторяют выводы, ранее сделанные другими, в том числе российскими, исследователями (см. обзор моделей структуры языкового знака и графическое представ- ление своей динамической модели по результатам экспериментов в работах [1; 2]).