Модели межэтнического взаимодействия народов Самарского Поволжья (на примере с. Большая Каменка Самарской области)

Автор: Корнишина Галина Альбертовна, Демидов Александр Николаевич

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Для современной гуманитарной науки одной из актуальных проблем является изучение взаимодействия и сосуществования людей разных национальностей, а также трансформация их этнического самосознания в условиях непрерывных межэтнических контактов. Особенно важно проследить эти процессы в контактных зонах, в частности в этнически смешанных селениях, каковым исторически является с. Большая Каменка Красноярского района Самарской области. Методы исследования. Были использованы историко-сравнительный и структурно-функциональный методы. Они дали возможность проанализировать трансформации культурно-языковой сферы рассматриваемых этнических групп и определить их результаты. Полевые исследования выполнены в качественной парадигме, в рамках которых проведена эмпирическая интерпретация понятий, связанных с проводимыми изысканиями. Результаты исследования. Рассматривается этнотерриториальная структура поселения, анализируются процессы русско-мордовского межэтнического взаимодействия и сложившиеся в его результате типы этнического самосознания/идентичности людей, в частности такой его составляющей, как самочувствование. Оцениваются перспективы и значение модели консолидации (солидаризации) сельского сообщества в контексте как русско-мордовского, так и в целом межэтнического взаимодействия в Самарском Заволжье. Обсуждение и заключение. Выявлено, что результатом длительного русско-мордовского взаимодействия в с. Большая Каменка Самарской области явилась модель консолидации или солидаризации различных этносов. Она продолжает работать и в настоящее время. К ней имеют возможность присоединиться не только представители этнических групп, исторически проживающих на территории Самарского края, но и мигранты, переселившиеся сюда сравнительно недавно.

Этничность, этническое самосознание, этническая идентичность, модель межэтнического взаимодействия, самочувствование

Короткий адрес: https://sciup.org/147218535

IDR: 147218535 | УДК: 39(=511.152): | DOI: 10.15507/2078-9823.51.020.202003.249-261

Текст научной статьи Модели межэтнического взаимодействия народов Самарского Поволжья (на примере с. Большая Каменка Самарской области)

Круг проблем, рассматриваемый современной этнологической наукой, довольно разнообразен. Одной из актуальнейших задач в настоящее время является исследование взаимодействия и сосуществования людей разных национальностей, а также трансформация их этнического самосознания в условиях непрерывных межэтнических контактов.

Изучение данных вопросов связано прежде всего с такими дефинициями, как этни- ческое самосознание и этническая идентификация. В современной научной среде не выработано единого мнения по поводу их интерпретации и содержательных характеристик. В отечественной гуманитарной литературе до 80–90-х гг. прошлого века превалировал термин «национальное» или «этническое самосознание». Впервые определение национального самосознания было предложено В. В. Мавродиным в его классической монографии «Образование древнерусского государства», изданной в 1945 г.

Он выделил два основных признака народности: язык и национальное самосознание, под которым понимал общность языка, культуры, политической деятельности, совокупность различных элементов жизнедеятельности. Все это, по его мнению, порождало осознание людьми национального единства [10, с. 396].

В 1960-е гг. С. А. Токарев и Н. Н. Чебок-саров ввели понятие «этническое самосознание» и определили его как один из признаков этноса, хотя и не самый значительный [15; 17]. В результате дальнейших изысканий в данной области его постепенно начали считать одной из важнейших этнических составляющих. Об этом, например, заявляет Ю. В. Бромлей, подчеркивая, что национальное самосознание является непременным условием существования и развития этноса [3, с. 180]. Он выделяет две его интерпретации: так называемую узкую, т. е. непосредственное соотношение личности с определенным этносом, и более пространную – осведомленность о культуре, языковых особенностях, истории формирования и этапах государственного развития своего народа.

На рубеже 1980-1990-х гг. в отечественной науке наряду с термином «этническое самосознание» стал широко употребляться термин «этническая идентификация», который ранее имел распространение в зарубежной научной среде. Теоретико-методологические основы данной универсалии обосновали норвежский этнолог Ф. Барт и американские антропологи Дж. де Boc и Л. Романучи-Росс [20; 21]. Под этим понятием они понимали совокупность целого ряда компонентов, которые делали возможным сопричастность отдельных личностей с той или иной этнической группой. Причем наиболее значимыми они считали те из них, которым отдавали предпочтение представители этноса.

В современной российской науке имеются различные взгляды на соотношение рас- сматриваемых дефиниций, что связано с тем, что их трактовки имеют много общих черт. Этнопсихолог В. Ю. Хотинец считает, что этническая самоидентификация и этническое самосознание - однопорядковые, но не тождественные понятия. Этническая самоидентификация более выражена на личностном уровне, когда человек ощущает себя причастным к определенному этносу в силу каких-то субъективных факторов. Что касается этнического самосознания, то оно больше проявляется в социальной среде [16]. Близка к данной точке зрения позиция Г. У. Солдатовой, которая полагает, что в идентичности более заметны культурно-психологические начала, а в этническом самосознании определяющими являются социальная и политическая стороны [12]. Т. Г. Стефаненко придает понятию этнической идентичности более всеобъемлющее значение по сравнению с этническим самосознанием. Она объясняет это тем, что идентичность, хотя и включает «осознание человеком своей принадлежности к определенной этнической общности», не сводится только к этому. В нее входит эмоциональный компонент, который позволяет на личностном уровне оценивать свое членство в этнической группе [13, с. 9].

В 1980-1990-х гг. разработкой теоретико-методологических проблем этничности занималась Л. М. Дробижева. Она считает этническую идентификацию одной из основ самосознания, без которой невозможно существование никакой общности [7, с. 14]. Надо отметить, что Дробижева, как, впрочем, и ряд других ученых в начале XXI столетия, наряду с изучением проблематики, связанной с этнической идентичностью, стали уделять пристальное внимание исследованию государственной, общенациональной, российской идентичности. Данной тематике посвящен ряд публикаций В. А. Тишкова, Ю. В. Арутюняна и др. В них авторы не только рассуждают о соответствующей терминологии, но и стре- мятся осветить вопросы формирования российской идентичности, ее структуры и подчеркивают ее значимость в деле укрепления нашего государства [1; 14].

Таким образом, исследования, связанные с проблемами этнического самосознания, этнической и государственной идентичности, очень актуальны. Более того, учитывая стремительные темпы трансформации этнических групп в современных условиях тесного межэтнического взаимодействия и связанные с ними изменения национального самосознания, намечаются новые направления в исследовании данных процессов. В частности, в последнее время изучается такое явление, как этническое самочувствие или самочувствование. Впервые это понятие появилось в работах психологов и социологов, но сейчас им стали пользоваться и этнологи, историки, политологи.

Разработкой соответствующих проблем в среде «традиционных» этнических групп населения Самарского Заволжья (русских, татар, мордвы, чувашей) занимаются Е. А. Ягафова [18; 19], Т. И. Ведерникова [4], Г. А. Корнишина [8; 9], А. Н. Демидов [5; 6], Н. Ф. Беляева и Е. В. Тюганкова [2]. В их публикациях проанализированы различные аспекты развития этничности в процессе межэтнического взаимодействия в рамках различных сфер жизнедеятельности - производственно-хозяйственной, социально-поведенческой, религиозно-обрядовой и т. д.

В данной статье будут рассмотрены сформировавшиеся в процессе межэтнического взаимодействия в Самарском Поволжье особенности этнического самосозна-ния/идентичности людей, в частности такой его составляющей, как самочувствование. Данный термин, по нашему мнению, является результатом осмысления человеком собственной жизни, успехов и неудач, эмоционально-оценочного отношения к своему национальному статусу. Это в свою очередь во многом зависит от того, как люди оцени- вают состояние межэтнической ситуации на территории их проживания, особенности этнического поведения представителей других национальностей; немаловажной является и социально-экономическая ситуация в регионе. Все эти факторы являются важным условием существования и развития отдельных этносов и укрепления или, наоборот, ослабления этнической идентификации его отдельных представителей.

В исследовании применена целевая выборка, основным объектом которой являются жители с. Большая Каменка Красноярского района Самарской области из обрусевшей мордвы. Выбор обусловлен значительным количеством источников по истории формирования этнического и социального состава обитателей данного поселения. Они позволяют рассмотреть процессы складывания здесь этнотерриториальных общностей на протяжении достаточно длительного времени - с XVII по XX в. Еще одним обстоятельством избрания данного села была недостаточная изученность этнических процессов в пригородных селениях бывших Самарского и Ставропольского уездов [6, с. 172]. Как правило, исследователи выбирают северные и восточные районы Самарской области, где до настоящего времени сохраняется относительно компактное расселение исторически сформировавшихся этнических групп Самарского края с хорошо выраженным комплексом духовной и материальной традиционной культуры. Что касается Самарского и Ставропольского уездов, то здесь в силу различных обстоятельств элементы национальной культуры мордовского населения, например костюм, были утрачены уже в конце XIX в.

Одним из основных источников при создании данной публикации послужили полевые материалы А. Н. Демидова, полученные в ходе исследования с. Большая Каменка и Белозерки Красноярского района Самарской области в 2017 и 2018 гг. В 2018 г.

полевые изыскания проводились в рамках реализации научного проекта РФФИ и Самарской области № 18-49-630002 «Этнические группы в межкультурном пограничье в Самарском Заволжье: исторический опыт взаимодействия и современные процессы». Информантами выступили представители различных групп населения этих сел: старожильческая обруселая мордва с. Большая Каменка; мордва, переселившаяся в Большую Каменку и Белозерки в 1970–1980-е гг. из других сел Самарской области: Старая Бинарадка Красноярского района, Казбулат и Красная Елха Клявлинского района, Шен-тала Шенталинского района и др.

Методы исследования

Методологической основой статьи послужили такие классические методы, как историко-сравнительный, который дает возможность проанализировать трансформации, наблюдавшиеся в культурно-языковой сфере той или иной этнической группы, а также структурно-функциональный, позволяющий охарактеризовать данные трансформации и определить их результат.

Полевые исследования выполнены в качественной парадигме, в рамках которых проведена эмпирическая интерпретация понятий, связанных с проводимыми изысканиями.

Результаты

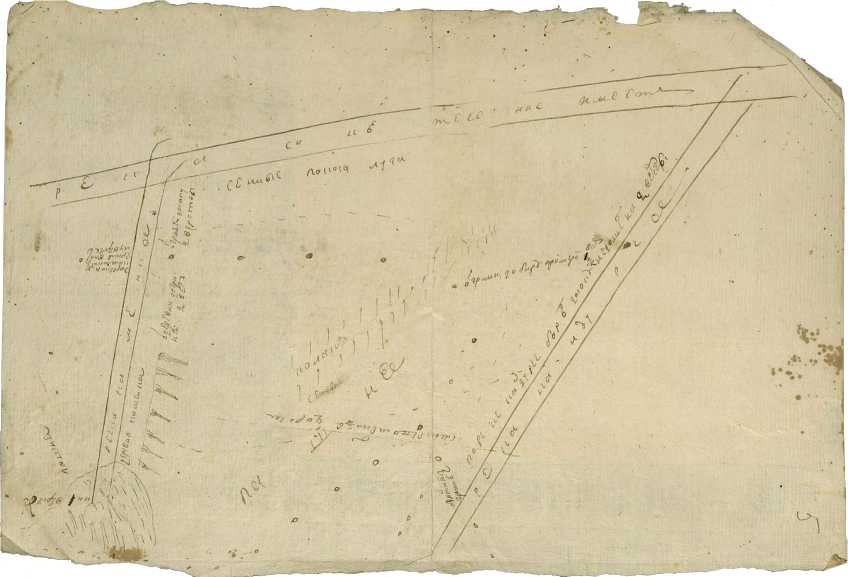

Село Большая Каменка Красноярского района Самарской области (бывшего Самарского уезда Самарской губернии) расположено в 50 км от областного центра. Этнотер-риториальная структура селения сложилась еще в XVIII в. и сохранялась почти без изменений до начала XX в. Село состояло из двух концов: Русского и Мордовского; последний имел лучшее местоположение: близ леса, родников и под горой, защищающей от северо-восточных ветров. Такое положение отражало историю заселения Большой Каменки. Первопоселенцами села были морд- ва, занявшие более удобный конец; русское население присоединилось к мордве позднее. Мы не можем с абсолютной точностью охарактеризовать расположение общин первопоселенцев, так как часть жителей, а именно однодворцы и пахотные солдаты, переселились в 1843 г. из Каменки (Большой Каменки) в Михайловку (Малую Каменку) и Новую Каменку (Изюмовку) [6, с. 176]. В целом протяженность поселения вдоль правового берега р. Каменки сохранилась (рисунок), на левом берегу находилось кладбище. Расположение двух концов соответствует традиционному принципу деления мордовских поселений на «верхний конец» («вере пе») и «нижний конец» («ало пе»). В случае Каменки на концевое деление наложилась этническая специфика: Верхний конец стал Мордовским концом, а Нижний – Русским. В начале XX в. в планировке селения произошли определенные изменения: начал заселяться и левый берег реки, где ранее было лишь кладбище. Эта улица получила название Лягушинка и поселок-улица Александровка.

Созданные в начале 1930-х гг. колхозы соответствовали сложившейся этнотеррито-риальной структуре. Всего их было создано пять. В Мордовском конце организовали колхоз «Эрзя», куда вошли жители ул. Тумоло-во и Федоровка. В Русском конце был колхоз «Большевик», его членами были сельчане, проживающие на Сухолинии. Колхоз «Красная гора» был смешанным русско-мордовским, он находился в мордовско-русском пограничье рядом с холмом «Красная гора». Колхоз им. М. И. Калинина охватывал жителей Александровки и центра села (Красной горы), который находился напротив Александровки через мост и располагался вокруг церкви Архистратига Михаила и Сил Небесных бесплотных. Наконец, колхоз «Посо-чье» занимал территорию вдоль р. Сок1.

Рисунок деревни Каменки 17 июля 1773 года

Государственный архив Ульяновской области. – Ф. 732. – Оп. 4. – Д. 64б На рисунке вдоль реки Каменки видно расположение деревни на правом берегу

Вполне логично было бы предположить, что проживание русской и мордовской общин соответствовало Русскому и Мордовскому концам, но настоящая картина расселения была гораздо сложнее. Для того чтобы реконструировать этническую структуру жителей поселения и выявить тенденции и результаты их межэтнического взаимодействия, мы решили сравнить сведения сельчан о национальной принадлежности тех или иных каменских фамилий с данными метрических книг и призывных списков, где содержится информация об этническом происхождении жителей Каменки [5, с. 85–89].

В качестве основных идентификационных признаков при установлении национальности тех или иных жителей села местное население называет место их проживания и владение языком. При рассмотрении этнотерриториальной иденти- фикации можно выделить два ее аспекта. Первый – это общесельский, т. е. все население независимо от национальности, социального положения и т. п. осознает себя «каменскими». Такое осознание себя членом единого общесельского социума существует, вероятно, с периода формирования сельской общины, которую объединяли общественно-производственные интересы. О таком общесельском единстве свидетельствует каменская поговорка: «От Таябы до Бобошки – одинаковы сапожки»2. Что касается этнической принадлежности, то здесь обитатели Каменки в первую очередь вспоминают части (концы) села, где живут представители той или иной фамилии: «Нуянзи-ны это русские, они здесь жили (в Русском конце. – Прим. авт.)», «Якушевы мордва – в Мордвах (Мордовском конце. – Прим. авт.) жили»; «Тямаевы русские, здесь жили (Рус- ский конец. – Прим. авт.)»3. Из всех перечисленных фамилий: Нуянзины, Якушевы и Тямаевы – нет ни одной русской по происхождению. Более того, фамилии Нуянзины и Тямаевы имеют мордовское происхождение и звучание, но это обстоятельство не смущает информантов, когда они определяют их как русских, на том основании, что они живут в Русском конце и не говорят по-мордовски. В результате подобного опроса нами было выделено несколько групп фамилий: мордовские; русские; мордовские, определяемые как русские; одинаковые мордовские фамилии, определяемые и как мордовские, и как русские в зависимости от места проживания.

Важным идентифицирующим признаком является знание/незнание сельчанами мордовского языка. Его носителей информанты определяли обычно как «чистый мордвин» или «чистая мордовка». Если данный показатель совпадал с показателем проживания, то информанты делали безусловный вывод об этнической принадлежности фамилий: « Святкины все мордва, Дорожкины, Дорогойченковы это мордва. Касымовы – мордва, они с Мордва, а наверное, и татары, а Батаень по-уличному. Ко-молкины уличная Бромовы мордва счита-ем »4. Иными словами, кроме официальных фамилий, в качестве этнического признака местными жителями приводились и так называемы «уличные» прозвища: « Тюмкины по уличному Азяс и Пизо, а Дорогойченко-вы – Тюшкань и Устянь, Устя; Святки-ны – Стрельтень и Полагины; Косыревы – Сюмкины, Захаровы – Бердыген, Чудлай, Пидалевы »5.

Большой интерес представляет этническая структура русского населения Камен- ки, которое проживало в Русском конце. Определенная его часть является потомками ясачного русского населения, которая поселилась здесь вместе с мордвой как их «припущенники» в XVIII в. Другая часть современных русских жителей – это потомки ассимилировавшего мордовского населения, перенявшего русский язык и перешедшего жить на Русский конец. Данный переход был связан с расширением поселения, когда мордва, оказавшаяся, как, например, на новой ул. Александровке в русском окружении, сознательно переселялась на Русский конец, чтобы дети могли эффективнее усваивать русский язык.

Вследствие обрусения в Большой Каменке сложилась ситуация, когда многие мордовские роды разделились, часть их представителей оставалась «в Мордвах», а часть уходила в Русский конец и воспринималась уже как русские: « Якушевы уличная фамилия Будановы, они русские потому, что живут в русском конце, в “Большевике” (русский колхоз) большинство, и в Мордвах жили Якушевы »; « Волгушевы русские, Прыткины уличная фамилия, они в Русском конце жили – это русская фамилия » ; « Были Волгушевы мордва »6.

Этническая идентичность каменской обруселой мордвы имеет многослойную структуру. Многие представители обрусевшей мордвы, живущие в Русском конце, утратили владение языком и сменили прежнее место проживания. Они идентифицируют себя с русскими, утверждая: «Мы русские». Спрашивала: «Анисимовы (мои предки. – Прим. авт.) русские? Анисимовы – русские, так что не присывай себя к татарам, мордвам ты русской»7. В сознании этой группы населения присутствует дистанцирование от мордвы. В ходе опроса, сообщая о мордве из Мордовского конца, они говорят «они», «их язык». Это дистанцирование подтверждается и тем фактом, что во время конфликтных ситуаций, возникавших в основном в молодежной среде, обрусевшая мордва с Русского конца выступала на стороне русских. Такие «стычки» происходили еще в середине прошлого века. Информанты рассказывают: «В 50-е речь (мордовская. – Прим. авт.) была живая, мы еще дрались мордва и русские ребятишки, в клубе стычки были молодежи». В памяти старшего поколения сохранились детские дразнилки того времени: «Мордва – 42», «Русский на три закуски»8. Все это свидетельствует о смене обрусевшей мордвой национального самосознания и позиционирования себя как русских; в то же время они еще не утратили памяти о мордовском проис -хождении. Так, в ответ на сообщение одного из информантов, что он русский, другой ему возражает: «Да ладно, да ладно у него мать чистая мордовка, да у меня отец наверное мордвин»9. Таким образом, полного отказа от мордовского наследия не произошло.

Многослойная идентичность характерна и для представителей других групп мордвы. Например, одна из информанток родом из с. Новый Байтермиш Исаклинского района, «чистая мордовка» в понимании каменских жителей, так как владеет мордовским языком, но прожившая много лет среди русскоязычного населения, сообщает: «Я русская, и я мордовка, я выбрать не могу»10. Сходная ситуация наблюдается и в соседних с Большой Каменкой поселениях Калиновка (Кобельма) Красноярского района и Сухие Аврали Елховского района: для коренных жителей характерны многослойная этничность и «размытая» этни- ческая идентичность11. То есть в этом случае полного осознания себя русскими не произошло. У таких людей сохранилось понимание мордовского прошлого и отличия от «чисто» русских, как бы могли выразиться каменские информанты. Это особенное этническое само-чувствование не находит определения у его носителей, они «русские», но в рамках нашего исследования мы посчитали уместным назвать их «русской мордвой» в противоположность «чистой мордве».

Одним из аспектов такого самочувство-вания мордовских корней являются воспоминания о том, что еще в 50–70-е гг. XX в. в селе был распространен разговорный мордовский язык: « Много говорили по-мордовски, очень даже, у меня подруги были с Мордовского конца, придешь, а они все по-мордовски говорят ». «Разговаривали, слово поймаешь, застрянет, потом вспоминаешь, калякаешь, они жили в конце (Мордовском конце. – Прим. авт.) разговаривали, часто они говорят, собираются мордва по-мордовски говорят, и говорят часто, а потом понимаешь и начинаешь вникать, о чем говорят, но сами разговаривать мы не разговаривали »12. Таким образом, несмотря на то что владение языком русской мордвой было утрачено, ее представители сохраняли знание отдельных мордовских слов и даже исполняли мордовские частушки.

Также русская мордва помнила поколение дедушек и бабушек, владеющих языком: « Тетя Таня и тетя Маня, наверное, мордовки были, я помню дядя Федю (их отец. – Прим. авт.), он чистый мордвин был. Якямсевы ведь не мордва? А по-моему мордва, дядя Ваня ведь разговаривал, они, наверное, как и мы, уже не мордва, да когда это было »13.

В Каменке длительное время бытовали мордовские названия топонимов: « Тюми-на яма – это овраг, из него брали хорошую глину, овраги, Девичий овраг, Лунка латка, Прутка латка, и родник называли Прутка латка, но сейчас не знают »14.

Наряду с пониманием мордовских корней, «мордовскость» воспринимается как часть прошлого, архаика: «когда это было». Такое осознание себя как не совсем мордвы встречается не только в Каменке, но и в других русско-мордовских поселениях. Например, жительница с. Белозерки Красноярского района говорит о себе: « Я не больно мордовка, но папа мордвин, ходила в русский народный хор лет 20, потом бросила, и меня позвали (в мордовский хор. – Прим. авт.), но мордовского не знаю, работали вместе. Пытаюсь учить, но по-мордовски не говорили. Мать с Раков-ки. И я осталась. Пою на мордовском, и внук младший пытается петь по-мордовски, мать приехала в Раковку из Самары »15. В отличие от Большой Каменки среди мордвы Белозерок преобладают выходцы из северных районов области, сохранившие язык и традиционную культуру, поэтому данная информантка под их влиянием приобщается к мордовской культуре, актуализируя свою «мордовскость».

Рассуждая о причинах ухода мордовского языка, информанты Большой Каменки относятся к нему скорее как к наследию предков, историческому явлению: « Знаешь, поумирали, а молодые уже не говорят, а если бы не уезжали, может, осталось, но навряд ли все менялось, в школе все на русском, он не был языком как таковой »16.

Отток населения из села оказал сильное влияние на этническую структуру населения. В связи с сокращением числа жителей в 1980–1990-е гг. усилились процессы межэтнического взаимодействия, что неизбежно повлекло за собой и ускорение этнического слияния: «Все как-то шло постепенно, в 70-е, все передружились, все стали друзьями и все, я жил в Мордвах, а друзья были русские в Большевике, мы уже перемешались все, и пошло так все, и не стали говорить, мордвин ты или русский»17.

Важным фактором, влияющим на данные процессы, были межэтнические браки, которые неизбежны в условиях тесного общения людей различных национальностей. В среде мордовского населения Самарского Заволжья они были распространены еще в 19201930-е гг. Например, в 1933–1935 гг. их доля составляла 11,7 %, а в начале 1990-х гг. – почти 40,0 %. Наибольшее количество таких брачных союзов было зафиксировано в селениях, расположенных вблизи крупных районных центров и городов, особенно около Самары. Так, в Красноярском районе, к которому относится и Большая Каменка, в 1985–1988 гг. они составили 70,0 % от всех заключенных браков. Межэтнические браки непосредственно воздействуют на этническую идентификацию детей, рожденных в подобных семьях. По данным похозяйственных книг середины 80-х – начала 90-х гг прошлого века, национальность 76,6 % детей из мордовско-русских семей была зафиксирована в них как русская [8, с. 22].

Эти данные подтверждаются и жителями Каменки, которые, рассуждая о своем «смешении», говорят: «Да смешанные, да вся Каменка смешанная, русский на мордовке женился, мордвин на русской, какая разница»18. Понятия «смешались» и «перемешались» часто употребляются жителями селения. Они нашли отражение в бытовавшей в селе пословице: «Русский-то русский, да глаз узкий и скул большой». В этих высказываниях ясно отражается их двойственное русско-мордовское этническое самочувствование, которое сформировалось в результате длительного русско-мордовского взаимодействия. Представители данной общности русских с многослойной структурой идентичности, принимающих «мордовскость» как элемент исторической и социальной памяти, стремятся определить свое место в современной этнической картине мира. Люди пытаются объяснить, почему они не сохранили культуру и язык предков, охарактеризовать сформировавшееся новое полиэтническое сообщество, в котором в единое целое объединены «чистая» и обрусевшая мордва и русские.

Заключение

Таким образом, в Большой Каменке сложилась многослойная структура этнич-ности. Одним из важных ее компонентов является «мордовскость» как некая историческая данность, наследие прошлого, что отличает русских из мордвы от «чистых» русских и «чистой» мордвы. Такая этноструктура способствует сохранению «открытой» модели межэтнических отношений, которая способствует включению в этнотерриториальную структуру переселенцев различных национальностей.

Это подтверждается тем фактом, что, когда в 1980–1990-х гг. в Большую Каменку и другие опустевшие сельские поселения пригородных районов стали приезжать переселенцы из более удаленных северных и восточных районов Самарской области, в том числе мордва, они не воспринимались как чуждый элемент. Каменские жители из обруселой мордвы воспринимают приезжую мордву как «своих» и включают их в группу «чистой мордвы», так как они являются носителями языка. На возражение, что они не являются коренными сельчанами, они приезжие, каменцы отвечают: « Но они давно живут (повторяет несколько раз. – Прим. авт.),

Полевые материалы А. Н. Демидова, с. Большая Каменка Красноярского района Самарской области, 2018 г.

Полевые материалы А. Н. Демидова, с. Белозерки Красноярского района Самарской области, 2018 г.

а коренных не осталось, давно никто не говорит, только одна тетя Нина Святкина »19.

Проживающие в настоящее время в Большой Каменке мордовские семьи – выходцы из Старой Бинарадки Красноярского района, Старой Баганы Шенталинского района и других населенных пунктов воспринимают местных жителей как русских. Но они осведомлены об их мордовском прошлом, так как еще в 1980-е гг. были живы носители мордовского языка среди каменских жителей. Для приезжей мордвы наличие мордовского прошлого у русского населения Каменки очень важно для психологического комфорта. Конечно, такое знание не снимает совсем ощущения собственного отличия от коренного населения, но способствует более комфортной адаптации. Оно важно приезжей мордве для более быстрого сближения с местным русским населением. Данный момент придает ощущение общности, на что указывает высказывание мордовки другого села Самарской области – Белозерки, находящегося в соседнем Ставропольском районе. Информант, переселившийся сюда относительно недавно, говорит: « Здесь 70 % мордва и чуваши, а русские, я думаю, еще выпендриваются, на самом деле обрусевшие, вот мой сын родился, он, конечно, скажет что он русский »20.

Надо отметить, что белозерская мордва, в отличие от каменской мордвы, не является коренным населением Белозерок, они все переселенцы. В связи с этим их восприятие «мордовскости» и «русскости» осложнено негативным социальным коннотатом вертикальной классификации высшего слоя – «русских» и низших - переселенцев из мордвы: «Раньше ведь как в Самаре мордва – это 42, а чуваши – это такие люди, и все хотели быть русскими, а все сейчас русские. В деревне соседка жила, она даже не знала, что мордва, а когда паспорт получать, ей пишут национальность мордовка, они чуть не выки- нули паспорт, они знаете сколько дней плакали (информанты смеются. – Прим. авт.)»21.

Следует заметить, что такое восприятие совершенно не присуще каменским русским и мордве, ведь в Большой Каменке ситуация была обратной: верхушка крестьянского сообщества имела мордовское происхождение, а русские были припущенниками мордвы. Надо также отметить, что различия в происхождении мордовско-русского населения Большой Каменки, выделение русских, русской мордвы, чистой мордвы имеет значение лишь среди жителей каменской русско-мордовской общины; для сторонних представителей других этносов они выглядят как единый этнотерриториальный социум. Из интервью чувашки, проживающей в Большой Каменке: «Конечно, знаю, что каменские мордва, уже 45 лет живу, мордовский теперь никто не знает, тогда уже не говорили, они все на русском, все мордва и все по-русски и дети их как мои дети не знают, у меня дочь с сыном чувашского не знают»22. Примечательно, что она воспринимает русско-мордовское население Большой Каменки как «мордву», а не «русских», как они сами себя позиционируют. Возможно, такое восприятие русской мордвы как части мордвы вызывает большее чувство сопричастности, чем с русскими, воспринимаемыми как носители официальной государственной идентичности.

Таким образом, результатом длительного совместного проживания и взаимодействия в с. Большая Каменка Самарской области мордвы и русских стала модель консолидации или солидаризации различных этносов. Эта модель продолжает работать и в настоящее время, несмотря на утрату изначального элемента – каменской «чистой» мордвы и его замену приезжей мордвой. То, что ситуация «смешения» совместного проживания людей различных национальностей воспринимается как норма, подтверждается следующим высказыванием одного из коренных жителей этого села: « Да сейчас все перемешались, даже французы у нас есть, армяне »23. То есть сельчане готовы принять в свое сообщество не только представителей этнических групп, исторически проживающих на территории Самарского края, но и мигрантов, которые появились здесь сравнительно недавно.

Submitted 25.03.2020.

Список литературы Модели межэтнического взаимодействия народов Самарского Поволжья (на примере с. Большая Каменка Самарской области)

- 1. Арутюнян Ю. В. Об этнических компонентах российской идентичности // Социологические исследования. – 2009. – № 6. – C. 38–44.

- Беляева Н. Ф., Тюганкова Е. В. Социокультурная адаптация самарской мордвы в условиях поликультурной среды / Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2016. – 94 с.

- Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. – М. : Наука, 1983. − 412 с.

- Ведерникова Т. И. Обряды вызывания дождя в культурных практиках народов Самарского края в ХХ веке // Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект) : материалы Междунар. науч. конф. – СПб. : Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 2019. – С. 118–123.

- Демидов А. Н. Мордовская и русская общины села Большая Каменка Самарского уезда (по материалам призывных списков конца XIX – начала XX века) // Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мехамедовой, 12 дек. 2018 г. – Казань, 2018. – С. 85–89.

- Демидов А. Н. Русско-мордовское межэтническое взаимодействие в Самарском Заволжье на примере села Большая Каменка Самарского уезда: историко-краеведческий аспект // Этнос. Общество. Цивилизация: Пятые Кузеевские чтения : материалы Всерос. науч.практ. конф. (Уфа, 27–28 сент. 2018 г.). – Уфа : Диалог, 2018. – С. 171–178.

- Дробижева Л. М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. – М. : Новый хронограф, 2013. – 332 с.

- Корнишина Г. А. Этнические процессы в среде современного мордовского населения Заволжья // Гуманитарий : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 17–25.

- Корнишина Г. А. Социально-обрядовая роль и формы организации половозрастных контактов мордовского населения Самарского края в первой половине XX в. // Финно-угорский мир. – 2017. – № 1. – С. 78–85.

- Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1945. – 432 с.

- Мухаметшина Н. С., Кандауров С. п., Явкин Н. В. «Новые мигранты» в региональном сообще-

- стве: практика взаимодействия и интеграционный потенциал. – Самара : СГАСУ, 2011. – 108 с.

- Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. – М. : Смысл, 1998. – 389 с.

- Стефаненко Т. Г. Этническая идентичность: от этнологии к социальной психологии // Вестник Московского университета. Серия 14 : Психология. – 2009. – № 2. – С. 3–17.

- Тишков В. А. Российский народ : история и смысл национального самосознания. – М. : Наука, 2013. – 648 с.

- Токарев С. А. Проблема этнических общностей (К методическим проблемам этнографии) // Вопросы философии. – 1964. – № 11. – С. 43–53.

- Хотинец В. Ю. Этническое самосознание. – СПб. : Алетейя, 2000. – 235 с.

- Чебоксаров Н. Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых // Советская этнография. – 1967. – № 4. – С. 94–109.

- Ягафова Е. А. Этнокультурное взаимодействие в Урало-Поволжье // Проблемы этнокультурного взаимодействия в Урало-Поволжье. – Самара : ПГСГА, 2013. – С. 5–10.

- Ягафова Е. А., Демидов А. Н. «Дружно живем бешбармак научились варить…» : к вопросу о типологических моделях межэтнического взаимодействия в Самарском Заволжье // Самарский научный вестник. – 2018. – № 4. – С. 270– 277.

- Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organisation of Cultural Difference. Edited by Fredrik Barth. – Bergen: Universitetsforlaget. – 153 p.

- Lola Romanucci-Ross, George A. De Vos. Ethnic Identity: Creation, Conflict, and Accommodation. – AltaMira Press, 1995. – 400 p.