Моделирование абдоминопластики с использованием больших деформаций

Автор: Федоров А.Е., Самарцев В.А., Адамов А.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (37) т.11, 2007 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена операция абдоминопластики. Предложена модель, позволяющая описать вязкоупругое поведение кожи. Записаны определяющие соотношения для трехмерного напряженно-деформированного состояния. Разработана процедура идентификации интегрального оператора модели и определены параметры модели. Полученные результаты могут быть использованы для предоперационного планирования.

Биомеханика кожи, теория вязкоупругости, эксперимент, "неогуково тело"

Короткий адрес: https://sciup.org/146215900

IDR: 146215900 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Моделирование абдоминопластики с использованием больших деформаций

В 1899 году доктор Келли выполнил сложнейшую операцию по подтяжке брюшной стенки с одновременным удалением 7450 г жировых тканей на громадной, по тем временам, площади – 57?31,7 см. В 1905 году на всемирном Конгрессе во Франции доктора Гауд и Морестин зачитывают доклад о пластической операции, в ходе которой они сумели объединить пластику живота с удалением пупочной грыжи.

С тех пор техника проведения процедуры абдоминопластики (так правильно называются операции по коррекции живота) совершенствовалась. В 1924 году доктор Форек изобретает и отрабатывает технику проведения операции с сохранением необходимых размеров и формы пупка.

Следующей вехой в развитии абдоминопластики стал 1957 год благодаря успешной работе пластического хирурга Карла Вернона. Его техника пластики передней брюшной стенки объединила крайне низкий поперечный разрез с широкой мобилизацией кожно-жировых тканей и перемещением пупка в расчетные зоны.

К концу XX века были практически полностью сформированы и описаны все технические аспекты операции абдоминопластики, созданы стандарты, по которым теперь проводятся операции.

Абдоминопластика (от греч. abdomen – живот) – это объемное хирургическое вмешательство, направленное на удаление избытка кожи и жировой клетчатки в

Рис. 1. « Идеальный» контур передней брюшной стенки и туловища

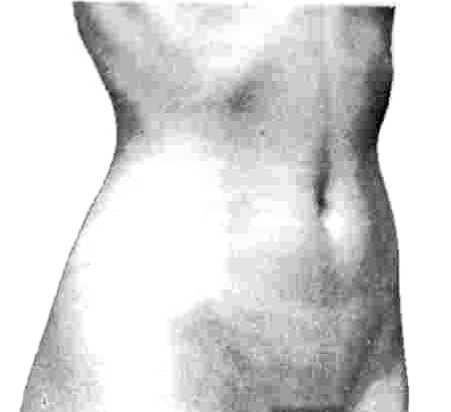

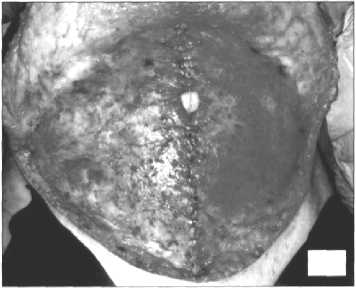

Рис. 2. Послеродовое перерастяжение и средний птоз тканей передней брюшной стенки

области живота с целью восстановления нормальных эстетических пропорций передней брюшной стенки. Во время операции также производится сшивание разошедшихся мышц передней брюшной стенки и удаление имеющихся «выпячиваний» и грыж [6].

Анатомия передней брюшной стенки

Передняя брюшная стенка имеет ромбовидную форму и ограничена мечевидным отростком и краем реберной дуги сверху, косыми мышцами живота, краем подвздошных костей и паховой связкой снизу. Контуры передней брюшной стенки варьируются в зависимости от пола, возраста и массы тела.

Основные характеристики «идеального» живота (рис. 1):

-

• плотная подтянутая боковая поверхность туловища и области паха с глубоко очерченной втянутой талией;

-

• центрально расположенные ткани не напряжены и имеют мягкую выпуклость в подчревной и мягкую вогнутость в надчревной областях;

-

• в надчревной зоне между краями прямых мышц живота имеется срединный желобок.

Анатомофукциональная недостаточность передней брюшной стенки

Основными компонентами послеродовой деформации передней брюшной стенки являются:

-

• избыток подкожной жировой клетчатки и кожи;

-

• расслабленность (перерастянутость) мышечно-фасциальной системы;

-

• растяжения кожи и послеоперационные рубцы.

Значительное увеличение объема содержимого брюшной полости во время беременности приводит к вертикальному и горизонтальному перерастяжению мышечно-фасциального слоя, расхождению прямых мышц и растяжению кожи.

Таблица 1

Классификация степеней птоза передней брюшной стенки (по A. Matarasso) [6]

|

Степень птоза |

Состояние кожи |

Состояние мышечнофасциальной системы |

Метод лечения |

|

I |

Минимальный птоз |

Минимальная расслабленность |

Липосакция (удаление жировых отложений) |

|

II |

Средний птоз |

Средняя расслабленность внизу живота |

Мини-абдоминопластика (Операция проходит в два этапа: сначала врач делает частичную липосакцию, а потом срезает лишнюю кожу) |

|

III |

Умеренный птоз, наличие кожножировой складки |

Умеренная расслабленность в нижней и (или) верхней части живота |

Абдоминопластика |

|

IV |

Выраженный (тяжелый) птоз |

Значительная расслабленность в нижней или верхней части живота |

Абдоминопластика в сочетании с липосакцией |

В последующем все эти изменения подвергаются обратному развитию, но в далеко не полной мере. В значительной степени выраженность окончательных изменений тканей зависит от размеров плодного мешка и индивидуальной растяжимости тканей (рис. 2).

Другая категория пациенток, решающиеся на абдоминопластику, – это женщины, переживающие гормональные перестройки в организме и резко изменившиеся в весе, которым не помогли добиться «идеального» живота специальные диеты и спорт.

Основными показателями анатомофункциональной недостаточности передней брюшной стенки являются:

-

• наличие и степень птоза (опущение) мягких тканей;

-

• толщина подкожного жирового слоя;

-

• степень расхождения прямых мышц живота;

-

• состояние кожи (дряблость, наличие растяжений кожи и послеоперационных рубцов);

-

• наличие пупочной грыжи.

Наличие и степень птоза тканей передней брюшной стенки являются важнейшими показателями и во многих случаях характеризуются наличием отвисающей кожно-жировой складки («фартука»). Степень птоза чаще всего определяет показания к операции.

Наличие птоза мягких тканей оценивают при вертикальном положении туловища пациента. A. Matarasso выделяет четыре степени птоза мягких тканей передней брюшной стенки, что позволяет сформулировать показания к тому или иному виду абдоминопластики (табл. 1).

В связи с тем, что основной жалобой пациентов при птозе тканей передней брюшной стенки является наличие «фартука», данный клинический симптом является наиболее важным. С учетом этого обстоятельства целесообразно выделить четыре группы пациентов с различной степенью выраженности птоза мягких тканей передней брюшной стенки.

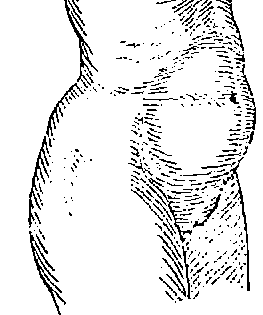

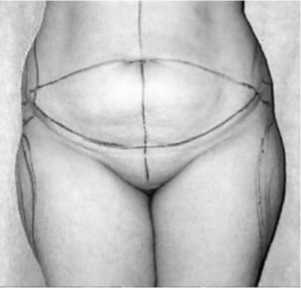

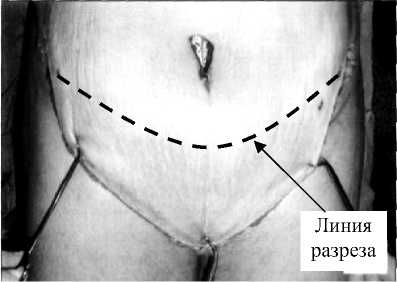

Рис. 3. Разметка линий разреза

Рис. 4. Разрез и отсепаровка ткани

Рис. 5. Расправление лоскута

Рис. 6. Шов после операции

-

1 -я группа: Пациенты с умеренным растяжением кожи передней брюшной стенки, прежде всего в подчревной зоне без образования «фартука». В этом случае показания к операции возникают в основном при наличии полос растяжения кожи.

-

2 -я группа : Наличие в низу живота небольшой и еще не отвисающей кожножировой складки (почти «фартук») в сочетании с дряблостью кожи в надчревной и подчревной зонах.

-

3 -я группа: Пациенты имеют «фартук» шириной до 10 см, который располагается в пределах передней брюшной стенки с переходом на боковые поверхности туловища.

-

4 -я группа : Ширина «фартука» превышает 10 см, кожно-жировая складка распространяется на поясничную область и сочетается со складками на задненаружных поверхностях грудной клетки.

В 3-й и 4-й группах пациентов показания к абдоминопластике очевидны, а вариант операции определяют с учетом всей совокупности обстоятельств.

Разметка операционного поля и оптимальный доступ

Разметку доступа проводят при вертикальном положении пациента, когда мягкие ткани передней брюшной стенки опущены под действием силы тяжести. С учетом индивидуальной мобильности кожно-жирового слоя хирург размечает линию доступа, предполагаемые границы отделения и иссечения тканей (рис. 3).

Несмотря на многообразие доступов, предложенных для выполнения абдоминопластики, наиболее часто используют горизонтальный разрез, расположенный в низу живота (рис. 4). Максимальный эстетический эффект от его применения достигается при расположении даже длинного рубца в пределах зоны «плавок»

(купальника). Эта зона является индивидуальной для каждого пациента и должна быть размечена до операции. При этом учитывают степень смещения как верхнего, так и нижнего краев раны.

Технику проведения абдоминопластики можно разделить на несколько этапов по последовательности их выполнения:

-

1. разметка операционного поля (рис. 3);

-

2. пропитывание подкожной клетчатки передней брюшной стенки раствором анестетика с адреналином;

-

3. широкое выделение кожно-жирового лоскута до уровня края реберной дуги (рис. 4);

-

4. выбор шовного материала;

-

5. ушивание дефектов внутренних органов;

-

6. резекция избыточной части лоскута;

-

7. формирование (транспозиция) пупка на новом месте;

-

8. наложение швов на рану (рис. 6);

-

9. компрессионная повязка.

Для обеспечения наилучшего косметического эффекта и уменьшения неблагоприятных последствий необходимо выбрать оптимальный размер иссекаемого лоскута и размер мобилизируемого (отсепарируемого) кожно-жирового лоскута (рис. 5). При избыточной мобилизации кожи с передней брюшной стенки может произойти пересечение основных артериальных стволов, питающих переднюю и боковые стенки живота, и привести к негативным результатам операции [11]. При чрезмерном натяжении лоскута возможно закупоривание сосудов. Дело в том, что в паховой области, где делают разрез, проходят крупные сосуды и при неправильном выборе иссекаемого лоскута может образоваться некроз.

В послеоперационном периоде различные осложнения отмечаются у 20–40% пациентов [7, 8, 9, 11]. Причем в большинстве наблюдений встречались локальные осложнения со стороны послеоперационной раны в виде частичного краевого некроза кожи с жировым некрозом, серома (скопление под кожным лоскутом жидкости в результате «расплавления» подкожно-жировой клетчатки), некроз пупка, нагноение. Причем исследования [9] подтвердили данные хирургов [1] относительно частоты возникновения ограниченного краевого некроза кожи.

Определяющее соотношение

Кожу человека в первом приближении можно считать несжимаемым изотропным упругим материалом. В работе [2] было показано, что кожа – материал сжимаемый и меняет свой объем во время экспериментов, однако это изменение незначительно.

При моделировании в рамках теории упругости наиболее распространено задание удельной потенциальной энергии деформации через главные инварианты I 1 , I 2 , I 3 меры деформаций Коши-Грина G в форме двухконстантного потенциала Муни W ( 1 1 , 1 2 ) при наложении условия несжимаемости 1 3 = G/g = 1:

W = 4 и[ ( 1 +Р )( 1 1 - з ) + ( 1 -р )( 1 2 - з ) ] .

Упрощенной формой потенциала Муни

W = 2 ц ( I , - 3 ) ( P = 1 ) , (2)

является «неогуков» потенциал, иначе называемый потенциалом Трелоара.

В работах [4, 5] было показано, что потенциал (2) обладает удовлетворительной способностью к аппроксимации резиноподобных материалов как систем связанных друг с другом длинных молекулярных цепочек, в широкой области изменения упругих постоянных для диапазона умеренно больших деформаций (до 100%) при различных видах однородного напряженно-деформированного состояния. Анализ гистологических данных показал [10], что кожа человека обладает схожей структурой, содержит сети эластических и коллагеновых волокон.

Связь энергетического (приведенного) тензора напряжений Q с обратным

тензором меры деформаций Коши-Грина E = (G) конфигурации g для (2) можно записать в виде и метрическим тензором начальной

Q = ц1 g - I-E 1 + pE ,

где ц - упругая постоянная, являющаяся модулем сдвига при малых деформациях; p — неопределенный множитель Лагранжа, имеющий смысл среднего физического напряжения.

В качестве второго приближения для описания наблюдаемых релаксационных эффектов предлагается использовать вязкоупругую модель несжимаемого материала при умеренных больших деформациях [5], которая получена путем формального обобщения модели (3) заменой упругой постоянной ц интегральным оператором наследственной теории вязкоупругости:

tt

ц * l ( t ) = j R ( t -t ) dl ( т ) = ц 0 l ( t ) - j r ( t -t ) l ( t ) d т

где R ( t ), Г ( t ), ц 0 — функции релаксации, скорости релаксации и мгновенный модуль.

В результате имеем вязкоупругий аналог «неогукова тела»

Q = ц1 g - I- E 1 + pE.(5)

Определяющее уравнение (5) обладает инвариантностью к геометрическому преобразованию систем координат во времени благодаря использованию тензорных величин, определенных в базисе отсчетной конфигурации, а используемые операторы наследственной теории вязкоупругости инвариантны к изменениям масштаба времени и начала его отсчета.

Для определения параметров модели был проведен ряд экспериментов на одноосное растяжение образцов. Подробное описание эксперимента представлено в работе [12].

Процедура идентификации

Для дальнейшего использования соотношения (5) необходимо идентифицировать интегральный оператор ц * на основе полученных экспериментальных данных. При одноосном напряженном состоянии, реализованном в опытах на релаксометре, связь

Таблица 2

Экспериментальные значения параметров модели вязкоупругого неогукова тела

2х * о ( t ) = у Ц

х 1"

г 3 V х ?

+ 3 'ц * ( х 3 - 1 ) , X ( t ) = 1 + 5 ( t ).

Задачи идентификации материальных функций R ( t ), Г ( t ) интегрального оператора ц * существенно упрощаются при использовании их параметрического представления. Достаточной аппроксимационной гибкостью обладает четырехпараметрическое ядро скорости релаксации М.А. Колтунова

г( t)= с областью допустимых значений параметров

,

m Ва / m

.

0 < а < 1; В > 0; m > а ; 0 < A <-------

Г( а / m )

При использовании ядра (7) для алгоритмизации удобно преобразовать (6) к виду ° ( t ) = Ф з ( t ) ц * Ф 1 ( t ) + Ф 4 ( t ) ф * Ф 2 ( t ) =

= Ц о { ф о ( t ) — A [ф з ( t ) H * Ф 1 ( t ) + Ф 4 ( t ) H * Ф 2 ( t ) ] } , где ф 0 ( t ) -ф 4 ( t ) - функции осевого относительного удлинения 5 ( t ) . H * - интегральный оператор, который для ядра Колтунова имеет вид

t

H *ф( t ) = f

exp -В ( t - т ) m

(х 1-а t-т)

ф ( т ) d т .

Тогда задача идентификации оператора ц * сводится к задаче параметрической минимизации целевой функция поиска Ф ( ц 0, A , в , а , m ) > 0, которая реализуется по методике, описанной в работе [12].

С использованием предложенной методики были определены параметры модели вязкоупругого «неогукова тела». Полученные результаты приведены в таблице 2.

Моделирование операции абдоминопластики

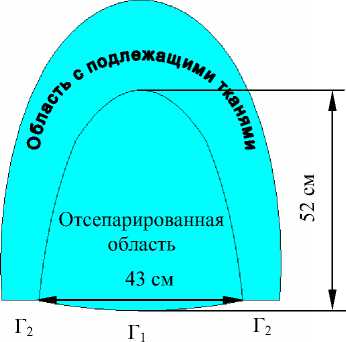

Для проверки работы модели была решена следующая задача. Рассматривалась операция абдоминопластики у пациентки с птозом третей степени. Длина разреза 43 см, глубина отсепаровки кожи 52 см (рис. 7). Нагрузка к границе Г1 прикладывалась таким образом, чтобы после двухминутной релаксации максимальные напряжения в отсепарированной области не превышали 10 кПа. Из экспериментальных данных известно, что питание кожи потоком крови прекращается при этом напряжении [3]. Значит, уже во время операции кровоснабжение в ткани будет восстановлено и возможные осложнения сведены к минимуму. Тогда постановка задачи будет следующая:

V ■ 5 = 0, r g V ,

Q = ? f g - E I , r g V ,

C = 12 ( V u + V u T +V й ■^V u T ) , r G V ,

~ t = 0 = °, r G V , u| t = ° = °. r G V .

*'l Г = u « .

u l Г з = °.

„ -■a| r 2 = °.

где Q – энергетический тензор напряжений, C – тензор деформации Коши–Грина.

Г 3

Рис. 7. Размеры образца и граничные условия

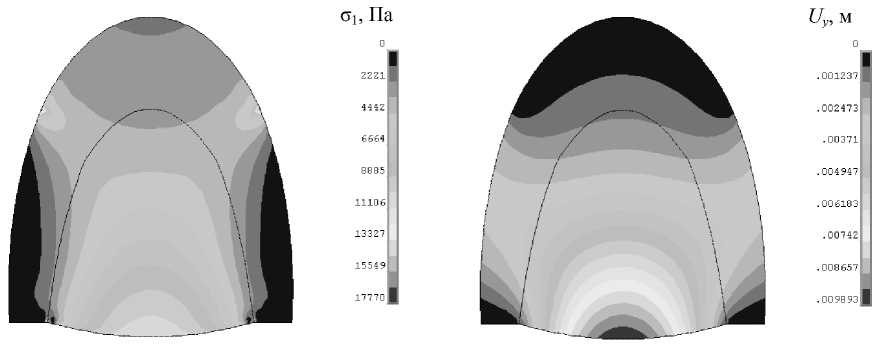

Рис. 8. Первое главное напряжение через 120 секунд после релаксации

Рис. 9. Вертикальное перемещение образца

В результате решения были получены следующие результаты. На рис. 8 представлено поле напряжений после двухминутной релаксации. Как видно из рисунка, в отсепарированной области напряжения не превышают 10 кПа. Такие напряжения получены в результате перемещения нижней границы на один сантиметр (рис. 9). Таким образом, во время операции после расправления отсепарированного лоскута (рис. 5) хирург может наметить линию для иссечения избытков кожи на один сантиметр выше линии разреза.

Выводы

В работе рассмотрена одна из наиболее востребованных операций эстетической хирургии. Эффект операции во многом зависит от опыта хирурга. Поэтому остро стоит необходимость сформулировать критерии для предотвращения осложнений.

Для моделирования механического поведения кожи при конечных деформациях использована модель вязкоупругого «неогукова тела», которая идентифицирована для трёх типов кожи.

Полученные результаты могут быть использованы для предоперационного планирования и расчета напряженно-деформированного состояния кожи при хирургических операциях.