Моделирование антропогенного эвтрофирования прибрежной акватории г. Тольятти

Автор: Рахуба Александр Владимирович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты натурных и модельных исследований антропогенного эвтрофирования Куйбышевского водохранилища в районе сброса ливневых вод г. Тольятти. Проведена оценка масштабов зон биогенного загрязнения и динамики роста фитопланктонного сообщества. Установлено, что под влиянием источника сброса в прибрежной акватории формируется очаг антропогенного загрязнения, который способствует усилению «цветения» воды в зонах рекреации.

Численная модель, абиотические факторы, фитопланктон, хлорофилл "а", биогенное загрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/148203301

IDR: 148203301 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Моделирование антропогенного эвтрофирования прибрежной акватории г. Тольятти

1На сегодняшний день одной из острых проблем больших и малых городов, расположенных в прибрежной зоне водохранилищ, является ухудшение качества поверхностных вод в теплый период года. Зарегулирование стока и избыточное содержание биогенных веществ в воде приводят к многочисленным вспышкам «цветения» воды в водохранилищах и, как следствие, это отражается на качестве питьевого водоснабжения населения и состояния зон рекреации.

Изучение процессов антропогенного эвтрофи-рования водных экосистем проводится уже давно и достаточно интенсивно. Однако, мониторинговые наблюдения за изменением динамики фитопланктонного сообщества и гидрохимического режима в постоянно меняющихся условиях среды представляют определенные трудности. В этом случае наряду с натурными исследованиями для оценки антропогенного влияния на водные экосистемы и прогнозирования качества воды целесообразно применение математических моделей.

В данной работе проводится диагностическое моделирование сезонной динамики фитопланктона приплотинного плеса Куйбышевского водохранилища в районе прибрежной акватории г. Тольятти в период вегетации 2012 г. Для этих целей были разработаны плановая двумерная модель течений и одномерная (по вертикали) численная модель динамики биомассы фитопланктона. Верификация моделей и модельные расчеты осуществлялись на основе данных экспедиционных наблюдений за температурой воды, содержанием в воде хлорофилла «а» и биогенных элементов, метеорологических и гидрологических характеристик.

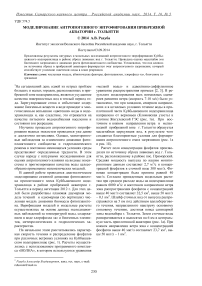

На начальном этапе рассчитывались характерная скорость течения и распределение фосфатов при различных ветровых условиях на Куйбышевском водохранилище (рис. 1). Расчеты осуществлялись с использованием программного комплекса «ВОЛНА», в котором используются уравнения

«мелкой воды» и адвективно-диффузионное уравнение распространения примеси [2, 3]. В результате моделирования всех возможных сценариев развития ветра (скорость 7-10 м/c) было установлено, что при западном, северном направлениях и в штилевых условиях течение воды в при-плотинной части Куйбышевского водохранилища направлено от верховьев (Климовская узость) к плотине Жигулевской ГЭС (рис. 1в). При восточном и южном направлении ветра в мелководной прибрежной зоне г. Тольятти образуется масштабная циркуляция вод, в результате чего создаются благоприятные условия для формирования антропогенного очага загрязнения (рис. 1а и рис. 1б).

Расчет поля концентрации фосфатов производился по источнику сброса ливневых вод г. Тольятти, расположенному в районе пос. Приморский. Средняя мощность выпуска по нашим мониторинговым данным составляет 2,7 м3/с и концентрацией фосфатов в сточной воде 300 мкг/л. Фоновая концентрация была принята равной 40 мкг/л. Согласно проведенным модельным расчетам при среднем расходе воды на водохранилище равном 6000 м3/c и восточном направлении ветра зона распространения фосфатов с концентрацией выше 40 мкг/л составляет 32,5 км2, выше 50 мкг/л – 0,1 км2. Шлейф сточных вод от выпуска распространяется на 5 км под действием вдольберегово-го течения, направленного навстречу основному стоковому течению, достигая пояса санитарной зоны водозабора г. Тольятти. Затем сточные воды разворачиваются и выносятся на 6 км в центральную часть приплотинной акватории (рис. 1а). При южном направлении ветра зона с концентрацией фосфатов выше 40 мкг/л составляет 23,7 км2, выше 50 мкг/л – 1 км2.

Рис. 1. Численное моделирование поля течения и распределения фосфатов в прибрежной акватории г. Тольятти Куйбышевского водохранилища: А – при восточном, Б – при южном ветрах (7 м/с) и В – при штилевых условиях

Сточные воды от источника сброса вытягиваются на 9,5 км в сторону плотины Жигулевской ГЭС (рис. 1б). В штилевых условиях направление движения сточных вод определяется только стоковым течением, вытягиваясь узкой полосой вдоль прибрежной акватории на 11 км. Зона распространения сточных вод с концентрацией фосфатов выше 40 мкг/л составляет 16,8 км2, выше 50 мкг/л – 0,1 км2 (рис. 1в). Очевидно, что повышение фосфатов в прибрежной акватории будет способствовать развитию фитопланктонного сообщества, поскольку количество фосфора в воде является одним из главных лимитирующих факторов «цветения» воды на Куйбышевском водохранилище.

Качественная и количественная оценка сезонной динамики «цветения» воды при действии разных факторов среды проводилась на модели, имеющей следующий вид:

д Б , , хд Б

--+ ( w ± v ) — д t д z

— — Kz — + Бц, (1)

д z дz

К дБ

K z

д z

— w ' Б ' (2)

( Iz Iz 4^ Pz ц — ц max‘ I -— exp(l— -—) I • ——

7 l opt l opt у P z + P n

• exp(— a p ( T z — T opt )2 ) — ф — к в , (3)

Iz — Io exp(—a • z),(4)

ф — фт • exp(ac(Tz — Topt)),(5)

Q кв — —,(6)

V где B – концентрация хлорофилла «а» (биомасса фитопланктона), мкг/л; t – координата по времени, сут; µ – удельная скорость роста фитопланктона, сут-1; µmax – максимальная удельная скорость роста фитопланктона, сут-1; w – вертикальная составляющая скорости потока, м/с; v – скорость опускания (поднятия) клеток фитопланктона, м/с; Кz – коэффициент турбулентной вязкости воды, м2/с; wʹBʹ – пульсационный турбулентный поток фитопланктона, г/(с∙м2); Io – средний за день световой поток на поверхности воды, Вт/м2; Iopt – оптимальная для фотосинтеза освещенность, Вт/м2; Iz – освещенность на глубине z, Вт/м2; α – коэффициент ослабления освещенности с глубиной, м-1; Pz – концентрация фосфатов в воде, мг/л; PП – константа полунасыщения для фосфатов, мг/л; Тz – температура воды на глубине z, °C; Topt – оптимальная для роста водорослей температура, °C; ac, ap – эмпирические коэффициенты; φ – убыль клеток фитопланктона, сут-1; φm – удельная скорость выедания и смертности фитопланктона, сут-1; kв – коэффициент выноса фитопланктона за пределы водоема в результате водообмена, сут-1; Q – расход воды в замыкающем створе (на ГЭС), м3/сут; V – объем водохранилища, м3.

В представленной модели сезонный ход динамики биомассы фитопланктона рассчитывается с использованием зависимости удельной скорости роста µ [1, 4, 5] от условий освещенности I , температуры воды Т , концентрации фосфатов P , а также убыли фитопланктона в результате выноса за пределы водоема kв , естественного отмирания и выедания зоопланктоном φ . В зависимостях подобного рода одним из известных способов учета влияния концентрации минеральных веществ на скорость фотосинтеза является концепция лимитирующего компонента (принцип «минимума Либиха»), которая описывается известной формулой Михаэлиса-Ментен [1, 5]. Температурная зависимость скорости роста и выедания фитопланктона зоопланктоном определялась согласно формулам, приведенным в [4].

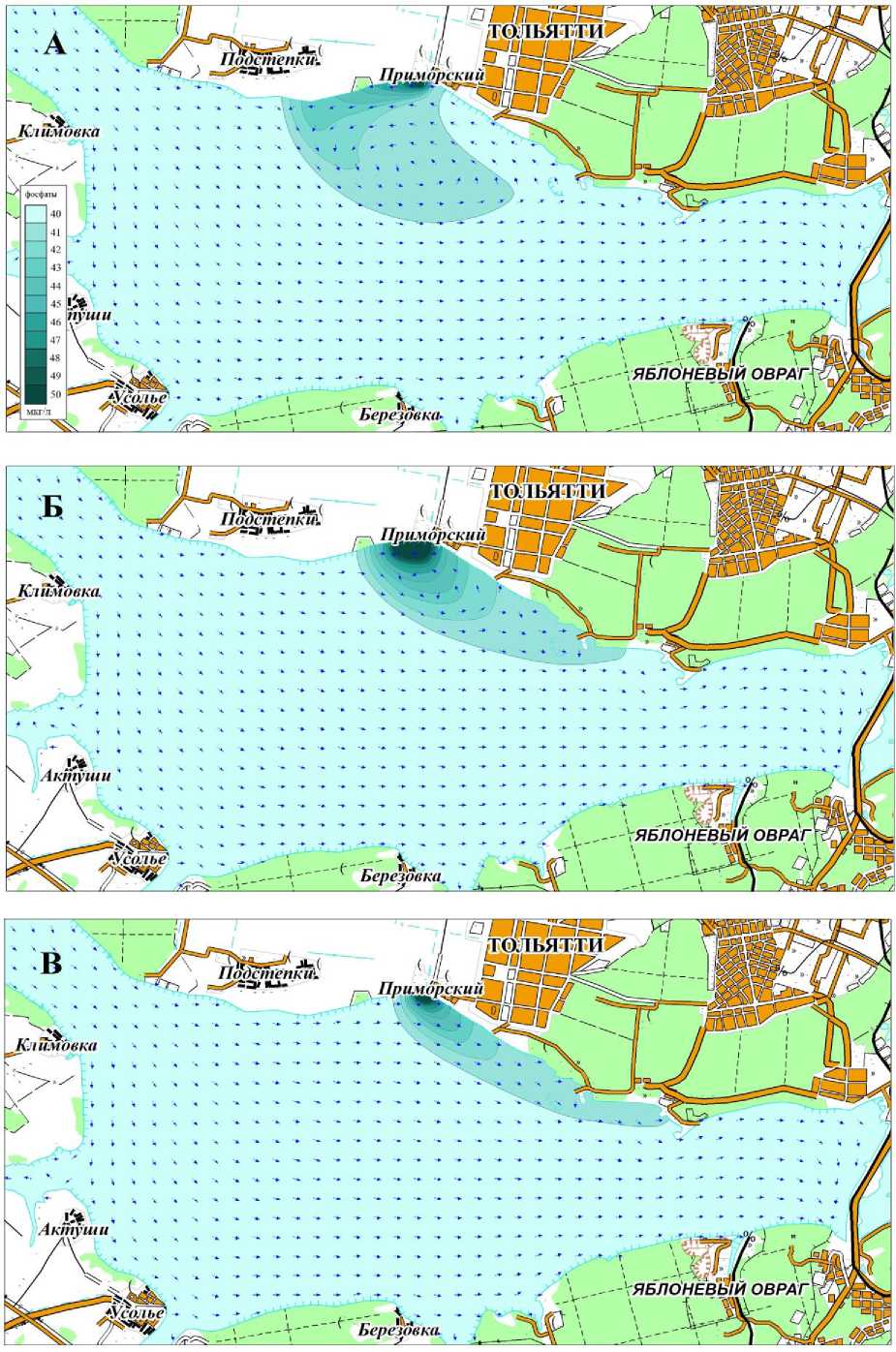

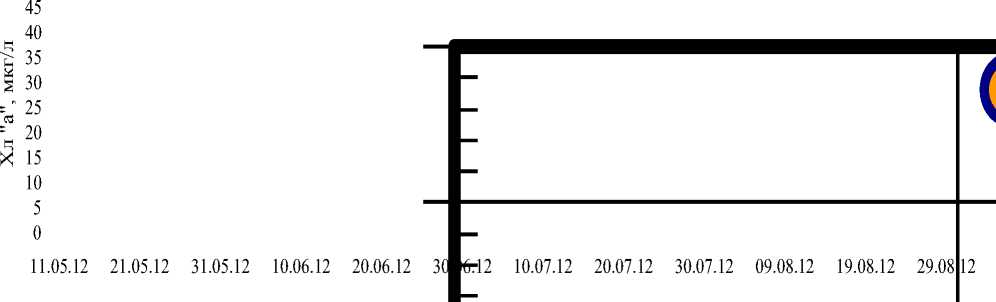

Модельный анализ гидрофизических факторов показывает, что при достаточном уровне концентрации фосфатов в воде темп прироста популяции водорослей определяется преимущественно прогревом водной толщи и интенсивностью солнечной радиации, которые связаны с циклоническим или антициклоническим типом погоды. При меньших концентрациях фосфатов в воде следует ожидать снижение пиков «цветения». Согласно модельным расчетам оптимальная температура воды для комфортного роста летнего фитопланктона составляет 21°C. Так, на рис. 2 максимумы биомассы фитопланктона 11.07.12 и 09.08.12 соответствуют времени прогрева водной толщи до оптимальной температуры и штилевым условиям на водохранилище. Причем, такие условия способствуют высокой продуктивности водорослей не только в поверхностном слое воды, но и в пределах глубины 10-12 м (рис. 3). При усилении ветра наблюдается снижение и вертикальное выравнивание концентрации клеток фитопланктона. Следует особо отметить, что сезонные вспышки «цветения» воды в районе прибрежной акватории г. Тольятти обостряются как при антропогенном влиянии режима регулирования стока на ГЭС, так и при сбросах ливневых вод. В периоды малой сработки водохранилища происходит снижение скоростей течений и замедление скорости водообмена, что создает благоприятные условия для развития фитопланктона. В этих условиях при ясной погоде и отсутствии ветра в течение 2-3 дней скорость роста фитопланктона резко возрастает.

наблюдения моделирование

Рис. 2. Модельный расчет динамики хлорофилла «а» в прибрежной акватории г. Тольятти за период вегетации 2012 г.

Рис. 3. Модельный расчет вертикального распределения хлорофилла «а» в районе приплотинного плеса Куйбышевского водохранилища в период интенсивного «цветения»

Модельный расчет пространственных масштабов зон биогенного загрязнения показывает, что влияние источника сброса распространяется на большую часть береговой линии, где сосредоточены все пляжи г. Тольятти. С учетом среднего диапазона изменения концентрации хлорофилла «а» в Волжской воде (10-120 мкг/л) увеличение фосфатов на 10 мкг/л после сбросов ливневых вод повышает удельную скорость роста фитопланктона на 7-60%. В этом случае, при благоприятных метеорологичестких гидрологических условиях прирост хлорофилла «а» за сутки может колебаться от 2 до 34 мкг/л, т.е. 30% от максимально возможной концентрации хлорофилла «а» в водохранилище.

Таким образом, в прибрежной акватории г. Тольятти формируется локальная зона биогенного загрязнения, пространственная геометрия которой меняется и зависит от скорости и направления ветра. Наиболее неблагоприятные условия складываются при южном ветре. При фоновом уровне фосфатов в 40 мкг/л площадь зоны загрязнения от источника сброса ливневых вод с концентрацией фосфатов выше 50 мкг/л может по- крывать площадь акватории в 1 км2 и больше. В результате откликом экосистемы на повышение фосфатов в очаге загрязнения будет усиление «цветения» воды на пляжах и других местах отдыха горожан. Расчеты показывают, что суточный прирост биомассы фитопланктона, в основном сине-зеленых водорослей, в зоне рекреации города Тольятти может достигать 30% от максимально возможного уровня «цветения» воды в Куйбышевском водохранилище.

Список литературы Моделирование антропогенного эвтрофирования прибрежной акватории г. Тольятти

- Алексеев В.В., Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Физическое и математическое моделирование экосистем. СПб.: Гидрометиздат, 1992. 368 с.

- Рахуба А.В. Оценка качества вод Саратовского водохранилища в районе питьевого водозабора г. Самара//Водное хозяйство России, 2005. Т. 7, № 6. С. 601-611.

- Рахуба А.В. Моделирование динамики примеси в нижнем бьефе водохранилища при экстремальных попусках ГЭС//Водное хозяйство России, 2010, № 4. С. 28-40.

- Северо-Западная часть Черного моря: биология и экология. Ответственные ред. Зайцев Ю.П., Александров Б.Г., Миничева Г.Г. Киев: Наукова думка, 2006 г. 633 с.

- Страшкраба М., Гнаук А. Пресноводные экосистемы. Математическое моделирование. М.: Мир, 1989. 376 с.