Моделирование деятельности предприятий лесной отрасли с учетом перспектив перехода на принципы устойчивого развития

Автор: Медведев С.О., Зырянов М.А.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Экономика окружающей среды

Статья в выпуске: 2 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Концепция устойчивого развития является одной из наиболее актуальных в современной научной и прикладной повестке социально-экономического развития государств. В России принят ряд программ по ее активному внедрению, что отражается практически во всех отраслях экономики. Одной из наиболее важных в данном контексте выступает лесная отрасль, где используется и восстанавливается один из ключевых ресурсов для экосистем планеты - древесина. Необходимость получения объективного инструмента для обоснования целесообразности перехода промышленных предприятий на принципы устойчивого развития предопределила цель исследования, заключающуюся в разработке модели оптимизации деятельности предприятий лесной отрасли с учетом перспектив перехода на принципы устойчивого развития. Полученная модель учитывает комплекс эффектов, влияющих на результирующий показатель прибыли, за счет использования разнообразных ресурсов с учетом системы ограничений. Деятельность лесопромышленных предприятий затрагивает комплекс технико-экономических, экологических и социальных аспектов. Представленная авторская модель, формирующая новизну исследования, позволяет рассчитывать прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, а также перейти к ключевым аспектам в виде конкурентоспособности и эффективности, которые определяются продуцируемыми эффектами социально-эколого-экономического характера. Важным результатом является демонстрация необходимости и заинтересованности лесопромышленных предприятий в выполнении существующих ограничений со стороны стейкхолдеров. Полученные результаты могут быть интересны широкому кругу исследователей как экономики лесного сектора, так и промышленности в целом; органам федеральной власти в части реализации программ по внедрению принципов устойчивого развития, а также нормотворчества в сфере промышленной политики; руководству лесопромышленных предприятий в целях разработки актуальных стратегий и планов развития.

Лесопромышленное предприятие, устойчивое развитие, моделирование, эффект, факторы производства, ограничения, оптимизация, прибыль

Короткий адрес: https://sciup.org/147243889

IDR: 147243889 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15838/esc.2024.2.92.7

Текст научной статьи Моделирование деятельности предприятий лесной отрасли с учетом перспектив перехода на принципы устойчивого развития

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10002,

Современная лесная отрасль играет незна- Существенные ограничения со стороны чительную роль в экономике России. При этом ряда стран в отношении отечественной эконо-ее потенциал, основывающийся на огромных мики, действующие в последние годы, косну- природных лесных богатствах, может быть использован для существенного увеличения ВВП страны. Классическим примером успешной экономики, использующей лесные ресурсы с максимальной отдачей, является Финляндия (Halonen et al., 2022). При всех отличиях и ограничениях в перенесении опыта зарубежного государства на российские реалии можно утверждать, что лесная промышленность способна производить качественную дорогостоящую продукцию, пользующуюся спросом на мировом рынке. Вклад данной отрасли, разумеется, несопоставим, например, с вкладом нефтегазового сектора, однако ее развитие и повышение результативности выгодно как государству, так и бизнесу, выступающему непосредственным получателем прибыли от производства и реализации продукции. Таким образом, повышение эффективности лесной отрасли – важная и актуальная задача, что подтверждается, в том числе, стратегией развития лесного комплекса1.

лись и лесной отрасли. Сотрудничество с европейскими государствами, традиционно выступавшими крупнейшими потребителями российской продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) и поставщиками оборудования и техники, сменилось на сотрудничество с азиатскими и другими дружественными странами. Предприятия вынуждены приспосабливаться к действующим реалиям и с определенными оговорками справляются со многими сложностями. Оптимизация в таких условиях – ключевой аспект в повышении эффективности деятельности предприятий. Поиск наиболее актуальных способов и направлений такой работы крайне интересен как с прикладной, так и фундаментальной точки зрения.

Текущая геополитическая ситуация способствует поиску лесопромышленными предприятиями направлений по повышению эффективности деятельности. Традиционно одним из актуальных инструментов в данном направлении выступают различные методы моделирования. Они позволяют без дорогостоящих экспериментов на практике получить обоснованную информацию о последствиях принятия определенных решений. Существует большое коли- чество разнообразных методов и способов моделирования. На практике для бизнеса одним из наиболее актуальных направлений выступают экономико-математические инструменты. Они могут быть использованы для оптимизации производственных программ и иных аспектов деятельности, прогнозирования и решения многих других задач. Если рассматривать шире, то такая группа методов может применяться для представления, анализа и описания сложных социально-экономических процессов в экономике в целом и лесной отрасли в частности. Одним из важных результатов может выступать получение общих моделей поведения лесопромышленных предприятий в рамках определенных условий.

Согласно мнению ряда экспертов, а также заявлениям со стороны представителей государственных органов одним из важнейших стратегических направлений в деятельности предприятий отечественной промышленности должно стать устойчивое развитие2. Весомая часть крупнейших российских компаний так или иначе реализуют отдельные проекты, направленные на достижение целей, связанных со снижением воздействия на окружающую среду. При этом Концепция устойчивого развития, предполагающая реализацию множества разнообразных задач, ставит своей главной целью организацию производственной деятельности с учетом интересов будущих поколений. Российские предприятия существенно отстают от западных аналогов во внедрении множества решений, способствующих реализации Концепции. Во многом это обусловлено уровнем развития гражданского общества. Потребности в чистой окружающей среде, безопасных производствах, соблюдении интересов местных сообществ, ставшие в ряде развитых государств одними из приоритетных, в России все еще не считаются главными. Тем не менее изменения происходят и востребованность ответственного бизнеса возрастает. Это приводит к мысли, что Концепция устойчивого развития, несмотря на существующий ряд скептических взгля- дов, будет становиться все более актуальной, а ее принципы внедряться на все большем числе предприятий.

Цель исследования заключается в получении модели оптимизации деятельности предприятий лесной отрасли с учетом перспектив их перехода на принципы устойчивого развития. Основная работа в данном направлении должна быть проведена в части создания соответствующего математического аппарата, применение которого позволит определять эффект от принимаемых решений по развитию лесопромышленных предприятий. Основная сложность во внедрении принципов устойчивого развития на данный момент, по авторскому мнению, заключается в ориентации бизнеса на экономическую результативность. При этом социальные и экологические эффекты не воспринимаются в качестве существенно значимых. Таким образом, разрабатываемая модель должна позволять учитывать разнообразные параметры социально-эколого-экономического характера и их влияние на итоговый результат деятельности лесопромышленных предприятий.

Обзор литературы

Экономика лесной отрасли является довольно актуальной темой как в российской, так и в зарубежной литературе (Пыжев, 2021; Mourao, Martinho, 2020). Лесопромышленное предприятие – объект анализа, повышение эффективности которого выделяется в качестве цели во многих исследованиях (Григорьев, Григорьева, 2016; Янь, 2018; Гордеев, Пыжев, 2023). Естественно, специфика, применяемые методики и подходы, а также цели в работах существенно дифференцированы.

Зачастую эффективность лесопромышленных предприятий в научных исследованиях рассматривается либо с позиции оценки влияния производимых изменений, либо для выявления сфер и направлений, которые можно оптимизировать (Xue et al., 2018). Непосредственная оценка эффективности также проводится, но служит инструментом для апробации или сравнения определенных результатов. В значительной части работ выделяются различные стейкхолдеры, влияющие на множество аспектов функционирования предприятий лесной отрасли (Бутко и др., 2013; Петров и др., 2023).

Каждая из заинтересованных сторон рассматривает лесопромышленное предприятие по-своему. Государство, местные сообщества, владельцы бизнеса имеют свои интересы и потребности (Soviana, 2015). При этом нахождение оптимального решения для всех стейкхолдеров – крайне сложная задача, которая, по мнению авторов, должна решаться в социально-эколого-экономической плоскости.

Зависимости между экономическими показателями предприятий и экологическими параметрами окружающей среды отмечаются во множестве работ. При этом отдельными авторами проводятся фундаментальные исследования в части климатических изменений и их последствий для бизнеса (Stern, 2007). Другие рассматривают различные инструменты для анализа или развития промышленных структур (Полянская и др., 2017; Laso et al., 2018). Одной из наиболее важных концепций, по мнению ученых, является представление о том, что экологические нормы при определенных условиях могут выступать стимулом для внедрения технологических инноваций. Это, в свою очередь, ведет к повышению конкурентоспособности и экономической эффективности хозяйствующего субъекта (Porter, Linde, 1995; Hu et al., 2017).

Наиболее часто в современной литературе взаимосвязь экономики, экологии и социальной сферы прослеживается в работах, посвященных устойчивому развитию (Бобылев, 2020; Измайлова, 2021). Это в целом актуальная повестка как в зарубежных, так и отечественных публикациях. Взаимосвязь устойчивого развития и повышения эффективности деятельности лесопромышленных предприятий зачастую рассматривается в прикладном аспекте, когда выделяются ключевые компоненты возможных эффектов (Liang et al., 2024), либо авторы ограничиваются упоминанием о наличии определенных зависимостей (Терентьева, Савченко, 2022). По мнению ученых, в средне- и долгосрочной перспективе в российских условиях данная взаимосвязь будет все более очевидна. При этом в зарубежной практике внимание бизнеса к принципам устойчивого развития является нормой, определяющей его успешность, а в отдельных случаях и саму возможность ведения деятельности (Hahn, Knoke, 2010; Halonen et al., 2022). Учитывая, что новые требования к производству приходят извне (Буданов, 2016), для отечественных лесопромышленных предприятий также все в большей степени будут изменяться условия осуществления деятельности в данном направлении.

Одним из важнейших аспектов в устойчивом развитии является эффективное использование разнообразных ресурсов. Это крайне актуальная тематика исследований и для лесной отрасли, характеризующейся возможностью восполнения изъятых ресурсов – лесовосстановлением (Петров, 2020). Задача оптимизации распределения ресурсов, в том числе с применением различных математических моделей на предприятиях отрасли, решается как в теоретическом, так и прикладном аспекте (Ibrahim et al., 2018). Однако большая часть работ посвящена оптимизации исключительно материальных ресурсов, что в современных реалиях и с учетом имеющихся тенденций не позволяет получать объективные результаты.

Важнейшим аспектом в контексте данной работы является рассмотрение вопросов совершенствования предприятий с учетом перспектив развития. В этом направлении следует отметить мнение ряда авторов (Hahn et al., 2014) о высокой зависимости целесообразности принимаемых решений от дисконтирования. Вполне очевидно, что приведение будущих потоков денежных средств к текущему моменту времени позволяет снизить часть рисков и провести адекватную оценку потенциально достигаемых результатов. Вместе с тем лесная отрасль отличается длительным периодом восстановления ключевого ресурса – древесины (в некоторых случаях до 100 лет и более). По этой причине получение объективных моделей, позволяющих оптимизировать деятельность лесопромышленных предприятий в долгосрочной перспективе, включающих элементы дисконтирования, крайне затруднительно. К аналогичным выводам приходит ряд зарубежных исследователей (Gadow, 2000).

В целом использование различных экономико-математических методов необходимо для получения объективной и количественной оценки множества явлений, описывающих функционирование предприятий отрасли. Данный тезис подтверждается множеством исследований. Можно привести примеры использо- вания математического аппарата для оценки эффективности управления различными отходами (Amaral et al., 2022) или достижения эколого-экономических показателей (Niero et al., 2017).

Отраслевые модели выступают частным проявлением более глобального макроэкономического моделирования. Применительно к исследованиям лесного комплекса можно отметить, что большая часть работ нацелена на оптимизацию и прогнозирование изменения производственных и экономических показателей (Блам и др., 2017; Рогулин, 2021). Вместе с тем, в соответствии с авторским подходом необходимо включать в модели экологическую и социальную составляющие, что в научной литературе представлено фрагментарно. Получаемые прикладные модели в целом соответствуют авторской гипотезе о зависимостях экономических эффектов и отдельных принципов устойчивого развития или «зеленой экономики» (Глазырина и др., 2015). Одним из наиболее актуальных примеров моделирования могут выступать балансовые модели (Шелухина, 2014).

Тематика моделирования устойчивого развития предприятий, по нашему мнению, на данный момент в научной литературе представлена не достаточно широко. Существующие подходы либо опираются на общие представления об устойчивом развитии (Ильина, 2021), либо ограничиваются описанием структурных элементов, которые должны содержаться в таких моделях (Коряков, 2012), либо акцентируют внимание на ограниченном числе показателей, используемых для оценки устойчивости развития (Яруллина, 2008). Выбор последних зачастую спорен и сопряжен с общим акцентом представленного исследования. Следует признать, что в зарубежной литературе отдельные работы достаточно интересны и подробны как с теоретической, так и прикладной точки зрения (Chang, Cheng, 2019). Однако в большей части исследований используются параметры и показатели, а также практика работы предприятий, неприменимые или невозможные для оценки в российских условиях.

Анализ существующих исследований позволил прийти к выводу, что моделирование деятельности предприятий лесной отрасли с учетом перспектив перехода на принципы устой- чивого развития является крайне актуальным и должно сопровождаться соответствующим теоретическим обоснованием. Для получения объективных результатов важно нахождение баланса между технико-экономической, экологической и социальной сферами. При этом моделирование должно учитывать разнообразные виды ресурсов и эффектов. Их объединение в единую балансовую модель позволит расширить существующие теоретические и прикладные представления об эффективности лесопромышленных предприятий.

Методы исследования

Исследование основывалось на общенаучных методах: анализ, синтез, обобщение и др. В целях обработки сведений о текущем состоянии лесной отрасли и ее отдельных субъектах применялся статистический анализ. Работа частично опирается на ранее полученные результаты в части оптимизации производственной программы деятельности лесопромышленного предприятия (Медведев и др., 2020) и оценки современного состояния отрасли (Medvedev et al., 2022). Исследование включает несколько этапов.

-

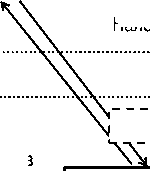

1. Анализ потоков ресурсов на лесопромышленном предприятии. Данный этап необходим для получения графической модели потоков ресурсов. Значимыми элементами данной модели выступают заинтересованные стороны: общество, государство, окружающая среда, рынок. Между ними и предприятием циркулируют ресурсы и эффекты. Также они накладывают на лесопромышленное предприятие разнообразные ограничения. В рамках исследования авторы исходили из представления, что ресурсы предприятия – это традиционные факторы производства.

-

2. Исследование особенностей взаимодействия лесопромышленных предприятий с внешней средой. Выявленные на первом этапе эффекты и ограничения детализируются для определения особенностей влияния на различные аспекты деятельности лесопромышленного предприятия. Полученные результаты выступают прикладным проявлением формируемой балансовой модели.

-

3. Формирование модели оптимизации деятельности предприятий лесной отрасли с учетом перспектив перехода на принципы устой-

- чивого развития. Данный этап выполняется с использованием традиционных подходов к получению балансовых экономико-математических моделей. Важным аспектом является описание действующих ограничений и достигаемых эффектов по комплексу техникоэкономических, экологических и социальных аспектов. Полученная теоретическая модель визуализировалась в программном комплексе Statistica в трехмерном пространстве с учетом выполнения и невыполнения ограничений, присутствующих в модели.

Результаты исследования

Модель потоков ресурсов на лесопромышленном предприятии представлена на рисунке 1.

В целом данная модель отражает ряд классических представлений об экономике производства, предприятия и экономической теории в целом. Для промышленного предприятия основным источником дохода и видом деятельности выступает выпуск продукции.

Согласно традиционным представлениям он опирается на факторы производства (ресурсы) – трудовые (L), финансовые (K), природные (N) и информационные (I).

Традиционные «труд, земля и капитал» наиболее активно участвуют в производственных процессах на лесопромышленном предприятии. Они напрямую трансформируются в готовую продукцию. Следует указать, что современный лесопромышленный комплекс все более активно использует информационные ресурсы. Это проявляется во множестве аспектов его деятельности – от исследования рынков до использования различного современного программного обеспечения во множестве производственных процессов (например, в ГИС-системах, SAP – управлении бизнес-процес-сами, автоматизированных линиях получения продукции). Вместе с тем отечественный рынок информационных ресурсов существенно уступает передовому зарубежному опыту.

-

Рис. 1. Модель потоков ресурсов на лесопромышленном предприятии

Рынок

Общество

Оплата факторов производства – Cf

Социальные программы – S

Рынок

Ограничения

Ресурсы (факторы производства) –

N, K, L, I

$ л д

Государство

Налоги – T

Предприятие

Окружающая среда Негативное воздействие – U

Комплекс организационнотехнических и экономических процессов

Выручка – G

Готовая продукция – Y

Рынок

Вторичные древесные ресурсы – Nr

Амортизация – Kr

Переподготовленные кадры – Lr

Информация, полученная в процессе производства – Ir

Рынок

Источник: составлено авторами.

Ключевым элементом в данной модели выступает «комплекс организационно-технических и экономических процессов». Это огромное множество процессов, протекающих внутри предприятия и приводящих к преобразованию всех материальных и информационных ресурсов. По сути, происходит освоение поступающих ресурсов и их преобразование в различные выходящие и/или циркулирующие внутри организации материальные потоки.

Внешняя среда предприятия представлена следующими элементами: рынок, общество, государство, окружающая среда. Рынок выделяется как отдельный институт, благодаря которому формируются экономические условия для деятельности всех хозяйствующих субъектов. С одной стороны, он предоставляет все необходимые ресурсы, с другой – преобразует готовую продукцию в выручку. Общество, государство и окружающая среда также представлены отдельными объектами в модели. Каждый из них играет важнейшую роль в деятельности лесопромышленных предприятий. При этом, что вполне естественно, данные объекты имеют «пересечения» во взаимодействиях с предприятием как между собой, так и с рынком.

Например, рынок предоставляет трудовые ресурсы, которые являются не чем иным, как частью общества.

На рисунке не отражены владельцы бизнеса и чистая прибыль предприятий, используемая ими для целей, отличных от производственных, в рамках работы компании. Это обусловлено тем, что, по мнению авторов, данные процессы и объекты следует рассматривать в рамках внутренней структуры предприятий. Таким образом, данный аспект движения материальных потоков и управления можно отнести к «комплексу организационно-технических и экономических процессов», представленному в модели.

Важно отметить, что объекты внешней среды накладывают комплекс ограничений на деятельность предприятий. Ресурсы и ограничения с их стороны для лесопромышленных предприятий представлены в таблице. В свою очередь исследуемые предприятия также накладывают на общество, государство и окружающую среду ряд ограничений. Однако, учитывая масштабы данных объектов, эти воздействия по большей части несопоставимы с обратным эффектом.

Особенности взаимодействия лесопромышленных предприятий с внешней средой

|

Объект внешней среды |

Предоставляемые ресурсы / материальный и информационный потоки |

Получаемые выгоды |

Накладываемые ограничения |

|

Рынок |

Все виды ресурсов: материальные, финансовые, трудовые, информационные и т. д.; выручка от реализации продукции; инфраструктура |

Лесопромышленная продукция, оплата поставленных ресурсов; расширение ассортимента и объемов представленной товарной продукции |

Цена на продукцию, возможный объем реализации, стандарты качества, доступные объемы и качество ресурсов |

|

Общество |

Трудовые ресурсы; информационная поддержка и ресурсы; формируемый имидж компании |

Занятость; заработная плата; социальные гарантии; часть готовой продукции |

Требования по обеспечению социальных гарантий, участию в социальных программах, соблюдению экологических норм |

|

Государство |

Доступ к лесозаготовительной базе; информационная и правовая поддержка; инфраструктура; доступ к государственным институтам и структурам |

Налоги; снижение социальной напряженности и безработицы; прирост ВРП и ВВП; развитие бизнеса |

Экологические, технические, нормативно-правовые и иные ограничения в целях обеспечения защиты общества, рынка, окружающей среды и самого государства |

|

Окружающая среда |

Природные (прежде всего древесные), водные ресурсы; водные пути для транспортировки сырья и продукции |

Комплекс природоохранных мер, в случае участия предприятия в их реализации |

Качество и количество доступных древесных ресурсов на лесной территории; объем водных ресурсов; возможности создания и поддержания транспортных сетей |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

Негативное воздействие (U) предприятия следует рассматривать в виде образующихся выбросов, сбросов, неиспользуемых отходов, поступающих в окружающую природную среду, изъятия лесных ресурсов, нарушения почвенного покрова и т. д. При этом отдельные организации в отрасли заняты и позитивным воздействием – лесовосстановлением, борьбой с вредными заболеваниями, пожарами и т. д. Однако в представленной схеме сделан акцент на превалирующую составляющую взаимодействия бизнеса и окружающей среды. Природа в принципе получает минимальные выгоды от антропогенной деятельности, что в целом отражено в таблице.

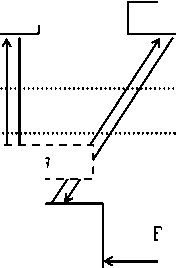

Современная лесная отрасль России все больше использует вторичные древесные ресурсы. В последние годы утилизируется около 70% вторичных древесных ресурсов ( рис. 2 ) . В модели данный ресурс является важнейшим и после образования вновь поступает в производство. Вторичные древесные ресурсы (Nr), с одной стороны, расширяют ресурсную базу предприятия, а с другой – снижают объемы воздействия на окружающую среду.

На объем используемых отходов в последние годы существенное влияние оказывают внешние факторы. Ограничения, накладыва- емые рынками и правительствами зарубежных государств, привели к колебаниям в объемах производимой продукции, экспорте, а также потребностях в древесном сырье. С 2022 года в отрасли происходит переориентация на азиатские рынки сбыта. При этом значительная часть продукции, производимая из вторичных древесных ресурсов, не пользуется там таким же спросом, как на европейских рынках. Наиболее характерным примером в данном случае выступают топливные пеллеты (гранулы).

Важнейшим ограничением, действующим на лесную отрасль, являются экологические требования как к продукции, так и процессам, протекающим на предприятиях. Для российского лесного бизнеса экологическая повестка длительное время ассоциировалась прежде всего с экспортом продукции и требованиями соответствующих рынков сбыта. Значительная часть предприятий ограничивалась прохождением тех или иных сертификаций (FSC, PEFC). Однако в последние годы этот фактор становится все более актуальным благодаря усилиям государства и общества. Все чаще в описании целей и задач предприятий отрасли встречаются термины «декарбонизация», «углеродный след», «устойчивое развитие». Понемногу трансформируется и деятельность

Рис. 2. Доля утилизированных отходов обработки древесины и производства изделий из дерева в России в 2019–2022 гг., %

Источник: составлено авторами на основе данных Росприроднадзора.

компаний, вынужденных перестраиваться под современные требования. Изменяются технологии, политика в области персонала, окружающей среды, населения. При этом имеющиеся сложности, связанные со значительными ограничениями со стороны ряда государств, не изменят общую тенденцию в усилении роли экологической и социальной повестки.

В таких условиях эффективное планирование деятельности, учет ограничений и соблюдение баланса в принимаемых решениях на предприятиях лесной промышленности требуют должного обоснования. Традиционно одним из адекватных инструментов для планирования, анализа и прогнозирования различных аспектов деятельности предприятий (также на макро- и мезоуровне) выступает экономикоматематическое моделирование. В настоящее время существует достаточно много различных математических моделей, ориентированных на оптимизацию деятельности предприятий. Некоторая их часть позволяет находить баланс между социально-эколого-экономическими интересами (Шелухина, 2014). Вместе с тем для лесной отрасли такие разработки единичны и зачастую требуют детализации.

В рамках исследования нами решалась задача получения математической модели, нацеленной на нахождение баланса между экономическими, социальными и экологическими приоритетами развития и действующими ограничениями.

Производство лесопромышленного предприятия определяется F (х 1 , х2, ..., хп ) — целевой функцией задачи выпуска продукции. В данном случае n – порядковый номер используемого ресурса. Как было представлено ранее, производственная и организационная деятельность предприятия лесной отрасли характеризуется получением множества различных эффектов. С учетом общих тенденций развития науки их можно разделить на следующие:

– экологические: объем загрязнения окружающей среды (отходы, выбросы, сбросы, шум и т. д.); объем лесовосстановления; объем изъятия ресурсов из природной среды (прежде всего лесных и т. д.);

– технико-экономические: объем получаемой продукции, выручки, чистой прибыли, прирост производительности (персонала и техники), новые виды продукции, потребители продукции и т. д.;

– социальные: количество занятого на производстве населения; уровень средней заработной платы у персонала; реализация социальных программ для персонала и местных сообществ и т. д.

Будем считать, что в результате деятельности предприятия образуется m таких эффектов. Матрица продуцируемых эффектов может быть представлена в следующем виде:

/ би

^= ( .

\ бт1

б12

б22

бт2

б1п \ б21 ] е ^ / бтп/

где eij > 0 – объем (количество) j -го эффекта, получаемого при использовании i -го ресурса. Вектор эффектов о рассчитывается следующим образом:

оТ = Ер • хТ

п

или ок = ^ ekjXj, к = 1,2,..., т, (2)

7 = 1

где X — вектор-строка используемых ресурсов.

Учитывая, что помимо получаемых эффектов на предприятия накладывается множество ограничений, в разрабатываемую математическую модель должен быть введен ряд дополнительных условий, в частности:

-

1. Матрица Н коэффициентов ограничений на ресурсы. Рынок, общество и государство в существенной степени влияют на данный аспект функционирования бизнеса. Таким образом, это внешний ограничивающий фактор для лесопромышленного предприятия.

-

2. Вектор ограничений а . Он, в свою очередь, определяется внутренними возможностями лесопромышленного предприятия. Это производительность оборудования, пропускная возможность транспортных магистралей, объем складов, финансовые возможности бизнеса, требования, прописанные в уставе и корпоративном кодексе (нормы корпоративной культуры), и т. д.

-

3. Вектор нормативных ограничений для получаемых эффектов о * . Данный аспект наиболее сложен для исчисления и выражения (в его отдельных проявлениях). В частности, применительно к трем исследуемым областям могут быть рассмотрены следующие ограничения для получаемых эффектов:

-

– в экологической сфере: соответствие нормативам образования отходов, предельнодопустимым концентрациям образуемых веществ (выбросов и сбросов), ограничениям по шуму и т. д. Такие ограничения в России действуют на все виды образуемых веществ и воздействий от деятельности лесопромышленных предприятий. Также применительно к экологической составляющей для предприятий необходимо соблюдение ограничений по объему заготавливаемой древесины (в рамках выделенных лесосек – как «переруб», так и «недоруб» недопустимы), площадей и масштабов лесовосстановления и ряд других природоохранных мер;

-

– в технико-экономической сфере: соответствие качества продукции действующим стандартам (как внутренним, так и внешним в случае экспорта продукции); нормативы обязательных отчислений в различные бюджеты и фонды (налоги, фонды социального страхования и т. п.); обязательства по продаже валютной выручки; патентно-лицензионные ограничения по использованию, производству и продаже продукции, техники и оборудования (как в случае собственных разработок, так и приобретенных у сторонних организаций) и многое другое;

– в социальной сфере: размер заработной платы (минимальный размер оплаты труда и соотношение со средней по региону); соответствие условий труда персонала требованиям стандартов, техники безопасности и поддерживаемым сертификатам (например, ранее действовавшим FSC и PEFC); участие предприятия в различных социальных мероприятиях и программах. Традиционно лесопромышленные предприятия, особенно крупные, привлекаются администрациями территориальных образований к финансированию и реализации отдельных программ и проектов (особо крупный бизнес участвует в региональных проектах).

Важным аспектом для эффективной деятельности предприятия (в том числе благодаря снижению ряда расходов на устранение несоот- ветствия нормативам) является выполнение нормативных ограничений, то есть превышение значений эффектов над их нормативными значениями:

о > о*. (3)

Однако отдельные ограничения устанавливают максимально возможные (верхнюю границу) значения эффекта, а другие – минимально допустимые. Таким образом, соотношение (3) является некорректным. В целях возможности проведения сравнения эффектов и их нормативных значений был введен вектор f, определяющий характер действующего ограничения:

( -1, если O j устанавливает верхнюю предельно допустимую границу, (4)

-

1, если o j устанавливает минимально ' '

допустимую границу .

j = 1,2,..., т.

С учетом введения t соотношение (3) примет вид:

-

• • (о-о * ) > 0 . (5)

Для наглядности приведем пример. Предположим, что норматив образования выбросов некоторого вещества для предприятия – 10 тонн. Тогда в случае фактического объема в размере 9 тонн и τ = -1 соотношение верно: -1 · (9 – 10) = 1 ≥ 0. В обратном случае, когда τ = 1, например, при ограничениях на объем лесовосстановительных работ, для выполнения условия эффект должен превышать норматив, установленный для предприятия. Так, если предприятие восстановило 50 га леса при нормативе 40 га, соотношение (5) также принимает верный вид: 1 · (50 – 40) = 10 ≥ 0.

Обобщая представленные выше допущения, отметим, что задача по оптимизации производственной деятельности лесопромышленного предприятия заключается в нахождении максимума функции:

F(x 1 , х2,..., хп ) = F(x) ^ max (6)

на допустимом множестве х >0,0 > 0,

{ НхТ< ат , (7)

[f • (о- о * ) > 0.

Выполнение заключительного условия в системе (7), развернутая форма которого представляет собой ограничение к сумме достигаемых эффектов по каждому виду ресурса:

n

f- (^^kjXj-o^) > 0, к = 1,2,..., m, (8) i=i по сути, представляет собой модель деятельности предприятия в условиях перехода к устойчивому развитию. В этом случае сумма всех эффектов (технико-экономических, экологических и социальных) по каждому ресурсу должна вести к положительному результату функционирования организации. Таким образом, лесопромышленное предприятие должно выполнять нормативные ограничения по каждому эффекту. Это ведет к формированию социально и экологически ответственного бизнеса, получающего от этого экономические эффекты. При этом возможное несоблюдение ограничения (8) должно иметь очевидные последствия.

Известно, что ключевая цель любого предприятия – максимизация прибыли. Таким образом, снижение или неполучение прибыли вовсе, являющиеся логичным следствием выхода за нормативные ограничения, должно стать ключевым инструментом в стимулировании бизнеса выполнить описанные выше условия. С другой стороны, важно стимулировать бизнес к устойчивому развитию, предусматривающему достижение социальных, технико-экономических и экологических эффектов. Стоимостное выражение достигаемых результатов в таких условиях является одним из важнейших элементов решаемой в данном исследовании задачи. Обратимся к классическому определению прибыли ( П ) – это выручка ( G ) за минусом расходов (в нашем случае на использование факторов производства – Cf ):

П = G - Cf. (9)

Представим развернутую форму данного уравнения. Для этого введем ряд компонентов: p – агрегированная цена продукции лесопромышленного предприятия; с – агрегированная стоимость использования фактора производства (ресурса); Z(x1,x2,...,xn) — целе- вая функция задачи использования ресурсов (факторов производства). В свою очередь объем выпуска продукции G = p • F(x1, x2, ■■■, xn), или проще G = p • F(x), a Cf = c • Z(x1, x2,..., xn) или Cf = c • Z(x).

Учитывая, что ключевым элементом при оптимизации выпуска продукции является соответствие нормативным значениям получаемых эффектов, логично включить в формулу (9) элемент, отражающий санкции за несоблюдение установленных требований. Введем вектор d , компоненты которого устанавливают размер платы лесопромышленного предприятия за несоблюдение нормативных значений эффектов (при невыполнении третьего условия в (7)):

d = (di, d2 dm). (10)

При этом также необходимо ввести вектор ё , который будет определять выполняемость третьего условия в системе (7):

Г0,если !• (O J — O-) > 0, -7 [1,если Но 7 -о;) <0. J 1,2..... т, ( )

где O j и O j — компоненты векторов получаемых эффектов и нормативных ограничений для них соответственно.

Отличительной особенностью лесной отрасли является образование древесных отходов, выступающих в качестве вторичных древесных ресурсов, направляемых в производственный процесс повторно. Они могут быть использованы для получения продукции, в результате производства которой они образовались, или новых товаров. В лесной промышленности наиболее часто такие ресурсы применяются для выпуска продукции глубокой переработки древесины (плитные материалы, пеллеты, целлюлозно-бумажная продукция), а также в энергетическом направлении для покрытия отдельных внутренних потребностей. Таким образом, вторичные древесные ресурсы (W) дополняют поступающие ресурсы (факторы производства) предприятия в виде материальных ресурсов (N). Аналогичная ситуация происходит и с другими ресурсами (см. рис. 1). Пусть таких возвратных ресурсов на предприятии образуется r видов. Тогда к каждому виду ресурса xn будет добав- ляться r ресурсов: хп+1, хп+2 хп+г. Новая запись вектор-строки используемых ресурсов примет вид у, где у = (хп+г). Учитывая то, что предприятие будет нести расходы по использованию (переработке) возвратных ресурсов, изменения в записи коснутся как функции F(x), так и Z(x).

В соответствии с введенными дополнительными условиями модель оптимизации деятельности лесопромышленного предприятия определяется как нахождение максимума функции (12) на допустимом множестве решений (13):

П = v F(y) - с • Z(y) - d-e ,(12)

[ ^Г 0 т-(13)

IНут <ат(

Исходя из выдвигаемой авторами концепции, П в функциональной зависимости (12) – это не прибыль от реализации продукции, а чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, учитывая, что объем выплачиваемых налогов, штрафов и иных обязательных платежей в значительной степени определяется комплексом организационно-технических и экономических процессов, протекающих на предприятии, в частности объемом получаемой прибыли, уровнем негативных воздействий на природу, соблюдением разнообразных норм и правил, стоимостью имущества и т. д. По сути это также часть получаемых эффектов от использования ресурсов, что укладывается в представленную модель. Такой же логике подчиняются различные социальные программы, реализуемые предприятиями. Направляемые на них ресурсы приводят к получению разнообразных эффектов: мотивация персонала, повышенная лояльность населения, отсутствие конфликтов с местными сообществами и т. д. Всё это, как и взаимодействие с государством и окружающей средой, приводит к существенным эффектам, сказывающимся на производственно-экономических процессах внутри предприятия.

В конечном итоге конкурентоспособность и эффективность предприятий лесной промышленности определяются продуцируемыми эффектами. С учетом общемировых тенденций по переходу на принципы устойчивого развития необходимы совместные усилия бизнеса, общества и государства по изменению существующих подходов к своему функционированию. Требуются структурные преобразования и мотивация каждой из заинтересованных сторон всеми возможными способами. При этом наиболее часто в научной литературе (Бобылев, 2020; Hahn, Knoke, 2010) встречаются упоминания о необходимости отдельных государственных программ по стимулированию бизнеса к активному внедрению принципов устойчивого развития. Согласно авторскому мнению, такие программы являются важной составляющей, которая действительно позволит предприятиям модернизировать многие внутренние процессы. При этом формы поддержки со стороны государства могут быть различными – субсидии, снижение налогооблагаемой базы, выделение дополнительных ресурсов (лесозаготовительной базы) и т. д. В любом случае получаемые выгоды будут являться одним из продуцируемых эффектов, отраженных в (1). Таким образом, любые изменения, происходящие и прямо или косвенно воздействующие на лесопромышленные предприятия, найдут отражение в предложенной модели. В конечном итоге задача по оптимизации деятельности лесопромышленного предприятия будет решаться на практике с учетом множества входящих факторов и получаемых эффектов. Каждая отдельная бизнес-единица будет функционировать в рамках действующих ограничений с учетом возможных к получению эффектов.

Стимулирование к переходу на принципы устойчивого развития лесопромышленных предприятий со стороны государства сопряжено с установлением более жестких ограничений о * . При этом накладываемые ограничения должны одновременно сопровождаться методами позитивного стимулирования – мотивации. В этом случае получаемые положительные эффекты смогут перевесить сумму негативных, в том числе за счет синергетического эффекта и использования возвратных ресурсов.

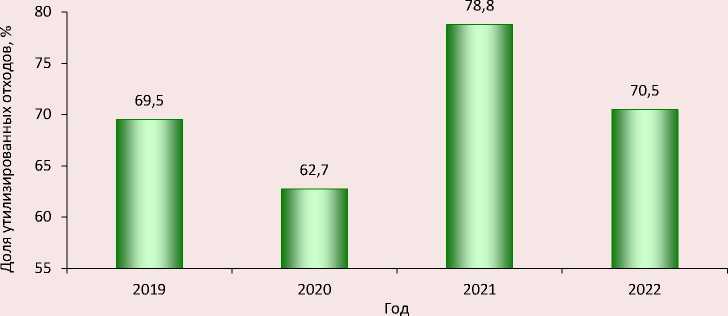

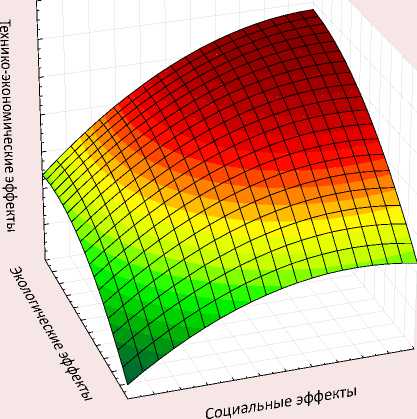

Важным следствием использования предлагаемой модели является достижение эффектов в трех областях: технико-экономической, экологической и социальной. Графически это может быть представлено 3D моделью поверхности отклика (выпуклый график функции; рис. 3 ).

Рис. 3. 3D модель достигаемых эффектов деятельности лесопромышленного предприятия

Источник: результаты авторского исследования.

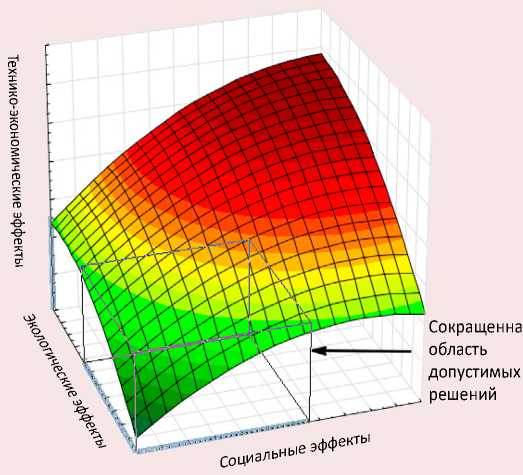

Рис. 4. Сокращение области допустимых решений при невыполнении условий разработанной модели

Сокращенная область допустимых решений

Источник: результаты авторского исследования.

Очевидно, что несоблюдение требований в части нормативных значений для эффектов, согласно уравнению (12), ведет к снижению всех эффектов. Также вполне логично, что ориентация на какой-либо один из аспектов в деятельности предприятия (например, только экономические результаты) приведет к сокращению других достигаемых результатов. Это, в свою очередь, скажется на потенциале достижения экономических эффектов. Таким образом, максимальный эффект одного из аспектов деятельности будет ограничен эффектами в других направлениях деятельности лесопромышленного предприятия. В этом случае область допустимых решений существенно сократится (рис. 4).

Полученная модель наглядно демонстрирует уменьшение области возможных решений для достижения эффектов. Таким образом, лесопромышленные предприятия заинтересованы в выполнении ограничений разработанной модели.

В целях практического использования представленной модели в государственном управлении лесной отрасли требуются изменения в нормативно-правовой базе. Они должны касаться, как было указано выше, стимулирования бизнеса для активного внедрения принципов устойчивого развития. Для этих целей требуются разработка и внедрение отдельных государственных программ с действенными инструментами поощрения ответственного бизнеса (субсидирование, выделение большего объема ресурсов и другие меры поддержки). Также изменения правовой базы должны быть ориентированы на ужесточение ограничительных мер в части выполнения экологических, социальных и экономических требований государственной политики (в разрезе устойчивого развития).

Отдельные лесопромышленные предприятия, ориентируясь на рассматриваемую модель и используя массив данных о собственном бизнесе, способны получать дополнительную информацию о возможностях развития и достигаемых эффектах от участия в социальном и экологическом направлениях деятельности. Таким образом, представленная модель служит основой для разработки стратегий развития бизнеса с учетом их изменяющихся приоритетов (с сугубо экономического на сбалансированное). Внедрение в работу предприятий требует предварительного анализа всех возможных его эффектов, ресурсов и ограничений, их соотнесения и комплекса расчетов, позволяющих оценить результативность потенциальных преобразований. Повсеместное распространение такого подхода требует детализированной методики, разработка которой является следующим этапом работы авторского коллектива.

Апробация и оценка эффектов от использования разработанной модели – сложная задача, требующая даже применительно к одному предприятию комплексного исследования с доступом к множеству данных, составляющих коммерческую тайну. Авторами была проанализирована практика внедрения отдельных принципов устойчивого развития в свою деятельность одним из ведущих лесопромышленных предприятий Красноярского края. По итогам практического исследования было выявлено, что происходящие изменения сопряжены с преобразованием технологической схемы, внедрением нескольких единиц высокопроизводительной техники с меньшим воздействием на окружающую среду, улучшением условий работы персонала, частичной модернизацией инфраструктуры, а также организацией выпуска новой продукции на основе не используемых ранее древесных отходов. Получаемые эффекты связаны с приростом производственно-экономических результатов, ростом заработной платы персонала, снижением воздействия на окружающую среду и рядом других положительных изменений.

Заключение

В рамках проведенного исследования была разработана модель оптимизации деятельности предприятий лесной отрасли с учетом перспектив перехода на принципы устойчивого развития. Она учитывает комплекс получаемых эффектов, влияющих на результирующий экономический параметр (прибыль), за счет использования разнообразных ресурсов. При этом деятельность предприятий подвержена комплексу ограничений, невыполнение которых существенно сокращает область допустимых значений для эффектов. Разработанная авторская модель представляет новизну исследования.

Также получена графическая модель потоков ресурсов на лесопромышленном предприятии. Она обобщает ряд общепризнанных подходов к описанию деятельности предприятия: оценка внешней среды, факторы производства, возвратные ресурсы и др. Данная модель акцентирует внимание на ресурсах, ограничениях и эффектах, получаемых лесопромышленными предприятиями. В совокупности с представленной характеристикой отдельных объектов внешней среды полученная модель может быть использована для дальнейших исследований взаимодействий и развития элементов модели.

Важнейшим результатом является наглядное подтверждение тезиса о необходимости серьезной работы по стимулированию бизнеса к внедрению концепции устойчивого развития. При этом работа в данном направлении должна строиться на ужесточении дополняющих друг друга ряда действующих ограничений и внедрении инструментов мотивации бизнеса. Представленный математический аппарат отражает комплекс технико-экономических, экологических и социальных зависимостей в процессах деятельности лесопромышленных предприятий.

Результаты, представленные в данной работе, могут быть полезны широкому кругу исследователей экономики лесного сектора и про- мышленности в целом. В прикладном аспекте результаты будут полезны прежде всего органам федеральной власти в части реализации программ по внедрению принципов устойчивого развития, а также нормотворчества в сфере промышленной политики. С учетом перспектив перехода на принципы устойчивого развития представленные результаты будут полезны руководству лесопромышленных предприятий, прежде всего крупных, в целях разработки актуальных стратегий и планов развития.

Список литературы Моделирование деятельности предприятий лесной отрасли с учетом перспектив перехода на принципы устойчивого развития

- Блам Ю.Ш., Машкина Л.В., Стойлова А.С. (2017). Детализация прогнозов по народнохозяйственной модели в натуральные показатели отраслевой модели (на примере лесного комплекса) // Экономика и управление инновациями. № 2. С. 66–77.

- Бобылев С.Н. (2020). Устойчивое развитие: новое видение будущего? // Вопросы политической экономии. № 1. С. 67–83.

- Буданов И.А. (2016). Проблемы перехода от производственной к воспроизводственной модели экономического развития России // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Т. 14. С. 37–64.

- Бутко Г.П., Поротников П.А., Тихонов Е.Д. (2013). Формирование системы управления конкурентоспособностью предприятий лесной промышленности // Лесной вестник. № 4. С. 165–168.

- Глазырина И.П., Фалейчик Л.М., Яковлева К.А. (2015). Социально-экономическая эффективность и «зеленый» рост регионального лесопользования // География и природные ресурсы. № 4. С. 17–25.

- Гордеев Р.В., Пыжев А.И. (2023). Лесная промышленность России в условиях санкций: потери и новые возможности // Вопросы экономики. № 4. С. 45–66.

- Григорьев И.В., Григорьева О.И. (2016). Эффективность лесопользования в России // Энергия: экономика, техника, экология. № 5. С. 24–30.

- Измайлова М.А. (2021). Устойчивое развитие как новая составляющая корпоративной социальной ответственности // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). Т. 12. № 2. С. 100–113.

- Ильина Е.А. (2021). Моделирование стратегии устойчивого развития промышленных предприятий // Организатор производства. Т. 29. № 3. С. 130–138.

- Коряков А.Г. (2012). Методические подходы к моделированию устойчивого развития промышленных предприятий // Вестник экономики, права и социологии. № 3. С. 36–40.

- Медведев С.О., Мохирев А.П., Герасимова М.М. (2020). Модели оптимизации выпуска продукции и выручки лесопромышленных предприятий в условиях устойчивого развития // Фундаментальные исследования. № 7. С. 59–63.

- Петров А.П. (2020). Индустриализации лесовосстановления нужна новая правовая и экономическая организация // Устойчивое лесопользование. № 3 (62). С. 5–6.

- Петров В.Н., Мякшин В.Н., Песьякова Т.Н. (2023). Методика оценки эффективности региональной инвестиционной политики субъектов Российской Федерации // Экономика региона. № 19 (1). С. 259–273. DOI: 10.17059/ekon.reg.2023-1-20

- Полянская О.А., Михайлова А.Е., Засенко В.Е. (2017). Экологизация производства как основа конкурентоспособности предприятий лесопромышленного комплекса // Петербургский экономический журнал. № 3. С. 76–84.

- Пыжев А.И. (2021). Исследования экономики лесного комплекса России: библиометрический анализ // Terra Economicus. Т. 19. № 1. С. 63–77. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-1-63-77

- Рогулин Р.С. (2021). Модель оценки эффективности формирования лесопромышленными предприятиями устойчивых цепочек поставок сырья // Journal of Applied Economic Research. Т. 20. № 1. С. 148–168.

- Терентьева В.Д., Савченко Е.Е. (2022). Развитие «зеленой» экономики в ЛПК регионов Сибири // Baikal Research Journal. Т. 13. № 1. DOI: 10.17150/2411-6262.2022.13(1).16

- Шелухина Е.А. (2014). Балансовые макроэкономические и микроэкономические математические модели эколого-экономических отношений в рамках устойчивого развития // Экономический анализ: теория и практика. № 14 (365). С. 20–31.

- Янь Ш. (2018). Повышение эффективности деятельности лесопромышленных предприятий на территории Российской Федерации // Системы. Методы. Технологии. № 1 (37). С. 130–135.

- Яруллина Г.Р. (2008). Моделирование сбалансированного роста в обеспечении устойчивого развития предприятия // Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. № 1 (10). С. 60–64.

- Amaral C., Pedro M.I., Ferreira D.C., Marques R.C. (2022). Performance and its determinants in the Portuguese municipal solid waste utilities. Waste Management, 139, 70–87. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.12.020

- Chang A.-Y., Cheng Y.-T. (2019). Analysis model of the sustainability development of manufacturing small and medium-sized enterprises in Taiwan. Journal of Cleaner Production, 207, 458–473. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.10.025

- Gadow K.V. (2000). Evaluating risk in forest planning models. Silva Fennica, 34(2). DOI: 10.14214/sf.639

- Hahn A., Knoke T. (2010). Sustainable development and sustainable forestry: Analogies, differences, and the role of flexibility. European Journal of Forest Research, 129(5), 787–801. DOI: 10.1007/s10342-010-0385-0

- Hahn A., Härtl F., Irland L., Kohler C., Moshammer R., Knoke T. (2014). Financially optimized management planning under risk aversion results in even-flow sustained timber yield. Forest Policy and Economics, 42, 30–41. DOI: 10.1016/j.forpol.2014.02.002

- Halonen M., Näyhä A., Kuhmonen I. (2022). Regional sustainability transition through forest-based bioeconomy? Development actors’ perspectives on related policies, power, and justice. Forest Policy and Economics, 142. DOI: 10.1016/j.forpol.2022.102775

- Hu D., Wang Y., Huang J., Huang H. (2017) How do different innovation forms mediate the relationship between environmental regulation and performance? Journal of Cleaner Production, 161, 466–476.

- Ibrahim M., Ferreira D., Daneshvar S., Marques R. (2019). Transnational resource generativity: Efficiency analysis and target setting of water, energy, land, and food nexus for OECD countries. Science of the Total Environment, 697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134017

- Laso et al. (2018). Assessing energy and environmental efficiency of the Spanish agri-food system using the LCA/DEA methodology. Energies, 11(12). DOI: 10.3390/en11123395

- Liang Y., Jin X., Taghvaee V. (2024). Sustainable development spillover effects among selected Asian countries: Analysis of integrated sustainability perspective. Socio-Economic Planning Sciences, 91. DOI: 10.1016/j.seps.2023.101781

- Medvedev S.O., Zyryanov M.A., Mokhirev A.P. et al. (2022). Russian timber industry: Current situation and modelling of prospects for wood biomass use. International Journal of Design and Nature and Ecodynamics, 17(5), 745–752.

- Mourao P.R., Martinho V.D. (2020). Forest entrepreneurship: A bibliometric analysis and a discussion about the co-authorship networks of an emerging scientific field. Journal of Cleaner Production, 256. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120413

- Niero M., Hauschild M.Z., Hoffmeyer S.B., Olsen S.I. (2017). Combining eco‐efficiency and eco‐effectiveness for continuous loop beverage packaging systems: Lessons from the Carlsberg circular community. Journal of Industrial Ecology, 21(3), 742–753 DOI: 10.1111/jiec.12554

- Porter M.E., Linde C.V.D. (1995). Toward a new conception of the environment competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97–118.

- Soviana S. (2015). Cooperative, social enterprise, and community-based enterprise: Competing, substituting, or complementing? Management and Organizational Studies, 2(2), 1–14. DOI: 10.5430/mos.v2n2p1

- Stern N.H. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.

- Xue H. et al. (2018). Reform and efficiency of state-owned forest enterprises in Northeast China as “social firms”. Journal of Forest Economics, 30, 18–33. DOI: 10.1016/j.jfe.2018.02.002