Моделирование двугорбых кривых вращения газа в осесимметричном гравитационном поле галактик

Автор: Пейч М.М., Морозов А.Г., Хоперсков А.В.

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Физика и астрономия

Статья в выпуске: 3 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты построения моделей галактических дисков с так называемыми двугорбыми кривыми вращения газа, когда имеются зоны резкого изменения круговой скорости. Такие модели допускают развитие сдвиговых гидродинамических неустойчивостей, в частности, центробежной неустойчивости и неустойчивости типа акустического резонанса. В построенных моделях внутренний пик скорости вращения связан с наличи- ем околоядерного звездного диска. Изучено влияние параметров модели как внутреннего, так и основного экспоненциального звездного диска на радиальные профили круговой скорости. Развит численный метод, обеспечивающий построение двугорбых кривых вращения с произвольными распределениями поверхностной плотности звездного диска. Сформирована выборка галактик с кривыми вращения, содержащими области резких отрицательных градиентов. Модели этих объектов предназначены для проведения вычислительных экспериментов, направленных на изучение образования спиральных структур вследствие развития гидродинамической неустойчивости. Мы выбрали объекты, кривые вращения которых в центральной области не могут быть смоделированы сфероидальными галактическими балджами, что указывает на наличие особых компонент в составных моделях звездного диска, похожих на околоядерные диски.

Галактики, кривые вращения, гидродинамические неустойчивости, декомпозиция, круговая скорость

Короткий адрес: https://sciup.org/149144550

IDR: 149144550 | УДК: 524.7-8 | DOI: 10.15688/mpcm.jvolsu.2023.3.7

Текст научной статьи Моделирование двугорбых кривых вращения газа в осесимметричном гравитационном поле галактик

DOI:

На сегодняшний день изучение биологических макрообъектов является приоритетным направлением в области биофизики. Исследование физических взаимодействий в биологических объектах позволяет понимать процессы, протекающие внутри живых организмов на молекулярно-атомарном уровне, и формировать фундаментальное представление об их свойствах.

Одним из таких объектов является липидная мембрана. Липидная мембрана выступает неотъемлемой частью клеточных структур, выполняющей барьерную функцию, тем самым регулирующей переход различных веществ внутрь или, наоборот, вовне. Данное свойство мембраны называется проницаемостью, изучение которой способствует развитию таких областей, как фармацевтика, синтетическая биология и биоматериалы [4].

Изучение электрофизических свойств липидных мембран прежде проводилось на практических моделях. Использование таких моделей сильно ограничено из-за сложной архитектуры мембран. В связи с этим большое распространение получило теоретическое исследование липидных мембран методом классической молекулярной динамики, которое активно используют в совокупности с практическими методами.

За последние десятилетия было разработано множество моделей изучения электрофизических свойств липидных мембран методом классической молекулярной динамики. С помощью существующих моделей стали доступны теоретические исследования свойств липидных мембран, невозможные прежде из-за малых пространственных размеров и быстрых временных масштабов многих процессов в биологических системах на молекулярном уровне. Одним из таких процессов, представляющим наибольший интерес с точки зрения прикладного применения, является процесс электропорации — образование гидрофобных пор в липидных мембранах [3; 10; 11].

Разработанные новые модели липидных мембран для использования в исследованиях in silico обладают большой гибкостью и позволяют применять различные типы липидов в бислое, встраивать белковые комплексы в структуру мембраны и погружать образованные липидно-белковые комплексы в растворы, содержащие различные ионы [9]. Такая вариативность позволяет изучать процесс электропорации, учитывая состав и структуру липидной мембраны, а также моделировать важное биологическое явление, связанное с электропорацией, — образование трансмембранных потенциалов [2; 8]. Трансмембранный потенциал (мембранный потенциал) играет важную роль в регуляции жизнедеятельности клетки и выполняет ключевую роль в передаче нервных импульсов между нейронами. С точки зрения моделирования мембранный потенциал достигается путем создания ионного дисбаланса на поверхностях мембраны или воздействием на липидную мембрану электрическим полем [6; 7]. При использовании внешнего электрического поля система начинает действовать как конденсатор. В более ранних работах было проведено моделирование с различными значениями напряженности поля, приложенного к системе со статичной порой в мембране, где вся система проявляет свойства конденсатора [5].

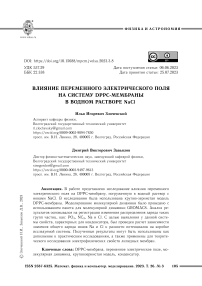

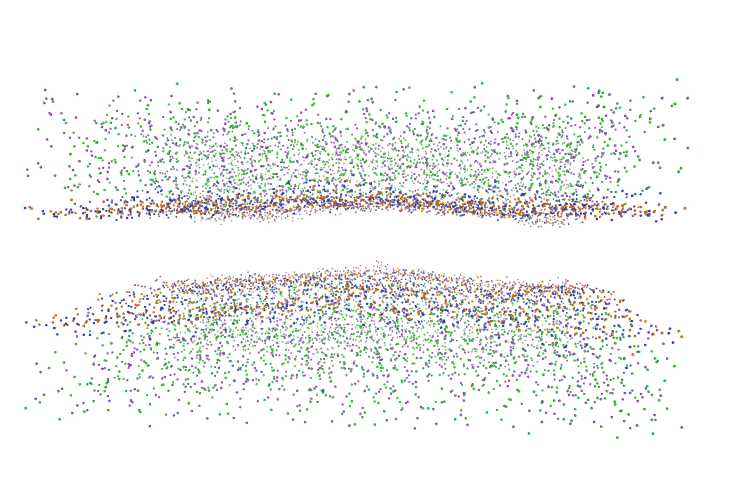

В данном исследовании была использована крупнозернистая (coarse-grained) Martini — модель бислоя липидной мембраны, каждый слой которой состоит из 1 000 липидов типа DPPC(1,2-Dipalmitoylphosphatidylcholine/1,2-дипальмитоилфосфатидилхолин). Представленная мембрана погружена в водный раствор с концентрацией ионов NaCl 1M. На рисунках 1, 2 представлено изображение данной модели.

Рис. 1. Крупнозернистая модель DPPC-мембраны. Частицы, окрашенные в синий (NC 3 ) и оранжевый (PO 4 ) цвет, гидрофильные участки липидных структур, формируют верхний и нижний листок мембраны, между ними (в пустом пространстве) заключены гидрофобные участки мембраны. За пределами мембраны расположен водный раствор с ионами Na и Cl фиолетового и зеленого цвета соответственно

Рис. 2. Полноатомарное представление ( снизу ) и крупнозернистая модель ( сверху ) DPPC-структуры

Моделирование молекулярной динамики было проведено с помощью GROMACS (версия 2021.4) с использованием силового поля martini22p. Предварительно осуществлена минимизация энергии, уравновешивание системы, моделирование без электрического поля и моделирование с приложенным электрическим полем. Минимизация энергии велась с максимальным количеством шагов — 5 000. Уравновешивание системы происходило в 2 этапа: в ансамбле с NVT (постоянное количество частиц, объем и температура); NPT (постоянное количество частиц, давление и температура). Во время первого этапа был использован термостат v-rescale при температуре 298,15 К 0 , на втором этапе — баростат Berendsen.

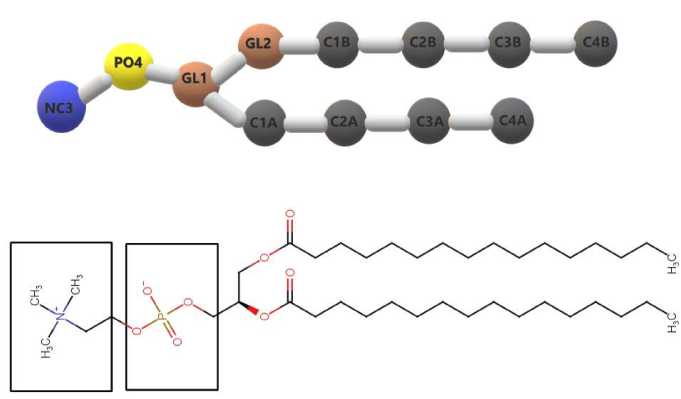

Во время основного моделирования молекулярной динамики к системе относительно плоскости Z (перпендикулярно мембране) было приложено переменное электрическое поле, действие которого описано по формуле:

(t — t 0 )2

Е (t) = Е о exp[--7 ] cos[ w (t — t o )], 2 0 2

где Е о — амплитуда напряженности электрического поля, равная 0,073 (В/нм); t 0 — время достижения пика амплитуды, равной 500 (пс); ω — угловая частота, равная 0,006283 (рад/с); σ — ширина импульса. Так как в данной работе используется переменное электрическое поле и значение о = 0, то исходя из (1) получаем:

Е (t) = Е о cos[ ^ (t — t 0 )].

На рисунке 3 представлен график приложенного электрического поля к мембране.

Рис. 3. График действия электрического поля с обозначенными моментами ( красным цветом ) регистрации изменения распределения заряда в системе ( β от 0 до 1)

Анализ результатов основывался на регистрации изменения распределения заряда в системе таких групп частиц, как: PO 4 , NC 3 , Na и Cl.

Расчеты осуществлялись с помощью MDAnalysis (библиотека Python для анализа траекторий на основе моделирования молекулярной динамики). При анализе результатов изменения распределения заряда таких групп частиц, как PO4 и NC3, был сделан вывод, что воздействие приложенного электрического поля на данные группы не вызывает значительного изменения распределения заряда. Такое поведение, предположительно, связано с отсутствием возможности NC3 и PO4 свободно перемещаться в системе, так как их движение ограничено положением в структуре мембраны.

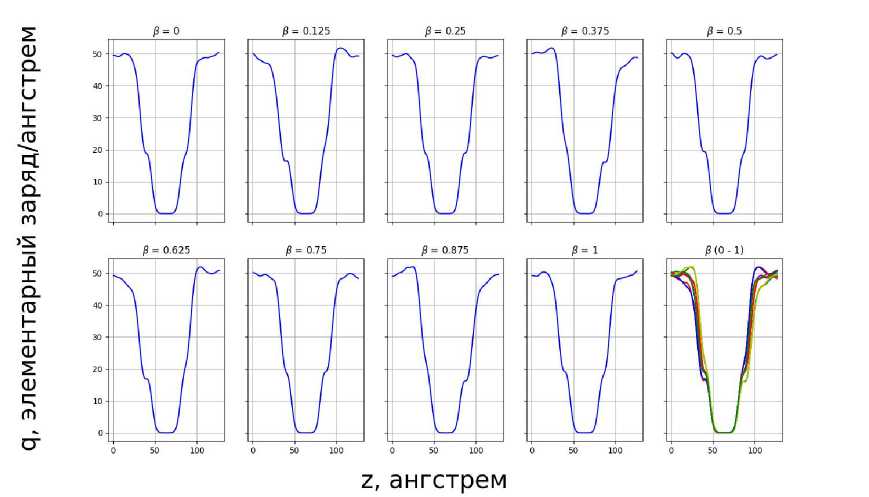

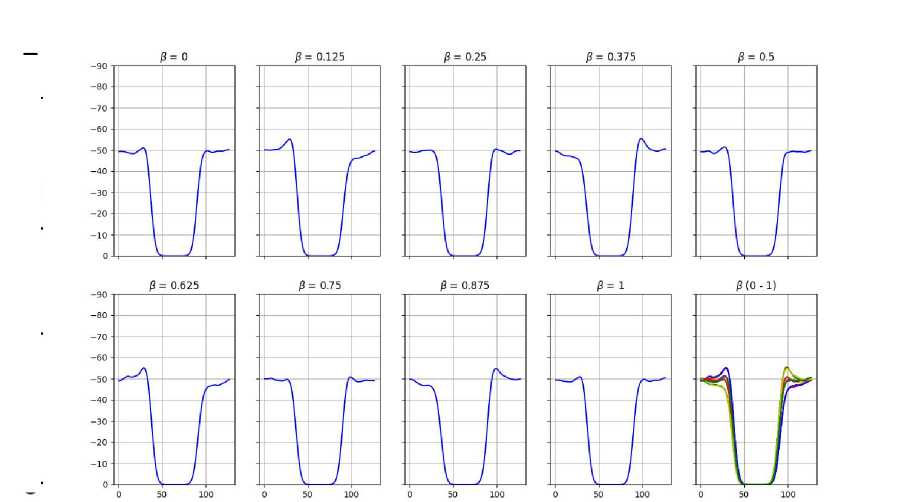

В свою очередь, группы Na и Cl, свободно перемещающиеся в системе, но при этом не проходящие через мембрану, в пиковые моменты амплитуды напряжения электрического поля накапливаются на поверхности мембраны, о чем свидетельствуют изменения распределения заряда, представленные на рисунках 4 и 5. В связи с этим сделан вывод, что данная система проявляет свойства, характерные для конденсатора.

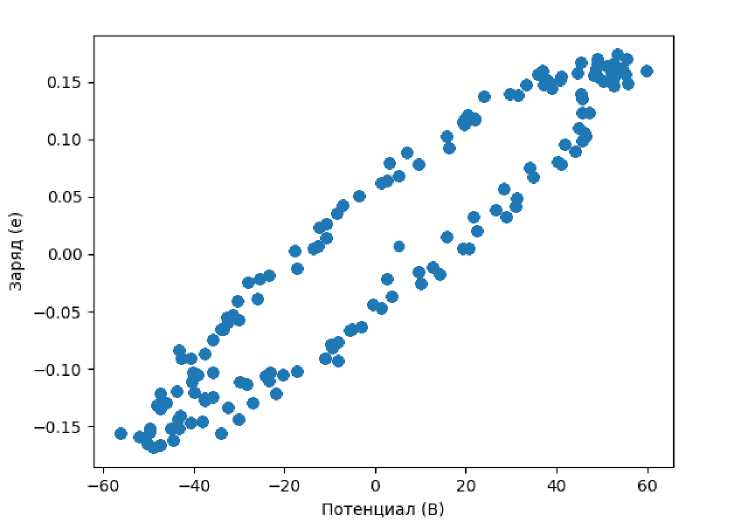

Также был проведен анализ зависимости общего заряда ионов Na и Cl от разности потенциала на коробке исследуемой системы. Результаты, представленные на рисунке 6, свойственны для мемконденсаторов (конденсаторы с эффектом памяти) и сопоставимы с результатами в более ранних работах [5].

В работе [5] рассматривается система, схожая с представленной в нашем исследовании, за исключением наличия в мембране постоянной нанопоры, через которую осуществляется переход ионов из одного водного отсека в другой. Авторы работы предлагают возможный механизм проявления свойств, характерных для мемконденсаторов у системы, связывая их появление с возможностью ионов переходить через мембрану. Результаты нашего исследования указывают, что система без нанопор также проявляет свойства, характерные для мемконденсаторов.

Рис. 4. Распределение заряда Na

q, элементарный заряд/ангстрем

z, ангстрем

Рис. 5. Распределение заряда CL

Рис. 6. Петля гистерезиса зависимости потенциала от заряда

Таким образом, на основе полученных результатов сделан вывод, что наша модель действует как система, проявляющая свойства мемконденсатора.

Для расчетов был использован кластер ВолгГТУ [1].

Список литературы Моделирование двугорбых кривых вращения газа в осесимметричном гравитационном поле галактик

- Afanas'ev V.L., Burenkov A.N., Zasov A.V., Sil'chenko O.K. Rotation of Inner Regions of Spiral Galaxies. Astrophysics, 1988, vol. 29, iss. 1, pp. 497-504. DOI: 10.1007/BF01005868

- Blumen W., Drazin P.G., Billings D.F.J. Shear Layer Instability of an Inviscid Compressible Fluid. Part 2. Journal of Fluid Mechanics, 1975, vol. 71, pp. 305-316. DOI: 10.1017/S0022112075002595

- Butenko M.A., Belikova I.V., Kuzmin N.M., Khokhlova S.S., Ivanchenko G.S., Ten A.V., Kudina I.G. Numerical Simulation of the Galaxies Outer Spiral Structure: The Influence of the Dark Halo Non-Axisymmetry on the Gaseous Disk Shape. Mathematical Physics and Computer Simulation, 2022, vol. 25, no. 3, pp. 73-83. DOI: 10.15688/mpcm.jvolsu.2022.3.5

- Criss R.E., Hofmeister A.M. Density Profiles of 51 Galaxies from Parameter-Free Inverse Models of Their Measured Rotation Curves. Galaxies, 2020, vol. 8, iss. 1, pp. 19. DOI: 10.3390/galaxies8010019

- Di Teodoro E.M., Posti L., Fall S.M., Ogle P.M., et al. Dark Matter Halos and Scaling Relations of Extremely Massive Spiral Galaxies from Extended H I Rotation Curves. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2023, vol. 518, iss. 4, pp. 6340-6354. DOI: 10.1093/mnras/stac3424

- Fridman A.M., Morozov A.G., Nezlin M.V., Snezhkin E.N. Centrifugal Instability in Rotating Shallow Water and the Problem of the Spiral Structure in Galaxies. Physics Letters A, 1985, vol. 109, iss. 5, pp. 228-231. DOI: 10.1016/0375-9601(85)90309-3

- Fridman A.M., Morozov A.G., Nezlin M.V., Pasha I.I., Polyachenko V.L., Rylov A.Yu., Snezhkin E.N., Rorgashin Yu.N., Trubnikov A.S. The Hydrodynamical Conception of the Spiral Structure Generation in the Galaxies with a "Kink" on the Rotation Curve. Observational Evidence of Activity in Galaxies: Proceedings of the 121st Symposium of the International Astronomical Union, Held in Byurakan, Armenia. International Astronomical Union. Symposium no. 121, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1987, pp. 147-157.

- Fridman A.M. Prediction and Discovery of New Structures in Spiral Galaxies. Physics-Uspekhi, 2007, vol. 50, no. 2, pp. 115-139. DOI: 10.1070/PU2007v050n02ABEH006210

- Fridman A.M. Prediction and Discovery of Extremely Strong Hydrodynamic Instabilities Due to a Velocity Jump: Theory and Experiments. Physics-Uspekhi, 2008, vol. 51, iss. 3, pp. 213-229. DOI: 10.1070/PU2008v051n03ABEH006470

- Fridman A.M., Snezhkin E.N., Chernikov G.P., Rylov A.Yu., Titishov K.B., Torgashin Yu.M. Over-Reflection of Waves and Over-Reflection Instability of Flows Revealed in Experiments with Rotating Shallow Water. Physics Letters A, 2008, vol. 372, iss. 27-28, pp. 4822-4826. DOI: 10.1016/j.physleta.2008.04.063

- Fridman A.M., Bisikalo D.V. The Nature of Accretion Disks of Close Binary Stars: Overreflection Instability and Developed Turbulence. Physics-Uspekhi, 2008, vol. 51, iss. 6, pp. 551-576. DOI: 10.1070/PU2008v051n06ABEH006583

- Fridman A.M., Yanchenko S.G. The Possible Origin of the Mini-Spiral in the Nuclear Disk of the Galaxy as a Result of the Super-Reflection Instability. Astronomy Reports, 2009, vol. 53, iss. 11, pp. 969-975. DOI: 10.1134/S1063772909110018

- Fridman A.M., Khoperskov A.V. Physics of Galactic Disks. Cambridge, Cambridge International Science Publishing, 2013. 754 p.

- Griv E., Gedalin M. Turbulent Viscosity and Lifetime of Saturn's Rings. Planetary and Space Science, 2006, vol. 54, iss. 8, pp. 794-807.

- Khoperskov A.V., Khrapov S.S. Instability of High-Frequency Acoustic Waves in Accretion Disks with Turbulent Viscosity. Astronomy and Astrophysics, 1999, vol. 345, no. 5, pp. 307-314.

- Khoperskov A.V., Just A., Korchagin V.I., Jalali M.A. High Resolution Simulations of Unstable Modes in a Collisionless Disc. Astronomy and Astrophysics, 2007, vol. 473, no. 1, pp. 31-40. DOI: 10.1051/0004-6361:20066512

- Khoperskov S.A., Khoperskov A.V., Eremin M.A., Butenko M.A. Polygonal Structures in a Gaseous Disk: Numerical Simulations. Astronomy Letters, 2011, vol. 37, no. 8, pp. 563-575. DOI: 10.1134/S032001081108002X

- Khrapov S., Khoperskov A., Korchagin V. Modeling of Spiral Structure in a Multi-Component Milky Way-Like Galaxy. Galaxies, 2021, vol. 9, iss. 2, pp. 1-28. DOI: 10.3390/galaxies9020029

- Kolesnichenko A.V. Jeans Instability of a Protoplanetary Circular Disk Taking into Account the Magnetic Field and Radiation in Nonextensive Tsallis Kinetics. Solar System Research, 2021, vol. 55, iss. 2, pp. 132-149.

- Kondrat'ev B.P. Theory of Potential. New Methods and Problems with Solutions. Moscow, Mir Publ., 2007. 512 p.

- Kuz'min N.M., Mustsevoi V.V., Khrapov S.S. Numerical Modeling of the Evolution of Unstable Modes of Jets from Young Stellar Objects. Astronomy Reports, 2007, vol. 51, no. 12, pp. 985-993. DOI: 10.1134/S 1063772907120037

- Landau L.D., Lifshicz E.M. Hydrodynamics. Moscow, Nauka Publ., 1986. 736 p.

- Lang P., Meidt S., Rosolowsky E., Nofech J., et al. PHANGS CO Kinematics: Disk Orientations and Rotation Curves at 150 pc Resolution. The Astrophysical Journal, 2020, vol. 897, iss. 2, article ID: 122. DOI: 10.3847/1538-4357/ab9953

- Marchuk A.A., Sotnikova N.Y. Two-Component Gravitational Instability in Spiral Galaxies. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2018, vol. 475, iss. 4, pp. 4891-4910. DOI: 10.1093/mnras/sty 100

- Morozov A.G. Generation of Spiral Structure in the Flat Galaxies with Double-Hunched Curve of Rotation. Astronomical Journal, 1979, vol. 56, no. 3, pp. 498-503.

- Morozov A.G., Khoperskov A.V. Physics of Disks. Volgograd, VolSU, 2005. 422 p.

- Mustsevoi V.V., Khoperskov A.V. Linear Stability Analysis of Double-Flow Accretion. Soviet Astronomy Letters, 1991, vol. 17, no. 2, pp. 119-122.

- Nezlin M.V., Snezhkin E.N. Rossby Vortices, Spiral Structures, Solitons: Astrophysics and Plasma Physics in Shallow Water Experiments. Springer, 1993. 227 p.

- Polyachenko E.V., Shukhman I.G. Effect of Inner Lindblad Resonance on Spiral Density Waves Propagation in Disc Galaxies: Reflection over Absorption. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, vol. 483, iss. 1, pp. 692-703. DOI: 10.1093/mnras/sty3005

- Sanders R.H., Noordermeer E. Confrontation of Modified Newtonian Dynamics with the Rotation Curves of Early-Type Disc Galaxies. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2007, vol. 379, iss. 2, pp. 702-710. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.11981.x

- Sellwood J.A., Masters K.L. Spirals in Galaxies. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 2022, vol. 60, article ID: 36. DOI: 10.1146/annurev-astro-052920-104505

- Shang H., Liu C.-F., Krasnopolsky R., Wang L.-Y. A Unified Model for Bipolar Outflows from Young Stars: Kinematic Signatures of Jets, Winds, and Their Magnetic Interplay with the Ambient Toroids. The Astrophysical Journal, 2023, vol. 944, iss. 2, article ID: 230. DOI: 10.3847/1538-4357/aca763

- Stepanyants Yu.A., Fabrikant A.L. Propagation of Waves in Hydrodynamic Shear Flows. Soviet Physics Uspekhi, 1989, vol. 32, pp. 783-805. DOI: 10.1070/PU1989v032n09ABEH002757

- Sofue Y. Rotation Curve Decomposition for Size-Mass Relations of Bulge, Disk, and Dark Halo Components in Spiral Galaxies. Publications of the Astronomical Society of Japan, 2016, vol. 68, iss. 1, article ID: 2. DOI: 10.1093/pasj/psvl03

- Swaters R.A., Sancisi R., Hulst J.M., Albada T.S. The Link Between the Baryonic Mass Distribution and the Rotation Curve Shape. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2012, vol. 425, iss. 3, pp. 2299-2308. DOI: 10.1111/j. 1365-2966.2012.21599.x

- Torgashin Yu., Omurkanov T. Large Scale Hydrodynamic Modes of Oscillations in Gaseous Disks of Flat Galaxies with a Kink on Rotation Curves. Open Astronomy, 2018, vol. 27, iss. 1, pp. 278-289. DOI: 10.1515/astro-2018-0031

- Toropina O.D., Bisnovatyi-Kogan G.S., Moiseenko S.G. Numerical MHD Simulation of Laboratory Jets in a Toroidal Magnetic Field. Astronomy Reports, 2023, vol. 67, no. 1, pp. 3-14.

- Zobnina D.I., Zasov A.V. Galaxies with Declining Rotation Curves. Astronomy Reports, 2020, vol. 64, no. 4, pp. 295-309. DOI: 10.1134/S1063772920050054

- Vukcevic M. The Effect of a Spiral Density Wave on the Galaxy's Rotation Curve, as Applied to the Andromeda Galaxy (M31). Universe, 2022, vol. 8, iss. 10, pp. 522. DOI: 10.3390/universe8100522

- Whitehead H.W., Matthews J.H. Studying the Link Between Radio Galaxies and AGN Fuelling with Relativistic Hydrodynamic Simulations of Flickering Jets. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2023, vol. 523, iss. 2, pp. 2478-2497. DOI: 10.1093/mnras/stadl582