Моделирование и имитация костной пластики в зубном протезе с использованием фиксирующего мини-винта под воздействием удара

Автор: Джеббар Н., Бачири А., Бенали Б., Кучумов А.Г., Бенхадду А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (106) т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Костная пластика – это хирургическая процедура, при которой недостающая кость замещается материалом из собственного тела пациента, искусственным или натуральным заменителем. Костная пластика возможна потому, что костная ткань обладает способностью к полной регенерации, если ей предоставить пространство, в котором она должна расти. По мере роста естественной кости она, как правило, полностью замещает материал трансплантата, в результате чего образуется полностью интегрированный участок новой кости. Целью данного исследования было проанализировать и сравнить распределение напряжений и деформаций между винтами с полной и неполной резьбой при фиксации костного трансплантата. В рамках данного исследования поле напряжений оценивалось численно методом трехмерных конечных элементов с использованием расчетного кода Abaqus. Аутогенный костный трансплантат применялся в области, где объем кости был недостаточен для обеспечения хорошей фиксации имплантата в челюстной кости. Этот костный блок стягивается винтами с разной длиной резьбы. Воздействие имитирует механический удар, оказываемый на костный трансплантат и на кость после удара или несчастного случая с пациентом. В этом заключается оригинальность данной работы. Различные способы костной пластики могут быть предложены для увеличения высоты доступной кости или ее ширины в одном или нескольких секторах для установки зубных имплантатов. Костный трансплантат фиксируется винтами различной формы в случае блоков. Наибольшие эквивалентные напряжения обусловлены ударом снаряда под углом + 30 °, а также формой винта. Максимальная интенсивность напряжений в винте с полной резьбой остается относительно низкой, по сравнению с винтом с неполной резьбой – 77 %. Такое снижение напряжений, вероятно, связано с уменьшением количества витков резьбы в винте. Наибольшее напряжение приходится на середину первого винта, что, вероятно, связано с изгибом последнего под действием косых и горизонтальных нагрузок. Два винта 2 и 3, ведут себя практически одинаково, они находятся в состоянии сжатия, а максимальные напряжения расположены на уровне первой резьбы винта.

Биомеханика, костный трансплантат, зубной протез, аутотрансплантат, мини-винт

Короткий адрес: https://sciup.org/146282996

IDR: 146282996 | УДК: 531/534: [57+61] | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2024.4.02

Текст научной статьи Моделирование и имитация костной пластики в зубном протезе с использованием фиксирующего мини-винта под воздействием удара

RUSSIAN JOURNAL OF BIOMECHANICS

Конечная цель костной пластики заключается в замене нормального объема и структуры кости на здоровую, хорошо васкуляризованную кость, которая будет подвергаться нормальному ремоделированию.

Идеальный костный трансплантат, независимо от цели, будь то наращивание альвеолы для протезирования или реконструкция нижней челюсти, должен иметь гистологию кости, не отличающуюся от исходной местной ткани. Идеальный трансплантат будет регенерировать кость, а не восстанавливать ее [1]. Многие клиницисты ищут более простые хирургические процедуры перед имплантацией, которые доставляют меньше неудобств пациенту, но при этом способны создать оптимальные условия для установки имплантата. Различные методы увеличения объема костной ткани используются для создания достаточного объема кости для надежного встраивания эндостеозных имплантатов в сильно ресорбированный верхний челюстной отдел. Для хорошего приживления трансплантата необходима адекватная фиксация и иммобилизация костного трансплантата. В частности, металлические пластины и винты стали рутинной практикой для фиксации костных трансплантатов в предим-плантационной хирургии [2; 3]. Несмотря на то, что существует множество различных методик, позволяющих обеспечить достаточный объем кости для дентальной имплантации, таких как направленная регенерация кости, методы расщепления гребня или дистракционный остеогенез, аутогенная костная пластика может быть предпочтительнее из-за ее остеогенного потенциала [4; 5]. Добавление тонкого фрагмента кортикальной кости на уровне дна носа при восстановлении альвеолярной расщелины позволяет отделить слизистую оболочку носа от отменного костного трансплантата [6]. Это предотвращает вытекание костного трансплантата в полость носа, если слизистая оболочка носа не полностью запечатана. Кроме того, эта структура образует дополнительную стенку в области расщелины для размещения губчатого трансплантата. В долгосрочной перспективе это может обеспечить лучшую высоту альвеолярной кости и симметричные пирамидальные отверстия для поддержки алярных крыльев. Однако эта техника увеличивает время, необходимое для заборов костной ткани, и усложняет трансплантацию с гингивопериостопласти-кой, особенно из-за менее эффективной васкуляризации кортикальной кости [7]. Это повышает риск плохой интеграции кортикального костного трансплантата и полной потери трансплантата. Предварительное исследование Томаса Вандепутта и соавт. показало, что добавление кортикального костного трансплантата для реконструкции дна носа не увеличивает риск осложнений в течение 6 месяцев после трансплантации. Долгосрочные преимущества, такие как высота альвеолы и симметрия перфорационного отверстия, должны быть проанализированы для изучения вклада этой техники [8]. Целью данного исследования было оценить разницу в распределении напряжений и деформаций между винтами с полной и неполной резьбой, фиксирующими костный трансплантат в различных компонентах зубной конструкции под разными углами удара. Результаты получены численно методом конечных элементов с использованием программного обеспечения Abaqus 6.14.

Костная пластика

При костной пластике используется кость, полученная от того же человека, что и трансплантат. Кость берется из таких областей, как подвздошный гребень, симфиз нижней челюсти (подбородочная область) или передняя ветвь нижней челюсти (короноид-ный отросток) (рис. 1). Близость донорского и реципи-ентного участков сокращает время и стоимость операции. Удобный хирургический доступ, низкая заболеваемость, отсутствие необходимости пребывания в стационаре, минимальный дискомфорт в донорском месте и отсутствие кожных рубцов – дополнительные преимущества, делающие внутриротовые донорские участки более предпочтительными, чем подвздошный гребень бедра. Недостатком аутологичных трансплантатов является необходимость в дополнительном хирургическом участке, что, по сути, добавляет еще одно потенциальное место для послеоперационной боли и осложнений [9].

Хирургическое вмешательство

Костная пластика используется по ряду других причин, в том числе для увеличения объема костной ткани в челюсти. Это особенно важно, когда костной ткани недостаточно для установки зубного имплантата.

Материал для костного трансплантата может быть взят у пациента на втором внутриротовом хирургическом участке (аутогенный костный трансплантат) или из внешнего источника, или от донора (аллогенный костный трансплантат), животных, или более синтетических материалов (ксеногенный костный трансплантат) (рис. 2). Успех костной пластики определялся отсутствием инфекции [10].

Материалы и методы

Геометрическая модель

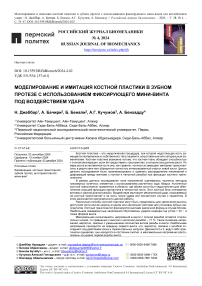

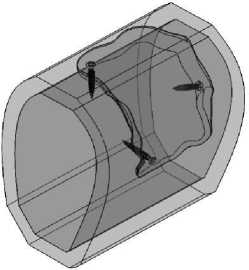

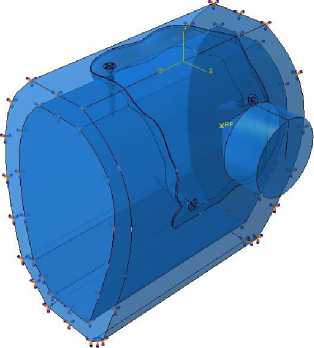

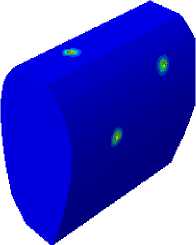

Кость была смоделирована как губчатое ядро, окруженное кортикальным слоем (рис. 3). Ширина и высота модели кортикальной кости составляли 15,8 и 23,5 мм соответственно. Толщина ее верхней части составляла 2 мм.

Рис. 1. Места забора костных трансплантатов в нижней челюсти

а б в

Рис. 2. Установка костного трансплантата у пациентов с недостаточным объемом кости: а – извлечение костного трансплантата; б – заготовленный костный трансплантат;

в – реконструкция верхнечелюстного дефекта

Рис. 3. Компоненты кости

Челюстная кость устроена так же, как и все кости человеческого тела. Она состоит из двух видов тканей:

-

• кортикальная ткань: также называется базальной частью, которая является наиболее минерализованной и твердой частью. Это ткань, которая обладает большей механической прочностью и большей плотностью;

-

• губчатая ткань: внутренняя часть кости, которая, как следует из названия, похожа на губку. Именно эта часть придает костям гибкость, выступая в роли амортизатора (см. рис. 3). Окружающая кость также должна быть достаточно плотной и качественной. Однако, когда один или несколько зубов отсутствуют, альвеолярная кость рассасывается механически и естественным образом. Поэтому

может оказаться, что объем кости недостаточен для установки имплантата. В этом случае хирург-стоматолог должен провести костную пластику.

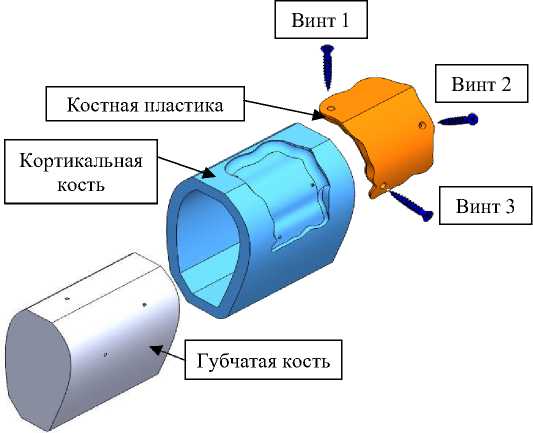

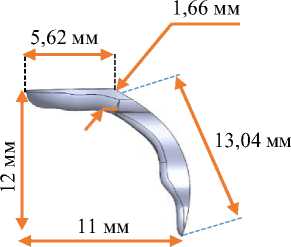

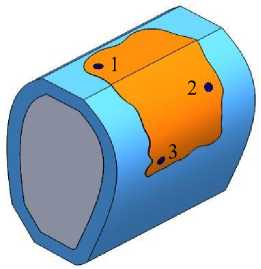

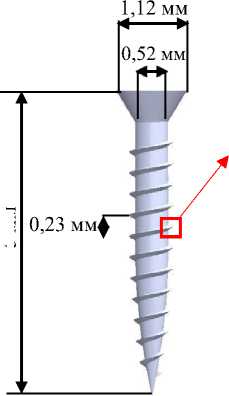

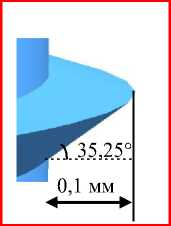

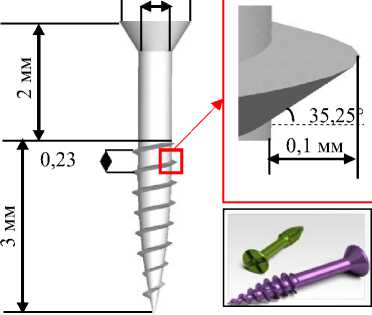

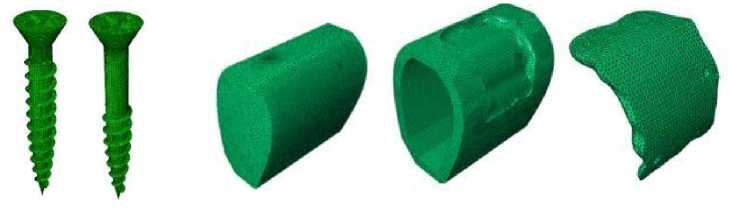

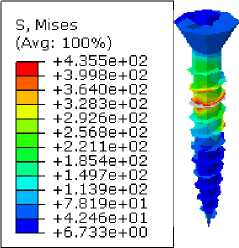

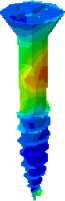

На рис. 4 подробно показано расположение, а на рис. 5 и 6 размеры винта с полной и неполной резьбой, а также угол наклона и глубина шага, используемые в данном исследовании. Кость фиксируется простым сжатием в случае сколов или одним или несколькими винтами из нержавеющей стали 316 L в случае блоков. Этот винт будет удален во время установки зубного имплантата через 6–8 месяцев после костной пластики или может быть оставлен на месте, если он не мешает установке зубного имплантата.

Таблица 1

Механические свойства различных деталей, используемых в зубном протезе

|

Части |

Материал |

Модуль Юнга Е , ГПа |

Коэффициент Пуассона υ |

Плотность ρ, кг/м 3 |

Предел упругости R e , МПа |

|

Кортикальная |

Кость |

14,7 |

0,3 |

1740 |

130 |

|

Костный трансплантат |

14,7 |

0,3 |

1740 |

130 |

|

|

Губчатая |

1,37 |

0,3 |

800 |

15 |

|

|

Винт |

Нержавеющая сталь 316 L |

197 |

0,3 |

7500 |

500 |

а б

Рис. 4. Вид изнутри ( a ); сборка модели ( б )

Кость и винт были смоделированы с помощью программы SolidWorks 2020 ( SIMULIA , Dassault Systems , Франция), а затем экспортированы в программу Abaqus ( ver . 6.14, SIMULIA , Dassault Systemes , Франция),) с использованием метода конечных элементов.

Свойства материалов

Для каждого из материалов определены такие механические свойства, как плотность, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, а также предел упругости. Механические и физические характеристики различных компонентов настоящего исследования сгруппированы в табл. 1.

Граничные условия

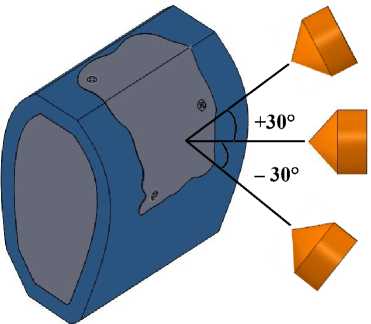

На рис. 7 показаны граничные условия анализируемой модели. Таким образом, предполагается, что кортикальная кость зафиксирована с обеих сторон без смещения или вращения по трем осям, а ударный элемент имеет однократное смещение по оси x с различными углами (– 30 °, 0 °, + 30 °). Удар – это результат воздействия на костный трансплантат травмирующего предмета, например, удара или оружия.

Сеточная модель

Различные компоненты были скомпонованы в линейные тетраэдрические элементы с четырьмя узлами (рис. 8). Вблизи сингулярностей, то есть на границе кости и винта, где наблюдается разрыв материала и механических свойств, необходимо уточнить сетку в этой зоне, чтобы достичь большей точности. Трехмерные сетки более грубые, чем сетка поверхность взаимодействия кость/винт, чтобы размер матричных систем не превышал возможности современных компьютеров (особенно для сложных нелинейных расчетов). Количество элементов и узлов, использованных в данном исследовании, приведено в табл. 2.

Результаты

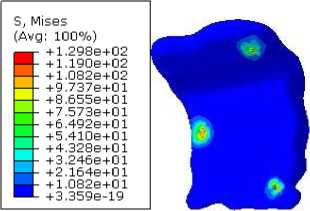

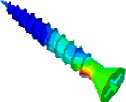

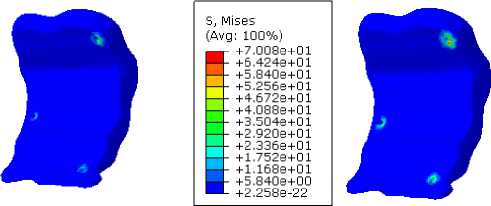

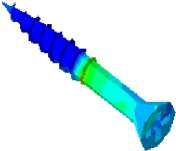

Распределение эквивалентных напряжений в конструктивных элементах с винтом с полной резьбой при различных углах наклона ударного узла

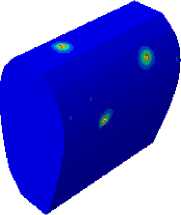

На рис. 9 представлено распределение и величина эквивалентных напряжений в костном трансплантате, кортикальной и губчатой кости для трех углов наклона ударного элемента (– 30 °, 0 ° и + 30 °). Для увеличения высоты имеющейся кости или ее ширины в одном или нескольких секторах для установки зубных имплантатов могут быть предложены различные способы костной пластики. Костный трансплантат используется для восстановления челюстной кости. В случае с блоками кость фиксируется одним или несколькими винтами с полной резьбой. Независимо от угла наклона ударного

5 мм

Рис. 5. Винт с полной резьбой

Рис. 7. Граничные условия для исследуемой модели

1,12 мм

◄-----*1

0,52 мм

Рис. 6. Винт с неполной резьбой

Таблица 2

Количество элементов и узлов для каждой детали

|

Часть |

Количество узлов |

Количество элементов |

|

Кортикальная кость |

37 237 |

177 751 |

|

Костный трансплантат |

6 703 |

31 027 |

|

Губчатая кость |

59 356 |

330 115 |

|

Винт с полной резьбой |

725 |

2 461 |

|

Винт с неполной резьбой |

680 |

2 170 |

|

Ударник конический |

5 277 |

5 312 |

– 30 °

0 °

+ 30 °

Sj Mises

(Avg: 100%)

+7.012e + 01

+6.4276+01

--+5.8436 + 01

--+5.2596+01

--+4.6746 + 01

--+4.0906+01

--+3.5066 + 01

--+2.9226 + 01

--+2.3376 + 01

--+1.7536 + 01

+1.1696 + 01

+5.B436+00 + 2.B56S-23

Sj Mises

(Avg: 100%)

г +9.7386+01 +8.927e+01

--+8.1156 + 01 --+7.3046 + 01 --+6.4926 + 01 --+5.6816 + 01

--+4.869e+01

--+4.0586 + 01 --+3.2466 + 01 --+2.4356 + 01 — - +1.6236 + 01 ■ - +8.1156 + 00 +1.3796-21

Sj Mises (Avg: 100%)

+4.800e+01 +4.400e+01

+4.0006+01

+3.600e+01 +3.2006+01 +2.8006+01 +2.4006+01 +2.0006+01 + 1.6006+01 + 1.2006+01 +8.0016+00 +4.0006+00 +0.0006+00

б

8, Mises (Avg: 100%)

+8.160e+01 +7.4806+01 +6.8006+01 +6.1206+01 +5.4406+01 +4.7606+01 +4.0806+01 +3.400e+01 +2.7206+01 +2.040e+01 + 1.360e+01 +6.800e+00 +0.0006+00

S, Mises (Avg: 100%) —- +5.214e+00 --+4.779e+00 --+4.345e+00 --+3.910e+00 --+3.476e + 00 --+3.041e + 00 --+2.607e + 00 --+2.172e + 00 --+ 1.738e+00 --+1.303e+00 --+8.690e-01 ■ - +4.345e-01 +0.000e+00

S, Mises

(Avg: 100%)

+0.470S+OO ■ - +7.7716 + 00 — +7.065e+00 — +6.358e+00 — +5.652e+00 --+4.9456+00 — - +4.2396+00 --+3.5326+00 — +2.8266+00 --+2.1196+00 ■ - +1.4136+00 ■ - +7.0656-01

+0.0006+00

Sj Mises (Avg: 100%)

+ 1.075e+01 +9.8586+00 +8.9626+00 +8.066e+00 +7.1706+00 +6.2746+00 +5.377e+00 +4.4816+00 +3.5 85 6+00 +2.6896+00 + 1.7926+00 +8.9626-01 +3.1616-24

в

Рис. 9. Распределение эквивалентных напряжений в кости для трех углов ударной волны: а – костный трансплантат; б – кортикальная кость; в – губчатая кость

б

д

а

в

г

Рис. 8. Сетка из различных частей: а – винт с полной резьбой; б – винт с неполной резьбой; в – костная ткань; г – кортикальная кость; д – костный трансплантат

элемента, видно, что максимальные напряжения локализуются в местах контакта винта с костью. По мере удаления от областей имплантации эквивалентные напряжения достигают низких или нулевых значений.

Также отмечается, что при выталкивании ударного элемента под углом + 30 ° возникают напряжения высокой интенсивности, это связано с блокированием ударного элемента подбородком нижнечелюстной

– 30 °

0 °

0 °

S3 Mises

(Avg: 100%)

+ 2.628e + 02

+2.4136+02

--+2.1976+02

--+1.9826+02

--+1.7666 + 02

--+1.5516+02

--+1.3356 + 02

--+1.1206 + 02

--+9.0456+01

--+6.8916 + 01

— +4.7366 + 01

+ 2.5826 + 01

+ 4.2726 + 00

S, Mises (Avg: 100%)

=- +2.670e+02

+2.452e+02

--+2.233e+02

--+2.0146+02

--+1.7966+02

--+1.5776+02

--+1.3586+02

--+1.1406+02

--+9.2086+01

--+7.0216+01

+4.8346+01 +2.6476+01

+4.6U16+UU

S, Mises (Avg: 100%)

Sj Mises

(Avg: 100%)

+3.2296 + 02

+2.9646 + 02

+2.6996 + 02

+2.4346 + 02

+2.1706 + 02

+ 1.9056 + 02

+ 1.6406 + 02

+ 1.3756 + 02

+ 1.1116 + 02

+8.4576 + 01 +5.8096+01 +3.1616+01 + 5,13 66 + 08

S, Mises (Avg: 100%)

+3.566e+02 + 3.2736+02 + 2.981e+02 + 2.6386+02 + 2.3956+02 + 2.1026+02 + 1.8106+02 + 1.5176+02 + 1.2246+02 + 9.315e+01 + 6.3886+01 + 3.4616+01 + 5.3396+00

б

в

+ 2.999e+02 ■ - +2.753e+02 --+ 2.508e+02 --+ 2.262e+02 --+ 2.016e+02 --+ 1.770e+02 --+ 1.524e+02 --+ 1.278e+02 --+1.033e+02 --+ 7.867e+01

+ 5.4086+01 + 2.950e+01 + 4.916e+00

8, Mises (Avg: 100%)

+3.7366 + 02

--+3.4306 + 02

--+3.1236 + 02

--+2.816e + 02

--+2.510e + 02

--+2.203e + 02

--+1.8976 + 02

--+1.5906 + 02

--+1.2836 + 02

—I- +9.7686 + 01

+6.702e + 01

+3.636e+01

+5.6966 + 00

Рис. 10. Распределение эквивалентных напряжений в трех винтах для трех углов наклона ударного элемента: а – винт 1; б – винт 2; в – винт 3

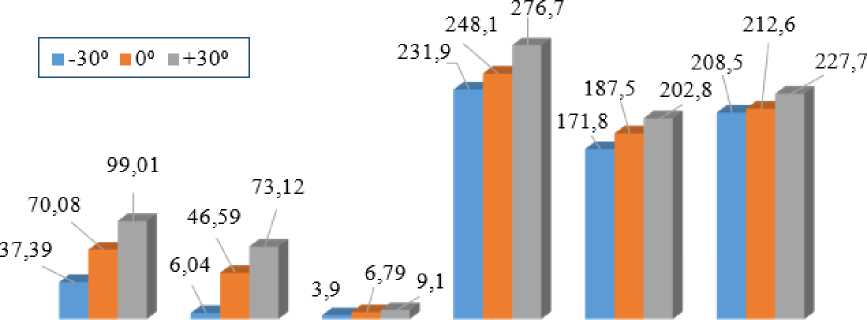

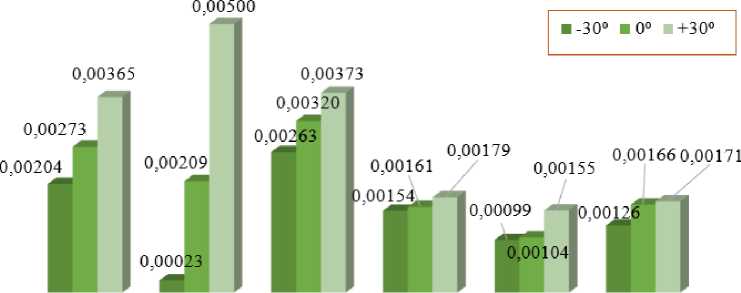

Рис. 11. Гистограмма, показывающая уровень максимальных эквивалентных напряжений в трех полностью закрученных винтах для трех углов наклона ударного элемента

Sj (Mises (Avg: 100%)

– 30 °

0 °

+ 30 °

43.7398401 +3.428e+01 +3.1168+01 +2.8048+01 +2.4938 + 01 +2.1818 + 01 + 1.8708 + 01 + 1.5588 + 01 + 1.2468 + 01 +9.3488+ 00 +6.2328+00 +3.1168 + 00

+4.3568-25

а

5., Mises

(Avg: 100%)

+9.9016+01

+9.0766+01 +8.2518+01 +7.4268+01 +6.6018+01 +5.7758+01 +4.9506+01 +4.1256+01 +3.8006+01 +2.4758+01 + 1.6506+01 +8.2516+00 + 1.3556-20

Sj Mises (Avg: 100%)

43.5246400

43.0216400

42.5176400

42.0146400

41.5106 400

41.0076400

45.0356-01

40.0006400

+ 6.0426400

+5.53 8e 4 О 0 45.0356400 44.5316400 44.0286400

8, Mises

(Avg: 100%)

44.6598401 44.271e.401

--43.El82e.401 -- 43.4946401 -- 43.1068-401 — - 42.7 188401 — - 42.329e.401 H- 41.9418401 41.553e.401

M- 41.1656-401 47.765e.400 43.882e.400 40.000e400

б

S, Mises

(Avg: 100%)

+7.312e + 01

+6.703e + 01

+6.094e + 01

+5.4S4e + 01

+4.S75e + 01

+4.2656 + 01 +3.6566+01 +3.0476 + 01

+2.4376 + 01

+ 1.S2S6 + 01 + 1.2196 + 01

+6.0946 + 00 +4.0276-1S

S, Mises (Avg: 100%)

+3.9046+00

+3.5796 + 00

+3.2546 + 00

+2.928e + 00

+2.6036 + 00

+2.2776 + 00

+ 1.9526 + 00

+ 1.6276 + 00

+ 1.3016 + 00

+9.7616-01

+6.5076-01

+3.2546-01

+0.0006 + 00

в

3, Mises (Avg: 100%)

+9.1016+00 +8.3426+00 +7.5046+00 + 6.8266+00

+6.067e+00 +5.309e+00 +4.5506+00 +3.7926+00 +3 ,034e+00 +2.2756+00 + 1.5176+00 +7.584e-01 +0.000e+00

Рис. 12. Распределение эквивалентных напряжений в кости для трех углов воздействия: а – костный трансплантат; б – кортикальная кость; в – губчатая кость кости, что справедливо для трех компонентов (костного трансплантата, кортикальной и губчатой кости). Эквивалентные напряжения постепенно уменьшаются от трансплантата к губчатой кости.

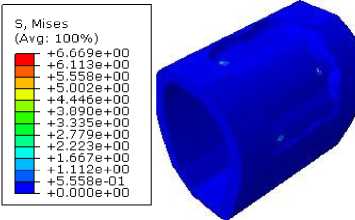

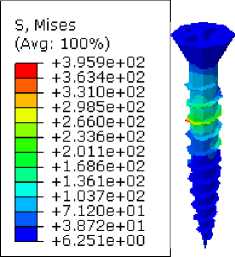

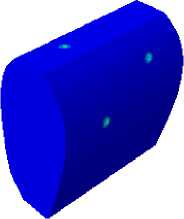

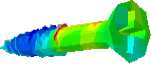

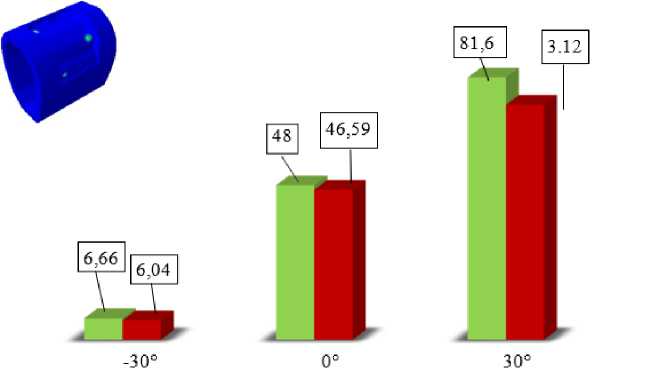

На рис. 10 показаны распределение и интенсивность эквивалентных напряжений в трех идентичных винтах с полной резьбой (см. рис. 4). Данные напряжения, возникающие в трех винтах, численно определены методом конечных элементов как функция угла наклона ударного элемента. Независимо от положения винта видно, что наибольшие эквивалентные напряжения возникают при ударе снаряда под углом + 30 °. Независимо от угла падения ударного элемента, мы видим, что наибольшее напряжение приходится на середину первого винта (1), что, вероятно, связано с изгибом последнего под действием сдвиговых и горизонтальных нагрузок. Два винта (2 и 3) ведут себя практически одинаково, они находятся в состоянии сжатия, а максимальные напряжения локализованы на первой резьбе винта. Максимальное напряжение третьего винта (3) равно 80 % от максимального напряжения второго винта (2).

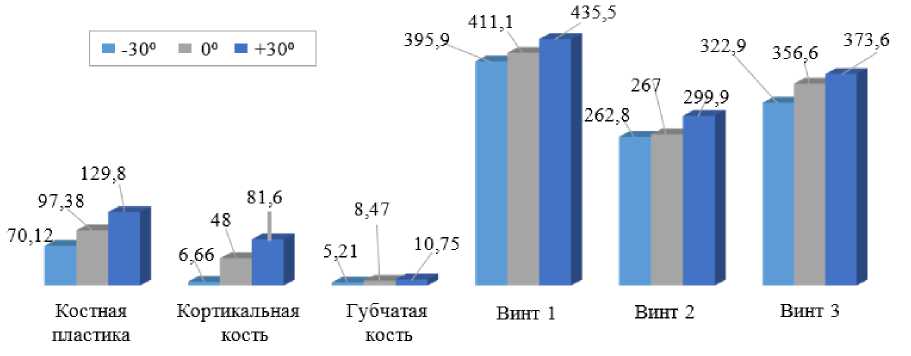

На рис. 11 показано изменение эквивалентных напряжений в кости и трех винтах с полной резьбой для различных углов наклона ударной части. Численные результаты, показывают, что самые низкие напряжения локализуются в губчатой кости, наиболее хрупком элементе зубной структуры, а наибольшие – в области контакта винтов. Например, такая картина наблюдается на винте 1, поскольку он подвергается изгибающему моменту, обусловленному его положением по отношению к направлению силы удара. Какой бы элемент ни изучался, мы отмечаем, что угол + 30 ° ударного элемента приводит к высокой концентрации напряжений.

– 30 °

0 °

+ 30 °

S, Mises (Avg: 100%)

H +2.3196+02 +2.1326+02 + 1.945e+02 —I- + 1.758e+02 --+1.5716+02 --+1.384e+02 --+1.197e+02 --+1.0106+02 --+8.229e+01 g+6.359e+01 +4.4896+01 +2.619e+01 +7.484e+00

8, Mises (Avg: 100%)

H +2.4816 + 02 + 2.2816 + 02 + 2.0816 + 02

—I- +1.8816 + 02

--+1.6816 + 02

--+1.4816 + 02

--+1.2816+02

--+1.0816+02

--+8.814e+01

--+6.814e+01

H +4.815e+01 +2.8156+01 + 8.1506 + 00

S, Mises (Avg: 100%)

+2.7676+02 +2.544e+02

+2.320e+02 + 2.0976 + 02 + 1.8736 + 02 + 1.6496 + 02

+ 1.426e + 02

+ 1.202e + 02

+ 9.7896 + 01

+ 7.5546 + 01

+ 5.3186 + 01 +3.083e+01 +8.478e + 00

а

S, Mises (Avg: 100%)

+ 1.7186+02

+ 1.5806+02

+ 1.4426+02

+ 1.3056+02

+ 1.1676+02

+ 1.0296+02 +8.9176+01 +7.5406+01

+6.164e+01

+4.787e+01

+3.411e+01

+2.0346+01

+6.5786+00

8, Mises (Avg: 100%)

+ 1.8756+02 + 1.7256+02 + 1.574e+02 + 1.4236+02 + 1.2736+02 + 1.122e+02 +9.7116+01 +8.2046+01

+6.697e+01

+5.1906+01

+3.6826+01 +2.175e+01 +6.6816+00

8, Mises (Avg: 100%)

б

+2.028e+02 + 1.8646+02 + 1.7016+02 + 1.5386+02 + 1.374e+02 + 1.211e+02 + 1.0486+02

+8.8426+01 +7.2086+01

+5.5746+01 +3.940e+01

+2.307e+01

+6.7286+00

8, Mises

(Avg: 100%) a+2,085e+02

+ 1.917e+02 + 1.749e+02

-4 +1.581e+02

--+1.413e+02

--+1.245e+02

--+1.077e+02

--+9.094e+01

--+7.415e+01

§ +5.7356+01 +4.0556+01 +2.3756+01 +6.9526+00

8, Mises (Avg: 100%)

+2.126e+02 + 1.954e+02 + 1.783e+02 + 1.6126+02 + 1.440e+02 + 1.269e+02 + 1.0976+02 +9.2606+01

+7.5466+01

+5.8326+01

+4.117e+01

+2.403e+01

+6.8916+00

8, Mises (Avg: 100%)

+2.2776+02 +2.093e+02 + 1.909e+02 + 1.7256+02 + 1.5416+02 + 1.357e+02 + 1.1736+02 +9.8946+01 +8 >055e+01 +6.2166+01 +4.3766+01 +2.537e+01 +6.9826+00

в

Рис. 13. Распределение эквивалентных напряжений в трех винтах для трех углов наклона ударного элемента: а – винт 1; б – винт 2; в – винт 3

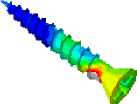

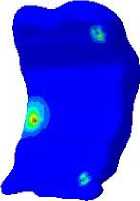

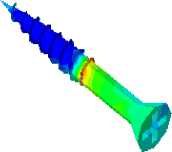

Распределение эквивалентных напряжений в конструктивных элементах с винтом с неполной резьбой при различных углах наклона ударного узла

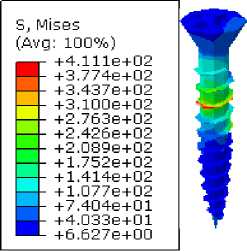

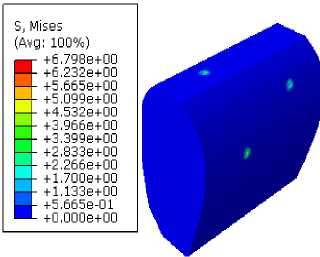

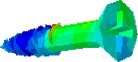

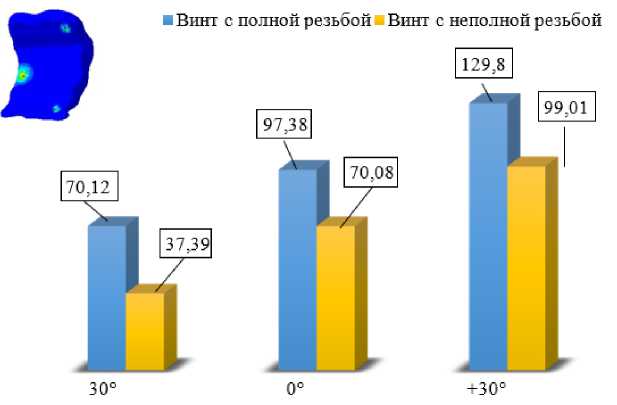

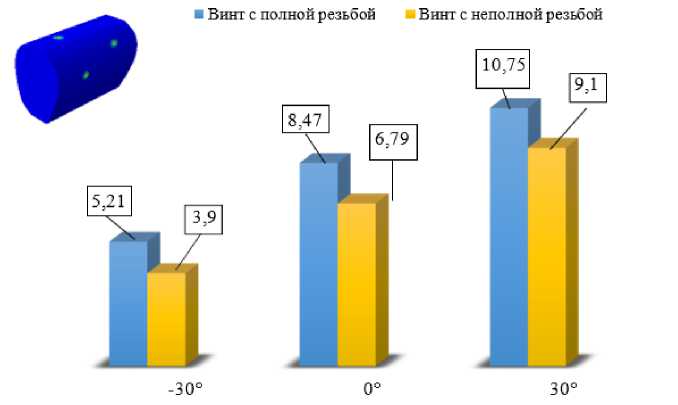

На рис. 12 показано распределение и величина эквивалентных напряжений в костном трансплантате, кортикальной и губчатой кости для трех углов наклона ударной части (– 30 °, 0 ° и 30 °). Аппозиционные костные трансплантаты представляют собой добавление материалов в виде винтовых костных блоков на участке с количественным или качественным дефицитом костной ткани. Блок-трансплантат фиксируется на расстоянии от локальной кости с винтами того же размера неполной резьбой. Видно, что результаты для костных трансплантатов и кости нижней челюсти, схожи с результатами для винтов с полной резьбой (см. рис. 9). Однако максимальная интенсивность напряжений остается относительно низкой по сравнению с винтом с полной резьбой и составляет 77 %. Такое снижение напряжения, вероятно, связано с уменьшением количества витков резьбы в винте.

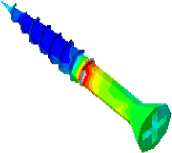

На рис. 13 показано распределение и интенсивность эквивалентных напряжений в трех винтах с неполной резьбой одинакового размера (см. рис. 4). Костный трансплантат подвергается воздействию под всеми тремя углами (– 30 °, 0 ° и + 30 °), и передача нагрузки происходит между блочным трансплантатом и тремя фиксирующими винтами. Независимо от положения винта, видно, что наиболее интенсивные напряжения возникают при ударе снаряда под углом + 30 °. Независимо от угла падения ударного элемента, видно, что наибольшее напряжение приходится на середину первого винта (1) от резьбы, что связано с изгибом резьбы под действием косых и горизонтальных нагрузок. Винты 2 и 3 ведут себя почти так же, они находятся в состоянии сжатия, а

Костный Кортикальная трансплантат кость

Губчатая кость

Винт 1

Винт 2 Винт 3

Рис. 14. Гистограмма, показывающая уровень максимальных эквивалентных напряжений в трех винтах с неполной резьбой для трех углов наклона ударного элемента

Рис. 15. Гистограмма максимальных эквивалентных напряжений костного трансплантата, воздействующего под тремя углами и зафиксированного двумя различными винтами

максимальные напряжения расположены на первой резьбе винта. Максимальное напряжение третьего винта (3) равно 89 % от максимального напряжения второго винта (22).

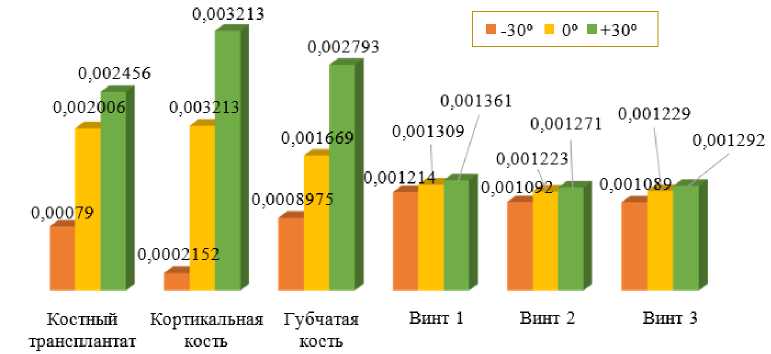

На рис. 14 показано изменение эквивалентных напряжений в кости и трех винтах с неполной резьбой при различных углах наклона ударного элемента. Какой бы компонент этой структуры ни изучался, мы отмечаем, что угол наклона ударного элемента + 30 ° приводит к высокой концентрации напряжений. Отметим, что уровень напряжений в различных компонентах почти в два раза меньше, чем для полностью резьбовых винтов (см. рис. 11). По сравнению с винтами с полной резьбой, винты с неполной резьбой вызывают низкую концентрацию напряжений, но они не обеспечивают хорошей герметичности между костным трансплантатом и костью, что дает низкую стабильность конструкции.

Сравнительное исследование между полной и неполной резьбой и их влияния на стабильность костного трансплантата

Для лучшего изучения механического поведения костного трансплантата, кортикальной и губчатой кости был проведен трехмерный численный анализ амплитуды максимальных эквивалентных напряжений, возникающего в элементах данного исследования, которые подвергаются ударам под различными углами наклона ударной части. В данном разделе нас интересует кость, как наиболее хрупкое звено в этом анализе.

На гистограмме показаны пики напряжения в блок-трансплантате, которые могут возникать при ударе лица о неподвижный предмет, например при падении с высоты или дорожной аварии. Некоторые удары являются результатом воздействия тупого предмета, например кулака или оружия. На рис. 15

■ Винт с полной р езь о ой ■ Вннт с неполной резьо ой

Рис. 16. Гистограмма максимальных эквивалентных напряжений в кортикальной кости для трех углов наклона ударной части

Рис. 17. Гистограмма максимальных эквивалентных напряжений в отломках кости для трех углов наклона ударной части

показано, что уровень напряжения зависит от резьбы и угла наклона ударного элемента. Действительно, можно заметить, что, независимо от угла наклона ударного элемента, винт с полной резьбой приводит к более высоким напряжениям, чем винт с неполной резьбой, причем уровень напряжений обратно пропорционален количеству витков резьбы винта. Можно заметить, что угол наклона ударного элемента + 30 ° приводит к возникновению напряжений высокой интенсивности, которые постепенно уменьшаются от + 30 ° к – 30 °.

На рис. 16 показано изменение максимальных эквивалентных напряжений в кортикальной кости в зависимости от угла наклона ударного элемента и для двух типов винтов. Следует отметить, что между двумя собранными материалами (костным трансплантатом и кортикальной костью) происходит передача нагрузки через несколько винтов. Концентрация напряжений наблюдается в трех зонах контакта винта с кортикальной костью, причем ее уровень зависит как от угла наклона ударного элемента, так и от длины резьбы винта.

На рис. 17 показано изменение максимальных эквивалентных напряжений в губчатой кости в зависимости от угла наклона ударного элемента и для двух типов винтов. Видно, что результаты, полученные численно методом конечных элементов, схожи с таковыми, полученными ранее в кортикальной кости с относительно низкой интенсивностью напряжений, поскольку губчатая кость менее жесткая, чем кортикальная.

Обсуждение

Костные аллотрансплантаты входят в потенциальный терапевтический арсенал для лечения большой потери костного вещества. Они являются интересной альтернативой аутологичной трансплантации, поскольку не имеют ограничений по удалению, просты в использовании и экономят операционное время.

Костный Кортикальная Губчатая трансплантат кость кость

Рис. 18. Гистограмма, показывающая уровень максимальной деформации при различных углах наклона ударного элемента (полная резьба)

Рис. 19. Гистограмма, показывающая уровень максимальной деформации при различных углах наклона ударного элемента (неполная резьба)

Использование аутологичных костных трансплантатов с дентальными имплантатами было первоначально описано Бранемарком, а сегодня это уже общепринятая процедура в полости рта [11]. Установка эндокостного имплантата требует достаточного объема кости для полного покрытия. Резорбция кости после потери зуба часто бывает значительной и необратимой. Она может быть вертикальной, горизонтальной или комбинированной, оставляя беззубой участок с отсутствующей костью, что затрудняет имплантацию. Закрытие мягких тканей и отсутствие инфекции являются обязательными условиями для успешной костной пластики [12]. Верхняя и нижняя челюсти являются донорскими участками, расположенными близко к реципиент-ным участкам, и дают возможность брать образцы под местной анестезией, что успокаивает пациента [13]. При выборе места заготовки учитывается объем, форма и расположение на дуге костного дефицита. Объем кости, доступный на уровне предполагаемого донорского участка, и способность трансплантата противостоять явлениям резорбции будет определять врач при принятии терапевтического решения. После установки костного трансплантата на срок до 8 месяцев пациент может попасть в дорожно-транспортное происшествие или упасть лицом вниз. Именно это мы и проверили в ходе данного исследования, в частности, наличие винтов, фиксирующих костный трансплантат. Винты были двух форм (с полной резьбой и с неполной резьбой), чтобы узнать, как влияет резьба винта на стабильность конструкции. Также учитывалась форма ударного элемента (коническую), чтобы оценить влияние на результаты эквивалентных напряжений в различных компонентах. Максимальные напряжения расположены в зонах контакта и, в частности, на резьбе затяжки. Деформации, зарегистрированные в элементах этого анализа, показаны на рис. 18.

На рис. 18 приведены максимальные деформации различных компонентов этой зубной конструкции и три угла наклона ударной части. В этой части работы костный трансплантат был стянут винтами с полной резьбой. Видно, что независимо от элемента протеза, наиболее интенсивные деформации возникают при ударе под углом + 30 °. Также заметим, что кортикальная кость подвергается наибольшей деформации, по сравнению с губчатой костью и трансплантатом, когда ударный элемент выбрасывается под углом + 30 °. Следует отметить деформация трех винтов практически одинакова.

По сравнению с предыдущим исследованием, костный трансплантат фиксируется с помощью винтов с неполной резьбой. Численно получены максимальные деформации компонентов зубной конструкции для различных углов наклона ударного элемента, как показано на рис. 19. Отметим, что пик деформации зафиксирован для ударного элемента, выброшенного под углом + 30 °, и это независимо от типа компонента зубного протеза. Уровень деформации практически одинаков для губчатой кости и трансплантата. Под действием одинаковой механической нагрузки видно, что интенсивность деформации для углов – 30 ° и 0, меньше, чем для угла + 30 °. Отметим, что, с одной стороны, деформации винтов с неполной резьбой менее значительны, чем с полной, а с другой стороны, компоненты зубной конструкции подвергаются менее интенсивным деформациям, чем те, которые были получены ранее (см. рис. 18).

Многие исследователи изучали и сравнивали различные формы костного трансплантата (кортикальный, губчатый и кортикоспонгозный) [14; 18], но ни в одном исследовании не изучалось влияние удара в период фиксации костного трансплантата, а также влияние формы костного трансплантата. Изучается влияние на стабильность конструкции винта с полной резьбой по сравнению с неполной резьбой. Холло и соавт. оценили смогут ли пластинчатые покрытия, и кортикальная костная пластика укороченных ключичных несрастаний восстановить длину ключицы и обеспечить заживление кости [19]. Изучалась реконструкция сильно атрофированной

Список литературы Моделирование и имитация костной пластики в зубном протезе с использованием фиксирующего мини-винта под воздействием удара

- Moussa, N.T. Maxillofacial bone grafting materials / N.T. Moussa, H. Dym // Dent Clin North Am. – 2020. – Vol. 64, no. 2. – P. 473–490.

- Maxillary bone grafting for the insertion of endosseous im-plants: results after 12–124 months / G.M. Raghoebar, N.M. Timmenga, H. Reintsema, B. Stegenga, A. Vissink // Clinical Oral Implants Research. – 2001. – Vol. 12. – P. 279–286.

- Resorbable screws for fixation of autologous bone grafts / G.M Raghoebar, R.S.B. Liem, R.R.M. Bos, J.E. van der Wal, A. Vissink // Clinical Oral Implants Research. – 2006. – Vol. 17. – P. 288–293.

- A systematic review of the survival of implants in bone sites augmented with barrier membranes (guided bone regenera-tion) in partially edentulous patients / C.H. Hammerle, R.E. Jung, A. Feloutzis // J Clin Periodontol. – 2002. – Vol. 29. – P. 226– 31.

- Autogenous bone grafts and bone substitutes – tools and tech-niques: I. A 20,000-case experience in maxillofacial and cra-niofacial surgery / P. Tessier, H. Kawamoto, D. Matthews, J. Posnick, Y. Raulo, J.F. Tulasne, S.A. Wolfe // Plast Recon-str Surg. – 2005. – Vol. 116. – P. 6S–24S.

- Precious, D.S. A new reliable method for alveolar bone graft-ing at about 6 years of age / D.S. Precious // J Oral Maxillofac Surg. – 2009. – Vol. 67, no. 10. – P. 2045–53.

- Albrektsson, T. Repair of bone grafts. A vital microscopic and histological investigation in the rabbit / T. Albrektsson // Scand J Plast Reconstr Surg. – 1980. – Vol. 14, no. 1. – P. 1–12.

- Comparison between combined cortical and cancellous bone graft and cancellous bone graft in alveolar cleft: retrospective study of complications during the first six months post-surgery / T. Vandeputte, M. Bigorre, P. Tramini, G. Captier // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. – 2020. – Vol. 48, no. 1. – P. 38–42

- Bone Grafting & Ridge Augmentation - Hamilton H. Le, DMD, FACP.

- Functionalization of bone grafts with green silver nanoparti-cles for biomedical application / A.M. Narciso, C. Gonçalves da Rosa, M.R. Nunes, W.G. Sganzerla, C.M. Hansen, A. P. Zapelini de Melo, J.V. Paes, F.C. Bertoldi, P.L.M. Barreto, A.V. Masiero // Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. – 2021. – P. 102074.

- Pinholt, E.M. Branemark and ITI dental implants in the human bone-grafted maxilla: a comparative evaluation / E.M. Pinholt // Clinical Oral Implants Research. – 2003. – Vol. 14, no. 5. – P. 584–592.

- Misch, C.M. Use of the mandibular ramus as a donor site for only bone grafting / C.M. Misch // J Oral Implant. – 2000. – Vol. 26, no. 1. – P. 42–49.

- Antoun, H. Site de prélèvements osseux et reconstructions al-véolaires pré-implantaires /// H. Antoun, F. Abillama, F. Daher // Implant. – 2000. – Vol. 66, no. 4. – P. 257–368.

- Ehrenfeld, M. Autogenous bone grafts in maxillofacial recon-struction / M. Ehrenfeld, C. Hagenmaier // Craniomaxillofa-cial Reconstructive and Corrective Bone Surgery. – 2019. – P. 319–343.

- Chatelet, M. Review of bone graft and implant survival rate: A comparison between autogenous bone block versus guided bone regeneration / M. Chatelet, F. Afota, C. Savoldelli // Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. – 2022. – Vol. 123, no. 2. – P. 222–227.

- Green, M.A. Does timing of secondary alveolar bone grafting affect the need for additional bone augmentation prior to im-plant placement at cleft sites? / M.A. Green, B.L. Padwa, // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2021. – Vol. 79, no. 9. – P. 1927–1931.

- Comparison between combined cortical and cancellous bone graft and cancellous bone graft in alveolar cleft: retrospective study of complications during the first six months post-surgery / T. Vandeputte, M. Bigorre, P. Tramini, G. Captier // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. – 2020. – Vol. 48, no. 1. – P. 38–42.

- Staged autogenous calvarial bone grafting and dental implants placement in the management of oligodontia: a retrospective study of 20 patients over a 12- year period / A. Laventure, G. Raoul, R. Nicot, J. Ferri, L. Lauwers // International Jour-nal of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2021. – Vol. 50, no. 11. – P. 1511–1520.

- Plating and cortical bone grafting of clavicular nonunions: clinical outcome and its relation to clavicular length restora-tion / D. Hollo, C. Kolling, L. Audigé, F. Moro, D. Rikli, A.M. Müller // JSES International. – 2020. – Vol. 4, no. 3. – P. 508–514.

- Long-term evaluation of three- dimensional volumetric changes of augmented severely atrophic maxilla by anterior iliac crest bone grafting / E. Cansiz, J. Haq, M. Manisali, S. Cakarer, B.A. Gultekin // Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. – 2020. – 121, no. 6. – P. 665–671.

- Onlay bone grafts from iliac crest: a retrospective analysis / A. Sethi, T. Kaus, J.I. Cawood, H. Plaha, M. Boscoe, P. Sochor // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2020. – Vol. 49, no. 2. – P. 264–271.