Моделирование информационной системы управления инновационно-образовательной деятельностью в вузе

Автор: Торкунова Юлия Владимировна

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Рубрика: Специальный раздел выпуска под ред. Профессор, к.т.н., д.п.н Наиля Кашаповича Нуриева

Статья в выпуске: 4 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

Модернизация системы высшего образования стала фактором активизации внедрения образовательных инноваций в вузах, при этом возникает необходимость проектирования, планирования и оценки качества инновационно-образовательной деятельности. В статье рассматриваются вопросы методологии моделирования информационных систем, описываются подходы к моделированию информационной системы управления инновационно-образовательной деятельностью в вузе, определяются основные модули такой системы, а также математический аппарат оценки качества инновационно-образовательной деятельности. Обосновываются критерии оценки качества инновационно-образовательной деятельности.

Моделирование информационных систем управления, инновационно-образовательная деятельность, оценка качества

Короткий адрес: https://sciup.org/14062441

IDR: 14062441

Текст научной статьи Моделирование информационной системы управления инновационно-образовательной деятельностью в вузе

Modeling of information control systems , innovative-educational activity, quality estimation.

Модернизационные процессы, сопровождающие современное развитие образовательной системы вуза, обусловливают необходимость повышения качества инновационно-образовательной деятельности, что, в свою очередь, приводит к необходимости поиска новых подходов к ее управлению. Основной функцией управления является информационно-аналитическая функция. Вопросы создания педагогической системы информационно-аналитического сопровождения и оценки качества инновационно-образовательной деятельности уже поднимались в публикациях [1,3,4]. Средством реализации такого информационно-аналитического сопровождения может стать информационная система управления.

Существует несколько подходов к проектированию информационных систем.

Концептуальный подход к проектированию систем организационного управления, заключается в представлении системы как человеко-машинной системы. Основными средствами концептуального проектирования являются: библиотека моделей, каталог методов и программно-технических средств для их реализации.

Конструктивный (дискриптивный) подход, в отличие от концептуального подхода, предполагает, что главенствующая роль в проектируемой системе принадлежит функции, а не цели. Именно от функции зависит сама возможность существования системы, и если функция не выполняется, влияние среды может быть разрушительным для системы. При таком подходе проектируемая информационная система может рассматриваться в качестве модели "черного ящика", отражающей зависимость значений выходных параметров от входных. Внутреннее описание системы представляется механизмом преобразования входов в выходы [5].

В качестве основного системообразующего элемента задается функция внешней среды, показывающая роль системы по отношению к ней. Это дает импульс к развитию системы как за счет генерации внутри системы, так и вследствие воздействия внешних причин. Эффективность информационной технологии должна оцениваться как степень соответствия действительного результата результату, полученному при полном выполнении системой своей функции.

Однако заметим, что конструктивный подход имеет ограниченность его применения при создании многофункциональных информационных систем, предназначенных для реализации не только непосредственной функции, но и для расширения стандартных функций системы и адаптации с учетом требований конкретных пользователей.

В этой связи наиболее перспективным представляется использование системного подхода к созданию информационной системы, обеспечивающей информационно-аналитическое сопровождение инновационно-образовательной деятельности вуза.

Информационная система - это система, построенная на базе компьютерной техники, предназначенная для хранения, поиска, обработки и передачи значительных объемов информации и имеющая определенную практическую сферу применения. В учреждениях информационная система обычно реализуется на базе локальной сети, в которой циркулирующая информация может передаваться по сети между разными пользователями, при этом разные части общедоступных данных могут храниться на разных компьютерах сети.

В состав любой информационной системы входят:

-

- база данных, которая хранится во внешней памяти компьютера и содержит всю необходимую информацию;

-

- прикладные программы (приложения), которые производят работу с базой данных по поиску и изменению информации, получению выходных документов и пр.;

-

- пользовательский интерфейс, который определяет способ общения информационной системы с пользователем.

Рассмотрим более подробно последовательность этапов создания информационной системы. Работа начинается с системного анализа предметной области будущей информационной системы. Результатом этой работы является информационно-логическая (инфологическая) модель.

На следующем этапе производится выбор типовой СУБД, которая будет использована для создания базы данных и реализации приложений.

Затем происходит разработка модели данных, в соответствии с инфологической моделью, построенной на первом этапе. Структура модели данных зависит от способа представления данных, который применяется в используемой СУБД. Такая модель называется даталогической моделью данных.

Описанные этапы носят теоретический (проектный) характер. Затем начинается практическая работа в среде СУБД - создается структура базы данных и осуществляется ввод данных.

На следующем этапе разрабатываются приложения: на языке манипулирования данными пишутся программы, которые обеспечивают информационные потребности пользователей [2].

Таким образом, для создания информационной системы необходимо провести анализ как объекта исследований, так и объекта разработки с позиций системного подхода. В качестве объекта исследований в настоящей работе рассматривается процесс квалитативного информационно-аналитического сопровождения инновационно-образовательной деятельности.

Для нашего случая объектами разработки являются: функциональная структура информационно-аналитического сопровождения, структура базы данных системы, математические методы анализа и обработки информации , информационное и программно-алгоритмическое обеспечение.

Целью создания информационной системы является информационная поддержка и сопровождение инновационно-образовательной деятельности вуза.

Функциональными задачами рассматриваемой информационной системы являются: диагностика состояния основных элементов педагогической системы, сбор, хранение и распространение информации о существующих и внедренных инновациях, ее распространение, мониторинг реализации образовательных инноваций.

Рассмотрим более подробно каждую из задач.

Перед тем как приступить к разработке и реализации образовательных инноваций, необходимо провести диагностику инновационного потенциала педагогического коллектива, психодиагностику студентов, уровень мотивации к обучению, уровень владения профессиональными компетенциями.

Фактический ход учебного процесса может оказаться весьма отличающимся от предполагаемого. Мониторинг обучения при необходимости подскажет, каким образом нужно вмешаться в этот процесс с целью его адаптации и направления в нужное русло. На конечном этапе необходимо изучить реальные достижения и ответить на вопрос, насколько успешным было применение образовательной инновации. Анализ результатов позволяет сделать выводы и определенным образом усовершенствовать образовательную инновацию.

Сбор, хранение и распространение существующих и внедренных инноваций позволяет создать банк инновационных разработок, их представление и обсуждение на Интернет-сайте вуза, помимо информационно-аналитической, выполняя еще и мотивационную функцию.

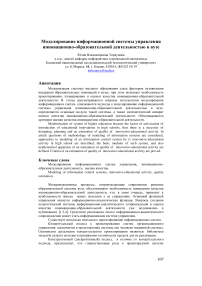

Системный анализ предметной области позволил выделить следующие компоненты информационной системы:

-

- информационный;

-методический;

-оценочный;

-

- аналитический.

Информационный модуль включает в себя данные по ведению учебного процесса: «Библиотека», «Электронные ресурсы», «Научные исследования», «Виртуальные кафедры», «Виртуальный деканат», «Приемная комиссия», «Базы практик», «Банк данных выпускников», «Внеаудиторная деятельность», «Международная деятельность», «Педагогические кадры»

Методический модуль включает всю базу учебно-методического обеспечения: «Учебные программы дисциплин», «Учебно-методические пособия», «Методические рекомендации по самостоятельной работе и написанию курсовых, а так же выпускных квалификационных работ». Неотъемлемой частью методического модуля является банк образовательных инноваций как в формализованном, так и неформализованном виде.

Оценочный модуль содержит в себе тесты и результаты тестирования по оценке сформированности тех или иных предметных компетенций, а также тесты по оценке мотивации и инновационного потенциала.

Аналитический модуль дает непосредственно оценку качества образовательных инноваций и инновационно -образовательной деятельности, а также выводы и рекомендации по ее дальнейшему развитию. Схема данных системы представлена на Рис. 1.

Оценивание качества инновационно-образовательной деятельности - это системный процесс, направленный на выявление степени соответствия достигнутых результатов инновационно -образовательной деятельности некоторым эталонным показателям.

Следует различать понятия оценивание и оценка. Под оцениванием понимается процесс измерения, а под оценкой - интегральный (суммарный) результат оценивания.

Учитывая поставленную цель оценивания качества инновационно-образовательной деятельности, рассмотрим функции оценивания:

-

1) диагностическую, когда оценивание позволяет определить достигнутый уровень качества инновационно-образовательной деятельности;

-

2) информационно-аналитическую, когда оценивание становится компонентом управления инновационно-образовательной деятельностью и дает информацию для его коррекции. По полученной информации делаются выводы о целесообразности и успешности тех или иных этапов, форм и методов инновационно-образовательных процессов, что служит основанием для коррекции инновационно-образовательной деятельности;

Рис.1. Модель информационной системы управления инновационнообразовательной деятельностью в вузе.

3) прогнозирующую, при которой оценивание становится основой для проектирования дальнейшего развития инновационно-образовательной деятельности, разработки инновационных систем и технологий.

Все перечисленные функции оценивания нуждаются в информации, которая должна удовлетворять следующим требованиям: полнота, релевантность, адекватность, объективность, точность, своевременность, доступность, непрерывность, структурированность.

Многообразие результатов инновационно-образовательной деятельности, их разноплановость во многом затрудняют стандартизацию их оценки. В связи с этим педагогический мониторинг результатов инновационно-образовательной деятельности целесообразен в форме экспертизы. Критерии оценки качества инновационно-образовательной деятельности должны включать: оценку качества ресурсов, оценку качества процессов разработки, внедрения и распространения инноваций, оценку качества работы с кадрами и мотивации к инновационнообразовательной деятельности, оценку материально-технического и информационнометодического обеспечения, оценку качества управления инновационнообразовательной деятельностью, оценку качества результатов.

При оценке качества результатов необходимо оценивать степень их новизны, существенность положительного сдвига в качестве образования, степень достижения поставленной образовательной цели, т.е. эффективность образовательной инновации, возможность тиражирования инновационно-образовательного опыта.

Нами была разработана система оценки качества инновационнообразовательной деятельности в вузе, представляющая собой совокупность следующих критериев.

-

1. Кадровая обеспеченность.

-

2. Качественный состав студентов

-

3. Материально-техническое обеспечение.

-

4. Информационное обеспечение.

-

5. Планирование и проектирование инновационно-образовательных процессов.

-

6. Реализация инновационно-образовательных процессов.

-

7. Деятельность по анализу результатов.

-

8. Деятельность по внедрению образовательных инноваций в массовую практику.

-

9. Работа с кадрами.

-

10. Управление инновационно-образовательной деятельностью.

-

11. Результаты инновационно-образовательной деятельности.

-

12. Педагогическая целесообразность инноваций.

Каждый из критериев характеризуется количественными показателями (Сi), для которых по итогам работы экспертной комиссии определены максимально возможные значения, что позволило ввести агрегатную формулу для расчета количественного значения качества инновационно-образовательной деятельности и общую оценку качества образовательных инноваций.

Для предложенной агрегатной формулы расчета количественного значения качества инновационно-образовательной деятельности:

К = С 1 * К ресур / ΣR 1 + С 2 * К осн. проц / ΣR 2 + С 3 * К вспом проц / ΣR 3 + С 4 * К рез / ΣR 4

был обоснован вес каждого показателя методом экспертных оценок в ходе педагогического эксперимента: С 1 = 0,1, С 2 = 0,3, С 3 = 0,2, С 4 = 0,4. В итоге

К = 0,1*К ресур /ΣR 1 + 0,3*К осн. проц / ΣR 2 + 0,2*К вспом проц /ΣR 3 + 0,4*К рез / ΣR 4

Сумма весовых коэффициентов нормировалась к 100 баллам.

Результаты также представляются в виде лепестковой диаграммы по типу , представленному на Рис.2.

Рис.2. Качество инновационно-образовательной деятельности в вузе до и после внедрения системы управления.

Таким образом, смоделированная система имеет как информационный блок (базы данных как текстовые, так и мультимедиа), так и блок аналитический (с выходом, «если - то»). Реализация данной системы управления инновационнообразовательной деятельностью позволит, на наш взгляд, вывести данную деятельность в вузе на качественно новый уровень, что в свою очередь, сможет повысить качество профессионального образования в вузе в целом.