Моделирование канцерогенеза предстательной железы

Автор: Беспалов В.Г., Муразов Я.Г., Кужанов А.А., Панченко А.В., Чепик О.Ф.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Экспериментальная урология

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Разработаны две новые модификации комбинированной двухфазной модели канцерогенеза простаты. Эксперименты проводили у 86 крыс Wistar. В первом варианте крысам подвергали хирургическую кастрацию, однократное внутрибрюшинное введение пролонгированного препарата тестостерона Omnadren в дозе 833 мг / кг массы тела и однократную внутривенную инъекцию метилнитрозомочевины канцерогена в дозе 833 мг / кг массы тела, а затем крысам вводили внутрибрюшинную инъекцию омнадрен при повышении дозы 16,7 мг / кг массы тела в течение 60 дней 2 раза в неделю и в течение 42 недель один раз в неделю. В результате крысы были одновременно развиты с высокой частотой и множественностью предраковых изменений предстательной железы, таких как высокосортная и низкосортная простатическая интраэпителиальная неоплазия плоских, тафтинговых, микропапиллярных и кристаллических структур, а также локализованная, локально развитая и метастатическая простата рак с высоким классом Глисона. Общие случаи интраэпителиальной неоплазии предстательной железы и рака предстательной железы составили 76,5% и 64,7% соответственно. Во втором варианте крысы подвергали временной фармакологической процедуре с ацетатом ципротерона и затем вводили Omnadren и метилнитрозомочевину, а также в первом варианте, но промотирование Omnadren проводилось только в течение 60 дней. В результате крысы были разработаны с высокой частотой и множественностью только простатической интраэпителиальной неоплазии с 75% общей заболеваемостью. Разработанные модели рекомендуются для доклинических испытаний препаратов, которые могут быть полезны для первичного и вторичного химиопрофилактики рака предстательной железы.

Канцерогенез, предстательная железа, простатическая интраэпителиальная неоплазия, рак предстательной железы, экспериментальные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/142188342

IDR: 142188342

Текст научной статьи Моделирование канцерогенеза предстательной железы

Two new modifications of a combined two-phasic model of the prostate carcinogenesis are developed. Experiments were carried out in 86 Wistar male rats. At the first variant the rats were subjected to surgical castration, single intraperitoneal administration of the prolonged testosterone drug Omnadren at a dose of 833 mg/kg of body weight, and single intravenous injection of a carcinogen methylnitrosourea at a dose of 833 mg/kg of body weight and then the rats were administered intraperitoneal injection of omnadren at promoting doses of 16.7 mg/kg of body weight within 60 days 2 times a week and within 42 weeks once a week. As a result the rats were simultaneously developed with high incidence and multiplicity the prostate precancerous changes such as high-grade and low-grade prostatic intraepithelial neoplasia of flat, tufting, micropap-illary, and cribriform patterns and also the localized, locally advanced, and metastatic prostate cancer with high Gleason grade. The overall incidences of the prostatic intraepithelial neoplasia and prostate cancer were 76.5% and 64.7%, correspondingly. In the second variant the rats were subjected to temporary pharmacological with Ciproterone acetate and then were administered Omnadren and methylnitrosourea as well as in the first variant but the promotion by Omnadren spent only within 60 days. As a result the rats were developed with high incidence and multiplicity only prostatic intraepithelial neoplasia with the 75% overall incidence. The developed models are recommended for preclinical testing of preparations potentially useful for the primary and secondary prostate cancer chemoprevention.

В.Г. Беспалов, Я.Г. Муразов, А.А. Кужанов, А.В. Панченко, О.Ф. Чепик

ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России,

Санкт-Петербург

системе профилактики рака предстательной железы (РПЖ) перспективным направлением является химиопрофилактика – предупреждение РПЖ с помощью длительного применения лекарственных препаратов или природных средств [1, 2]. Для поиска новых химиопрофилактических средств, а также изучения механизмов канцерогенеза и антиканцерогенеза предстательной железы (ПЖ), важная роль принадлежит экспериментальным моделям канцерогенеза на животных. Основная задача, которая стоит перед исследователем, – воспроизвести все этапы канцерогенеза ПЖ, характерные для человека: предраковые изменения (простатическая интраэпителиальная неоплазия, ПИН), локализованный, местно-распространенный и метастатический РПЖ.

По способу моделирования существующие модели канцерогенеза ПЖ на грызунах можно разделить на 5 групп: 1) гетеротрансплантантные (ксенографты) и гомотрансплантант-ные; 2) трансгенные; 3) гормон-ин-дуцированные; 4) индуцированные простат-специфическим канцерогеном; 5) комбинированные (сочетанное введение канцерогена и гормональных средств) [3, 4]. Наиболее близкими к патологии ПЖ у человека являются комбинированные модели с сочетанным введением различных канцерогенов и препаратов тестостерона, который выступает в роли промотора предрака и рака, стимулируя пролиферацию клеток ПЖ [5, 6]. Однако в описанных в литературе моделях не удается одновременно полу- чить достаточную для анализа частоту всех процессов канцерогенеза ПЖ. У животных преобладает только ПИН или только РПЖ, как правило, нет метастазов, к тому же показатели развития ПИН и РПЖ при комбинированном моделировании весьма вариабельны [7]. В связи с этим, целью нашего исследования стала разработка и количественное описание собственных оригинальных модификаций комбинированных моделей канцерогенеза ПЖ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперимент проведен на 86 половозрелых крысах-самцах Вистар с начальной массой 150-170 г, полученных из питомника "Рапполово" РАН (Ленинградская область). Крысы содержались в отдельной комнате в полипропиленовых клетках в условиях автоматически регулируемого искусственного освещения (12 часов - свет, 12 часов - темнота), при температуре воздуха в комнате 20–23°С, относительной влажности воздуха – 54–58%, получали стандартный полнорационный брикетированный комбикорм производства компании "Лаборатор-корм" (Москва, Россия) и питьевую водопроводную воду без ограничений.

Перед началом эксперимента животные были рандомизированы и разделены на 3 группы. Первая группа (n=38) – индукция канцерогенеза ПЖ с использованием хирургического метода кастрации. Крысам была выполнена хирургическая кастрация, через 21 день после которой животным ввели однократно внутрибрюшинно пролонгированный препарат смеси эфиров тестостерона (Омнадрен 250, "Jelfa", Польша) в дозе 833 мг/кг массы тела, исходя из расчета – 100 мг/кг тестостерона пропионата – самого "короткоживущего" эфира тестостерона. Спустя 3 дня крысам под эфирным наркозом ввели однократно внутривенно через хвостовую вену N-метил-N-нитрозомочевину (МНМ) (Sigma-Aldrich, США, Германия) в дозе 50 мг/кг, растворенную в стерильном физиологическом растворе. Через 7 дней после инъекции МНМ начато введение омнадрена внутрибрюшинно в дозе 16,7 мг/кг, исходя из расчета – 2 мг/кг тестостерона пропионата, который вводили в течение 60 дней с промежутками между инъекциями по 3 дня (всего 15 инъекций). После этого омнадрен вводили внутрибрюшинно в дозе 16,7 мг/кг 1 раз в неделю до конца эксперимента – в течение 42 недель. Вторая группа (n=24) – индукция канцерогенеза ПЖ с использованием фармакологической кастрации ципротерона ацетатом. Крысам вводили ежедневно внутрибрюшинно ципротерона ацетат (Андрокур® Депо, "Schering AG", Германия) в дозе 50 мг/кг массы тела в течение 21 дня. Затем крысам, так же как и в первой группе, вводили ом-надрен и МНМ однократно и омнад-рен – 15 инъекций, после чего за животными наблюдали до конца эксперимента без дополнительных воздействий. Третья группа (n=24) – интактный контроль: крысы не подвергались никаких воздействий. За крысами 1-й и 2-й групп наблюдали соответственно в течение 55 и 62 недель, после чего оставшихся в живых животных забивали. В интактном контроле половину оставшихся в живых крыс забивали через 55 недель, другую половину – через 62 недели от начала эксперимента. Забой животных осуществляли парами хлороформа.

По окончании эксперимента, а также у забитых в терминальном состоянии и павших до этого крыс, проводилась полная аутопсия. ПЖ у животных забиралась в виде комплекса дорсолатерального отдела и вентральных долей ПЖ, отдельно забирались семенные пузырьки с тесно прилежащими к ним передними долями ПЖ. У всех крыс ПЖ, независимо от макроскопических изменений, брали для гистологического ис- следования. Фиксацию тканей и их гистологическую обработку проводили стандартными методами. Готовили серийные срезы всех долей ПЖ с шагом микротома 500 мкм. Диагноз РПЖ ставился с учетом степени дифференцировки по индексу Глисона. Диагноз ПИН ставился в том случае, если в препаратах обнаруживали распространенные структурные изменения: множественные или хотя бы единичные очаги (скопления) ацинусов с наличием ПИН. В группах рассчитывали показатели частоты и множественности РПЖ и ПИН. В случае выявления метастазов диагноз подтверждали гистологически. Расчет всех статистических показателей производился по отношению к эффективному числу крыс, то есть дожившим до выявления первого случая ПИН или РПЖ. Результаты экспериментов подвергали статистической обработке на персональном компьютере с помощью программ EXCEL и STATISTICA. Для статистического анализа показателей частоты ПИН и РПЖ использовали тест χ2 и точный метод Фишера, множественности – критерий t (Стьюдента).

РЕЗУЛЬТАТЫ

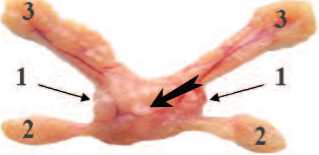

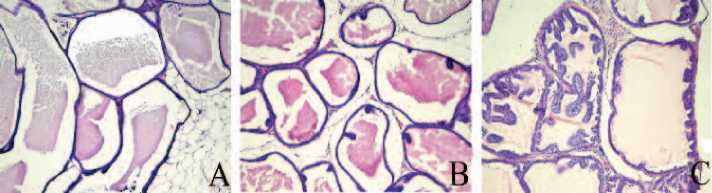

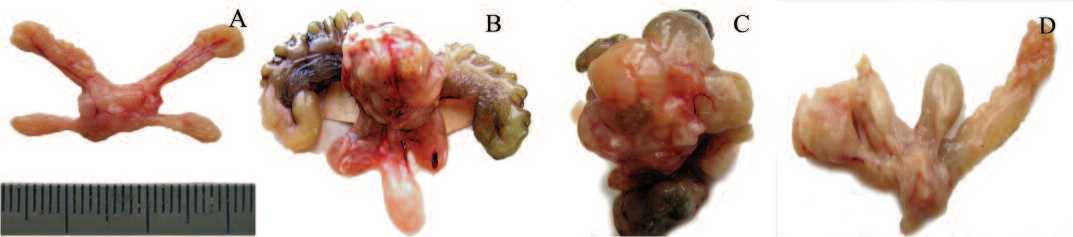

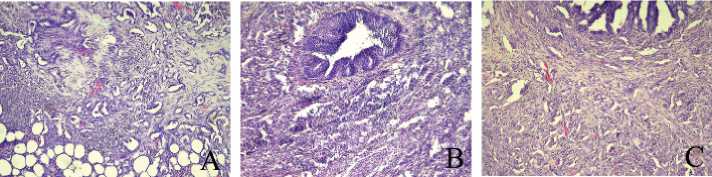

В группе интактного контроля (3-я группа) из 24 животных 2 (8,3%) погибли от пневмонии, остальные дожили до окончания эксперимента. У всех крыс на аутопсии ПЖ выглядела нормально без видимых макроскопических изменений. В отличие от человека, ПЖ крысы состоит не только из отдела, охватывающего уретру и называемого дорсолатеральным, но имеет еще две вентральных и две передних доли (рис. 1). При морфологическом анализе у крыс из группы интактного контроля дорсолатеральный отдел, вентральные и передние доли ПЖ соответствовали норме (рис. 2), описанной в литературе [8]; не было выявлено ни одного случая ПИН или РПЖ; это согласуется с данными о том, что большинство линий крыс, в том числе крысы-самцы линии Ви-стар, отличается низкой частотой спонтанных опухолей ПЖ [9].

В 1-й и 2-й группах погибли или были забиты в терминальном состоянии до окончания эксперимента соответственно 22 (64,7%) из

34 крыс и 11 (55%) из 20 крыс. Большинство причин смерти животных было связано с развитием у них злокачественных новообразований. При этом из-за неспецифического действия канцерогена МНМ у крыс развивались не только опухоли ПЖ, но и опухоли других локализаций, наиболее часто выявляли злокачественные лимфомы.

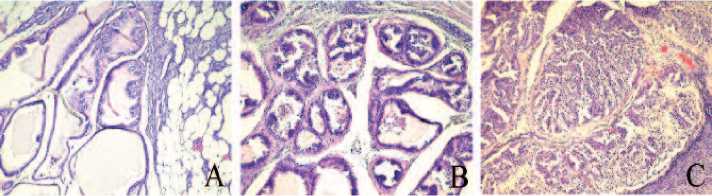

Показатели частоты и множественности ПИН и РПЖ в группах крыс, подвергнутых воздействию кастрации, МНМ и тестостерона, приведены в таблице 1. ПИН обнаружена у большинства крыс, общая частота ПИН в 1-й и 2-й группах составила соответственно 76,5 и 75%, ПИН обнаруживалась во всех трех отделах ПЖ, но чаще – в дорсолатеральном отделе, причем частота крыс с ПИН более чем в 1 отделе ПЖ составила в обеих группах около 60% (табл. 1). В большинстве случаев у крыс с диагнозом ПИН наблюдали распространенные структурные изменения ткани отделов ПЖ, скопления ацинусов с ПИН в очаги, чаще всего – множественные, в нескольких отделах ПЖ. Как правило, при выявлении распространенной ПИН у крыс в отделах ПЖ была одновременно ПИН тяжелой и легкой степени. Наиболее часто ПИН была представлена пучкообразной формой, реже – микрососочковой и крибриформной формами; при выявлении единичных очагов ПИН в

Рис. 1. Макроскопический вид нормальной ПЖ крысы. 1 – дорсолатеральный отдел, 2 – вентральный отдел в виде двух вентральных долей, 3 – передний отдел в виде двух передних долей, прилежащих к семенным пузырькам. Толстой стрелкой обозначена простатическая часть уретры

Таблица 1. Показатели развития ПИН и РПЖ в группах крыс, подвергнутых воздействию хирургической или фармакологической кастрации, МНМ и омнадрена

|

ПОКАЗАТЕЛЬ |

1-я группа: хирургическая кастрация → омнадрен → МНМ → омнадрен до конца опыта |

2-я группа: фармакологическая кастрация → омнадрен → МНМ → омнадрен 60 дней |

|

Число эффективных крыс |

34 |

20 |

|

День выявления первого случая ПИН / РПЖ |

244 / 302 |

134/435 |

|

Общая частота ПИН / РПЖ |

26 (76,5%)/22 (64,7%) |

15 (75%)/8 (40%) ∗ |

|

Частота ПИН / РПЖ в дорсолатеральном отделе |

24 (70,6%)/20 (58,8%) |

13 (65%)/8 (40%) |

|

Частота ПИН / РПЖ в вентральном отделе |

16 (47,1%)/2 (5,9%) |

12 (60%)/1 (5%) |

|

Частота ПИН / РПЖ в переднем отделе |

12 (35,3%)/10 (29,4%) |

11 (55%)/0 ∗∗ |

|

Частота метастатического РПЖ |

11 (32,4%) |

1 (5%) ∗ |

|

Количество выявленных случаев ПИН / РПЖ |

52/38 |

36 / 9 |

|

Частота ПИН / РПЖ в 2 или 3 отделах ПЖ |

19 (55,9%)/11 (32,4%) |

12 (60%)/1 (5%) ∗ |

|

Множественность ПИН / РПЖ на крысу из группы |

1,53 ± 0,19/1,12 ± 0,18 |

1,80 ± 0,29/0,45 ± 0,14 ∗∗ |

|

Множественность ПИН / РПЖ на крысу-носителя ПИН или РПЖ |

2,0 ± 0,15/1,73 ± 0,18 |

2,4 ± 0,21/1,12 ± 0,12 ∗∗ |

Частота ПИН / РПЖ – абсолютное количество крыс с патологией (%)

Множественность ПИН / РПЖ рассчитывалась по отношению ко всем крысам в группе и по отношению к носителям, у которых была выявлена данная патология, М ± m

Разница со 1-й группой статистически достоверна: ∗ – p < 0,05; ∗∗ – p < 0,01

Рис. 2. Нормальная гистологическая структура ПЖ крысы: А – вентральная доля; В – дорсолатеральный отдел; С - передняя доля. Гематоксилин/эозин, * 270

Рис. 3. ПИН: А – ПИН плоская, пучкообразная и микрососочковая вентральной доли; В – ПИН пучкообразная и микрососочковая дорсолатерального отдела; С – ПИН крибри-формная передней доли. Гематоксилин/эозин, * 270

была обычно плоской и пучкообразной; при обширном поражении ткани ПЖ ПИН наблюдали все ее формы: плоскую, пучкообразную, микрососочковую и крибриформ-ную (рис. 3). Показатели частоты и множественности ПИН в 1-й группе были несколько меньше, чем во 2-й группе, однако статистически достоверной разницы между группами ни по одному параметру не было (табл.1). Однако в 1-й группе, по сравнению со 2-й группой, участки ПИН в ткани всех отделов ПЖ были более обширными, преобладала ПИН тяжелой степени, чаще была микрососочковая и крибриформная формы ПИН.

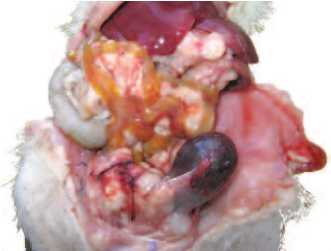

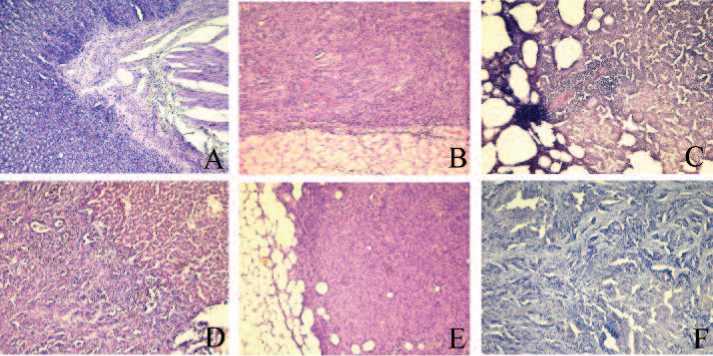

Если первые случаи ПИН в 1-й и 2-й группах были обнаружены через 244 и 134 дня от начала эксперимента, то первые случаи РПЖ – существенно позже: через 302 и 435 дней, соответственно. С наибольшей частотой и множественностью РПЖ были диагностированы в 1-й группе: общая частота РПЖ составила 64,7%, причем в большинстве случаев опухоли выявлялись уже при макроскопическом обследовании в виде локализованных или местнораспространенных новообразований, чаще всего рак развивался в дорсолатеральном отделе, реже – в передних долях, в единичных случаях – в вентральных долях, иногда рак, исходящий из дорсолатерального отдела, прорастал в вентральные доли и семенные пузырьки с передними долями (рис. 4); у 32,4% крыс рак диагностирован одновременно в 2-х или 3-х отделах ПЖ; у 32,4% – рак ПЖ был метастатическим (табл. 1). В 1-й группе многие крысы с РПЖ имели выраженные симптомы нижних мочевых путей. Таких крыс забивали в терминальном состоянии. Наиболее частым при аутопсии крыс с симптомами нижних мочевых путей было опухолевое поражение дорсолатерального отдела ПЖ с прорастанием в другие доли ПЖ и семенные пузырьки, мочевой пузырь был растянут и переполнен, с признаками гематурии (рис. 5). По гистологическому типу все выявленные случаи РПЖ были аденокарциномами, в основном, низкой степени дифференцировки с высоким индексом по шкале Глисона: 7–10 баллов (рис. 6).

Рис. 4. Рак ПЖ, макроскопический вид. А – нормальная ПЖ; В – рак дорсолатерального отдела; С – рак, поражающий все отделы; D – рак передней доли

Рис. 5. Макроскопический вид крысы на вскрытии. Рак дорсолатерального отдела простаты с прорастанием всех долей ПЖ и семенных пузырьков, прорастанием и сдавлением уретры; переполненный кровью мочевой пузырь, множественные метастазы висцеральной брюшины, сальника, брыжейки кишечника

Рис. 6. Аденокарцинома ПЖ: А –вентральной доли ПЖ; В –дорсолатерального отдела;

С-передней доли. Гематоксилин/эозин, * 270

Рис. 7 . Метастазы аденокарциномы ПЖ: А – в брыжейке кишечника; В –в висцеральной брюшине и брюшной стенке; С – в легком; D – в печени; Е – в сальнике; F – в парааортальном лимфоузле. Гематоксилин/эозин, * 270

Во 2-й группе общая частота РПЖ составила лишь 40%, большинство показателей частоты и множественности РПЖ было статистически достоверно меньше, чем в 1й группе (табл. 1). Макроскопически при аутопсии РПЖ был обнаружен у единичных крыс, метастатический РПЖ – лишь у 1 крысы. Большинство случаев РПЖ было обнаружено у забитых по окончании экспериментов животных при морфологическом анализе серийных срезов ПЖ. По гистологическому типу все выявленные случаи РПЖ были аденокарциномами различной степени дифференцировки по индексу Глисона. РПЖ, видимый при макроскопическом исследовании, был низкодифференцированным; РПЖ, обнаруженный только при микроскопическом исследовании в виде микроочагов был более дифференцированным.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нами разработаны две новые модификации комбинированной двухстадийной модели канцерогенеза ПЖ, основанные на следующих принципах: у крыс вызывается атрофия ПЖ путем хирургической кастрации (1-я группа) или временной фармакологической кастрации с помощью ципротерона ацетата (2-я группа), через 3 недели вводится препарат тестостерона в высокой дозе, который стимулирует пролиферацию клеток ПЖ [10], в период интенсивной пролиферации клеток вводится канцероген МНМ в качестве инициатора, повреждающего ДНК клеток ПЖ, а затем дается тестостерон в меньшей дозе, который, как известно, промотирует канцерогенез ПЖ [10], в течение длительного времени до конца жизни животных (1-я группа) или в течение 60 дней, после чего восстановившиеся к этому времени собственные семенники вырабатывают тестостерон (2-я группа). В отличие от описанных в литературе комбинированных моделей канцерогенеза ПЖ, мы впервые использовали пролонгированную форму тестостерона – препарат ом-надрен, который представляет собой смесь эфиров тестостерона: пропионата, фенилпропионата, изокапро-ната и капроната.

В результате в 1-й группе удалось с высокой частотой и множественностью смоделировать одновременно все этапы канцерогенеза ПЖ: ПИН, локализованный, местнораспространенный и метастатический РПЖ. По гистологической структуре ПИН и РПЖ были близки к данной патологии ПЖ у человека [10]. Во 2-й группе с высокой частотой и множественностью развивались только очаги ПИН, частота и множественность РПЖ были невысокими, причем в большинстве случаев РПЖ был микроинвазивным и диагностировался только при морфологическом анализе серийных срезов ткани ПЖ. В 1-й группе, по сравнению со 2-й группой, чаще вы- являли микрососочковую и крибри-формную ПИН, а РПЖ был менее дифференцированным (больший индекс Глисона), что свидетельствует о более быстром и агрессивном развитии экспериментальной патологии, переходе предрака в РПЖ и его метастатическую форму. Несколько меньшая частота и множественность ПИН в 1-й группе связаны с тем, что у части крыс опухоль поражала всю ткань ПЖ, и очаги ПИН уже были не видны. Примененная нами методика оценки частоты и множественности ПИН и РПЖ позволяет количественно оценить выраженность предрака и рака ПЖ.

С учетом использования в качестве промотора канцерогенеза ПЖ тестостерона, вероятно, индуцированный РПЖ был гормонозависимым, но не исключено, что метастатический РПЖ становился гормоно-независимым. Этот вопрос требует специального изучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы Моделирование канцерогенеза предстательной железы

- Беспалов В.Г., Муразов Я.Г., Панченко А.В. Химиопрофилактика рака предстательной железы: обзор клинических и доклинических данных//Экспериментальная и клиническая урология. 2011. № 4. С. 80-85.

- Сивков А.В., Жернов А.А., Кешишев Н.Г., Шкабко О.В. Место ингибиторов 5а-редуктазы в химиопрофилактике рака предстательной железы//Экспериментальная и клиническая урология. 2012. № 2. С. 52-57.

- Fizazi K., Navone N.M. Modeles precliniques de cancer de la prostate//Bull Cancer. 2005. Vol. 92. P. 129-141.

- Lamb D.J., Zhang L. Challenges in prostate cancer research: animal models for nutritional studies of chemoprevention and disease progression//J Nutr. 2005. Vol. 135. 12 Suppl. P. 3009S-3015S.

- Bosland M.C., Prinsen M.K. Induction of dorsolateral prostate adenocarcinomas and other accessory sex gland lesions in male Wistar rats by a single administration of N-methyl-N-nitrosourea, 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, and 3,2’-dimethyl-4-aminobiphenyl after sequential treatment with cyproterone acetate and testosterone propionate//Cancer Res. 1990. Vol. 50. P. 691-699.

- McCormick D.L., Rao K.V., Johnson W.D., Bosland M.C., Lubet R.A., Steele VE./Null activity of selenium and vitamin E as cancer chemopreventive agents in the rat prostate//Cancer Prev. Res. (Phila). 2010. Vol. 3. P. 381-392.

- Bosland M.C. Use of animal models in defining efficacy of chemoprevention agents against prostate cancer//Eur Urol. 1999. Vol. 35. P. 459-463.

- Ito N., Shiray T. Tumours of accessory male sex organs//In: Pathology of Tumours in Laboratory Animals, Second Edition, Vol. 1, Tumours of the Rat/Ed. by VS., U. Mohr. IARC Sci. Publ. No. 99. Lyon: France: International Agency for Research on Cancer, 1990. P. 421-443.

- Scolnik M.D., Servadio C., Abramovici A. Comparative study of experimentally induced benign and atypical hyperplasia in the ventral prostate of different rat strains//J Androl. 1994. Vol. 15. P. 287-297.

- Клиническая онкоурология/Под редакцией Матвеева Б.П. Москва: Российское общество онкоурологов, 2011. С. 495-560.