Моделирование клубной работы туристско-краеведческой направленности в учреждении дополнительного образования

Автор: Молодеева Ирина Андреевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Содержание и технологии воспитательной работы в системе школьного и дополнительного образования

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены некоторые принципы построения экспериментальной модели клубной работы туристско-краеведческой направленности, а также выделены и раскрыты компоненты внутренней и внешней структуры педагогической модели.

Модель, принципы, клубная работа, свойства, компоненты система, фактор, внешняя и внутренняя среда, синергичность, интегративность

Короткий адрес: https://sciup.org/148183825

IDR: 148183825 | УДК: 370.153.1

Текст научной статьи Моделирование клубной работы туристско-краеведческой направленности в учреждении дополнительного образования

Среди наиболее эффективных и социально-значимых видов современного досуга подростков особое место занимает туризм, ставший в последнее время одним из ведущих направлений социальнокультурной деятельности, в рамках которого интегрируются отдых, оздоровление, просвещение, воспитание, развлечение и общение. Педагогический потенциал туризма способствует приобщению подростков к культурному прошлому, формирует потребность в общении с культурой, ее обычаями и традициями, а также снятию физического, психического, интеллектуального напряжения, решению воспитательных задач.

Исследованиями последних лет убедительно доказано, что туристско-краеведческая деятельность (ТКД) является одним из самых активных средств приобщения молодежи к родной природе, истории и культуре своей «малой Родины», гармоничного развития личности подростков и старшеклассников. Туристско- краеведческая деятельность предоставляет возможность не только приобретения навыков общения с природой, но и формирования таких ценных личностных качеств, как коллективизм, общительность, настойчивость, решительность, терпеливость, готовность переносить стрессовые ситуации, прийти на помощь, воспитывает умение противостоять вредным привычкам (курение, алкоголь и т.п.), сформировать прочные основы здорового, насыщенного интересными и полезными делами образа жизни. Природные территории и объекты живой природы, которые встречаются в естественной среде обитания, способны разжечь в ребенке жгучий интерес и азарт естествоиспытателя, расширить границы мира, а трудности, с которыми они встречаются на природе, создают естественные ситуации взаимопомощи, поддержки друг друга и являются действенным стимулом для тренировки силы и воли. Именно в туристско-краеведческой деятельности создаются оптимальные условия для самореализации современного ребенка и его успешной социализации.

Таким образом, туристско-краеведческая деятельность выступает чрезвычайно перспективной областью знания и воспитания, отличающаяся многообразием, творческим исследовательским поиском, доступностью для учащихся всех возрастных групп. Данное обстоятельство позволяет занять ей особое место в учреждениях дополнительного образования.

Анализ теоретических источников позволил нам констатировать, что исследование проблемы организации краеведческо-туристской деятельности имеет интегративный характер. Так, психологопедагогические идеи единства формирования, воспитания и развития личности отражены в исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.М. Коротова, Б.Т. Лихачева, B.C. Мухиной.

Пути решения проблем организации туристско-краеведческой работы представлены в трудах И.Л. Беккер, И.В. Зориной, В.А. Квартального, В.Н. Лебедева, А.А. Остапца-Свешникова, М.Ф. Сауткина, Ю.Н.Федотова и др.

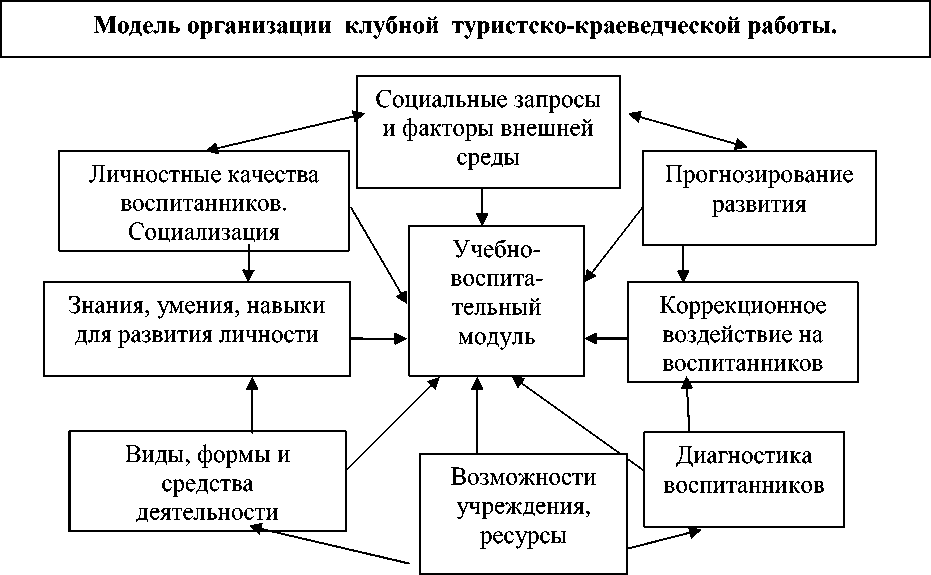

На основании анализа названных научных исследований нами была разработана и апробирована теоретическая модель клуба туристско-краеведческой направленности для детей девиантного поведения, представляющая собой совокупность взаимосвязанных компонентов, способных последовательно и максимально эффективно влиять на формирование коммуникативной культуры подростков и включающая функции, формы, типы, принципы и виды деятельности туристических клубов.

Модель клубной воспитательной работы в учреждении дополнительного образования представляет собой целостный педагогический процесс. Основу модели составили единое законодательное и нормативное поле, системный и личностно-деятельностный подходы к организации воспитательных воздействий на разных этапах осуществления туристско-краеведческой деятельности, определившие систему принципов, послуживших основой построения и реализации модели: общеметодологические принципы системности и целостности, сочетания теоретических правил и практического их применения.

Согласно позиции В.С. Ильина подобным процессам свойственно развитие и саморазвитие. Развитие и саморазвитие клубной работы характеризуется появлением новых качеств, не присущих отдельным структурным элементам, это синергичность и интегративность.

Категория «целостности» необходима была здесь для того, чтобы подчеркнуть особую, комплекс -ную сущность системной организации клубной работы.

Синергетика модели позволяет эффективно влиять на коррекцию нравственных ценностей.

Формирование модели деятельности клуба туристско-краеведческой направленности прошло несколько этапов: изучение факторов внешней среды, влияющих на поведение и социализацию подростков; определение оптимальных форм, средств и видов деятельности клуба; определение личностных особенностей и девиаций участников; определение знаний, умений, навыков, способствующих успешной социализации подростков в туристско-краеведческой деятельности; определение коррек- ционных воздействий; создание учебно-воспитательного модуля объединения, ориентированного на социализацию личности воспитанников в клубе туристско-краеведческой направленности.

Схема 1

Позиционируя учебный модуль как центр модели, мы выделили образующие внутреннюю структуру интегрированные компоненты:

-

- целевой компонент (то чего хотим добиться?) - социализация личности подростка, улучшение личностных показателей воспитанника, коррекция его поведения;

-

- содержательно-структурный компонент (Что мы хотим делать? Каким образом этого достигнем?) - включение воспитанников в образовательно-воспитательную среду клубной туристско-краеведческой деятельности;

-

- технологический компонент (при помощи чего добьемся?) - приобщение воспитанников к активной клубной деятельности при помощи психолого-педагогического обеспечения и аттрактивности мероприятий.

-

- операционно-деятельностный компонент (как организуем процесс?) согласно принципам, пе

дагогическим условиям и механизму реализации;

-

- стимулирующе-мотивационный компонент (как привлечь?) - создание благоприятной среды, проведение интересных для подростков мероприятий. Создание гуманистически ориентированного коллектива сотрудников.

-

- результативный компонент (как проверить достигнута ли цель?) - проведение исследований изменения личностных качеств воспитанников в процессе деятельности, психолого-педагогическая диагностика.

Процесс коррекции, основанный на данных психолого-педагогической диагностики, обеспечивался через осуществление следующих видов деятельности воспитателя:

-

1. Оценка положительных и негативных сторон возникающих социальных явлений, ситуаций, оказывающих влияние на мотивацию поступков подростка;

-

2. Выяснение трудностей при решении конкретных личных задач, обмен мнениями и принятие верного решения;

-

3. Обращение к позитивным сторонам характера и поведения подростков со стороны педагогов и других значимых взрослых;

-

4. Постановка подростков в ситуацию выбора общественно значимых ценностей как ориентиров в поведении и отношениях;

-

5. Организация личностно значимой общественно ценной туристско-краеведческой деятельности и приобретение положительного опыта жизнедеятельности, установление благоприятных коммуникаций;

-

6. Насыщение полезной информацией и поэтапная замена ложных ценностей социальными, коллективными;

-

7. Формирование установки на ценностное отношение к своим поступкам, к общественным явлениям, оценка поступков и мнений других членов клуба.

-

8. Стимулирование потребностей самостоятельного осмысления собственной деятельности и поведения, конструирование собственной модели поведения и отношений в ближайшем и отдаленном будущем.

При построении модели нами были выделены и учтены основные факторы, определяющие эффективность деятельности клуба туристско-краеведческой направленности:

-

- факторы внешней среды (социальные, экономические, политические, культурные, технологические);

-

- запросы социума на специфику организации работы с детьми девиантного поведения;

-

- возможности образовательного учреждения (материально-технические, кадровые и др.);

-

- личностные особенности воспитанников;

-

- профессиональная подготовленность и психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям воспитателей-инструкторов.

С учетом совокупности названных факторов происходило планирование деятельности клуба, выбор туристического маршрута, отбор заданий краеведческой направленности, формирование групп, распределение обязанностей между членами группы, диагностика и коррекция деятельности и поведения.

Таким образом, на основе теоретико-методологических подходов мы выстроили модель клуба туристско-краеведческой направленности для детей девиантного поведения, реализация которой позволяет моделировать педагогические условия, способствующие адаптации ребенка к различным жизненным ситуациям, формированию коммуникативных качеств, лежащих в основе успешной социализации, повышению его самооценки и, в итоге, снижению уровня девиантности.