Моделирование коммутационных перенапряжений с учетом повторных зажиганий дуги в межконтактном промежутке вакуумного выключателя

Автор: Куликовский В.С., Ковалева О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технические науки: Процессы и машины агроинженерных систем

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Выполнено математическое моделирование перенапряжений, возникающих при отключении двигателя, в зависимости от начальных условий коммутации.

Моделирование, коммутационные перенапряжения, вакуумный выключатель, зажигание дуги

Короткий адрес: https://sciup.org/14084155

IDR: 14084155 | УДК: 621.316.

Текст научной статьи Моделирование коммутационных перенапряжений с учетом повторных зажиганий дуги в межконтактном промежутке вакуумного выключателя

Наиболее широкие возможности в исследовании коммутационных перенапряжений дает математическое моделирование. Авторами была предложена модель возникновения перенапряжений без учета повторных зажиганий дуги [1].

Цель работы. Показать влияние повторных зажиганий дуги на величину уровней перенапряжений и длительность протекания переходного процесса при коммутации нагрузки.

Основные задачи: предложить для исследования влияния повторных зажиганий дуги в межконтактном промежутке выключателя математическую модель процесса отключения нагрузки; использование результатов моделирования при разработке устройств ограничения коммутационных перенапряжений.

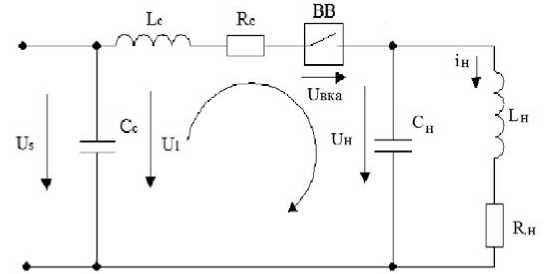

Рис.1. Схема замещения участка электрической сети «распределительный пункт – кабель – вакуумный выключатель – кабель – двигатель»

Для дальнейшего моделирования предлагается однофазная схема замещения участка электрической цепи «распределительный пункт – вакуумный выключатель – кабель – электродвигатель».

Обозначения в схеме: С с – емкость кабеля относительно земли от РП до вакуумного выключателя; С н – емкость отключаемого участка сети; L c и L н – индуктивности кабеля первого участка и нагрузки; R н – активное сопротивление нагрузки; R с – активное сопротивление кабеля от распределительного пункта до вакуумного выключателя; ВВ – вакуумный выключатель; U s – напряжение сети; U мп – напряжение в межконтактном промежутке выключателя; U н – напряжение отключаемого контура.

В реальных же условиях в межконтактном промежутке высоковольтного выключателя при коммутации силовой нагрузки возникают многократные повторные зажигания дуги. Если переходное напряжение превышает электрическую прочность в межконтактном промежутке вакуумной дугогасительной камеры выключателя, то возникает пробой промежутка ипр (t) = kxt + C, (1)

где k – константа, определяющая рост электрической прочности в вакуумной дугогасительной камере;

C – первоначальная прочность промежутка после погасания дуги, величина которой зависит от контактного материала, скорости расхождения контактов, типа коммутационного аппарата.

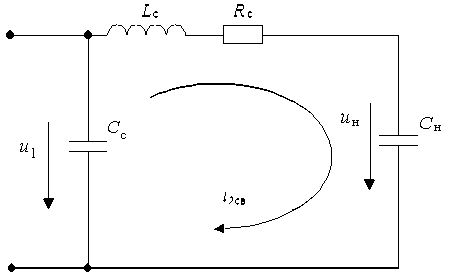

В период горения дуги происходит уравновешивание зарядов емкостей нагрузки и сети, что приводит к возникновению высокочастотного тока, протекающего по контуру «C с – R с - L с – C н » (рис. 2). Частота колебаний тока вследствие незначительной величины индуктивности L с (порядка нескольких сотен мкГн) может достигать 100–150 кГц. Одновременно с этим через дугу в контур нагрузки начинает протекать ток промышленной частоты. В выключателе происходит наложение этих токов, что может привести к появлению нулевых значений результирующего тока. Высокая отключающая способность вакуумного выключателя позволяет ему отключать токи со значительной скоростью изменения тока. Отключение происходит, если скорость не превышает 500 А/мкс. Величина емкостей C с ,C н такова, что ток i св не проникает в контуры нагрузки и источника питания.

Для схемы на рисунке 2 записываем уравнение, описывающее физические процессы в контуре протекания высокочастотного тока

L с Х (Ил) + К с Х i 2 св + и- — ип = 0- (2)

Рис. 2. Контур протекания высокочастотного тока

Решениями уравнения (2) относительно тока и напряжения на нагрузке будут следующие уравнения:

xB2xL2 xs in((<>B1t)+(-/m)xs i n(^ i- <р )

I 2 св ( 0 = ( «1 - Uh - ^с* Im cos(

Х (л) в i/ iн(0 = iпп((0 + i/св(О = mm sin(0)вt + гр11 + (р)еа 1 x [ Gi sin(швt) + Gc cos(o)et)], ин․пер(t)=Um ѕin(cot + ^11)+еа^×{( ^ св( °- ) +ш ×и"с“ (? )× с- н^ × Л1 × с-д) ѕin(швit) + V \ Си в1×сн

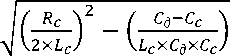

+ин․св соѕ(швit)}, где =×- – коэффициент затухания;

2× ^С

– частота свободных колебаний;

и± - и н - Lc × Im × со × соѕ( *Р11 - <р )- а × ^2 × Lc

Bi =;

× Ci) в 11

^2 =-

Im

× ѕin(

^11

-

);

U

н

-

R

×

h

пер

-

L

н

×

Im

×

CO

× соѕ(

^11

+

ф

)-

«2

×

L

н

×

^2

^1 =;

Lн

×

шв

^2 =

пз

×

(^1 × ѕin(

a>вtпз

)+

^2

× соѕ(

a>вtпз

)) -

Im

× ѕin(

^11

+

(P

)

– постоянные интегрирования тока;

c

св

-

Ш

×

Вт

× соѕ(

^Pll

)×

c

н

-

$2

×

a±

×

C

н

=- ;

(1) в

1×

cн

^2

=

н

․

св

– постоянные интегрирования напряжения.

Выражения (3)–(5) позволяют провести математическое моделирование перенапряжений при отключении вакуумными выключателями вращающейся электрической машины.

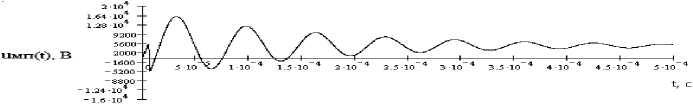

Рис. 3. Отключение электродвигателя СДЭ-14-29 на холостом ходу: длина кабельной вставки 0 м; величина тока среза 5,66 А; u

мп

– восстанавливающееся напряжение в межконтактном промежутке; u

н

– восстанавливающееся напряжение на зажимах электродвигателя;

i

2св

– высокочастотный ток, протекающий через ВКА;

i

н

– ток, протекающий в фазе электродвигателя

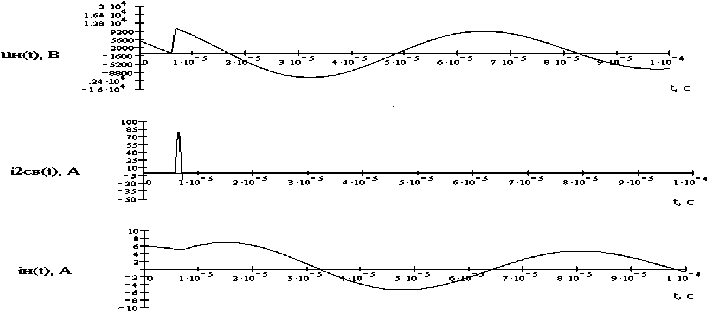

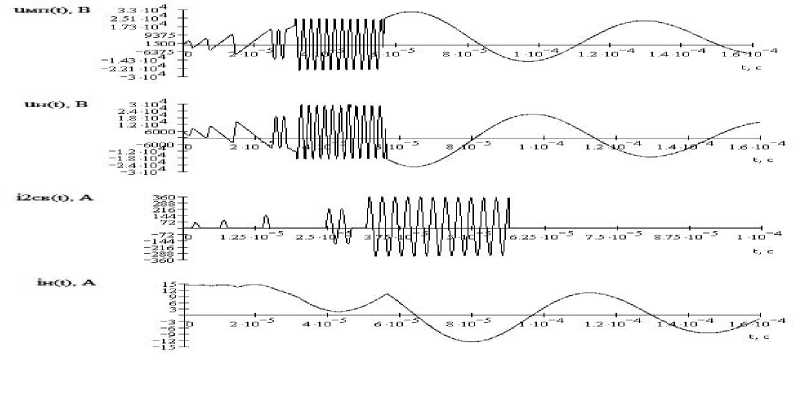

Рис. 4. Отключение электродвигателя СДЭ-14-29 на холостом ходу: длина кабельной вставки 0 м; величина тока среза 14 А; u

мп

– восстанавливающееся напряжение в межконтактном промежутке; u

н

– восстанавливающееся напряжение на зажимах электродвигателя; i

2св

– высокочастотный ток, протекающий через ВКА; i

н

– ток, протекающий, в фазе электродвигателя

На рисунках 3 и 4 приведены результаты моделирования перенапряжений при отключении синхронного двигателя СДЭ-14-29 мощностью 520 кВт, присоединенного непосредственно к вакуумному выключателю (длина кабельной вставки L

каб

=0).

После того как произошел срез тока (5,66 А) на спаде положительной синусоиды тока нагрузки, возникают свободные затухающие колебания электромагнитной энергии с частотой f = 15,3 кГц. Через 5,7 мкс. И в вакуумной дугогасящей камере происходит пробой промежутка. Вследствие этого в контуре «

C

c

– R

c

– L

c

– C

н

» происходит уравновешивание потенциалов емкостей. Это приводит к появлению переходного тока

i

2пер

с частотой колебаний 458 кГц. Максимальная амплитуда напряжения на зажимах двигателя 10,7 кВ, скорость роста напряжения составляет 188 В/мкс.

При увеличении амплитудного значения тока среза до 14 А изменяется картина переходного процесса (рис.4). После погасания дуги частота колебания электромагнитной энергии достигает f = 15,3 кГц. Через 1,4 мкс после начала переходного процесса происходит превышение напряжения в межконтактном промежутке над уровнем восстанавливающейся электрической прочности дугогасительной камеры, что в итоге приводит к обратному зажиганию дуги и возникновению в контуре «

C

с

, C

н

, L

с

, R

с

» (см. рис.2) высокочастотного тока i

2св

. Через 2,7 мкс значение тока i

2пер

будет равно 0 А, в этот момент происходит повторное отключение цепи. Максимальная амплитуда напряжения на нагрузке в этот момент времени равна 30 кВ.

Процесс продолжается до тех пор, пока восстанавливающаяся электрическая прочность не превысит максимальное напряжение в межконтактном промежутке выключателя. Всего получено пять повторных зажиганий дуги. Общая продолжительность процесса многогократных повторных зажиганий дуги составила 52,9 мкс. В таблице приведены амплитуды перенапряжений без и с учетом повторных зажиганий дуги.

Мощность двигателя, кВт

520

Ток среза, А

5,66

14

Амплитуда восстанавливающегося напряжения U

н,

кВ

9*/10.7

21*/30

* Значение без учета повторных зажиганий дуги [2]. Предложенная математическая модель переходного процесса при коммутации электродвигателей позволяет сделать следующий вывод.

Выводы.

При учете повторных зажиганий дуги в межконтактном промежутке выключателя происходит увеличение амплитуды и фронта волны ожидаемого напряжения. Возрастает длительность переходного процесса, а следовательно, и продолжительность негативного воздействия на изоляцию электроприемника.

При определенных сочетаниях начальных условий коммутации двигателя возможна эскалация перенапряжений. Результаты моделирования могут быть использованы для определения параметров и выбора устройств защиты от перенапряжений с учетом срока эксплуатации электроприемников.